唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

最新のITツールを導入すれば、業務が効率化され、経営課題がすべて解決する――そんな期待を抱く経営者も少なくありません。しかし、実際には「ITツールを導入したのに効果が出ない」「現場で活用されない」といった悩みを抱える企業が多いのが現実です。その背景には、ITツールを「導入すれば終わり」と考える誤解があります。

実際にITツールを導入して成果を上げるには、「どのツールを使うか」以上に、「ツールを活かそうとする人の意識」が重要です。ITツールは道具に過ぎず、その力を引き出すのは使い手次第です。導入だけではなく、組織全体での意識改革を伴わなければ、期待した成果を得ることは難しいでしょう。

本記事では、ITツールを効果的に活用するために必要な意識改革のポイントや、導入から定着までの具体的なプロセスを解説します。中小企業がIT活用で競争力を高め、持続的な成長を実現するためのヒントをぜひご覧ください。

「ITツール導入=問題解決」ではない理由

ITツールは、業務効率化や生産性向上、情報の可視化などを強力にサポートしてくれますが、導入するだけで万事が解決するわけではありません。多くの中小企業では、ITツールを使いこなす以前に、組織の意識や業務プロセスが整備されていないため、「せっかく高価なITツールを導入したのにまったく活用されない」という事態に陥りがちです。

例えば、勤怠管理システムを導入したとしましょう。これまで紙やExcelで行っていた勤怠管理業務を一気にデジタル化できるため、確かに便利です。しかし、導入後も社員が「どうせタイムカードと同じ」と考えてしまい、正確な入力や承認フローの管理が雑になってしまったとしたら、勤怠データが正しく取得できず、むしろ混乱を招く結果になるかもしれません。

このような事態の背景には、ITツールを「導入すればOK」と考えてしまう誤解があります。「ITツールと人の意識はセットで初めて効果を生む」という認識が重要となります。

「意識改革」が必要な理由

理由①:ITツールは道具に過ぎない

野球選手であれば、高性能のバットを使えば誰でも打率が上がるわけではありません。なぜならば、本人の打撃フォームや練習量、試合でのメンタル面が整っていてこそ、道具が活きるからです。ITツールも同様です。現場が自らの業務を改善しようとする意識や、自分たちが抱える課題を明確にした上で使いこなすマインドセットがあってこそ、ITツールは機能を果たすのです。

理由②:人とツールが補完し合う仕組みを作る

ITツールは、様々な企業での導入実績を基に標準化された「ベストプラクティス」を反映していることも多いため、その機能に適応することで業務の効率化や透明性が向上します。一方で、中小企業特有の事情や現場の暗黙知を完全に無視してツールの仕様に全面的に合わせると、かえって業務が非効率になる場合もあります。大切なのは、「人がツールに合わせるべき部分」と「ツールを現場の事情に適応させるべき部分」を見極め、両者を補完的に活用することです。例えば、業務フローの標準化が可能な領域ではITツールの設定に適応しつつ、現場特有の要件が必要な場合には柔軟にITツールへのカスタマイズやアドオン(機能の修正・追加開発)を検討します。また、ITツールを導入する際には、現場担当者から意見を集め、実運用での課題や改善点をフィードバックするプロセスを組み込むことが重要です。

このように「ツールを活用しやすくするための工夫」と「現場がツールのベストプラクティスに適応する努力」を両立させることで、業務効率化と現場の満足度を同時に高めることができます。これにより、ツールがただの「使いにくい仕組み」になるのを防ぎ、組織全体としてのIT活用の効果を最大化することができます。

理由③:組織文化としてITを活用する姿勢を育む

ITツールを導入しても、現場の雰囲気が「面倒だから使いたくない」「デジタルは苦手だからやりたくない」という意識に支配されていれば、宝の持ち腐れになります。企業としては、経営者自身が率先して使い方のメリットを示した上で、部門横断でナレッジや有効な活用方法を共有し合う文化をつくることが非常に大切です。そうすることで従業員も、ITツールを「どう上手に使えば仕事が楽になるか?」「どんな工夫ができるか?」を主体的に考えるようになっていきます。

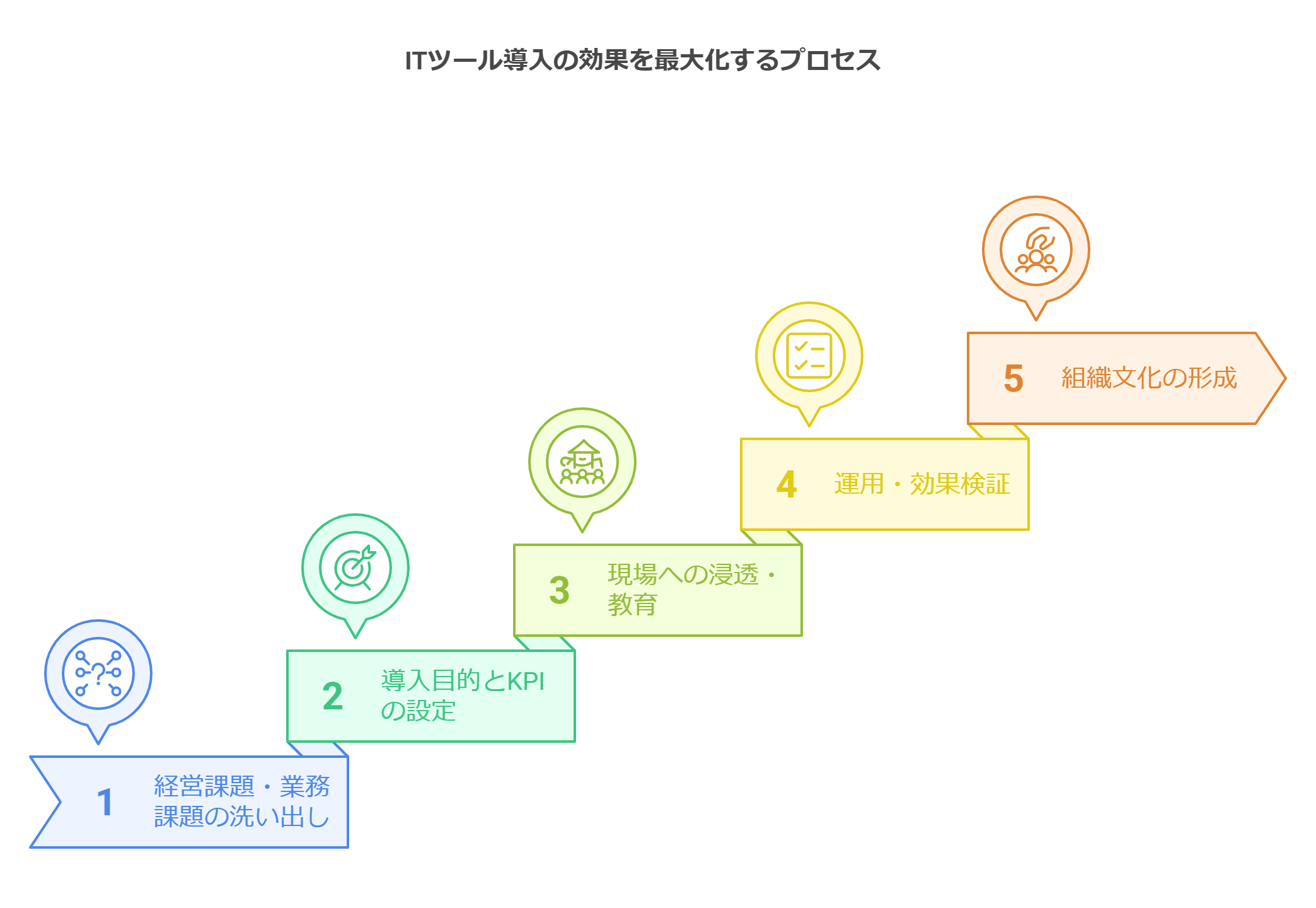

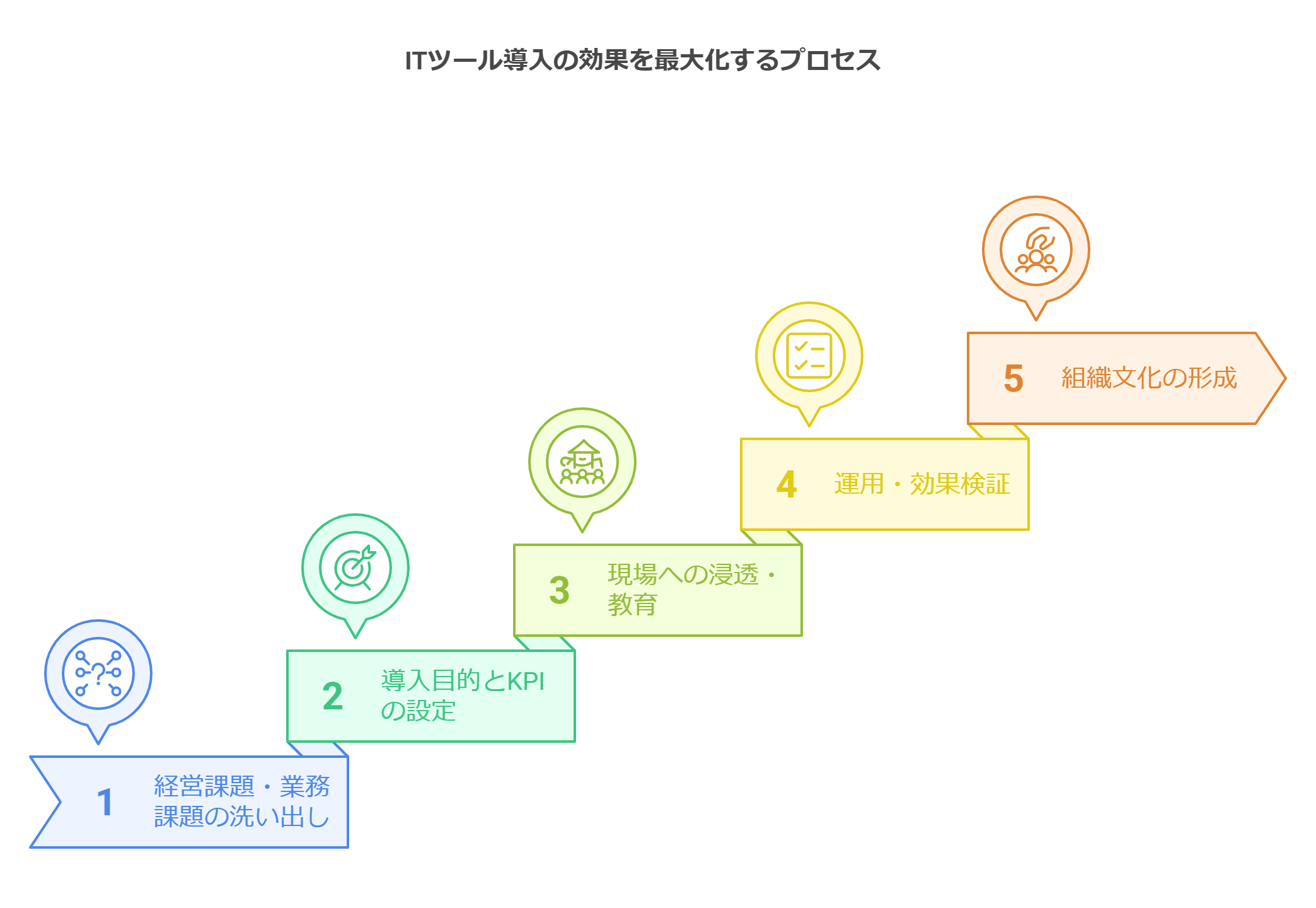

ITツール導入の効果を最大化するプロセス

中小企業では、ITツールを有効に活用するために次のステップを踏むと効果的です。

- 経営課題・現場課題の洗い出し

まずは「自社の経営課題は何か?」を明確にした上で、「その経営課題に紐づく業務について、現場レベルではどのような問題があるか?」を整理します。売上拡大なのか、コスト削減なのか、人材不足なのか。これらの課題を明確化した上で、どの業務領域をIT化すべきかを特定しましょう。経営課題→業務課題の順で課題の洗い出しを行うことはポイントです。 - 導入目的・KPIの設定

ツールを導入する具体的な目的を設定し、それを測る指標(KPI)を明確にします。たとえば受注管理システムを導入するなら、「受注から納品までのリードタイムを30%短縮する」「ヒューマンエラーを年内に半減させる」といった目標を掲げます。目的がはっきりしていれば、現場も「なぜこのツールを使うのか?」を理解しやすくなるのです。 - 現場への浸透・教育

ITツールは現場がしっかり理解し、使いこなしてこそ意味があります。導入時には、担当者や従業員向けの研修やマニュアル整備など、使い方を学ぶ機会を必ず提供しましょう。ここで大切なのは、一回限りの説明会だけで終わらせず、フォローアップやワークショップなどで、定期的に使い方を確認・改善していくことです。 - 運用・効果検証

ツール導入後は、定期的にKPIを確認し、効果を検証します。成果が出ていれば、成功要因を見極めて組織全体に展開します。一方、期待通りの成果が出ていない場合は、使い方や業務プロセスを再点検し、修正を加えましょう。PDCAサイクルを回しながら継続的に改善を積み重ねていくことが重要です。 - 組織文化の形成

「ITツールは便利で仕事が楽になる」「ITツールの活用でミスが減って助かる」といった成功体験やポジティブな意見が積み重なると、ITを活用する組織文化が形成されます。この文化を維持・育成するためには、経営者や管理職が定期的に現場の声を拾い上げ、ツール活用の良い事例を社内で共有することが欠かせません。

ITツール導入を成功に導くためのポイント

- 経営者が旗振り役になる

経営者が「このITツールがあると、具体的にこういうメリットがある」「だから会社として投資する価値がある」というメッセージを社内に明確に伝えることが不可欠です。トップダウンでなければ導入が進まない分野もあります。 - 現場担当者を巻き込む

ツール導入の段階から、実際に使う現場担当者の意見を取り入れることが大切です。現場の知恵を反映させることで導入後のアレルギーを減らし、「自分たちが考えた仕組み」という愛着を持ってもらえます。 - 導入前後のサポート体制を整える

ツールを導入して終わりではありません。マニュアルやFAQの整備、勉強会やフォーラムの運営など、現場が不安や疑問を感じたときにすぐ相談できる体制をつくることで、定着率が高まります。 - 小さく始めて成功体験を積む

一気に全業務をIT化するよりも、部分的な領域でテスト導入をしてから拡大していく方が低リスクであり、成功体験が得られやすいです。実証実験的に小規模プロジェクトで効果を検証し、その成果を社内に広げていきます。 - 効果測定と改善を繰り返す

PDCAサイクルを回して、効果測定と改善を継続していく姿勢が大切です。ITは常に新しい技術やサービスが登場するので、「導入して終わり」ではなく、「どうすればもっと活用できるか」を常に考え続けることが求められます。

Q&A

Q1.ITツールの種類が多すぎて、どれを選べばいいかわかりません。どうすればいいですか?

A.まずは自社の課題を明確にし、優先順位を立てて検討するのが基本です。たとえば、在庫管理業務に時間がかかっているのか、受発注業務が煩雑なのか、顧客管理を強化したいのか――課題によって導入すべきツールの種類は異なります。最初に経営課題と明確化した上で、その経営課題に関連する業務の現場の声を整理し、「まずはこの分野を最適化しよう」という優先順位をつけましょう。そのうえで候補となるツールの機能や費用、サポート体制を比較検討するのがセオリーです。

Q2.社員がITリテラシーに自信を持っていないのですが、どう取り組めばよいでしょうか?

A.小さな成功体験を積ませる場をつくり、ITに抵抗感を持たない雰囲気づくりを行いましょう。まずはスマホやタブレットの業務活用など、比較的導入しやすいところから取り組むのも一つの方法です。また、教える立場の社員をしっかり育て、他の社員のサポート役として活動してもらうのも効果的です。使い方の勉強会やワークショップなどを通じて、ITは難しいものばかりではないと実感できれば、徐々に抵抗感が薄れていくでしょう。

Q3.社内で「やらされ感」が強く、積極的にITツールを使ってもらえません。改善策はありますか?

A.目標設定やメリットの見える化が大切です。例えば、「このクラウド経費精算システムを使うことで、月に○時間の手動入力作業を削減できる。結果的に残業が減って、よりコア業務に集中できる時間が増える」といったように、使う側のメリットをしっかり示す必要があります。また、実際に達成した削減時間やミス防止効果をデータで示し、“やってよかった”という成功実感を社内に共有していきましょう。

Q4.ITツールを導入してみたものの、期待したほど効果を感じられません。原因は何でしょうか?

A.導入目的や運用ルールが曖昧なまま走り出した可能性があります。ITツールを導入する際は、「何を、いつまでに、どれだけ改善したいのか?」を明確にしておく必要があります。KPIを設定して、定期的にモニタリングしながら修正を重ねることで、初めて効果が現れます。もしすでに導入してしまった後なら、今からでも目的と運用ルールを明確に定め、全員が共通認識を持つようにしましょう。また、現場の声を拾いながら機能をカスタマイズするなどして、ツールを実情に合わせる工夫も重要です。

Q5.導入コストが高くて踏み切れません。費用対効果をどう考えればいいでしょうか?

A.短期的なコストだけでなく、中長期的な投資効果も加味する必要があります。 ITツールの導入には、初期投資だけでなく運用や保守、教育コストなどもかかります。しかし、人件費削減や生産性向上、ミス削減によるトラブル対応の減少などを中長期で見れば、費用対効果を十分に回収できるケースが多いです。「どのくらいの期間で、どの程度のコストを削減または売上増が見込めるのか」を試算し、投資対効果が見合うかを検討するのがよいでしょう。

まとめ

ITツールはあくまで道具であり、重要なのはツールを使いこなす「人の意識」です。どんなに優れたツールを導入しても、社員が「使いたい」「仕事をもっと効率化したい」「業務を改善したい」という意識を持たなければ、効果は期待できません。

逆に、経営者が率先垂範して組織全体を巻き込み、「どうすればもっと活用できるか?」を考える文化をつくることができれば、ITツールは中小企業経営において強力な武器となります。

特に中小企業の場合は人的リソースが限られていることが多いです。そのぶんITツールを使いこなす効果が大きく出ますが、導入後に「うちには使いこなせなかった」という結果で終わってしまう企業も少なくありません。だからこそ、本稿で紹介した意識改革や具体的な導入プロセスが大切です。

今後さらにIT技術は高度化し、クラウドやAI、IoTなど、さまざまなサービスが手頃な価格で利用できる時代が続いていくでしょう。中小企業の生き残りをかけるうえでも、ITツールを取り入れつつ、自社の強みや文化をどう活かして成長戦略を描くかが重要になります。ぜひ今回の内容を参考に、「ITツールを活かす意識改革」から取り組んでみてください。

DXの具体的な進め方やツール選定、社内体制づくりなど、お悩みやご不明点がありましたらお気軽にご相談ください。唐澤経営コンサルティング事務所では、中小企業診断士・ITストラテジストとして、中小企業の規模や業種に合わせた最適なアドバイスとサポートを行っています。

お問い合わせや無料相談は、以下のフォームからお願いいたします。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)