唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「うちの社長は毎日のように現場に顔を出して、細かいところまで指示をしてくる」「社長が何でもやってしまうから、正直こちらも任されている気がしない」――。

中堅中小企業の経営者や現場責任者の方々から、こうした声を聞くことは珍しくありません。一方で社長側も、「現場がしっかり仕事をしているのか気になる」「自分が口を出さないと心配で仕方がない」「部下に任せきりでもし失敗したら困る」と、つい首を突っ込んでしまうケースが多いのです。しかし、「社長が現場に出すぎる会社は育たない」という言葉があるように、これは長年、中堅中小企業で見られる極めて大きな課題の一つでもあります。

本来、経営者の役割は会社全体の未来を描き、組織全体を動かす仕組みを作ることにあります。ところが、社長自身が1人の「現場担当者」として大半の時間を費やしてしまうと、本来の経営者の使命である戦略立案や組織づくり、次世代リーダーの育成などが疎かになり、会社の成長が頭打ちになってしまうリスクが高まります。私自身、経営コンサルタントとして数多くの中堅中小企業に関わってきました。その中で、「任せられない病」とでも呼ぶべき経営者の行動パターンにしばしば出くわし、社長自身が疲弊してしまうだけでなく、社員や組織が育たないという現実を何度も見てきました。

そこで本コラムでは、なぜ「社長が現場に出すぎる会社は育ちにくいのか?」、そして「任せられない病を克服するためにどのようなアクションをとればよいのか?」について、私のこれまでのコンサル現場での経験も踏まえながらお伝えします。事を読み終えたときには、ご自身が現場作業に没頭してしまう根本原因と、それを打破するための具体策を明確にできるはずです。ぜひ、最後までお付き合いください。

なお、本記事に関連した内容は音声でも配信していますので、ご興味がある方は以下よりお聴きください。

社長が現場に出すぎる会社が抱える問題

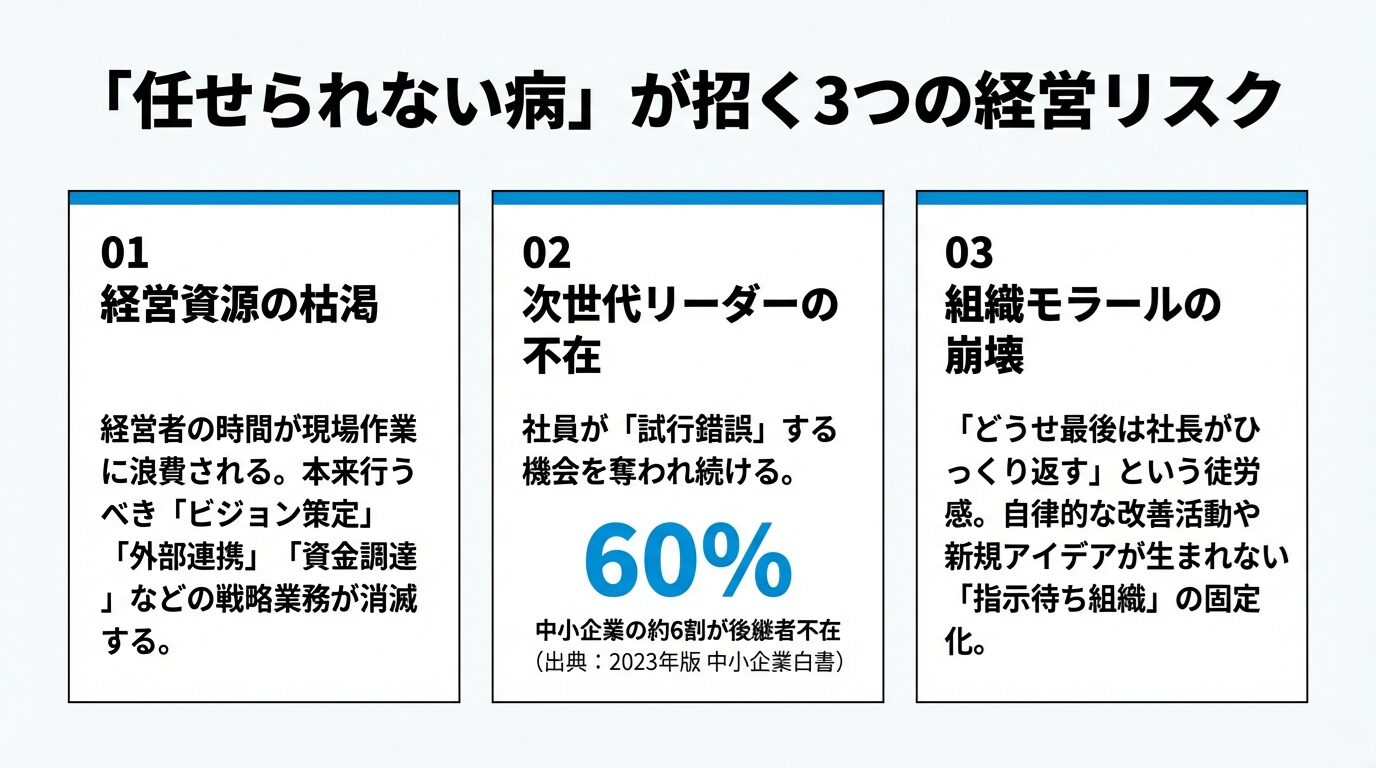

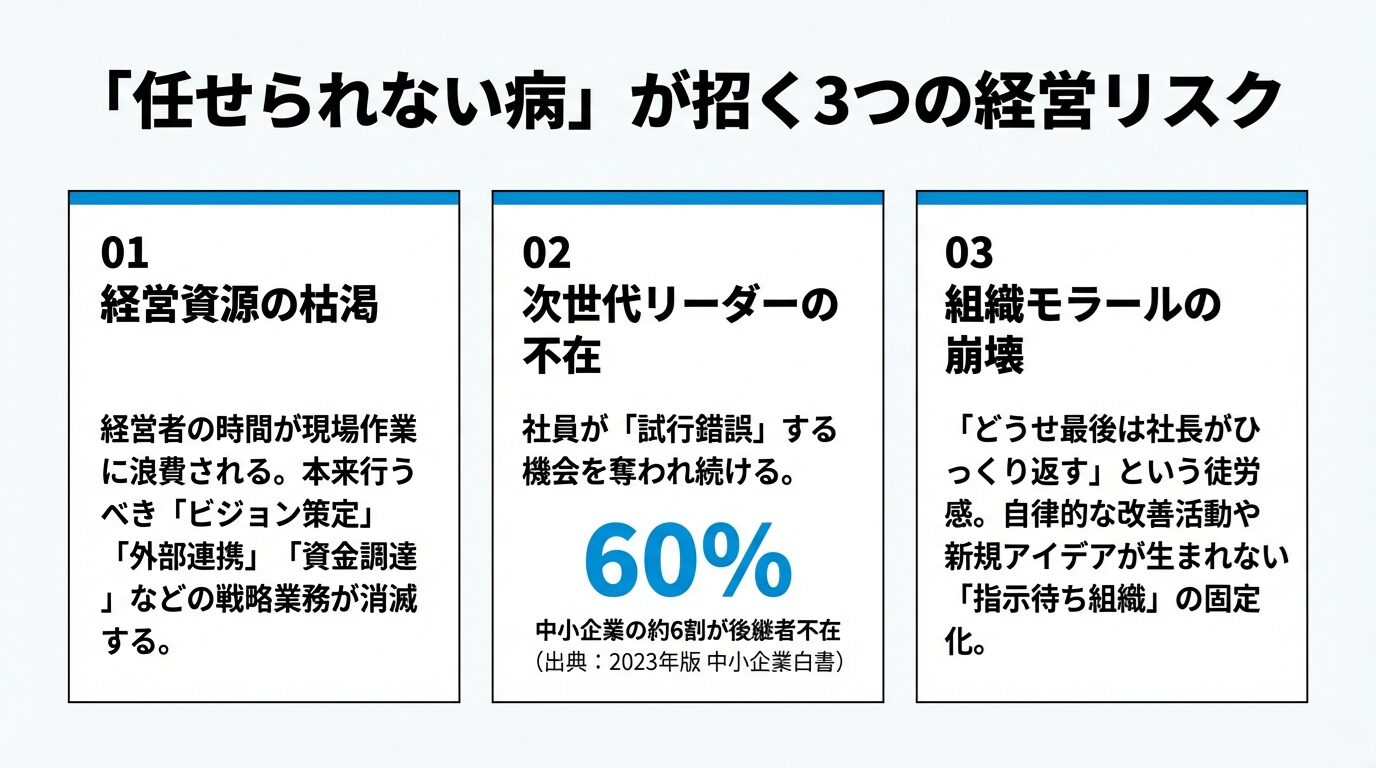

問題①:経営者の時間が足りなくなる

そもそも、経営者が現場作業に割く時間が増えれば増えるほど、本来的に経営者が果たすべき重要なミッションに手が回らなくなります。経営者の最も大切な役割は、会社の方向性や長期ビジョンを描き、経営方針と目標、それを達成するための具体策を示した上で、それに必要な経営資源の確保や外部ネットワークの構築などを行う「経営的な舵取り」です。特に、中堅中小企業は経営資源(ヒト・モノ・カネ)の制限がシビアなため、経営者の限られた時間をどこに投下するかが、企業の成長速度を大きく左右するのです。社長が現場の些事に関わりすぎると、肝心な経営の舵取りが手薄になることは想像に難くないでしょう。

問題②:次世代リーダーが育たない

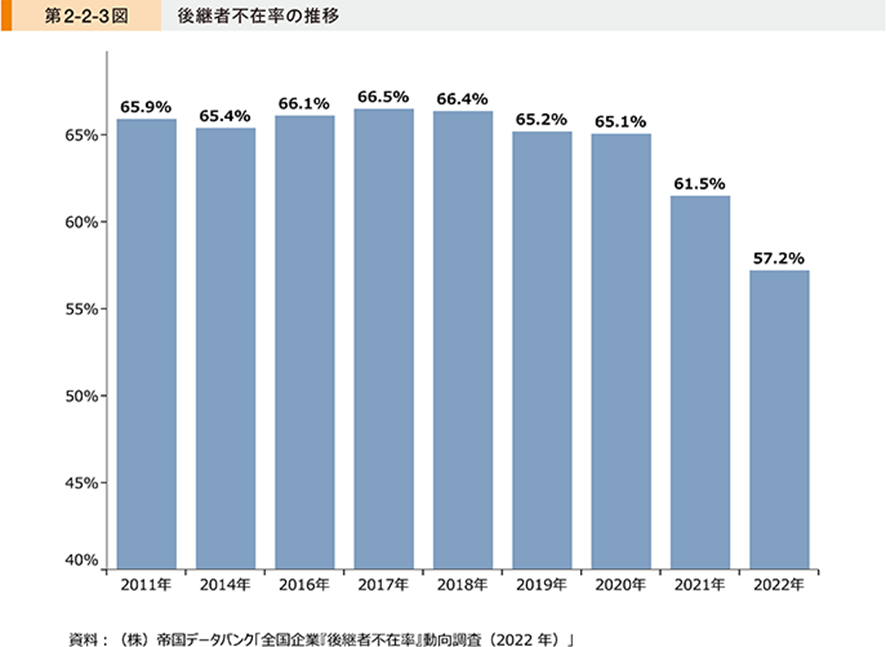

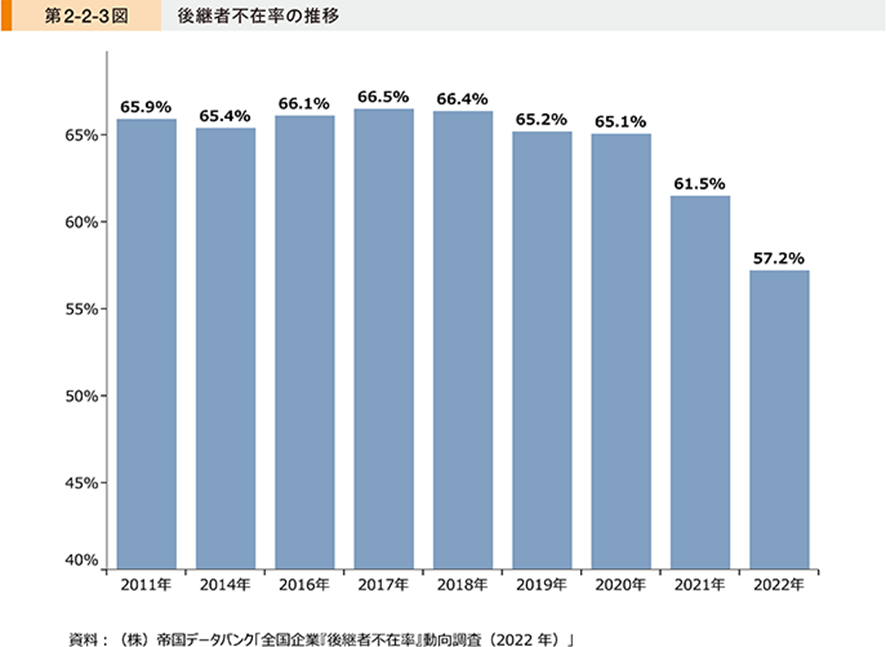

中小企業庁の「2023年版 中小企業白書」によると、人材育成や後継者不在に関する悩みを抱える企業は依然として多く、後継者不在率は約6割にのぼると報告されています。

後継者問題は、事業承継の問題だけではなく、現場のリーダー層が育たないことも含まれています。社長がすべてを仕切ってしまう状態が続くと、社員は「どうせ社長がやってくれる」と受け身になりがちで、主体的に行動しようとしません。すると責任感が育ちにくいばかりか、自分がリーダーとして成長する機会を奪われ続けてしまうのです。

問題③:組織のモチベーションが下がる

「社長がチェックしに来る」というプレッシャーが、かえって社員のやる気を削いでしまう場合もあります。なぜならば、現場の社員からしてみれば、「どうせ社長に最後はひっくり返される」「自分の判断が信用されていない」と感じてしまうからです。結果、社員のモチベーションが低下し、新しいアイデアや自主的な改善活動が生まれにくくなります。

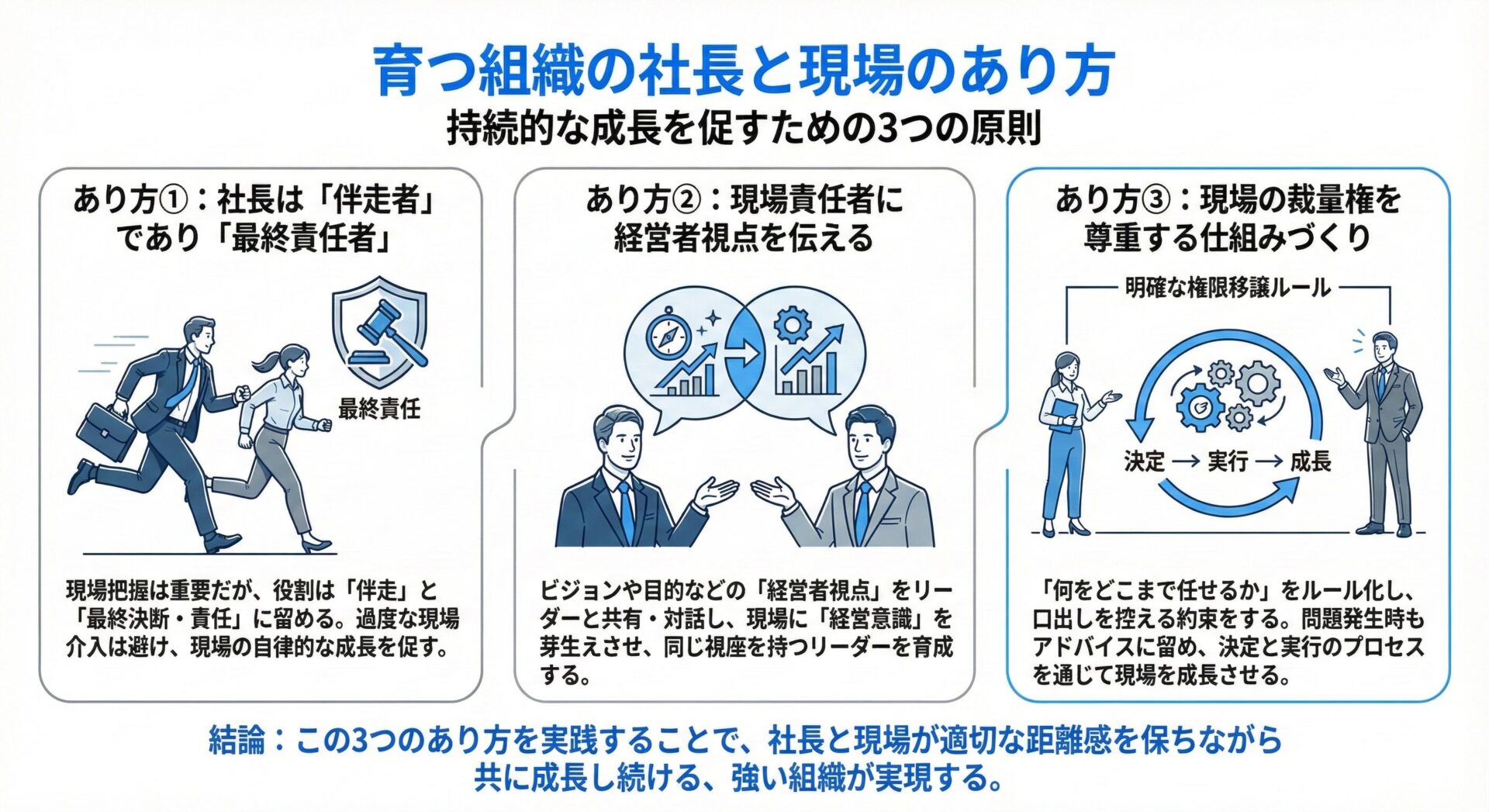

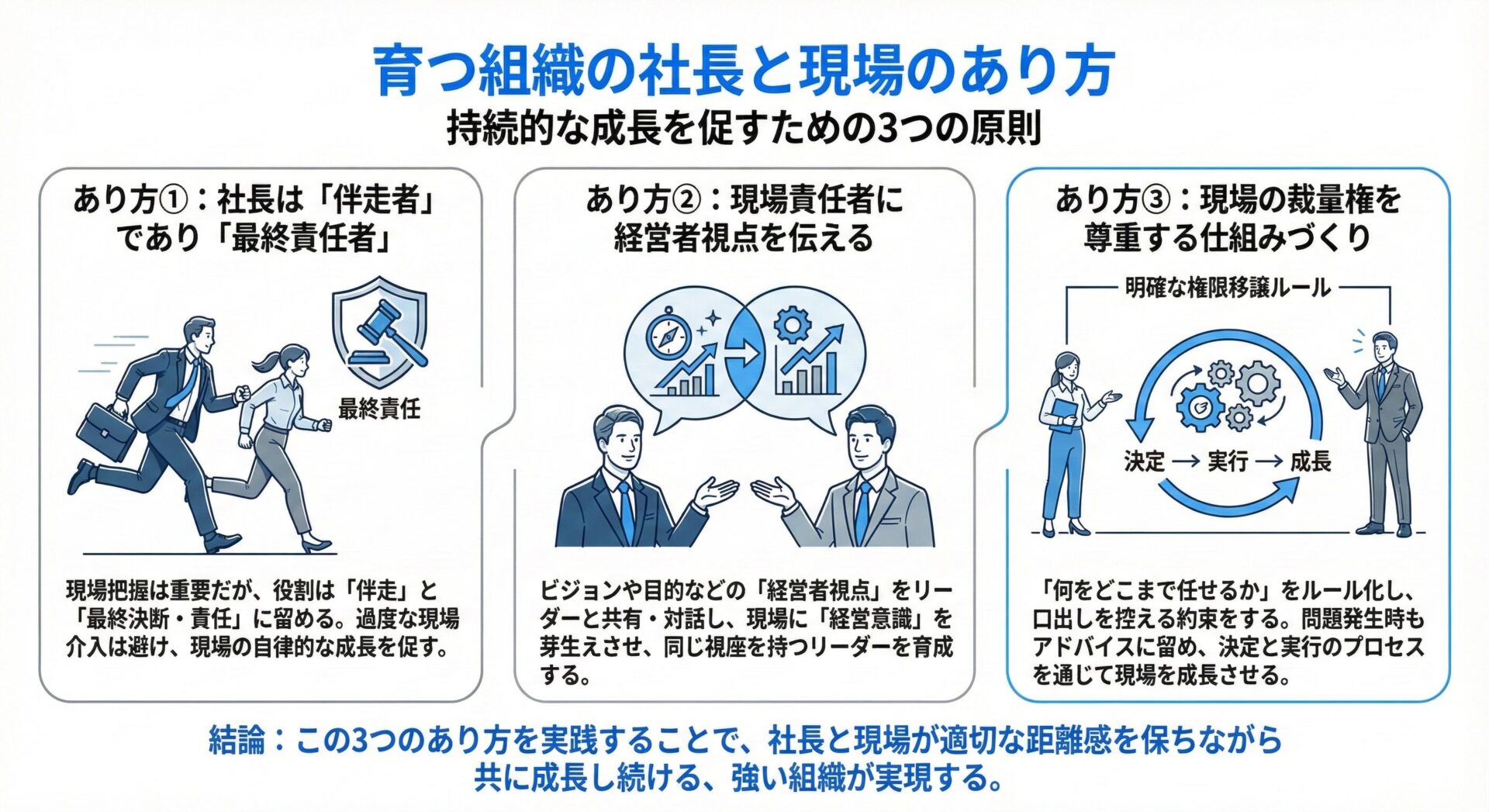

育つ組織の社長と現場のあり方

あり方①:社長は「伴走者」であり「最終責任者」

経営者が全く現場に出ないことがいいかというと、もちろん決してそうではありません。現場の声を聞き、現場の状況を正しく把握することは、社長としてとても大切な仕事です。ただし、あくまでも社長は「伴走者」として社員を支えつつ、最終的な決断とその責任を負う立場にとどまるべきです。社長自らが先頭に立ち、現場であれこれ指揮して自ら手を動かす時間を必要以上に長くしてしまうと、本来現場が担うべき役割を奪うことにもなりかねません。そして、現場の担当者は一向に育たないでしょう。

あり方②:現場責任者に経営者視点を伝える

組織を育てるためには、社長が「経営者としての自分の視点」を現場の責任者にも伝え、それを共有することが極めて重要です。例えば、「このプロジェクトを進める理由は何か?」「このサービスが会社のビジョンにどう貢献するか?」といった経営者目線での情報を、部長や課長クラスのリーダーとしっかり擦り合わせるのです。こうした対話を続けることで、現場にも徐々に「経営意識」が芽生え、社長と同じ視座で考えられるリーダーが育成されていくのです。

あり方③:現場の裁量権を尊重する仕組みづくり

口では「現場に任せたから」と言っても、実際には細かく現場に口出ししてしまう社長は少なくありません。そこで大切なのが、組織内に「明確な権限移譲のルール」を設けることです。「何を、どこまで任せるのか?」を明確にし、そのルールの範囲内であれば、社長は口出ししないと決めて約束するのです。仮に問題が起きた場合も、一時的にアドバイスをするにとどめ、大枠の意思決定は現場の責任者に担わせる。こうした仕組みが整えば、現場の人間は自分たちで考え、決定し、実行するプロセスを通じてどんどん成長していくのです。

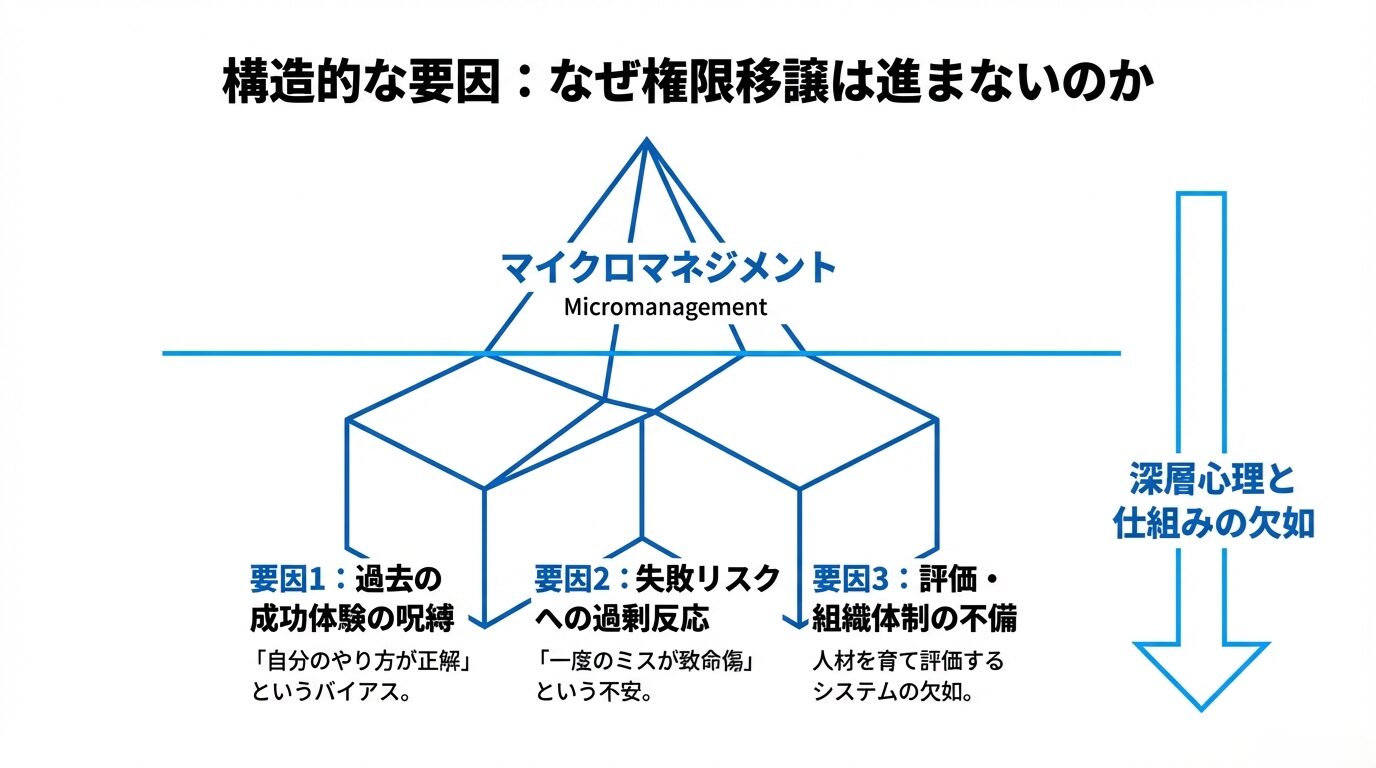

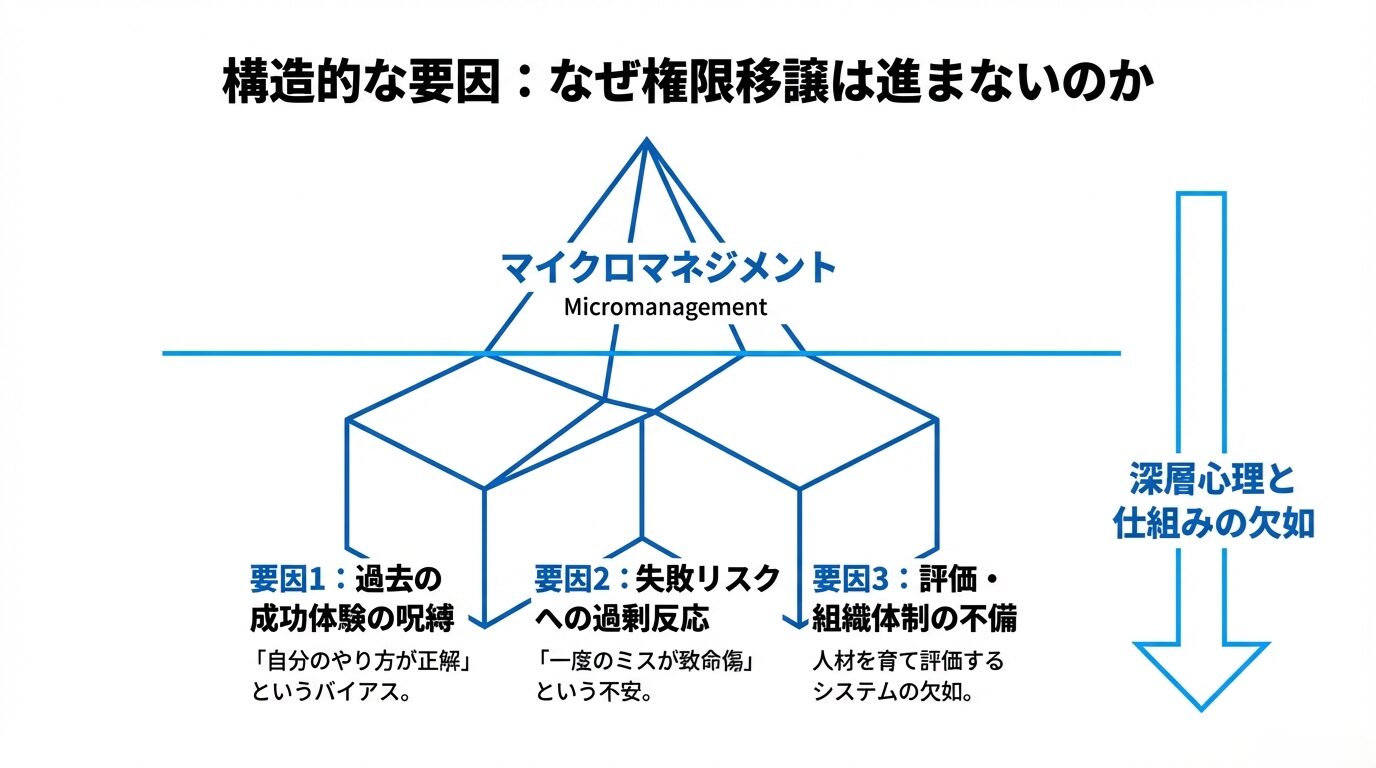

「任せられない病」の根本原因

原因①:過去の成功体験の呪縛

中堅中小企業の経営者の中には、創業期や事業立ち上げ期に、自ら現場で成功をつかみとった成功経験をもつ方が多くいます。その成功体験があるゆえに、「自分でやったほうが早い」「自分がやらないときっとうまくいかない」と思い込み、社員に権限移譲することに抵抗を感じやすいのです。しかし、会社が成長して従業員が増えてくると、同じ方法では会社は成長しません。経営者の時間が足りなくなるばかりか、自分で考えて行動する社員が育たないため、組織が硬直化してしまいます。

原因②:失敗リスクへの過剰反応

中堅中小企業の経営者として、「一度のミスが会社にとっての致命傷になりかねないからどうしても気になる」というあなたの不安な気持ちはとても理解できます。しかし、だからといって失敗を過度に恐れていては、社員は一体どこで学習・成長の機会を見つければよいのでしょうか?失敗を恐れて、そのチャンスをすべて社長が奪ってしまえば、社員はいつまでもたっても成長することができません。社員が成長しなければ、組織としての会社は成長せず、最終的には衰退の道をたどるでしょう。社長であるあなたがすべきことは、失敗しないようにすべて自分でやることではなく、失敗を管理する仕組みを整えることなのです。

原因③:評価制度・組織体制の不備

社長からすると、「任せたいが、もし社員がミスをした場合、それを適正に評価できる仕組みがない」という不安を感じることがあります。あるいは、「優秀な部下が育っていないから任せられない」という声を聞くこともあります。しかし、それを理由にしていてはいつまでたっても組織は成長しません。任せるためには、まず人材を育て、評価し、フィードバックする体制を整え、適材適所で配置することが不可欠です。

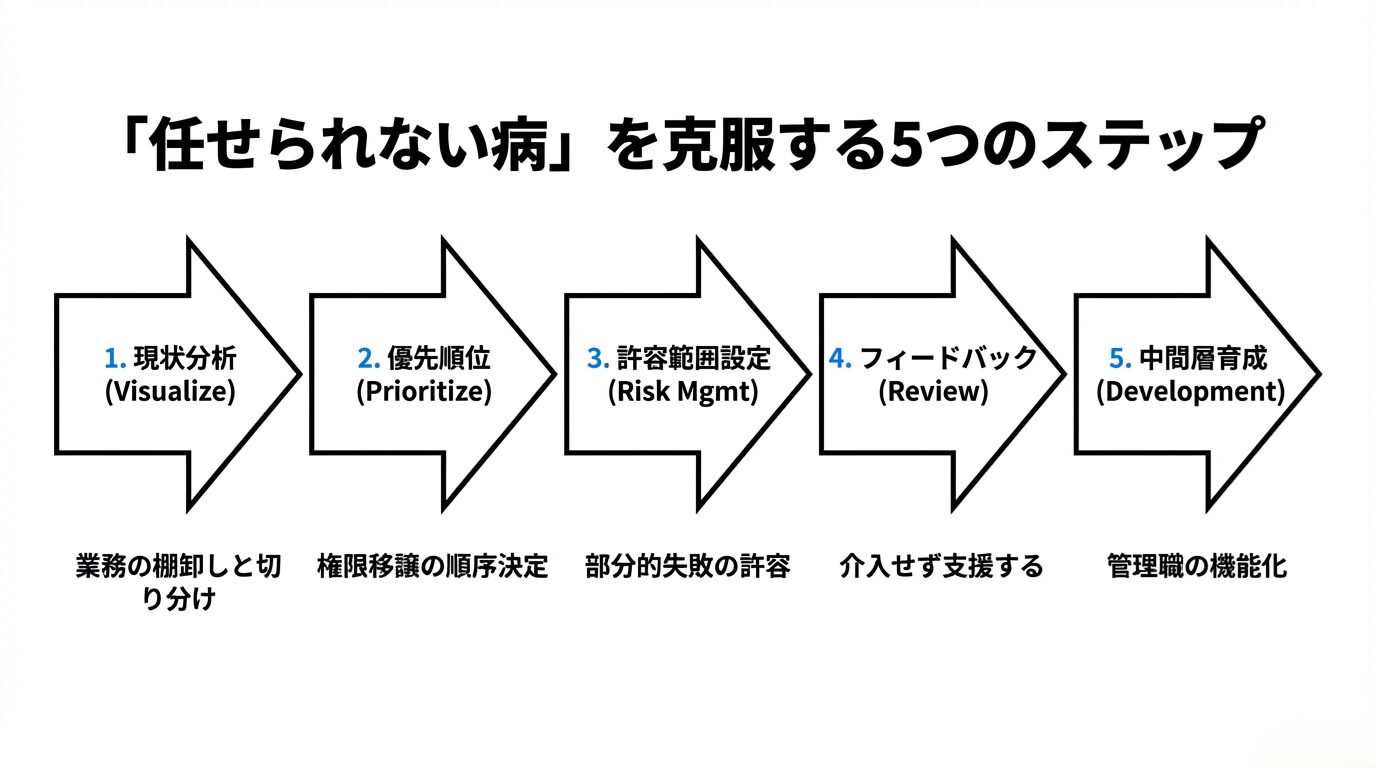

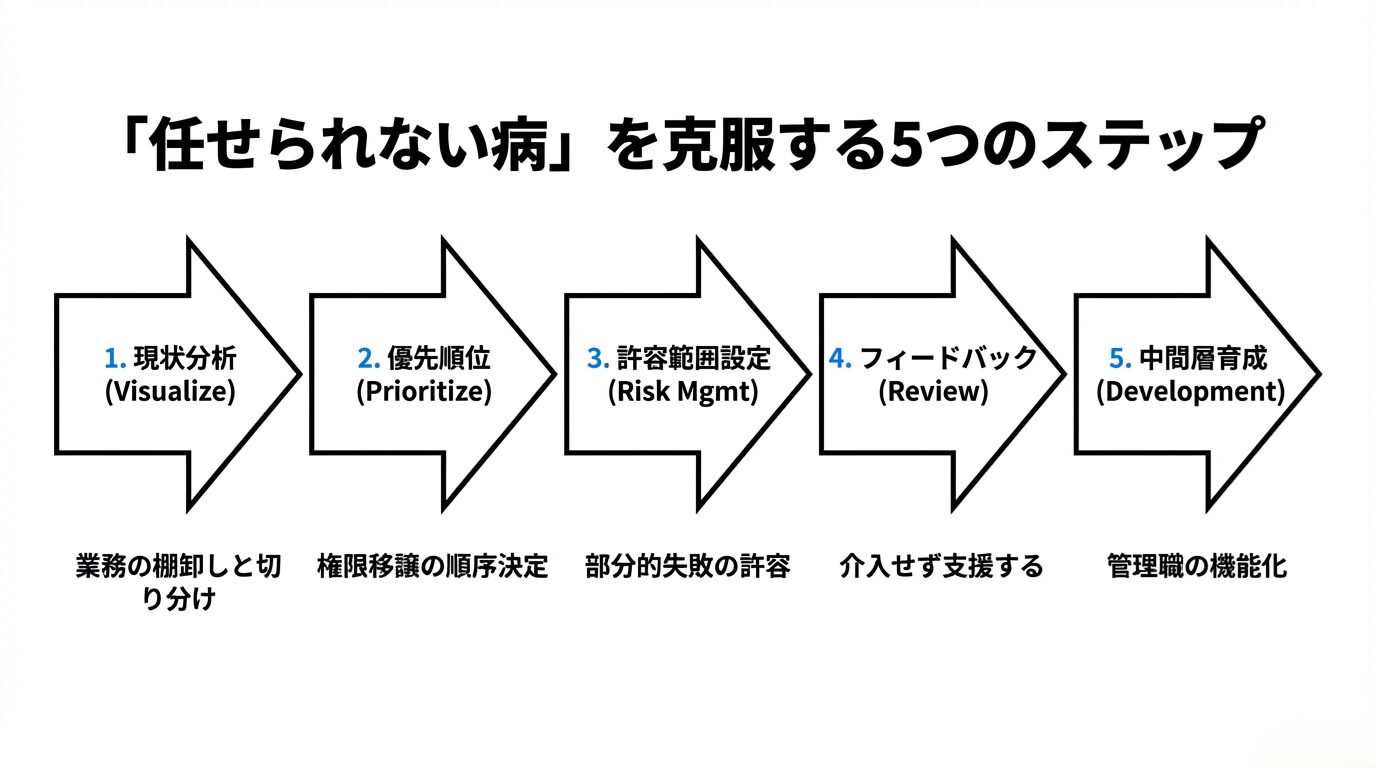

「任せられない病」を克服するためのステップ

ここでは、「任せられない病」を克服するための5つのステップについて説明します。

ステップ①:現状分析を行う

まずは、自社の業務フローや組織構造を「見える化」しましょう。例えば、部署や担当ごとに行っている仕事をリストアップし、誰がどの業務を主導しているのか、どの業務は誰に任せられていないのかを整理します。ここでの目的は、「社長でなければできない仕事」と「本来は社員が担うべき仕事」を切り分けることです。

ステップ②:権限移譲の優先順位を決める

次に、リストアップした仕事の中で、権限移譲しても大きなリスクが発生しにくい業務から優先して、実際に任せてみるとよいでしょう。つまり、権限移譲の優先順位を決めるのです。社長にとっては「そこまで重要じゃない」と思える仕事でも、部下や現場にとっては成長のための大きな学習機会になります。最初は小さな範囲でも、権限移譲を実行してみることが大切です。

ステップ③:部分的失敗を許容し、学習の場とする

最初から完璧にできる社員は少ないものです。小さい失敗のうちに学習できれば、後々大きな成功を生み出すことにつながります。「失敗しても、やり直せる範囲をどこに設定するか」を明確にしておくことで、社長も安心して任せられます。たとえば、費用やスケジュールなど、許容範囲を先に決めておく手も有効です。

ステップ④:フィードバック体制を整える

任せたら放置ではなく、定期的に進捗を確認し、必要な指導やサポートを行う仕組みをつくります。ここで大切なのは「口を出しすぎない」ことです。むしろ質問を投げかけて、現場が主体的に気づきを得られるように促すことが重要となります。評価の基準やフィードバックの方法をあらかじめ共有しておけば、部下も納得感をもって仕事に取り組むことができます。

ステップ⑤:中間管理職を育てる

社長と現場の間に立つ中間管理職(部長・課長クラス)がしっかり機能していれば、社長がいちいち現場に首を突っ込む必要はありません。逆にいえば、この層が不在もしくは弱体化している企業では、どうしても社長が全方位的に対応せざるを得なくなります。中堅中小企業の場合、人数が少ないため管理職と呼べる人材がそもそも限られるケースも多いです。中間管理職いかに早く育てるかが、組織成長の大きなカギです。

Q&A

Q1.現場を見るのは社長の責任じゃないのですか?

A. たしかに社長は会社全体の最終責任者です。現場の問題も最終的には社長の責任ですが、だからといって社長がすべてを取り仕切る必要はありません。むしろ、責任は持ちながらも「現場の主体性を引き出す」というスタンスが重要です。必要に応じてサポートや方向修正をしていれば、最終的に大きなトラブルが起きても被害を最小限に抑えられます。

Q2.社員に任せても、結局失敗して社長が尻拭いすることになりませんか?

A. 一定の失敗リスクは常に存在しますが、それをカバーできる仕組みや体制を整えるのが経営者の役目です。逆に言えば、失敗をまったくさせない環境では社員は成長しません。小さなミスのうちに改善策を学び取ることができれば、将来的な大きな失敗を防ぎ、会社としての総合力を高めることにつながります。

Q3.うちの社員はレベルが低いから任せられないのですが……

A. これは多くの社長が抱えるジレンマですが、社員が「レベルが低い」ままなのは誰の責任でしょうか?それはこれまで任せることを渋っていた経営者であるあなたにも原因の一端があるのではないでしょうか?人はチャレンジし続ける中で成長します。まずは小さな範囲で任せ、逐次フォローしてスキルアップを促しましょう。評価制度や研修制度を見直すことも効果的です。

Q4.「忙しいので、権限移譲のための体制づくりに時間が割けないのですが……」

A. 経営者が「今忙しいから」と後回しにしていると、同じ状況がずっと続きます。むしろ忙しいからこそ、権限移譲を進めて経営者が本来やるべき戦略業務に時間を確保することが重要です。先に小さな範囲から始めることでも構いません。まず一歩を踏み出してみてください。

まとめ

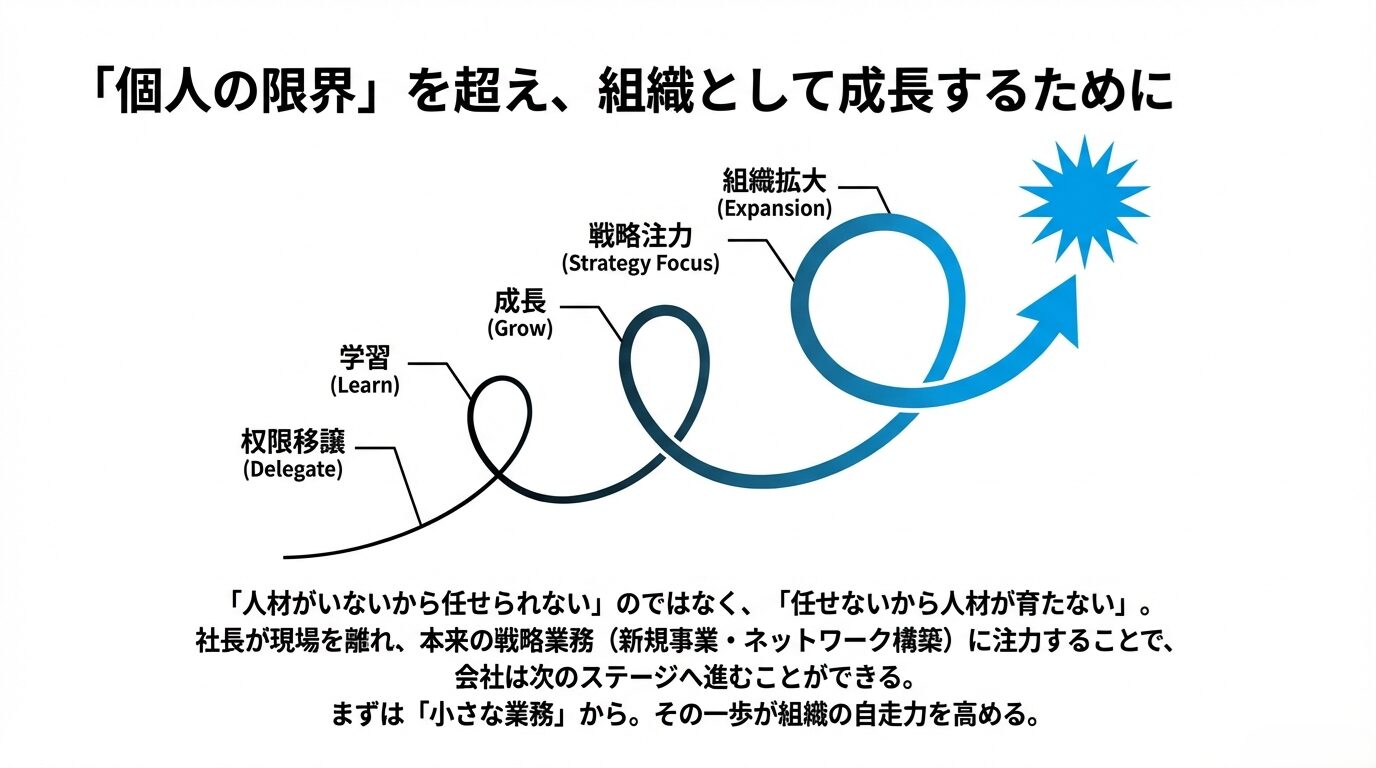

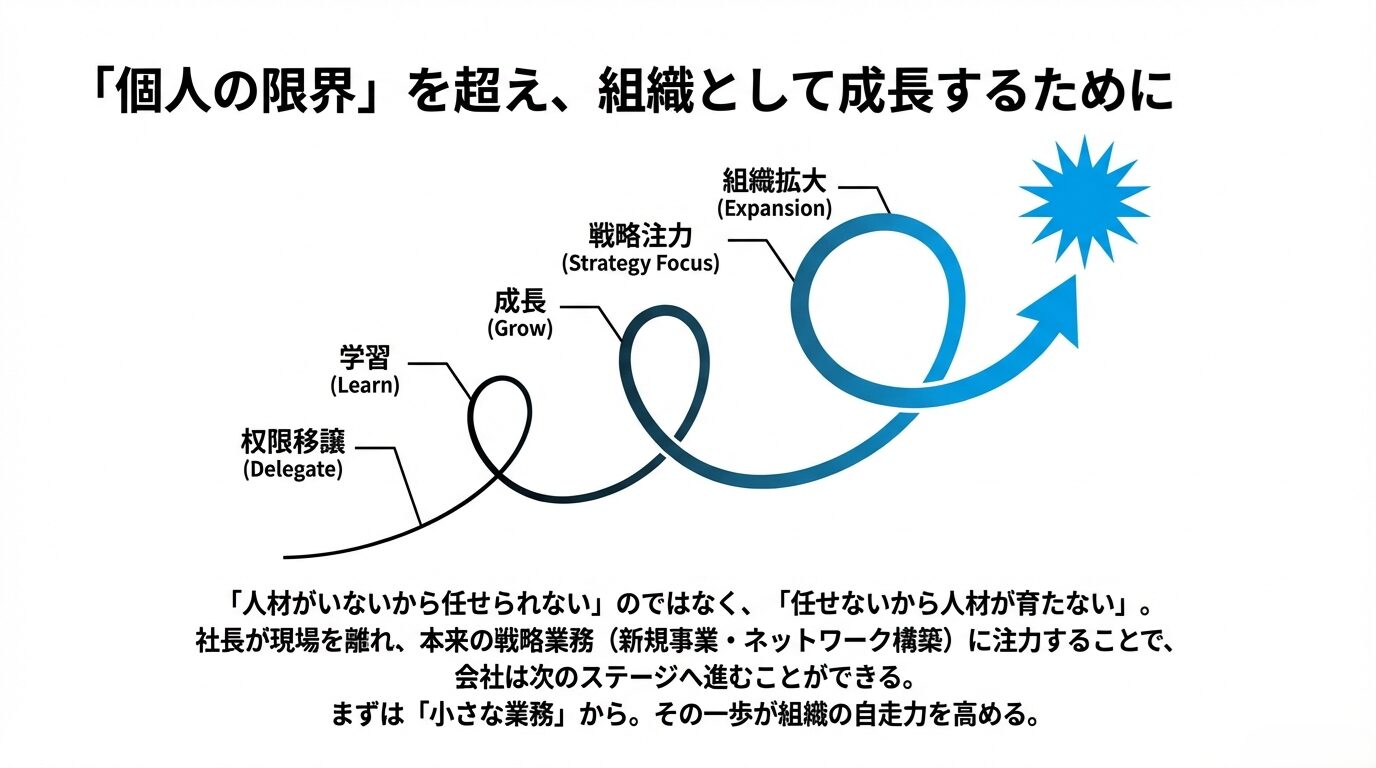

中堅中小企業では、社長自身が現場に張り付いてしまう光景は珍しくありません。しかし、そのままでは組織が育たず、ビジョン達成に必要な経営者本来の仕事――たとえば事業戦略の立案、新規事業の開拓、外部ネットワークの構築など――がおろそかになってしまいます。

「任せられない病」を克服するためには、まず社長自身が「すべて自分でやらなければならない」という意識を改めるところから始めなければなりません。過去の成功体験や失敗リスクへの過度な恐れは、いつしか組織の成長を阻む枷(かせ)になります。権限移譲を少しずつでも進め、社員や中間管理職が自分の頭で考え、行動し、失敗を経験する機会を設けることで、組織全体のスキルや責任感は着実に向上していくでしょう。

また、社員に任せる過程では、失敗を完全にゼロにするのは難しいものです。しかし、そこにこそ学習の機会があります。小さな範囲から失敗を許容し、振り返りを行い、フォローを徹底することで、社員個々の成長を促すだけでなく、企業全体のノウハウが蓄積されていきます。

「うちは人材がいない」「今は任せる余裕がない」と言い訳をしているうちは、いつまでも任せられない状況が続きます。逆に、少しでも権限移譲にチャレンジすると、社長自身の時間が生まれ、新たな事業機会やネットワークづくりに力を注げるようになります。同時に、社員や中間管理職も責任あるポジションで成長し、リーダー候補が育ちます。経営者として大切なのは「自分が現場に立ち続けること」よりも「組織としての自走力を高めること」です。これはどんな企業にも共通する成長のカギと言えるでしょう。もし、いま社長であるあなた自身が毎日現場に引っ張り回されていると感じているなら、まずは小さな業務を任せることから始めてみてください。その一歩が、会社全体の成長への大きな一歩になるはずです。ださい。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。

経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)

音声で聞く”唐澤智哉の「明日が変わる経営ラジオ」~社長が動く瞬間~”も随時更新中!!