唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

中小企業経営では、経営資源が限られる中で迅速かつ的確な判断を下し、成果を上げることが常に求められます。しかし、日々の業務に追われる中で、重要な論点が抜け落ちたり、優先順位が曖昧になってしまうことも少なくありません。こうした状況を打破するために有効なのが、シンプルかつ汎用性の高い思考フレームワーク「5W1H」です。「5W1H」という言葉自体は馴染み深いものですが、これを本質的に理解し、経営判断やプロジェクト推進に組み込むことで、意思決定のスピードと精度が飛躍的に向上します。

本記事では、5W1Hを中小企業の経営現場で活用するための具体的な方法やポイントを、私自身のコンサルティング経験をもとに解説します。限られたリソースの中で最大限の成果を上げるために、ぜひこの「5W1H完全ガイド」をご活用ください。

5W1Hとは何か?

5W1Hとはビジネスにおいて多角的に物事を捉えるための思考フレームワークであり、以下の6つの要素から成り立ちます。

- Who(誰が)

- Why(なぜ)

- What(何を)

- When(いつ)

- Where(どこで)

- How(どのように)

「5W1H」というと、単なる報告書やプレゼンテーション資料の構成要素という認識をされるかもしれません。しかし、本来は経営判断や新事業の構想、組織改革などさまざまなシーンで大きな力を発揮する思考ツールです。特に中堅中小企業の現場では、「時間も人員も足りない」という状況下で素早く結果を出す必要があります。そうした場面で、余計な遠回りをせず確実に成果を導くための強力な武器となるでしょう。

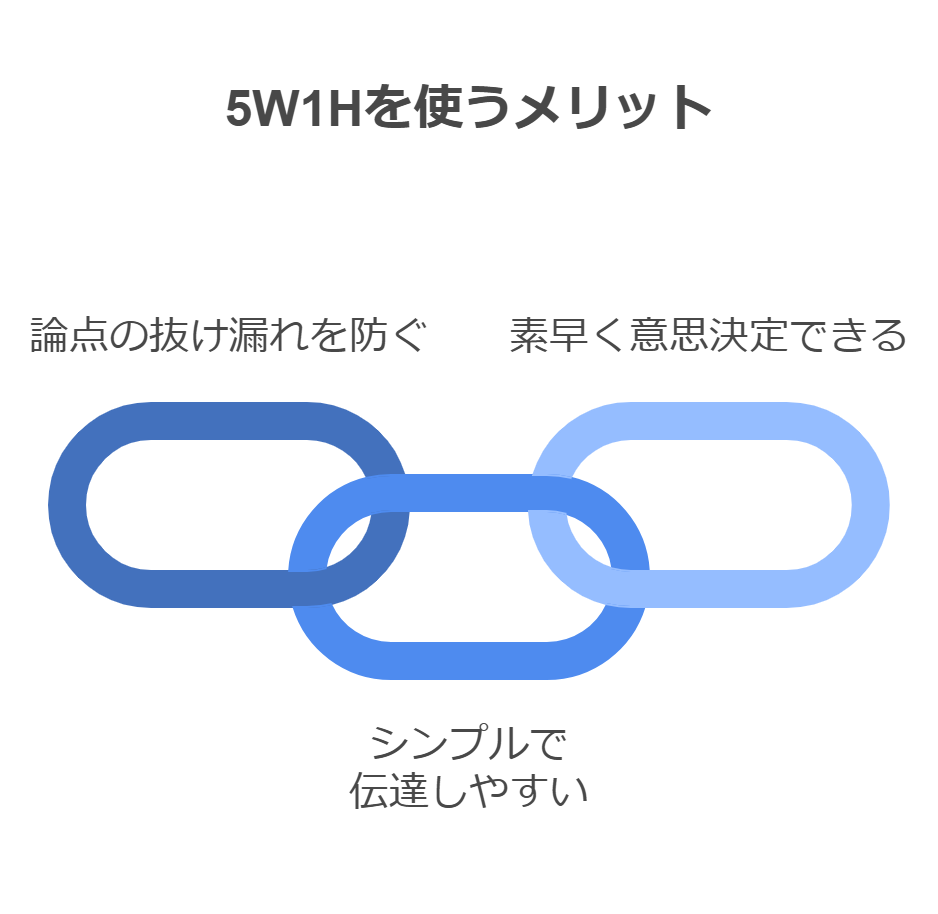

5W1Hを使うメリット

メリット①:論点の抜け漏れを防ぐ

経営課題を考える際にありがちなのは、「そもそも何を解決すべきか?」を誤って把握したり、あるいは期限や体制の詰めが甘いままスタートしてしまうケースです。5W1Hの6要素を順番に確認するだけでも、論点の抜け漏れを大幅に減らすことができます。

メリット②:シンプルで伝達しやすい

社内コミュニケーションやお客様へのプレゼンテーションなど、最終的には「相手に理解してもらい、共感してもらう」ことが非常に重要です。5W1Hは至ってシンプルな構成になっているため、誰が見ても理解しやすいのが強みです。企業規模に関わらず、組織全体で言語を統一する意味でも導入しやすいフレームワークと言えます。

メリット③:素早く意思決定できる

「何を?」「いつまでに?」「誰が?」「どのようにやるのか?」が整理されていれば、意思決定が高速化します。特に中小企業は意思決定プロセスが大企業よりも短いため、5W1Hの考え方を活かせば社内全体を素早く巻き込めるのです。事業拡大や新サービス開発などでも、一気通貫したプロジェクト推進が実現できます。

5W1H完全ガイド:実践フレームワーク

ここからは私が提唱する「5W1H完全ガイド」として、各要素を経営判断に活かすためのポイントを解説します。

Who(誰が)

■ポイント

- 責任者と担当者を明確にする

- 社内外のステークホルダー(協力企業、顧客など)を具体的に想定する

- 自社の強みを最大化できる人材をアサインする

「誰が進めるのか?」を曖昧にしたままプロジェクトを進めてしまうと、成果物や責任の所在が不透明になりがちです。中小企業では特定のキーパーソンが複数の役割を兼任することも少なくありませんが、だからこそ「誰が最も適任か?」を組織全体で考え抜くことが大切です。

■実践例:新規サービス開発の場合

新しいサービスを立ち上げる際には、営業担当がリードするのか、それとも開発責任者がリードするのか、あるいは事業企画を専門とするチームを設けるのかを明確にします。誰がプロジェクトリーダーとして舵を取るのかが曖昧だと、進捗管理に支障を来しやすくなります。

Why(なぜ)

■ポイント

- 取り組む背景・目的を一言で言えるようにする

- 既存事業や経営ビジョンとの関連性を示す

- 「そもそもやる必要があるのか?」を見直す

経営者として「Why(なぜ)」を徹底して考えることは不可欠です。「なぜその課題を解決する必要があるのか?」「なぜその施策が会社にとって重要なのか?」——それを自分自身だけでなく、社内にもしっかり説明できるかどうかが成功のカギとなります。ここが曖昧だと関係者がプロジェクトの意義を理解できず、途中でモチベーションが下がってしまうリスクもあります。

■実践例:販売チャネル拡大の取り組み

「売上を伸ばしたいから」ではなく、「新規の顧客層を獲得し、将来的な安定収益を確保するため」といった具体的な理由を明示することが重要です。「なぜこのタイミングで販路拡大を狙うのか?」「既存事業とのシナジーはどう生み出すのか?」をクリアに説明すると、社内外からの協力を得やすくなります。

What(何を)

■ポイント

- 解決すべき課題や達成すべき目標を明文化する

- 商品・サービスの特性、解決策の具体性を明確にする

- 成果物のイメージを共有する

「何をやるか?」はプロジェクトのコアとも言えます。やろうとしていることが曖昧だと、具体的な行動に結び付きません。中小企業は大手と比べてリスク許容度が低いケースが多いですが、だからこそ「何をやるか?」を明確にしておくと意思決定や投資判断がしやすくなります。

■実践例:新商品の開発

「新商品を開発する」というだけではなく、「食物アレルギーを持つ子ども向けの○○を開発し、市場シェアを○%確保する」といったように、「具体的に何を成し遂げるのか?」を明記します。これにより、必要な研究開発費やマーケティング施策も明確になります。

When(いつ)

■ポイント

- 目標達成の期限を設定する

- マイルストーンを細分化して管理する

- 早期の試作・テストを織り込む

どれだけ優れた計画でも、期限がなければいつまでもゴールにたどり着きません。特に中小企業では早めのローンチや素早い改善が成果を左右します。5W1Hの「When」で大切なのは、達成すべき期限だけでなく、途中経過の確認ポイントを明確にすることです。

■実践例:マーケティングキャンペーン

キャンペーン終了の時期だけでなく、開始後1週間、2週間など短いスパンで効果測定を行うことで、早期にPDCAを回します。そのためにも、明確なスケジュールと計測指標を事前に設定しておく必要があります。

Where(どこで)

■ポイント

- 事業エリアや市場、プラットフォームなどの選定

- 展開先・販路・販売チャネルを明確化

- オンラインとオフラインの連携方法を検討

「どこでビジネスを展開するか?」は、企業の成長に直結する重要な意思決定です。中小企業の場合、限られたリソースでできるだけ高い収益を狙う必要があります。したがって、自社の強みが最も活かせる場所やチャネルをピンポイントに攻めていくことが重要です。

■実践例:海外展開の検討

自社が扱う商品に海外需要がある場合でも、「どの国へ?」「どの都市へ?」「どういう流通経路で?」展開するのかによって費用対効果は大きく変わります。自治体や商工会議所、専門機関などと連携し、リサーチをしっかり行った上で絞り込みましょう。

How(どのように)

■ポイント

- 実行プロセスや手法を具体化する

- 必要な資源(ヒト・モノ・カネ・情報)の確保プランを立てる

- リスク管理・緊急時の代替策を用意する

最後の「How」は、実際の行動指針です。ここが具体的かつ現実的であるほど、プロジェクトは成功に近づきます。単に「広告を出す」「人員を増やす」といった一言で済ませるのではなく、具体的な手段や工程表、リスク対策まで落とし込むことが大切です。

■実践例:新規事業チームの立ち上げ

「新規事業チームを作る」と決めた場合には、誰を配属し、どの程度のリソースを割き、どのようなスキルセットを補うために外部リソースを活用するのかなど、細かいプロセスを明確に定義します。必要な予算や期間、達成指標(KPI)なども同時に設定し、状況に応じて修正を加えていきます。

5W1Hを使いこなすための実践ポイント

ポイント①:優先順位をつける

5W1Hは分析項目が多いため、全部をいきなり完璧に考えようとすると混乱することもあります。まずはボトルネックになっている箇所にフォーカスし、一番クリティカルな課題を中心に5W1Hを使い込むのも一つの手段です。

ポイント②:定期的に見直しを行う

経営環境は変化が早いため、半年後・1年後には計画の前提条件が変わっている場合も多々あります。5W1Hの要素を定期的にアップデートし、必要に応じて軌道修正を行いましょう。

ポイント③:チーム全員で意識する

5W1Hを経営者だけが把握していても、現場レベルで落とし込めなければ成果は出ません。会議やプロジェクトキックオフの際などに、5W1Hの要素を全員で確認する習慣をつけると、社内の認識統一が格段に進みます。

Q&A

Q1.プロジェクト管理ツールは必要ですか?

A.必須ではありませんが導入を検討する価値は高いです。5W1Hをベースにしてタスクやスケジュールを管理する際、Notion等のプロジェクト管理ツールを使うと視覚的に進捗を把握できます。特に複数人がかかわる場合には、プロジェクト管理ツールの導入をおすすめします。

Q2.従業員が少ない小規模企業でも活用できますか?

A.もちろん活用可能です。むしろ人員が限られる企業ほど、5W1Hを使うメリットは大きいです。論点の抜け漏れを防ぎ、必要なタスクを明確化できるため、限られたリソースの中で最大の成果を目指せます。

Q3.スピード重視の現場で5W1Hを使う時間がもったいない気がします。

A.5W1Hを事前に整理することで、結果的に意思決定や業務の効率化につながります。慌ただしい現場ほど、最初に5W1Hを整理し、論点をクリアにしておくことが遠回りのようで最短ルートとなるのです。

Q4.既存事業でも5W1Hは必要ですか?

A.はい、既存事業の改善やコスト削減を検討するときにも活用すべきです。特に「なぜ(Why)」を再度問い直すことで、無駄な習慣や慣習が見つかる場合もあります。定期的に既存事業に対して5W1Hを当てはめることで、ビジネスモデルの陳腐化を防げます。

Q5.5W1Hを社内に浸透させるにはどうすればいいですか?

A.社内研修や勉強会など、全員が5W1Hを意識して考えられる機会を作りましょう。特に「Why(なぜ)」の部分に共感が得られると、自然と社内風土として根付きやすくなります。また、会議やプロジェクトのたびに「5W1Hを整理してみよう」とリマインドすると、習慣として定着します。

まとめ

中小企業経営においては、限られたリソースの中でいかに素早く最大限の成果を生み出すかが常に課題です。そのために有効なのが、多角的な視点で問題を捉え、行動を具体化する「5W1H」というフレームワークです。

- Who(誰が):適切な人材・責任者の選定

- Why(なぜ):目的・意義の明確化

- What(何を):課題や目標の具体化

- When(いつ):期限とマイルストーン設定

- Where(どこで):展開エリアやチャネルの選択

- How(どのように):実行方法・リソース配分の策定

この6つの要素を徹底的に詰め、実行プロセスを明らかにすることで、経営判断がブレにくくなり、結果を出すスピードも上がります。さらに、5W1Hで整理された計画は社内外に共有しやすく、協力者を得やすいというメリットもあります。

私自身、20年以上にわたり数多くの中小企業の経営課題に取り組んできましたが、「シンプルなフレームワークを確実に使いこなせる組織」ほど、驚くような短期間で成果を出せています。

どうかあなたも、まずは小さなプロジェクトや日常業務の改善などから5W1Hを取り入れ、習慣として組織に根付かせてください。そうすれば、経営のスピードと精度が格段に上がり、次の成長ステージへと進む準備が整うでしょう。

本コラムが、皆さまの経営判断の一助となれば幸いです。引き続き、ぜひ5W1Hを実践しながら、自社の発展に役立ててみてください。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。

経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)