唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

会社組織を「一つの船」と見立てたとき、そこに乗る人々の背景や価値観の違いは、大海原を進むうえで強力な推進力にもなれば、航路を乱す要因にもなり得ます。特に中堅中小企業において、多様な原体験や価値観を持つ社員が増えつつある昨今、リーダーシップのあり方は大きく問われています。例えば、ある製造業の経営者は、経験豊富なベテラン社員と、デジタルネイティブの若手社員との間で起きる価値観の摩擦に頭を悩ませていました。ベテラン社員は「これまでのやり方」を尊重する一方、若手社員は「効率的なデジタル化」を進めたいと主張。その結果、意見が衝突し、組織内の空気は次第にぎくしゃくしていきました。

このような課題は、原体験が異なる人材が持つ「当たり前」の基準がズレることから生じます。このズレを無視すると、社員同士の信頼関係が損なわれ、業務効率や生産性の低下につながりかねません。

では、経営者はどのようにして多様な原体験を理解し、それを組織の力に変えることができるのでしょうか?まずは、多様性を受け入れる意義と、それが生むビジネスメリットについて考察していきましょう。

「異なる価値観」を理解する意義とビジネスメリット

組織を一つの方向にまとめていくためには、社員一人ひとりが持つ「異なる価値観」をどのように理解し、それをいかに組織の力に変えるかがカギとなります。このテーマは、特に中堅中小企業において重要です。なぜならば、限られた経営資源の中で、人材の多様性を活かすことが、組織の成長と競争力の向上に直結するからです。

なぜ「異なる価値観」の理解が必要なのか

社員一人ひとりが持つ価値観は、その人がこれまでに経験してきた「原体験」に基づいて形成されています。これらの価値観は、物事の捉え方や判断基準に大きな影響を与えます。

しかし、それが組織内で共有されていない場合、すれ違いや衝突が生じることがあります。例えば、ある社員が「短期的な成果」を重視している一方で、別の社員が「長期的な視野」で物事を捉えているとします。この二人が同じプロジェクトで協力する際、意見の食い違いが生まれやすいのは想像に難くありません。

このような場面で、価値観の違いを認識し、それをどう橋渡しするかが、リーダーの腕の見せどころです。

「異なる価値観」を活用することのメリット

- 新たなアイデアの創出

異なる価値観を持つ人材がチームにいると、それぞれが独自の視点で課題を捉えます。これにより、これまで見えなかった解決策や新しいアイデアが生まれやすくなります。 - チームの連携力向上

価値観の違いを超えてお互いを理解し合うことで、心理的安全性が高まり、チームとしての一体感が生まれます。信頼関係が深まると、コミュニケーションがスムーズになり、生産性の向上にもつながります。 - 競争力の向上

多様な価値観を受け入れる文化を持つ組織は、変化の激しい市場環境にも柔軟に対応できます。特に中小企業においては、外部環境への素早い適応力が、他社との差別化要因となります。

「異なる価値観」を受け入れることは、簡単ではありません。リーダー自身がまず自分の価値観や原体験を振り返り、それを組織全体にどう活かすかを考える必要があります。

次のセクションでは、リーダーが自らの価値観を見つめ直すことの重要性と、それが組織にどのような影響を与えるかを掘り下げます。

経営者自身が取り組むべき自己理解とメタ認知

多様な価値観を理解し、組織を一つにまとめるには、まず経営者自身が自分の価値観や原体験を深く理解する必要があります。自分の思考や判断基準がどのように形成されているかを振り返ることで、他者との違いをより的確に認識し、柔軟な対応が可能になります。

なぜ自己理解が重要なのか

経営者は日々、数多くの意思決定を行います。その際、判断基準となるのは、個人の価値観や信念です。しかし、自分の価値観が固定的であったり、無意識に偏りを持っていたりすると、社員との間で意見が衝突し、組織全体の一体感を損なう可能性があります。自己理解を深めることで、自分の考え方の癖を認識し、それを必要に応じて調整することができるようになります。

メタ認知の力を活用する

「メタ認知」とは、自分の思考や行動を客観的に捉える能力を指します。この能力が高まると、感情に左右されず、冷静に状況を判断できるようになります。例えば、社員との意見の違いに直面した際、すぐに否定するのではなく、「なぜこのような意見が出ているのか?」と背景を探る余裕が生まれます。

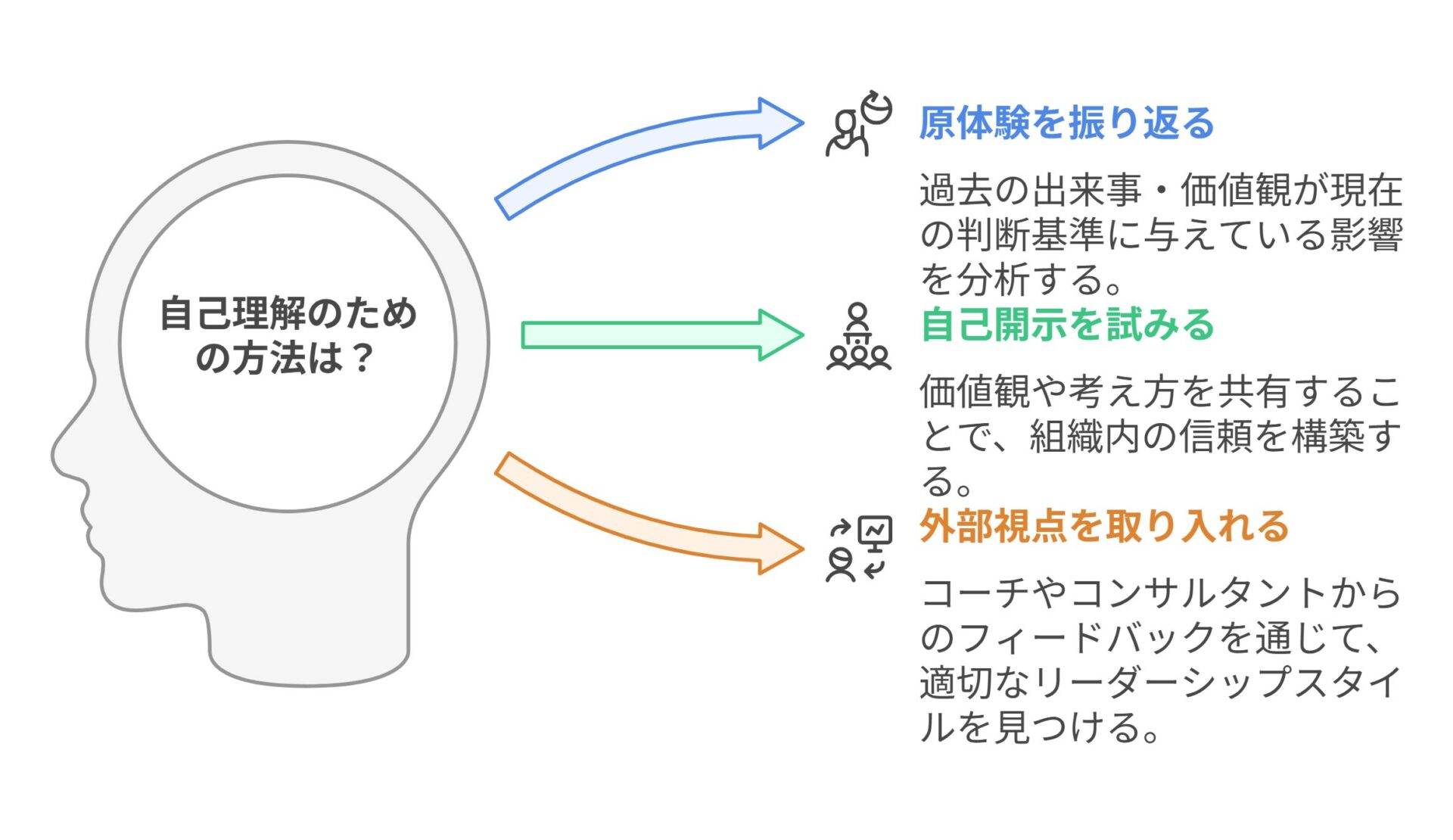

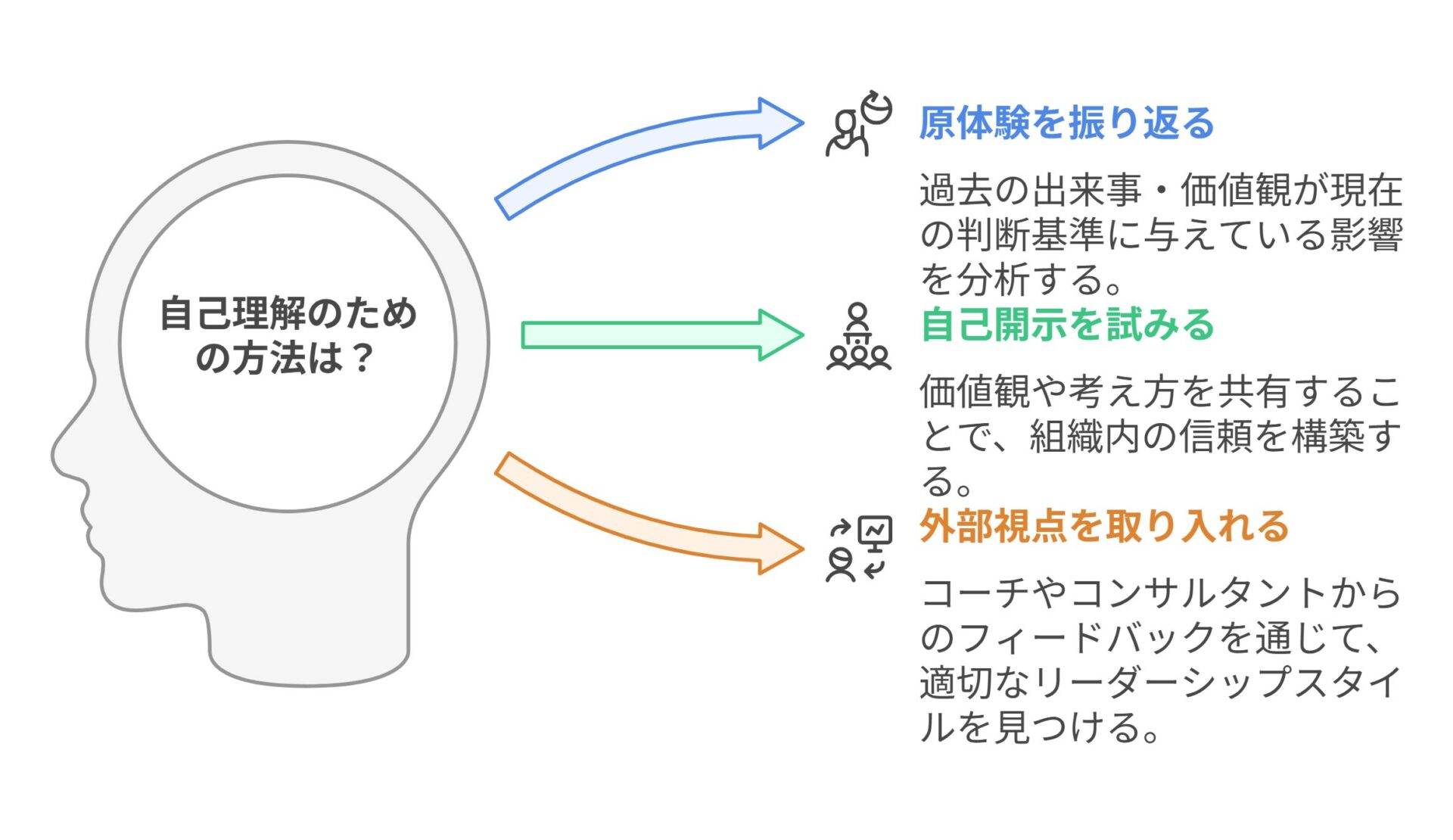

具体的な自己理解の方法

- 自分の原体験を振り返る

自分がこれまでに経験した重要な出来事や、それによって形成された価値観をリストアップしてみましょう。それが現在の判断基準にどのように影響を与えているかを分析します。 - 自己開示を試みる

経営者自身が自分の価値観や考え方を社員に伝えることで、社員も自分の意見を安心して共有できる環境を作ることができます。これが、組織内での信頼構築の第一歩となります。 - 外部視点を取り入れる

自己理解を深めるために、信頼できるコーチやコンサルタントからフィードバックを受けることも効果的です。当社では、経営者の思考や行動パターンを整理し、コーチングを通じてより適切なリーダーシップスタイルを見つけるためのサポートも行っています。

次のセクションでは、組織内の対話を通じて社員一人ひとりの価値観を可視化する方法について解説します。

対話の場を創出し「言葉にならない背景」を可視化する方法

異なる価値観を持つ社員同士が協力し合うためには、経営者が対話の場を積極的に創出し、その場を通じてお互いの考えや背景を可視化することが重要です。これは単なるミーティングではなく、深い信頼と理解を醸成するための「対話の場」として設計されるべきです。

対話の場を創る3つのステップは、次の通りです。

- テーマを明確にする

例えば、「このプロジェクトにおける目標をどう捉えているか」や「今の課題についてどう感じているか」といった具体的なテーマを設定します。これにより、社員は自分の考えを言葉にしやすくなります。 - 心理的安全性を確保する

経営者自身が最初に自分の意見を率直に共有し、オープンな雰囲気を作り出すことが重要です。社員が安心して意見を述べられる環境を整えることで、より深い対話が生まれます。 - 外部のファシリテーションを活用する

対話を進める中で、議論が行き詰まったり、特定の意見に偏りが出たりすることがあります。このような場合、コンサルタント等の外部のファシリテーターを活用することで、対話の質を高めてより中立的で建設的な議論を促すことが可能です。

対話を通じて社員一人ひとりの価値観や考えを理解すると、組織内の透明性が高まります。また、言葉にならない背景を共有することで、メンバー間の信頼が深まり、協力がスムーズに進むようになります。

次のセクションでは、「ビジョン共有」を物語として紡ぐ重要性について深掘りします。

ビジョン共有を「物語」として紡ぐ:存在意義の再発見

組織を成長させるためには、全員が共有する「ビジョン」が必要不可欠です。しかし、そのビジョンが単なる数値目標やスローガンにとどまっていては、社員の心を動かすことはできません。ビジョンは組織の「物語」として語られることで、初めて力を持ちます。

ビジョンを「物語」に変えるメリット

- 感情に訴えかける力

人は物語を通じて意味を感じ取ります。数字や指標だけでは見えづらい組織の存在意義が、物語を通して具体的に伝わると、社員のモチベーションが自然と高まります。 - 共通のゴールを明確化

ビジョンを物語として語ることで、社員一人ひとりが自分の役割を見つけやすくなります。全員が同じ方向を向くための羅針盤となるのです。

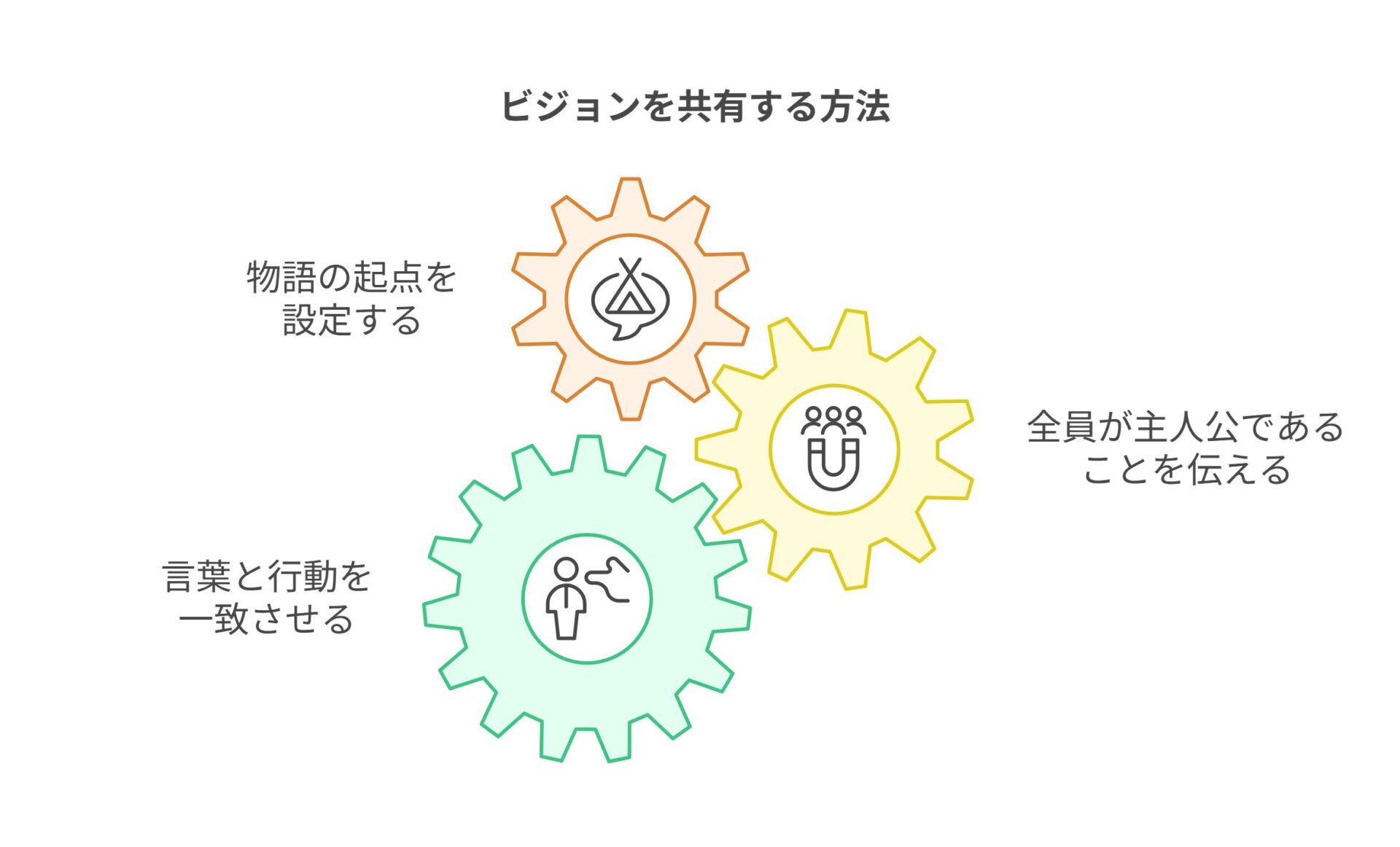

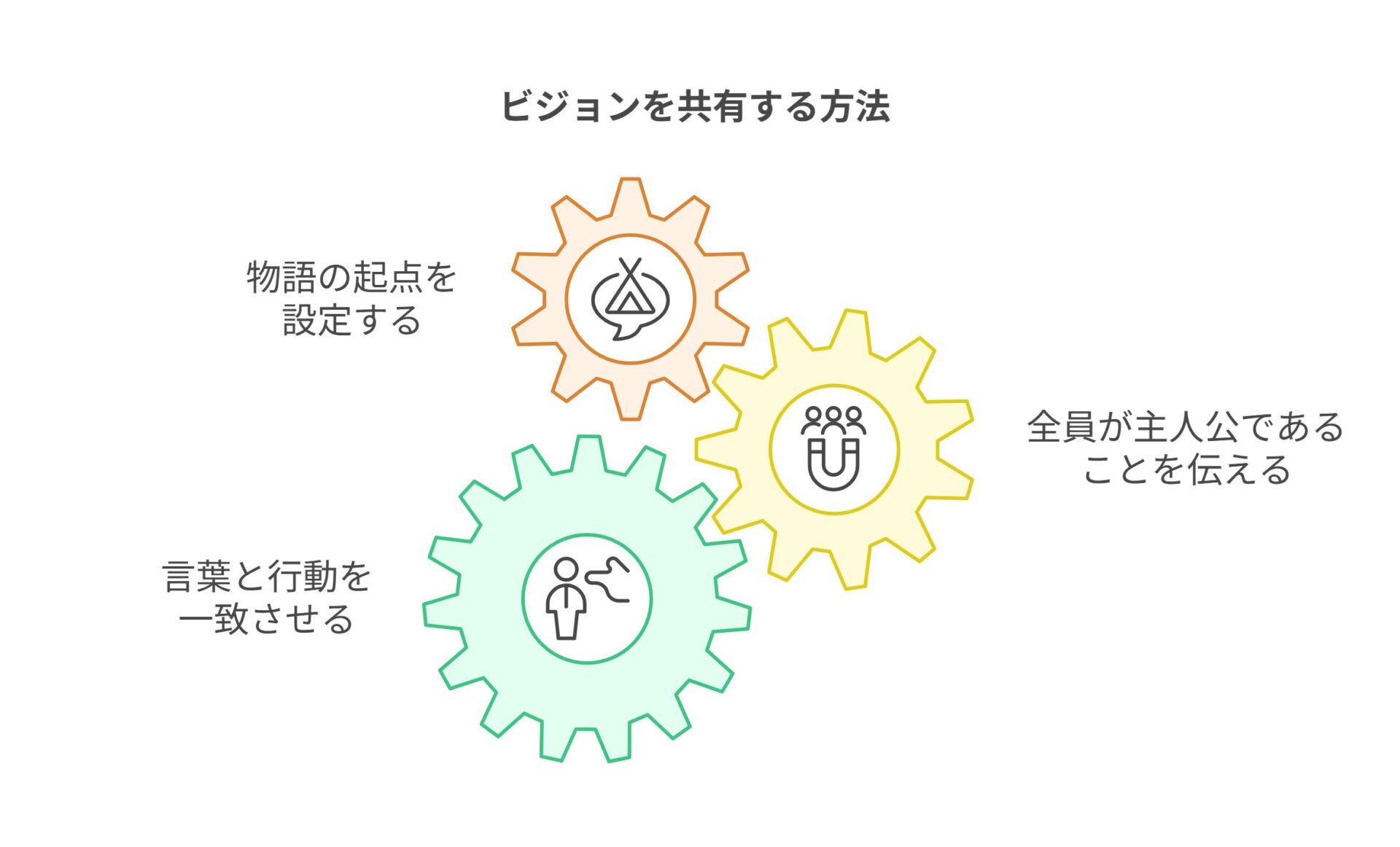

具体的なビジョン共有の方法

- 物語の起点を設定する

組織がこれまでに経験してきた困難や転機を振り返り、そこから得た教訓や未来への希望を基に物語を構築します。 - 全員が主人公であることを伝える

ビジョンはトップダウンで押し付けるのではなく、社員全員がその物語の一部であることを感じられるようにすることが重要です。 - 言葉と行動を一致させる

経営者がビジョンを語るだけでなく、日々の行動でそれを体現することで、物語が現実感を持ち、社員の信頼を得ることができます。

Q&A

Q1. 社員間の価値観の違いが衝突を生んでいます。どう解決すればいいですか?

A.社員間の価値観の違いは、多くの組織で見られる課題です。しかし、その違いを「障害」と捉えるのではなく、「多様性」として活かす視点が求められます。まず、経営者として価値観の違いを正面から理解し、共通点を見つけるための対話を促しましょう。たとえば、「このプロジェクトを成功させるために、お互いが持つ強みをどう活かせるか?」といった質問を投げかけることで、建設的な話し合いが進むことがあります。また、組織全体の目標を明確に設定することで、社員一人ひとりが「同じ船に乗っている」という感覚を持てるようになります。これが、個々の違いを超えた連携を生む鍵となります。

Q2. ビジョンを物語として伝えるのは難しそうです。どう始めればいいですか?

A.ビジョンを物語化するポイントは、これまでの組織の歩みを丁寧に振り返ることです。まずは、創業時のエピソードや、これまでに直面した大きな挑戦を思い出してください。これらの出来事が、組織のアイデンティティを形作る要素となります。そして、それらをベースに未来の展望を描きましょう。

例えば、「過去に経験した困難を乗り越えた経験をどう未来につなげるか」といった問いを中心に対話を進めると、社員にも共感されやすいビジョンが形になります。

Q3. 外部ファシリテーターは本当に必要ですか?

A.経営者ご自身が議論をリードする場合、意図せず偏りが生じることがあります。外部ファシリテーターを活用することで、中立的な視点から議論を整理し、全員が自由に意見を出しやすい環境が整います。これは特に、社内で対話が停滞している場合や、深い課題解決が求められる局面で役立ちます。ただし、外部支援を受けるタイミングは慎重に見極めるべきです。初期の段階では、まず社内で小さな対話の場を試みることから始めるとよいでしょう。

Q4. 中小企業の限られたリソースでこれを実現する方法はありますか?

A.すべてを一度に完璧に行おうとすると負担が大きくなります。小さなステップから始め、焦らず進めることがポイントです。たとえば、社員数名で始める意見交換会や、短い対話セッションを設けることから試してみてください。これにより、組織全体への展開がスムーズに進む可能性があります。

まとめ

異なる価値観や原体験を持つ社員が集う組織では、その多様性を調和の力に変えることが、経営者にとって最も重要な役割の一つとなります。

本記事で取り上げた通り、まずは自分自身の価値観や原体験を深く見つめ直すことが、他者との違いを理解し、橋渡しを行う第一歩です。経営者が自らの内面を振り返り、チームとの対話を積極的に行うことで、信頼関係が深まり、組織全体が心理的安全性の高い状態を実現します。

さらに、組織の目指すビジョンを単なる数字や目標ではなく、物語として共有することが、社員一人ひとりの心を動かし、全員が同じ方向に進む力となります。物語は、組織がこれまで直面してきた困難や成功体験を土台に構築し、そこに未来への希望を重ねることで、社員が「自分もその物語の一部である」と感じられるものになります。こうしたアプローチは、組織内の一体感を生むだけでなく、外部から見ても魅力的な企業文化を形成する礎ともなるでしょう。

これらの取り組みを支えるために、適切な対話の設計やファシリテーション、経営者自身の自己理解を深める機会が重要になります。

唐澤経営コンサルティング事務所では、こうした課題に取り組む経営者を支援し、組織の多様性を強みへと変える実践的なサポートを行っています。具体的には、社員間の価値観の違いを埋める対話の場づくりや、未来志向のビジョン共有の支援、さらにはリーダーシップをさらに強化するためのプログラムなどを提供しています。これらの支援を通じて、経営者が持つ課題に寄り添い、持続可能な成長を後押しします。れからの中小企業経営における最強の武器になるはずです。長期的に見れば、顧客満足度・社員満足度・企業の収益性のすべてが高まっていくことでしょう。

経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)