唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「社員同士が遠慮なく意見を言える雰囲気をつくろう」とか「心理的安全性を高めよう」といった言葉を最近よく耳にするようになりました。しかし、それを実践しようとしても「そんなの甘やかしでは?」「厳しさも必要じゃないの?」という声が出てくることが少なくありません。実際に、私が中堅中小企業の経営者や管理職の方とお話しすると、「本当に心理的安全性は必要なのか?」という懐疑的な反応をされるケースをしばしば見かけます。

経営コンサルタントとして現場支援してきた私の経験から言えることは、「心理的安全性」と「甘やかし」はまったく別物だということです。むしろ、心理的安全性を勘違いしてしまうと組織が崩れ、成果も落ちてしまいます。「心理的安全性」を正しく理解し、うまく活用することで、組織力・収益力ともに一段高いレベルへ引き上げることが可能になります。

本コラムでは、まず心理的安全性の正しい理解と重要性、そして勘違いされがちな「甘やかし」との違いを解説します。加えて、「では具体的にどのように導入すればいいのか?」という実践的なポイントもお伝えします。心理的安全性に関する海外や国内の調査データを引用しながら、組織を強くするヒントをしっかりとお伝えしますので、ぜひ最後までお付き合いください。

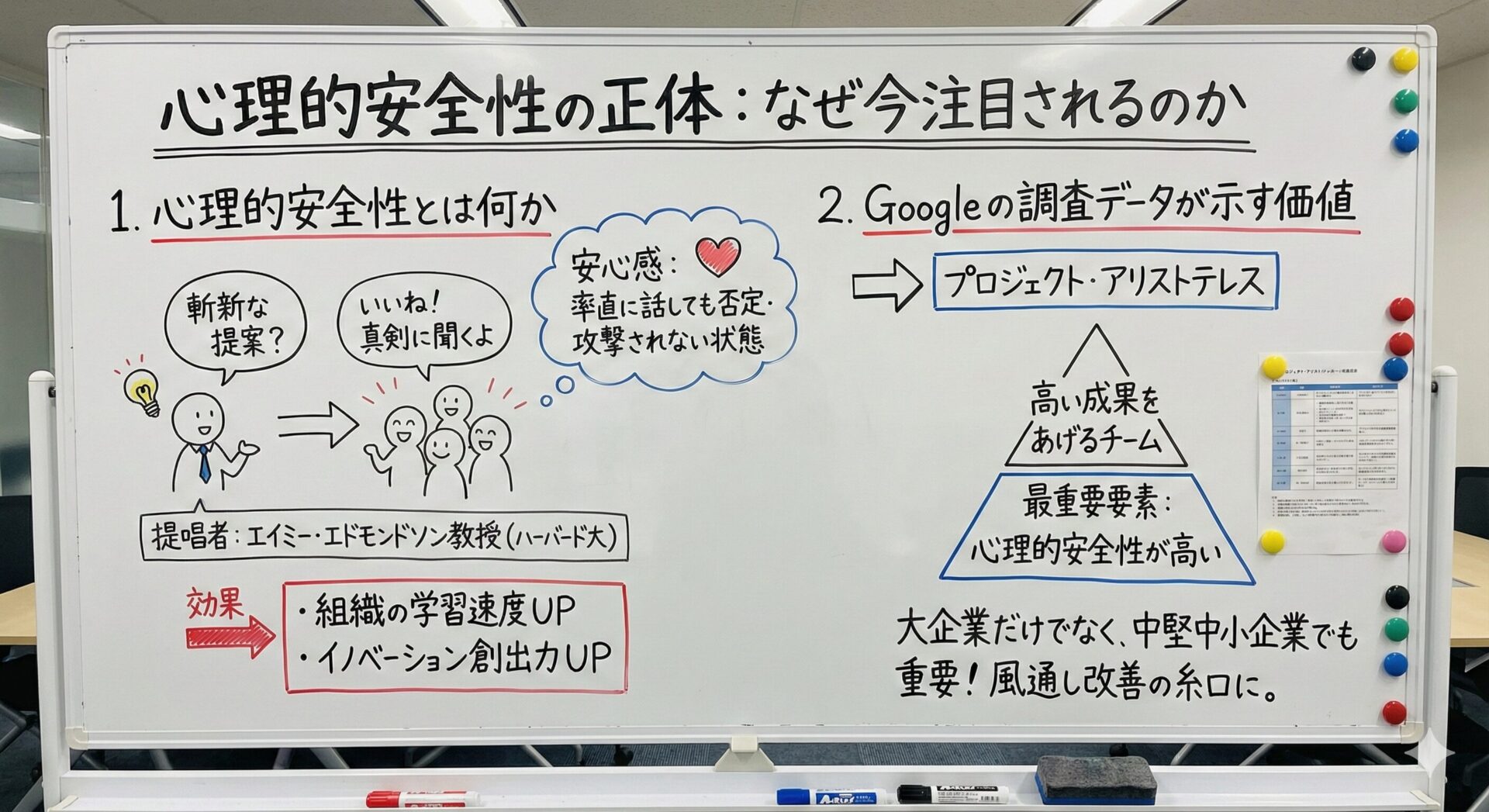

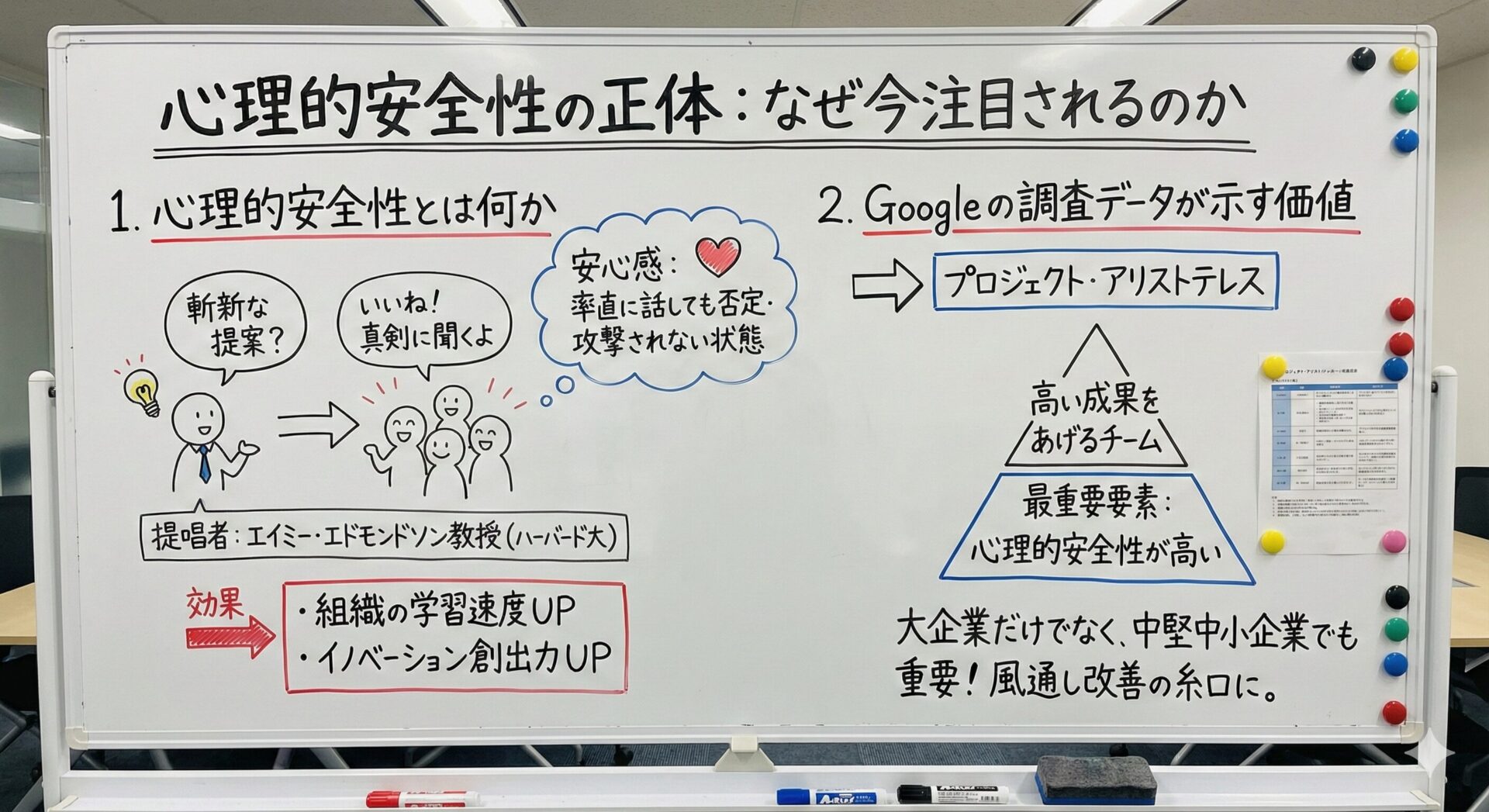

心理的安全性の正体:なぜ今注目されるのか

心理的安全性とは何か

心理的安全性という言葉は、ハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授が提唱した概念として知られています。これは、「チーム内で自分の意見やアイデアを率直に話しても、否定や攻撃をされない」と感じられる状態を指します。例えば、会議やミーティングの場で、「これはどうだろう?」と斬新な提案をしても、誰もバカにせずに真剣に耳を傾けてくれる——そんな安心感がある状態が心理的安全性です。

企業の管理職やリーダーが、この心理的安全性を意識的につくっていくことで、メンバーはより率直に意見を言いやすくなります。それは結果として「組織の学習速度」や「イノベーションの創出力」に大きな影響をもたらすということが、さまざまな調査で示唆されています。

Googleの調査データが示す心理的安全性の価値

心理的安全性が注目されるようになった大きなきっかけの一つが、Googleが社内で実施した「プロジェクト・アリストテレス(Project Aristotle)」という調査です。これは、「高い成果をあげるチームに共通する要素は何か?」を探ったプロジェクトで、トップチームの特徴として“心理的安全性が高い”ことが最重要要素の一つとして指摘されました。

この調査結果が広く報じられたことで、「心理的安全性」を組織開発・人材マネジメントの重要テーマとして取り上げる企業が一気に増えました。もっとも、これはGoogleのような大企業に限った話ではありません。私が支援してきた中堅中小企業でも、少人数だからこそ風通しが悪くなっているケースや、トップと現場の温度差が大きいケースはよくあり、そこを改善する糸口として「心理的安全性」の概念は十分に活用できるものであると考えています。

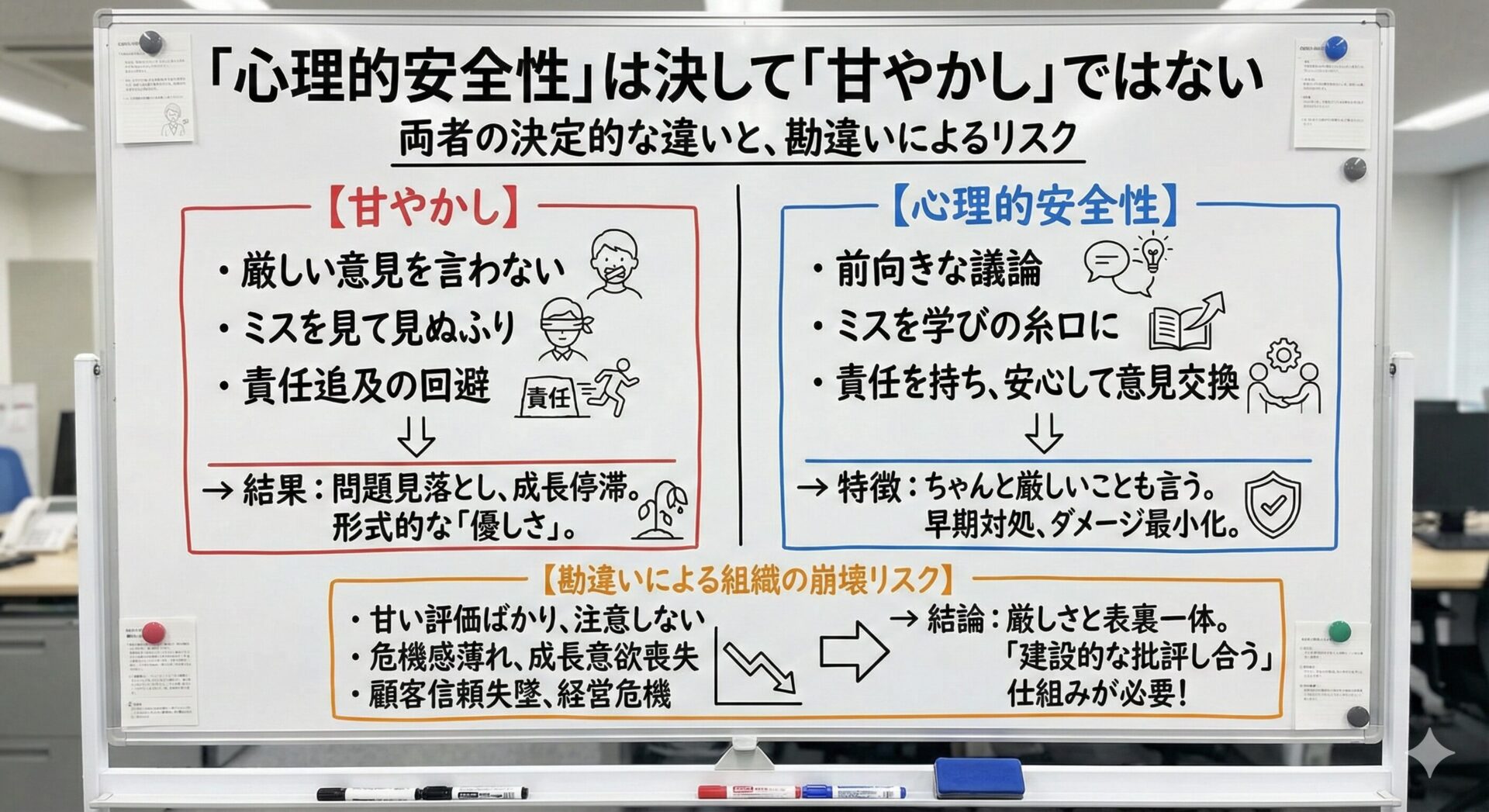

心理的安全性は決して「甘やかし」ではない

甘やかしと心理的安全性の違い

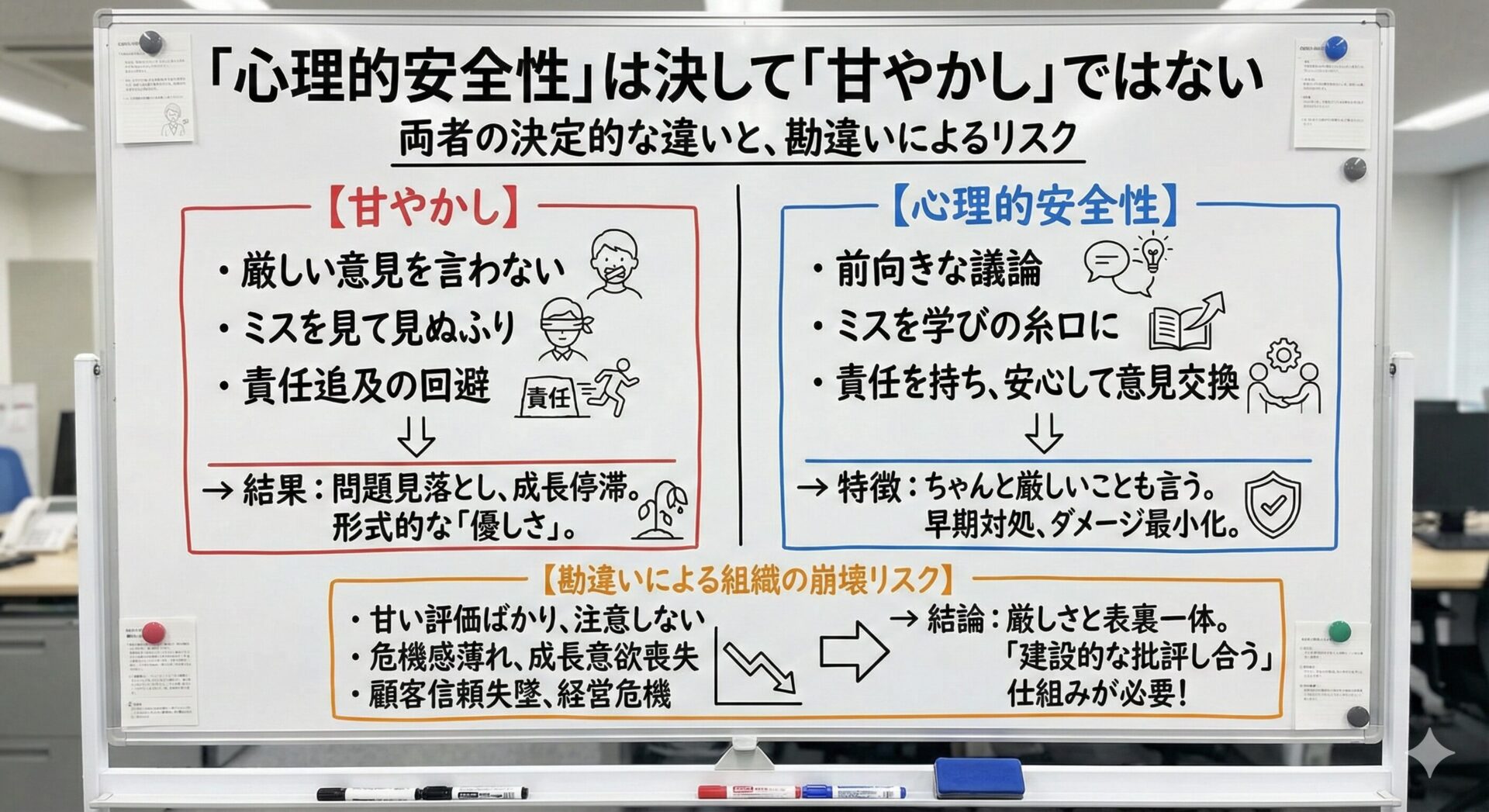

心理的安全性と甘やかしは、一見「優しい雰囲気をつくる」という点で似ているように思われます。しかし、両者には決定的な違いがあります。

- 甘やかし

- 「厳しい意見を言わない」「相手のミスを見て見ぬふりをする」といった形で、責任追及を回避することが多い

- 結果として、問題を見落としがちになり、組織としての成長が停滞する

- 形式的な「優しさ」であり、長期的に見ると社員一人ひとりの成長機会を奪う

- 心理的安全性

- 「どうすればよりよい結果になるか」「次はどう改善できるか」を前向きに議論できる環境

- ミスや失敗を責め合うのではなく、問題解決の糸口として互いに学び合う

- メンバーそれぞれが責任を負いながらも、安心して意見を交わし、ときに挑戦的な提案ができる

こうして比べると、心理的安全性のある組織ではむしろ「ちゃんと厳しいことも言う」点が特徴です。ミスを責めるのではなく、失敗をいち早く共有し、「どうすれば同じ失敗を繰り返さないか」を一緒に考えます。これができるようになると、たとえ問題や失敗が起きても早期にチームで対処できるため、結果としてダメージを最小化できます。

勘違いによる組織の崩壊リスク

「心理的安全性を高めよう」と取り組んだ結果、社員がミスをしても一切注意しない、甘い評価ばかりを与える、といった「甘やかし」に近い雰囲気になってしまい、かえって業績を落としてしまったケースを過去に見たことがあります。

確かに意見は言いやすくなるかもしれません。しかし、「誰も責任を負わずに取り組みが甘くなる」「問題が発生してもなあなあで済ませる」、こういった組織になってしまうと、社員は「どうせ怒られないし」と危機感が薄れ、成長への意欲を失っていきます。最終的に顧客からの信頼を失ってしまい、経営が傾いてしまうことも十分にあり得るでしょう。

このような事態を招かないためには、「心理的安全性は厳しさと表裏一体」であることを理解する必要があります。つまり、「甘やかし」ではなく、「相手の意見を尊重しながらも、建設的に批評し合う」仕組みを明確にもつことが重要となるのです。

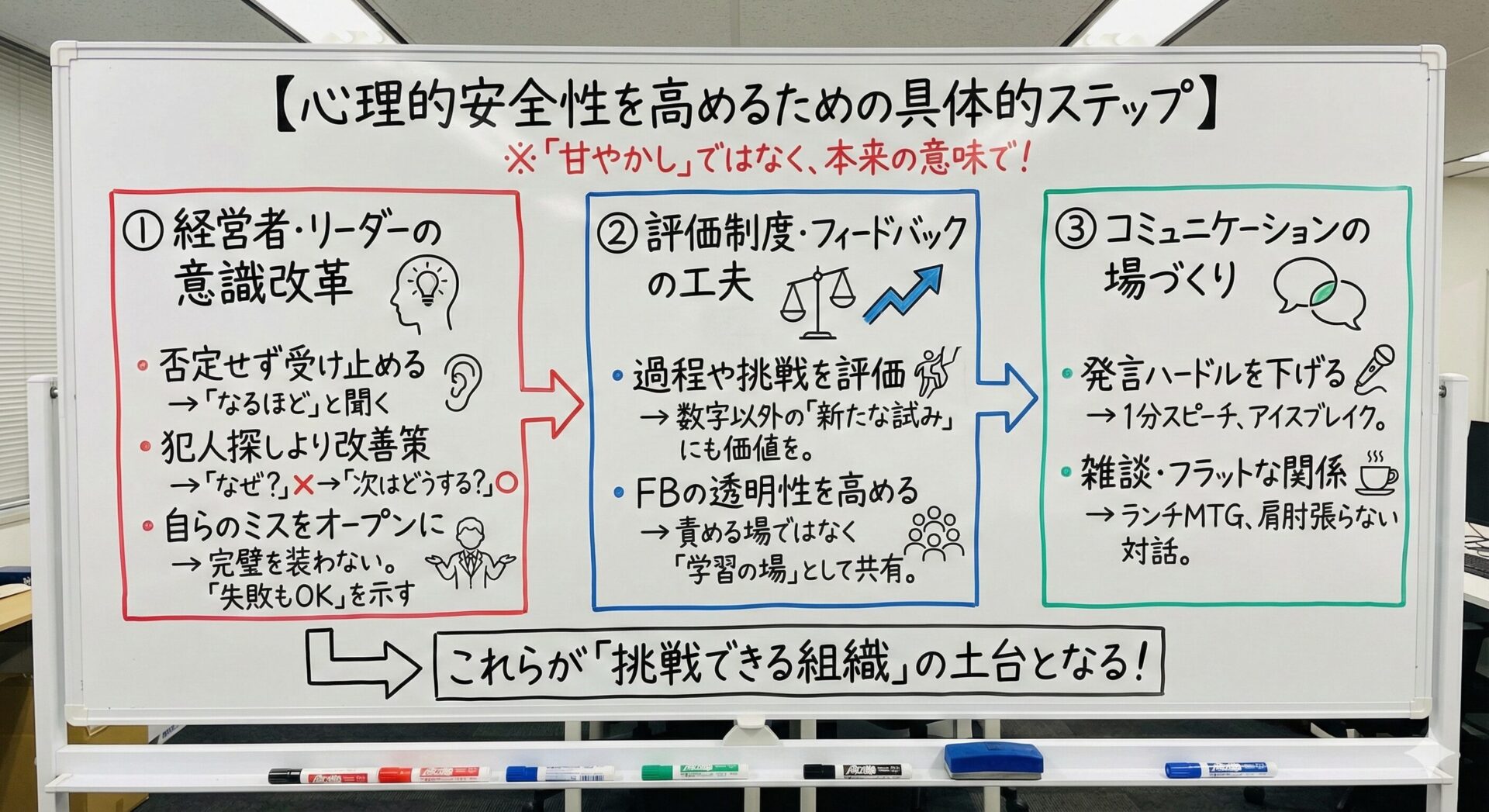

心理的安全性を高めるための具体的ステップ

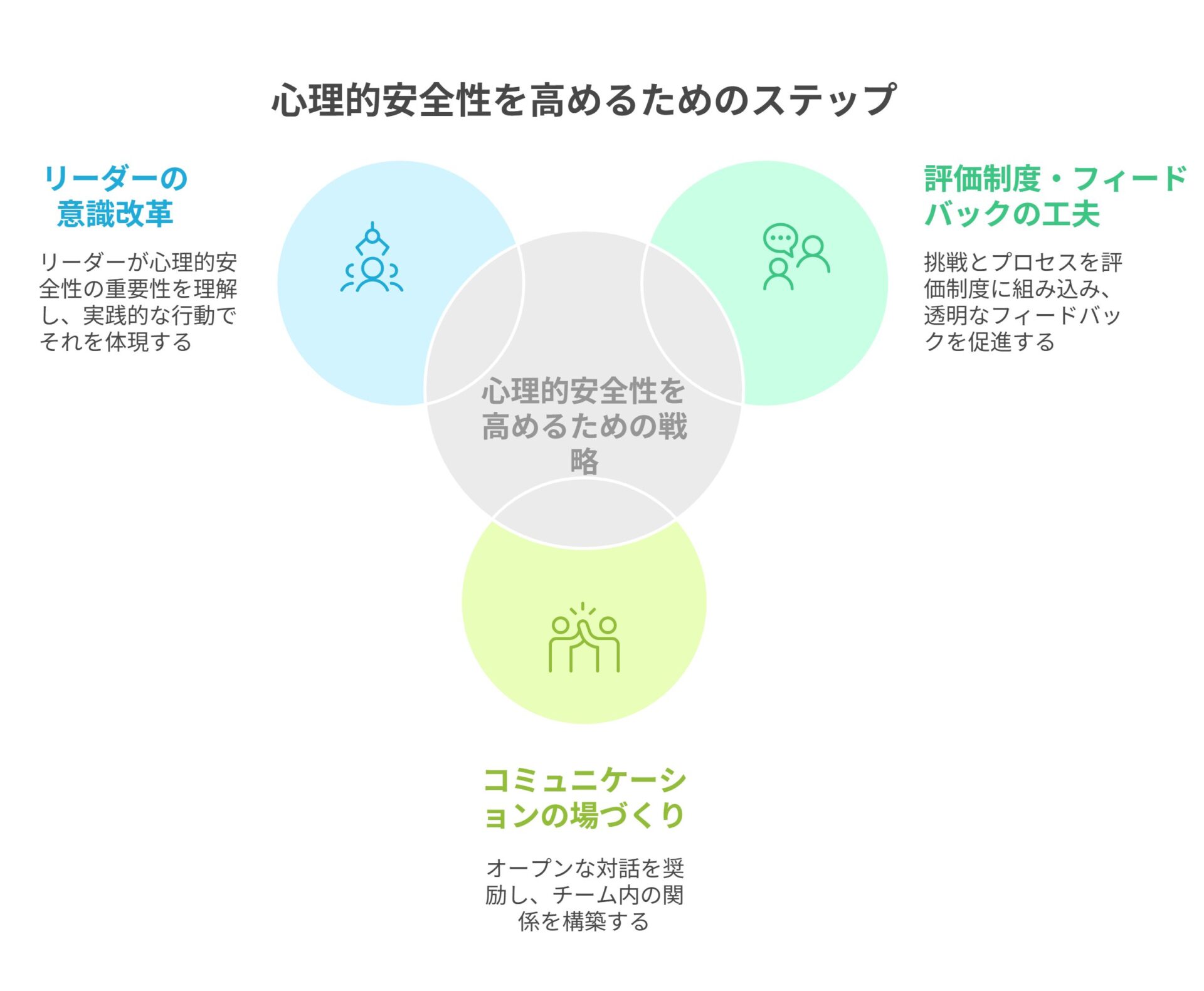

では、実際にどのようにすれば「甘やかし」ではなく、本来の意味での「心理的安全性」を高めることができるのでしょうか?ここでは、中堅中小企業の現場で効果のあった実践的なステップをご紹介します。

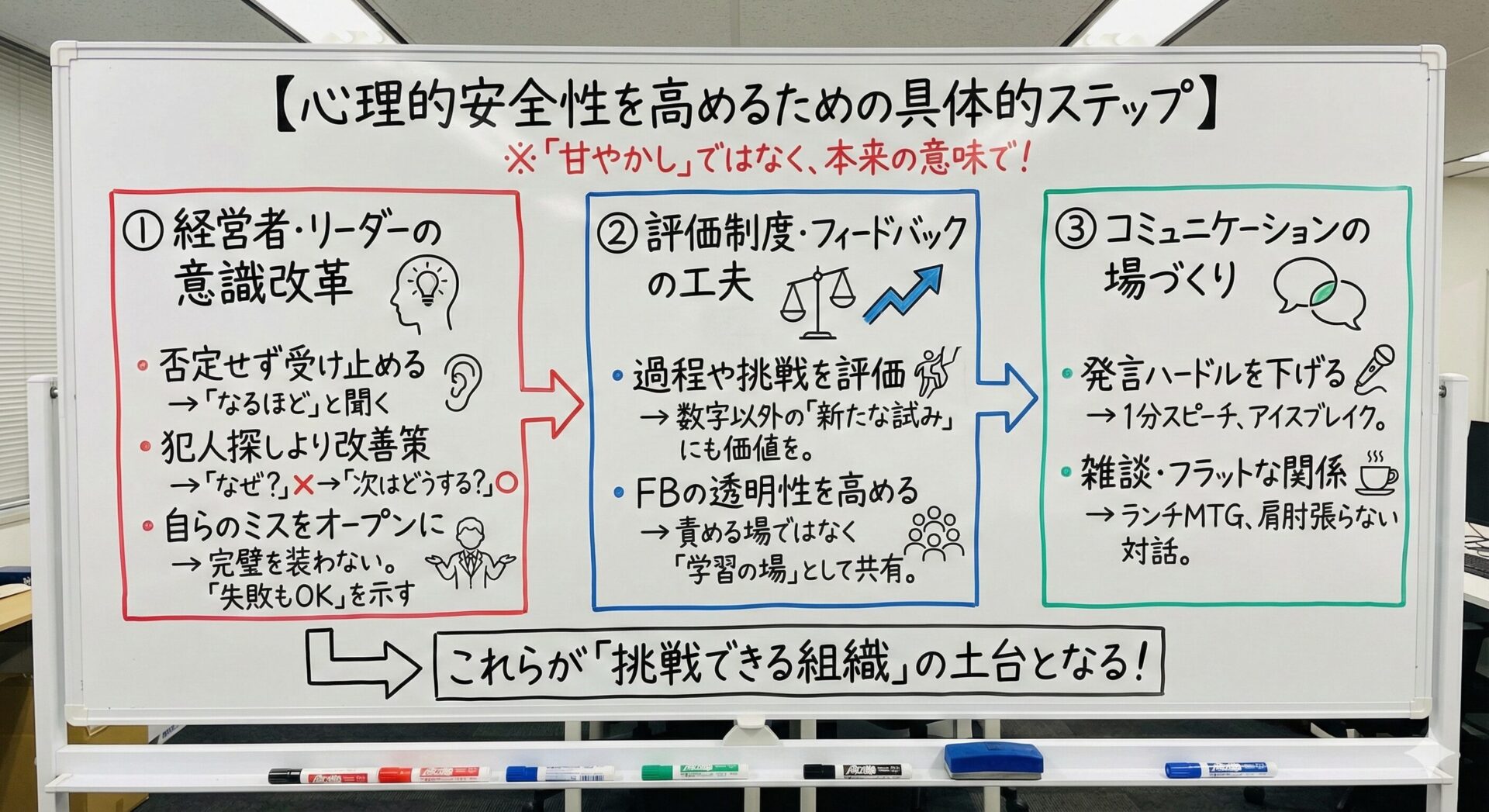

経営者・リーダーの意識改革

最も重要なのは、経営者やリーダー自身が心理的安全性の意義を正しく理解することです。リーダーが社員の挑戦や意見を否定する態度をとっている限り、心理的安全性が高まることはありません。具体的には、以下のような行動を意識することが大切です。

- 否定する前にまずは受け止める

どんな意見・アイデアでも一度「なるほど」と受け止め、内容を深堀りしてみる。 - 失敗を責めずに、次の改善策を問う

「なぜこうなった?」という犯人探しよりも「どうすれば次に活かせる?」と発想を切り替える。 - 自分もミスをオープンにする

リーダーが完璧を装うと、部下は失敗を隠すようになる。リーダー自身が自分の失敗を率直に話すことで、「正直に話しても大丈夫」とメンバーが理解する。

※ミスをオープンにするためには、そもそも「完璧な人間などこの世に存在しない」という至極当たり前のことを受け入れるところから始めるべきでしょう。社員みんながそのことをわかっている中で、完璧を装うことは極めてナンセンスです。本件については、noteの記事として書いていますので、もしよろしければお読みください。

評価制度・フィードバックの工夫

心理的安全性を組織文化として根づかせるには、評価やフィードバックの仕組みを見直すことが効果的です。

- 結果だけでなく過程や挑戦を評価する

中堅中小企業の場合、とかく「売上」「受注件数」といった目に見えるわかりやすい数字だけで評価しがちです。しかし、もし新しい製品開発や未知の営業手法にチャレンジした末の失敗であるならば、挑戦自体に大きな意味があります。「新たな挑戦をどう評価するか」をしっかり検討して制度を見直すことで、社員は安心して新しいことに挑めるようになります。 - フィードバックの透明性を高める

何らかのミスがあった際に、指摘内容を個別の場だけで終わらせず、必要に応じてチーム全体で共有し、「再発防止策」をみんなで考える場をつくる。これは責める場ではなく、学習の場であることを周知します。

コミュニケーションの場づくり

日常のコミュニケーションが硬直化すると、心理的安全性はすぐに失われます。定期的に以下のような場を設けると効果的です。

- 朝会や定例会議で「発言のハードル」を下げる

例えば、全員に「1分スピーチ」をお願いする、アイスブレイクとして「最近の成功体験or失敗体験」を共有するなど、小さなことから始める。 - 雑談やフラットな関係づくりを推奨する

リーダーや経営陣と部下が、お互いを知る機会(ランチミーティングなど)を設けて、肩肘張らずにコミュニケーションを図る。

なぜ心理的安全性が業績向上につながるのか

心理的安全性を高めることは、単に雰囲気をよくするだけではなく、業績向上にも大きく寄与します。その理由は主に以下の三つです。

- イノベーションが生まれやすくなる

誰しもが「こんなアイデアどうでしょう?」と言えるため、従来型のやり方では思いつかないような発想や新しい方法論が生まれやすくなります。 - 問題やリスクの早期発見が可能になる

ミスや不具合、顧客からのクレーム等があった際に隠し立てされにくくなり、経営陣や上司へ迅速に報告されるため、早めの対策が打てます。 - 社員のモチベーション・エンゲージメント向上

意見が尊重され、主体性が認められると「自分も会社を支えている」「もっと貢献したい」という気持ちが湧き、実際に成果へ結びつきます。

Gallup(https://www.gallup.com)の調査でも、従業員エンゲージメントが高い組織ほど生産性や利益率、顧客満足度が高い傾向があると報告されています。心理的安全性は、このエンゲージメントを高める一因となり得ます。

Q&A

Q1. 心理的安全性を高めると、社員が言いたい放題になり、収拾がつかなくならないですか?

A. ルールや方向性が曖昧なまま「自由に話していいよ」と促すと、確かに収拾がつかなくなる可能性があります。そこで重要なのが「目的(ゴール)の共有」と「建設的な議論のルール化」です。たとえば、ミーティングの冒頭に「今日のテーマは新商品開発のアイデアを出すこと。建設的な批評はOKだが、人格否定はNG」など、ルールとゴールを明確化すると、ただ言いたい放題になるのではなく、建設的なアイデアが出てきやすくなります。

Q2. 厳しい指摘や叱責はしないほうがよいのですか?

A. 厳しい指摘や叱責自体が問題ではありません。人格攻撃や感情的な否定が問題です。指摘が厳しくても、「どうしてこれが起きた?」「再発防止のために何が必要?」と建設的な問いかけになっていれば、心理的安全性を損なわずに改善へ結びつけることができます。逆に叱責せずに曖昧に流してしまう方が、甘やかしにつながる恐れがあり、結果的に組織を弱めてしまいます。

Q3. 今さら導入しても遅くないですか? 長年の風土を変えるのは困難では?

A. 確かに、社風や組織文化を変えるには時間がかかります。ですが、「心理的安全性を意識したコミュニケーションを始める」という第一歩は今日からでも可能です。特に経営者やリーダーが自ら率先して意識と行動を変えることで、組織風土は徐々に変わりはじめます。たとえば、ミーティングで社員の発言を否定せずに深堀りする姿勢を見せる、部下の失敗をチームで学べる機会に変えるなど、小さな変化を積み重ねるうちに雰囲気は変わっていきます。

Q4. 具体的な導入方法が知りたいです。どんな制度や研修が効果的ですか?

A. 大きく分けると「研修やワークショップ」と「組織システム(評価制度など)の見直し」が効果的です。心理的安全性の理論や実践を学ぶ研修を定期的に開催し、具体的なコミュニケーション手法を練習するのもよいでしょう。同時に、評価制度を「結果だけでなく過程を評価する」仕組みに見直すことで、社員が失敗を恐れずに挑戦しやすくなります。また、ミーティング構造を変え、発言の機会を均等にする工夫(ラウンドテーブル形式にする等)も有効です。

Q5. 小規模な会社でも本当に意味があるのでしょうか?

A. むしろ小規模・中規模の組織ほど風通しの悪さが直接経営に響いてしまいがちです。少人数だと、誰か一人が意見を言いづらいだけでアイデアが埋もれてしまう可能性がありますし、トップの影響が強すぎて社員が萎縮するケースもあります。心理的安全性の取り組みは大企業だけの話ではなく、中堅中小企業だからこそ効果が実感しやすいと言えます。

まとめ

心理的安全性は決して甘やかしではありません。むしろ、「言いたいことを言える代わりに、ちゃんと責任も果たす」「失敗は問題ではなく、学習の機会にする」といった厳しさとのバランスこそが重要です。組織の中におけるお互いへのリスペクトや建設的な対話が生まれれば、業績にも好影響が出ます。

特に中堅中小企業においては、リーダーと現場の距離が近いため、心理的安全性づくりの取り組みがすぐに組織全体へ波及しやすいのが大きな強みです。最初は小さな試みからでも構いません。例えば、朝会でのアイスブレイクや、経営者が自らの失敗や課題をオープンに共有する、といった行動だけでも、社員の意識は大きく変わっていきます。

中堅中小企業の現場を見てきた私が確信しているのは、「心理的安全性の理解と実践が、組織の成長を加速させる1つのドライバーになる」ということです。是非、あなたの会社でも、改めて「心理的安全性は甘やかしではない」ことを念頭に置きつつ、具体的な行動を少しずつ積み重ねてみてください。必ずや組織がイキイキと変わり、成果がついてくるはずです。 経営者や管理職であるあなたが、自社の強みをさらに伸ばし、社員たちが「挑戦する喜び」を感じられるような環境を築いていけることを願っています。

なお、心理的安全性については以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

唐澤経営コンサルティング事務所では、こうした課題に取り組む経営者を支援し、組織の多様性を強みへと変える実践的なサポートを行っています。具体的には、社員間の価値観の違いを埋める対話の場づくりや、未来志向のビジョン共有の支援、さらにはリーダーシップをさらに強化するためのプログラムなどを提供しています。これらの支援を通じて、経営者が持つ課題に寄り添い、持続可能な成長を後押しします。れからの中小企業経営における最強の武器になるはずです。長期的に見れば、顧客満足度・社員満足度・企業の収益性のすべてが高まっていくことでしょう。

経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)