唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

企業の成長を支える上で欠かせないのが社員のモチベーション向上です。中堅中小企業でも「社員のやる気を高めたい」「離職率を下げたい」といった目的で、表彰制度やインセンティブ制度を導入するケースは多いでしょう。しかし、ある程度うまくいっているように見える表彰制度が、かえって社内のモチベーションを下げてしまうことがあります。「頑張った人を表彰しているのに、なぜやる気が下がってしまうのか?」――多くの経営者や管理職が抱く素朴な疑問です。

本コラムでは、私のコンサルタントとしての経験から見えてきた「表彰制度の落とし穴」と、その原因・背景にある制度設計上の盲点を掘り下げます。さらに、それを踏まえた改善策のヒントも提示します。読者である中堅中小企業の経営者・役員・管理職の方々が、社内のモチベーションを着実に高められるよう、実践的に役立つ情報をわかりやすくお伝えします。

表彰制度はなぜ導入されるのか?

表彰制度を導入する目的は、多くの企業において以下のようなものが挙げられます。

- 社員のモチベーションや士気の向上

「社内で頑張っている人を正当に評価し、みんなの手本にしてもらう」ことを狙います。 - 行動指針の明確化

「どのような行動や成果が評価されるのか」を具体的に示すことで、社員の行動を企業の目標に合致させやすくします。 - 企業文化の醸成

「成果・努力を認める文化」を社内に根付かせ、組織全体をより前向きな雰囲気にしようとするものです。

実際、外部の調査でも「会社からの評価が適切な形で与えられること」は、社員のエンゲージメント(仕事への熱意や愛着心)を高める要因とされています。例えば、Gallup社の調査では、「自分の仕事が評価され、承認されている」と感じる社員ほど、生産性や離職率などあらゆる面で好影響が出ている、という結果が報告されています。このような調査結果もあり、特に近年は「表彰制度を軸にした人事制度」を大手企業のみならず、中堅中小企業も取り入れる動きが広がっています。

表彰制度でモチベーションが下がるケースとは?

しかし、本来の表彰制度は「社員のモチベーションを上げるため」のものであるはずなのですが、実際には逆にモチベーションを下げてしまうことがあります。具体的には、次のようなケースが典型例です。

- 表彰される社員が「いつも同じメンバー」になってしまう

特定の社員だけが毎回表彰されると、「どうせあの人たちばかりが選ばれる」という諦めが広がり、頑張ろうという意欲を失わせる可能性があります。 - 表彰基準が曖昧で、公平性を感じられない

「なぜその人が選ばれたのかわからない」「自分との違いが納得できない」という不満が生まれると、評価システムそのものに疑問が向けられ、社員のやる気が大きく損なわれます。 - 表彰された社員と、それ以外の社員との間に溝ができる

表彰を受けた社員が「表彰組」として周囲に見られ、表彰されなかった社員が疎外感を抱くことがあります。さらに「表彰を狙って目立つ行動を取る人」や、「自分の手柄にしたい人」が増え、社内がギスギスすることもあります。 - 表彰後のフォローや評価が不十分

「表彰されたあとは放置」「次の活躍の場が用意されない」「単発のイベントで終わる」など、受賞者自身もモチベーションを維持できず、周囲からも「結局イベント的にやっただけか」と見られてしまうケースがあります。

これらは表彰制度の運営上よくある問題ですが、原因を深堀りしてみると、制度設計の初期段階で見落としがちないくつかのポイントが浮かび上がってきます。

制度設計の盲点

盲点①:「受賞した人」と「受賞しなかった人」双方の心理的影響を想定していない

表彰制度は「素晴らしい成果を出した人を褒める」というポジティブな目的でスタートします。そのため、組織に好影響しか与えないように思われがちです。しかし、「表彰された人」と「表彰されなかった人」を会社として区分する活動である以上、両者に一定の影響が及びます。そして、残念ながら「表彰されなかった多数」にマイナス要素が波及することもあるのです。

- 受賞者側のリスク

表彰された社員に対する周囲の見方が変わり、嫉妬や逆風が生まれる可能性があります。また、受賞者自身が「もう十分評価された」と考えて、さらなる成長への意欲を失ってしまう場合もあります。 - 非受賞者側のリスク

「どうせ自分は選ばれない」「周囲が頑張っているほど自分には実力がない」という心理的な疎外感が生じ、士気が下がってしまいます。ときに「自分たちに光が当たらないなら、努力しても意味がない」と諦めムードが漂うこともあります。

盲点②:表彰基準が固定的で、柔軟性に乏しい

「営業目標を○○%達成した人を表彰」「作業効率が最も高い人を表彰」など、成果指標が明確に定義されているのは一見良いことのように思えます。しかし、業種や部署が異なる社員同士を一律の指標で比較してしまうと、不公平感や現場の実態に合わない評価が生まれやすくなります。

さらに、同じ基準で長期間運用し続けると、いつも同じ部署・同じ人が表彰されがちになります。「自分たちは評価される土俵にすら上がっていない」という社員が増えると、組織全体の活力を損なう原因になってしまいます。

盲点③:「結果のみ」を重視しすぎている

結果が素晴らしい人だけを表彰する方法は、一見すると合理的です。しかし、結果を出すまでの「プロセス」や「組織に及ぼしたポジティブな影響」等を考慮しないと、以下のような弊害が生まれます。

- 社内の協力体制を軽視して、自分の成果ばかりに目が行く。

- 短期的な成果追求に走り、長期的な組織成長に繋がるチャレンジを軽んじる。

- 社内の風通しが悪くなり、情報共有やナレッジの共有が進まない。

こうなると、長期的には企業の競争力を落とすリスクが高まります。

盲点④:表彰の目的・意義が社内に十分に浸透していない

「なぜ表彰制度を実施しているのか?」という問いに対して、経営者や幹部がしっかりと理解していても、現場の社員には全く理解されていないというケースがあります。表彰の目的・意義が周知されず、社員が「とりあえず会社がやっているから」という状態になると、結果的にイベント感だけが残ってしまいます。その結果、モチベーション向上どころか、制度そのものに冷めた目が向けられる可能性があります。

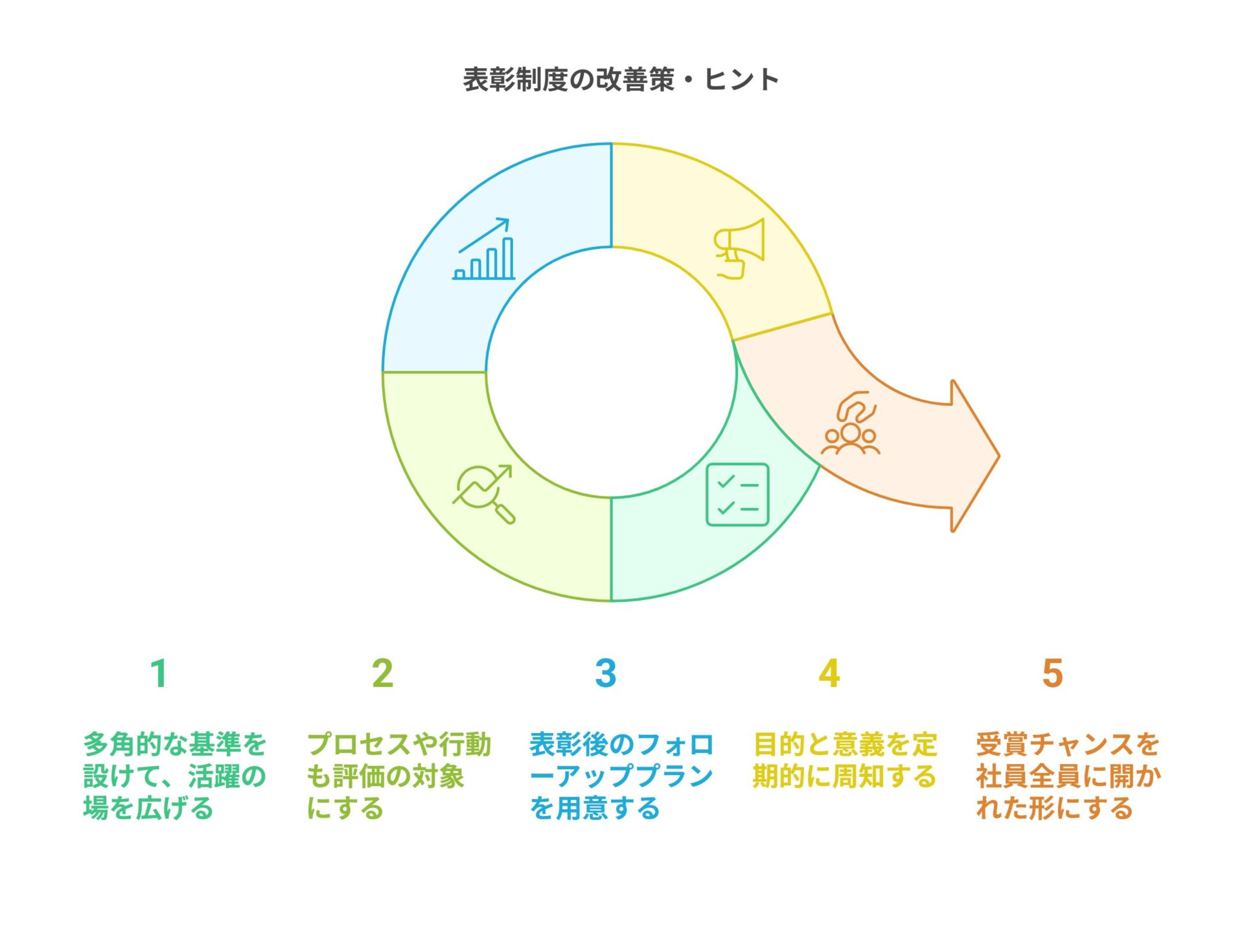

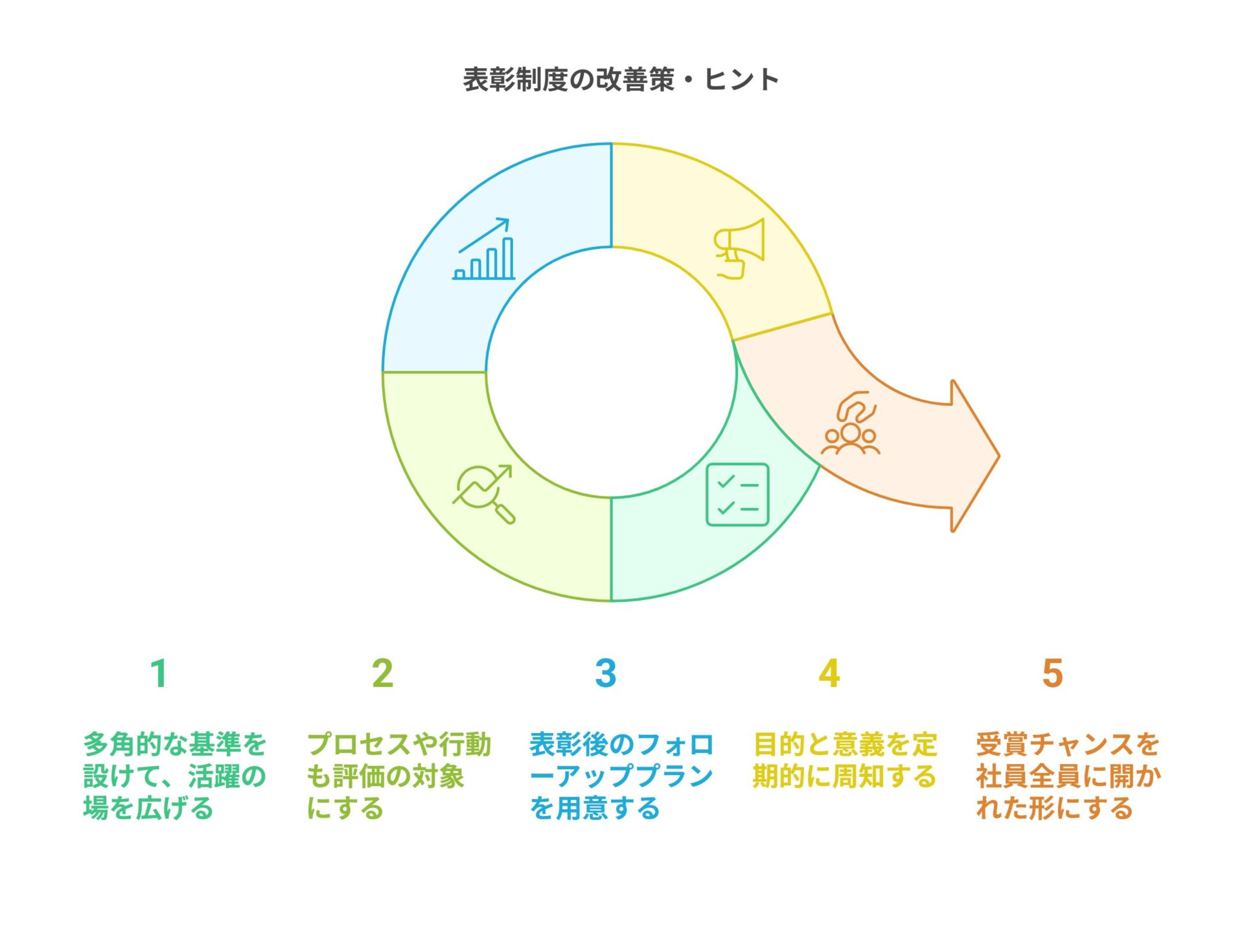

実践的な改善策・ヒント

多角的な基準を設けて、活躍の場を広げる

表彰制度を形骸化させないためには、「結果だけ」「売上だけ」ではなく、多角的な観点で評価する仕組みが大切です。例えば、以下のような観点が挙げられます。

- チャレンジ賞:新しい取り組みや困難な課題に挑戦した過程を評価

- チームワーク賞:他部署との連携や、後輩指導、社内のコミュニケーション促進などを評価

- 地域貢献賞:社外のボランティア活動や地域イベントへの参加等、企業の社会的責任を果たす行動を評価

このように、複数のカテゴリーで評価できる制度とすることで、特定の指標だけで表彰される人が固定化されてしまうことを防ぎ、社員の様々な側面を正しく評価する土壌を作ることができます。

プロセスや行動も評価の対象にする

数字として可視化しやすい「成果」を重視するのは当然だとしても、そこに至るまでの行動プロセスや態度も評価する項目に含めましょう。これにより、「たまたま結果が振るわなかったが、組織的な学びを大きくもたらしたチャレンジ」や「周囲を巻き込みながら仕事をする姿勢」などが光る人材が埋もれにくくなります。社員は、「どこを見て評価されているのか」が明確になると、より多面的な能力を活かそうとするようになります。これがやがて、企業全体の成長に繋がる新たな試みに結びつくのです。

表彰後のフォローアッププランを用意する

表彰を一度行って終わりではなく、受賞した社員の成長をさらに促す機会を設けると効果が持続します。例えば、以下の通りです。

- 表彰者向け勉強会や研修機会の提供

受賞理由をさらに伸ばすためのスキルアップ講座を企画する。 - 表彰者が社内で講演・ワークショップを実施

成功事例やノウハウの共有を行うことで、表彰された人が社内のモチベーション喚起役になり、組織全体を巻き込む好循環を作り出す。 - 経営層とのディスカッションの場を設ける

受賞者の視点を経営に取り入れたり、将来のリーダー候補として登用しやすくする。

こうしたフォローアッププランを用意しておくと、表彰制度が「一過性のイベント」で終わらずに、組織の成長エンジンとして機能しやすくなります。

目的と意義を定期的に周知する

社内に「なぜ表彰制度を実施しているのか」が浸透していないと、努力が報われず形だけの制度になりがちです。年に数回、全社会議や社内報などで、

- 表彰制度の目的・背景

- 各賞の基準や受賞事例の解説

- 実際に受賞者がどんな影響を会社に与えたか

などを改めて共有しましょう。そうすることで、社員一人ひとりが表彰制度を自分の成長やキャリアアップに活用しやすくなります。

受賞のチャンスを社員全員に開かれた形にする

特定の成果が出しやすい部署や職種ばかりが目立つと、「自分たちの部門はどうせ評価されない」という不満が募ります。

- 異なる部署間での「横断的なプロジェクト・チーム単位の表彰」

- 年間だけでなく、半期・四半期ベースでの表彰枠を設けて頻度を上げる

- 社員からの「推薦制」を取り入れ、経営者や人事が知らない貢献を拾い上げる

以上のような仕組みづくりにより、全社員に機会を提供できる表彰制度が可能になります。

Q&A

Q1.新しく表彰制度を作る予定ですが、表彰基準を厳格化すべきか曖昧にすべきか、どちらが良いですか?

A.単に「厳格化か、曖昧か」という二択ではなく、「基準の明確化」と「多面的な評価項目の設定」の両立が理想です。数字や定量的な成果をきちんと押さえつつ、定性的な要素(チームへの貢献など)を組み合わせることで、現実的かつ公平感のある基準になります。あまりに曖昧すぎると「なぜあの人が受賞?」という不信感が生まれ、逆に厳しすぎると受賞者が限られ、競争が激化してしまいます。バランスを見極めることが大切です。

Q2.表彰されなかった社員に対してはどうモチベーションケアをすればいいですか?

A.まず、表彰されなかったからといって、その社員の貢献を否定しているわけではないことを明確に伝える必要があります。表彰制度で評価しきれない部分に目を向け、日々の業務やチームへの貢献を認め合う「フィードバック文化」を育むことが重要です。上司や管理職が定期的に1on1などで「あなたのここが良かった」と具体的に伝えるだけでも、社員のモチベーションは大きく変わります。

Q3.「表彰制度に関心がない社員」や「会社のイベント自体が苦手な社員」には、どのようにアプローチすれば良いでしょうか?

A.表彰制度や社内イベントに抵抗感を持つ社員は一定数います。その場合は、「表彰されること」をゴールにするのではなく、「日々の仕事の中で、会社やチームに貢献している事実」をしっかり認識・共有できるようにすることが大事です。表彰制度そのものだけでなく、日常的な評価や社内コミュニケーションの質を高める取り組みを同時に進めましょう。すると、表彰がイベント的になりすぎず、自然と組織文化に馴染むはずです。

Q4.表彰を受けた社員をその後リーダーに抜擢するケースが多いのですが、本人の負担が増えモチベーションが下がる懸念はないでしょうか?

A.「本人が新たな役割を望んでいるかどうか」をよく確認する必要があります。表彰を受けたからといって、必ずしもリーダーシップに興味があるわけではないかもしれません。本人のキャリア志向をヒアリングし、成長に繋がる道を一緒に考えるプロセスが大切です。また、リーダーに抜擢するなら、サポート体制(研修やメンター制度など)を用意し、役割増に伴う負担やストレスを軽減する工夫をしましょう。

まとめ

表彰制度は、本来であれば社員のやる気を高め、企業成長を促すための有効な仕組みです。しかし、その運用や制度設計によっては「逆にモチベーションが下がる」「受賞者と非受賞者の溝が深まる」といった事態が起こり得ます。その最大の原因は、制度の目的を明確に示さず、表彰基準を単一的な結果重視で固定化してしまうことや、表彰後のフォローが不十分なことです。

これらの盲点を克服するには、多角的な視点での評価・プロセスを重視した仕組み・受賞後の成長機会提供・制度の目的・意義を定期的に再周知などの工夫が求められます。特に中堅中小企業では、一人ひとりの社員が担う役割が大きい分、表彰制度による「一部の人だけが特別扱いになる」リスクが高い傾向にあります。だからこそ「全員に開かれた形」「それぞれが認められる仕組み」を意識することが大切です。 企業を支える人材のモチベーションを高めるためには、単なるイベント的な表彰にとどめず、個々人の成長や組織文化の成熟に繋げる戦略的な視点が欠かせません。今回お伝えしたヒントを参考に、自社に合った表彰制度を再構築し、より強い組織づくりにぜひ繋げていただければと思います。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。

経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)