唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。。

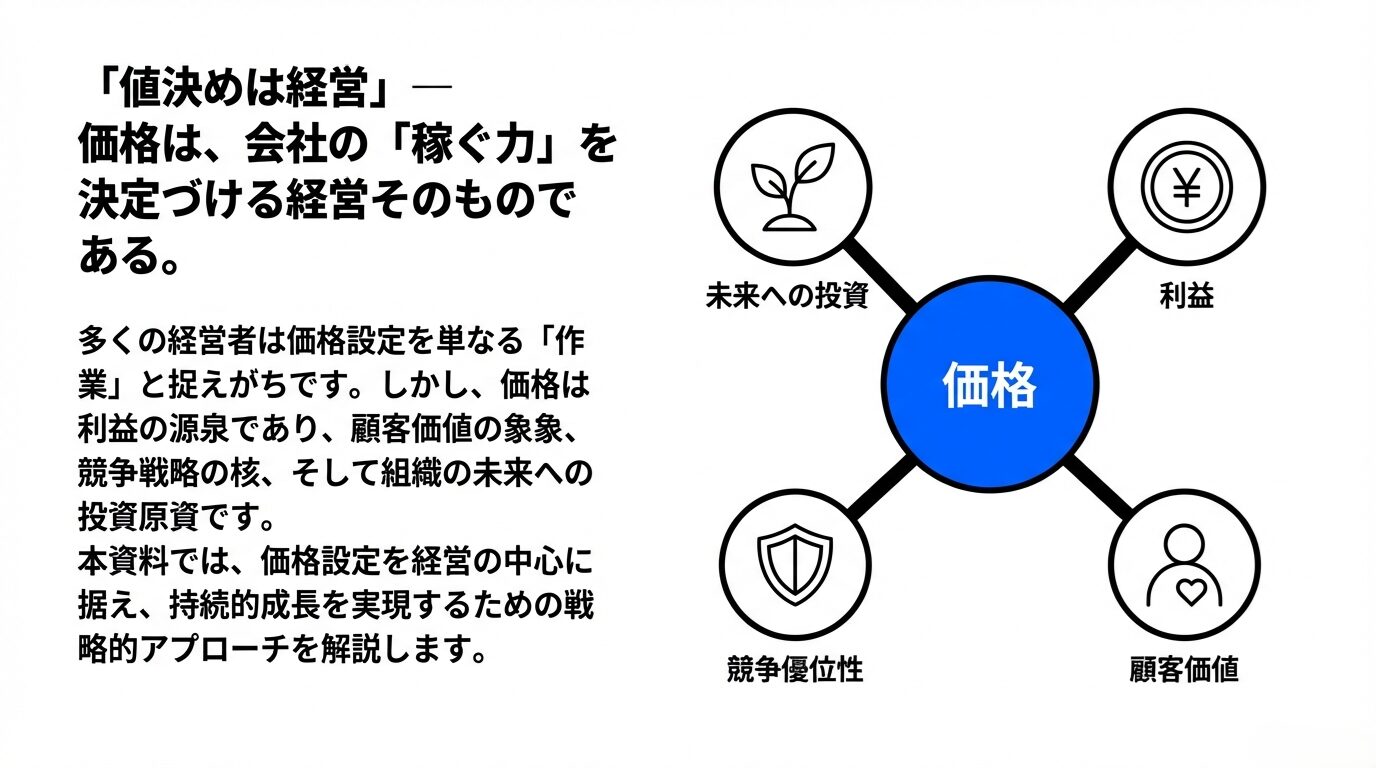

私がこれまで見てきた中で、特に成功している会社とそうでない会社を分ける大きな要因の一つに、「値決め」があります。「値決めは経営」―この言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。しかし、その本当の意味を深く理解し、実践できている経営者は意外と少ないのが実情です。単に「安く売る」ことや「高く売る」ことだけが値決めではありません。価格は、会社の収益を左右するだけでなく、顧客、従業員、競合、そして会社の未来にまで大きな影響を与える、まさに経営そのものなのです。

本コラムでは、「値決めは経営」という言葉の真の意味を深く掘り下げ、なぜ価格が会社の未来を決定するのか、具体的な事例やデータも交えながら、実践的な視点でお伝えしていきます。このコラムを読み終える頃には、あなたの値決めに対する考え方が大きく変わり、会社の未来をより良い方向へ導くヒントが得られるはずです。

なお、以下の記事でも価格戦略について解説していますので、もしよろしければお読みください。

なぜ「値決めは経営」なのか?~価格が持つ経営への多岐にわたる影響~

利益の源泉としての価格

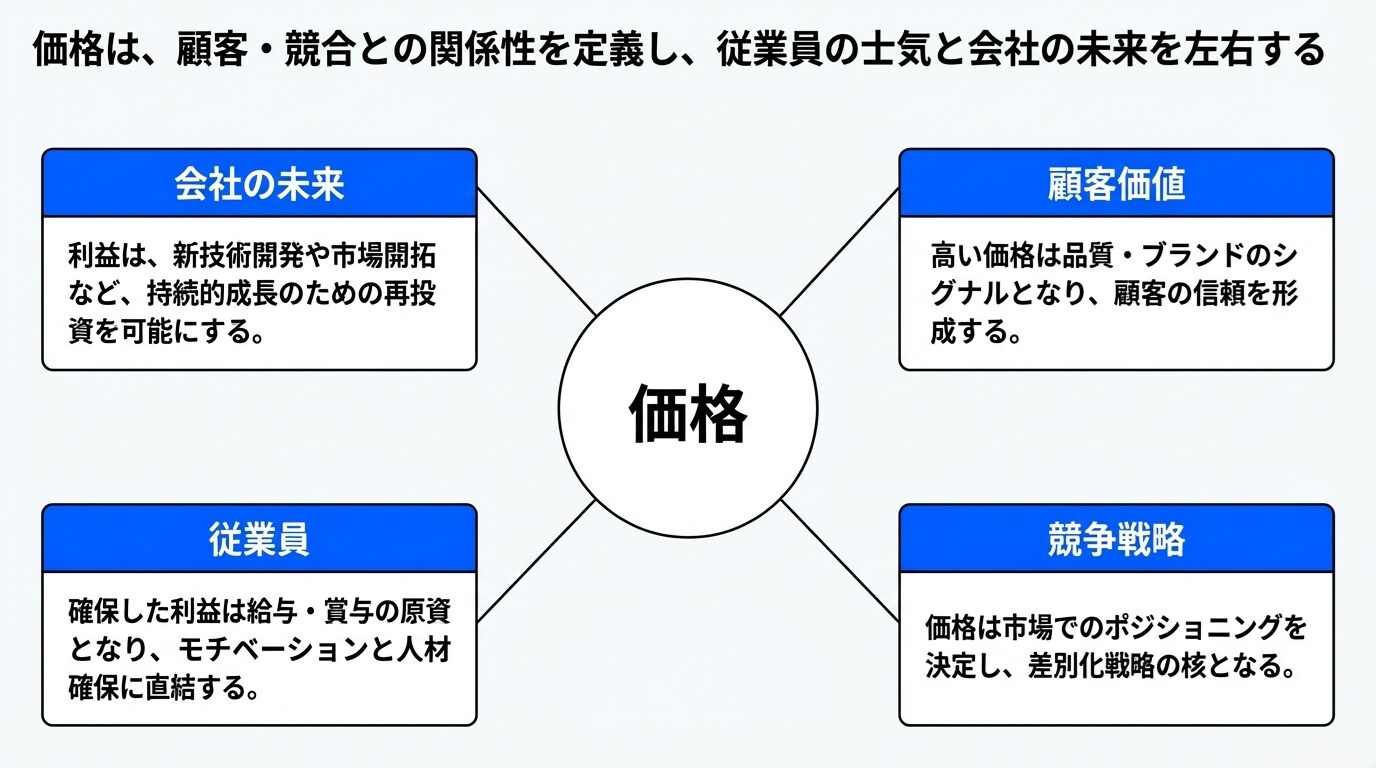

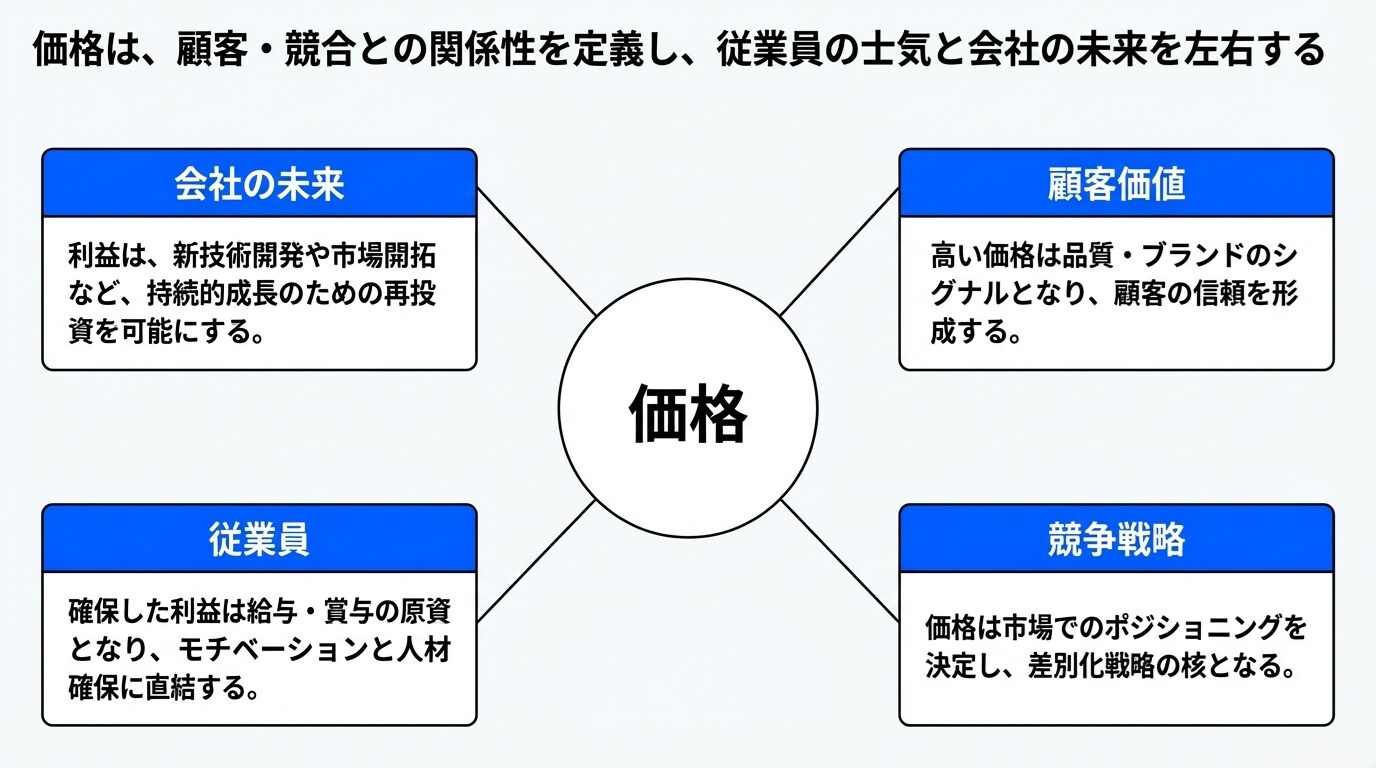

会社の利益は、売上から費用を引いたものです。そして、売上は「価格 × 数量」で決まります。つまり、価格は利益に直結する最も重要な要素の一つです。例えば、利益率10%の会社が、価格を1%引き下げたとします。もし販売数量が変わらなければ、利益は大きく減少します。逆に、価格を1%引き上げることができれば、利益は劇的に改善する可能性を秘めています。

多くの中小企業では、売上を増やすことばかりに目を奪われがちですが、価格を見直すことで、売上を大きく変えずに利益を向上させることも可能です。コンサルティングの現場では、ほんのわずかな価格改定で、会社の収益構造が劇的に改善した事例を見てきました。価格は、まさに会社の「稼ぐ力」を決定づける根源なのです。

顧客が感じる「価値」の象徴としての価格

あなたの会社の商品やサービスは、顧客にとってどのような「価値」を提供しているでしょうか?そして、その価値に対して、顧客はいくらまでなら支払うと感じるでしょうか?価格は、単なる数字ではありません。それは、顧客が商品やサービスに対して感じる「価値」の象徴です。高い価格設定は、品質、ブランド、希少性、そして顧客が得られる満足度の高さを示す1つのメッセージとなり得ます。一方、安すぎる価格は、品質への不安や、どこでも手に入るコモディティ(一般品)であることを示唆してしまう可能性もあります。

価格は、顧客が商品やサービスを購入するかどうかを決定する重要な要素であると同時に、購入後にその価値をどう評価するかにも影響を与えます。もし顧客が支払った価格以上の価値を感じれば、リピーターになり、さらには口コミで新たな顧客を連れてきてくれるかもしれません。逆に、価格に見合わないと感じれば、二度と購入してくれないでしょう。したがって、値決めは、顧客が皆さんの会社の商品やサービスに対して抱く「ブランドイメージ」や「信頼」を形成する上で極めて重要な役割を担っているのです。

競合との関係性を決定する価格戦略

価格は、競合他社との関係性においても決定的な影響を与えます。あなたの会社が提供する商品やサービスは、競合他社と比べてどのようなポジショニングにあるでしょうか?価格競争に陥ることは、多くの中堅中小企業にとって避けたいシナリオです。しかし、適切な価格戦略を立てなければ、無意識のうちに価格競争に巻き込まれてしまうことがあります。例えば、競合と同じような商品をより低い価格で提供する場合、大量販売が成功のカギとなります。しかし、そのために品質を落としたり、従業員の賃金を低く抑えたりしていると、会社の持続的な成長は難しくなります。

一方、競合他社にはない独自の価値を提供し、それを価格に反映させることで、価格競争から抜け出すことができます。これは「差別化戦略」と呼ばれ、中堅中小企業が生き残る上で非常に有効な手段です。競合が追随できないような高い付加価値を提供し、それを適正な価格で提供することで、顧客から選ばれる会社になることができます。値決めは、あなたの会社が市場でどのような立ち位置を確立し、競合とどのように差別化を図っていくのか、その戦略の方向性を決定づける重要な要素なのです。

従業員のモチベーションと会社の未来を左右する価格

「値決めは経営」という言葉には、社内への影響も含まれています。価格は、会社の利益に直結し、その利益は従業員の給与や賞与、福利厚生、そして会社の設備投資や研究開発に充てられます。適切な値決めができず、会社の利益が伸び悩む場合、従業員の給与を上げることが難しくなります。そうなると、従業員のモチベーションが低下したり、優秀な人材が流出してしまったりするリスクが高まります。逆に、適正な価格で利益を確保できれば、従業員に還元できる機会は増加し、モチベーション向上や優秀な人材の確保につながります。従業員が「この会社で働いてよかった」「この会社は成長している」と感じることができれば、彼らはより一層、顧客のために尽力し、会社の成長に貢献してくれるでしょう。

また、利益は未来への投資の原資でもあります。新しい技術開発、新たな市場開拓、働きやすい職場環境の整備など、会社の未来を築くための投資は、適切な値決めによって生み出される利益によって支えられます。 このように、値決めは、従業員の士気、そして会社の持続的な成長と未来を左右する重要な要素なのです。

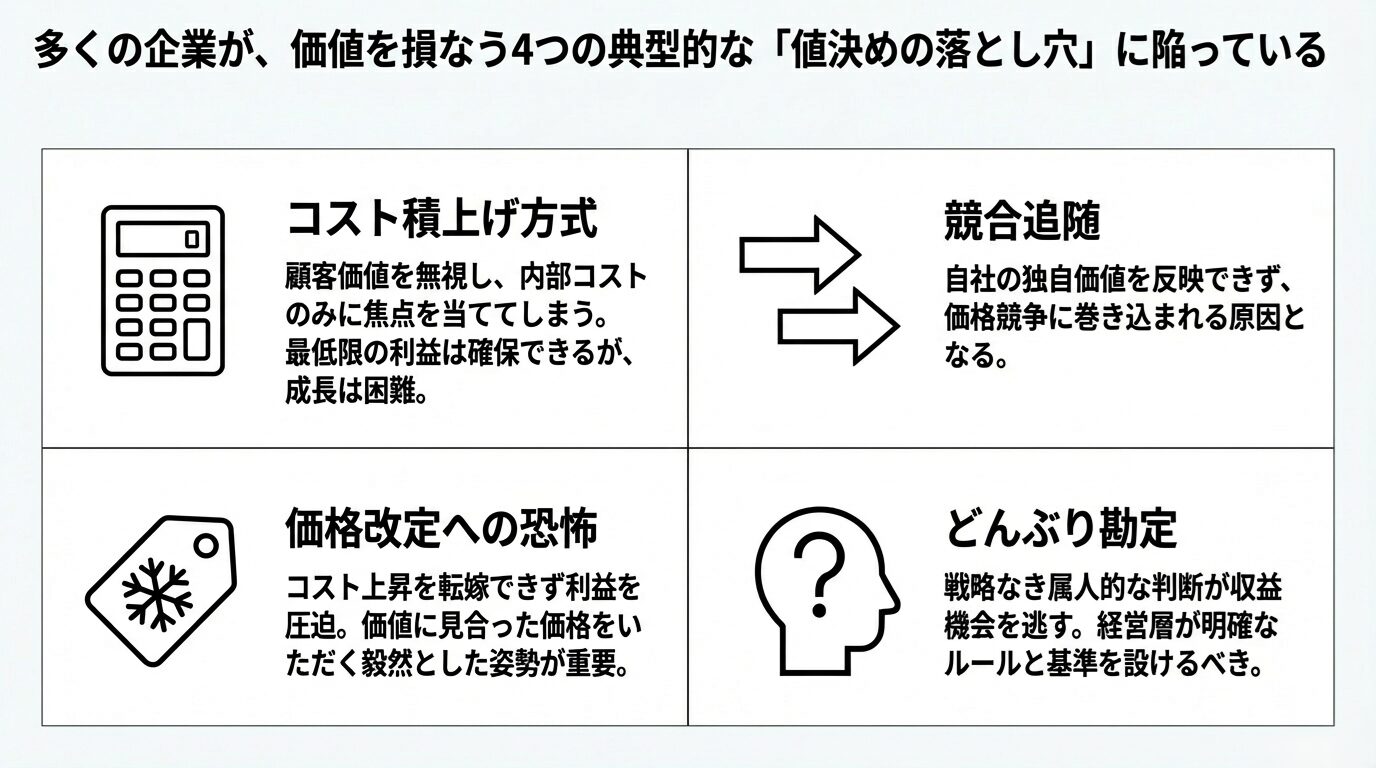

あなたの会社は大丈夫?よくある「値決め」の落とし穴

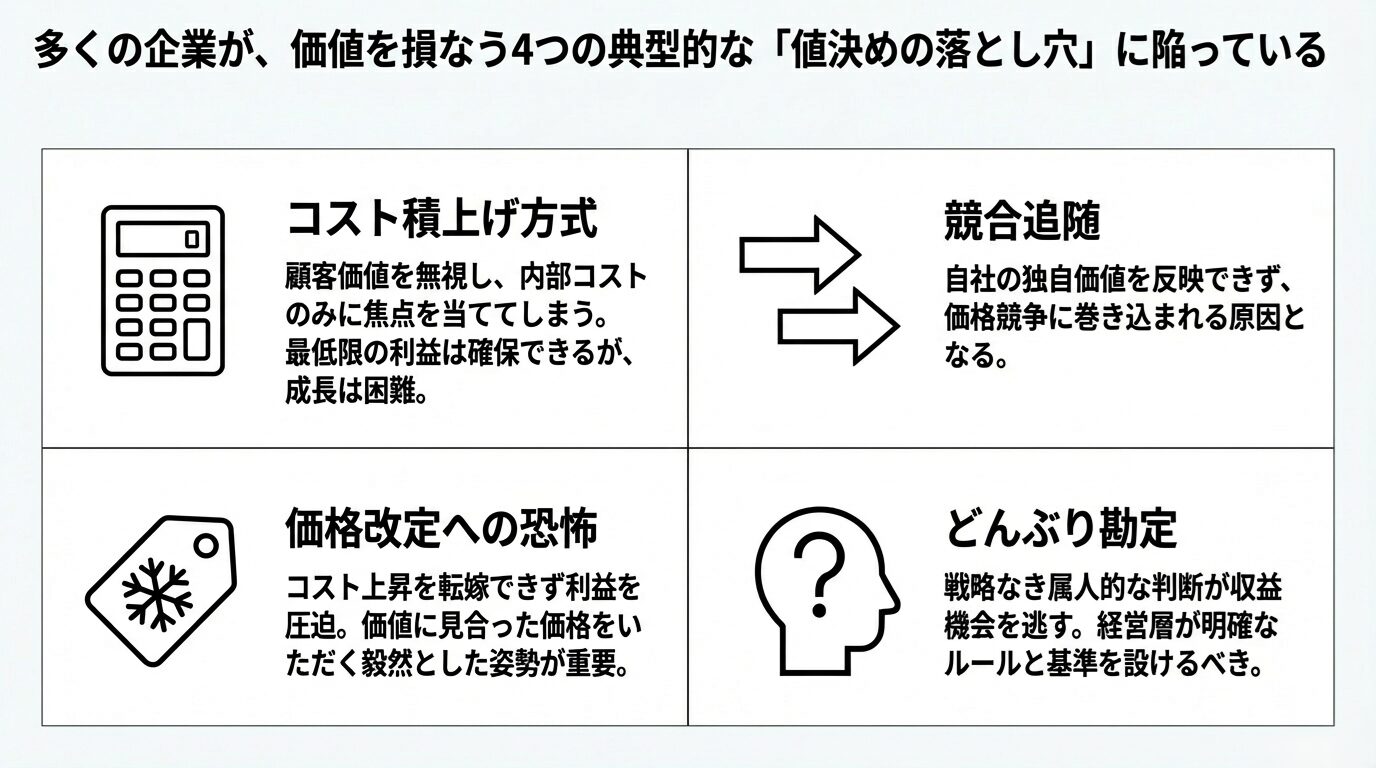

多くの経営者が陥りがちな「値決め」の落とし穴をいくつかご紹介します。もし心当たりがある場合は、早急に見直しが必要です。

落とし穴①:コストの積上げだけで価格を決めている

最も一般的な落とし穴の一つが、「コスト積上げ方式」だけで価格を決めてしまうことです。コスト積み上げ方式とは、製造原価や仕入れコストに、目標とする利益率を上乗せして価格を設定する方法です。一見すると論理的で分かりやすい方法ですが、これだけでは「顧客が感じる価値」や「競合との差別化」が考慮されていません。例えば、顧客にとっては「たったこれだけの価値しかないのに、なぜこんなに高いの?」と感じるかもしれませんし、競合の方が安価で同等以上の価値を提供している可能性もあります。

コスト積上げ方式は、最低限の利益を確保するためには有効ですが、それだけで会社の成長を加速させることは困難です。重要なのは、顧客が支払う意思のある価格、つまり「市場価格」を考慮することです。

落とし穴②:競合の価格に合わせてばかりいる

「競合がこの価格だから、うちもこのくらいで…」と、競合の価格に引っ張られてしまうケースもよく見られます。特に中堅中小企業では、市場での優位性を見出しにくく、価格を合わせることで顧客を獲得しようとしがちです。しかし、これは多くの場合、価格競争に巻き込まれる原因となります。

あなたの会社の商品やサービスは、競合と全く同じでしょうか?もしそうであれば、価格でしか差別化できません。しかし、実際には、品質、サービス、納期、担当者の対応、アフターフォローなど、目に見えない部分で差別化できるポイントは必ずあります。競合の価格を参考にすることは重要ですが、それに囚われすぎると、自社の強みや独自の価値を正しく価格に反映できなくなってしまいます。

落とし穴③:価格改定に臆病になっている

デフレ経済が長らく続いた日本では、「価格は安くあるべき」という意識が根強く、価格改定、特に値上げに臆病になっている経営者が少なくありません。顧客離れを恐れたり、「値上げするなんてお客様に申し訳ない」と考えてしまったりするケースです。

しかし、近年は原材料費や人件費の高騰は避けられない現実です。これらのコスト増を価格に転嫁できなければ、利益は圧迫され、やがて会社の体力が奪われていきます。値上げは、顧客への説明と納得が不可欠ですが、適切な手順を踏めば十分に可能です。「価値に見合った価格をいただく」という毅然とした姿勢は、かえって顧客からの信頼を高めることにもつながります。

落とし穴④:価格決定を「営業任せ」「どんぶり勘定」にしている

価格決定が、特定の営業担当者や、経営者個人の「どんぶり勘定」で行われている会社も散見されます。属人的な値決めは、担当者によって価格にばらつきが生じたり、その場の雰囲気で安易に値引きをしてしまったりする原因となります。

価格は、会社の利益、顧客との関係性、競合との差別化、そして従業員のモチベーションに直結する重要な経営戦略です。一部の担当者に任せきりにするのではなく、経営層が主体となって、明確なルールと基準を設け、戦略的に決定していく必要があります。

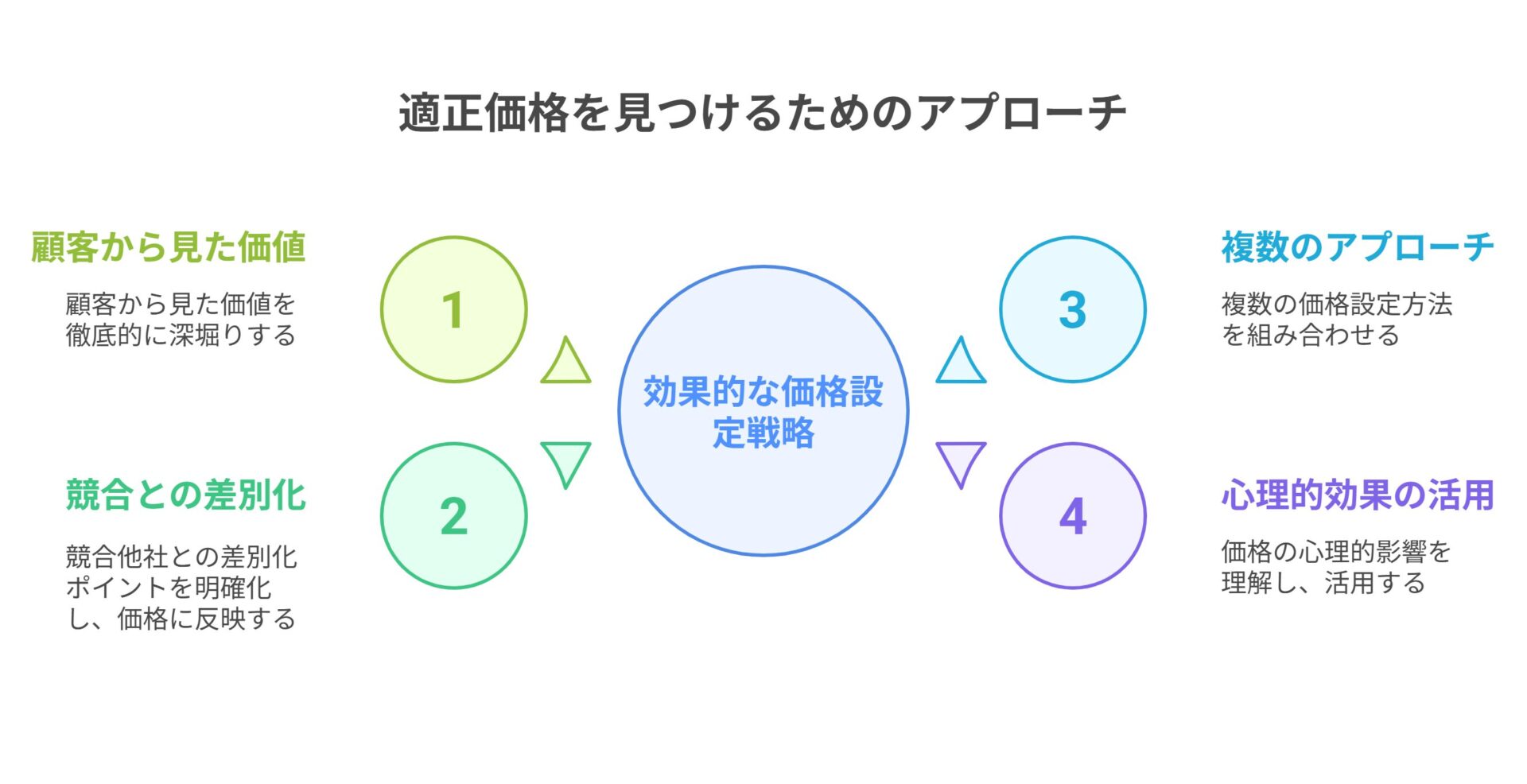

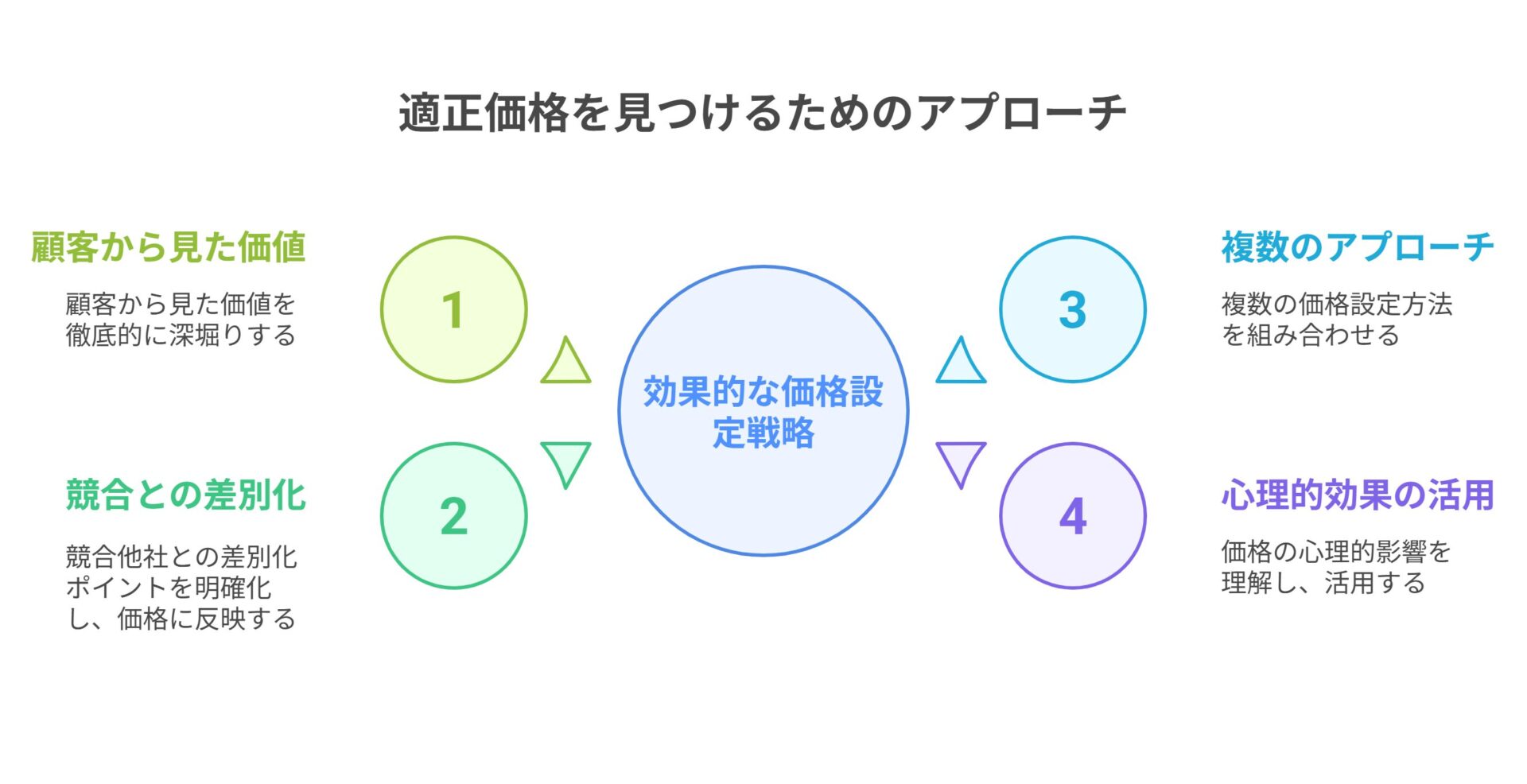

適正価格を見つけるための実践アプローチ

では、どのようにすれば「適正な価格」を見つけることができるのでしょうか?ここでは、4つの実践的なアプローチをご紹介します。

アプローチ①:顧客から見た「価値」を徹底的に深掘りする

価格を考える上で最も重要なのは、顧客があなたの会社の商品やサービスに「どれだけの価値」を感じているかを理解することです。

- 顧客の声を聞く

- 商品やサービスを利用した顧客に、直接感想や意見を聞く(アンケート、インタビューなど)。

- 「何が一番良かったか」「何が課題解決につながったか」など、具体的なベネフィット(便益)を聞き出す。

- 顧客が「この商品・サービスになら、いくらまで払えるか」を尋ねる(ただし、直接的な質問は避け、間接的に探る)。

- 顧客の課題とニーズを再確認する

- あなたの会社の商品やサービスは、顧客のどんな課題を解決し、どんなニーズを満たしているのか?

- その課題解決やニーズ充足によって、顧客はどれくらいの金銭的・非金銭的なメリット(時間短縮、コスト削減、売上向上、安心感など)を得ているのか?これを具体的に数値化・言語化することで、提供価値を明確にできます。

- 顧客が「価格の安さ」以外で選ぶ理由を明確にする

- もしあなたの会社の商品やサービスが、競合より多少高くても選ばれているのであれば、その理由は何か? 品質、サービス、サポート、納期、担当者の専門知識など、他にはない強みは何でしょうか?

顧客が感じる価値は、皆さんが思っている以上に多様で深いです。この「価値」を深く理解し、それを価格に反映させることが、適正な価格設定の第一歩となります。

アプローチ2:競合との差別化ポイントを明確にし、価格に反映させる

競合調査は、価格設定において不可欠です。しかし、単に競合の価格を調べるだけでなく、競合との差別化ポイントを明確にすることが重要です。

- 競合の商品・サービスを徹底的に分析する

- 競合の商品・サービスの内容、品質、提供体制、ターゲット顧客、価格帯などを詳しく調べる。

- 可能であれば、実際に競合の商品を購入したり、サービスを利用してみたりする「ミステリーショッパー」を検討するのも有効です。

- 自社の強みと弱みを客観的に評価する

- 競合と比較して、自社の「強み」は何なのか?(例:高品質、独自の技術、迅速な対応、手厚いサポート、特定の専門性など)

- 逆に「弱み」は何なのか?その弱みをどう克服するか、または強みでカバーできるか?

- 差別化戦略を価格に反映する

- もしあなたの会社に独自の強みがあり、競合にはない価値を提供しているのであれば、それを価格に上乗せすることは十分に可能です。

- 例えば、他社にはないきめ細やかなアフターサービスを提供しているなら、その付加価値を価格に含めることで、顧客は「このサービスならこの価格でも納得」と感じるでしょう。

- 逆に、価格競争で勝負するのであれば、徹底したコスト削減や効率化が不可欠となります。

差別化が明確であればあるほど、価格競争から抜け出し、自社の価値に見合った価格を設定しやすくなります。

アプローチ③:複数の価格設定方法を組み合わせて検討する

値決めには、様々なアプローチがあります。一つの方法に固執せず、複数の方法を組み合わせて多角的に検討することが重要です。

- コスト積上げ方式

- 製品やサービスの製造・提供にかかる総コストに、目標とする利益率を上乗せして価格を決定する方法。

- 最低限の利益を確保する上で基本となるが、これだけでは不十分。

- 計算式:価格 = 総コスト × (1 + 目標利益率)

- 競争志向価格設定法

- 競合他社の価格を参考に、自社の価格を決定する方法。

- 市場での競争力を維持するために重要だが、単に競合に合わせるだけでは価格競争に陥りやすい。

- 競合との差別化ポイントを考慮し、価格で優位性を確立できるか、または価格以外の価値で勝負できるかを検討する。

- 価値ベース価格設定法(Value-Based Pricing)

- 顧客が商品やサービスに感じる「価値」に基づいて価格を決定する方法。

- 最も理想的な価格設定方法の一つであり、前述の「顧客が感じる価値を深掘りする」ことと密接に関連します。

- 顧客が得るであろう便益(コスト削減額、売上増加額、時間短縮効果、精神的満足度など)を数値化し、それに見合った価格を設定します。

- 例えば、顧客の業務効率を20%改善できるサービスであれば、その20%の改善によって顧客が得られる金銭的メリットの一部を価格としていただく、という考え方です。

- 市場浸透価格設定法と上澄み吸収価格設定法:

- 市場浸透価格設定法 (Market Penetration Pricing)

新製品投入時に、あえて低い価格を設定し、短期間で多くの顧客を獲得して市場シェアを拡大する方法。その後に徐々に価格を上げていく戦略です。 - 上澄み吸収価格設定法 (Skimming Pricing)

新製品投入時に、初期段階では高い価格を設定し、イノベーター層や早期採用者層から高い利益を得る方法。その後、徐々に価格を下げて大衆市場に広げていく戦略です。 - 自社の製品・サービスの特性や市場環境、ターゲット顧客によって使い分ける必要があります。

- 市場浸透価格設定法 (Market Penetration Pricing)

これらの方法を単独で使うのではなく、例えば「コストプラス法で最低ラインを設定し、競合の価格と顧客が感じる価値を考慮して、最終的な価格を決定する」といった形で組み合わせて検討すると良いでしょう。

アプローチ④:価格の「心理的効果」を理解し活用する

価格には、単なる数字以上の「心理的効果」があります。これを理解し、適切に活用することで、顧客の購買意欲を高めることができます。

- 端数価格(998円、1,980円など)

- 「998円」と「1,000円」では、数字の桁が変わることで、心理的に「安い」と感じさせます。

- ただし、安さを強調しすぎると、品質が低いと見なされる可能性もあるため注意が必要です。

- 松竹梅の法則(極端回避性)

- 3つの価格帯(高価格帯、中価格帯、低価格帯)を用意すると、顧客は真ん中の「中価格帯」を選びやすい傾向があります。

- 例えば、高価格帯のオプションを設けることで、中価格帯が相対的に安く感じられ、顧客の購買意欲を高める効果があります。

- バンドル価格(セット販売)

- 複数の商品やサービスをセットにして、単独で購入するよりもお得感のある価格で提供する方法。

- 顧客にとっては「お得」と感じられ、会社にとっては客単価向上につながります。

- 無料の活用

- 一部のサービスを無料にしたり、無料試用期間を設けたりすることで、顧客は安心してサービスを試すことができます。

- その後の有料サービスへの移行を促すことで、顧客獲得のハードルを下げることができます。

- ただし、無料から有料へのスムーズな移行シナリオを確立することが重要です。

これらの心理的効果を理解し、自社のビジネスモデルや顧客層に合わせて、上手に活用することが求められます。

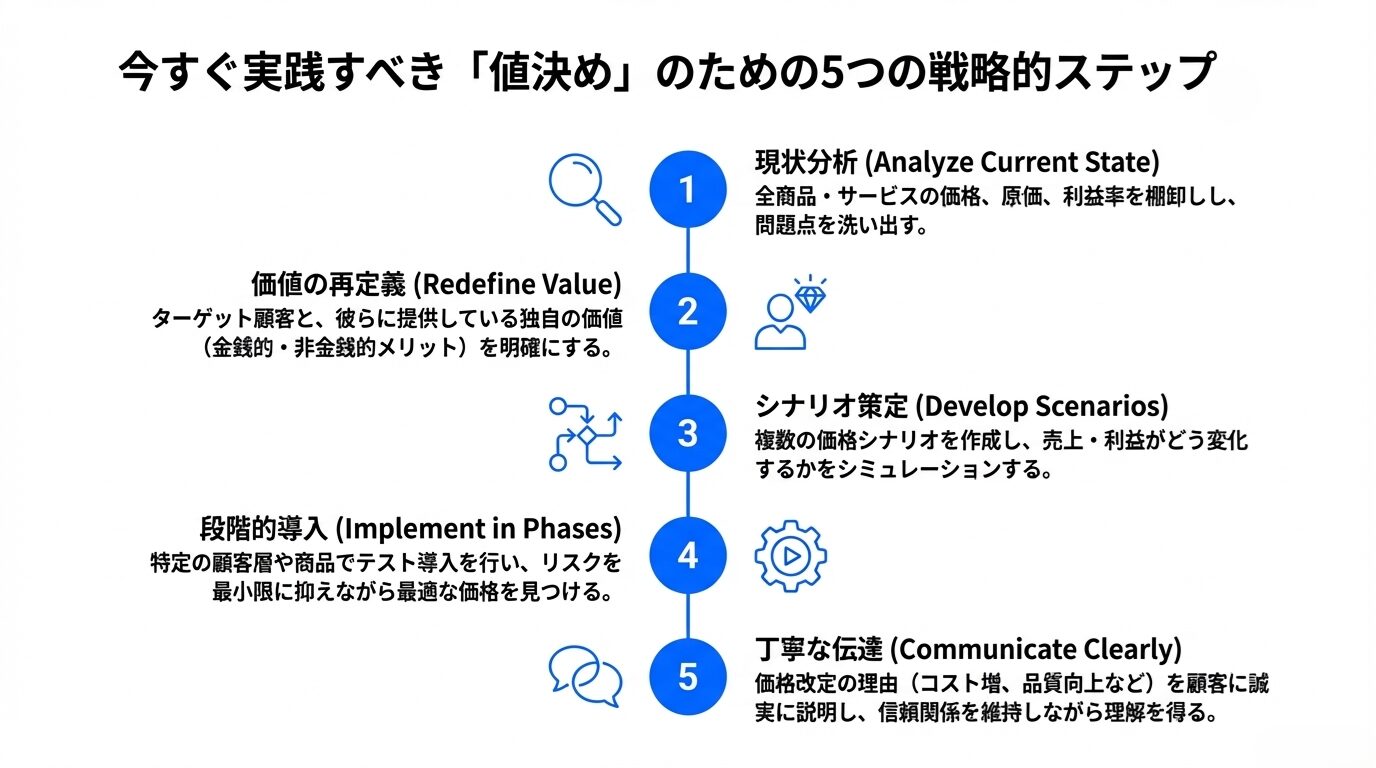

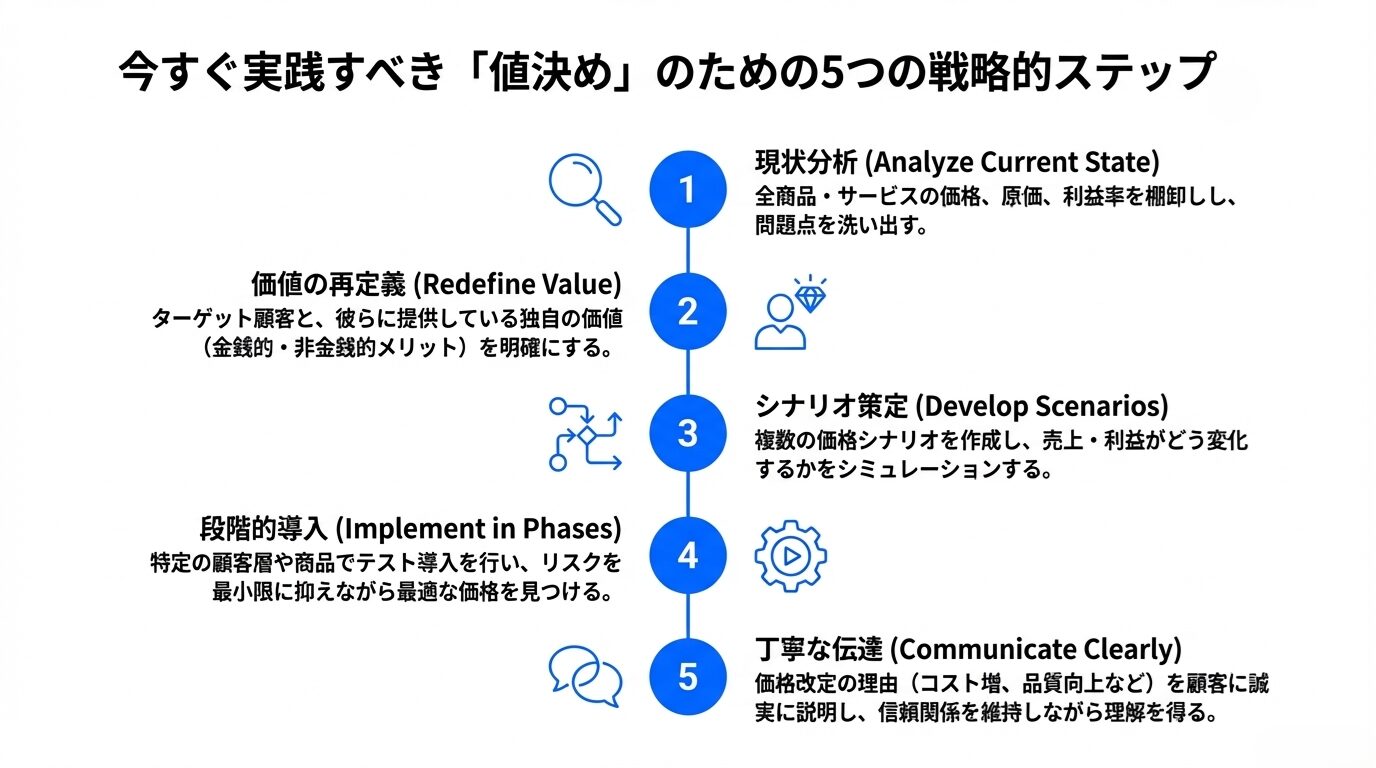

経営者が今すぐ実践すべき「値決め」のためのステップ

これまでの内容を踏まえ、皆さんの会社で「値決め」を経営の中心に据えるための具体的な4つのステップをご紹介します。

ステップ1:現状の価格設定の棚卸を行う

まずは、あなたの会社の商品やサービスの価格が、現在どのように設定されているのかを全て洗い出しましょう。

- 各商品・サービスの原価はいくらか?

- 現在の販売価格はいくらか?

- 販売数量はどれくらいか?

- 利益率はどのくらいか?

- 顧客層はどのような人たちか?

- 競合他社の商品・サービスと価格はどうなっているか?

これらの情報を集めることで、現状の問題点や改善点が見えてきます。特に、利益率が低い商品やサービス、競合と比較して価格設定が適切でないと感じるものがあれば、重点的に見直す必要があります。

ステップ2:ターゲット顧客と提供価値を再定義する

価格は、誰に、どんな価値を提供するかによって大きく変わります。改めて、ターゲット顧客を明確にし、彼らに提供する価値を再定義しましょう。

- あなたの会社は、どのような顧客に最も貢献できるのか?

- その顧客は、どんな課題を抱え、どんなニーズを持っているのか?

- あなたの会社の商品やサービスは、その顧客の課題をどのように解決し、どんなメリットを提供しているのか?

- そのメリットは、顧客にとってどれくらいの価値があるのか(金銭的、非金銭的両面で)?

このステップを徹底することで、顧客にとって真に価値ある価格設定の方向性が見えてきます。

ステップ3:複数の価格シナリオを検討し、シミュレーションを行う

いきなり価格を変更するのではなく、複数の価格シナリオを作成し、それぞれのシナリオで売上、利益、販売数量がどう変化するかをシミュレーションしましょう。

- 例えば、「価格を5%値上げした場合、販売数量が何%減少するまで利益は維持できるか?」

- 「価格を10%値上げした場合、新規顧客獲得のコストはどれくらい増加するか?」

- 「低価格帯のオプションを追加した場合、高価格帯の販売にどのような影響が出るか?」

これらのシミュレーションを行うことで、リスクとリターンを客観的に評価し、より確実性の高い価格戦略を立案することができます。

ステップ4:試験導入や段階的な価格改定を検討する

大規模な価格改定は、顧客や社内に大きな影響を与える可能性があります。可能であれば、試験導入や段階的な価格改定を検討しましょう。

- 例えば、特定の商品やサービス、特定の顧客層に対してのみ、先行して価格改定を試みる。

- 新しい価格設定を試す前に、テストマーケティングを実施し、顧客の反応を見る。

- 一気に大幅な値上げを行うのではなく、数段階に分けて徐々に価格を上げていく。

これにより、リスクを最小限に抑えつつ、最適な価格を見つけることができます。

ステップ5:価格改定の理由を明確に伝え、顧客の理解を得る

値上げなど、顧客にとって価格上昇となる場合は、その理由を明確に、そして丁寧に伝えることが不可欠です。

- 原材料費の高騰、人件費の上昇など、客観的な事実に基づいて説明する。

- 価格改定によって、今後も高品質なサービスを提供し続けること、より顧客満足度を高める努力をすることなどを伝える。

- 価格改定後も、顧客にとって価値のある商品やサービスを提供し続けるという会社の「覚悟」を示す。

顧客は、納得できる理由があれば、価格上昇を受け入れてくれることが多いです。大切なのは、顧客との信頼関係を損なわないよう、誠実に対応することです。

Q&A

Q1:うちの会社は「安さ」で勝負しているので、値上げなんて考えられません。どうすれば良いでしょうか?

A: 「安さ」で勝負すること自体が悪いわけではありません。しかし、その「安さ」が本当に競争力になっているか、会社の利益を圧迫していないか、そして持続可能なのかを真剣に考える必要があります。もし、貴社の商品やサービスが、低価格ながらも品質やサービスで他社に負けない独自の強みを持っているのであれば、その強みを最大限に活かし、大量販売による薄利多売の戦略を徹底することができます。そのためには、徹底的なコスト削減、生産性の向上、効率的な物流システムの構築など、多岐にわたる努力が必要です。

しかし、単に安いだけで、他社と同じような商品を提供している場合、それは「価格競争の泥沼」に陥っている可能性が高いです。そのような状況であれば、価格以外の価値を見つけ出すことに注力すべきです。例えば、「きめ細やかな顧客対応」「迅速な納期」「専門的な技術サポート」など、貴社にしかできない付加価値を明確にし、それを適切な価格で提供することで、価格競争から抜け出す道を探るべきです。

Q2:値上げすると、既存のお客様が離れてしまうのが怖いです。

A: お気持ちはよく分かります。既存のお客様が離れてしまうリスクは、経営者にとって最も懸念されることの一つでしょう。しかし、無意味な値上げはもちろん避けるべきですが、適切な理由と手順を踏んだ値上げは、必ずしも顧客離れにつながるわけではありません。

まず、値上げの理由を明確に、そして丁寧に伝えることが非常に重要です。原材料費の高騰、人件費の上昇、品質向上のための投資など、顧客が納得できる理由を具体的に提示しましょう。次に、値上げに伴う顧客へのメリットも同時に伝えることができれば、より理解を得やすくなります。例えば、「値上げによって、より高品質なサービスを提供できるようになります」「お客様へのサポート体制を強化し、満足度向上に努めます」といった具体的な改善策を提示するのです。

また、全てのお客様に対して一律に値上げするのではなく、優良顧客には特別な配慮をしたり、段階的な値上げを検討したりするのも有効です。大切なのは、顧客との信頼関係を損なわないよう、誠実なコミュニケーションを心がけることです。

最終的に、貴社の商品やサービスに真の価値を感じてくれている顧客であれば、適正な価格を受け入れてくれるはずです。むしろ、価格が安すぎて会社の存続が危うくなる方が、長期的に見て顧客を裏切ることになります。

Q3:新しい商品やサービスの価格は、どうやって決めれば良いですか?

A: 新しい商品やサービスの価格設定は、既存のものとは異なる難しさがあります。なぜなら、過去のデータや競合の明確なベンチマーク(比較対象)がないからです。このような場合、以下の点を参考に価格設定を進めることをお勧めします。

- ターゲット顧客と提供価値の明確化: まず、この新しい商品やサービスが「誰のどんな課題を解決し、どんな価値を提供するのか」を徹底的に深掘りしましょう。ターゲット顧客がその価値にどれくらいの対価を払う意思があるのかを推測します。

- コストの算出: 製造原価、開発費用、販売促進費など、商品やサービスを提供するためにかかる全てのコストを正確に算出します。これは最低限の価格を設定する際の基準となります。

- 競合調査と代替品の検討: 直接的な競合がいなくても、顧客がその課題を解決するために現在使っている「代替品」や「代替手段」があれば、それらの価格や価値を参考にします。

- 顧客インタビューやアンケート: 実際にターゲット顧客となりそうな人たちに、新しい商品やサービスに対する意見や、支払っても良いと思う価格帯について、具体的にヒアリングを行います。ただし、直接的に価格を聞くのは難しいため、間接的に価値観を探る質問を工夫しましょう。

- 複数の価格帯のシミュレーション: いくつかの価格帯(例:安価、中価格、高価)を設定し、それぞれの価格帯でどれくらいの販売数量が見込め、どれくらいの利益が得られるかをシミュレーションしてみます。

- 価格テスト(A/Bテスト): 可能であれば、少数の顧客グループに対して異なる価格を提示し、どの価格が最も反応が良いかテストする「価格テスト」を行うことも有効です。

- 「松竹梅の法則」の活用: 例えば、基本プラン、高機能プラン、プレミアムプランのように3つの価格帯を用意し、顧客が選びやすい環境を整えることも検討しましょう。

新しい商品やサービスの価格は、一度決めたら終わりではありません。市場の反応を見ながら、柔軟に調整していく姿勢が重要です。

まとめ:価格は会社の未来を創る羅針盤

本コラムでは、「値決めは経営」という言葉の真の意味を、多角的な視点から解説してきました。価格は、単なる売上や利益を左右する要素に留まらず、顧客、従業員、競合、そして会社の未来にまで深く影響を与える、まさに経営そのものと言えるでしょう。

価格は、皆さんの会社が「誰に」「どのような価値」を提供し、「どのように市場で戦っていくのか」を示す羅針盤です。過去の成功体験や慣習に囚われず、常に市場の変化、顧客のニーズ、そして自社の強みを客観的に見つめ直し、戦略的に価格を設定することが、持続的な成長を実現する上で不可欠です。

価格設定に悩んだ時は、ぜひ本コラムでご紹介した「顧客から見た価値の深掘り」「競合との差別化」「複数の価格設定方法の組み合わせ」「価格の心理的効果の活用」といったアプローチを試してみてください。「値決めは経営」という言葉を深く理解し、実践することで、あなたの会社の未来は間違いなく明るいものになるはずです。本コラムが、あなたの会社の「値決め」の一助となれば幸いです。

なお、以下の記事でも価格戦略について解説していますので、もしよろしければお読みください。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)