唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「業務効率化」「コスト削減」「経営の見える化」などを実現できるとして、基幹業務システム(ERPなど)への投資は、中堅中小企業にとっても大きな関心事となっています。ところが、蓋を開けてみればシステム導入が失敗し、多額の費用を浪費する――こうした事例は少なくありません。ある企業では、導入後わずか数か月で“数千万円規模”の損失を被るケースも報告されています。こうした事態に陥る背景には、「現場とのミスマッチ」「要件定義の甘さ」「リスク管理の欠如」など、複合的な課題が潜んでいます。

本コラムでは、基幹システム導入で失敗した具体的な事例を紹介しながら、そこから得られる教訓を整理したいと思います。もしこれから自社の基幹システムを刷新しようと考えている経営者・役員・管理職の方がいらっしゃれば、本稿が導入成功へのヒントとなれば幸いです。

なお、基幹システムの基本については以下の記事で解説していますので、もしよろしければお読みください。

失敗事例に見る“よくある落とし穴”

ミッション・プロデュース社(米国食品流通業)の事例

- 概要

アボカドの生産・流通を手掛ける米国のミッション・プロデュース社は、2022年に導入した新ERP(基幹業務システム)で大きな混乱に陥りました。旧来システムが30年物と古かったため、近代的なERPに置き換えようとしたものの、在庫情報が正しく反映されなくなるという重大な不具合が発生したのです。 - 混乱と損失

在庫を誤って把握してしまった結果、まだ手持ちにアボカドがあるのに「在庫不足だ」と勘違いして他社から高コストで仕入れてしまったり、逆に在庫があるのに安値で放出してしまうなどのミスを連発。CEOのスティーブン・バーナード氏も「ビジネスが混乱するリスクは認識していたが、影響の大きさは想定外だった」と嘆く状況でした。その結果、わずか3か月ほどで数億円規模の損失を出したほか、システムを修正するため外部コンサル会社に100万ドル超を追加支出する羽目になったと報じられています。

参考:Mission Produce faces operational issues after botched ERP implementation | Supply Chain Dive - 失敗の原因と教訓

もっとも大きいのは、テストや移行計画が不十分だった点でしょう。在庫データの連携・変換テスト、現場担当者の操作習熟などを万全に行わないままに本番移行してしまった結果、基幹業務に直結する在庫情報があいまいになり、企業全体のサプライチェーンに混乱が波及しました。また、問題発生後にかかる修正コストは、「当初想定していた予算」で賄(まかな)うことはできません。導入前の計画段階で「もし何かトラブルが起きたらどうするか?」というリスク対策をきちんと織り込む必要があります。ビッグバン導入(一気に新システムに切り替える)のリスクを十分に検討せず突き進むのは危険です。

スルガ銀行・日本IBMの大型プロジェクトの事例

- 概要

地方銀行であるスルガ銀行は、2004年に日本IBMと組んで次期勘定系システムを構築しようとしました。当初は総額95億円、米国製ERPパッケージ「Corebank」を中心に導入を進める計画でしたが、要件変更や追加開発が二転三転し、費用は当初の想定をはるかに超過しました。やがてIBMが「Corebankでは要件を満たせない」と別パッケージの提案を余儀なくされ、ついにプロジェクトは白紙撤回。両者は法廷闘争にまで発展し、最終的に日本IBM側が74億円の賠償命令を受ける(その後、約42億円に減額された形で確定)という事件に発展しました。 - 失敗の原因と教訓

この事例の核心は、自社の業務要件に合わないパッケージを選定してしまった点にあります。契約当初の「要件定義」の甘さが招いた悲劇ともいえます。さらに、要件が後から変更されても契約内容を適切に見直さなかったことで、ベンダーとユーザー企業のトラブルが泥沼化していったのです。

たとえ大企業であろうと、パッケージ選定の失敗がここまで大きな裁判沙汰になることもあります。中堅中小企業では、「そもそも何が必要な機能なのか」を固める段階から充分に注意し、「合わないシステム」をつかまされないために専門家や複数ベンダーの比較をしっかり行うことが重要です。

参考:東京地裁が日本IBMに74億円の賠償命令… | ロイター

飲食チェーン「美味しいレストラン」の予約管理システムの事例

- 概要

「株式会社美味しいレストラン」という地方の中小飲食チェーン(仮称)では、予約受付をデジタル化しようと新システム導入に踏み切りました。ところが、現場のニーズを十分に洗い出さないまま導入を急いだため、完成したシステムは操作が煩雑で使いこなしが難しく、スタッフへの教育も不十分。結局、導入後すぐにトラブルが相次ぎ、最終的には旧来の手書き・電話管理に戻ってしまったといいます。 - 失敗の原因と教訓

「IT化すれば便利になるはず」と期待だけが先行してしまい、システム選定のプロセスが杜撰だったことが問題でした。複数の製品を比較検討もせず、ベンダーに言われるがまま導入を決めてしまったのです。中小企業の現場には、システム導入を推進する社員がITに不慣れな場合も多いです。だからこそ事前調査と社員教育にしっかり時間を割き、導入後の運用をイメージすることが欠かせません。

参考:経営者が知るべきIT導入の成功例と失敗例 | 特定非営利活動法人IT整備士協会

国内小売チェーンのERP導入プロジェクトの事例

- 概要

某中堅小売チェーンでは、本部主導で新ERPを一気に全店舗に導入しました。ところが、システム設計の段階で現場店舗の業務フローを十分に考慮しなかったため、レジ操作や在庫管理などで大混乱が発生。店舗のスタッフからは「使いにくい」「手間が増えた」と不満が噴出し、結局レジ対応や在庫補充が遅れて顧客満足度を下げ、売上が低下するという事態に至りました。 - 失敗の原因と教訓

最大の問題は、現場のオペレーションを無視して「本部が理想とするシステム」を押し付けた点にあると言えるでしょう。現場スタッフへの教育や段階的導入をせずにビッグバン導入してしまったことで、店舗ごとの個別事情に合わせた調整が間に合わず、現場が混乱に陥ってしまったのです。

実際にそのシステムを利用する現場の社員の意見を聞きながら導入を進める、そしてパイロット店舗を選定して試行導入するなどのステップを踏むことが、こうした混乱を防ぐカギになります。

参考:経営者が知るべきIT導入の成功例と失敗例 | 特定非営利活動法人IT整備士協会

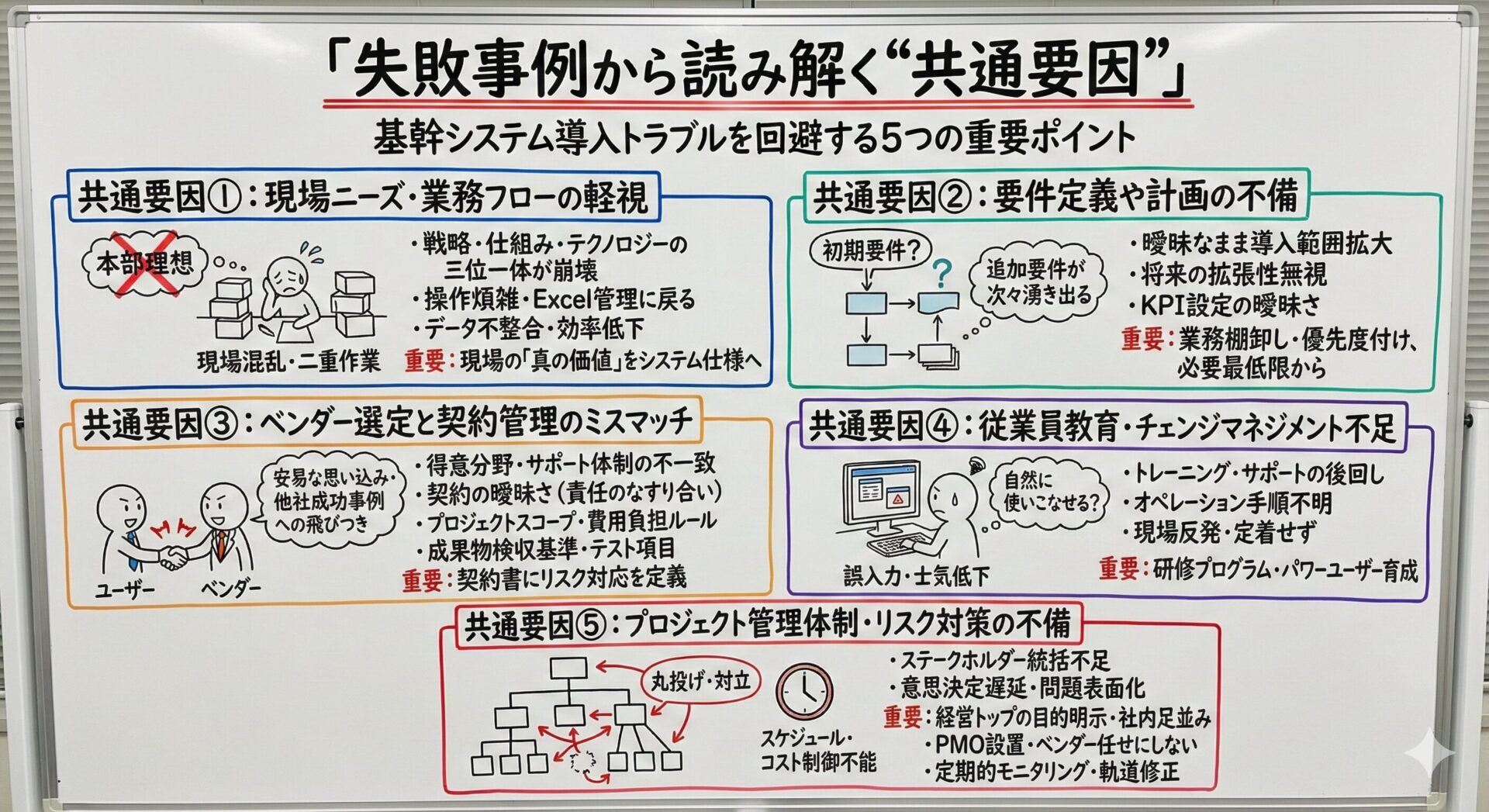

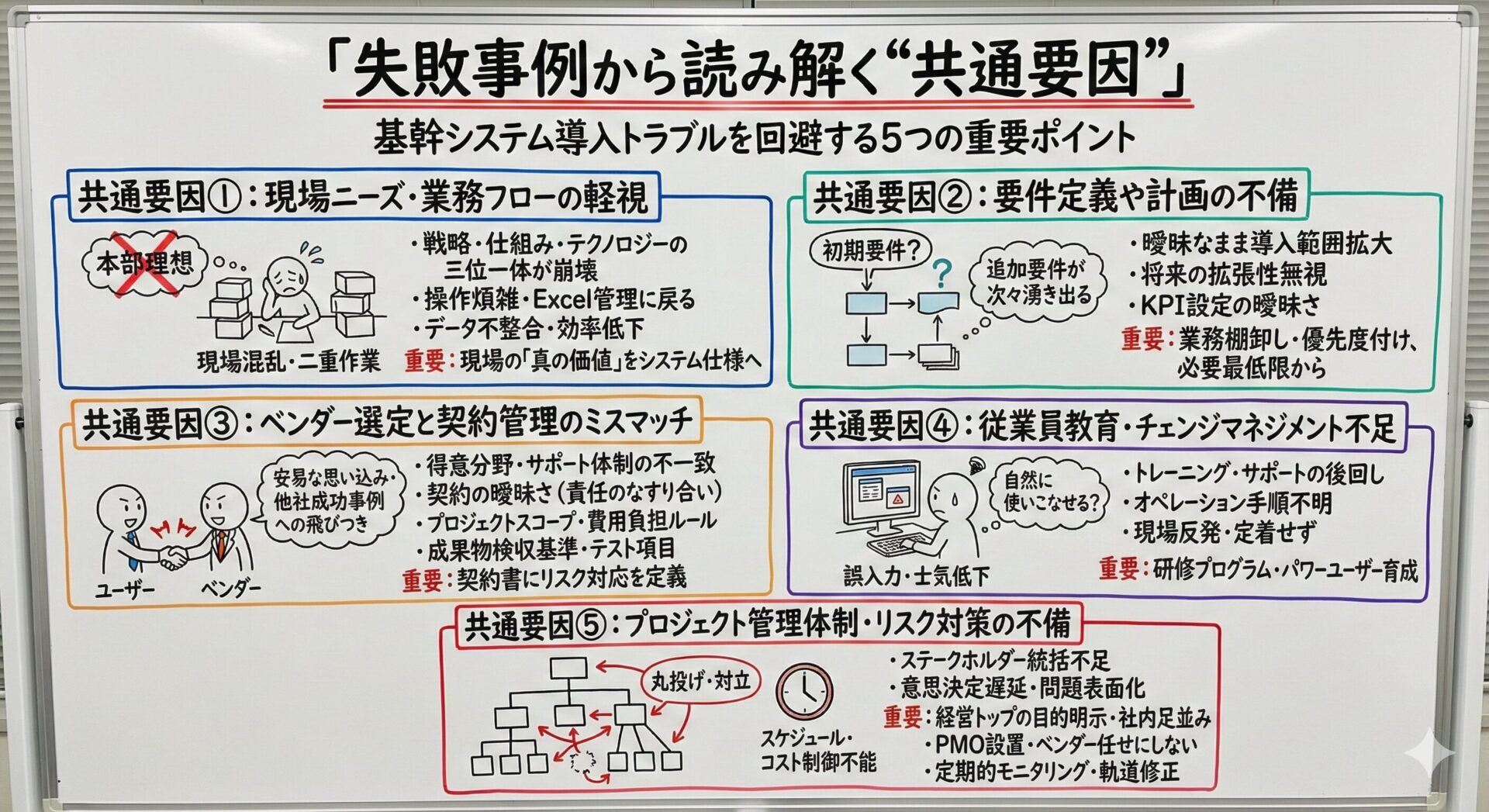

失敗事例から読み解く“共通要因”

先に挙げたミッション・プロデュース社やスルガ銀行、国内小売チェーンや飲食チェーンの事例からは、それぞれに固有の事情がありつつも、失敗の背景として共通する要素が見えてきます。どの企業であっても下記のポイントを軽視すれば、基幹システム導入におけるトラブルや大損失を招きかねません。逆にいえば、このポイントをしっかり押さえておけば、失敗リスクを相当程度下げることができます。

共通要因①:現場ニーズ・業務フローの軽視

「戦略」「仕組み」「テクノロジー」は三位一体であるべきですが、現場の意見が組み込まれないまま本部が理想だけを押し付けてしまうと、現場での混乱は避けられません。特に中堅中小企業の場合、「うちは人数も限られているし、一気にシステム導入しないと効率が悪い」と考えがちです。しかし、事前に店舗や工場などのオペレーションをしっかりヒアリングしなければ、システムが実際の動きと噛み合わず、余計な二重作業や混乱を生む結果となります。

現場の声を無視すると、導入後に次のような弊害が発生します。

- 操作手順が煩雑になり、スタッフが入力を敬遠する

- 現場独自のExcel管理・手書き管理に戻ってしまい、せっかく投資したシステムが形骸化する

- データの整合がとれず、売上・在庫・顧客情報の精度が低下

- 作業効率の低下に伴う残業増加や、スタッフのモチベーション低下

ここで重要なのは、「現場が本当に必要としている価値は何か?」を経営陣が理解し、それをシステム仕様に落とし込むプロセスです。単にITを入れるだけでは価値創出につながらず、むしろ各種負担を増やす結果にもなり得るのです。

共通要因②:要件定義や計画の不備

基幹システム導入を成功させる上で、「要件定義フェーズ」は極めて重要です。例えばスルガ銀行では、初期要件を「Corebank」という米国パッケージでまかなえると踏んでいたにもかかわらず、後から「やはり銀行特有の要件を満たせない」と判明し、プロジェクトの根幹が揺らぎました。ここに拍車をかけたのは、両者(銀行とベンダー)のコミュニケーション不足や、追加要件が次々と湧き上がるにもかかわらず契約内容を改定しなかったことです。

要件定義が甘い企業の典型例として挙げられるのは、以下のようなケースです。

- 「この機能はとりあえず必要そう…」という曖昧なまま導入範囲を広げる

- 将来的な業務拡張やデータ連携を織り込まず、現行業務だけを前提にシステムを組む

- 導入目的(KPI)の設定があいまいで、システム導入後のゴールイメージが共有されていない

特に中堅中小企業では、IT投資やシステム開発経験に乏しいケースが多く、“何をどう定義すればいいのか”が分からないことがあります。このとき大切なのは、自社の業務を棚卸しし、優先度を付けながら必要最低限の要件を固めることです。最初からフルスペックのシステムを求めてしまうと、プロジェクト全体が大幅に膨張するリスクが高まります。

共通要因③:ベンダー選定と契約管理のミスマッチ

「このベンダーなら大丈夫だろう」という安易な思い込みや、他社の大成功事例だけを見て飛びつく行為は非常に危険です。ITベンダーにはそれぞれ得意分野やサポート体制の特色があり、ユーザー側の業種・規模・要求レベルに合わなければ、プロジェクトは高い確率でトラブルに陥ります。

また、契約管理の段階で以下の点が不十分な場合、後々「責任のなすり合い」に陥る可能性が高まります。

- プロジェクトスコープと進め方の定義(どこまでが標準機能で、どこからがカスタマイズか)

- 要件変更や追加機能が出た際の費用負担ルール(小変更でも費用発生するか否か)

- 成果物の検収基準やテスト項目、受入手順(品質保証の範囲)

「バージョンアップや不具合修正はベンダーが無償でやってくれるだろう」という曖昧な期待は禁物です。きちんと契約書に盛り込み、万一の際の対応を定義しておかないと、後から想像以上の請求を受けるリスクがあります。

共通要因④:従業員教育・チェンジマネジメント不足

新しいシステムを使いこなすには、それ相応のトレーニング期間やサポート体制が必要です。しかし、導入予算を少しでも削減するために、あるいは日常業務が忙しいことを理由に、従業員教育が後回しにされるケースが少なくありません。

経営者やプロジェクト担当者が「システムさえ導入すれば自然に使いこなせる」と誤解していると、次のような問題が起きます。

- オペレーション手順が分からず誤入力・二重入力・入力モレが多発

- 「こんな使いにくいシステム、やってられない」とスタッフが反発し士気が下がる

- 現場で手探り状態が続き、“本来の効果”がまるで引き出せない

ITを得意とする担当者がいない場合は、外部コンサルタントやベンダーに研修プログラムを用意してもらう、あるいはパワーユーザー(システムに比較的慣れやすいスタッフ)を育成して現場のヘルプデスク役に任命するなど、定着支援を具体的に検討しておく必要があります。

共通要因⑤:プロジェクト管理体制・リスク対策の不備

基幹システム導入には、多くのステークホルダーが関わります。総務・経理・生産・営業・店舗など、各部門がシステムにどう連携するのかを統括する仕組みがなければ、統制が取れずにスケジュールもコストも制御不能になりかねません。

特に、「役員クラスはシステムの細部が分からないからと丸投げ」「IT担当と現場が対立して社内調整が進まない」という状況は要注意です。こうした場合、問題が表面化してもすぐに意思決定できず、結果として大規模トラブルに発展するまで手を打てないまま突き進んでしまうことがあります。

- 経営トップが目的と優先度を明示し、社内で足並みをそろえる

- ユーザー企業側もPMO(プロジェクト管理組織)やキーマンを設定し、ベンダー任せにしない

- 途中経過で重大なリスクが発生したら、躊躇せず計画を修正する

このように、「定期的なモニタリング」と「機動的な軌道修正」ができる環境を整備しておくことが、プロジェクト崩壊を防ぐ大きなポイントです。

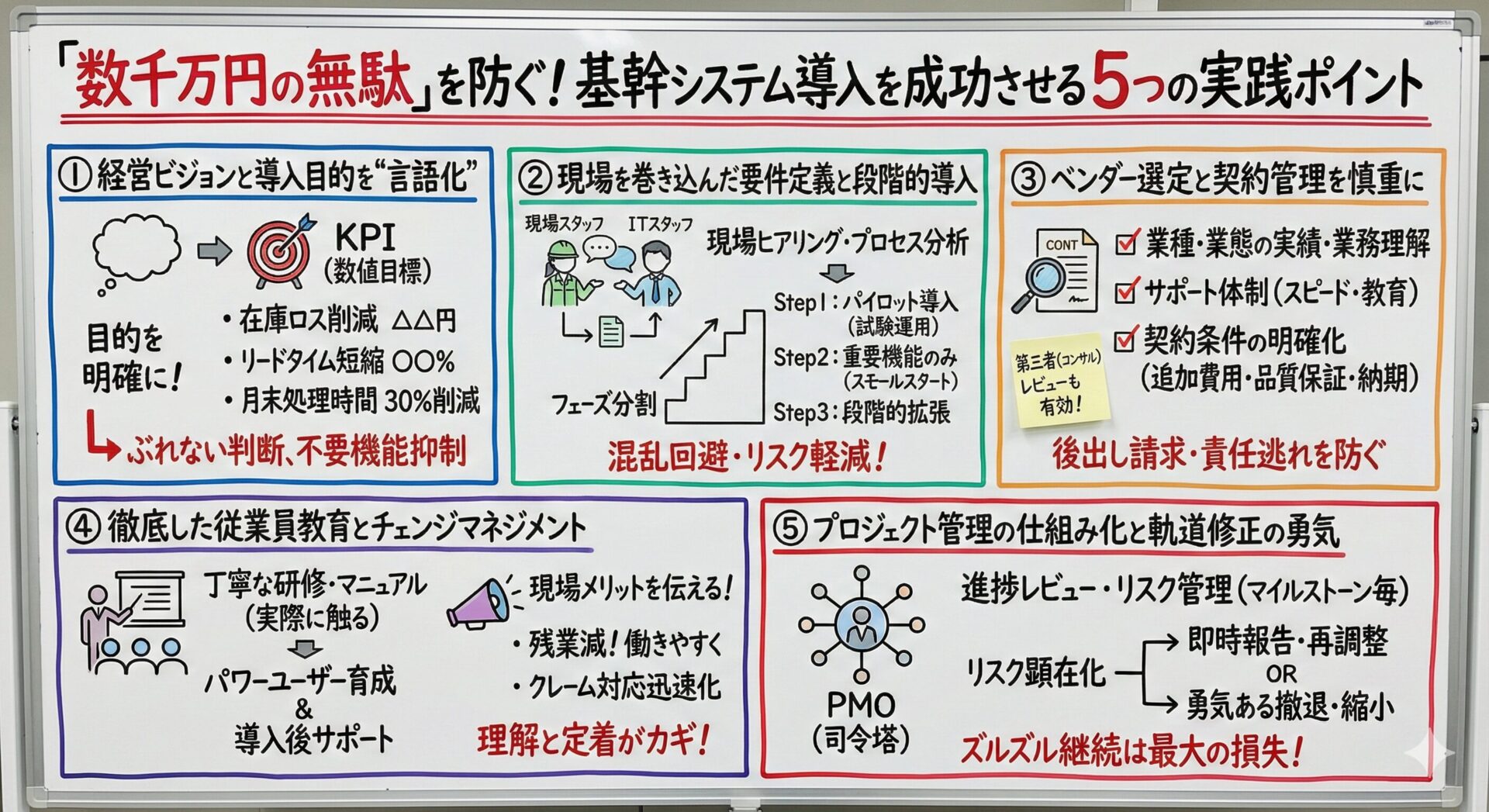

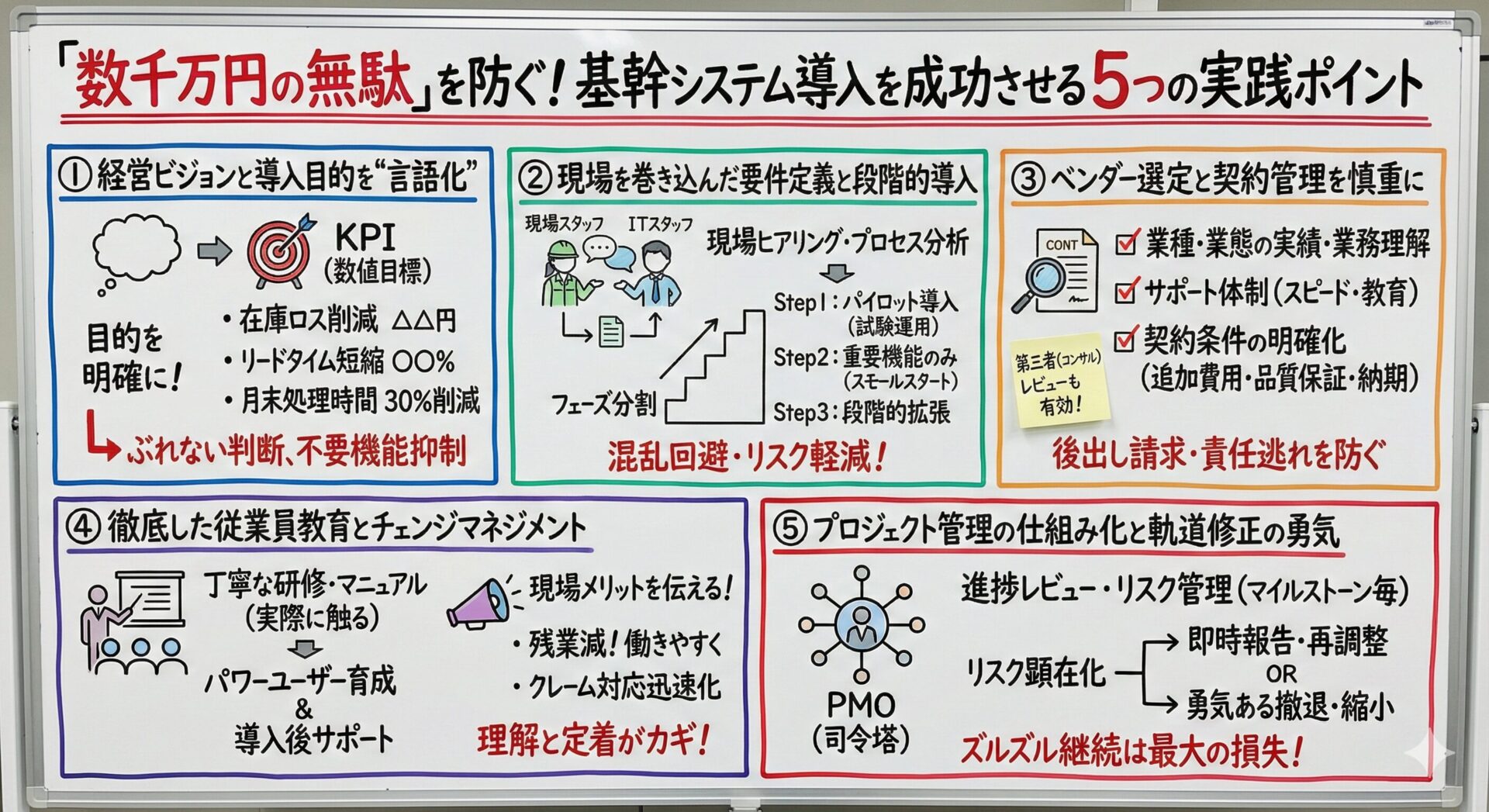

“数千万円の無駄”を防ぐために必要なポイント

ここからは、上記の失敗要因を回避すべく、具体的にどう行動すればよいのかを提示します。各社の置かれた環境や導入目的は様々ですが、「何を」「いつ」「どのように」進めるかを明確にするうえで役立つ視点を以下にまとめました。

ポイント①:経営ビジョンと導入目的を“言語化”する

システム導入には当然、下記のような目的があるはずです。

- 在庫管理の精度向上

- 受発注のリードタイム短縮

- リアルタイムな原価・利益管理

- 紙やExcel作業を減らして人的ミスを低減

しかし、「なんとなく」の期待感だけでは、導入後の評価も曖昧になり、プロジェクトが迷走します。そこで、「導入の成功指標(KPI)を数値で定義し、全社で共有する」ことが非常に重要です。例えば、「月末締め処理にかかる時間を30%削減」「在庫ロスを年間500万円削減」「顧客リピート率を2ポイント向上」といった形で目標を明確化しましょう。

これにより、「そもそも導入は必要か?」「どこまでコストをかけるべきか?」といった経営判断がブレにくくなり、不要な機能やカスタマイズ・追加開発の欲張りも抑制できます。

ポイント②:現場を巻き込んだ要件定義と段階的導入

先述のように、現場のオペレーションと乖離したシステムを一気に導入するのは非常に危険です。

- 現場ヒアリング・プロセス分析: 売り場・工場・倉庫などのスタッフやリーダーと、現行業務の流れや課題を徹底的に洗い出す。

- パイロット導入や試験運用: まず一部の拠点や機能だけで新システムを試し、問題点や抵抗感を事前に把握する。

- フェーズ分割: 本番稼働を段階的に行う。最初のフェーズでは重要度の高い機能だけを実装し、その後必要に応じて追加機能を展開する。

以上の打ち手により、「導入初日に全社が混乱して業務停止に陥る」といった最悪のリスクを軽減できます。特に中堅中小企業では、現場のキャパシティが限られているため、この「少しずつの導入→修正→拡張」というアプローチが有効です。

ポイント③:ベンダー選定と契約管理を慎重に

「有名なベンダーだから安心」「価格が安いからお得」といった短絡的な理由で契約すると痛い目を見ることがあります。以下の点を必ずチェックしましょう。

- 業種・業態の導入実績: 自社と似た業態への導入実績が豊富で、担当者が業務理解に明るいか。

- サポート体制: 問題発生時の対応スピード、現場教育や運用サポートのメニューが整備されているか。

- 契約条件の明確化: 追加機能や仕様変更が出た場合の費用ルール、納品物の品質保証範囲、納期遅延時の対応策など。

ここを曖昧にしたまま契約を進めると、後から「思わぬカスタマイズ料金を請求された」「障害が起きたのにサポートが遅い」「何が完成形か分からないままプロジェクトが続いている」といった事態に陥ります。

必要に応じて、第三者のコンサルタントに「提案書や契約書のレビュー」を依頼するのも賢い選択です。自社内にIT専門家がいない場合は、外部の知見をうまく活かすことで、数千万円の損失を未然に防げる可能性が高まります。

ポイント④:徹底した従業員教育とチェンジマネジメント

どれほど優れたシステムでも、使う人が理解せず抵抗感を持ってしまえば、成果は出ません。

- 研修やマニュアル作成: 導入前後に丁寧な研修を行い、特に基本操作や入力手順に関しては“実際に触りながら”習熟できる場を用意する。

- パワーユーザーの育成: 部署ごとにシステムに強い担当者を育成し、導入初期の混乱を吸収する体制を整える。

- 導入後サポート期間の確保: 稼働直後は問い合わせや予期せぬエラーが頻発するため、一定期間はベンダーや社内IT担当が密着してフォローする。

加えて、「新システムで何を実現するのか」を全社員に周知するためのチェンジマネジメントが不可欠です。

- 「こうすれば在庫ロスが減り利益が上がる」

- 「ここの入力が自動化されると残業が減り、働きやすくなる」

- 「顧客からの問い合わせに即座に答えられるようになり、クレームが減る」

など、現場にとっての具体的メリットを繰り返し伝え、理解を深めることで導入の成功率は大幅に高まります。

ポイント⑤:プロジェクト管理の仕組み化と軌道修正の勇気

最後に、導入プロセス全体をコントロールするためのポイントを整理します。

- PMO(プロジェクト管理組織)の設置

- 経営陣直下のプロジェクトマネージャーを中心に、各部門から選出したキーマンで構成する。

- ベンダーとの折衝やスケジュール管理、リスク報告などを一元的に担う。

- 進捗レビューとリスク管理

- マイルストーンごとにレビューを実施し、「予定通り進んでいるか」「追加要件や不具合はないか」をチェックする。

- リスクが顕在化した場合は経営トップに即時報告し、予算・スコープ・納期などの再調整を早期に行う。

- やむを得ない中止や縮小を検討する

- プロジェクトが大幅に遅延し、費用対効果が著しく低下すると判断できる場合は、「途中で撤退・縮小し、被害を最小限に食い止める」決断も必要。

- 失敗を恐れてズルズル継続すると、より大きな損失を被る可能性が高い。

ビジネスは常に変化します。想定外の経営環境の変動、組織変化、規制対応など、途中で前提が変わることも珍しくありません。状況に合わせて柔軟に計画を見直す姿勢は、最終的な成功を左右する非常に大きな要素です。

Q&A

Q1. 中小企業はお金も人員も限られるので、システムの段階的導入よりもシステムを一気に入れるビッグバン導入の方がコストを抑えられるのではないですか?

A. 一見、短期決戦のビッグバン導入の方がコストを安く済ませられそうに思えますが、導入後に大きな不具合が起きるた場合、莫大なリカバリー費用がかかる恐れがあります。初期導入費用が多少増えても、パイロット導入や並行稼働期間を設けたほうがトータルコストは抑えやすいです。最初に現場のフィードバックを得ることで、その後の全社展開での失敗リスクを低減できます。

Q2. 「うちの業務は特殊だから既製品は合わない」という声が現場から出ます。カスタマイズ・追加開発前提で進めても大丈夫でしょうか?

A. 特殊性をアピールするのは現場の心理として理解できますが、本当に特殊なのか、他社でも類似事例があるのかをしっかり調べるのが先です。必要最低限のカスタマイズ・追加開発にとどめれば、コスト増や納期遅延を抑えられます。逆に大幅なカスタマイズ・追加開発は、システムの維持費も跳ね上がるので、慎重に検討しましょう。

Q3. 現場の声を反映しすぎると収拾がつかなくなりそうで不安です。どう折り合いをつければいいのでしょうか?

A. 確かに要望をすべて詰め込もうとすると、システムが複雑化してしまう危険があります。そこで「優先度付け」が重要です。各要望のビジネスインパクトや緊急度を検討し、導入フェーズを分けるのも一手です。最初のリリースでは「必須機能のみ」を固め、残りは二次開発で追加していくなど、段階的なアプローチで落としどころを見つけてください。

Q4. システム導入の知見を社内に蓄積するにはどうすればいいですか?

A. 中堅中小企業では、「IT担当者が1人もいない」というケースも珍しくありません。可能であれば外部のコンサルタントを一時的にアドバイザーとして招き、社内プロジェクトメンバーにノウハウ移転してもらう形が望ましいです。定期的な勉強会やベンダーとのやり取りを通じて、プロジェクト完了後も「システムを使いこなし続ける力」を社内に根付かせましょう。

まとめ

基幹システムの導入は、企業にとって大きな投資であり、成功すれば経営変革のエンジンとして大きな価値をもたらします。反面、今回ご紹介した事例のように、「在庫が見えなくなってしまう」「システムが使い物にならず法廷闘争に発展する」「現場から総スカンを食らう」など、失敗したときのダメージも非常に大きいのが実態です。しかも失敗してからのリカバリーには、さらに大きなコストと時間がかかることも珍しくありません。

失敗を回避するためには、事前の要件定義やベンダー選定を慎重に行い、現場を巻き込むプロジェクト体制を組むことが不可欠です。そのうえで、導入の進め方(段階的導入やテスト期間の設定、リスク対策など)も綿密に計画する必要があります。そして、経営陣が強力にコミットし、現場が理解・納得できる「導入の意義」を示すことで、システムが真に定着していくのです。

多くの企業変革を支援してきた経験から申し上げると、中堅中小企業こそ、基幹システムの刷新を成功させたときのリターンは非常に大きいと感じています。大企業のように何十億円という投資はできなくとも、しっかりとした要件定義とリスク管理を行えば、「少ない投資で大きな効果」を得られる可能性は十分にあります。逆にそれを怠ると、数千万円以上の無駄遣いが発生し、社内の混乱を招くリスクは高まります。

「自社の成長を加速させるために、基幹システムをどう活用するか」――この問いを経営者・役員・管理職であるあなたが真剣に考え、現場と足並みをそろえてプロジェクトを推進すれば、きっと大きな成果が得られるはずです。もし専門知識が不足している場合は、外部のコンサルタントやITベンダーの力を上手に活用し、自社に最適な形でシステムを導入・定着させてください。大切なのは「最初の一歩を間違えずに踏み出すこと」と「軌道修正をいとわない柔軟性」です。 失敗に学び、成功につなげる――その姿勢を貫けば、基幹システム導入は決して怖いものではなく、中堅中小企業の競争力をぐんと高める“頼れる武器”となるでしょう。

本コラムが、基幹システムの理解や導入にあたっての参考になれば幸いです。何かご不明な点や具体的な導入ステップについてご相談がありましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。あなたの会社のビジネスの成長と発展をしっかりサポートしてまいります。

DXの具体的な進め方やツール選定、社内体制づくりなど、お悩みやご不明点がありましたらお気軽にご相談ください。唐澤経営コンサルティング事務所では、中小企業診断士・ITストラテジストとして、中小企業の規模や業種に合わせた最適なアドバイスとサポートを行っています。

お問い合わせや無料相談は、以下のフォームからお願いいたします。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)