唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

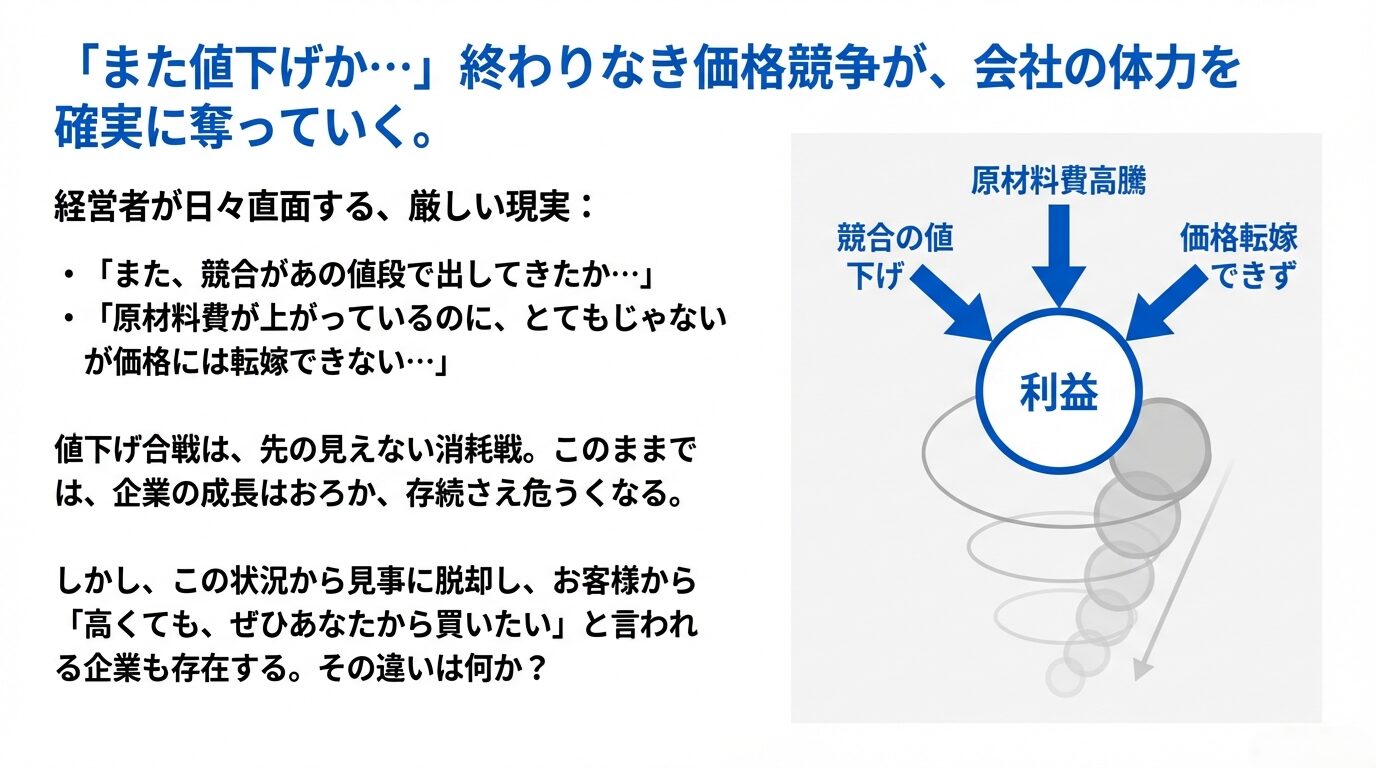

「また、競合があの値段で出してきたか…」

「原材料費が上がっているのに、とてもじゃないが価格には転嫁できない…」

日々の経営のなかで、このような悩ましい価格競争に頭を抱えていらっしゃる経営者の方は、決して少なくないでしょう。先の見えない経済状況のなか、値下げ合戦の消耗戦に身を投じることは、会社の体力を少しずつ、しかし確実に奪っていきます。多くの経営者の方が同じように価格の問題で苦しみ、そして、その状況から見事に脱却していく姿を、私はこの目で見てきました。

では、消耗戦から抜け出し、お客様から「高くても、ぜひあなたから買いたい」と言われる企業と、そうでない企業の違いは、一体どこにあるのでしょうか?

その答えこそが、本日のテーマである「付加価値」です。

この言葉、一度は耳にしたことがあるかもしれません。しかし、「付加価値が大事なのは分かるが、具体的に何をすればいいのか分からない」「自社にどんな付加価値があるのか、見つけ方が分からない」というのが、多くの経営者の方の本音ではないでしょうか?

本コラムでは、机上の空論ではない、現場で即使える「付加価値」の本質と、それを高めるための具体的な5つの実例を、豊富な例を交えながら徹底的に解説します。この記事を読み終える頃には、あなたが明日から取り組むべき「付加価値向上」への道筋が、明確に見えているはずです。価格競争という霧の中から抜け出し、会社を新たな成長軌道に乗せるための羅針盤として、ぜひ最後までお付き合いください。

そもそも「付加価値」とは何か?~売上との根本的な違い~

まず、基本の確認から始めましょう。「付加価値」とは、一体何でしょうか?

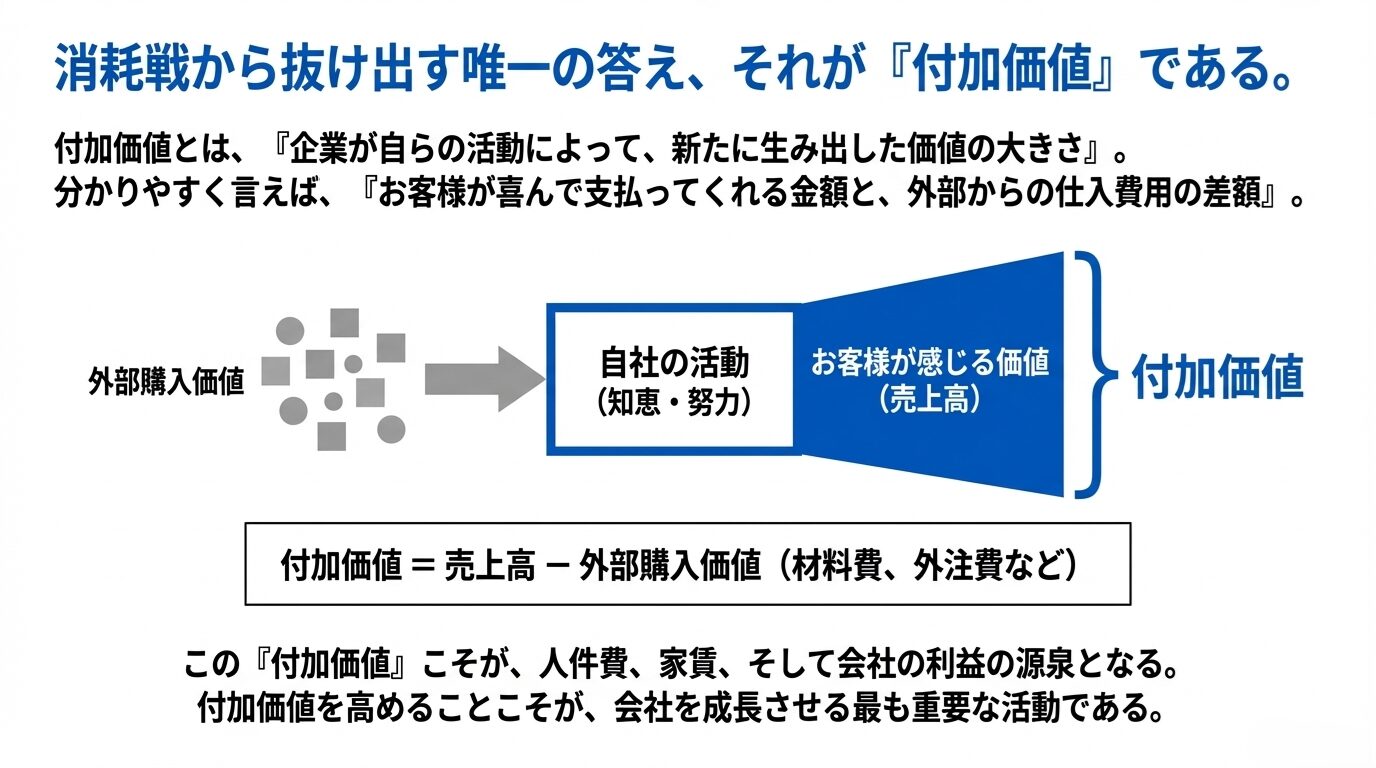

会計上の難しい定義は一旦脇に置き、ビジネスの現場における言葉で説明するならば、付加価値とは「企業が自らの活動によって、新たに生み出した価値の大きさ」のことです。もう少し分かりやすく言うと、「お客様が、その商品やサービスに対して喜んで支払ってくれる金額と、その商品を作るために外部から仕入れた原材料費などとの差額」とも言えます。

付加価値とは「企業が自らの活動によって、新たに生み出した価値の大きさ」のことである。言い換えると、「お客様が、その商品やサービスに対して喜んで支払ってくれる金額と、その商品を作るために外部から仕入れた原材料費などとの差額」とも言える。

簡単な計算式で示すと、以下のようになります。

付加価値=売上高−外部購入価値(材料費、外注費、水道光熱費など)

この計算式から生み出された「付加価値」が、人件費、事務所の家賃、そして会社の利益の源泉となります。つまり、付加価値を高めることこそが、利益を増やし、社員の給与を上げ、会社を成長させるための最も重要な活動なのです。

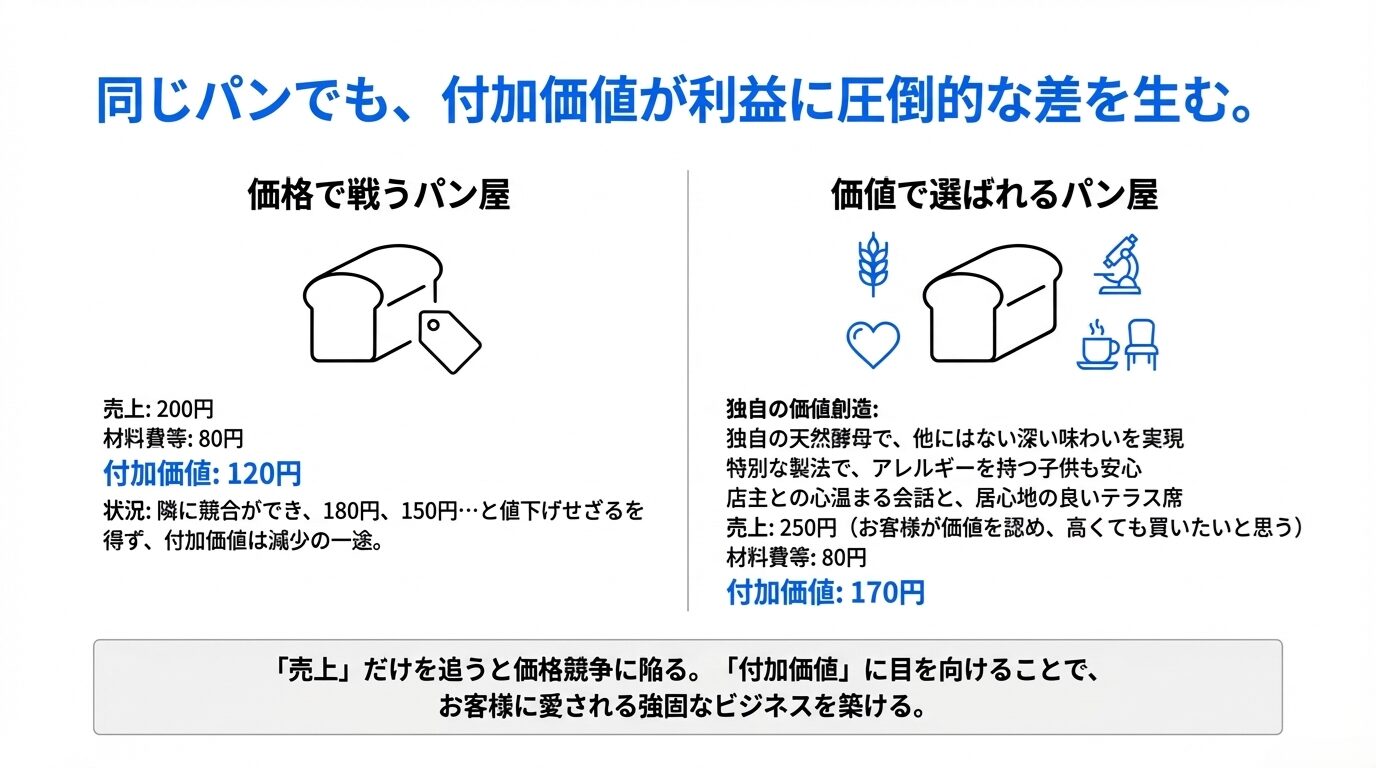

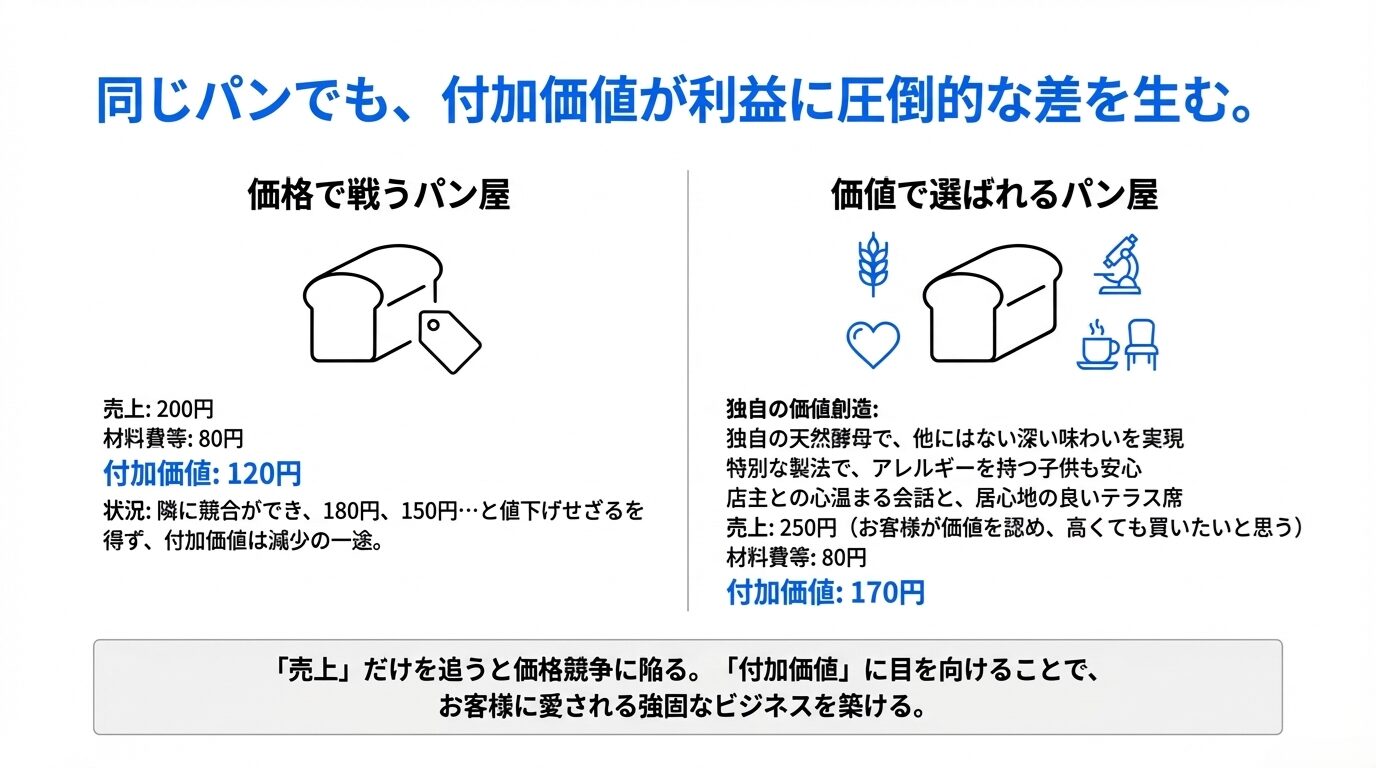

パン屋の例で考えてみましょう。例えば、一軒のパン屋があるとします。

- 外部から購入したもの(外部購入価値):

- 小麦粉、バター、砂糖、酵母などの材料費

- パンを焼くための電気代・ガス代

- お店の家賃

- パンの売上高: 1個200円

この場合、パンの材料費や光熱費が1個あたり80円だとすると、付加価値は「200円 – 80円 = 120円」となります。

では、隣にもう一軒、同じように1個200円でパンを売る店ができたとしたらどうでしょう。価格競争になれば、180円、150円と値下げせざるを得なくなり、付加価値はどんどん減っていきます。

しかし、もし最初のパン屋が、

- 独自の天然酵母を使い、他にはない深い味わいを実現した

- アレルギーを持つ子供でも安心して食べられるよう、特別な製法を開発した

- 店主が毎朝、お客様一人ひとりと笑顔で会話することを何よりも大切にしている

- 買ったパンをその場で楽しめる、居心地の良いテラス席を用意した

としたらどうでしょうか?

これらの「独自の酵母」「特別な製法」「笑顔の接客」「心地よい空間」は、単なる小麦粉やバターといった「モノ」ではありません。これこそが、このパン屋が自らの知恵と努力で新たに生み出した「付加価値」です。この付加価値に魅力を感じたお客様は、「たとえ250円でも、この店のパンが食べたい」と思ってくれるかもしれません。そうなれば、付加価値は「250円 – 80円 = 170円」となり、利益は大幅に向上します。

「売上」だけを追いかけると価格競争に陥りがちですが、「付加価値」に目を向けることで、価格競争とは無縁の、お客様に愛される強固なビジネスを築くことができるのです。

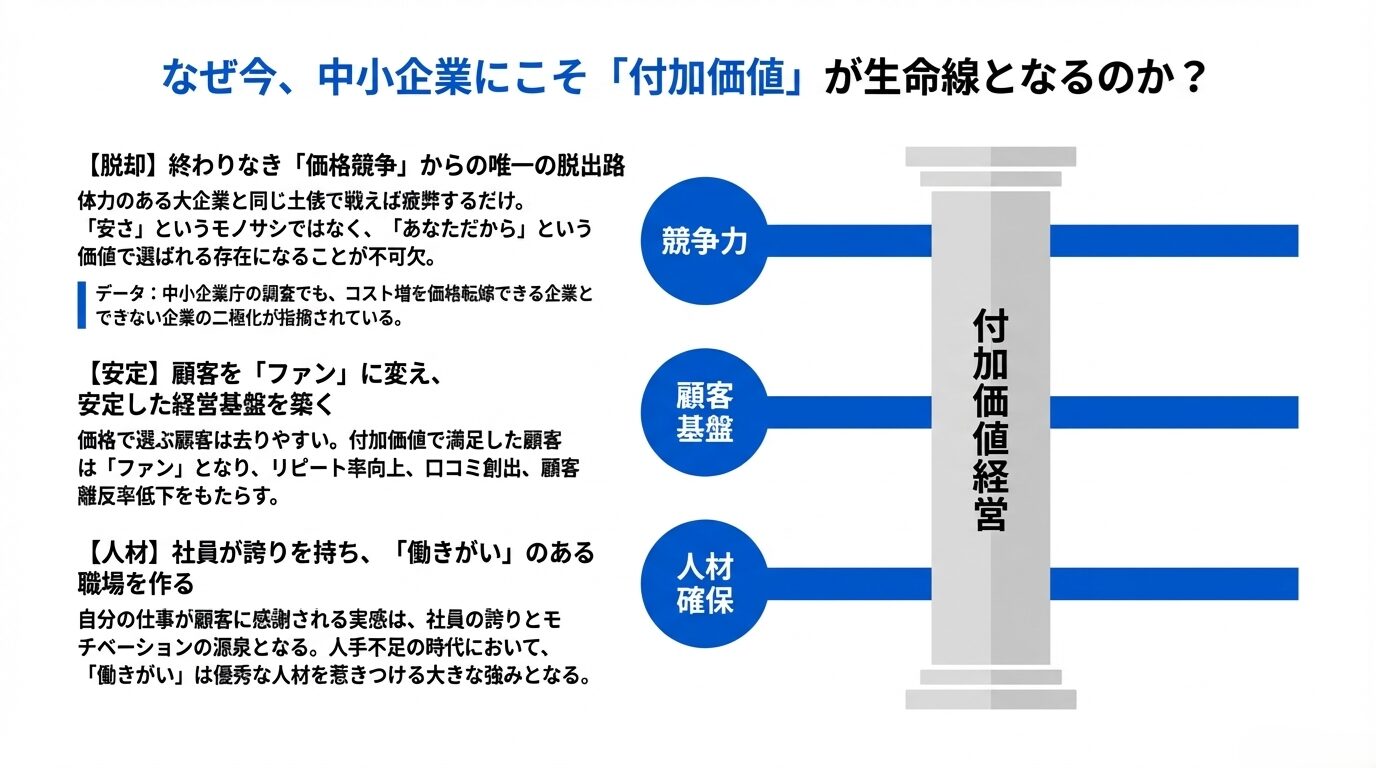

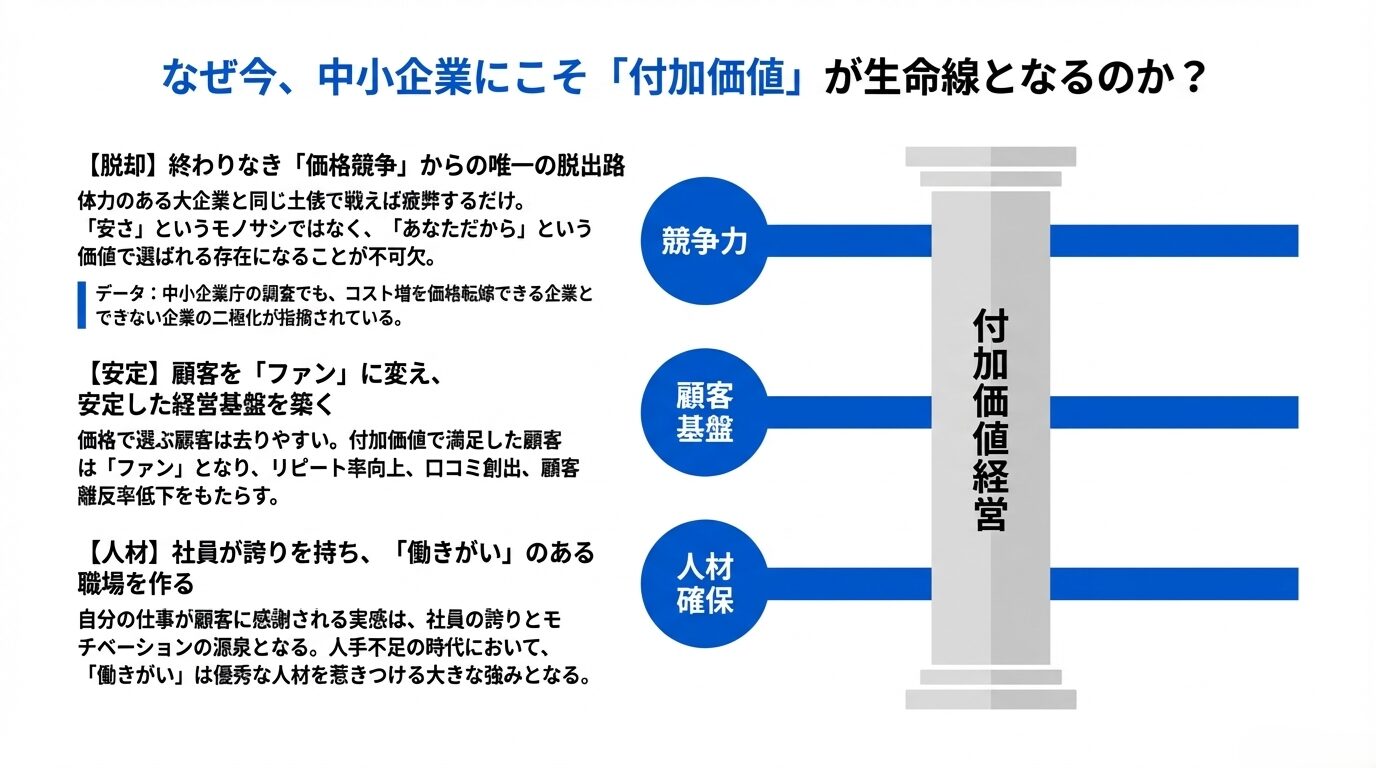

なぜ今、中小企業にこそ「付加価値」が重要なのか?

付加価値の重要性は、今に始まったことではありません。しかし、現代のビジネス環境、特にリソースの限られる中堅中小企業にとって、その重要性はかつてないほど高まっています。その理由は、大きく3つあります。

理由①:終わりなき「価格競争」からの唯一の脱出路

第一の理由は、冒頭から繰り返しお伝えしている「価格競争からの脱却」です。

中小企業庁が公表している「価格交渉促進月間(2025年3月)フォローアップ調査」によれば、コストの増額分を一部でも転嫁できた企業の割合が増加した一方で、引き続き「転嫁できた企業」と「できない企業」とで二極分離の状態となっています。原材料費やエネルギー価格が高騰する中で、それを売価に反映できなければ、利益は圧迫される一方です。

体力のある大企業であれば、大量生産によるコスト削減で低価格を実現できます。しかし、中小企業が同じ土俵で戦えば、待っているのは疲弊だけです。この消耗戦から抜け出す唯一の道が、価格以外の判断基準、すなわち「付加価値」でお客様に選ばれる存在になることなのです。「安さ」というモノサシではなく、「あなただから」という特別な価値で選ばれるビジネスを築くことが、中小企業の生命線となります。

理由②:顧客を「ファン」に変え、安定した経営基盤を築く

価格だけで選んでいる顧客は、より安いものが見つかれば、簡単に離れていってしまいます。これは、経営としては非常に不安定な状態です。一方で、企業の生み出す付加価値に共感し、満足してくれた顧客は、単なる「お客様」から「ファン」へと変わっていきます。ファンになってくれた顧客は、

- 繰り返し購入してくれる(リピート率の向上)

- 競合他社に目移りしにくい(顧客離反率の低下)

- 知人や友人に積極的に勧めてくれる(口コミによる新規顧客獲得)

- 多少の値上げにも納得してくれる

といった、企業にとって計り知れない恩恵をもたらしてくれます。

一人の熱狂的なファンは、時にどんな高価な広告よりも力強い味方となります。付加価値を高めることは、短期的な売上を伸ばすだけでなく、長期的に会社を支える強固な顧客基盤を築くことにつながるのです。

理由③:社員が誇りを持ち、「働きがい」のある職場を作る

付加価値は、顧客だけでなく、従業員にとっても極めて重要です。自社の商品やサービスが、顧客から深く感謝され、「ありがとう」という言葉を直接もらえるようなビジネスを想像してみてください。そこで働く社員は、自分の仕事に誇りとやりがいを感じるでしょう。

「自分たちは、単にモノを安く売っているのではない。お客様の生活を豊かにする、価値ある仕事をしているんだ」

この誇りは、社員の定着率を高め、より良いサービスを提供しようというモチベーションの源泉となります。

人手不足が深刻な問題となっている現代において、「給与」や「休日」といった条件面だけでなく、「働きがい」や「仕事への誇り」といった、金銭では測れない価値を提供できる企業は、人材採用においても大きな強みを持つことができます。付加価値の高いビジネスは、顧客を惹きつけ、そして優秀な人材をも惹きつけるのです。

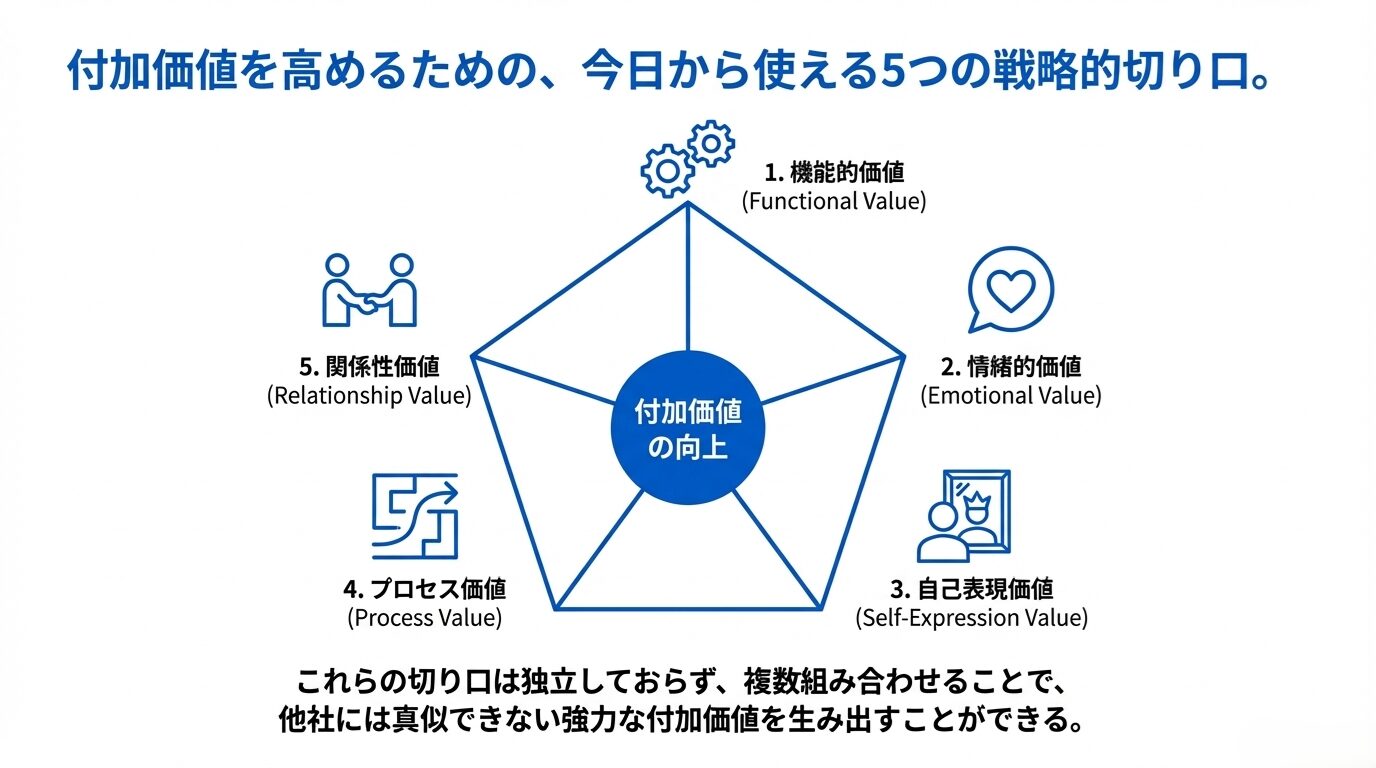

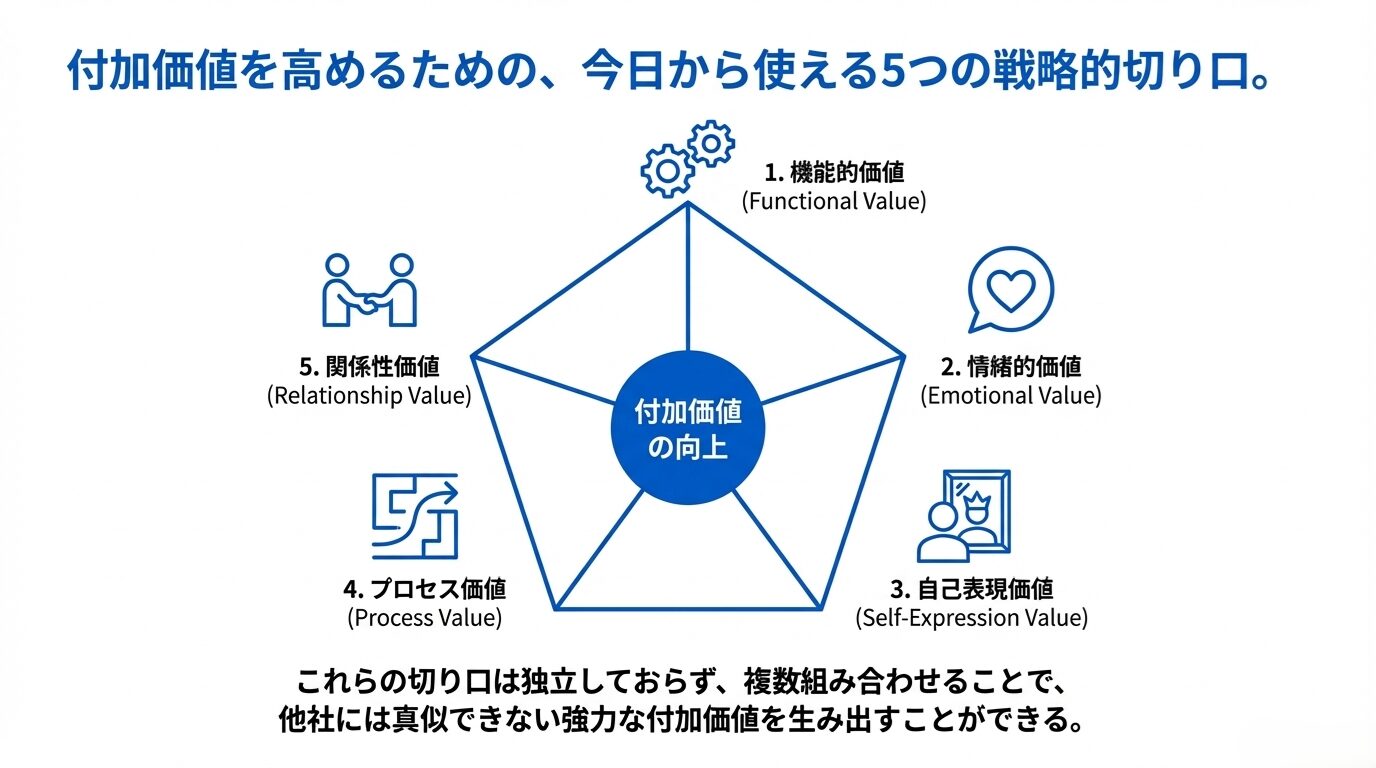

今日から使える!付加価値を高める5つの切り口

では、具体的にどうすれば自社の付加価値を高めることができるのでしょうか?「付加価値創造の5つの切り口」をご紹介します。これは、どのような業種にも応用できる普遍的なフレームワークです。ぜひ、自社に置き換えて考えてみてください。

切り口1:【機能的価値】の追求 ~「便利さ」と「質の高さ」を極める~

これは付加価値の最も基本的なアプローチであり、商品やサービスの基本的な性能、品質、耐久性、利便性などを高めることを指します。

例えば、あるパン屋さんが「アレルギーを持つ子供でも安心して食べられる特別な製法を開発したパン」を提供する場合がこれにあたります。これは、単に美味しいだけでなく、顧客の特定のニーズ(アレルギー対応)に応えるという「質の高さ」と「利便性」を極めた機能的価値の典型例です。

他にも、「とにかく壊れない製品」「他社製品より圧倒的に速いサービス」「操作が驚くほど簡単なシステム」なども機能的価値に該当します。大企業が参入しづらいような特定のニッチな分野において、この機能的価値を徹底的に磨き上げることは、リソースが限られる中小企業にとって特に得意とする差別化戦略となります。

<自社への問いかけ>

- お客様が、私たちの商品やサービスの「基本的な機能」で、本当に満足している点はどこだろう?

- 逆に、「もっとこうだったら良いのに」と思われている点はないだろうか?

- 「品質」や「使いやすさ」において、他社に絶対に負けないと断言できる点は何か?

切り口2:【情緒的価値】の創造 ~「物語」と「共感」でファンを作る~

商品やサービスの機能そのものだけでなく、顧客の感情に訴えかける価値を生み出すことを指します。現代は機能が同じレベルの商品があふれており、所有する喜び、利用する楽しさ、ブランドへの愛着、共感といった情緒的な側面がより重要になっています。例えば、「このブランドの服を着ていると、気分が上がる」といった感覚や、「この会社の理念を応援したい」という思いも情緒的価値に該当します。商品の背景にあるストーリーや、作り手の想いを伝えることで、顧客は単なる消費者ではなく、共感者、つまり「ファン」へと変わっていくのです。

こちらもパン屋さんの例で説明しましょう。単に「美味しいパン」を提供するだけでなく、「店主が毎朝、お客様一人ひとりと笑顔で会話することを何よりも大切にしている」ことや、「買ったパンをその場で楽しめる、居心地の良いテラス席を用意した」ことなどが、情緒的価値を生み出します。お客様は、パンの味だけでなく、「この店の雰囲気や店主の想いが好きだ」と感じ、「たとえ250円でも、この店のパンが食べたい」と思うようになるのです。これは、顧客がその場所や人とのつながり、提供される体験全体に対して良い感情を抱き、愛着が生まれることで付加価値が高まる典型例です。

このように、企業や商品にまつわる歴史、開発の苦労話、創業者の熱い想いなどを伝えることも、顧客に「素敵だな」「応援したいな」と感じてもらい、情緒的価値を深めることにつながります

<自社への問いかけ>

- 私たちの会社や商品には、どんな歴史や物語があるだろうか?

- 創業者が込めた想いや、開発の裏にあった苦労話はないだろうか?

- お客様に「素敵だな」「応援したいな」と感じてもらえるような、私たちのこだわりは何か?

切り口3:【自己表現価値】の提供 ~顧客の「なりたい自分」を叶える~

商品やサービスを利用したり、所有したりすることで、顧客が「理想の自分」に近づける、あるいは「自分らしさ」を表現できると感じる価値を指します。単にモノを提供するのではなく、顧客の自己実現をサポートするパートナーになるという視点です。

例えば、あるアパレルブランドが、単に機能性の高い服を売るだけでなく、その服を身につけることで「センスの良い人だと思われる」といった感覚を提供するケースがこれにあたります。また、環境に配慮した製品やサービスを提供することで、利用者が「このサービスを利用することで、環境に配慮した生活を送る自分になれる」と感じることも、自己表現価値の提供です。さらに、特定のコミュニティに属することで「向上心のある自分でいられる」と感じる場合も、この価値に該当します。

顧客は、商品そのものの機能や価格だけでなく、「これを買うことで、どんな自分になれるのか?」「どんなライフスタイルが実現できるのか?」という点に価値を見出すことがあります。企業は、お客様が私たちの商品やサービスを通じて、どんな自分になりたいのか、そしてどのような「自己実現」をお手伝いできるのかを深く問いかけることで、この自己表現価値を高めることができるでしょう。

<自社への問いかけ>

- お客様は、私たちの商品やサービスを通じて、どんな自分になりたいのだろうか?

- 私たちは、お客様のどんな「自己実現」をお手伝いできるだろうか?

- 私たちの商品は、お客様の社会的ステータスや価値観を、どのように表現するものだろうか?

切り口4:【プロセス価値】の革新 ~「買いやすさ」と「心地よさ」の提供~

商品やサービスそのものの価値だけでなく、顧客がそれを手に入れるまでの過程(プロセス)における体験に価値を見出すアプローチです。顧客が商品を購入したりサービスを利用したりするまでの各段階で感じる手間やストレスを軽減し、代わりに「快適さ」と「安心感」を提供することで付加価値を生み出します。

具体的な事例としては、以下のようなものが挙げられます。

• 「あの店は、いつ電話しても対応が丁寧で気持ちが良い」

• 「発注から納品までが、驚くほどスムーズで楽だ」

• 「購入後のサポートが手厚く、安心して使える」

特にBtoB(企業間取引)の分野では、担当者にとっての「楽さ」「スムーズさ」「安心感」が、価格以上の大きな価値となることが多々あります。中小企業にとっては、顧客との物理的・心理的な距離が近いという強みを活かし、丁寧なヒアリングや手作りの分かりやすい説明書を添えるなど、お金をかけずに知恵と工夫で「プロセス価値」を高めることが得意な領域でもあります。顧客が「この会社と取引すると、いつも心地よい体験ができる」と感じることで、単なる売り買い以上の信頼関係が構築されます。

フォームの始まり

フォームの終わり

<自社への問いかけ>

- お客様が、私たちの商品を購入する(または利用する)までに、どんな手間やストレスを感じているだろうか?

- 問い合わせ、見積もり、発注、納品、支払、アフターサポートの各段階で、もっと「快適」にできることはないか?

- 「心地よい体験」を提供するために、従業員の接客やコミュニケーションで改善できる点はないか?

切り口5:【関係性価値】の構築 ~「つながり」で、なくてはならない存在に~

企業と顧客、あるいは顧客同士の「つながり」そのものを価値として提供するアプローチです。人々は、有益な情報や人が集まる場所に自然と惹きつけられます。単に商品やサービスを売買するだけでなく、顧客との間に長期的な信頼関係を築き、顧客にとって「なくてはならない存在」になることを目指します。

例えば、以下のようなケースが関係性価値の典型例です。

•「あの会社に相談すれば、何か良い解決策や人を紹介してくれる」と感じさせること。これは、単なる取引先ではなく、顧客の課題解決を支援するビジネスパートナーとしての信頼を築いている状態です。

•「あの店が主催するイベントに行けば、同じ趣味を持つ仲間に出会える」といった、顧客同士のコミュニティ形成の場を提供すること。これにより、顧客は商品やサービスだけでなく、そこで得られる人間関係や帰属意識にも価値を感じます。

•「単なる売り手と買い手ではなく、ビジネスパートナーとして信頼できる」という認識を顧客に持ってもらうこと。

特に中小企業は、顧客との物理的・心理的な距離が近いという強みを持っています。この強みを活かし、単発の取引で終わらせずに、「〇〇さん、いつもありがとうございます」といった一言を添えるなど、日々のコミュニケーションを通じて顧客との関係性を深めることが重要です。顧客に「この会社とは長く付き合っていきたい」と思ってもらうことで、価格競争から脱却し、安定した経営基盤を築くことにもつながります

<自社への問いかけ>

- 私たちは、お客様にとって「単なる業者」以上の、どんな存在になれるだろうか?

- お客様同士をつなげることで、何か新しい価値を生み出せないだろうか?

- 私たちの持つ専門知識やネットワークを活かして、お客様のビジネスや生活をサポートできないだろうか?

これら5つの切り口は、独立しているわけではありません。例えば、機能的価値の高い商品を、情緒的価値を伝えるストーリーと共に販売する、といったように、複数の価値を組み合わせることで、他社には決して真似できない、強力な付加価値を生み出すことができます。

Q&A

Q1:付加価値を高めると、コストが上がって価格も上げざるを得ません。お客様は受け入れてくれるでしょうか?

A: 非常に重要なご質問です。結論から言うと、お客様が「価格以上の価値がある」と明確に認識できれば、喜んで受け入れてくれます。 大切なのは、値上げの「根拠」となる付加価値を、お客様にきちんと伝え、納得していただく努力をすることです。

いきなり値上げを宣言するのではなく、

- まずは価値向上のための改善を先行して行い、お客様にそのメリットを実感してもらう。

- 「なぜこの価格になるのか」という理由(高品質な原材料、特別な製法、手厚いサポート体制など)を、誠実に、そして自信を持って説明する。

- 長年ご愛顧いただいているお客様には、事前に丁寧な説明と、場合によっては経過措置を設ける。

というように、段階を踏んで、顧客との信頼関係を基盤に進めることが成功の鍵です。価値が伝われば、価格は「高い」のではなく「相応しい」と認識されます。

Q2:当社には、大企業のような開発力も資金力もありません。何から手をつければ良いのでしょうか?

A:多くの中小企業が同じように感じていらっしゃいます。付加価値向上は、必ずしも多額の投資を必要とするものではありません。むしろ、お金をかけずに、知恵と工夫で始められることから着手すべきです。

例えば、

- お客様一人ひとりへの丁寧なヒアリングを徹底する(プロセス価値)

- 商品の使い方やメンテナンス方法について、手作りの分かりやすい説明書を添える(機能的価値)

- SNSやブログで、仕事への想いやこだわりを発信する(情緒的価値)

- 「〇〇さん、いつもありがとうございます」の一言を添える(関係性価値)

これらはすべて、今日からでも始められる付加価値向上の第一歩です。ご紹介した5つの切り口のうち、特に「プロセス価値」や「関係性価値」は、顧客との距離が近い中小企業だからこそ、大企業よりも有利に取り組める領域です。まずは、自社の強みを活かせる領域から始めてみてください。

Q3:生み出した付加価値は、どのように測れば良いのでしょうか?

A:厳密に測る指標としては、「労働生産性(付加価値額 ÷ 従業員数)」などがありますが、まずはもっとシンプルに、現場で実感できる指標を追いかけることをお勧めします。例えば、

- お客様からの「ありがとう」の数

- リピート購入率や、お客様の来店頻度

- お客様からの紹介による、新規のお問い合わせ件数

- Googleマップや口コミサイトでの、ポジティブなレビューの数と内容

- 従業員の笑顔の数や、仕事に関する前向きな発言

これらの指標が上向きになっていれば、付加価値が向上し、お客様や従業員にそれが届いている証拠です。数字だけでなく、こういった「質的」な変化に目を向けることが、本質的な経営改善につながります。

まとめ:付加価値こそが、未来を照らす会社の羅針盤

本日は、中堅中小企業が厳しい競争を勝ち抜くための鍵である「付加価値」について、その本質から、具体的な5つの向上策までを解説してきました。

- 付加価値とは、企業が新たに生み出した価値であり、利益の源泉である。

- 価格競争から脱却し、ファンを育て、働きがいのある職場を作るために不可欠。

- 付加価値を高める切り口は、「機能」「情緒」「自己表現」「プロセス」「関係性」の5つ。

- 高めるための第一歩は、多額の投資ではなく、顧客への真摯な姿勢と知恵と工夫。

もはや、「良いモノを安く」だけでは、会社は生き残れません。お客様は、単なる商品やサービスではなく、その先にある「素晴らしい体験」や「心からの満足」「共感できる物語」を求めています。

あなたの会社には、まだ光を当てられていない「独自の価値」が必ず眠っています。それは、長年培ってきた技術かもしれません。地域に根ざした歴史かもしれません。あるいは、社長であるあなた自身の、仕事に対する熱い想いかもしれません。

本日のコラムが、その「宝」を見つけ出し、磨き上げるきっかけとなれば、これに勝る喜びはありません。 ぜひ一度、従業員の皆様と「私たちのお客様にとって、本当の価値とは何だろうか?」というテーマで、じっくりと話し合ってみてください。その対話の中にこそ、貴社の未来を明るく照らす、羅針盤が隠されているはずです。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)