唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。。

「社員のモチベーションが低下している」

「目標を掲げてもなかなか実行されない」

このような悩みを、中堅中小企業の経営者から耳にすることがあります。中堅中小企業では、「トップや管理職が目標を一方的に押し付けるだけになってしまっている」というケースが少なくありません。実は「押し付け型」の目標設定を続けていると、社員は自主性を失ってしまい、かえって成果が出にくくなる可能性が高まるのです。

一方で、「社員が自ら動く目標設定」をうまく導入できた企業では、社員一人ひとりが目標を自分ごととして捉え、高い実行力を発揮し、業績アップや組織の活性化を実現する例もあります。

本記事では、私がこれまでに培ってきた中堅中小企業向けのコンサルティングノウハウを基に、「押し付け型の目標設定が逆効果になる理由」と、「社員が自ら動く目標の立て方」を具体的に解説していきます。さらに後半では、実際の現場で生じがちな疑問点をQ&A形式でまとめています。ぜひ最後までお読みいただき、自社の組織づくり・目標づくりにお役立てください。

「押し付け型」の目標設定が逆効果となる理由

理由①:主体性の喪失

管理職や経営者が作成した目標を「これが目標だから、絶対にやりなさい」と押し付けるだけでは、社員の主体性が損なわれます。社員は自分で考えたり工夫したりする余地が少なくなり、やらされ感が強まるのです。たとえ目標が合理的であったとしても、自分の内側から湧き出る動機が希薄になると、行動への意欲が続きにくくなってしまいます。

理由②:モチベーション低下によるパフォーマンス悪化

人は「やらされている感」が強いと、潜在能力が最大限に発揮されづらい傾向があります。例えば、世界的な世論調査機関であるGallup社の調査によると、2022年時点における日本の社員エンゲージメント(仕事への意欲や愛着を表す指標)はわずか5%と報告されています。つまり、多くの社員が自分の仕事に積極的に取り組んでいない可能性が示唆されるわけです。エンゲージメントが低い社員ほど、「自分の意見が反映されない」「やらされているだけ」という感覚にとらわれやすいという指摘もあります。

理由③:企業成長の停滞

企業が成長していく上で必要なのは、常に社内から「こうすればもっと良くなるのでは?」というアイデアが生まれ、失敗を恐れず挑戦していく文化です。押し付け型の目標設定では、社員が自主的に考える機会が減るため、新たなアイデアや工夫が出にくくなり、企業としての成長が停滞してしまいます。

社員が自ら動く目標の立て方

ビジョンとの紐づけがカギ

最初に押さえたいのは、企業全体のビジョンや方向性、価値観を明確にし、それらと各部門・個人の目標をしっかり紐づけることです。社員一人ひとりが「自分の行動と企業の将来像がどのように結びついているか」を腹落ちする形で理解できていれば、「やる意味がわからない」状態に陥りにくくなります。

中堅中小企業の場合、経営者の想いがダイレクトに伝わりやすい反面、伝達方法が属人的になりがちです。そこで、ビジョンや社是を文章や図解で整理したり、定期的に共有ミーティングを実施するなど、社員全員が理解しやすい仕組みづくりが重要となります。

社員参加型の目標設定プロセスをつくる

社員が自ら動くためには、目標設定そのものに社員を巻き込む工夫が必要です。具体的には以下のステップが考えられます。

- 目標設定会議やワークショップを実施

管理職と現場社員が一緒にアイデアを出し合い、目標のたたき台をつくります。こうすることで自分自身が目標づくりに参加しているという意識が高まり、自責感や達成意欲が上がります。 - 部門レベル・チームレベルでディスカッション

全社のビジョン・戦略を踏まえつつ、部門ごとやチームごとで「私たちは何を成し遂げるべきか」を話し合いながら、具体的な目標に落とし込みます。 - 個人面談で最終調整

部門の目標を受けて、個人レベルで「どう貢献したいか」「自分はどのようなやり方で目標を追求するか」を話し合い、承認を得て目標を確定します。

このようなプロセスを踏むことによって、社員は“自分で考えた目標”として捉えやすくなり、日々の行動が自発的かつポジティブになります。

目標は「具体性」「達成可能性」「期限」も重要

目標が抽象的すぎると、社員は「具体的に何をすればいいのか」が分からず、迷走してしまいがちです。例えば、「売上を伸ばす」だけでは行動が曖昧になるため、具体的な数値目標や行動指標を定める必要があります。

- 具体性:誰がどう見ても把握できるように、売上高や取引件数などの指標を明示する。

- 達成可能性:高すぎる目標はかえって社員のモチベーションを下げ、低すぎる目標は成長の機会を損なうため、バランスを見極める。

- 期限:短期~中長期の区切りを設けて、進捗を確認しやすくする。

これらのポイントを押さえることで、社員は自分がどこに向かっているのかをリアルタイムに把握でき、途中で軌道修正もしやすくなります。

進捗レビューの仕組みづくり

「目標を立てて終わり」ではなく、定期的な進捗レビューやフィードバックの仕組みを設けることが大切です。例えば、月に1回、四半期に1回など、節目で必ず面談やミーティングを行い、次のような内容を話し合います。

- 達成度:当初設定した目標に対して、現状どれだけ進捗しているか

- 課題・ボトルネック:進捗を阻害する要因やリソースの不足など

- 解決策:必要に応じた支援策、方針転換、新しい取り組みの検討

- 成果の共有:成功事例をチームでシェアし、ナレッジを蓄積

社員が主体的に考え行動しているかを確認する意味でも、定期レビューは欠かせません。マネジメント側は、「何が問題か」を糾弾するのではなく、建設的にアドバイスを行い、成功を讃える姿勢を心がけましょう。

評価制度や報酬システムとの連動

目標管理の成果がダイレクトに報酬や評価に反映されていると、社員の意識は一層高まります。社員が「結果が出る→評価される→報酬や賞与がアップする」という流れを実感できるような仕組みを整備すれば、より大きなモチベーションにつながります。

ただし評価制度が不透明だと、不満や不信感が募りかえって逆効果になります。評価基準や評価プロセスを明示し、客観的に測れる指標をできるだけ設定することが望ましいです。

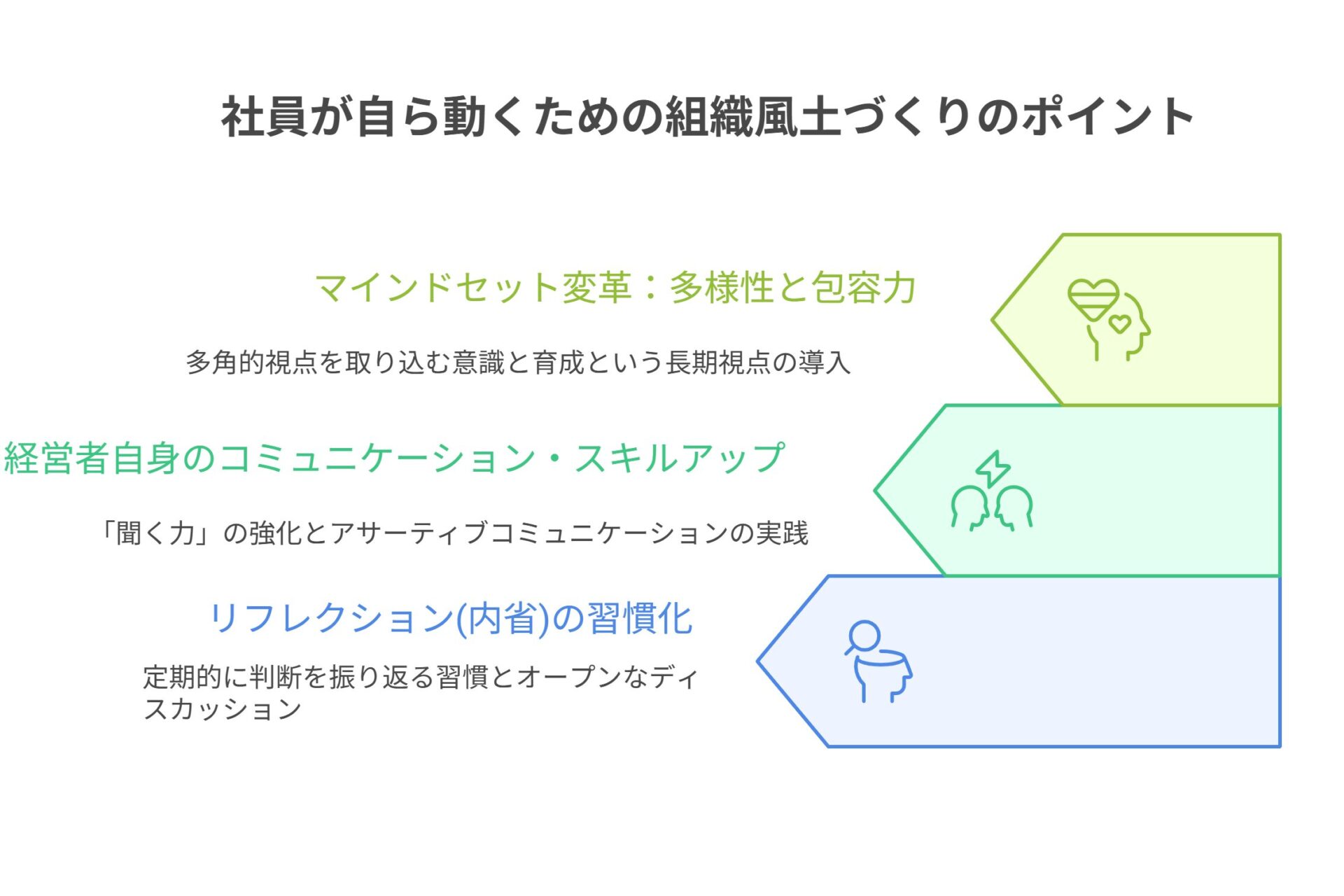

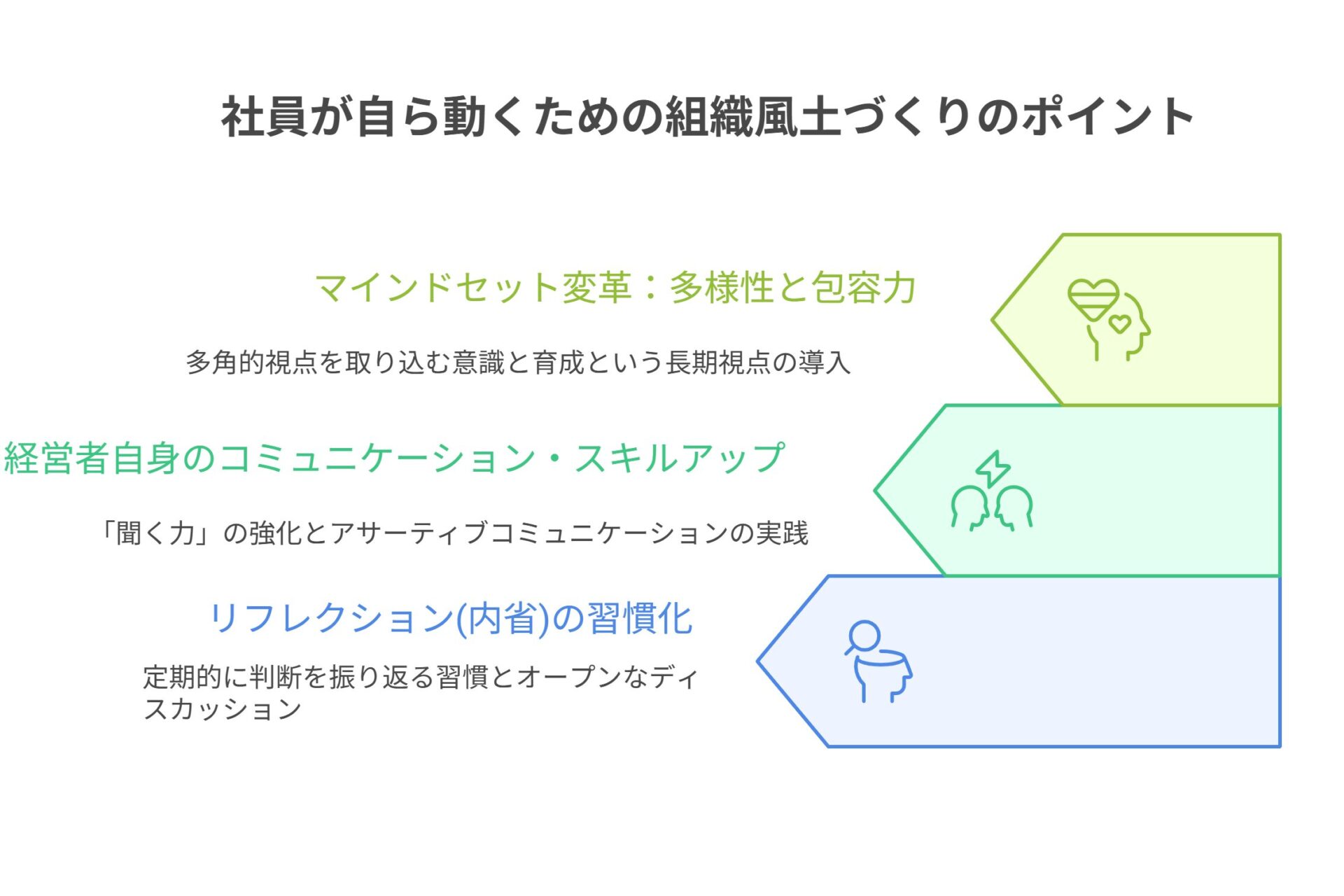

社員が自ら動くための組織風土づくりのポイント

社員が自ら動くための組織風土を醸成するためのポイントは3点です。

ポイント①:トップのリーダーシップと対話

「自社のビジョンや目標を自分ごととして考えてほしい」という経営者の想いが、社員にしっかり伝わっているでしょうか?トップが一方的に「やれ」と言うだけでなく、説明会や懇親会などの場を活用して、経営者自身が誠意をもって「どんな想いでこのビジョンを掲げているのか」を語ることが重要です。

特に中堅中小企業ではトップと社員の距離が比較的近いので、「実はこんなことを考えている」「こういう変化を目指したい」という率直な対話の機会を積極的に設けるとよいでしょう。

ポイント②:失敗を許容する文化

社員が自主的に取り組むためには、失敗を過度に責めない風土が必要です。「挑戦してみたが結果的にうまくいかなかった」という経験を、「次の成功のための材料」として位置づける企業風土を育むことで、社員は安心してリスクを取り、目標に向けて行動しやすくなります。

失敗を怒られることが常態化している環境では、社員は新しいことに挑戦せず、「言われたことだけやっておけばいい」という姿勢に陥りがちです。

ポイント③:個々の価値観・強みを尊重する

社員が目標を主体的に追うためには、「自分の強みを活かせる目標」であることが望ましいです。

例えば、同じ売上目標でも、新規開拓が得意な人は新たな顧客獲得に注力し、既存顧客との信頼関係構築が得意な人はアップセルやリピート契約を狙うなど、人によってアプローチが異なるのは自然なことです。画一的な押し付けではなく、社員の強みに合わせた目標の立て方を模索することで、より高い成果が期待できます。

Q&A

Q1.どの程度の頻度で目標を振り返るべきでしょうか?

A.目標の性質や職種によって異なりますが、少なくとも四半期に一度は目標の進捗や達成度を振り返る場を設けることを推奨します。短期的には月単位、長期的には年単位での確認も行い、外部環境の大きな変化がある場合限り、修正を加えることを検討しましょう。環境変化が激しい業界や営業職などは、より細かくモニタリングすることで、常に状況に応じた最適化が可能になります。

Q2.社員全員を目標設定会議に参加させるのは、時間コストがかかりすぎませんか?

A.確かに全員参加型の会議は時間を要しますが、社員の納得感・主体性を高める効果は大きいです。全員参加が難しい場合は部門・チーム代表をピックアップし、そこからフィードバックを得る仕組みにするなど、スケジュールの工夫を検討してください。会議が無駄に長引かないよう、事前に議題や目標達成のイメージを共有しておくとスムーズです。

Q3.目標設定に参加することに消極的な社員がいる場合はどうすればいいですか?

A.まずはその社員がなぜ消極的になっているのか背景を探ることが大切です。「過去の失敗体験から自信を失っている」「組織の方針がわからない」「忙しすぎてそれどころではない」など、原因はさまざまです。個別面談で話を聞き、不安や疑問を解消していく姿勢を示すことが重要です。場合によっては、その社員の得意分野や興味のある分野から小さな成功体験を積ませてみるなど、段階的なアプローチも効果的です。

Q4.どのように評価制度と連動させるとよいのでしょうか?

A.明確な指標を設定し、「目標に対してどれだけ行動・成果が出たか」を公正に評価する仕組みを構築しましょう。ポイントはプロセスも適切に評価することです。結果だけでなく、挑戦や創意工夫を重視すると、社員は恐れずに新しいことへ挑戦しやすくなります。また、評価の根拠を可視化し、本人にフィードバックをしっかり行うことが大切です。

まとめ

押し付け型の目標設定で一時的に「やらせる」状態を作り出すことはできても、長期的には社員のモチベーションや創造性、さらには企業の成長まで損なうリスクが大いにあります。一方で、社員が自ら目標を考え、主体的に動く文化を育むことで、組織は持続的な発展が可能になります。私がこれまで中堅中小企業を支援してきた経験でも、押し付け型から社員参加型へと目標設定を切り替えた企業は、業績改善だけでなく組織風土までもが一変し、若手社員の育成や人材定着率の向上にもつながっています。

そのために重要なことは、以下のステップをきちんと実行することです。

- ビジョンや戦略の共有 – 経営者の想い、企業の未来像を全員で認識する。

- 社員参加型の目標設定プロセス – ワークショップや会議を活用し、現場の声を反映した目標を設定する。

- 具体的で達成可能、期限のある目標設定 – 曖昧な表現を避け、全員が行動しやすい指標を設ける。

- 定期的な進捗レビューとフィードバック – 月次や四半期ごとに振り返りを行い、適切な修正や支援を行う。

- 公正かつ透明性のある評価制度との連動 – プロセスを含めた成果や挑戦を正当に評価し、報酬にも反映させる。

目標設定の仕方を一つ変えるだけで、社員のやる気や成果が大きく変わります。そして、その結果が企業全体の成長やブランド力の向上につながるのです。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)