唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。。

「来月の売上は、おそらくこれくらいだろう…」

「いや、大型案件が失注したら一気に厳しくなるな…」

企業の舵取りを担う経営者のあなたは、このような不安と常に隣り合わせではないでしょうか?特に、昨今のように先行きが不透明な経済環境下では、売上の変動は経営の安定性を揺るがす大きな悩みの種です。

私自身、20年にわたり中堅中小企業の経営コンサルティングに携わる中で、数多くの経営者様から同じようなご相談を受けてきました。「どうすれば、毎月の売上に一喜一憂する経営から脱却できるのか?」と。その最も効果的な答えの一つが、今回ご紹介する「ストック型ビジネス」への転換、あるいは導入です。

しかしここで一つ、私の経験の中で確信した「最も重要なこと」をお伝えしなければなりません。それは、「ストック型ビジネスは、自社の収益安定のため”だけ”に導入しては、絶対に成功しない」ということです。お客様は、あなたの会社の売上を安定させるためにお金を払い続けてくれるわけではありません。その根底には、お客様が「お金を払い続けてでも得たい」と感じる、圧倒的な価値(ベネフィット)が存在しなければならないのです。

このコラムでは、単なるビジネスモデルの紹介に留まりません。コンサルタント歴20年の私が、数々の成功と失敗の現場から導き出した「顧客に愛され、永続的な安定収益を築くための本質」を、具体的な代表例と共にお伝えします。

本記事を読み終える頃には、あなたの会社が取り組むべきストック型ビジネスの具体的なイメージが湧き、不安定な経営から脱却するための、確かな一歩を踏み出せるはずです。

そもそも「ストック型ビジネス」とは?

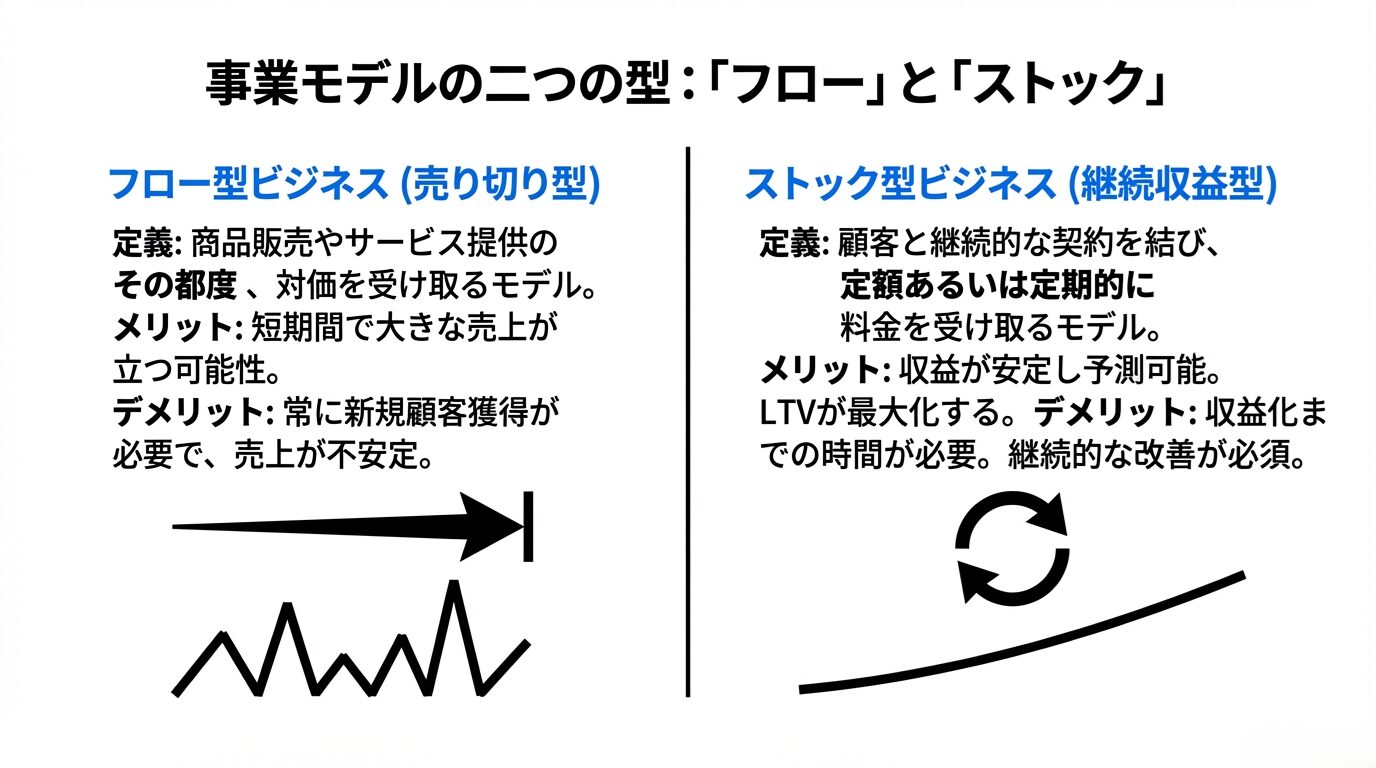

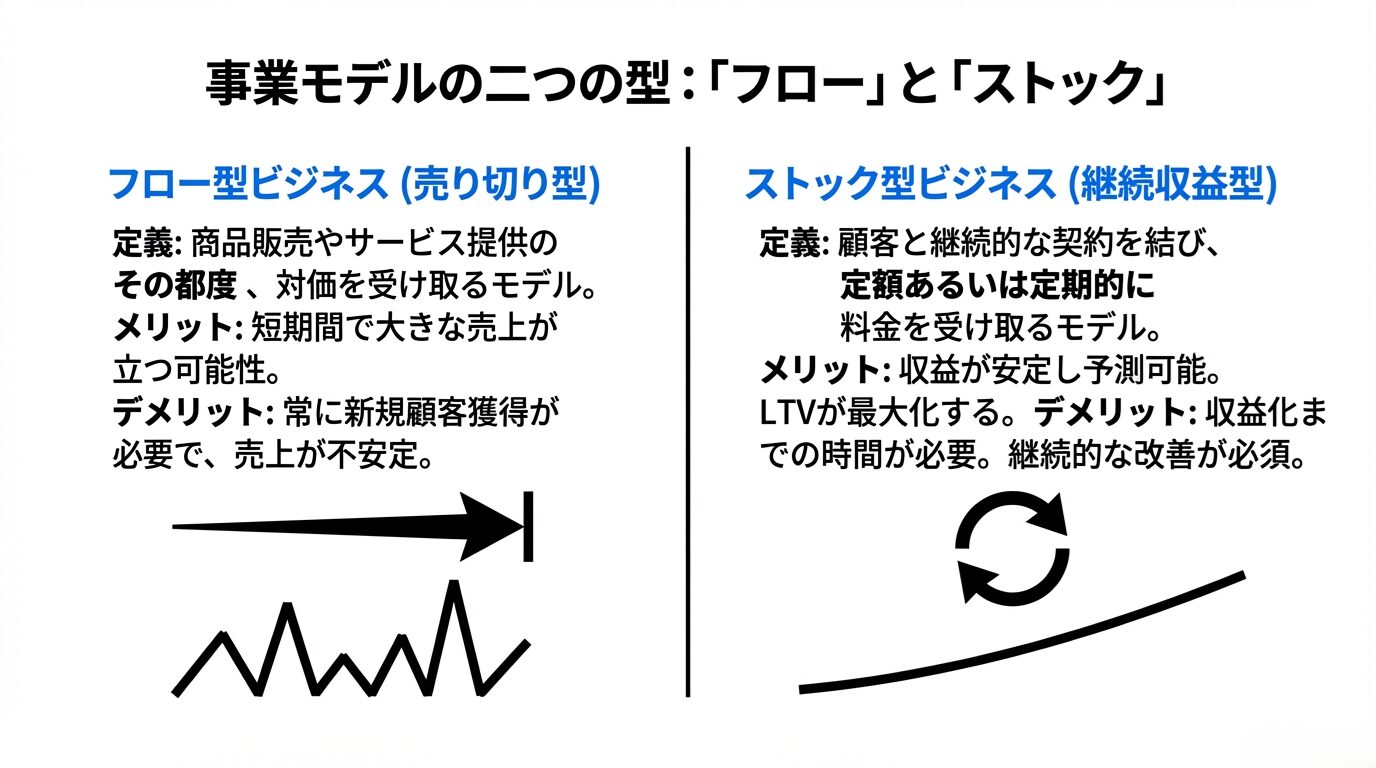

まず、基本から確認しましょう。ビジネスモデルは大きく「フロー型」と「ストック型」の2つに分けられます。

- フロー型ビジネス(売り切り型)

商品を販売したり、サービスを提供したりするその都度、対価を受け取るモデルです。飲食店、小売店、建設業、単発のコンサルティングなどがこれにあたります。- メリット: ヒット商品が出れば短期間で大きな売上が立つ可能性がある。

- デメリット: 常に新規顧客を獲得し続けなければならず、売上が不安定になりやすい。一度きりの関係で終わることが多い。

- ストック型ビジネス(継続収益型)

顧客と継続的な契約を結び、定額あるいは定期的に料金を受け取るモデルです。- メリット:

- 収益の安定化と予測可能性: 毎月の売上の見通しが立てやすくなり、資金繰りの安定や計画的な投資が可能になります。

- 顧客との関係強化: 継続的な接点を持つことで、顧客のニーズを深く理解し、より良いサービスを提供できます。これにより顧客の生涯価値、いわゆるLTV(Life Time Value / 顧客生涯価値)の最大化に繋がります。

- 顧客データの蓄積と活用: 顧客の利用状況などのデータを蓄積・分析し、サービスの改善や新たなビジネスチャンスの創出に活かせます。

- デメリット:

- 収益化までの時間: サービス開始から安定した収益が得られるまで、ある程度の期間と先行投資が必要です。

- 継続的な改善の必要性: 顧客に満足し続けてもらうため、常にサービス内容を改善し、価値を提供し続ける努力が求められます。

- 顧客離反(チャーン)のリスク: サービスに不満があれば、顧客はいつでも解約できます。この解約率をチャーンレートと呼び、これをいかに低く抑えるかが成功の鍵となります。

- メリット:

ビジネスモデル大別すると、商品販売・サービス提供の都度対価を受け取る「フロー型ビジネス(売り切り型)」と、顧客と継続的な契約を結んで定額あるいは定期的に料金を受け取る「ストック型ビジネス(継続収益型)」とに分けられる。

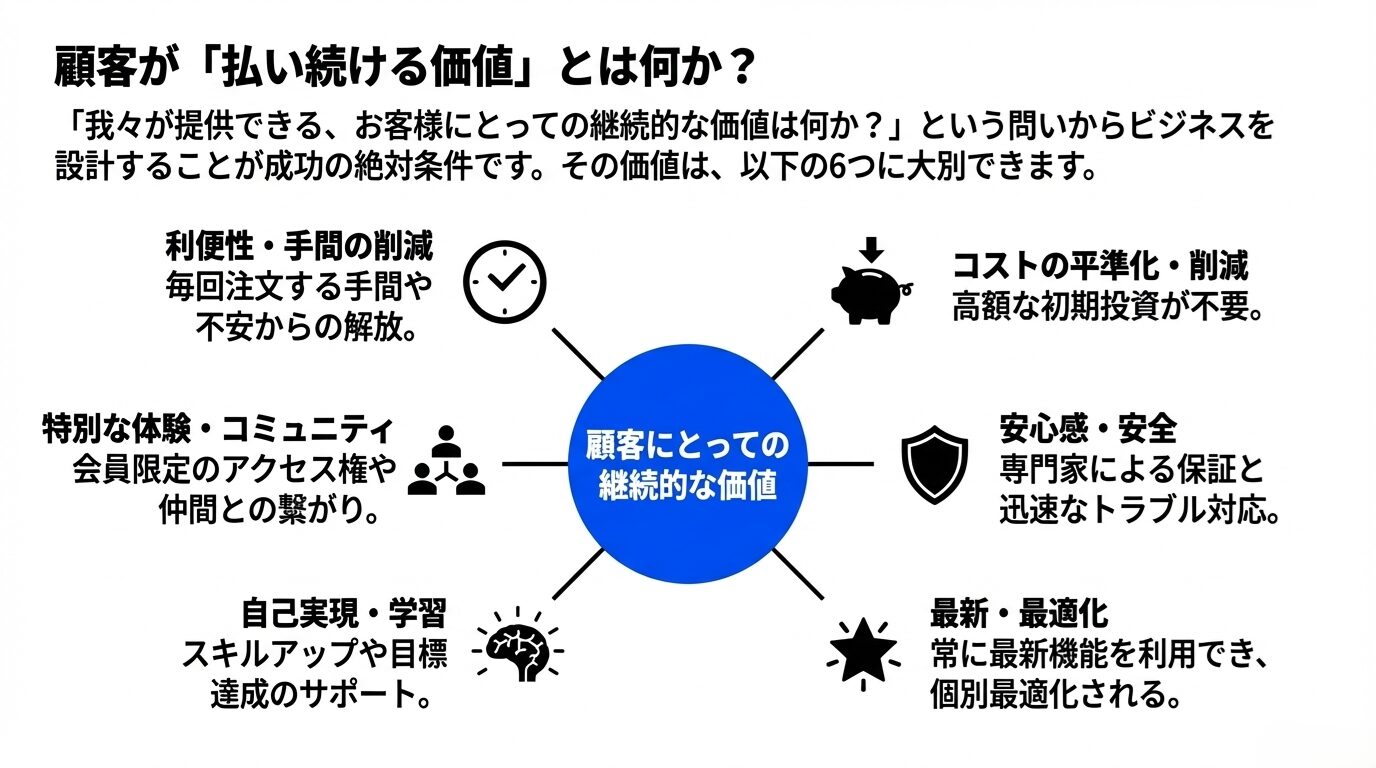

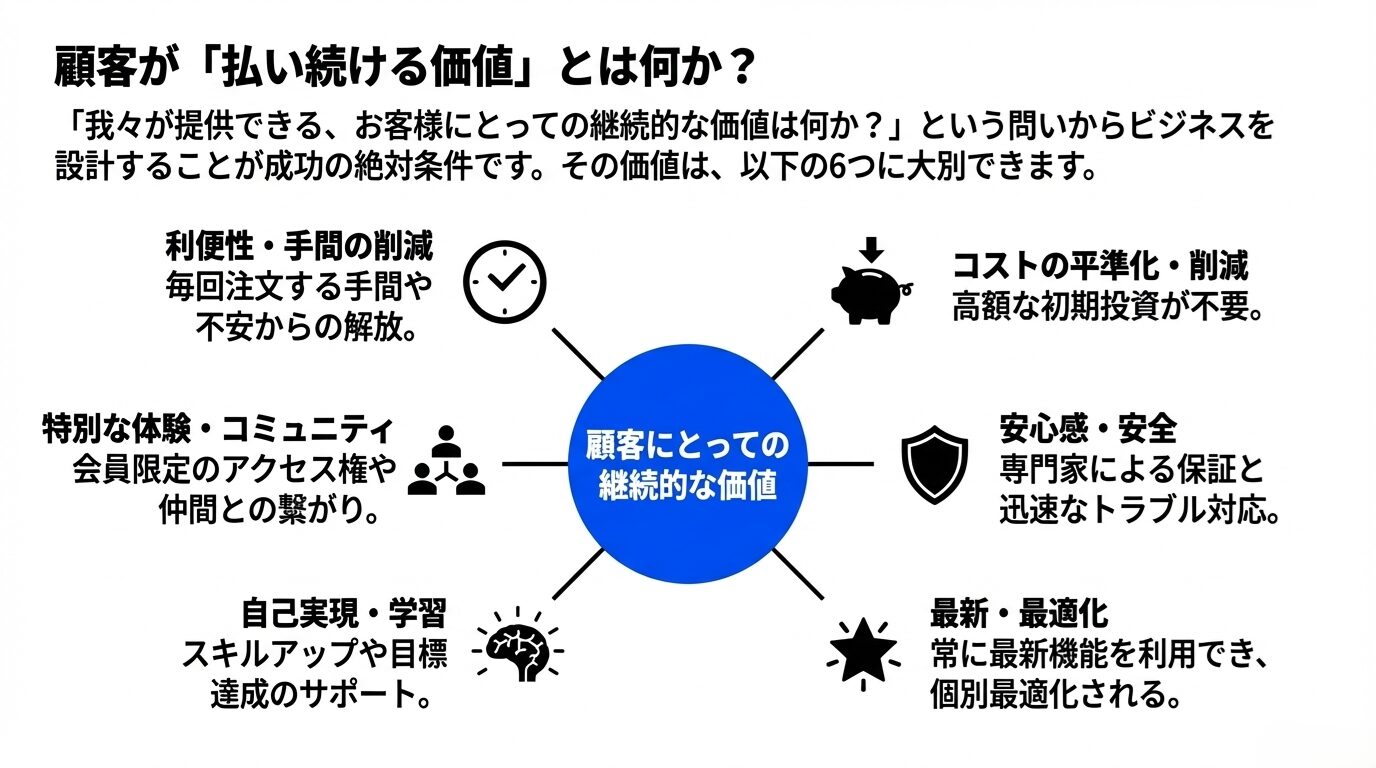

【最重要】成功の絶対条件は「顧客にとっての圧倒的なメリット」

冒頭でもお伝えしましたが、ここが最も重要なポイントなので、改めて強調させてください。

ストック型ビジネスの導入を検討する際、多くの経営者が「これで毎月の売上が安定するぞ」という自社目線からスタートしてしまいます。もちろん、それは1つの大きな動機やきっかけにはなるでしょうが、その考えだけではお客様の心は到底掴めません。

なぜ、お客様は一度きりの支払いで済むものではなく、継続的にあなたにお金を払うのでしょうか?

それは、お客様が「払い続ける金額以上の価値(ベネフィット)がある」と判断するからです。では、その価値とは、一体何でしょうか。

- 利便性・手間の削減: 「毎回注文するのが面倒」「切らしてしまうと困る」といった手間や不安から解放される。

- コストの平準化・削減: 「高額な初期投資をせずに利用したい」「トータルで見ると安く済む」といった経済的なメリット。

- 安心感・安全: 「専門家が常に見ていてくれるから安心」「トラブルが起きてもすぐに対応してくれる」という保証。

- 最新・最適化: 「常に最新の機能が使える」「自分に合ったものを提案してくれる」という個別対応。

- 自己実現・学習: 「継続的に学ぶことでスキルアップできる」「目標達成をサポートしてくれる」という成長機会。

- 特別な体験・コミュニティ: 「会員しか入れない場所や情報がある」「同じ価値観を持つ仲間と繋がれる」という所属欲求。

自社のストック型ビジネスを考える際は、まず「我々が提供できる、お客様にとっての継続的な価値は何か?」という問いから始めてください。この問いに対する答えが明確であればあるほど、そのビジネスは成功に近づきます。

自社のストック型ビジネスを考える際は、まず「我々が提供できる、お客様にとっての継続的な価値は何か?」という問いから始めること。安定収益という自社都合だけで始めてはいけない。

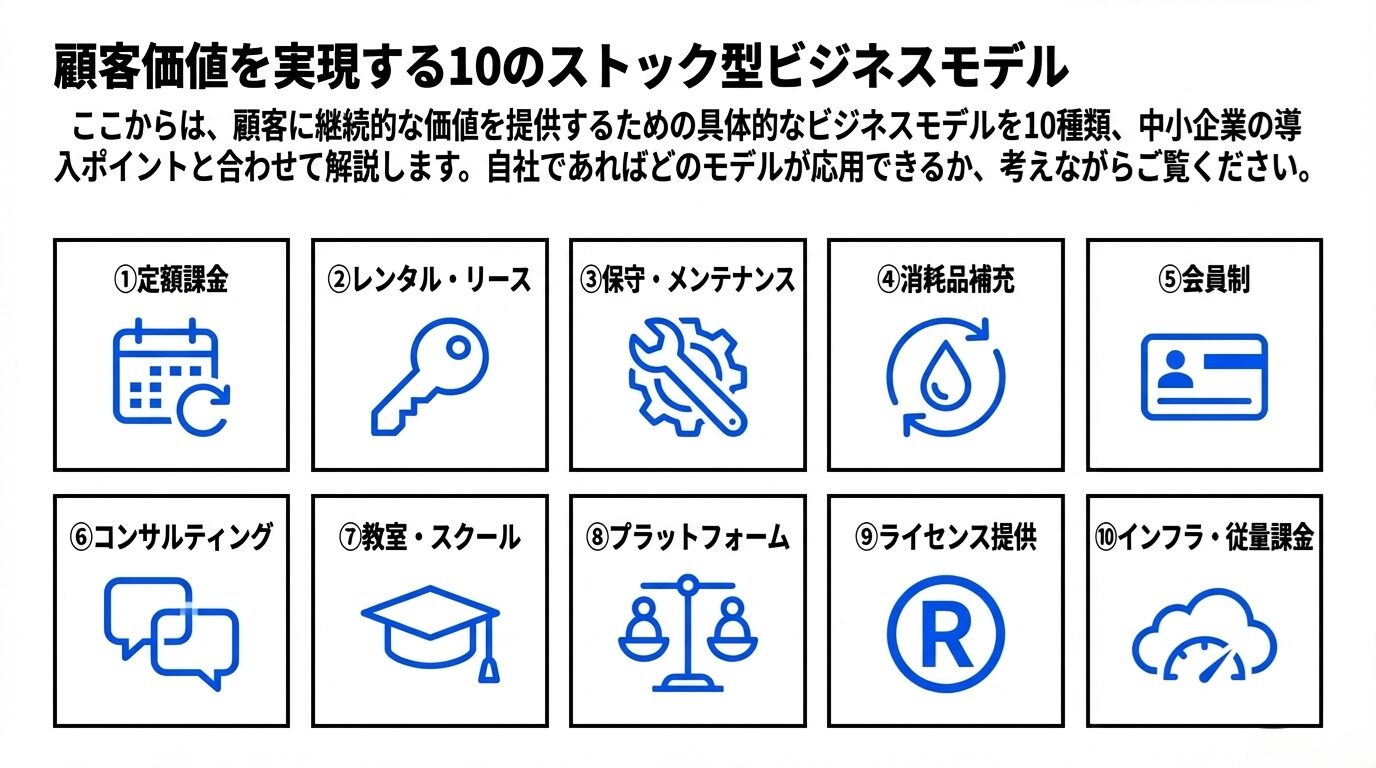

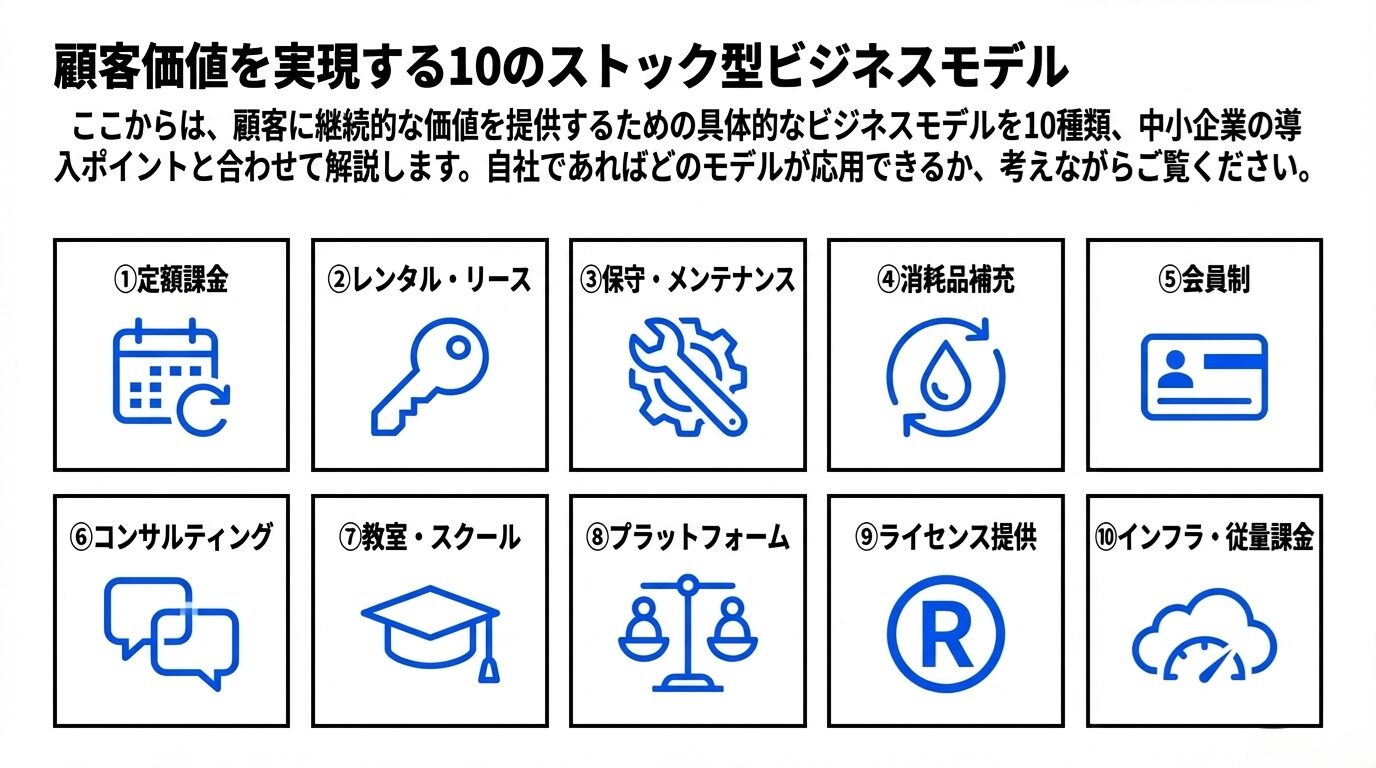

【一覧で解説】ストック型ビジネスの代表例10選

それでは、具体的なストック型ビジネスのモデルを10種類、それぞれ「顧客にとってのメリット」を軸に解説していきます。自社であればどのモデルが応用できるか、考えながら読み進めてみてください。

①定額課金(サブスクリプション)モデル

近年、最も注目されているモデルです。「サブスク」という言葉で広く知られています。一定期間の利用権に対して、定額の料金を支払ってもらう方式です。

- モデルの概要: ソフトウェア、動画・音楽配信、ニュースサイト、商品の定期宅配など、有形・無形を問わず様々なサービスで活用されています。

- 顧客にとってのメリット:

- 高額な商品を購入する必要がなく、初期投資を大幅に抑えられる。

- 常に最新バージョンのサービスや商品を利用できる。

- 商品を買いに行く手間や、注文する手間が省ける。

- 企業にとってのメリット: 安定した継続収益、解約されない限り売上が見込める。

- 具体的なビジネス例:

- SaaS(Software as a Service): Microsoft 365, 会計ソフトfreee, Salesforce

- コンテンツ配信: Netflix, Spotify, NewsPicks

- 商品の定期宅配: Oisix(食品)、パーソナライズシャンプー、コーヒー豆

- 中小企業の導入ポイント:

- 既存商品と相性の良い「定期お届けサービス」を検討してみる。(例:お米屋さんが毎月定量の米を配達する)

- 専門知識を活かした「会員制のオンライン情報提供サービス」を立ち上げる。(例:建設会社が工務店向けに最新工法や法改正情報を月額で提供する)

②レンタル・リースモデル

高額な資産を「所有」するのではなく、「利用する権利」を提供し、月額料金を受け取るモデルです。

- モデルの概要: コピー機などのOA機器や建設機械、自動車などが代表的です。

- 顧客にとってのメリット:

- 高額な設備投資が不要になり、資金を他の成長分野に回せる。

- 資産を所有しないため、固定資産税や減価償却の計算が不要になり、経理の手間が減る。

- 故障時の修理やメンテナンスを事業者に任せられるため、管理の手間とコストを削減できる。

- 企業にとってのメリット: 一つの商品を長期間にわたって収益源にできる。メンテナンスなどで継続的な接点が持てる。

- 具体的なビジネス例:

- OA機器(コピー機、複合機)のリース

- 建設機械、産業用ロボットのレンタル

- 社用車のカーリース、カーシェアリング

- 中小企業の導入ポイント:

- 自社で保有している高価な機材や設備を、同業者や関連業者に時間貸し・日貸しすることから始める。

- 特定のイベント(お祭り、展示会など)でしか使わないような物品のレンタルサービスを考える。(例:イベント会社が音響・照明機材をレンタルする)

3. 保守・メンテナンス契約モデル

販売した商品やシステムが、常に正常な状態で稼働するように、定期的な点検や修理を提供する契約です。

- モデルの概要: ITシステム、エレベーター、空調設備、工場機械など、故障すると事業に大きな影響が出るものが対象になりやすいです。

- 顧客にとってのメリット:

- 突然の故障リスクを低減し、事業を止めないという絶対的な安心感を得られる。

- 専門家による定期的なメンテナンスで、製品の寿命を延ばすことができる。

- 万が一のトラブル発生時に、優先的かつ迅速な対応を期待できる。

- 企業にとってのメリット: 商品販売後も、長期にわたる安定収益が見込める。顧客との信頼関係が深まる。

- 具体的なビジネス例:

- サーバーや社内ネットワークの保守契約

- エレベーター、エスカレーターの保守点検

- 工場の生産設備の年間メンテナンス契約

- 中小企業の導入ポイント:

- 自社が販売・施工した製品(例:給湯器、空調、ウェブサイト)に対して、「年間安心サポートプラン」のような形で保守契約を提案する。

- 「売りっぱなし」にせず、納品後に定期点検の案内を送ることから始める。

④消耗品補充モデル(リカーリングモデル)

本体を安価もしくは無料で提供し、それに付随して継続的に必要となる消耗品の販売で利益を上げるモデルです。

- モデルの概要: プリンターとインクカートリッジ、ウォーターサーバーと水ボトルなどが典型例です。

- 顧客にとってのメリット:

- 本体の導入コストが非常に安い。

- 消耗品がなくなる前に自動的に配送されるなど、注文の手間が省け、在庫切れの心配がない。

- 企業にとってのメリット: 顧客が本体を使い続ける限り、消耗品の購入が継続的に発生するため、収益が安定する。

- 具体的なビジネス例:

- 家庭用・オフィス用プリンターとインクカートリッジ

- ウォーターサーバーと水ボトル

- コーヒーマシンと専用カプセル

- 中小企業の導入ポイント:

- 自社商品で「本体」と「繰り返し必要な消耗品」に分けられるものはないか考える。

- (例:特殊なネジを扱う会社が、そのネジを締めるための専用工具を安価で提供し、ネジを定期購入してもらう)

⑥会員制(メンバーシップ)モデル

会費を支払うことで、特定のサービスや特典、コミュニティへの参加権を提供するモデルです。

- モデルの概要: フィットネスクラブやゴルフ倶楽部のような物理的な施設から、オンラインサロンまで多岐にわたります。

- 顧客にとってのメリット:

- 会員限定の特別なサービスや割引を受けられる。

- 一般には公開されていない専門的な情報やノウハウにアクセスできる。

- 同じ目的や価値観を持つ仲間と繋がれるコミュニティに所属できる。

- 企業にとってのメリット: 顧客のロイヤリティ(愛着心)を高め、熱心なファンを育成できる。安定した会費収入。

- 具体的なビジネス例:

- フィットネスクラブ、ヨガスタジオ

- Amazonプライム

- 経営者向けの有料オンラインサロン

- ファンクラブ

- 中小企業の導入ポイント:

- 飲食店が「会員限定の裏メニュー」や「月一回の試食会」などを特典とした会員制度を作る。

- 士業(税理士、社労士など)が、顧問契約ほどではないが気軽に相談できる「月額制の簡易相談会員」を募集する。

⑥コンサルティング・顧問契約モデル

専門的な知識やスキルを、月額固定料金で継続的に提供するモデルです。

- モデルの概要: 経営、法務、税務、ITなど、企業の根幹に関わる専門分野で活用されます。

- 顧客にとってのメリット:

- 専門家を正社員として雇用するよりもはるかに低いコストで、その知見を活用できる。

- 課題が発生した際に、いつでも気軽に相談できる相手がいるという絶大な安心感。

- 客観的かつ専門的な視点から、自社だけでは気づけない課題や改善点を指摘してもらえる。

- 企業にとってのメリット: 専門知識という無形の資産を収益化できる。顧客企業の成長に深く関与できる。

- 具体的なビジネス例:

- 経営コンサルタント、ウェブコンサルタントとの顧問契約

- 弁護士、税理士、社会保険労務士との顧問契約

- 広報・PR活動の業務委託契約

- 中小企業の導入ポイント:

- 自社が持つ特定の強み(例:特定の業界への深い知識、特定の技術)を活かし、「〇〇専門アドバイザー」としてサービスを提供する。

- 単発のプロジェクトで取引のあった顧客に対し、アフターフォローとして月額制のサポート契約を提案する。

⑦教室・スクールモデル

月謝を受け取り、継続的に知識やスキルを教えるモデルです。

- モデルの概要: 学習塾や習い事が代表的です。近年はオンラインでの開催も増えています。

- 顧客にとってのメリット:

- 継続的な学習を通じて、着実にスキルアップや自己成長を実感できる。

- 講師や仲間からのフィードバックを受けながら、モチベーションを維持しやすい。

- 決まった時間に通うことで、学習を習慣化できる。

- 企業にとってのメリット: 受講生が増えるほど収益が積み上がる。卒業生が新たな顧客を紹介してくれることもある。

- 具体的なビジネス例:

- 学習塾、英会話スクール、プログラミングスクール

- ピアノ教室、料理教室、書道教室

- 企業向けの社員研修プログラム

- 中小企業の導入ポイント:

- 社員が持つ専門スキル(例:動画編集、SNSマーケティング、高度なExcel技術)を、地域の企業や個人向けに教える講座を開設する。

- 製造業の会社が、退職した熟練技術者に講師を依頼し、若手技術者向けの「技術伝承塾」を運営する。

⑧プラットフォーム手数料モデル

サービスの提供者と利用者を「場(プラットフォーム)」の上でマッチングさせ、その取引から手数料を得るモデルです。

- モデルの概要: ECモールやフリマアプリ、不動産情報サイトなどがこれにあたります。

- 顧客にとってのメリット:

- 【利用者側】 多くの選択肢の中から、比較検討して最適なものを選べる。

- 【提供者側】 自力で集客する手間をかけずに、多くの見込み客にアプローチできる。

- 企業にとってのメリット: 取引が増えれば増えるほど、手数料収入が積み上がっていく。自社で在庫を持つ必要がない。

- 具体的なビジネス例:

- Amazonマーケットプレイス、楽天市場

- Uber Eats(飲食店と配達員、利用者をマッチング)

- SUUMO(不動産会社と部屋を探す人をマッチング)

- 中小企業の導入ポイント:

- 特定の業界や地域に特化したマッチングサイトを構築する。(例:「〇〇県の工務店専門マッチングサイト」「伝統工芸職人と購入者をつなぐサイト」)

- 構築のハードルは高いが、成功すれば業界のインフラ的存在になれる可能性がある。

⑨ライセンス提供モデル

自社が持つブランドやキャラクター、特許技術などの知的財産を、他社が使用する権利を与え、その対価(ライセンス料)を受け取るモデルです。

- モデルの概要: キャラクターグッズや、特定の技術を使った製品開発などで利用されます。

- 顧客にとってのメリット:

- 既に知名度のあるブランド力やキャラクターの人気を活用して、自社の商品やサービスの魅力を高められる。

- 自社でゼロから開発することなく、先進的な技術を利用できる。

- 企業にとってのメリット: 自社で製品を製造・販売することなく、知的財産だけで収益を上げられる。

- 具体的なビジネス例:

- サンリオやディズニーのキャラクターライセンス

- 半導体設計データ(ARM社など)の技術ライセンス

- 有名なラーメン店が、コンビニに自店の名前を使ったカップ麺の製造を許可する

- 中小企業の導入ポイント:

- 自社が持つ独自の技術や製法で特許を取得し、他社にライセンス提供できないか検討する。

- 地域で有名な自社キャラクターやブランドロゴを、地元の菓子メーカーなどに使用してもらう。

⑩インフラ・従量課金モデル

電気、ガス、水道や通信回線のように、社会やビジネスの基盤(インフラ)を提供し、その利用量に応じて料金を受け取るモデルです。

- モデルの概要: 生活や事業に不可欠なサービスが多く、非常に安定性が高いのが特徴です。

- 顧客にとってのメリット:

- 使った分だけ支払うという、公平で合理的な料金体系。

- 自社で巨大なインフラを構築・維持する必要がなく、必要な分だけをサービスとして利用できる。

- 企業にとってのメリット: 解約率が極めて低く、非常に安定した収益基盤となる。

- 具体的なビジネス例:

- 電力、ガス、水道会社

- 携帯電話などの通信キャリア

- Amazon Web Services (AWS) などのクラウドサーバー

- 中小企業の導入ポイント:

- このモデルは大規模な設備投資が必要なため、中小企業が単独で参入するのは困難です。

しかし、「自社のサービスが、顧客にとってのインフラ(なくてはならない存在)になれないか?」という視点で考えることは非常に重要です。例えば、特定の業界で使われる業務用ソフトウェアは、顧客にとっての「ビジネスインフラ」と言えるでしょう。

Q&A

Q1. ストック型ビジネスを始めるには、どのような準備が必要ですか?

A. まずは「思考の転換」が必要です。「売り切って終わり」から「いかに継続的な関係を築き、価値を提供し続けるか」へとマインドセットを変えることが第一歩です。具体的には、以下の3つの準備を進めましょう。

- 顧客理解の深化: 既存顧客にインタビューするなどして、「本当に困っていること」「面倒に感じていること」を徹底的に洗い出します。

- サービス内容の設計: 顧客の課題を解決する、継続的な価値は何かを考え、具体的なサービス内容と価格を設計します。

- 仕組みの構築: 毎月の請求や顧客管理、サービスの提供体制など、継続的な運営を支える仕組み(ITツールの活用など)を準備します。

Q2. 既存のフロー型ビジネスと並行して進めることは可能ですか?

A. はい、可能です。むしろ、多くの中小企業にとっては、既存のフロー型ビジネスで収益を確保しながら、並行してストック型ビジネスを小さく育てていくのが現実的なアプローチです。例えば、機器を販売(フロー)している顧客に対して、オプションとして年間保守契約(ストック)を提案するなど、既存事業と連携させることでスムーズに導入できます。いきなり全てを転換しようとせず、まずは「追加サービス」として始めることをお勧めします。

Q3. 価格設定はどのように考えれば良いですか?

A. 価格設定は非常に重要で、難しい問題です。主に3つの考え方があります。

- コストプラス方式: サービス提供にかかるコストに、確保したい利益を上乗せして決める方法。確実な利益確保ができますが、顧客にとっての価値と乖離する可能性があります。

- 競合追随方式: 競合他社の価格を参考に設定する方法。市場から受け入れられやすいですが、価格競争に陥るリスクがあります。

- 価値ベース価格設定: 最も推奨したい考え方です。 顧客がそのサービスから得られる価値(コスト削減効果、売上向上効果、安心感など)を算出し、その価値に見合った価格を設定します。設定の難易度は高いですが、顧客の納得感が高く、高収益に繋がりやすいです。

Q4. 顧客離れ(チャーン)を防ぐにはどうすれば良いですか?

A. 顧客離れ(チャーン)を防ぐには、「顧客を放置しない」ことが鉄則です。

- 導入時の手厚いサポート: 顧客がサービスをスムーズに使い始め、価値を実感できるよう、最初の段階で手厚くサポートします。

- 定期的なコミュニケーション: 定期的に連絡を取り、利用状況のヒアリングや、役立つ情報の提供を行い、「気にかけてくれている」と感じてもらうことが重要です。

- 利用データの分析: 顧客がサービスをあまり利用していないなど、解約の予兆をデータから早期に発見し、能動的にアプローチします。

- 顧客からのフィードバックをサービスに反映: 顧客の声を積極的に集め、サービスの改善に活かす姿勢を見せることで、信頼関係が深まります。

Q5. 成功事例だけでなく、失敗事例から学べることはありますか?

A. もちろんです。私がコンサルティングの現場で見てきた失敗の多くは、以下の2つのパターンに集約されます。

- 「自社の都合」を優先したケース: 「収益を安定させたい」という思いが先行し、顧客にとって何のメリットもない、あるいは割高なサービスを始めてしまい、全く契約が取れないケース。

- 「作りっぱなし」で放置したケース: 鳴り物入りでサービスを開始したものの、その後の改善や顧客サポートを怠り、徐々に顧客が離れていって自然消滅してしまうケース。

これらの失敗から学べるのは、やはり「顧客価値の継続的な提供」こそが、ストック型ビジネスの心臓部である、ということに尽きます。

まとめ:ストック型ビジネスは、顧客との「終わらない関係」を築く経営思想

今回は、安定収益を生み出すストック型ビジネスの代表例を10種類をご紹介しました。

- 定額課金(サブスクリプション)モデル

- レンタル・リースモデル

- 保守・メンテナンス契約モデル

- 消耗品補充モデル

- 会員制(メンバーシップ)モデル

- コンサルティング・顧問契約モデル

- 教室・スクールモデル

- プラットフォーム手数料モデル

- ライセンス提供モデル

- インフラ・従量課金モデル

ここまで読んでいただいた経営者のあなたには、ストック型ビジネスが単なる「儲けの仕組み」ではないことが、ご理解いただけたのではないでしょうか?それは、顧客一人ひとりと真摯に向き合い、その成功や満足に寄り添い続けることで、結果として自社にも安定した収益がもたらされる、という「顧客中心の経営思想」そのものです。それは、顧客との「終わらない関係」を築くための、覚悟の表明でもあります。

経済の不確実性が高まるこれからの時代、このような顧客との強い絆こそが、貴社を支える最も強固な経営基盤となるはずです。

「自社のお客様は、一体何に困っているだろうか?」

「我々なら、その課題をどうやって継続的に解決できるだろうか?」

まずは、あなたの会社の会議室で、この問いから始めてみませんか?その先に、会社の未来を明るく照らす、新たな道が拓けているかもしれません。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)