唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。。

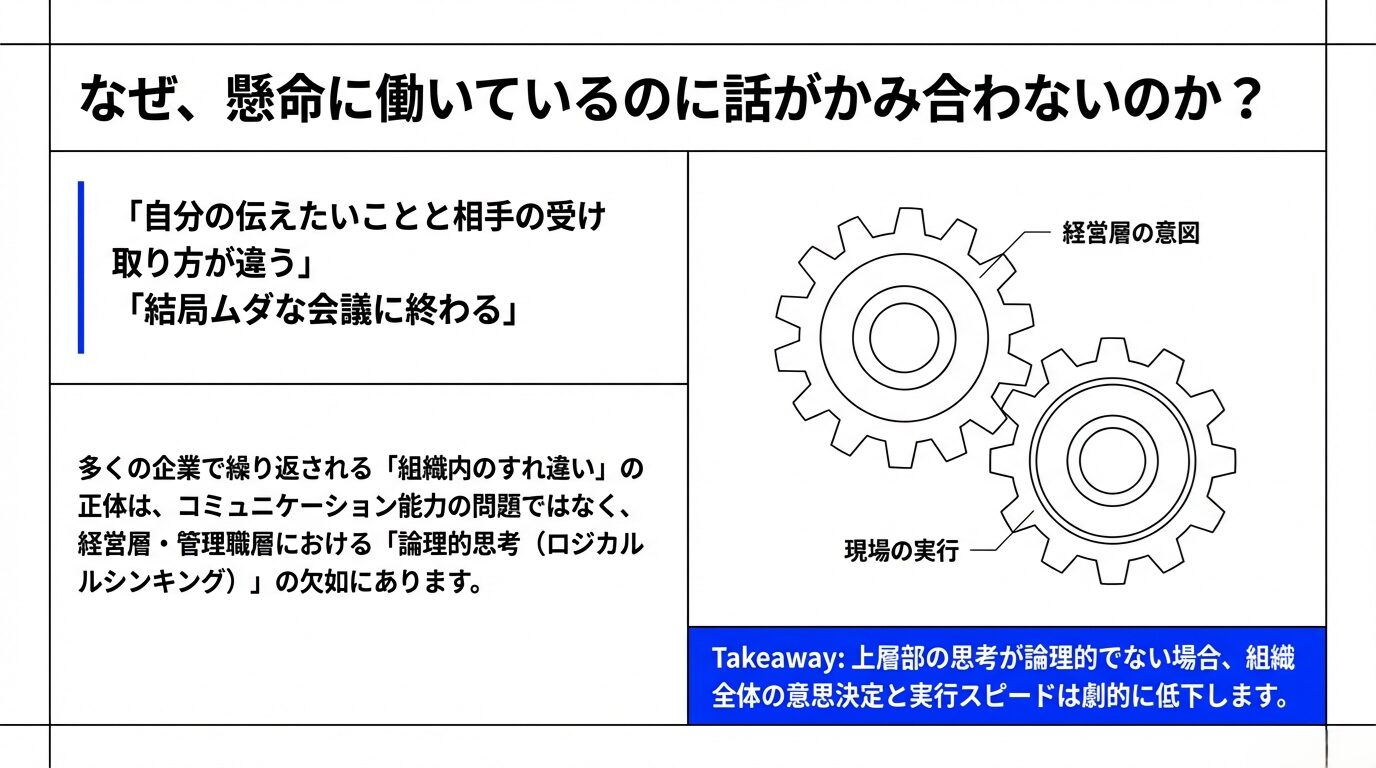

「うちの会社、なぜこんなに話がかみ合わないんだろう…」

「自分の伝えたいことと相手の受け取り方が違いすぎて、結局ムダな会議に終わることが多い」

中堅中小企業の経営者や管理職の方の中には、こんな悩みを抱えている方も少なくないのではないでしょうか?

私も多くの企業の経営支援をしてきましたが、組織内でのすれ違いや誤解が繰り返される場合の原因の一つとして、「論理的思考の欠如」が挙げられます。特に経営者・役員・管理職クラスが論理的思考を苦手としていると、組織全体の意思決定やコミュニケーションが混乱に陥りやすくなります。

本コラムでは、「論理的思考ができない人の特徴」を5つ取り上げ、その背景にある原因や組織内トラブルへの影響を解説するとともに、具体的に対処するためのヒントを示唆していきます。中堅中小企業の経営者・役員・管理職の方が本コラムを読み、実務に生かしていただける内容を盛り込みました。ぜひ、本コラムがあなたの会社経営や組織作りを進める一助となれば幸いです。

【論理的思考ができない人の特徴5選|組織内で起きるすれ違いの原因】

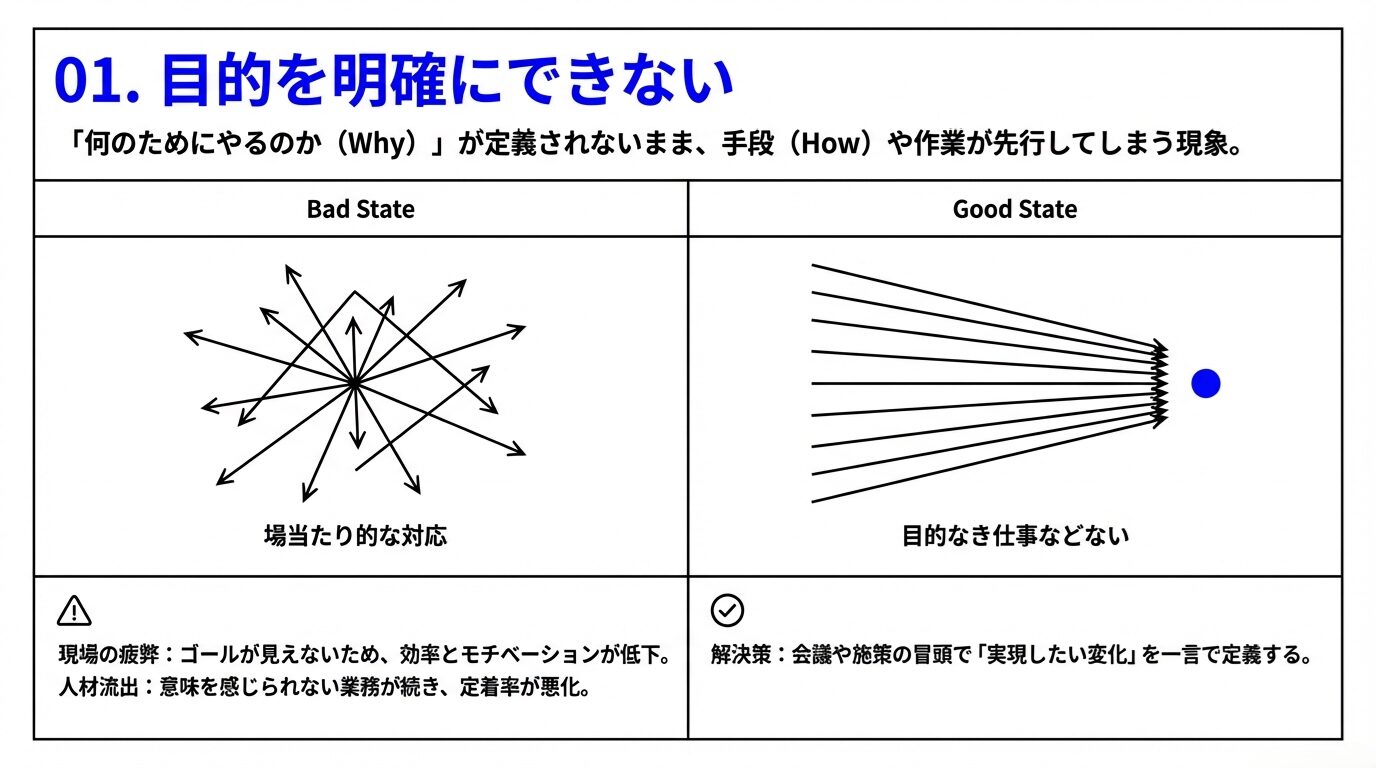

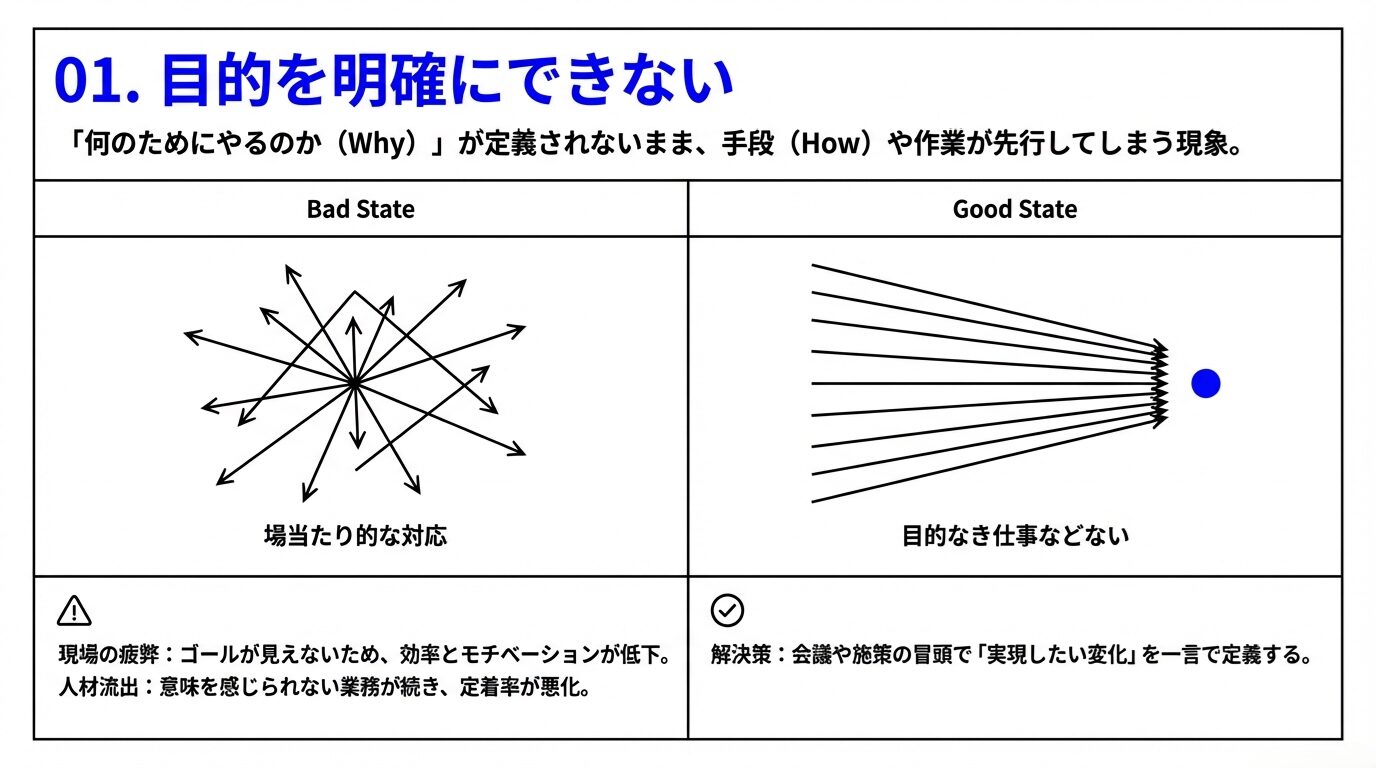

原因①:目的を明確にできない

■特徴と問題点

論理的思考に欠ける人の典型的な特徴のひとつが「目的を定義できないこと」です。何か施策を打つにも、会議を開くにも、「なぜそれをやるのか?」「何を達成したいのか?」が本来先にあるべきです。なぜならば、「目的なき仕事などない」からです。しかし、目的を明確にしないまま進めてしまうため、結果的に方向性が定まらず、場当たり的なやり取りに陥ってしまいます。

目的があいまいな状態で組織を運営していくと、「本当は何のためにやっているのか」がわからない社員が増え、現場レベルでの業務効率が低下するだけでなく、モチベーションにも悪影響が出てきます。経営者・管理職が目的をしっかり言語化できない組織では、人材の定着や人材活用に大きな支障が生じる可能性があるのです。

■原因と背景

目的設定が曖昧になる背景には、「忙しさ」「慣習化」「思い込み」があります。特に中堅中小企業では、人手不足や多忙により「考えているヒマがない」と感じやすく、目的設定を簡略化したり省いたりするケースが多いのです。また、長年同じやり方を続けてきた慣習から、目的を再定義しないまま作業を続けてしまうことも決して珍しくありません。

■組織内ですれ違いが起きるメカニズム

・会議のゴールが定義されず、参加者の意見がまとまらない

・目的と関係のない議題がどんどん浮上し、結論が出ない

・方向感がバラバラのまま意思決定され、実務レベルで混乱が生じる

■改善へのヒント

・会議や提案の冒頭に「今回の目的」「目標数字」「実現したい変化」を必ず定義する

・目的を一言で言い切れるように(例:「今期は営業利益10%を超えるため、販路開拓の案を練る」など)

・目的が固まらない段階では施策を走らせない勇気を持つ

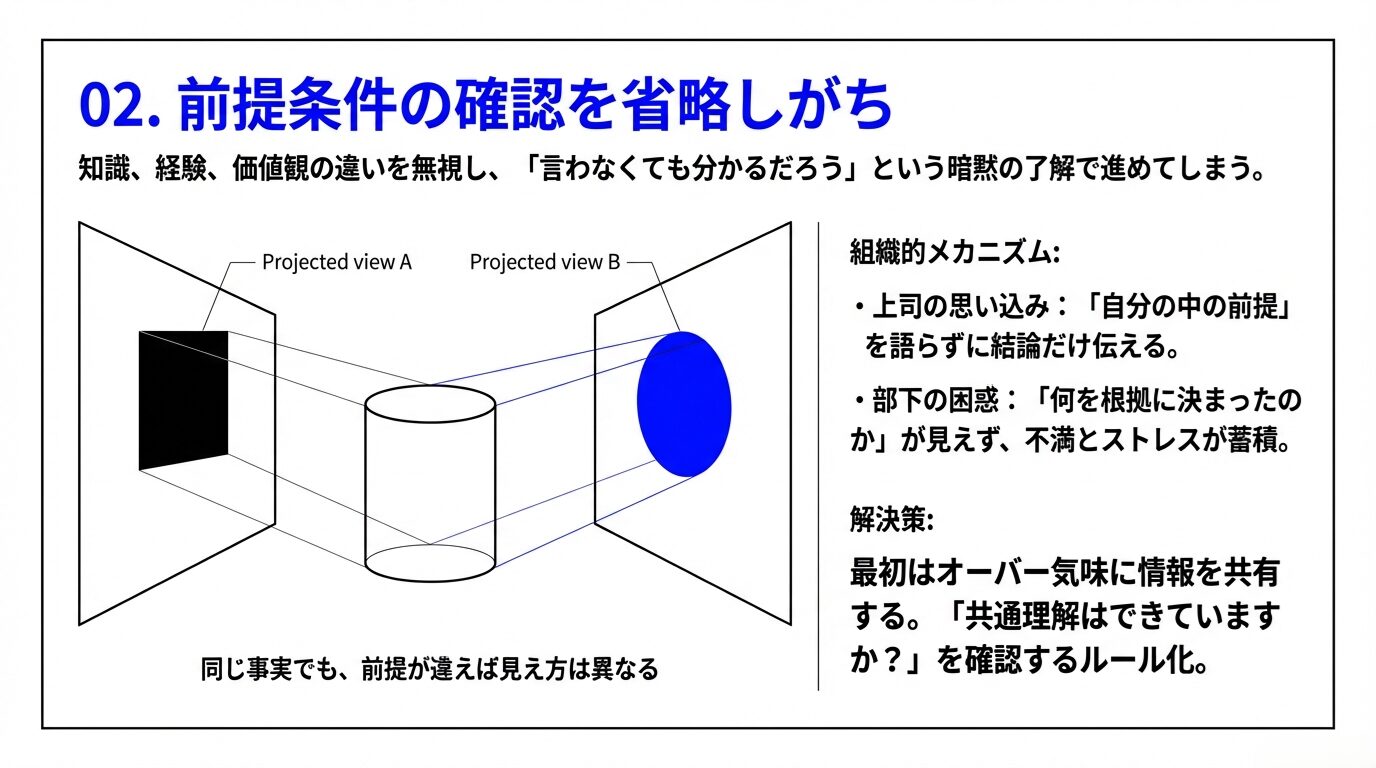

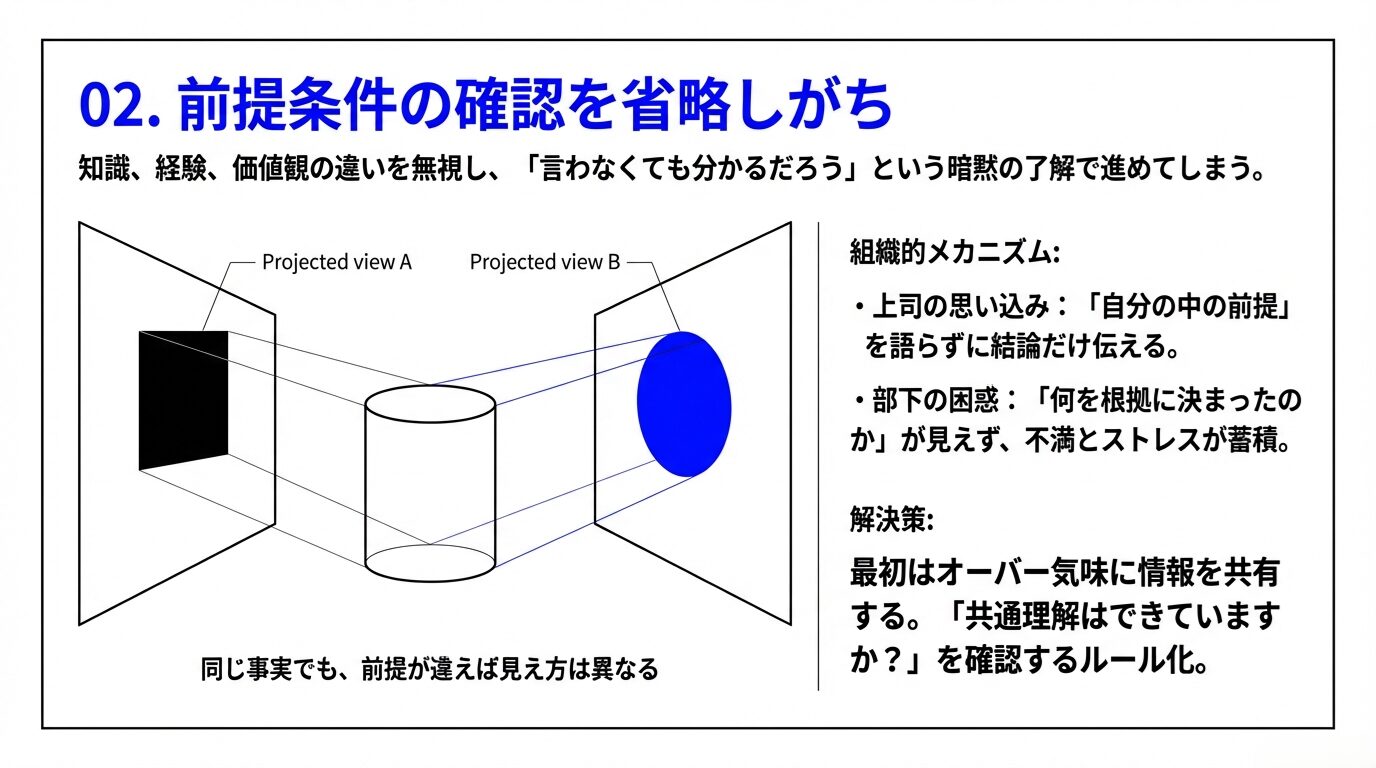

原因②:前提条件の確認を省略しがち

■特徴と問題点

論理的思考をする上で欠かせないのが「前提条件の設定と確認」です。しかし論理的思考が苦手な人は、自分の中だけで前提を仮設定しているにも関わらずそれを周囲に共有せず、結論のみを伝えてしまうことが少なくありません。そもそも人は知識、経験、考え方、価値観がみんな違います。お互いに自分の中だけでしか通用しない異なる前提を元に話していたら、当然のことながらすれ違いは発生しやすくなります。

前提条件が共有されていないと、「そのような話は聞いていない」「勝手に決められた」という反発を招き、組織内の対立やコミュニケーション不全に直結します。とりわけ経営・管理職クラスが前提条件を飛ばしたまま物事を進めると、現場社員は「何を根拠に判断しているのか」「どういう事実関係なのか」がわからず、不満やストレスが蓄積されていきます。

■原因と背景

前提条件の確認ができない原因としては、「時間的余裕のなさ」「専門知識を持つ人との情報格差」「当たり前だと思いこんでいる認識不足」などが挙げられます。とりわけ日本企業では、「言葉にしなくても分かるだろう」という暗黙の了解がコミュニケーションの阻害要因となる場合があります。

■組織内ですれ違いが起きるメカニズム

・職層が高い人ほど自分の前提を語らない(それくらい分かるだろうという思い込み)

・現場は経営層の前提を読み取れず、方向性が変わったり突然方針が変わったりして困惑

・前提を共有していないがゆえに、誤った準備・施策が進行してしまう

■改善へのヒント

・「最初に情報を共有しすぎることはない」と考える(少しオーバー気味でよい)

・会議資料やメールを使って自分の考えている前提条件を明文化する

・「共通理解はできていますか?」と確認をとるルールをあらかじめ決めておく

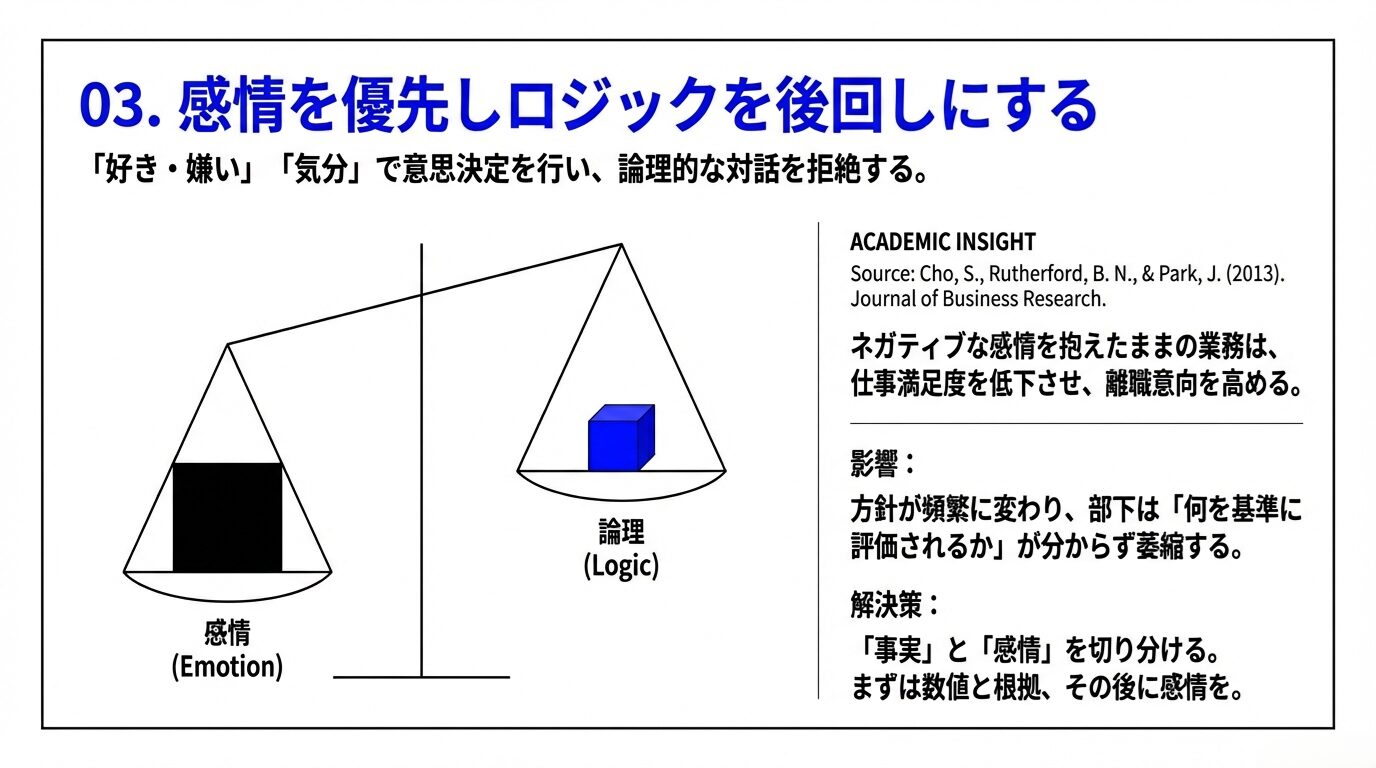

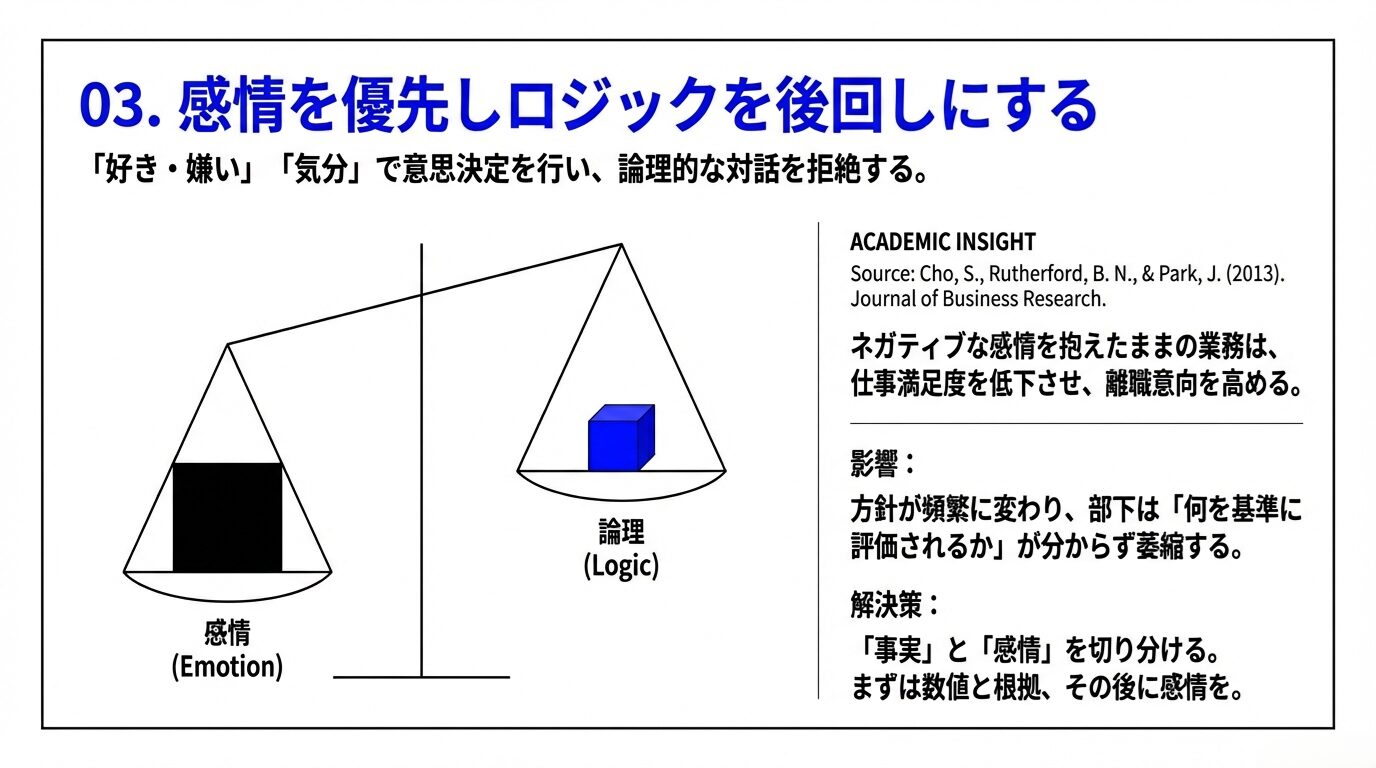

理由③:感情を優先しロジックを後回しにする

■特徴と問題点

論理的思考を苦手とする人は、相手の発言や意見に対して、最初に感情的に反応してしまうことが多いです。例えば、とてもよいアイデアなのに一言「面白くない」「それは嫌いだ」といった個人的感情で反対してしまったり、逆に「彼が言うなら賛成」と理由もなく賛成してしまったりします。

組織運営は利害関係者が多く、それぞれの役割や立場が異なります。そのため、論理ではなく感情を優先すると、意思決定が場当たり的になり、結果的に組織全体に不利益が及ぶことになります。中国のホテル従業員を対象にした研究※では、「ネガティブな感情」を抱いたままの感情演技(表層演技)を続けると、仕事満足度が低下し、離職意向が高まるとの結果が出ています。特に管理職が感情的な判断を繰り返すと、部下は「何を基準に評価されるのかわからない」という不安に陥り、モチベーションが低下する恐れがあります。

※Cho, S., Rutherford, B. N., & Park, J. (2013). Emotional labor’s impact in a retail environment. Journal of Business Research, 66(11), 2331–2337. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278431911000661

■原因と背景

・強いリーダーシップを発揮しようとするがあまり、自分の好みや感情を押し通してしまう

・組織風土として感情的な反論が容認されており、論理による対話が育ちにくい

・意図的に論理性を無視して、トップダウンを強行するケースも存在

■組織内ですれ違いが起きるメカニズム

・感情的な口調で対立を煽り、建設的な議論へ発展しない

・気分や好みで物事が左右されるため、方針やゴールが頻繁に変動

・感情的に反応される側は萎縮や混乱を招き、組織の風通しが悪化

■改善へのヒント

・経営層や管理職こそ冷静なファシリテーションを心がける

・「事実」と「感情」を切り分ける

・「事実」「数値」「具体的な根拠」を先に提示し、その上で感情を織り交ぜる

・感情をコントロールする研修や面談を活用し、組織全体のメンタルヘルス対策を強化

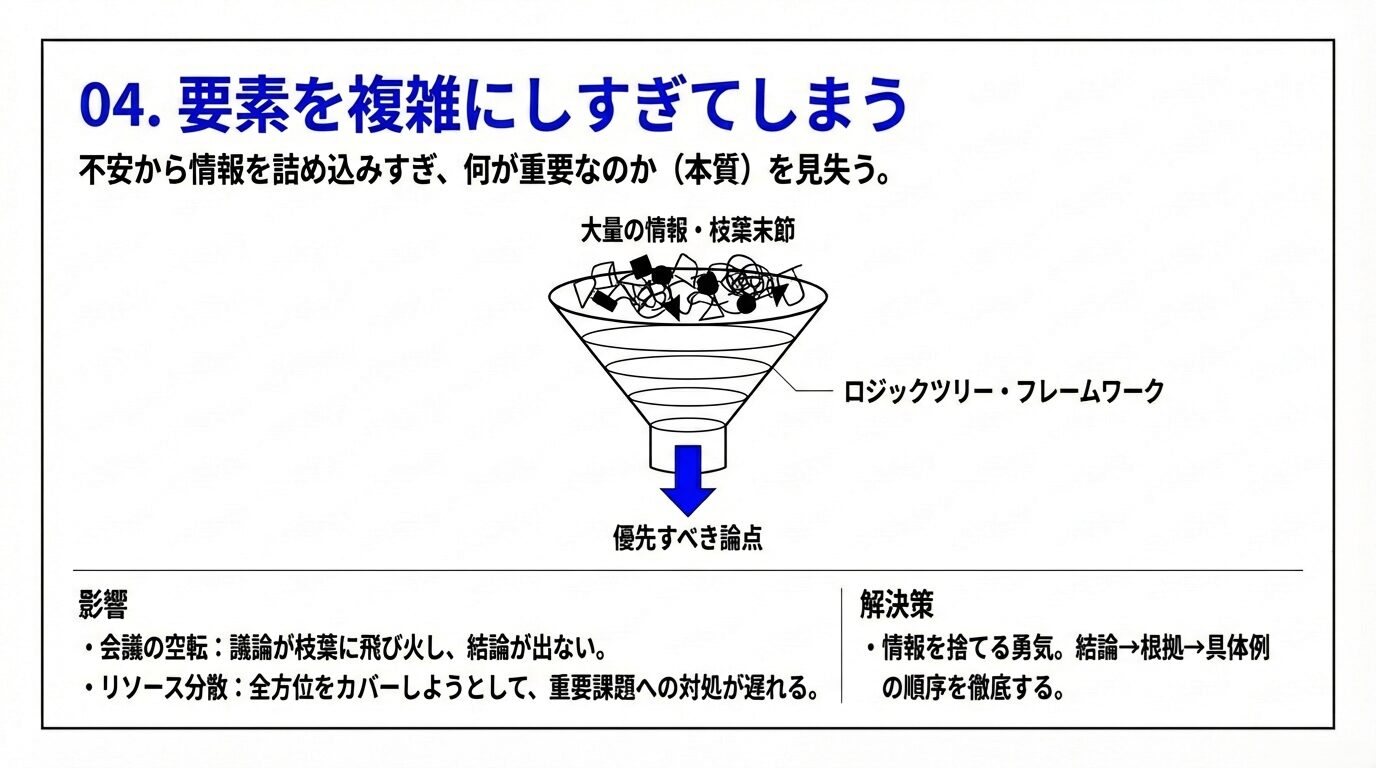

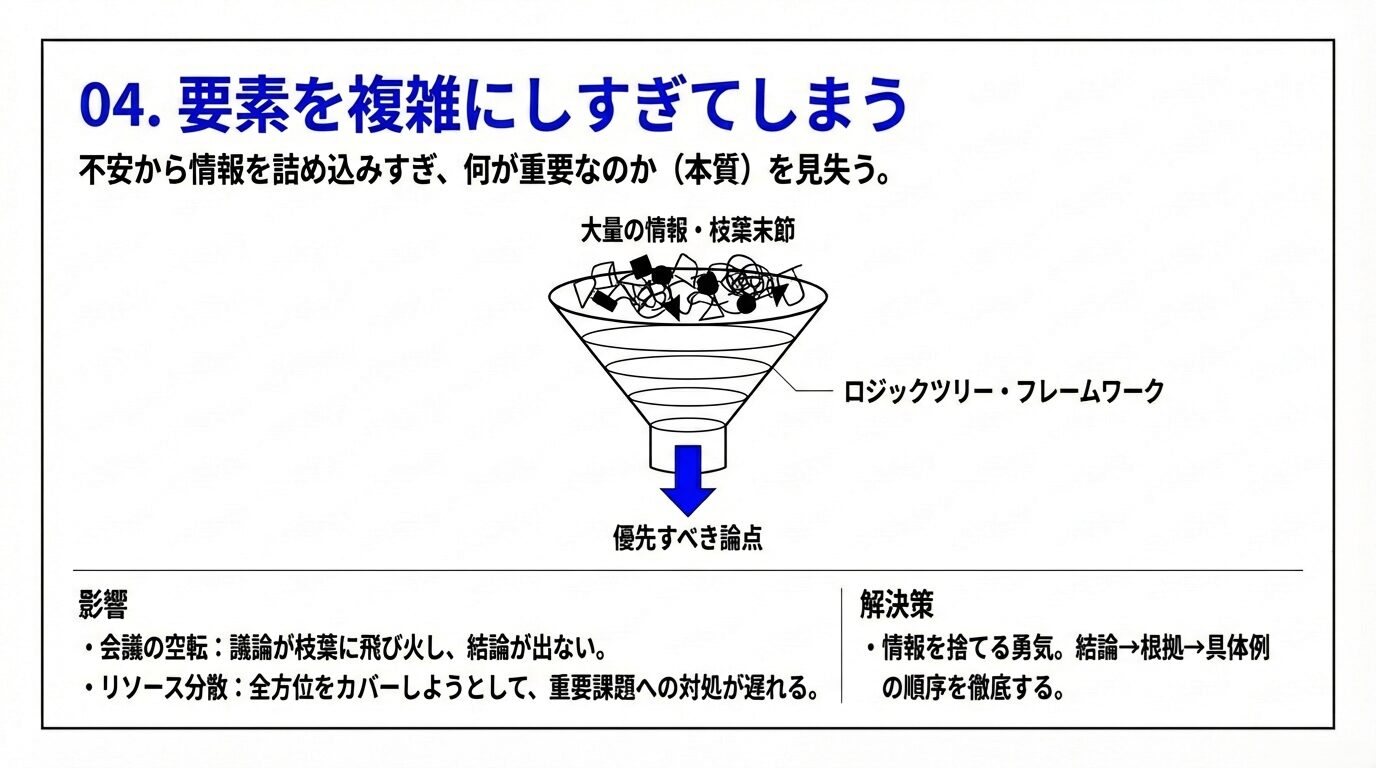

原因④:要素を複雑にしすぎてしまう

■特徴と問題点

論理的思考を苦手とするもう一つの傾向は、「物事を必要以上に複雑化してしまうこと」です。結論を出すために必要な情報を上手に取捨選択できず、関連する情報をすべて詰め込み、結局「何が言いたいのかわからない」という状況に陥ります。

特に中堅中小企業では、複数の役割を兼任している社員が多く、情報が縦横無尽に錯綜しがちです。事業規模が拡大すればするほど、情報の洪水に飲まれ「問題の本質」を見失うリスクが高まります。

■原因と背景

・意思決定に失敗しないように、情報を集めすぎる

・「抜け漏れがあってはいけない」という強迫観念から、過度に要素を加えてしまう

・もともと情報整理が苦手な個人の特性(具体と抽象の扱いが下手)

■組織内ですれ違いが起きるメカニズム

・会議で話される内容が枝葉末節に飛び火し、まとまりがつかない

・全方位をカバーしようとしすぎて、本当に優先すべき問題への対処が遅れる

・情報が過多になり、メンバーそれぞれが別々の論点を抱えてしまう

■改善へのヒント

・問題解決に必要な情報だけを最初に列挙し、優先度をつける

・フレームワーク(例えば「WHY型フレームワーク」「ロジックツリー」など)の活用で要素を絞り込む

・結論→根拠→具体例という順序で話すクセをつける

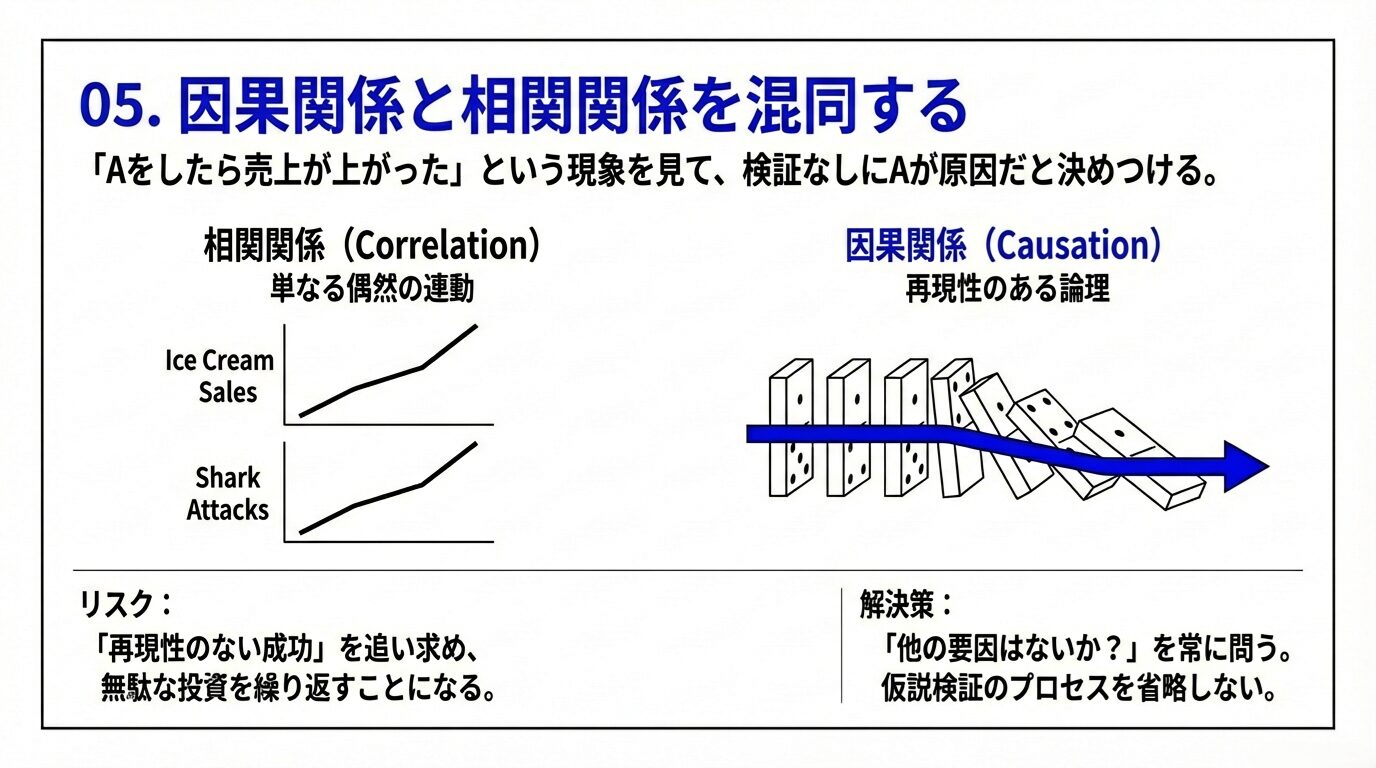

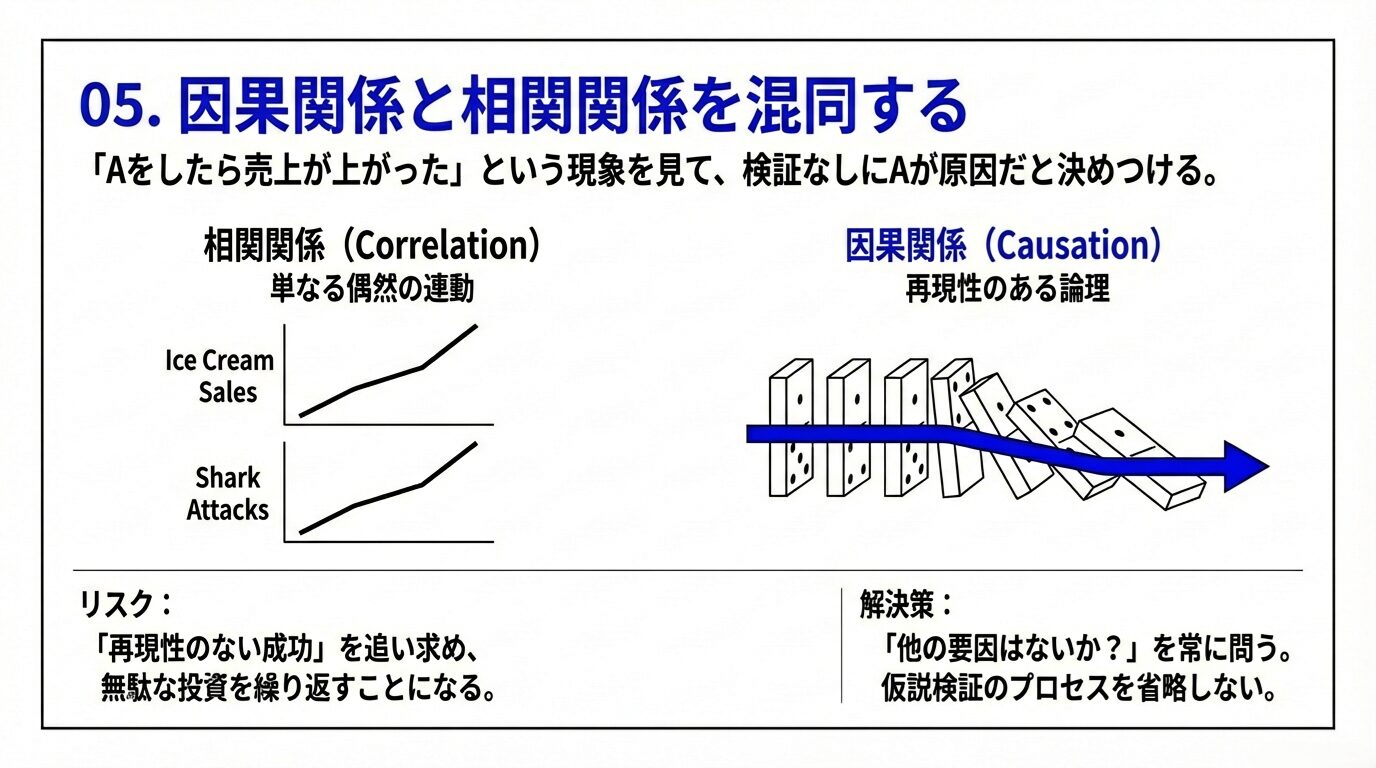

原因⑤:因果関係と相関関係を混同する

■特徴と問題点

論理的思考ができない人の代表的な誤りとして「因果関係と相関関係を混同する」ケースがあります。例えば、「Aの商品を扱い始めた途端、売上が上がった」という現象があったとしても、Aを扱い始めたことが直接の原因であるかどうかは慎重に検証しなければなりません。偶然ほかの施策(広告宣伝の強化など)が同時期に功を奏した可能性もあるのです。

誤った因果推定を元に重要な経営判断をしてしまうと、「再現性のない成功」を追い求めることになります。すると、組織はいつまでも不安定な経営方針に振り回される恐れがあります。

■原因と背景

・数字の扱いやデータ分析が苦手なため、結果が出た理由を十分に検証しない

・直観や成功体験を重視しすぎて、客観的な分析を省いてしまう

・根拠を示さずに「これが効いたんだ!」とリーダーが思い込みで発言すると周囲も盲信してしまう

■組織内ですれ違いが起きるメカニズム

・トップが「これで成功した」と勘違いし、継続的に無駄な投資を繰り返す

・本当の原因は別にあるのに、表面的な数値だけを根拠に誤った手を打つ

・データや根拠が弱い施策にメンバーが振り回され、組織全体で時間とリソースを浪費

■改善へのヒント

・相関と因果の違いを組織全体で理解する研修を実施する

・データ分析を行う際には必ず「仮説検証」のステップを踏む

・一時的な結果だけで判断せず、中長期的なトレンドや複数指標でチェックする

Q&A

Q1. 社員の多くが論理的思考を苦手としているように感じます。まずどこから手をつければよいのでしょうか?

A. まずは会議など公式の場で「目的を明文化し、前提条件を確認し合う」というステップを確立するのが効果的です。小さな場面であっても、必ず「今日の会議のゴールは何か」を共有し、話の途中で「これは最初のゴールに沿った議論か?」と確認する習慣を根付かせてください。多忙な経営者ほど省略しがちですが、この習慣化が論理的思考の基礎を形作ります。

Q2. 感情的な意見が多く、なかなかロジカルに議論が進みません。どうすれば感情先行の風土を変えられますか?

A. 感情そのものを排除する必要はありませんが、まず事実と感情を切り分けることを周知徹底しましょう。その上で、事実やデータ、根拠を整理するプロセスを必須化すると良いでしょう。会議の冒頭で「事実と感情を切り分けて、数字や具体例を用いて発言する」というルールを定めると、自然と感情だけが先走る傾向は減少していきます。トップや管理職が積極的に見本を示していくことが鍵です。

Q3. 社員にフレームワークを使った論理的思考を教えたいのですが、難しく感じられてしまいそうです。どうしたらいいですか?

A. フレームワークと聞くと難しそうな印象を抱かれがちですが、実は「何に注目すればよいか」という視点の整理にすぎません。まずは簡単なロジックツリー(課題をツリー状に分解する図解)をホワイトボードなどに描きながら「問題は何か」「原因は何か」「具体策は何か」と3段階に分けて考える場をつくりましょう。慣れてくればさらにいろいろなフレームワークを活用できるようになります。

Q4. データを見ても「これは相関だろうか因果だろうか」と考えるのが難しいです。どう判断すればいいですか?

A. 相関と因果を混同しないための基本は「他の要因はないか」を探ることです。一時的に数字が連動していただけの可能性を排除できるかどうかを意識しながら検証します。例えば「Aの施策を打ったときに売上が上がった」としても、同時期に新規顧客が増えるイベントがあった、競合が撤退した、など別の要因がないかを調べるのが肝要です。手間はかかりますが、そのプロセスこそが論理的思考の要となります。

Q5. 論理的思考を鍛えるのにおすすめの方法はありますか?

A. 個人的には「書くこと」をおすすめします。頭で考えるだけでなく、文章化して自分の思考を客観視するのです。会議の議事録や日報などに、結論と根拠、具体例をセットで記載し、自分自身で振り返る習慣をつけると、論理的思考が高まりやすくなります。

まとめ

本コラムでは、論理的思考ができない人にありがちな5つの特徴と、それに起因する組織内のすれ違いのメカニズム、そして改善のヒントを解説しました。

- 目的を明確にできない

ゴール設定が曖昧だと、組織全体の方向性もブレる - 前提条件の確認を省略しがち

共有されていない前提があれば、同じ結論を導くことは不可能 - 感情を優先しロジックを後回しにする

経営上の意思決定が場当たり的になり、組織のモチベーション低下を招く - 要素を複雑にしすぎてしまう

情報過多になり、何を優先すべきかが見えなくなる - 因果関係と相関関係を混同する

誤った成功要因や失敗要因を設定し、不安定な施策を繰り返す

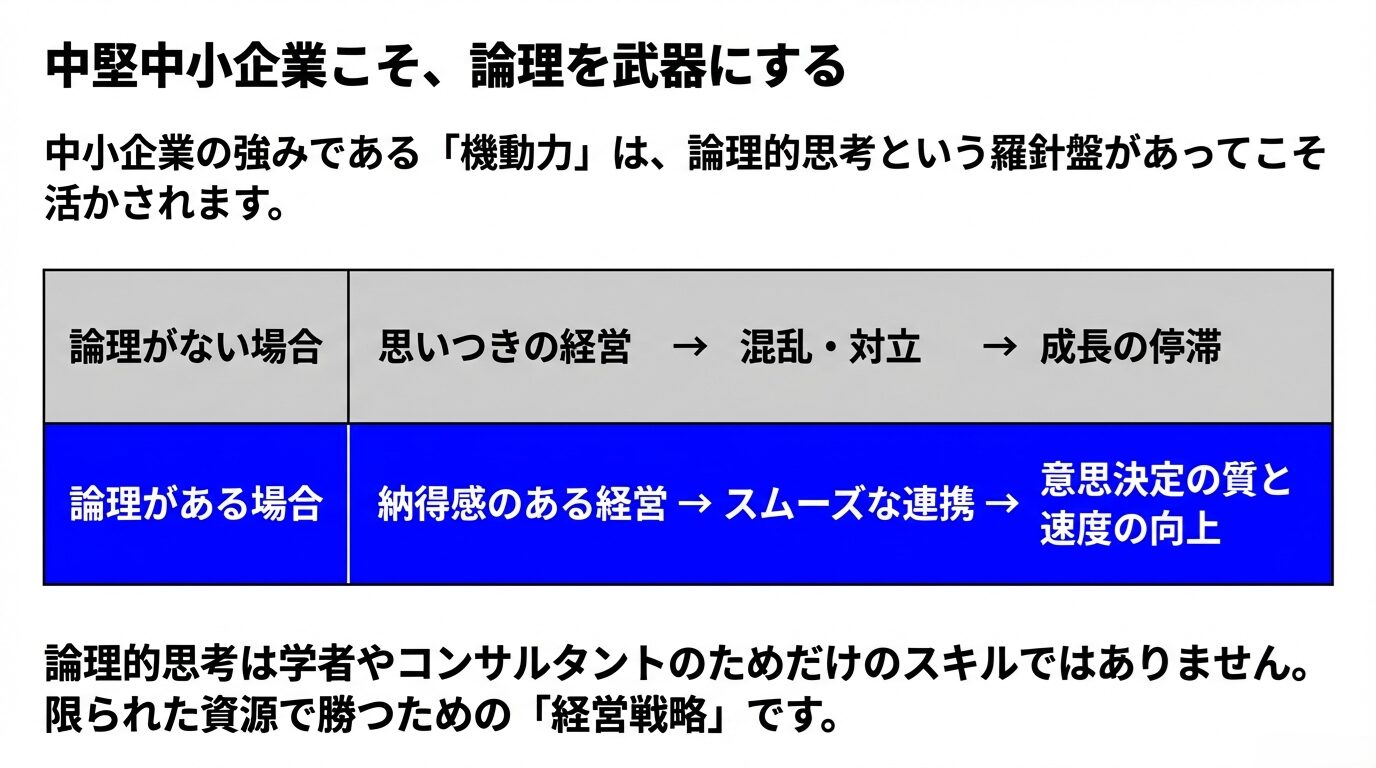

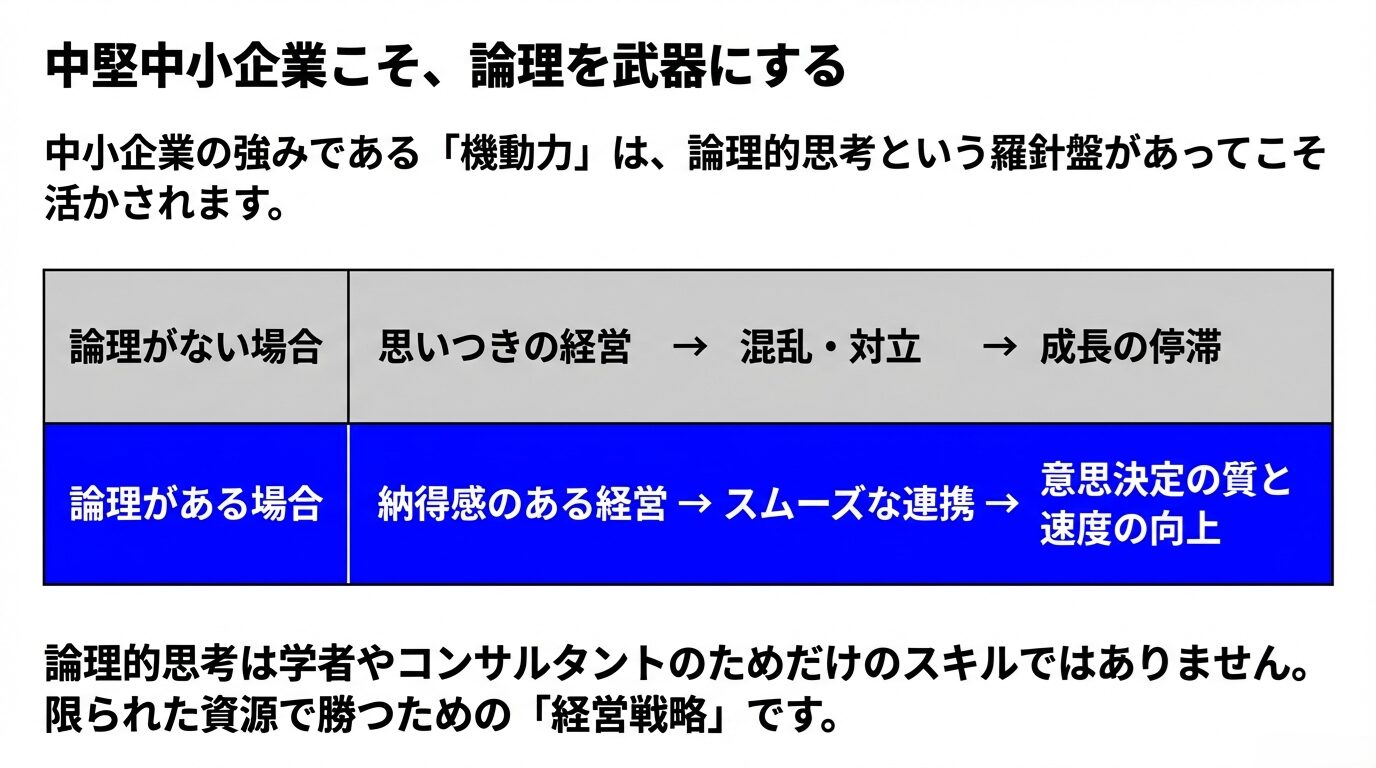

中堅中小企業では、「とりあえず動いてみよう」「小回りがきくから」といったプラスの面を活かしながら経営を行うのが理想です。しかし、論理的思考が欠如していると、せっかくの機動力が空回りするばかりか、社内に混乱や対立を生み出し、長期的な成長を妨げます。

論理的思考を身に付けることは、決して学者やコンサルタントだけに必要なスキルではありません。むしろ中堅中小企業の経営者・管理職にとっては、限られた資源で最適な判断をしていくための必須の能力です。論理的な思考プロセスを徹底することで、組織内のコミュニケーションは格段にスムーズになり、意思決定のスピードや質も向上します。そして何より、従業員一人ひとりが納得感をもって仕事に取り組める土台が整います。

私自身、多くの中堅中小企業の支援を行ってきましたが、論理的思考のスキルを高めることで企業が得られるメリットは計り知れないと確信しています。目的の明確化、前提条件の整理、感情のコントロール、情報の取捨選択、因果関係の正しい理解――これらを継続的に意識することで、経営や組織が抱える問題点の大半は明確化し、解決へと導くことができるでしょう。

ぜひ、本コラムで挙げたポイントを参考にしていただき、日々の経営や組織運営の場面で活用してみてください。今まで「なぜうまくいかなかったのか」が霧が晴れるように理解でき、また組織メンバーとの意思疎通がスムーズになったと実感される場面が増えてくるはずです。経営環境が変化の激しい時代だからこそ、論理的思考を軸に据えたブレない経営スタイルを確立していきましょう。 今後もあなたの会社経営がより確かな成果を上げられるよう、私の経験や実践的なノウハウを発信してまいります。ぜひ、組織の活性化やビジネス拡大の一助としてご活用ください。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)