唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅・中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「毎日、朝から晩まで必死に働いている。社員も皆、頑張ってくれている。しかし、なぜか利益は思うように伸びない…」

「限られた人材、資金、時間の中で、何から手をつければ良いのかわからない…」

中堅・中小企業の経営者のみなさまから、このような切実な悩みを伺うことが少なくありません。私自身、経営コンサルタントとして数多くの中堅中小企業の現場に立ち会ってきましたが、その多くが「頑張りの方向性」に問題を抱えていました。

実は、ビジネスの成果の大部分は、ごく一部の活動によって生み出されています。この原理原則を知っているか知らないかで、経営の舵取りは大きく変わります。

今回ご紹介する「パレートの法則」は、まさに、その「頑張りの方向性」を指し示してくれる強力な羅針盤です。別名「80:20の法則」とも呼ばれるこの法則を正しく理解し、自社の経営に活かすことができれば、無駄な努力を減らし、最小の労力で最大の成果を上げることが可能になります。

本コラムでは、このパレートの法則を単なる知識としてではなく、「明日から使える実践的なツール」として、具体的な事例を交えながら徹底的にわかりやすく解説します。特に経営資源が限られている中堅中小企業だからこそ、この法則は絶大な効果を発揮します。ぜひ、最後までお読みいただき、貴社の経営改革の第一歩を踏み出してください。

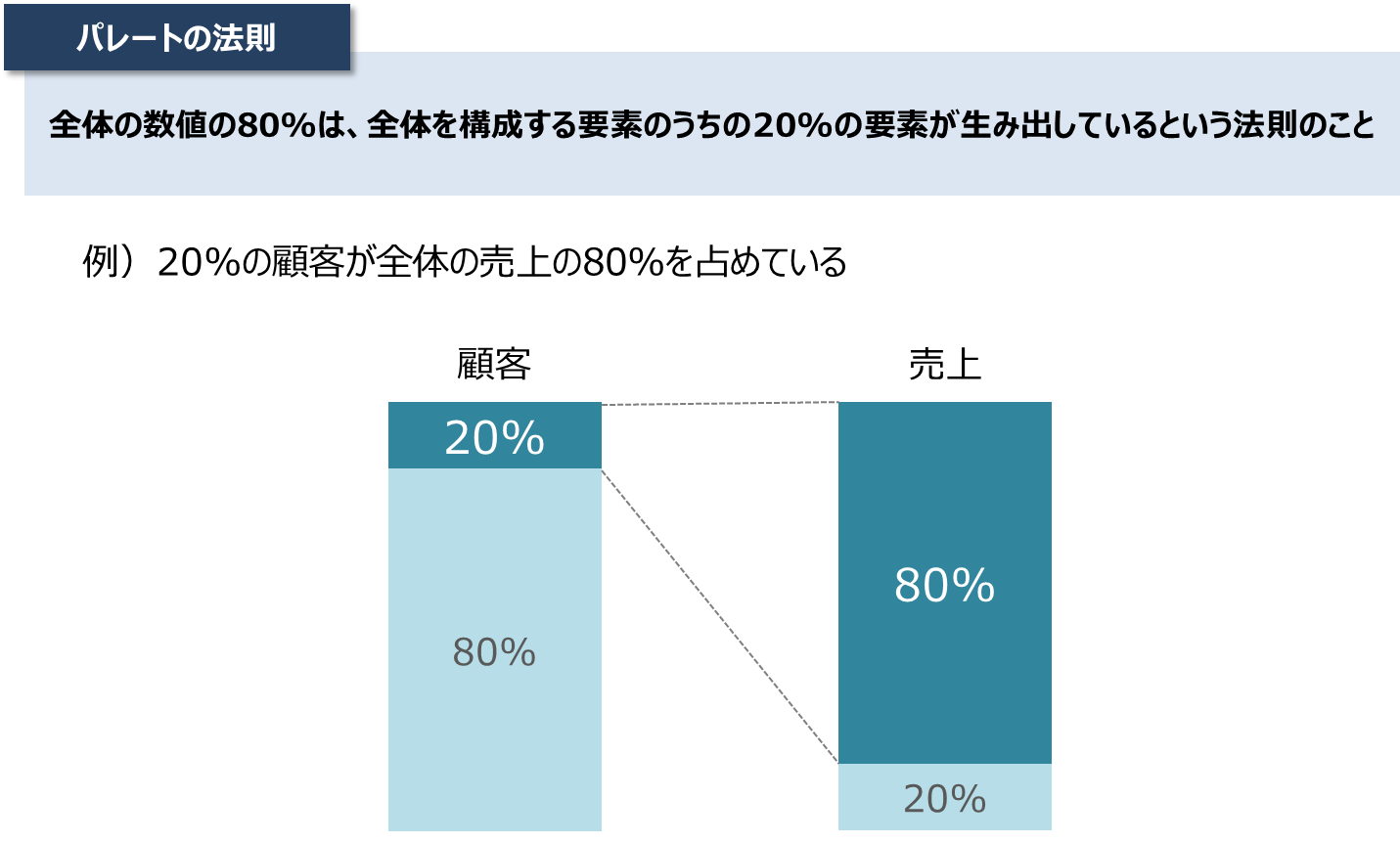

パレートの法則(80:20の法則)とは? 基本を理解しよう

まず、「パレートの法則って何?」という方のために、基本からご説明します。難しい話ではありませんので、リラックスして読み進めてください。

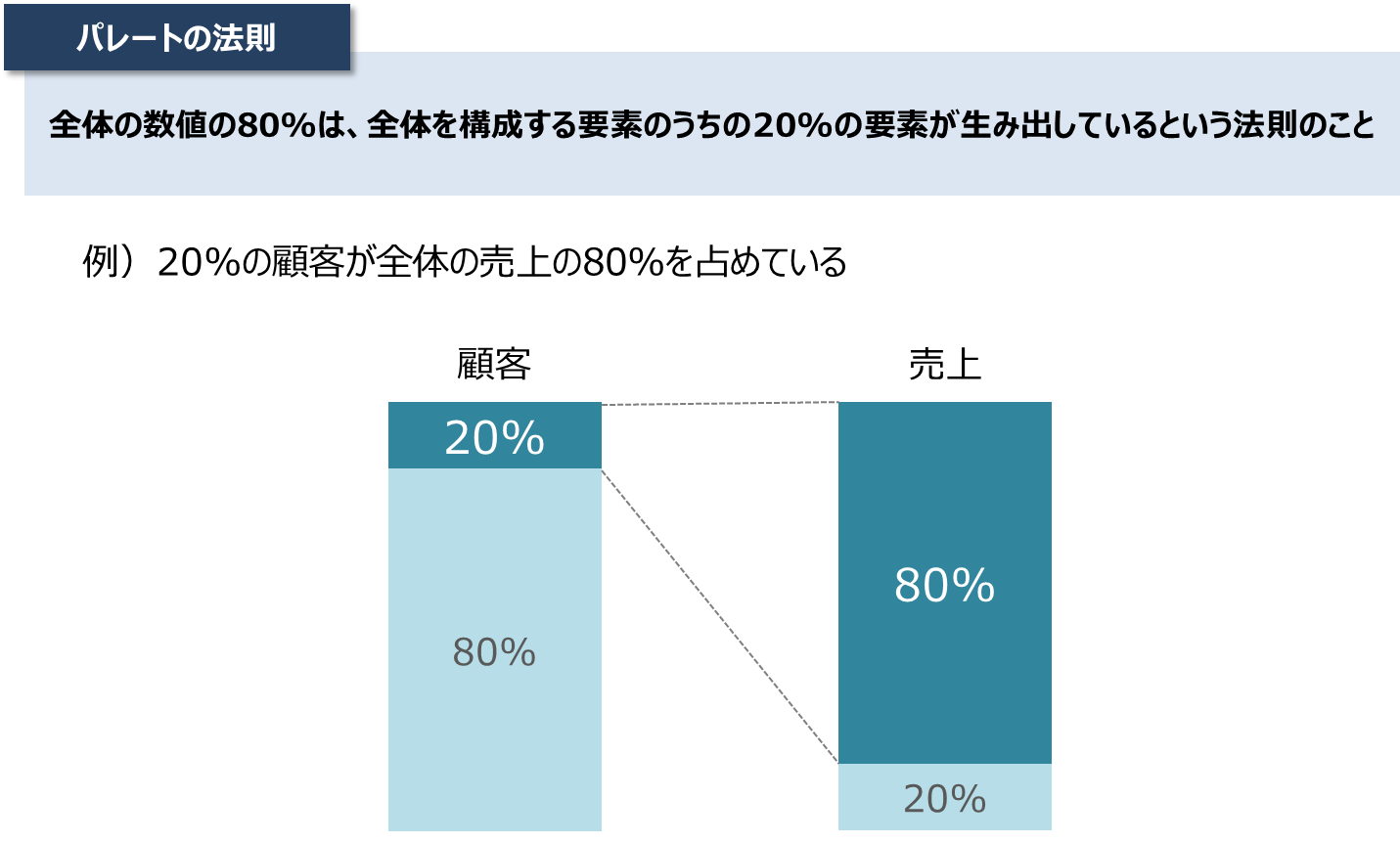

全体の8割の成果は、2割の要素が生み出している

パレートの法則とは、「結果の約8割は、全体の約2割の要素が生み出している」という経験則のことです。イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートが、19世紀のイタリアの所得分布を調査した際、「国民の約2割の富裕層が、国全体の約8割の富を保有している」ことを発見したのが起源とされています。

この「80:20」という比率は、経済活動だけでなく、自然現象や私たちの日常生活の様々な場面で見られます。

- 企業の売上: 全売上の80%は、全顧客の20%が生み出している。

- 商品の売上: 全商品のうち、売れ筋上位20%の商品が、総売上の80%を稼ぎ出している。

- 仕事の成果: 仕事の成果の80%は、全労働時間の20%で生み出されている。

- Webサイトのアクセス: 全体のアクセス数の80%は、全ページ数のうちの20%のページに集中している。

- 故障やクレームの原因: 故障やクレーム全体の80%は、全原因の20%に起因している。

いかがでしょうか?あなたの会社やあなた自身の仕事に当てはめてみても、思い当たる節があるのではないでしょうか?

この原則が示唆することは、「すべての要素が平等に成果に貢献しているわけではない」という事実です。成果に大きく貢献する「重要な2割」と、そうではない「その他大勢の8割」が存在する。この構造を理解することが、パレートの法則を使いこなすための第一歩です。

あくまで「経験則」。数字に囚われすぎないことが重要

ここで一つ注意点があります。パレートの法則は、物理法則のように常に厳密に「80:20」になるわけではありません。「75:25」かもしれませんし、「90:10」になることもあります。

大切なのは数字の比率そのものではなく、「投入した資源(努力・時間・コスト)と、得られる成果(売上・利益)の間には、大きな偏りがある」という本質を理解することです。この本質を捉え、「成果に大きな影響を与えている、ごく少数の重要な要素は何か?」を見つけ出すための「思考のフレームワーク(考え方の枠組み)」として活用してください。

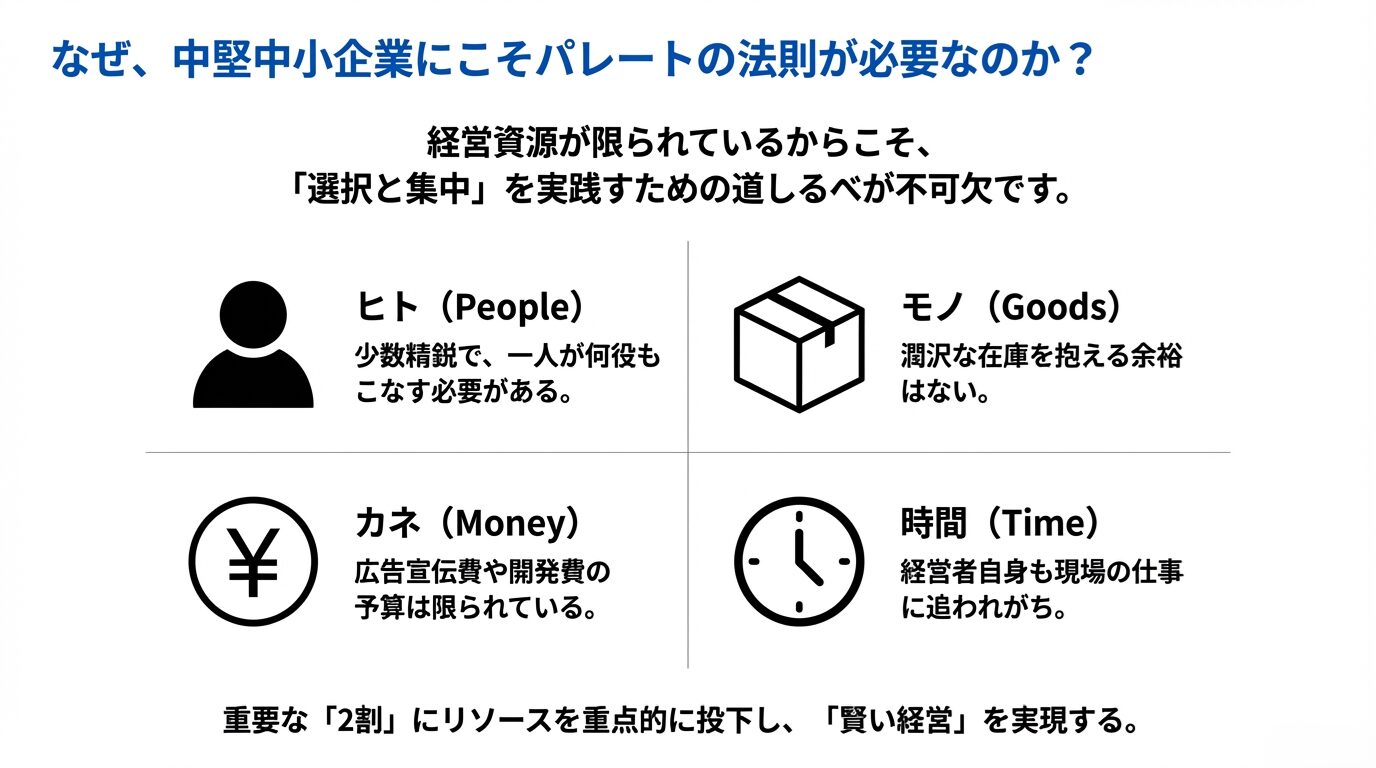

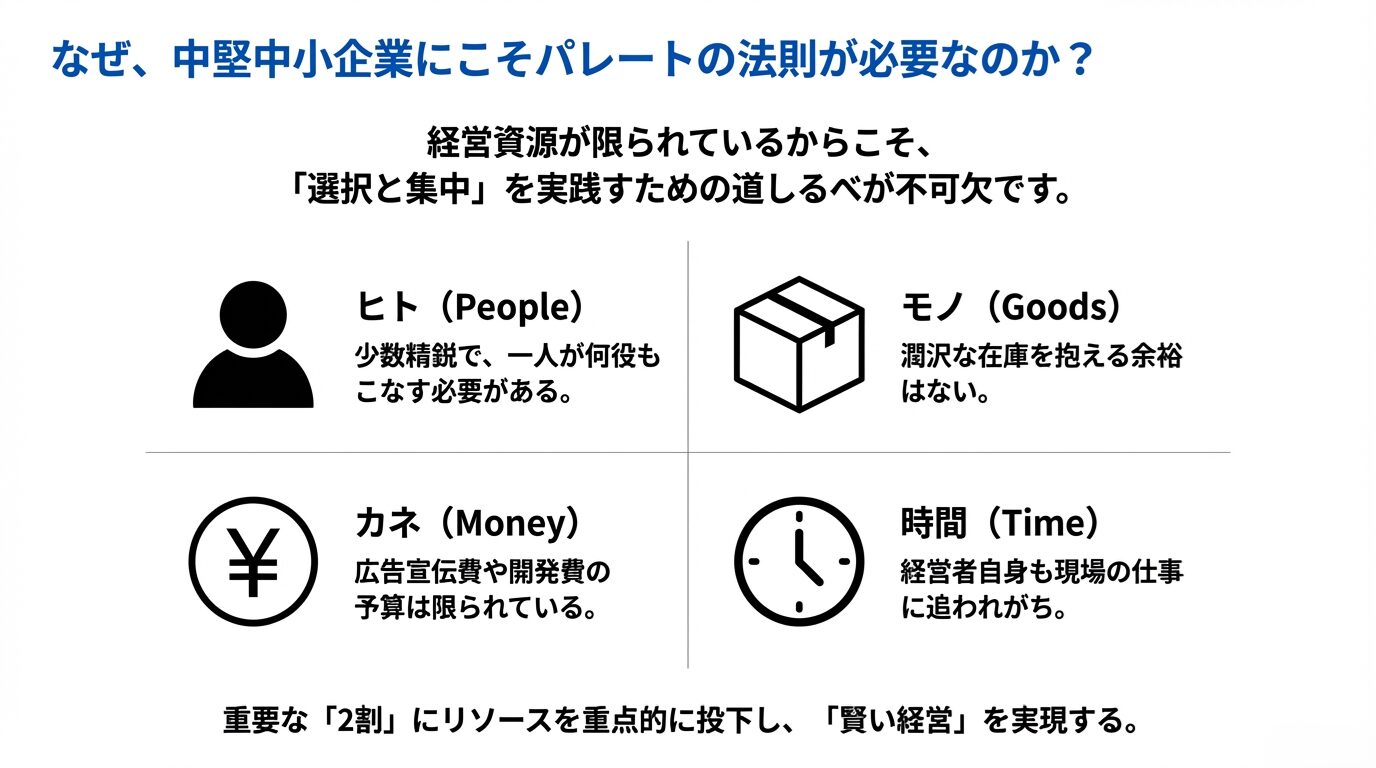

なぜ今、中堅中小企業にこそパレートの法則が必要なのか?

「パレートの法則が便利なのはわかった。でも、なぜそれが我々のような中堅中小企業に必要なのか?」という疑問が湧くかもしれません。結論から言えば、経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)が限られている中堅中小企業だからこそ、パレートの法則は絶大な効果を発揮するのです。

大企業であれば、豊富な資金力や人材を背景に、ある意味「絨毯(じゅうたん)爆撃」のような戦略を取ることも可能かもしれません。しかし、中堅中小企業の経営は、常に限られた経営資源をいかに効率的に配分するかの連続ですし、それこそが経営を成功させるカギになります。

- ヒト: 少数精鋭で、一人が何役もこなさなければならない。

- モノ: 潤沢な在庫を抱える余裕はなく、効率的な生産・販売が求められる。

- カネ: 広告宣伝費や開発費にかけられる予算は限られている。

- 時間: 経営者自身もプレイングマネージャーとして現場の仕事に追われがち。

このような状況で、重要度の低い「8割」の業務や顧客に、貴重なリソースの大部分を費やしてしまっていては、いつまで経っても会社は成長軌道に乗りません。

パレートの法則は、このリソース配分の問題を解決するための強力な武器となります。つまり、「選択と集中」を実践するための道しるべとなるのです。 成果に直結する「重要な2割」を見極め、そこに会社の持つ限られたリソースを重点的に投下する。そうすることで、闇雲に努力するのではなく、最小の労力で最大の成果を生み出す「賢い経営」が実現できるのです。

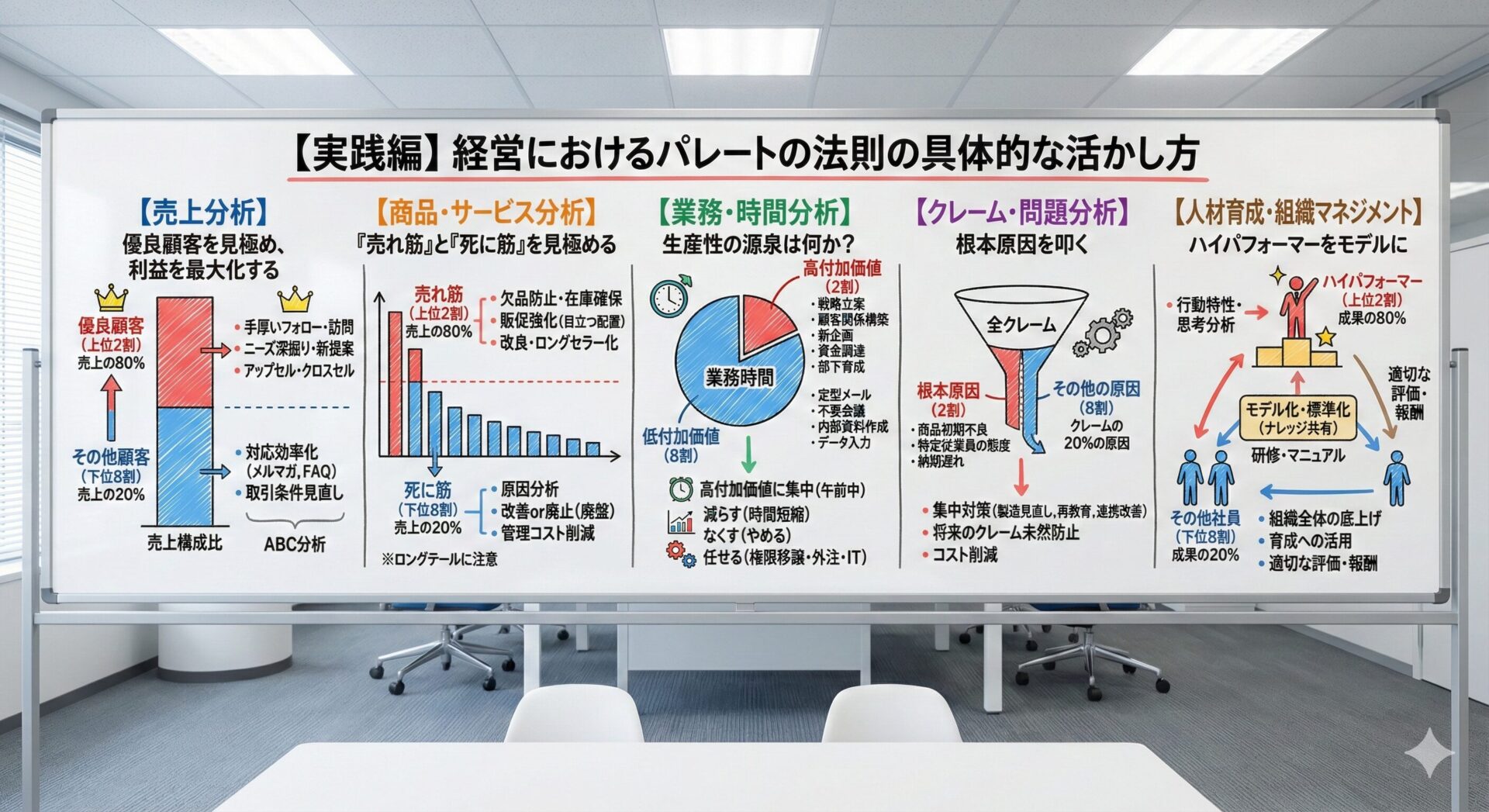

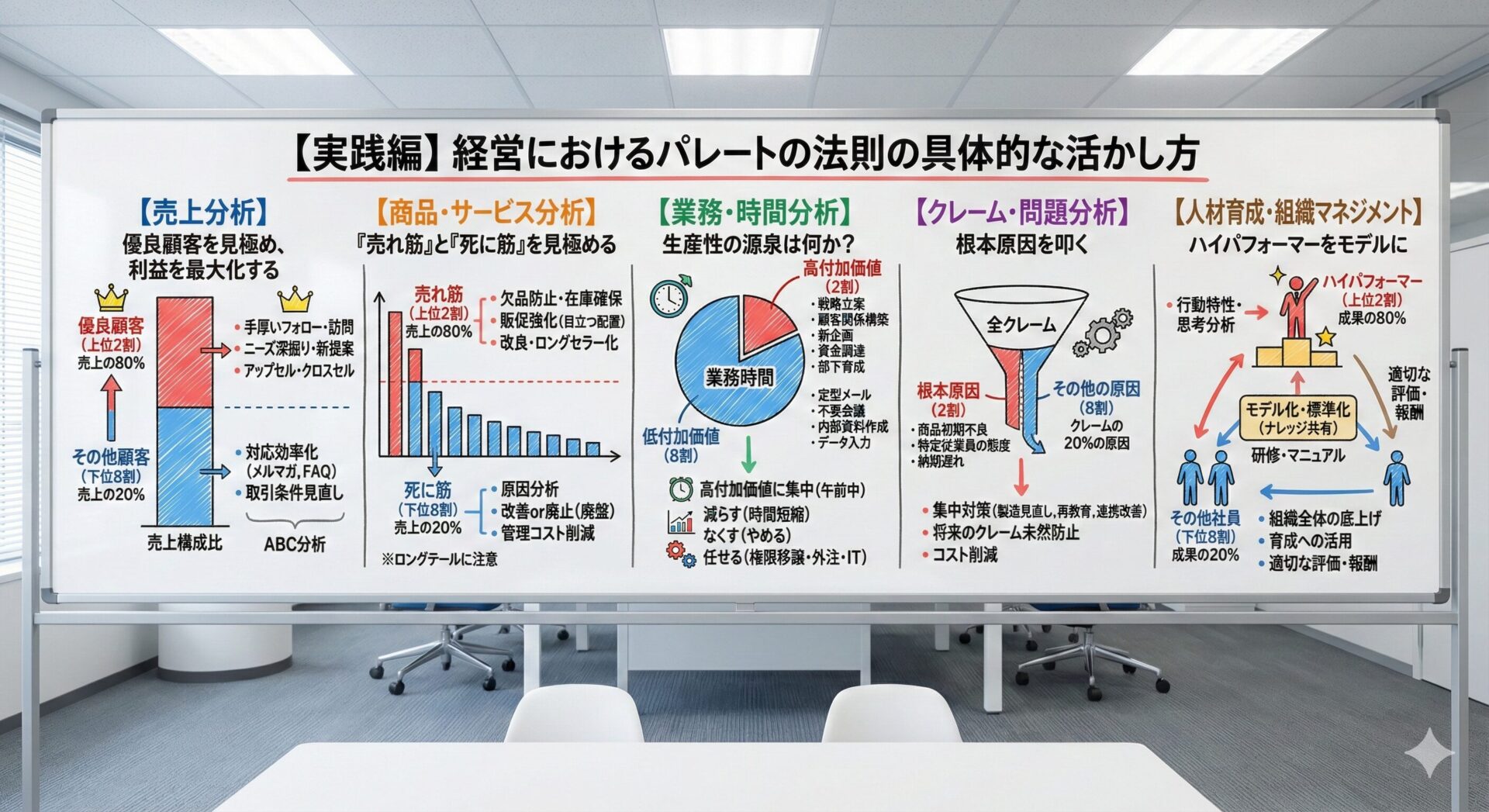

【実践編】経営におけるパレートの法則の具体的な活かし方

それでは、いよいよ本題です。パレートの法則を実際の経営の現場でどのように活用していくのか、私がコンサルティングの現場で実践してきた具体的な方法を5つの切り口からご紹介します。

【売上分析】優良顧客を見極め、利益を最大化する

まず最初に取り組むべきは、最もわかりやすく効果が出やすい「売上分析」です。

ステップ1:全顧客の売上ランキングを作成する

まずは、過去1年間など、期間を決めて全顧客の売上データをリストアップし、売上高の高い順に並べ替えてみてください。会計ソフトや販売管理システムを使えば、比較的簡単に出力できるはずです。

ステップ2:売上構成比を計算する

次に、各顧客の売上が全体の何パーセントを占めるのか(売上構成比)を計算し、上位から順番に足し上げていきます(累積構成比)。

ステップ3:「重要な2割」を見つけ出す

おそらく、驚くほど少数の顧客が、売上全体の大部分を占めていることに気づくでしょう。累積構成比が80%に達した時点の顧客が、貴社にとっての「重要な2割」、つまり優良顧客です。

ここからが重要です。

- 優良顧客(上位2割)へのアクション:

- 手厚いフォロー: 専任の担当者をつけたり、経営者自らが定期的に訪問したりするなど、関係性をより深化させましょう。「いつもありがとうございます」という感謝を伝えるだけでも効果は絶大です。

- ニーズの深掘り: 「何かお困りごとはありませんか?」とヒアリングすることで、新たなニーズや課題を引き出しましょう。それが新商品・新サービスの開発に繋がることも少なくありません。

- アップセル・クロスセルの提案: 信頼関係ができている優良顧客には、より高価格帯の商品(アップセル)や、関連商品(クロスセル)の提案が響きやすくなります。

- その他顧客(下位8割)へのアクション:

- 対応の効率化: 優良顧客と同じように手厚いフォローをしていては、経営資源がいくらあっても足りません。メールマガジンでの一斉案内や、WebサイトでのFAQ(よくある質問)を充実させるなど、対応コストを下げつつ、顧客関係性を維持する工夫を考えましょう。

- 取引条件の見直し: 取引先の中には、売上は低いにも関わらず要求ばかり多く、対応コストが非常にかかっている「非効率な顧客」がいるかもしれません。あまりに採算が合わない場合は、勇気をもって取引条件の見直しや、場合によっては取引終了を検討することも必要です。これは「顧客を切り捨てる」という冷たい判断ではなく、会社の貴重な経営資源を守り、より貢献度の高い顧客へのサービスを充実させるための経営判断です。

この分析は、ABC分析というマーケティング手法の考え方に近いものです。顧客を重要度に応じてA・B・Cのランクに分け、それぞれに適したアプローチを行うことで、効率的かつ効果的な営業活動が可能になります。

【商品・サービス分析】「売れ筋」と「死に筋」を見極める

顧客分析と同様に、商品・サービスにもパレートの法則を応用できます。

- 分析方法: 全商品を売上高(または利益額)の高い順に並べ、どの商品が全体の売上の8割を占めているかを分析します。

- 売れ筋商品(上位2割)へのアクション

- 欠品させない: 看板商品が欠品することは、最大の機会損失です。在庫管理を徹底し、いつでも提供できる状態を維持しましょう。

- 販促の強化: チラシやWebサイトで目立つ位置に配置したり、キャンペーンの対象にしたりと、さらに売上を伸ばすための施策にリソースを集中させます。

- 改良・改善: なぜその商品が売れているのか(デザイン、価格、機能など)を分析し、さらなる改良を加えることで、ロングセラー商品へと育てていきます。

- 死に筋商品(下位8割)へのアクション

- 原因分析: なぜ売れないのか(ニーズがない、価格が高い、知られていない等)を分析します。

- 改善または廃止の検討: テコ入れをすれば売れる見込みがあるのか、それとも思い切って商品のラインナップから外すべきか(廃盤)を判断します。売れない商品を管理し続けることにもコストを要します。商品ラインナップを絞ることで、管理コストの削減や、売れ筋商品へのリソース集中が可能になります。

ただし、注意点もあります。下位8割の商品群(いわゆるロングテール)が、ニッチな需要に応えることで、結果的に全体の売上を底上げしているようなケースもあります。ECサイトなどはこの典型です。ゆえに、自社のビジネスモデルに合わせて、慎重に判断することが重要となります。

【業務・時間分析】あなたの会社の「生産性の源泉」は何か?

経営者や管理職の皆様に、ぜひご自身の仕事について問いかけていただきたいことがあります。

「あなたの仕事の成果の8割は、どの業務から生まれていますか?」

- 分析方法

- まず、1週間程度、ご自身の業務内容を30分単位などで記録してみてください。(例:メール対応、会議、資料作成、顧客訪問、部下との面談など)

- 次に、それぞれの業務が「会社の利益に直結するかどうか」という視点で、「高付加価値業務(2割)」と「低付加価値業務(8割)」に分類します。

- 高付加価値業務(例)

- 新規顧客開拓のための戦略立案

- 優良顧客との関係構築

- 新商品・サービスの企画開発

- 資金調達に関する交渉

- 部下の育成やモチベーション向上に繋がる面談

- 低付加価値業務(例)

- 定型的なメールの返信

- 意思決定に繋がらない社内会議

- 内部向けの報告資料作成

- 単純なデータ入力

- アクションプラン

- 高付加価値業務に集中する: 自分のエネルギーが最も高い午前中に、最も重要な「高付加価値業務」を終わらせるなど、意識的に時間を確保しましょう。

- 低付加価値業務を減らす・なくす・任せる:

- 減らす: 定例会議の時間を半分にする、資料作成のフォーマットを簡素化する。

- なくす: 本当にその会議は必要か?その資料は誰が何のために見ているのか?を問い直し、不要な業務はやめてしまいましょう。

- 任せる: 自分より時給単価の低い部下やアシスタントに任せられる業務は、積極的に権限移譲する。もしくは、アウトソーシング(外部委託)やITツールを活用して自動化することも有効です。

経営者の時間は、会社にとって最も貴重な資源です。その時間を何に使うかで、会社の未来は決まります。

【クレーム・問題分析】根本原因を叩き、無駄な対応コストを削減する

「会社のクレームの8割は、特定の2割の原因によって引き起こされている」

これも、多くの企業で見られる現象です。場当たり的に一件一件のクレームに対応する「モグラ叩き」では、担当者は疲弊し、コストはかさむ一方です。

- 分析方法: まずは、発生したクレームの内容、原因、発生部署などを記録・分類します。すると、「商品の初期不良」「特定の従業員の接客態度」「納期遅れ」など、特定の原因にクレームが集中していることが見えてきます。

- アクションプラン: クレーム全体の8割を引き起こしている「2割の根本原因」を特定し、そこに対して集中的に対策を講じます。

- 商品の初期不良が原因なら、製造工程や検品体制を見直す。

- 特定の従業員の接客態度が原因なら、その従業員への再教育やマニュアルの整備を行う。

- 納期遅れが原因なら、生産管理や外注先との連携方法を改善する。

根本原因を叩くことで、将来発生するであろう多くのクレームを未然に防ぎ、対応にかかる時間やコストを劇的に削減することができます。

【人材育成・組織マネジメント】ハイパフォーマーをモデルにする

組織においてもパレートの法則は当てはまります。

「組織全体の成果の8割は、上位2割のハイパフォーマー(優秀な社員)が生み出している」

これは、残り8割の社員をないがしろにして良い、という意味では決してありません。むしろ、上位2割のハイパフォーマーを「モデル」として活用することで、組織全体の底上げを図るのです。

- 分析方法: 高い成果を上げている社員の行動特性や思考パターンを分析します。

- 彼らはどのように時間を使っているのか?

- 顧客に対してどのようなアプローチをしているのか?

- 困難な問題に直面したとき、どのように考えて乗り越えているのか?

- アクションプラン:

- ナレッジの共有: ハイパフォーマーの成功事例やノウハウを、社内研修や勉強会を通じて組織全体に共有します。彼らのやり方を「標準モデル」として形式知化(マニュアル化など)することで、他の社員も再現しやすくなります。

- 育成への活用: 新人や若手社員の教育プログラムに、ハイパフォーマーの行動特性を取り入れます。

- 適切な評価と報酬: 成果を上げている社員が正当に報われる評価制度や報酬体系を整備し、モチベーションを維持・向上させます。

ハイパフォーマーという「重要な2割」を分析し、そのエッセンスを組織全体に展開していくことで、効率的に組織全体のレベルアップを図ることが可能になります。

本テーマについては以下の記事でも類似の内容を解説していますので、もしよろしければお読みください。

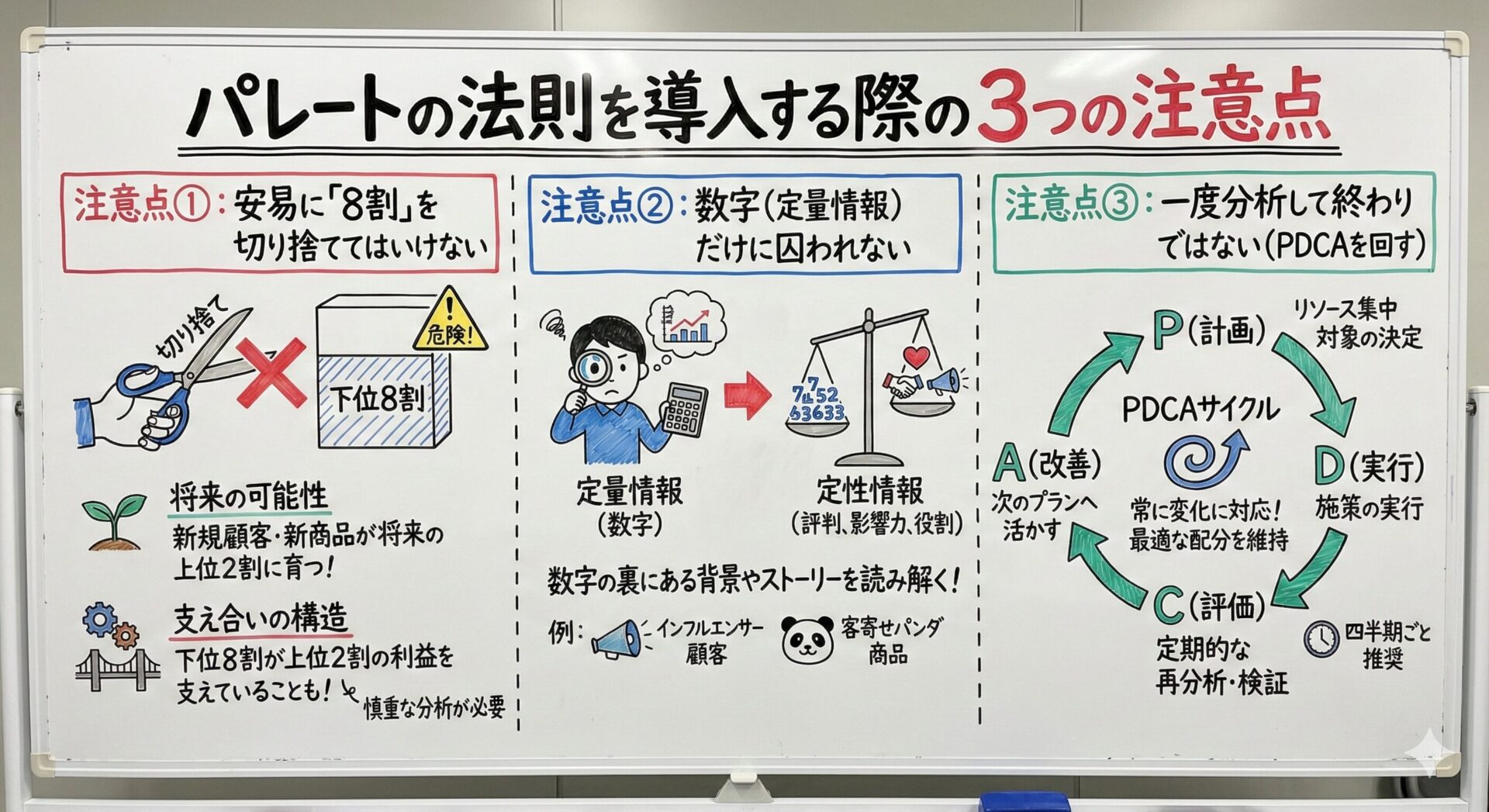

パレートの法則を導入する際の3つの注意点

ここまでパレートの法則の強力な活用法をお伝えしてきましたが、使い方を誤ると逆効果になることもあります。本章ではそのリスクについて正直にお伝えしておきます。

注意点①:安易に「8割」を切り捨ててはいけない

パレートの法則を学ぶと、「じゃあ、貢献度の低い8割は切り捨てればいいんだな!」と短絡的に考えてしまう方がいますが、それは極めて危険です。

- 将来の優良顧客・主力商品: 今は売上が低い下位8割の顧客や商品が、将来、上位2割に育つ可能性は十分にあります。特に、取引を始めたばかりの新規顧客や、投入したばかりの新商品は、長い目で見守る必要があります。

- 「8割」が「2割」を支えている: 例えば、下位8割の顧客への販売があるからこそ、大量仕入れによるコストダウンが可能になり、結果として上位2割の顧客に提供する商品の利益率が維持されている、という構造もあります。生態系のように、一見無関係に見える要素が相互に支え合っているのです。

「切り捨てる」という判断を下す上では、その影響範囲を多角的に分析した上で、慎重に行う必要があります。

注意点②:数字(定量情報)だけに囚われない

パレートの法則の分析は、売上高などの数字、つまり「定量情報」からスタートします。しかし、最終的な判断は、数字に表れない「定性情報」も加味して行うべきです。

- 顧客分析の例: 売上額は低い(定量)けれど、業界内で影響力が大きく、良い評判を広めてくれる(定性)顧客もいます。

- 商品分析の例: その商品は利益率が低い(定量)けれど、その商品があるからこそ、他の高利益商品も一緒に売れる「客寄せパンダ」的な役割(定性)を果たしている場合もあります。

数字はあくまで現状を把握するためのツールです。その数字の裏にある背景やストーリーを読み解く視点を忘れないでください。

注意点③:一度分析して終わりではない(PDCAを回す)

市場環境や顧客のニーズは常に変化しています。一度分析して「これがうちの重要な2割だ」と決めても、半年後、1年後にはその構造が変わっているかもしれません。

パレートの法則の分析は、一度やって終わりではありません。

- P(Plan):分析に基づき、リソースを集中させる対象を決める

- D(Do):実行する

- C(Check):一定期間後に、再度分析を行い、結果を検証する

- A(Action):改善策を考え、次のプランに活かす

このPDCAサイクルを定期的に(例えば四半期に一度など)回し続けることで、常に変化に対応した最適なリソース配分を維持することができます。

Q&A

Q1. パレートの法則と「働きアリの法則」は同じものですか?

A. よく似ていますが、厳密には異なります。パレートの法則が「成果の8割は2割の要素が生む」という結果の偏りを示すのに対し、働きアリの法則は「集団のうち、よく働くアリは2割、普通に働くアリが6割、働かないアリが2割になる」という役割分担の比率を示します。

面白いことに、働きアリの法則では、よく働く2割のアリだけを集めても、その中でまた「2:6:2」の比率で役割が分かれると言われています。これは組織論として非常に示唆に富んでおり、「働かない」ように見える存在も、集団が存続するためには何らかの役割(非常時に備える予備軍など)を果たしている可能性があることを示唆しています。

Q2. うちのような小さな会社でも、本当に活用できるのでしょうか?

A. はい、むしろ小さな会社、経営資源の限られた中堅中小企業にこそ、活用していただきたい考え方です。大企業と違って、投入できる経営資源が限られているからこそ、「どこに集中させるか」という選択の重要性が増します。データが少ない場合でも、まずは経営者の「肌感覚」で構いません。「うちの売上の大半は、あそこの数社のおかげだな」「結局、いつも売れているのは、あの商品だな」といった感覚を、一度簡単なデータで裏付けてみてください。きっと新たな発見があるはずです。

Q3. 分析するためのデータがきちんと整備されていません。どうすればいいですか?

A. 最初から完璧なデータは必要ありません。まずは、手元にある請求書の控えや、会計ソフトの売上データなど、不完全でも構わないので集めてみることから始めましょう。

大切なのは「分析すること」自体が目的ではなく、「重要な2割は何か?」という問いを持つことです。この問いを持つことで、「じゃあ、このデータを集めてみよう」「来月からは、この項目も記録しよう」というように、データ収集の仕組みづくりにも繋がっていきます。最初は手作業でも構いません。まずは一歩を踏み出すことが重要です。

Q4. 上位2割の優良顧客ばかりを優遇すると、他の顧客から不満が出ませんか?

A. 非常に重要なご質問です。ポイントは「あからさまな差別をしない」ことです。

例えば、商品価格を顧客ランクによって変える、といった方法は不満に繋がりやすいでしょう。そうではなく、下位顧客へのサービスレベルは維持したまま、上位顧客へのサービスを「プラスアルファ」で手厚くする、という考え方が基本です。 例えば、全員に送るメールマガジンとは別に、優良顧客だけに担当者から個別のフォローメールを送る、といった形です。下位顧客から見て「不公平だ」と感じるのではなく、優良顧客が「大切にされている」と感じられるような、見えにくい部分での付加価値提供を工夫することが成功の鍵です。

まとめ:パレートの法則は、あなたの会社の未来を照らす「羅針盤」

本日は、パレートの法則(80:20の法則)について、その本質から中堅中小企業における具体的な活用法、そして注意点までを網羅的に解説しました。最後に、これだけは覚えておいてください。

成果は、投下した努力の量に比例するわけではない。成果の大部分は、ごく一握りの重要な活動から生まれる。

この原理原則を理解し、

「自社にとっての、利益の源泉となる2割の顧客は誰か?」

「自社にとっての、売上の柱である2割の商品は何か?」

「自社にとっての、最も生産性の高い2割の業務は何か?」

と、常に自問自答し続けることが、持続的な成長のカギとなります。

パレートの法則は、リソースの限られた中堅中小企業が、激しい競争環境を生き抜き、未来を切り拓くための強力な「羅針盤」です。 何から手をつければ良いかわからない、という方は、まず本コラムでご紹介した「売上分析」から始めてみてください。エクセル一つあれば、今日からでも実践できます。きっと、貴社の進むべき道が、より明確に見えてくるはずです。

あなたの会社が、そしてあなたが、より一層輝かしい未来を築いていくことを心から応援しております。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)