唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「熱意を持って指示しても、部下はどこか他人事だ」

「チームの一体感がなく、業績も伸び悩んでいる」

「優秀な人材ほど、すぐに辞めてしまう…」

企業の成長は、つまるところ「人」で決まります。特に、経営資源が限られる中堅中小企業においては、社員一人ひとりの意欲と能力を最大限に引き出すことが、持続的な成長の生命線と言っても過言ではありません。そして、そのカギを握るのが、リーダーの「人心掌握力」です。

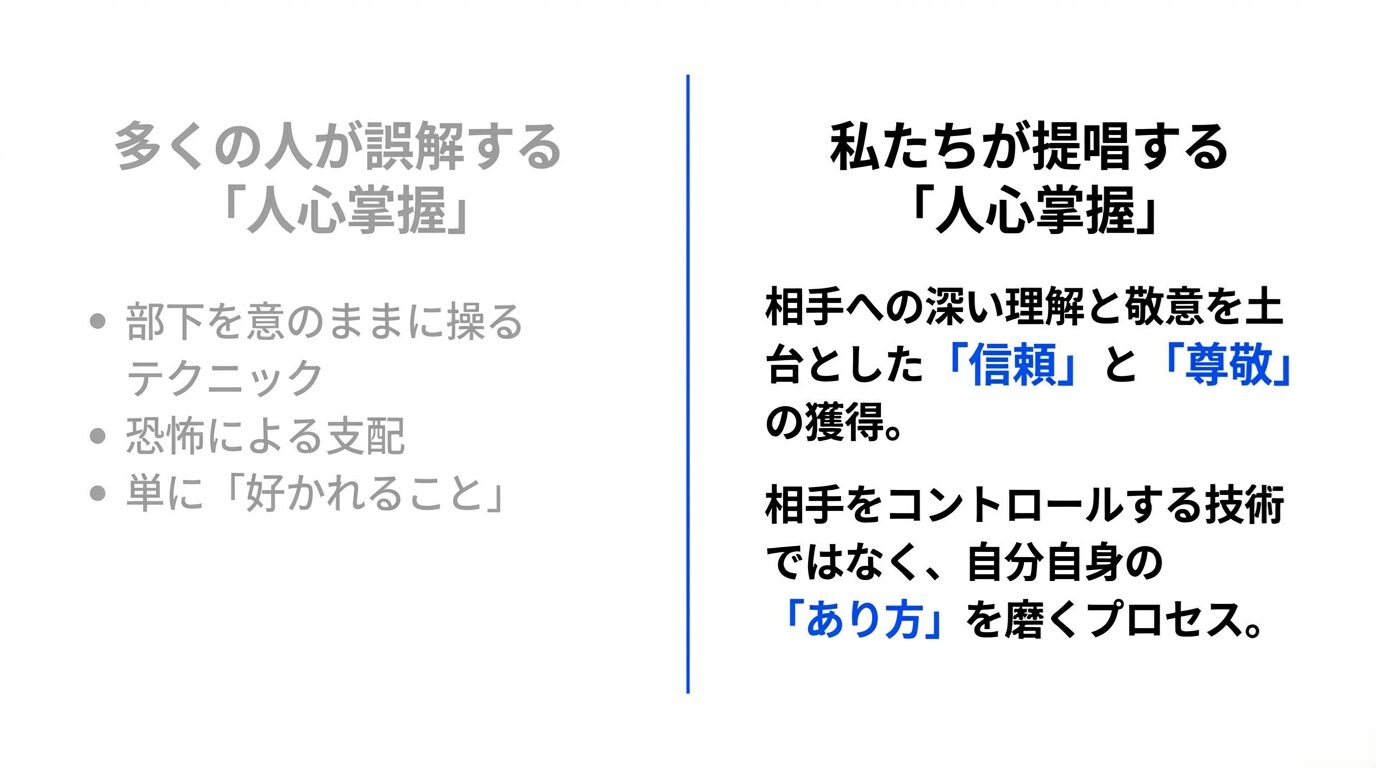

人心掌握と聞くと、「部下を意のままに操るテクニック」といった、どこか冷たいイメージを抱く方がいらっしゃるかもしれません。しかし、私がこれまで見てきた「この人についていきたい」と社員から心底思われるリーダーたちが行っているのは、そのような小手先の技術ではありませんでした。

それは、相手への深い理解と敬意を土台とした「信頼」を築き、組織の向かうべき未来を共に目指したいと思わせる、人間的な魅力そのものです。

この記事では、私がコンサルティング現場で目の当たりにしてきた「人心掌握が上手い人」の共通点を、具体的な事例やデータを交えながら、7つの特徴として徹底的に解説します。単なる理論ではなく、明日からあなたの職場で実践できる具体的なヒントが満載です。

この記事を読み終える頃には、あなたは人心掌握の本質を理解し、「この人についていきたい」と部下に思わせるための確かな一歩を踏み出せるようになっているはずです。

人心掌握の本質とは何か?―「信頼」と「尊敬」の獲得こそがすべて

本題に入る前に、人心掌握の本質について少しだけ深掘りさせてください。多くの人が誤解していますが、人心掌握は「好かれること」や「恐怖で支配すること」とは全く異なります。

- 好かれることとの違い

部下と仲良くなることも大切かもしれませんが、それだけでは本当の意味で部下は動きません。厳しい判断や耳の痛い指摘をしなければならない場面で、関係性が崩れることを恐れていては、リーダーは務まらないのです。 - 恐怖で支配することとの違い

権力や恐怖で人を動かす方法は、短期的には効果があるように見えます。しかし、そこには部下の自発的な創意工夫は生まれず、指示待ちの集団になるだけです。やがて組織は活力を失い、崩壊へと向かうでしょう。

真の人心掌握とは、「この人の言うことなら信じられる(信頼)」そして「この人のようになりたい、この人の力になりたい(尊敬)」という、2つの感情を相手の心に育むことに他なりません。

心理学には「返報性の原理」というものがあります。これは、人から何か施しを受けたら「お返しをしたい」と感じる心理のことです。信頼や尊敬という感情も、まずはこちらから相手を信じ、敬意を払うことで、返報性として返ってくるのです。つまり、人心掌握とは、相手をコントロールする技術ではなく、自分自身の「あり方」を磨き、相手との関係性を深めていくプロセスなのです。

人心掌握が上手い人の7つの特徴と実践方法

それでは、具体的に「この人についていきたい」と思われるリーダーたちは、どのような特徴を持っているのでしょうか?私が数多くのリーダーたちと接する中で見出した、特に重要な7つの特徴を、実践的なアドバイスと共に解説します。

特徴①:相手を丸ごと受け止める「圧倒的な傾聴力」

意外に思われるかもしれませんが、人心掌握が上手いリーダーに共通する最大の特徴は、「話す力」よりも「聴く力」です。それも、ただ話を聞く「ヒアリング」ではなく、相手の言葉の背景にある感情や意図まで深く理解しようとする「アクティブ・リスニング(積極的傾聴)」です。

多くの経営者や管理職は、部下の話を聞いているつもりでも、途中で自分の意見を挟んだり、「それはつまりこういうことだろう?」と結論を急いだりしてしまいがちです。これでは、部下は「どうせ聞いてもらえない」と感じ、次第に本音を話さなくなります。

【実践のヒント】

- 部下の話を遮らない: まずは最後まで、口を挟まずに聴き切ることを徹底してください。沈黙が生まれても、焦って言葉を継がないこと。その沈黙は、部下が次の言葉を探している時間かもしれません。

- 「事実」と「感情」を分けて聴く: 部下が話している内容(事実)だけでなく、その声のトーンや表情から「なぜそう感じているのか(感情)」を汲み取ります。「その時、悔しかったんだね」「それは本当に嬉しかっただろう」と、感情に寄り添う一言を添えるだけで、部下の安心感は大きく変わります。

- 質問で深掘りする: 「もっと詳しく教えてくれる?」「その時、具体的にどう思った?」など、相手に関心があることを示す質問を投げかけ、考えを深める手助けをします。

部下は「この人は自分のことを本当に理解しようとしてくれている」と感じた時に初めて、リーダーに対して心を開き、信頼を寄せるのです。

特徴②:未来をありありと見せる「明確なビジョンと情熱」

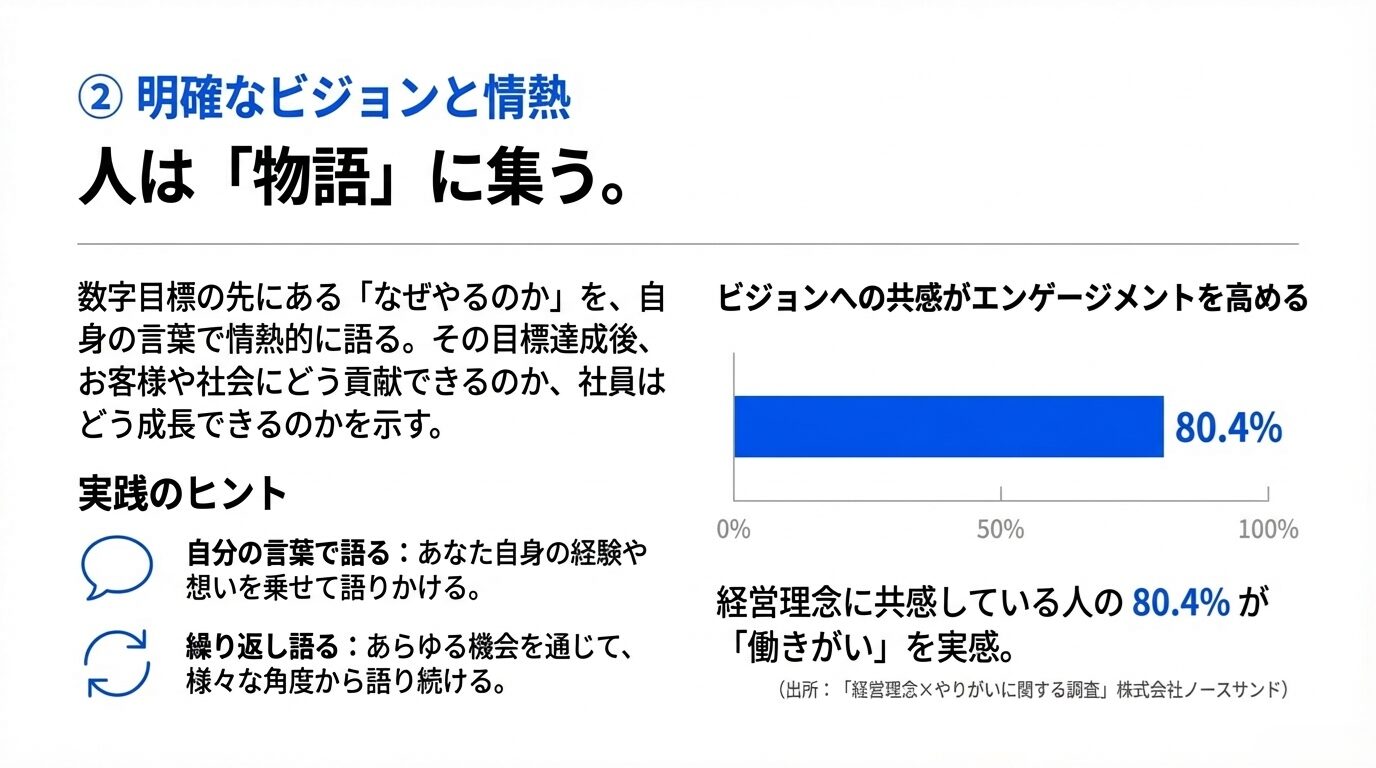

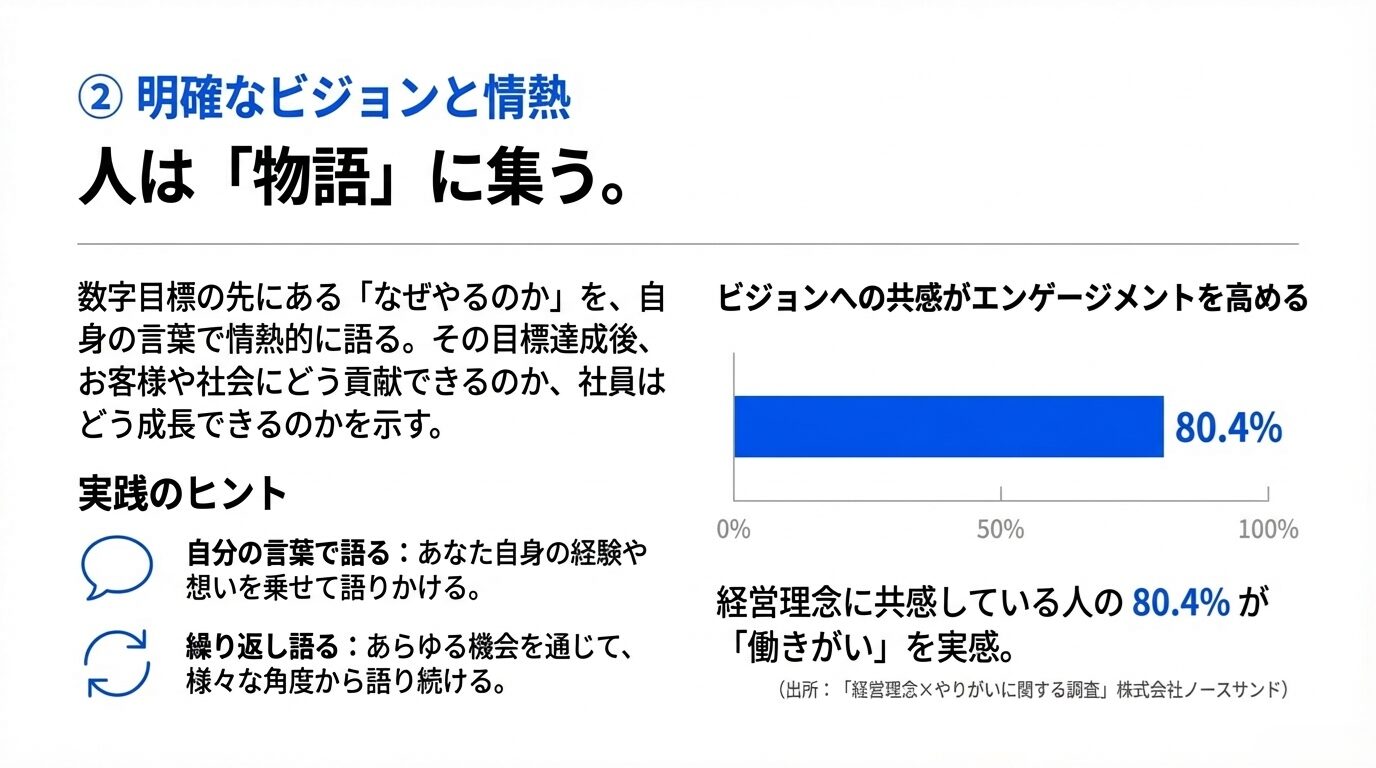

人は、どこに向かっているのか分からない船に、乗り続けたいとは思いません。優れたリーダーは、組織が目指すべき未来(ビジョン)を、誰もがワクワクするような魅力的な物語として語ることができます。

ここで重要なのは、未来を見せるとは単に「売上〇〇億円達成」といった数字目標を掲げることではありません。その目標を達成した先に、「お客様にどのような価値を提供できるのか」「社会にどのように貢献できるのか」「社員一人ひとりはどのように成長できるのか」といった、より高次の目的を情熱的に語ることです。

「経営理念×やりがいに関する調査」(株式会社ノースサンド)によると「働きがいを持っている人」のうち、約80.4%が「会社の経営理念に共感している」と回答していることが示されています。ビジョンへの共感は、社員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)を高める上で不可欠なのです。

【実践のヒント】

- 自分の言葉で語る: 誰かが作った経営理念を読み上げるのではなく、あなた自身の経験や想いを乗せて、「なぜこの事業をやっているのか?」「私はみんなとどのような未来を創りたいのか?」を、自分の言葉で語りかけてください。

- 繰り返し語る: ビジョンは一度語って終わりではありません。朝礼、会議、面談など、あらゆる機会を通じて、様々な角度から繰り返し語り続けることで、組織全体に浸透していきます。

- 日々の業務とビジョンを結びつける: 「この地味な作業が、実は我々のビジョンのこの部分につながっているんだ」というように、部下の日々の仕事に意味と誇りを持たせることが、モチベーションの源泉となります。

あなたの情熱が伝わった時、社員は単なる労働者ではなく、同じ夢を追う「仲間」へと変わっていくでしょう。

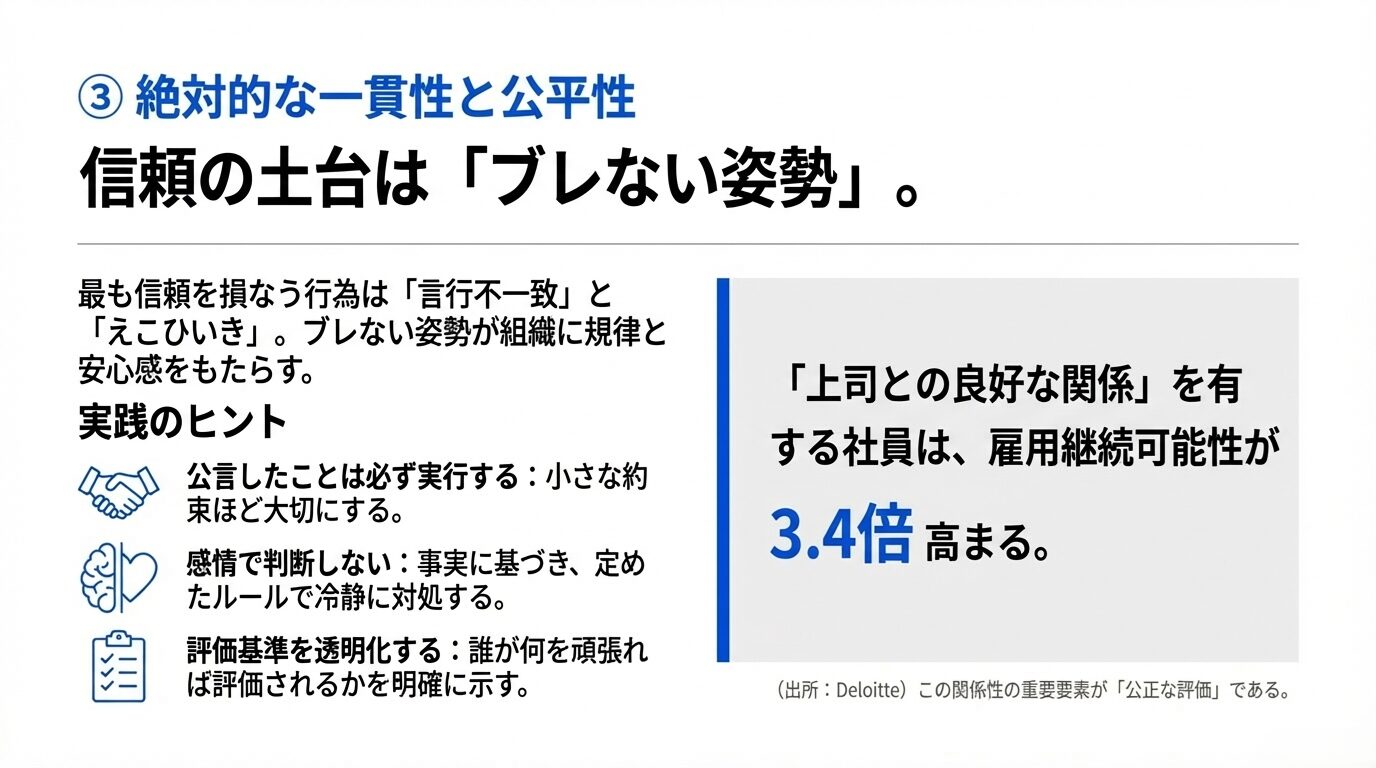

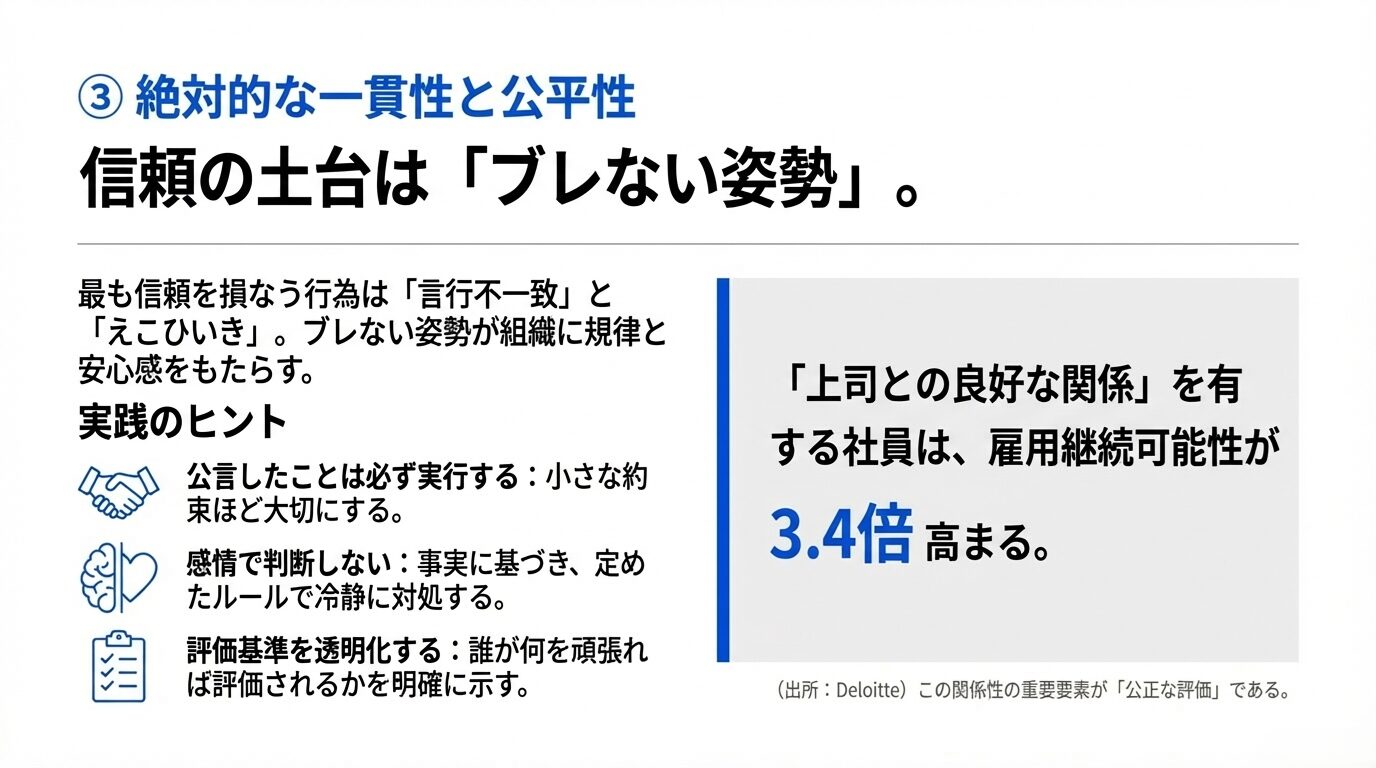

特徴③:信頼の土台となる「絶対的な一貫性と公平性」

人の信頼を最も損なう行為はなんでしょうか?それは「言行不一致」と「えこひいき」です。その場の気分で言うことが変わる、人によって態度を変える。このようなリーダーの下では、部下は何を信じて良いか分からず、疑心暗鬼に陥ります。

人心掌握が上手いリーダーは、常に言動に一貫性があり、誰に対しても公平・公正に接します。たとえ自分にとって都合の悪いことであっても、定めたルールや方針は曲げません。このブレない姿勢が、組織に規律と安心感をもたらし、「このリーダーは信頼できる」という確固たる評価に繋がります。

Deloitteの調査では、「上司との良好な関係」を有する社員は、その雇用継続可能性が12ヶ月以内に在籍する確率が3.4 倍になることが明らかになっています。そして、その信頼感を醸成する重要な要素の一つが「公正な評価」です。

【実践のヒント】

- 公言したことは必ず実行する: 小さな約束ほど大切にしてください。「あとで見ておくよ」と言ったら、必ず見てフィードバックする。この積み重ねが信頼の基礎となります。

- 感情で判断しない: 問題が発生した際、感情的に叱責するのではなく、まず事実を確認し、定めたルールに基づいて冷静に対処します。

- 評価基準を明確にし、プロセスを透明化する: 誰が、何を、どのように頑張れば評価されるのかを明確に示し、評価のプロセスをオープンにすることで、社員は結果に対して納得感を持つことができます。お気に入りの部下だけを優遇するような態度は、チーム全体の士気を著しく低下させることを肝に銘じてください。

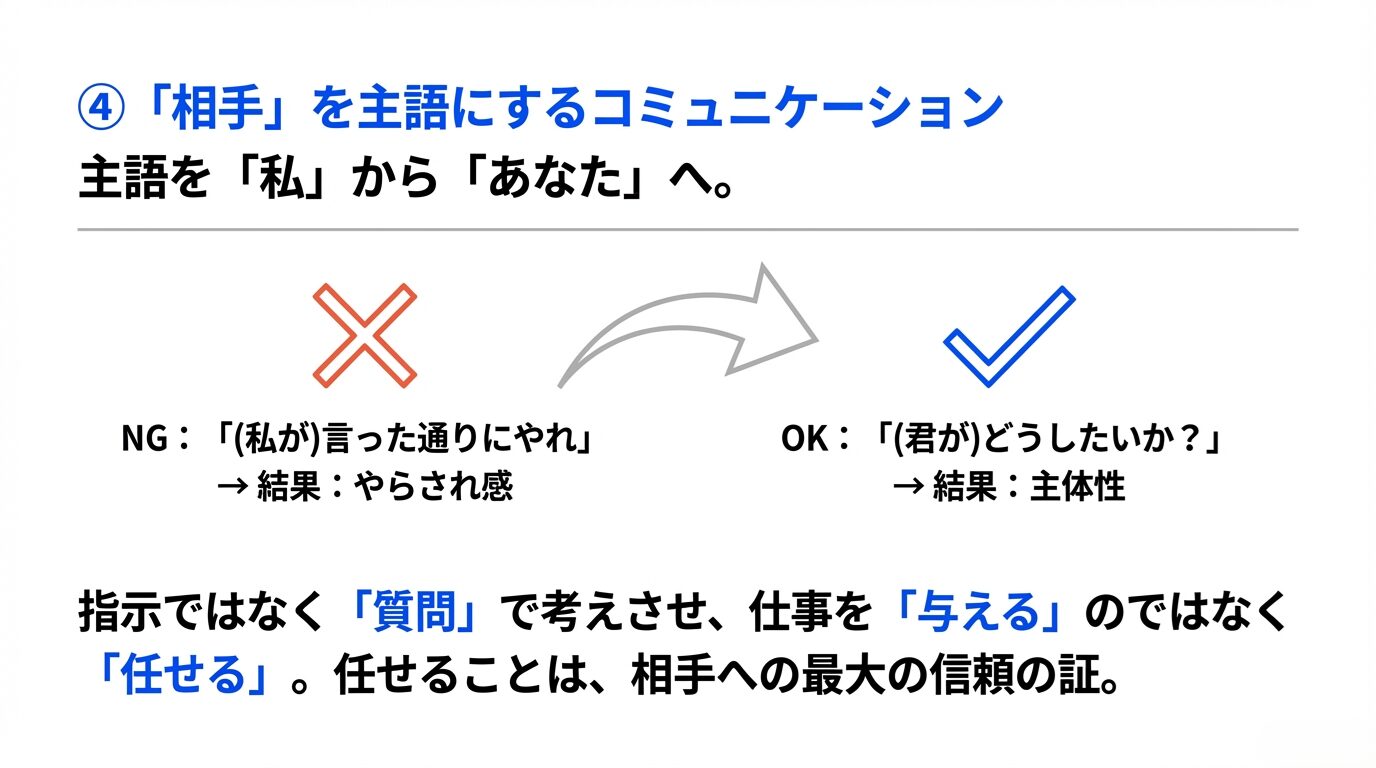

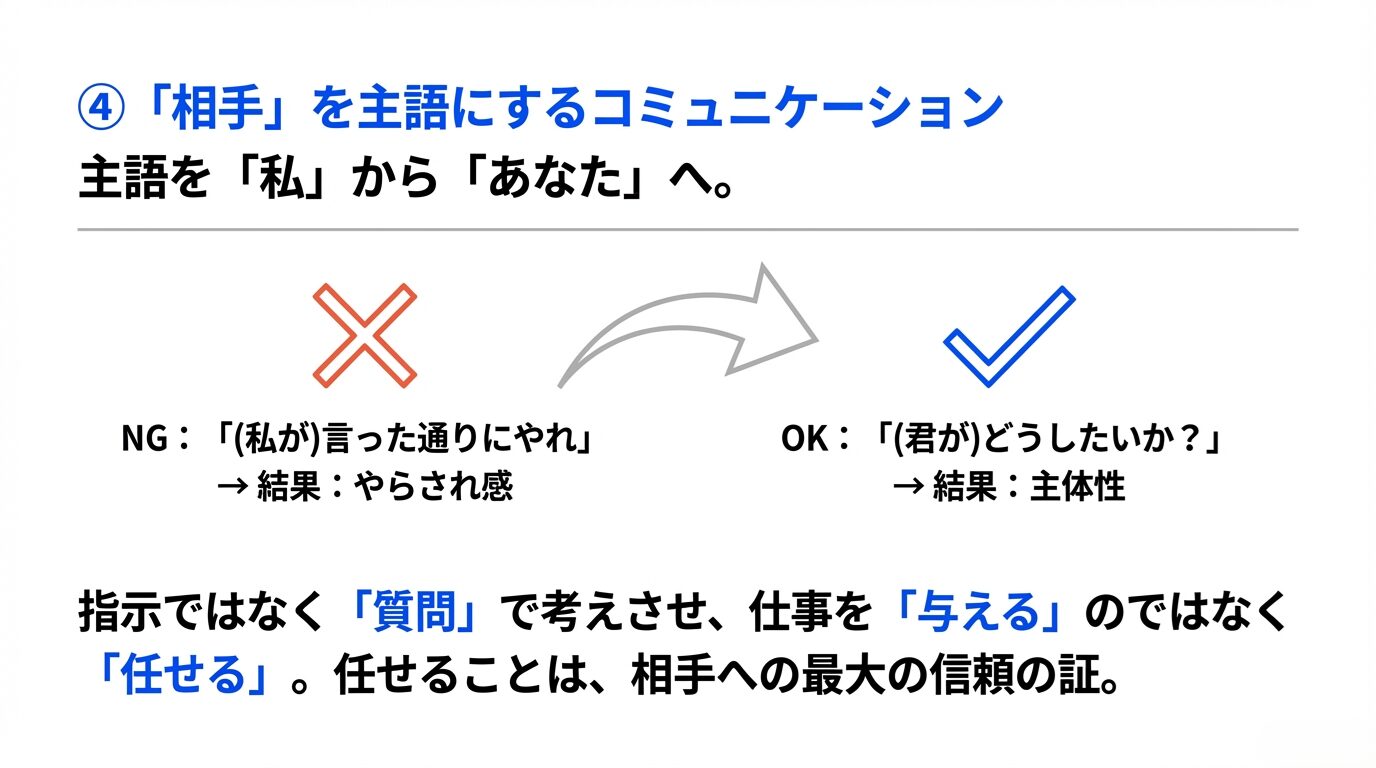

特徴④:「自分」ではなく「相手」を主語にするコミュニケーション

「(私は)君にこうしてほしい」「(私が)言った通りにやれ」

このような「自分」を主語にした指示・命令型のコミュニケーションは、相手を単なる手足として扱っているのと同じです。部下はやらされ感を感じるだけで、そこに成長はありません。

一方、「この人についていきたい」と思われるリーダーは、「(君が)どうしたいか」「(君の)能力を活かせば、もっと良くなるはずだ」というように、常に「相手」を主語にして語りかけます。これは、部下一人ひとりを尊重し、その成長と成功を心から願っていることの表れです。

【実践のヒント】

- 指示ではなく「質問」で考えさせる: 「この課題、どうすれば解決できると思う?」と問いかけ、部下自身に考えさせ、答えを導き出させる(コーチングのアプローチ)ことで、主体性を引き出します。

- 仕事を「与える」のではなく「任せる」: 細かく指示するマイクロマネジメントではなく、「この仕事は君に任せる。責任は私が取るから、思い切りやってみてくれ」と権限移譲を行います。任せることは、相手への最大の信頼の証です。

- フィードバックは「相手の成長のため」という視点で: ミスを指摘する際も、単に責めるのではなく、「次に同じ失敗をしないために、どうすれば良いと思う?」「この経験を君の成長にどうつなげるか」という未来志向の対話を心がけます。

主語を「私」から「あなた」に変えるだけで、コミュニケーションの質は劇的に向上し、部下のエンゲージメントは大きく変わります。

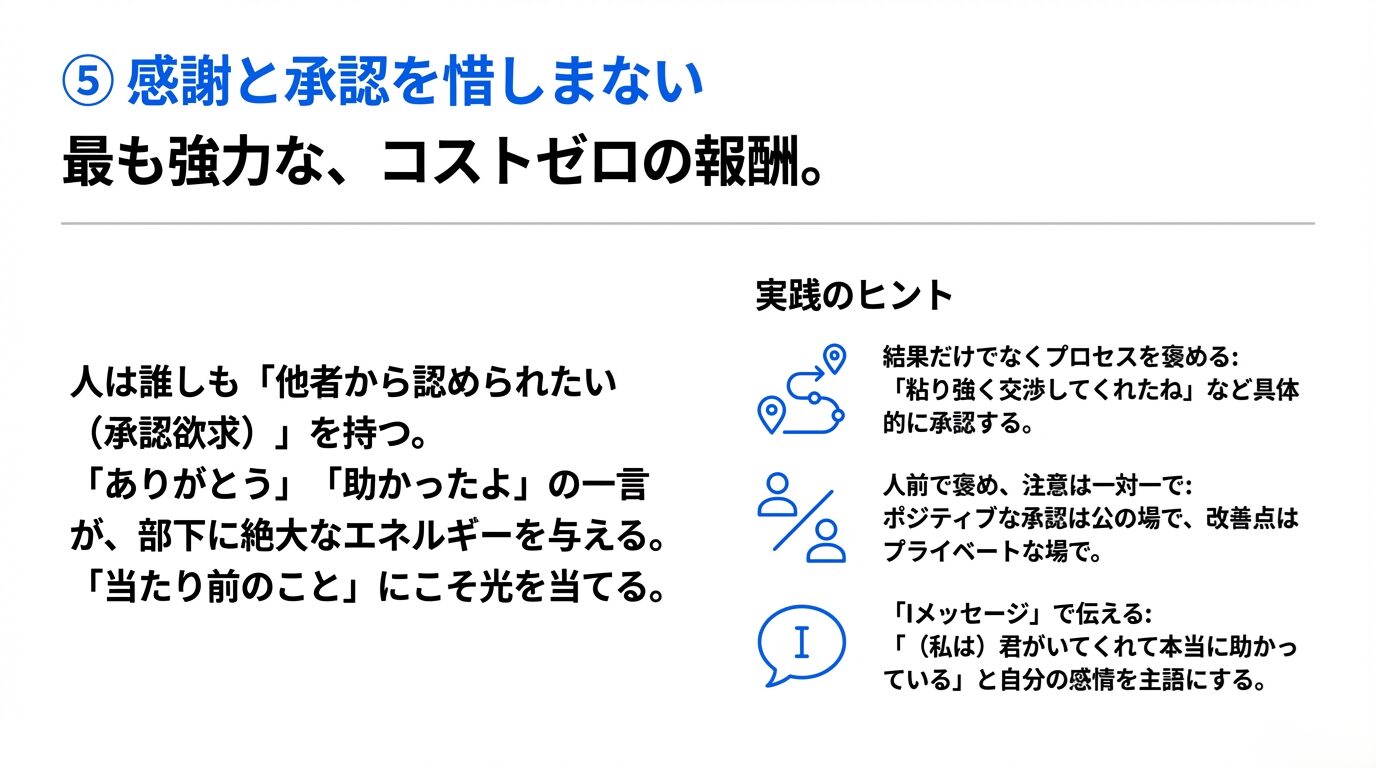

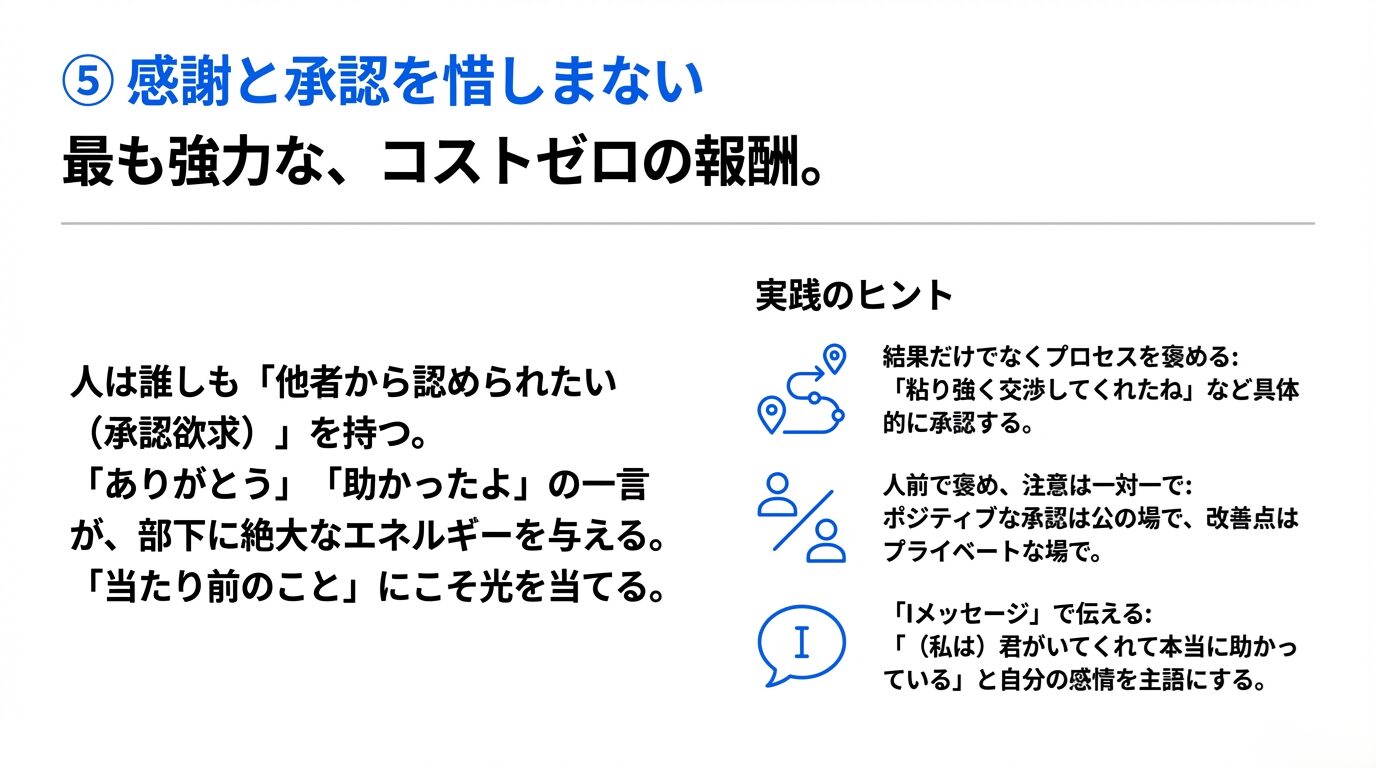

特徴⑤:人の心を動かす「感謝と承認」を惜しまない

アメリカの心理学者アブラハム・マズローが提唱した「欲求5段階説」にもある通り、人は誰しも「他者から認められたい(承認欲求)」という根源的な欲求を持っています。人心掌握が上手い人は、この承認欲求を満たす天才です。

彼らは、部下の小さな成果や良い行動、日々の努力を決して見逃さず、具体的に褒め、感謝の言葉を伝えます。「ありがとう」「助かったよ」「君のおかげだ」この一言が、部下の心にどれほどのエネルギーを与えるか、想像してみてください。

多くのリーダーは、できて当たり前だと思い、わざわざ口に出しません。しかし、「当たり前のこと」にこそ光を当て、感謝と承認を伝えることが、人の心を動かす上で絶大な効果を発揮するのです。

【実践のヒント】

- 結果だけでなくプロセスを褒める: 大きな成果が出た時だけでなく、「粘り強く交渉してくれたね」「資料の準備、丁寧で分かりやすかったよ」など、そこに至るまでの努力やプロセスを具体的に承認します。

- 人前で褒め、注意は一対一で: ポジティブな承認は、チームミーティングなど他のメンバーがいる前で行うと、本人の喜びが増すだけでなく、周りの社員への良い刺激にもなります。逆に、改善を促すフィードバックは、必ず一対一の場で、相手のプライドを傷つけないように配慮して行います。

- 「I(アイ)メッセージ」で伝える: 「(君は)素晴らしい」というYouメッセージだけでなく、「(私は)君がいてくれて本当に助かっている」といった、自分の感情を主語にしたIメッセージで伝えると、より気持ちがストレートに伝わります。

感謝と承認は、コストゼロで実行できる最も強力なモチベーション向上策です。

特徴⑥:親近感を生む「弱さや失敗を開示できる」人間力

完璧で、一切の隙がないリーダーは、尊敬の対象にはなっても、「この人のために一肌脱ごう」という親近感にはつながりにくいものです。むしろ、時には自分の弱さや過去の失敗談を正直に語れるリーダーのほうが、部下は人間的な魅力を感じ、心理的な距離が縮まります。

「実は私も若い頃、同じような失敗をしてしまってね…」「この分野は君のほうが詳しいから、ぜひ教えてほしい」

このように、自分の不完全さを認め、助けを求めることができる姿勢は、部下に「自分も貢献できる場がある」と感じさせ、自己肯定感を高めます。また、リーダーが失敗をオープンに語ることで、部下も失敗を恐れずにチャレンジできる「心理的安全性」の高い職場風土が醸成されます。

心理的安全性とは、組織の中で自分の考えや気持ちを誰に対してでも安心して発言できる状態のことです。近年の研究では、この心理的安全性がチームの生産性を高める上で極めて重要な要素であることが指摘されています。

心理的安全性については、以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

【実践のヒント】

- 成功談より失敗談を語る: 武勇伝を語るよりも、「大失敗から何を学んだか?」を語るほうが、部下にとってはるかに有益な教訓となり、共感を呼びます。

- 知らないことは「知らない」と認める: 知ったかぶりはすぐに見抜かれます。専門外のことや若者の文化など、知らないことは素直に認め、「教えてほしい」と頼ることで、コミュニケーションのきっかけが生まれます。

- たまには「いじられ役」になる: 常に威厳を保つ必要はありません。時には部下からの愛ある「いじり」を笑って受け入れるくらいの度量を持つことで、風通しの良い関係性を築くことができます。

特徴⑦:部下が安心して挑戦できる「絶対的な覚悟と責任感」

最後の、そして最も重要な特徴が「覚悟と責任感」です。部下は、いざという時に自分を守ってくれるリーダーにこそ、人生を賭けてついていきたいと思うものです。

「何かあったら、全責任は私が取る。だから、お前は自分の信じる道を思い切り進め」

この一言を、本心から言えるかどうか。部下に仕事を任せ、その成功は部下の手柄とし、失敗した時の責任はすべて自分が引き受ける。この「最後の砦」としての覚悟が、リーダーと部下の間に絶対的な信頼関係を築きます。

多くの企業で見てきたのは、成功は自分の手柄、失敗は部下の責任、という悲しい現実です。それでは人心が離れていくのは当然です。部下は、上司の顔色を伺いながら、失敗しないように無難な仕事しかしない「指示待ち人間」になってしまいます。

【実践のヒント】

- 部下の失敗を責めない: 問題が起きた時、犯人探しをするのではなく、「なぜそれが起きたのか?」「どうすれば再発を防げるのか?」という未来志向の議論にチームで取り組みます。部下の失敗は、上司である自分のマネジメントの責任でもある、と捉えることが重要です。

- 矢面に立つ: 他部署や顧客からクレームを受けた際、部下を盾にするのではなく、自分が矢面に立って謝罪し、解決にあたります。その背中を、部下は必ず見ています。

- 困難な決断から逃げない: 組織にとって厳しい決断を下さなければならない時、その理由を誠実に説明し、社員の痛みを受け止め、先頭に立って困難に立ち向かう姿勢を見せます。

この覚悟と責任感こそが、部下の心に「この人になら一生ついていける」という忠誠心にも似た強い想いを刻み込むのです。

Q&A

Q1. どうしても性格的に合わない、苦手な部下がいます。どのように接すれば良いのでしょうか?

A. 非常に多くの方が抱える悩みですね。結論から言うと、無理に好きになる必要はありません。重要なのは、リーダーとして「公平・公正」な態度を貫くことです。まず、なぜその部下が苦手なのか、自分の感情を客観的に分析してみてください。「話し方が気に入らない」といった感情的な問題なのか、「仕事の進め方に問題がある」といった事実に基づいた問題なのかを切り分けます。

後者であれば、それは指導の対象です。感情的に叱るのではなく、「こういう進め方をすると、こういうリスクがあるから、こう改善してほしい」と、具体的な事実と理由を添えて、あくまで業務上のフィードバックとして伝えます。

前者、つまり感情的に苦手な場合でも、業務上のコミュニケーションは他の部下と一切変えないでください。挨拶をする、報告にはきちんと耳を傾ける、成果は正当に評価する。この「プロとしての態度」を貫くことが、あなたのリーダーとしての信頼性を守り、他の部下からの信頼も維持することに繋がります。「あの人は好き嫌いで判断しない」という評価は、組織運営において非常に重要です。

Q2. 若い社員とのジェネレーションギャップを感じ、うまくコミュニケーションが取れません。どうすれば良いですか?

A. 「最近の若い者は…」という言葉は、いつの時代も聞かれますね。これも本質はシンプルで、相手を理解しようと努めることに尽きます。彼らが育ってきた時代背景、価値観(例えば、プライベートの重視、ワークライフバランス、SNSでのコミュニケーションなど)を、否定せずにまずは「知る」ことから始めましょう。無理に若者言葉を使ったり、流行に合わせたりする必要はありません。むしろ、滑稽に見えて逆効果になることもあります。

大切なのは、「君たちの世代の考え方や価値観を、ぜひ教えてほしい」という謙虚な姿勢で、興味を持って質問することです。あなたの知らない世界を彼らが教えてくれる「先生」だと捉えるのです。あなたの知らないことを知っている存在として敬意を払えば、彼らもあなたの経験や知識に敬意を払ってくれるようになります。相互理解は、相互尊重から始まるのです。

Q3. 人心掌握は、カリスマ性のような生まれつきの才能ではないのでしょうか?私のような凡人でも身につけられますか?

A. 断言します。人心掌握は才能ではなく、技術であり、意識であり、訓練です。今回ご紹介した7つの特徴を見ていただくと分かる通り、特殊な能力やカリスマ性は一つもありません。「話を聴く」「感謝を伝える」「責任を持つ」…これらはすべて、意識すれば誰でも今日から実践できることばかりです。

もちろん、一朝一夕で完璧にできるようにはならないでしょう。しかし、毎日少しずつでも意識して行動を変えていくことで、あなたの「あり方」は確実に変わります。そして、あなたの変化を、部下は敏感に感じ取ります。 重要なのは、完璧なリーダーを目指すことではありません。部下と真摯に向き合い、より良い関係を築こうと努力し続ける、その「姿勢」そのものが、部下の心を動かすのです。

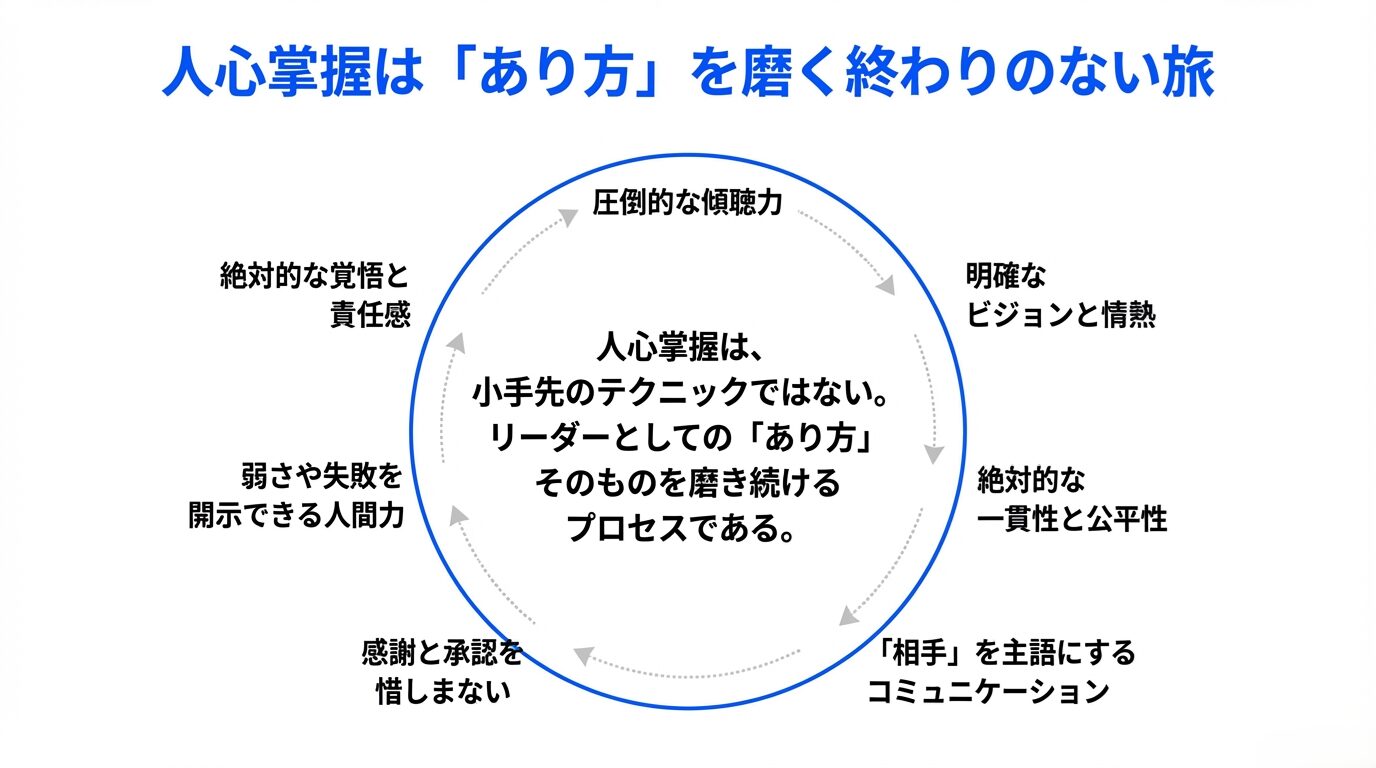

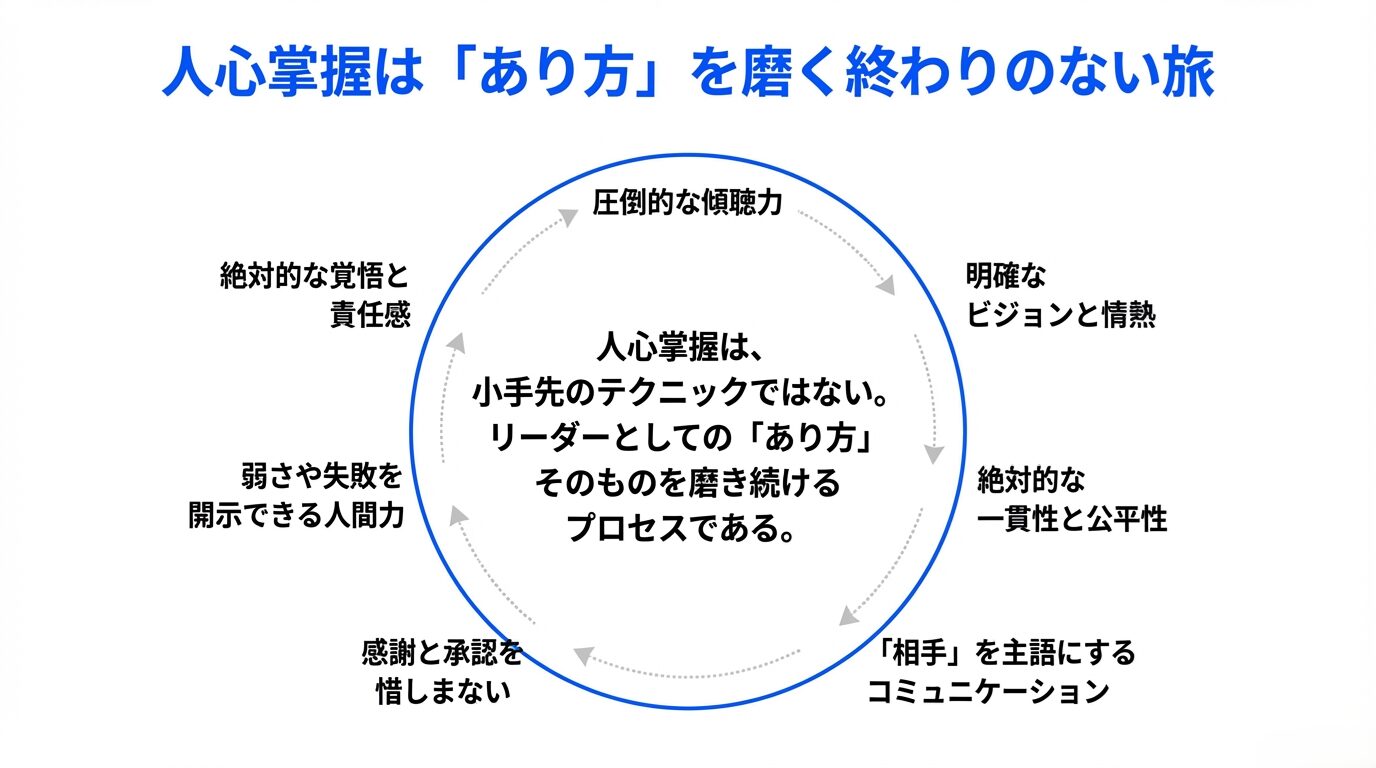

まとめ:人心掌握は「あり方」を磨く終わりのない旅

ここまで、「この人についていきたい」と思われるリーダーが持つ人心掌握の本質と、7つの具体的な特徴について解説してきました。

- 圧倒的な傾聴力

- 明確なビジョンと情熱

- 絶対的な一貫性と公平性

- 「相手」を主語にするコミュニケーション

- 感謝と承認を惜しまない

- 弱さや失敗を開示できる人間力

- 絶対的な覚悟と責任感

これらを見てお分かりの通り、人心掌握は小手先のテクニックではありません。それは、リーダーとしての「あり方」そのものです。あなたが部下や会社に対してどう向き合い、どう行動するのか、その日々の積み重ねが信頼という名の貯蓄となり、いざという時に大きな力を発揮するのです。

この記事を読んで、「やることが多くて大変だ」と感じたかもしれません。しかし、全てを一度にやろうとする必要はありません。まずは、あなたが「これならできそうだ」と感じた一つのことから、明日、試してみてください。例えば、部下の話を遮らずに最後まで聴いてみる。例えば、当たり前の仕事に対して「ありがとう」と一言添えてみる。その小さな一歩が、あなたの会社を、そしてあなた自身を、より良い未来へと導く確かな変化の始まりとなるはずです。あなたのリーダーシップが輝き、社員全員が生き生きと働く、強い組織を築かれることを心から応援しております。

唐澤経営コンサルティング事務所では、こうした課題に取り組む経営者を支援し、組織の多様性を強みへと変える実践的なサポートを行っています。具体的には、社員間の価値観の違いを埋める対話の場づくりや、未来志向のビジョン共有の支援、さらにはリーダーシップをさらに強化するためのプログラムなどを提供しています。これらの支援を通じて、経営者が持つ課題に寄り添い、持続可能な成長を後押しします。れからの中小企業経営における最強の武器になるはずです。長期的に見れば、顧客満足度・社員満足度・企業の収益性のすべてが高まっていくことでしょう。

経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)