唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

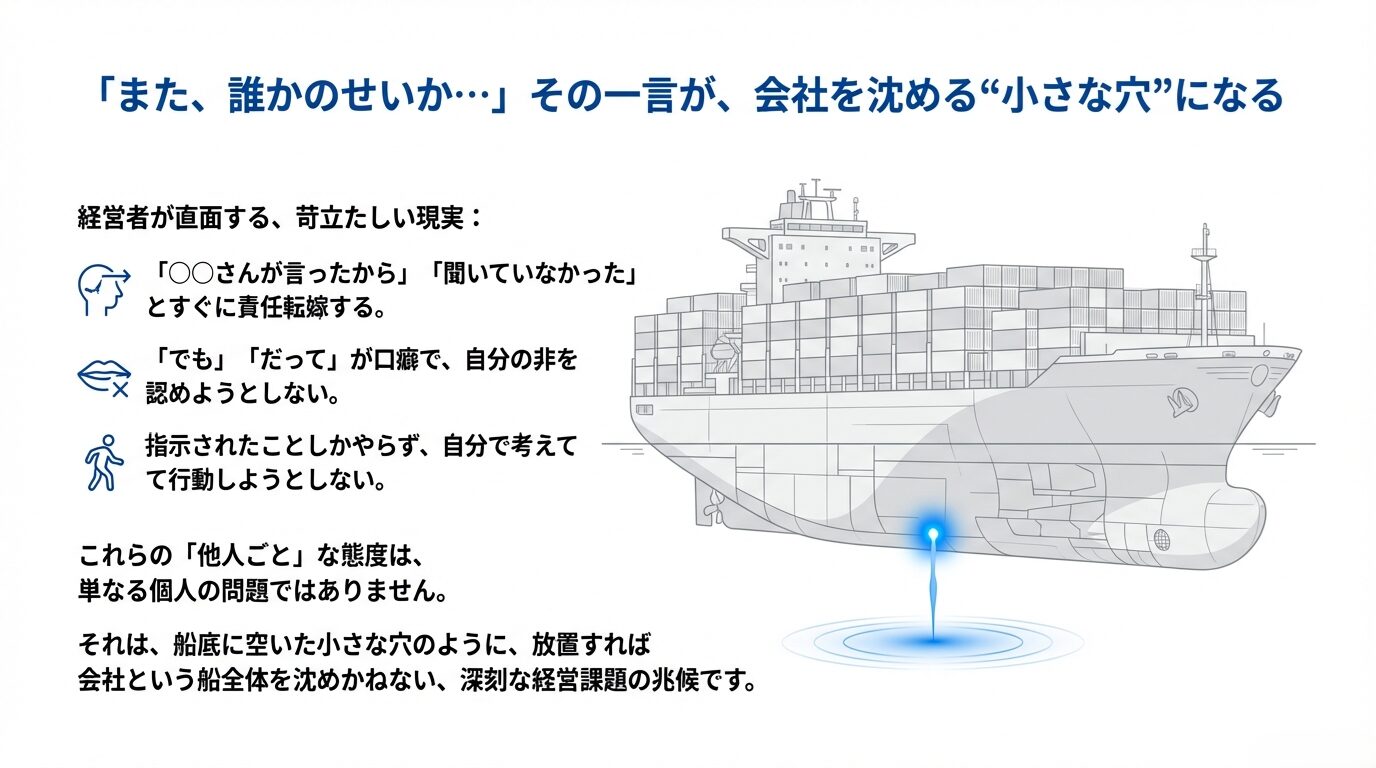

「何か問題が起きると、すぐに『〇〇さんが言ったから』『聞いていなかった』と他人のせいにする」

「指示されたことしかやらず、自分で考えて行動しようとしない」

「『でも』『だって』が口癖で、自分の非を認めようとしない」

いつの時代も、多くのリーダーが頭を悩ませるのが、この「他責思考の社員」の問題です。彼らの「他人ごと」な態度は、周りの社員の士気を下げ、チームの生産性を落とし、ひいては会社全体の成長を静かに、しかし確実に蝕んでいきます。まるで、船底に空いた小さな穴のように、放置すればいずれ会社という船を沈めかねない、深刻な問題なのです。

「本人の意識の問題だろう」「昔はこんな社員いなかったのに」と嘆きたくなるお気持ちは痛いほどわかります。しかし、社員の他責思考は、個人の資質だけの問題ではありません。その多くは、会社の「環境」や「マネジメント」に原因が潜んでいます。逆に言えば、マネジメントを変えることで、他責思考だった社員を、自ら考え、責任感を持って仕事に取り組む「自分ごと化」できる人材へと変革させることが可能です。

このコラムでは、他責思考の社員が生まれる根本原因から、彼らを「自分ごと化」させるための具体的なマネジメント手法まで、明日からすぐに実践できるレベルで徹底的に解説します。ぜひ、最後までお付き合いいただき、貴社の未来を担う人材育成の一助としてください。

なぜ、あなたの会社に「他責思考」の社員が生まれるのか?

他責思考の社員を前にすると、つい「本人のやる気がないからだ」と片付けてしまいがちです。しかし、根本的な原因に目を向けなければ、同じ問題が繰り返し発生してしまいます。他責思考は、個人の資質という「点」の問題ではなく、組織の風土や仕組みという「面」の問題として捉えることが重要です.

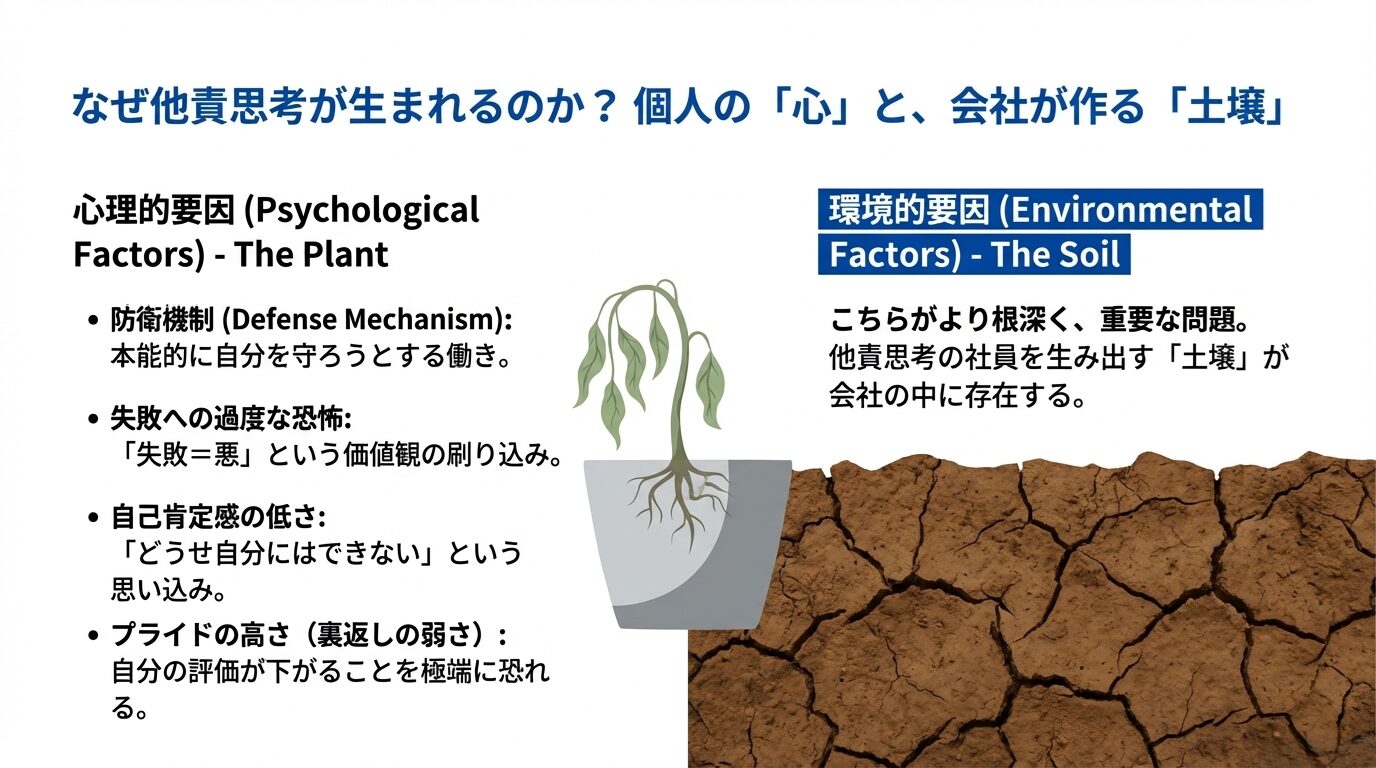

社員が他責になってしまう背景には、大きく分けて「心理的要因」と「環境的要因」の2つが存在します。

個人の「心」に潜む要因(心理的要因)

人間は、本能的に自分を守ろうとする生き物です。他責思考は、ある種の「防衛機制」と言えます。

- 失敗への過度な恐怖: 過去に失敗を厳しく叱責された経験などから、「失敗=悪」という価値観が染み付いてしまっているケースです。自分のミスを認めると厳しい罰が待っていると感じるため、自分を守るために他者や環境に責任を転嫁します。

- 自己肯定感の低さ: 自分に自信がなく、「どうせ自分にはできない」と思い込んでいます。そのため、困難な課題に直面すると、挑戦する前に諦め、できなかった理由を外部に求めてしまうのです。

- プライドの高さ(裏返しの弱さ): 一見、自信があるように見えても、実は自分の弱さや能力不足を認めたくないというプライドが邪魔をしている場合があります。自分の評価が下がることを極端に恐れ、非を認めることができません。

会社が作り出す「環境」の要因(環境的要因)

実は、こちらの方がより根深く、重要な問題です。社員は、知らず知らずのうちに会社の文化やマネジメントのあり方に適応していきます。つまり、他責思考の社員を生み出す「土壌」が、会社の中に存在している可能性が高いのです。

- 減点主義の評価制度・文化:「何か新しいことをして失敗するくらいなら、何もしない方がマシ」。多くの日本企業では、このような減点主義が根強く残っています。挑戦が評価されず、失敗だけが責められる環境では、社員は当然、責任を回避しようとします。これでは、誰もリスクを取って新しいことに挑戦しようとはしません。

- 指示待ち文化の蔓延:経営者や上司がマイクロマネジメント(部下の仕事を過度に細かく管理すること)を行い、部下から思考や判断の機会を奪っていないでしょうか?「言われたことだけやっていればいい」という環境は、一見すると楽ですが、社員の当事者意識を著しく低下させます。結果として、指示されていないことには無関心・無責任な「指示待ちモンスター」を生み出してしまうのです。

- コミュニケーションの欠如と心理的安全性※の低さ:「こんなことを言ったら、馬鹿にされるかもしれない」「反対意見を述べたら、睨まれるかもしれない」。このように、社員が本音を言えずに萎縮してしまう雰囲気はありませんか。自分の意見が尊重されず、安心して発言できない環境では、問題が起きても見て見ぬふりをするか、誰かのせいにしてその場をやり過ごそうとする他責思考が蔓延します。

※心理的安全性とは?

ハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授が提唱した概念で、「このチームの中では、対人関係のリスクをとっても安全である」と信じられる状態のことです。心理的安全性については以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

- 経営層・管理職自身の言動:「景気が悪いから」「最近の若い奴は根性がないから」など、経営者や管理職自身が業績不振の理由を外部環境や部下のせいにしていないでしょうか?リーダーの言動は、社員にとっての「正解」です。トップが他責的な姿勢を見せれば、それは瞬く間に組織全体に伝染します。 これらの要因が複雑に絡み合い、あなたの会社に「他責思考」という根深い病巣を作り上げているのです。

「他責」が組織を蝕む、見えざるコスト

他責思考がもたらす弊害は、単に「雰囲気が悪くなる」といった精神的な問題だけではありません。放置すれば、経営の根幹を揺るがすほどの深刻な「コスト」を発生させます。

生産性の著しい低下

「これは自分の仕事ではない」「誰かがやるだろう」。こうした当事者意識の欠如は、業務の遅延やミスの連鎖を引き起こします。問題が発生しても、原因究明や再発防止に目が向かず、「誰が悪いのか」という犯人探しに終始するため、本質的な解決がなされません。結果として、同じような問題が何度も再発し、組織全体の生産性は著しく低下していきます。

イノベーションの停滞と市場からの脱落

前述の通り、他責思考が蔓延する組織は減点主義であることが多く、社員は失敗を恐れて新しい挑戦を避けるようになります。市場環境が目まぐるしく変化する現代において、現状維持はすなわち衰退を意味します。新しいアイデアや改善提案が出てこない組織は、やがて変化に対応できなくなり、競合他社に追い抜かれ、市場から取り残されていくでしょう。イノベーションの種を自ら摘み取っていることに、経営者は気づかなければなりません。

人材が育たない・定着しない

他責思考の社員は、失敗から学ぶ機会を自ら放棄しています。自分の行動を振り返り、改善点を見出す「内省」のプロセスがないため、いつまで経っても成長することができません。さらに深刻なのは、周囲への影響です。一部の他責思考の社員のために、真面目に頑張っている社員が余計な負担を強いられ、不満を募らせていきます。「頑張っても報われない」「あの人の尻拭いはもう嫌だ」。こうした不公平感は、組織へのエンゲージメント(愛着や貢献意欲)を著しく低下させます。優秀な社員ほど、こうした成長のない、不公平な環境に見切りをつけ、静かに会社を去っていくのです。結果として、組織には問題のある社員ばかりが残り、負のスパイラルに陥ってしまいます。

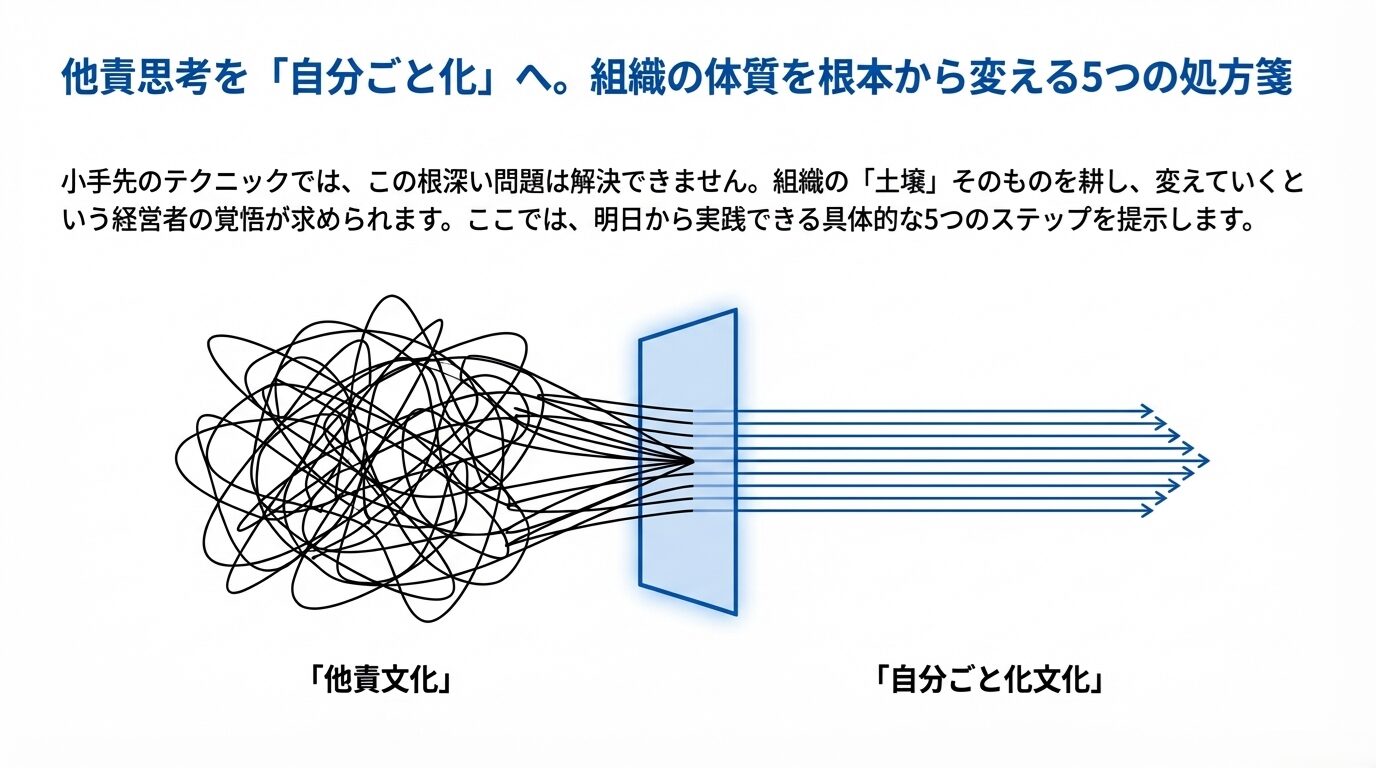

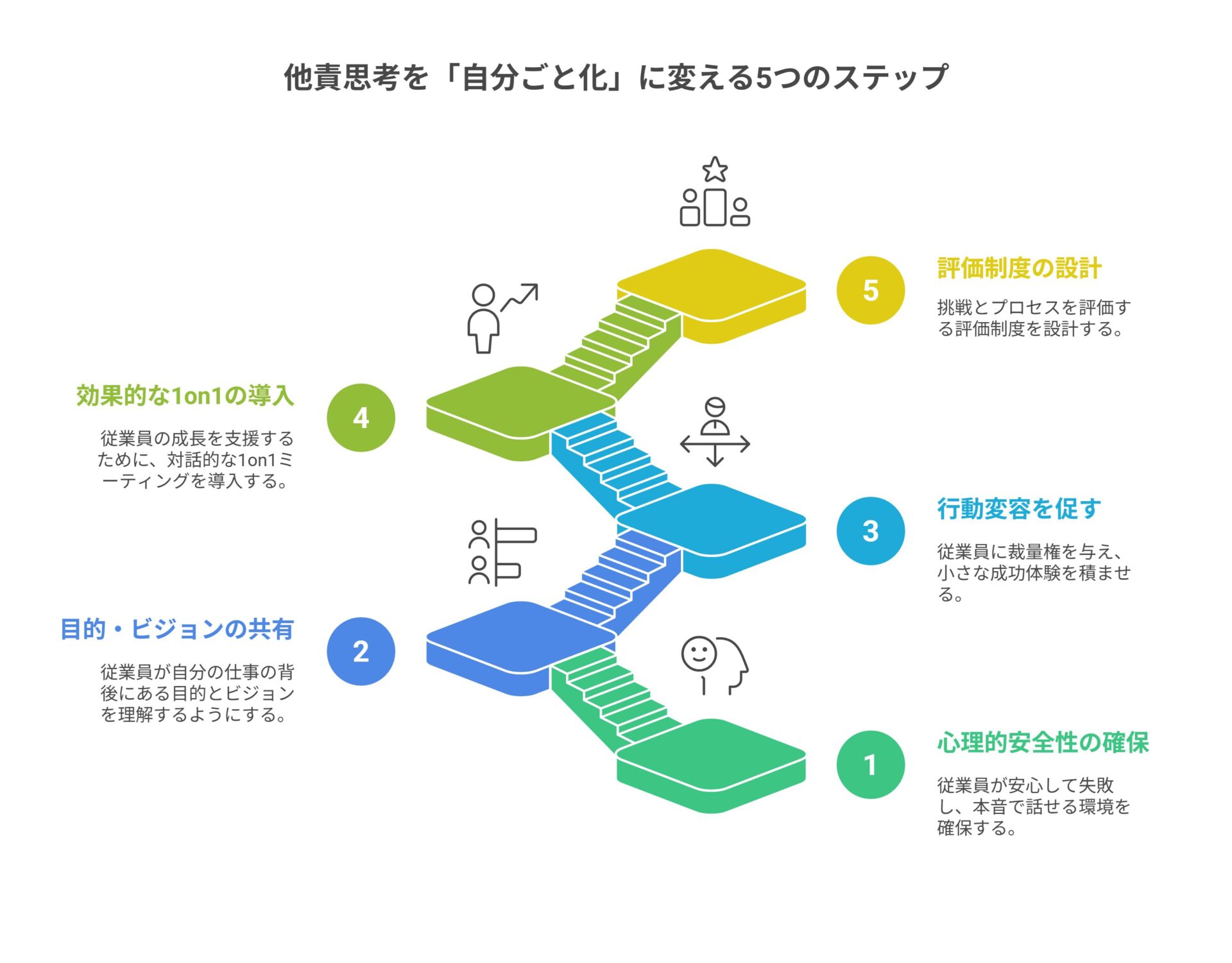

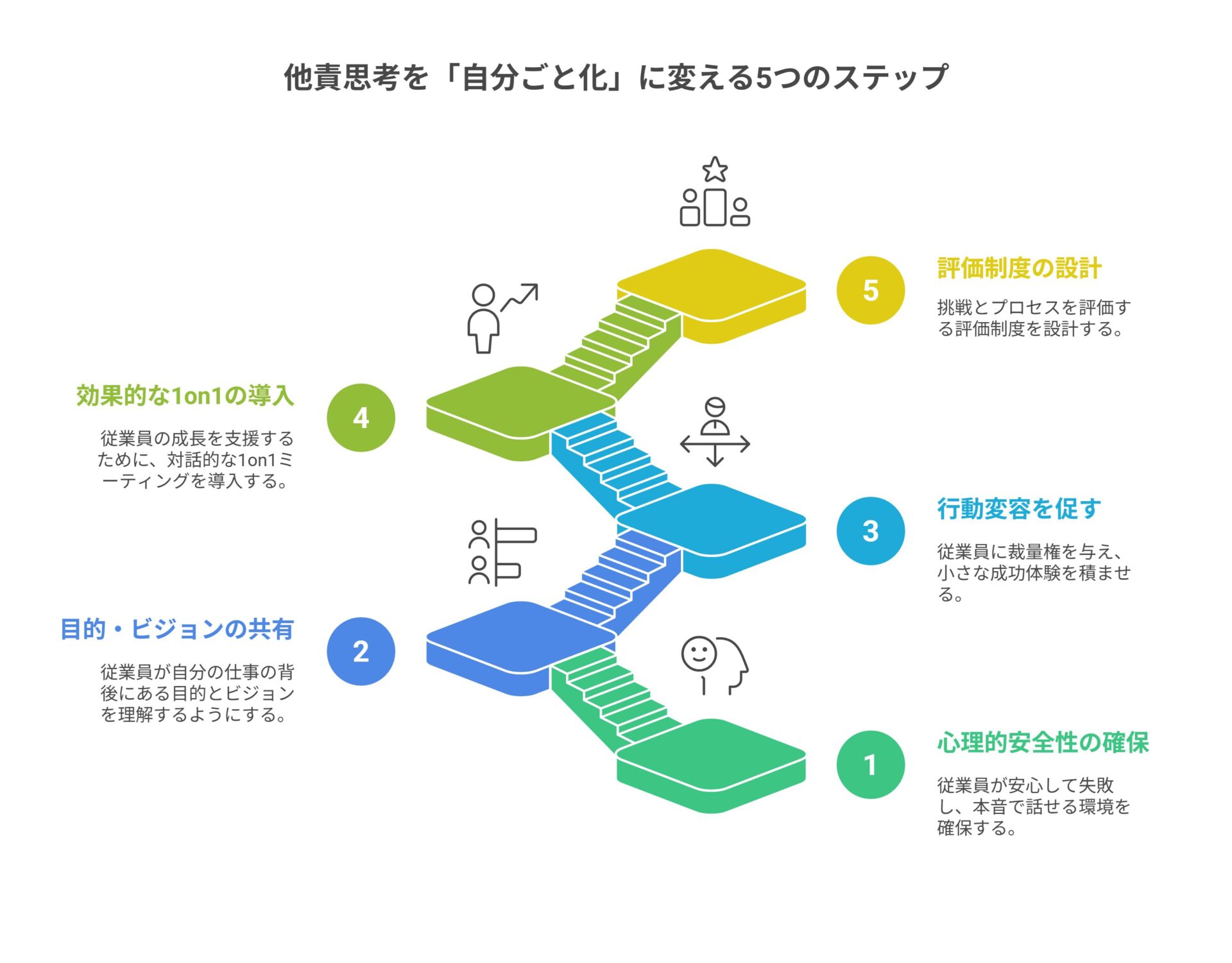

【実践編】他責思考を「自分ごと化」に変える5つのマネジメント術

では、どうすればこの根深い問題を解決できるのでしょうか?他責思考を「自分ごと化」へと転換させるためには、小手先のテクニックではなく、組織の「土壌」そのものを耕し、変えていくという覚悟が必要です。ここでは、他責思考を「自分ごと化」に変える5つのステップを提示します。

ステップ1:土壌づくり – 安心感こそが当事者意識の源泉。「心理的安全性」を確保する

すべての土台となるのが、前述した「心理的安全性」の確保です。社員が「ここでは安心して失敗できる」「本音で話せる」と感じられなければ、当事者意識は決して芽生えません。

【具体的なアクションプラン】

- リーダーが「失敗」の定義を変える

社長や上司自らが、「挑戦した上での失敗は、会社にとって貴重なデータであり、学びである」というメッセージを明確に、そして繰り返し発信しましょう。実際に挑戦した社員が失敗した際に、決して責めるのではなく、「よく挑戦してくれた。この経験から何を学べるだろうか?」と一緒に考える姿勢を見せることが重要です。

- リーダーが率先して「自己開示」する

完璧なリーダーである必要はありません。むしろ、「自分も昔、こんな失敗をしたことがあるんだ」「この分野は君の方が詳しいから、教えてほしい」といったように、自らの弱みや失敗談をオープンに話しましょう。リーダーの自己開示は、部下に「完璧でなくてもいいんだ」という安心感を与え、本音を引き出すきっかけになります。

- 会議のルールを変える

会議の冒頭で「今日はどんな意見でも歓迎します」「批判ではなく、提案をしよう」といったグランドルールを設けましょう。そして、どんなに稚拙に思える意見でも、決して頭ごなしに否定せず、「なぜそう思ったの?」「面白い視点だね」と一度受け止めることを徹底してください。発言しやすい雰囲気を作ることが、当事者意識の第一歩です。

ステップ2:意識改革 – 「What(何を)」から「Why(なぜ)」へ。目的・ビジョンを共有する

人は、ただの「作業」には力を注げませんが、その先にある「目的」や「意義」を感じられれば、主体的に動けるようになります。「このネジを100本締めろ」と言われるのと、「このネジは、お客様の安全を守るための重要な部品だ。君の仕事が多くの人の命を守っている」と言われるのとでは、仕事への向き合い方が全く変わるはずです。

【具体的なアクションプラン】

- 業務指示に「背景」と「目的」を添える

部下に仕事を依頼する際は、作業内容(What)だけでなく、「なぜこの仕事が必要なのか(Why)」「この仕事が成功すると、顧客や会社にどんな良い影響があるのか(Impact)」を丁寧に説明しましょう。面倒に感じるかもしれませんが、この一手間が、社員の「やらされ感」を「やる意義」に変えます。

「背景」と「目的」については以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

- 会社のビジョンと個人の業務をつなげる

会社の経営理念やビジョンを、ただ額に飾っておくだけでは意味がありません。朝礼や会議、1on1など、あらゆる機会を通じて、「我々は何のためにこの事業をやっているのか」を語り続けましょう。そして、「君のその仕事は、このビジョンの実現にこう繋がっているんだ」と、個々の業務と会社の大きな目標との関連性を示してあげることが、社員の視座を高め、「自分ごと化」を促進します。

ステップ3:行動変容 – 裁量権を与え、「小さな成功体験」を積ませる

当事者意識は、最終的に「自分で決めて、自分でやり遂げた」という経験によって育まれます。いつまでも手取り足取り指示していては、社員は依存から抜け出せません。勇気を持って任せること、つまり「権限移譲」が不可欠です。

【具体的なアクションプラン】

- 「お試し」で任せてみる

いきなり大きな仕事を任せるのが不安であれば、まずは「この案件のこの部分だけ、君のやり方で進めてみていいよ」といったように、限定的な範囲で裁量権を与えてみましょう。重要なのは「結果」ではなく、「自分で考えて行動する」というプロセスを経験させることです。

- 失敗を「学び」に変えるフィードバック

任せた仕事がうまくいかなかった場合、ここでの対応が最も重要です。決して「だから言ったじゃないか」と責めてはいけません。「どこが難しかった?」「次はどうすればもっと良くなると思う?」と、本人に考えさせ、次なる行動に繋げるための質問を投げかけましょう。失敗は、最も効果的な学習機会なのです。

- 成功を具体的に、タイムリーに承認する

任せた仕事がうまくいったら、すかさず「〇〇の工夫が、今回の成功に繋がったね。素晴らしい!」と、具体的に褒めましょう。「小さな成功体験」の積み重ねが、「やればできる」という自己効力感(自分には物事を成し遂げる力があるという感覚)を育み、次の挑戦への意欲を引き出します。

ステップ4:習慣化 – 「管理」から「対話」へ。効果的な1on1ミーティングを導入する

社員一人ひとりの状況に寄り添い、継続的に「自分ごと化」を支援していく上で、1on1ミーティングは極めて有効なツールです。ただし、単なる進捗確認や業務報告の場になってしまっては意味がありません。「対話」を通じて、部下の内省を促し、成長を支援する場と位置づけましょう。

【具体的なアクションプラン】

- 主役は「部下」であることを徹底する

1on1の時間は、上司が話す時間ではなく、部下が話す時間です。上司は聞き役に徹し(目安は上司2割、部下8割)、部下が考えていること、感じていること、悩んでいることを引き出すことに集中します。

- 「過去」ではなく「未来」を向いた質問をする

「なぜできなかったんだ?(過去・詰問)」ではなく、「どうすれば次はできるだろうか?(未来・質問)」という問いかけを意識しましょう。未来志向の質問は、部下を前向きにし、主体的な行動計画を立てることを促します。

- 具体的なフィードバック手法「SBIモデル」を活用する

部下の行動に対してフィードバックする際は、主観的な感想ではなく、客観的な事実を伝えることが重要です。その際に役立つのが「SBIモデル」です。- S (Situation):状況:「先週の〇〇社との打ち合わせの時だけど」

- B (Behavior):行動 :「君が事前に競合のデータをまとめてくれていたよね」

- I (Impact):影響:「あのおかげで、先方も我々の提案にすごく納得してくれて、話がスムーズに進んだよ。本当に助かった」

このように具体的に伝えることで、部下は自分の行動がもたらした良い影響を正しく認識でき、次も同じような行動を取ろうというモチベーションに繋がります。

1on1については以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

ステップ5:仕組み化 – 「挑戦」が報われる評価制度を設計する

これまでのステップを実践しても、最終的な評価が旧態依然の減点主義では、社員の行動は元に戻ってしまいます。マネジメントの変革と評価制度は、車の両輪です。挑戦した姿勢やプロセスそのものを評価する仕組みを導入しましょう。

具体的には、評価項目に「挑戦」を加えます。売上や利益といった結果指標(KGI)だけでなく、その結果に至るまでのプロセスや行動を評価する指標(KPI)を設けましょう。例えば、「新規提案数」「改善実行数」「他部署との連携回数」など、当事者意識の高い行動を評価項目に組み込むことで、会社が何を求めているのかという明確なメッセージになります。 これらの5つのステップは、一朝一夕に結果が出るものではありません。しかし、経営者・管理職が強い意志を持って継続的に取り組むことで、組織の空気は確実に変わり始めます。他責の言葉が飛び交っていた会議室が、建設的なアイデアを出し合う創造の場に変わる。その変化を、ぜひ実感してください。

Q&A

Q. 注意しても「でも」「だって」とすぐに反発してくるプライドの高い社員には、どう接すればいいでしょうか?

A. このタイプの社員は、自分の非を認めることを「負け」だと感じています。正面から「あなたの責任だ」と指摘しても、さらに心を閉ざすだけです。まず重要なのは、相手の言い分を一度、冷静に受け止めることです。「なるほど、君はそういう状況だと考えているんだね」と、まずは傾聴の姿勢を見せます(これを心理学では「受容」と言います)。相手の感情的な反発を一旦クールダウンさせることが目的です。

その上で、「君の言うことも一理ある。その上で、もし状況を少しでも良くするために、私たちにできることがあるとしたら、何だと思う?」と、視点を「犯人探し」から「未来の解決策」へと切り替える質問を投げかけてみてください。「私たち」と主語を複数形にすることで、一人で責任を負わせるわけではないというメッセージを伝え、協力して問題解決にあたるパートナーとしての姿勢を示すことが有効です。時間はかかりますが、粘り強く対話を続けることで、徐々に態度が軟化していくケースは少なくありません。

Q2. 正直に言うと、私自身(経営者・管理職)にも他責にしてしまう部分があります。まず、何から変えるべきでしょうか?

A. 素晴らしい気づきです。リーダーが変わらなければ、組織は変わりません。ご自身の傾向に気づけたことが、変革の最大の第一歩です。まず取り組むべきは、「自己認識」と「アンラーニング(学びほぐし)」です。ご自身の言動を客観的に振り返る時間を取りましょう。例えば、一日の終わりに「今日、何かを他責にしなかったか?」と自問自答するだけでも効果があります。

そして、勇気を出して部下にフィードバックを求めてみてください。「最近、何か問題があった時に、つい誰かのせいにしてしまっていることはないかな?正直に教えてほしい」と真摯に尋ねるのです。リーダーのこの姿勢は、部下にとって最高の「心理的安全性」のメッセージとなります。リーダーの変革は、一人の変化に留まらず、組織文化全体を変える強力なドライバーになるのです。

Q3. これらのマネジメントを始めて、どのくらいの期間で効果が見えてくるものでしょうか?

A. 組織の規模や、これまでの企業文化の根深さによって一概には言えませんが、一つの目安として「3ヶ月から半年」と考えてください。最初の1〜2ヶ月は、主にリーダー側の意識と行動変革の期間です。社員はまだ半信半疑で、様子を見ている段階でしょう。

3ヶ月を過ぎたあたりから、心理的安全性が少しずつ醸成され、一部の意欲的な社員から前向きな変化が見られ始めます。会議での発言が増えたり、小さな提案が出てきたりするかもしれません。 そして、半年から1年をかけて、それが組織全体の「当たり前」の文化として定着していくイメージです。重要なのは、効果がすぐに出ないからといって諦めないこと。これは短期的な施策ではなく、会社の「体質改善」です。経営者がぶれない軸を持ち、粘り強く継続することが何よりも重要です。

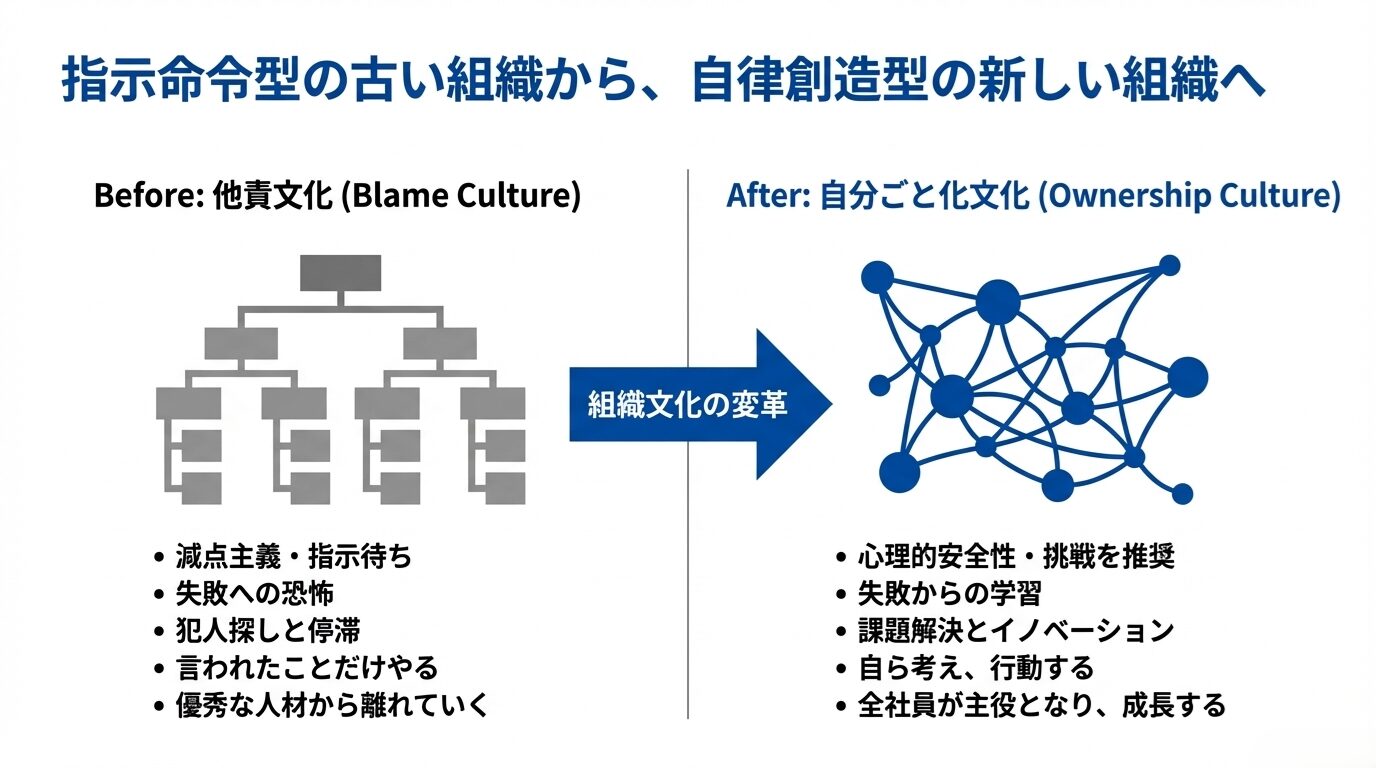

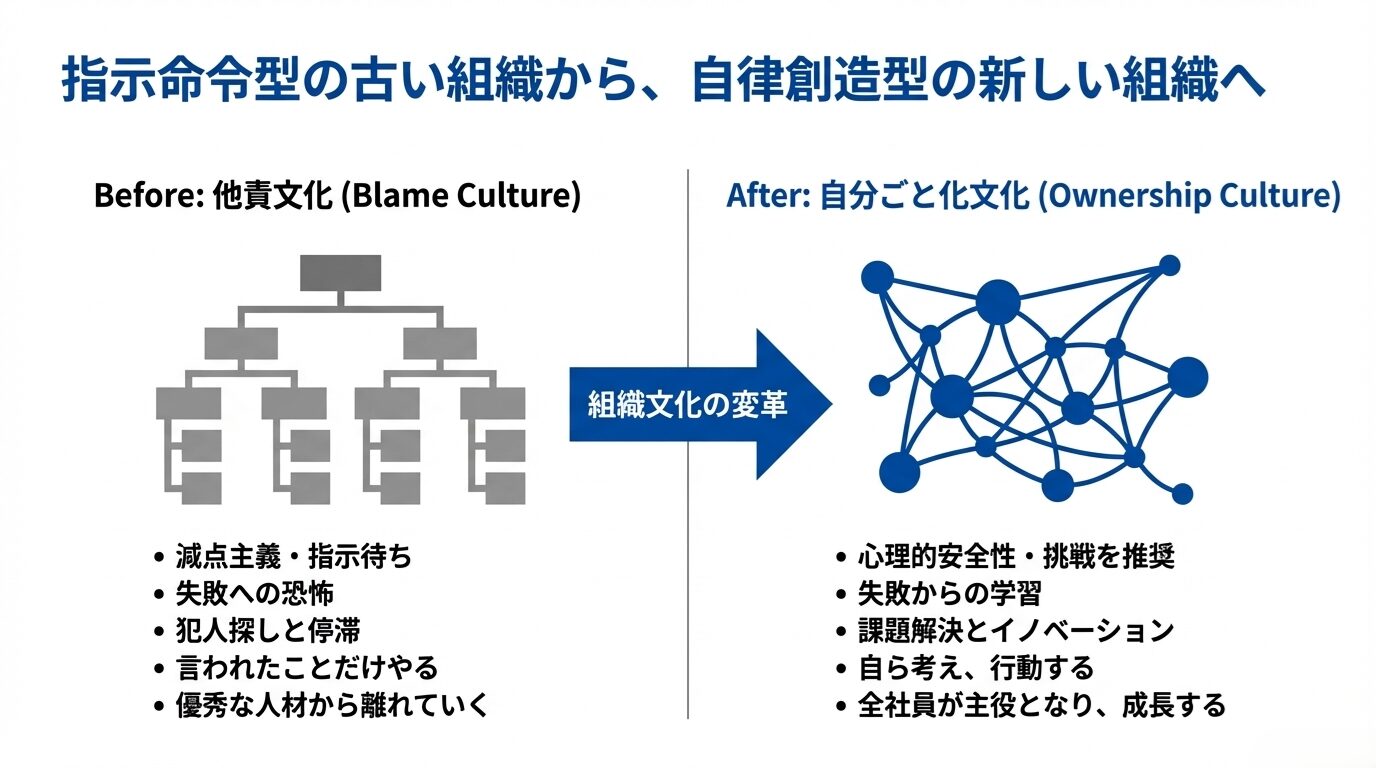

まとめ:他責文化から「自分ごと化」文化への変革は、経営者の覚悟から始まる

本コラムでは、多くの経営者を悩ませる「他責思考の社員」の問題について、その根本原因から、彼らを「自分ごと化」させるための具体的な5つのマネジメント術まで、詳しく解説してきました。

【本日のポイント】

- 他責思考は個人の資質だけでなく、減点主義や指示待ち文化といった「会社の環境」が生み出している。

- 放置すれば、生産性低下、イノベーション停滞、人材流出という深刻な経営コストに繋がる。

- 変革の鍵は、①心理的安全性の確保、②目的・ビジョンの共有、③裁量権と成功体験、④対話中心の1on1、⑤挑戦を促す評価制度、の5つのステップにある。

他責思考を「自分ごと化」に変える取り組みは、単なる社員教育ではありません。それは、指示命令型の古い組織から、社員一人ひとりが主役となる自律創造型の組織へと生まれ変わるための「組織文化の変革」そのものです。この変革の道のりは、決して平坦ではないかもしれません。時には、これまでのやり方を否定されるような痛みを伴うこともあるでしょう。しかし、この変革の先には、社員が生き生きと働き、自ら課題を見つけ、仲間と協力して乗り越えていく、強くしなやかな組織の姿が待っています。

社員は、あなたの「本気」を見ています。明日から、まずは一つのアクションでも構いません。失敗を許容する一言をかける、仕事の目的を熱く語る、部下の話にじっくり耳を傾ける。その小さな一歩が、あなたの会社を大きく変える原動力となります。

20年にわたり、私はそう信じて多くの経営者様と汗を流してまいりました。この記事が、閉塞感を打ち破り、未来へ向かうための羅針盤となれば、これに勝る喜びはありません。

唐澤経営コンサルティング事務所では、こうした課題に取り組む経営者を支援し、組織の多様性を強みへと変える実践的なサポートを行っています。具体的には、社員間の価値観の違いを埋める対話の場づくりや、未来志向のビジョン共有の支援、さらにはリーダーシップをさらに強化するためのプログラムなどを提供しています。これらの支援を通じて、経営者が持つ課題に寄り添い、持続可能な成長を後押しします。れからの中小企業経営における最強の武器になるはずです。長期的に見れば、顧客満足度・社員満足度・企業の収益性のすべてが高まっていくことでしょう。

経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)