唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。。

多くの中堅中小企業の経営者様の支援をする中で、成功を収める経営者の方々に共通して見られる、ある重要な能力に気づかされました。

それは、「聴く力」です。

あなたは「聞き上手」と聞くと、どんな人をイメージしますか? 相手の話をただ黙って聞いている人でしょうか? それとも、相槌を打って共感を示す人でしょうか? 実は、真の「傾聴力」とは、私たちが想像するよりもはるかに深く、そして経営に直結する力なのです。

このコラムでは、なぜ「聞き上手な人は自分の話をしないのか」という疑問から、その裏に隠された「本当の傾聴力」の正体を解き明かしていきます。経営者のあなたが日々のビジネスで実践できる、具体的なヒントを多数ご紹介しますので、ぜひ最後までお付き合いください。

経営者が陥りやすい「聞く」落とし穴

「うちの会社は風通しがよいし、社員の声はよく聞いているつもりだよ」

そのようにおっしゃる経営者の方がいます。しかし、本当にあなたは社員の声、顧客の声、そして市場の声を聞くことができているのでしょうか? 傾聴力を高める第一歩は、私たちが陥りがちな「聞く」落とし穴を認識することから始まります。

落とし穴①:結論を急ぎすぎる「早とちりリスニング」

忙しい経営者にとって、時間は貴重です。そのため、部下の報告や顧客からの相談に対し、話の途中で「つまり、こう言いたいのね?」と結論を急いでしまうことはありませんか? これは「早とちりリスニング」とでも呼ぶべき状態で、相手は「自分の話がちゃんと聞いてもらえていない」と感じてしまいます。

たとえ仮に善意からくるものであっても、相手は「どうせ言っても無駄だ」と心を閉ざしてしまう可能性があります。これは、貴重な情報や改善のヒントを見逃すだけでなく、信頼関係を損ねる大きな要因となります。

落とし穴②:自分の意見を優先する「アドバイス先行型リスニング」

相手の話を聞いている最中に、「それはね、こうするべきだよ」「私の経験ではね…」と、すぐに自分の意見やアドバイスを挟んでしまうケースも少なくありません。これは「アドバイス先行型リスニング」です。もちろん、経営者として的確なアドバイスをすることは重要ですが、聞くべきタイミングを間違えると逆効果になります。

相手は、まず自分の状況や感情を理解してほしいと思っています。アドバイスが欲しいのではなく、ただ話を聞いてほしいだけの場合もあります。自分のアドバイスを先行させることは、相手の主体性を奪い、思考停止を招くことにもつながります。

落とし穴③:評価や判断を下しながら聞く「フィルターリスニング」

部下や社員が話している内容を、すぐに「それは正しい」「間違っている」「評価に値する」「問題だ」といったフィルターを通して聞いていませんか? これは「フィルターリスニング」です。人は、評価されていると感じると、本音を話しにくくなります。

例えば、新しい企画を提案する部下に対して、「そんな企画、以前にも失敗したじゃないか」というフィルターを通して聞いてしまうと、部下は萎縮し、新たなアイデアが生まれる芽を摘んでしまうことになります。公平な視点で聞くことができなければ、真実が見えにくくなります。

落とし穴④:自分の経験と照らし合わせる「経験則リスニング」

「ああ、それね、私も前に同じような経験をしたことがあるよ」と、相手の話を自分の経験に当てはめて聞く「経験則リスニング」も注意が必要です。自分の経験と重ね合わせることで、相手への共感が深まることもありますが、時には相手の状況と自分の状況が全く異なるにも関わらず、一方的に自分の経験談を語ってしまうことがあります。

これにより、相手は「自分の話を聞いてもらえていない」「この人に相談しても、結局自分の話ばかりだ」と感じてしまうことがあります。相手の状況は、常にユニークであることを理解し、先入観なく耳を傾ける姿勢が求められます。 これらの落とし穴に心当たりがある経営者の方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ご安心ください。これらの傾向を認識することが、真の傾聴力を身につけるための第一歩なのです。

聞き上手な人が「自分の話をしない」本当の理由

「聞き上手な人はなぜ自分の話をしないのか?」この問いの答えは、彼らが「傾聴」という行為を、単なる情報の受け取り方ではなく、「相手を理解し、相手の成長を促し、そしてより良い関係性を築くための能動的なプロセス」として捉えているからです。

理由①:相手に「話すためのスペース」を提供している

聞き上手な人は、相手が安心して話せる空間を作ります。自分の意見や感情を安易に差し挟むことなく、相手が自由に考え、表現できる余地を与えるのです。まるで、キャンバスを広げて、相手が自由に絵を描けるように促す画家のようです。

私たちは、誰かに話を聞いてもらうことで、自分の考えを整理し、感情を解放し、新たな気づきを得ることがよくあります。聞き上手な人は、そのプロセスを妨げないよう、あえて自分の話や意見を控えめにします。これにより、相手は心を開き、より深く、より本質的な話ができるようになります。

理由②:「相手の視点」を徹底的に理解しようとしている

自分の話をしないのは、相手の言葉の裏にある「意図」「感情」「背景」を深く理解しようとしているからです。人は言葉の他に、表情、声のトーン、ジェスチャーなど、様々な非言語的なサインを発しています。聞き上手な人は、それらのサインも敏感に察知し、相手の全体像を捉えようと努めます。

例えば、部下が「このプロジェクトは難しいです」と言ったとします。聞き上手な人は、ただその言葉を受け取るだけでなく、その言葉の裏にある「何が難しいと感じているのか?」「具体的にどんな不安があるのか?」「誰に協力を求めているのか?」といった部分まで掘り下げて考えます。自分の意見を述べるのは、相手の状況を完全に把握した後なのです。

理由③:相手の「自己解決能力」を信頼している

真の傾聴力を持つ人は、相手が自分自身の答えを見つける力を持っていると信じています。彼らは、安易に答えを与えるのではなく、質問を投げかけたり、相手の言葉を繰り返したりすることで、相手自身が問題の本質に気づき、解決策を導き出せるようにサポートします。

これは、コーチングの手法にも通じる考え方です。一方的に知識を授けるティーチングとは異なり、コーチングは相手の潜在能力を引き出すことに焦点を当てます。聞き上手な人は、日々の会話の中で無意識のうちにコーチング的なアプローチを取っていると言えるでしょう。

理由④:信頼関係の構築を最優先している

ビジネスにおいて、信頼関係は何よりも重要です。顧客との関係、社員との関係、取引先との関係、すべては信頼の上に成り立っています。聞き上手な人は、相手の話を丁寧に聞くことで、「この人は私のことを真剣に考えてくれている」「この人になら安心して話せる」という信頼感を育みます。

自分の話を一方的に押し付けたり、相手の話を遮ったりすることは、信頼関係を損なう行為です。逆に、相手が心を開いてくれた時こそ、本当の協力関係が生まれるのです。

理由⑤:質の高い情報を得るための戦略である

経営者として、正確で質の高い情報を得ることは意思決定において不可欠です。しかし、社員が本音を話してくれなければ、その情報は得られません。聞き上手な人は、自分の話を控えることで、相手が安心して本音を話し、より詳細で有用な情報を提供してくれることを知っています。

例えば、顧客が抱える本当の課題、社員が現場で感じている不満、市場の潜在的なニーズなど、表面的な情報だけでは見えてこない深い部分にアクセスするためには、相手が自由に話せる環境が不可欠です。自分の話をしないことは、まさに「情報収集」という経営戦略の一環なのです。

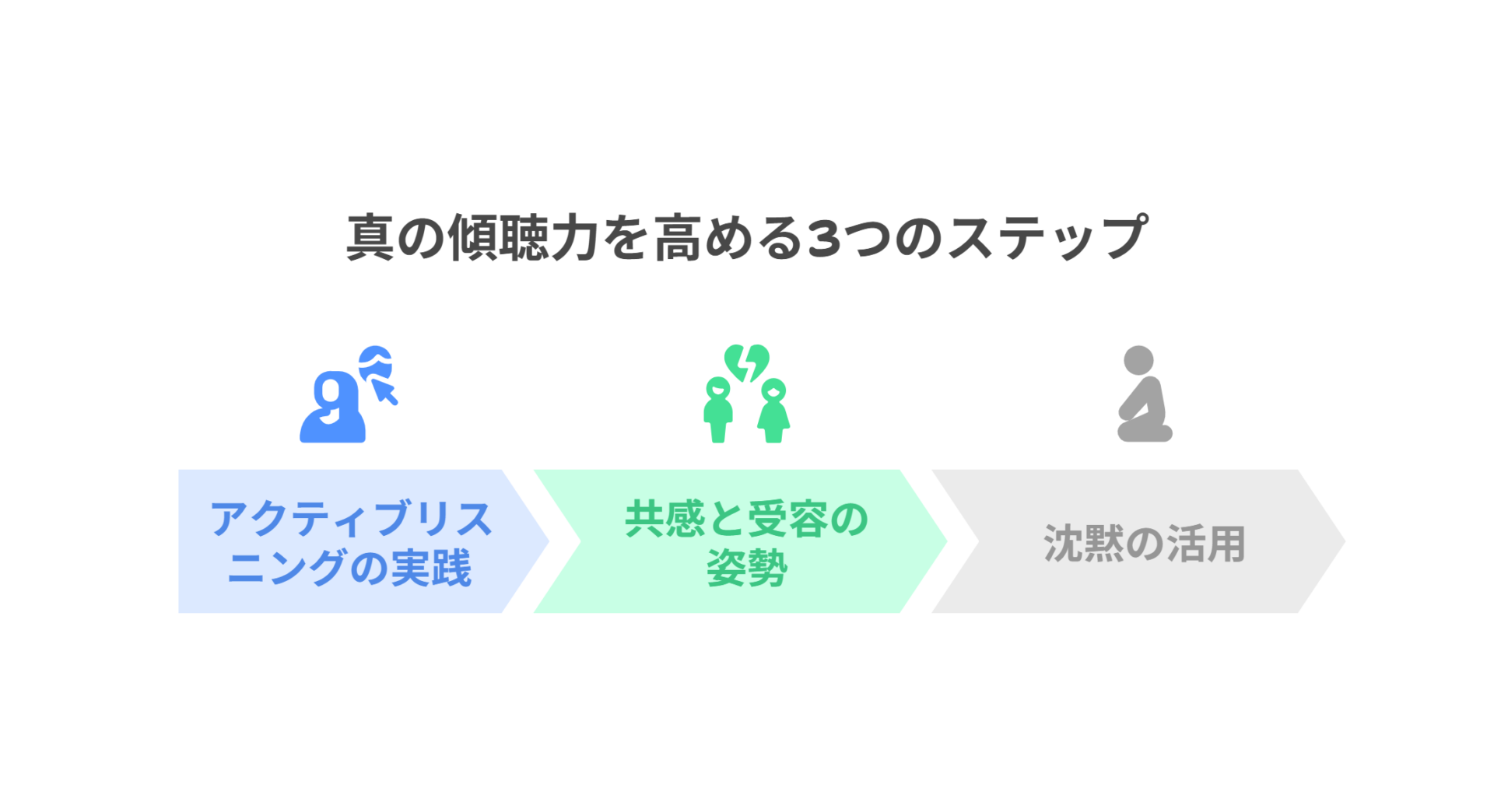

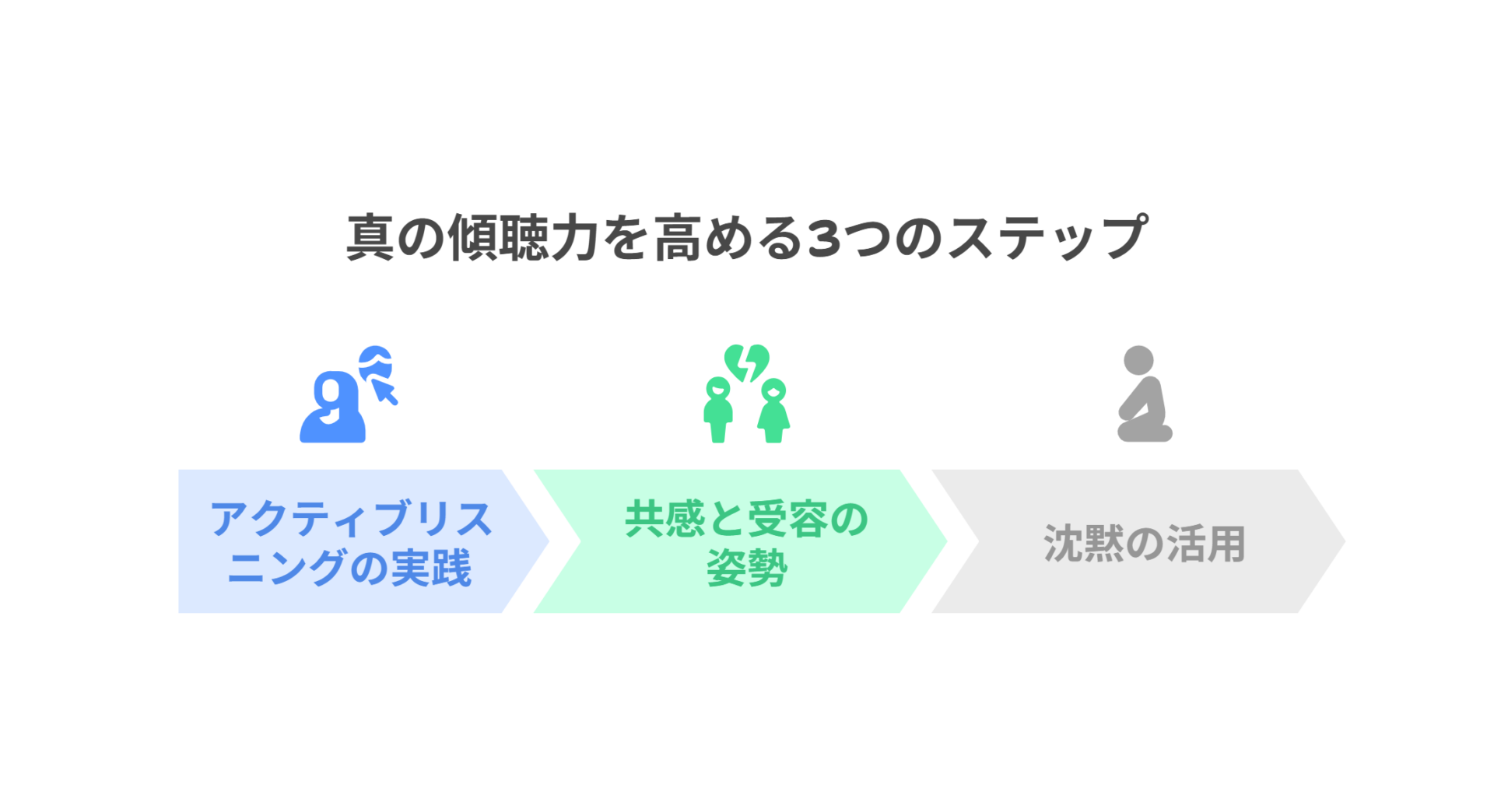

真の傾聴力を高める「3つのステップ」

では、私たちはどのようにすれば、真の傾聴力を身につけることができるのでしょうか? ここからは、日々のビジネスシーンで実践できる具体的な3つのステップをご紹介します。

ステップ1:アクティブリスニング(能動的傾聴)の実践

アクティブリスニングとは、ただ黙って聞くのではなく、相手に「私はあなたの話を真剣に聞いていますよ」という姿勢を示す能動的な傾聴のことです。

相手の言葉を「繰り返す・言い換える」

相手が言ったことを、自分の言葉で繰り返したり、言い換えたりすることで、相手は「自分の話が正確に伝わっている」と感じ安心します。また、聞き手側も、相手の意図を正確に理解できているかを確認できます。

■実践例:

- 相手: 「最近、若手社員のモチベーションが下がっているように感じます。」

- あなた: 「なるほど。若手社員の皆さんのやる気が低下していると感じるのですね。」

相槌やうなずき、アイコンタクトの活用

「はい」「なるほど」「ええ」といった相槌や、適度なうなずき、そして相手の目を見て話すアイコンタクトは、相手への関心を示し、話しやすい雰囲気を作ります。ただし、過度な相槌は逆効果になることもあるので注意しましょう。

感情を汲み取る・言葉にする

相手の言葉だけでなく、その背後にある感情を理解しようと努め、それを言葉にして返すことで、相手は「自分の気持ちを理解してくれている」と感じ、より深いレベルでの信頼関係が生まれます。

■実践例:

- 相手: 「このプロジェクト、本当に間に合うか不安で…。」(やや声が小さく、表情が暗い)

- あなた: 「不安を感じているのですね。何か心配なことがあるのでしょうか?」

適切な質問を投げかける

アクティブリスニングにおける質問は、相手を詰問するものではなく、相手が自分の考えを深め、具体的に話せるように促すためのものです。「なぜ?」と問い詰めるのではなく、「具体的にどのような状況ですか?」「他に何かできることはありますか?」といった、オープンな質問を心がけましょう。

ステップ2:共感と受容の姿勢

共感とは、相手の感情や考えを理解しようとすること。受容とは、相手の価値観や意見を、たとえ自分と異なっていても、そのまま受け入れることです。

自分の価値判断を保留する

相手の話を聞く際、自分の価値観や経験に基づいて「良い・悪い」「正しい・間違っている」といった判断を一旦保留します。相手は、自分の考えを批判されることを恐れずに話せるようになります。

相手の立場に立って考える

「もし自分が相手の立場だったら、どう感じるだろう?」と想像することで、相手の感情や行動の背景をより深く理解できます。これは、多様な価値観を持つ現代社会において、特に重要なスキルです。

お互いの違いを尊重する

自分と異なる意見や考え方が出てきた時、それを否定するのではなく、「そういう考え方もあるのか」と尊重する姿勢が大切です。異なる意見の中には、新たなビジネスチャンスやイノベーションのヒントが隠されていることもあります。

ステップ3:沈黙の活用と「間」を大切にする

現代社会では、沈黙は避けられる傾向にありますが、真の傾聴において沈黙は非常に重要な役割を果たします。

相手が考える時間を与える

相手が話し終わった後、すぐに次の言葉を発するのではなく、数秒の間を置くことで、相手は自分の考えをまとめたり、言い残したことを思い出したりする時間を持つことができます。この「間」が、より深く、本質的な会話につながることがよくあります。

沈黙の中から本音を引き出す

人が沈黙する時、それは何かを考えていたり、感情を整理したりしていることが多いです。焦って沈黙を破るのではなく、相手が話し始めるのをじっと待つことで、本当に言いたかったこと、心の奥底に秘めていた本音が出てくることがあります。

非言語情報を読み取る

沈黙の間は、相手の表情や仕草、視線など、非言語的な情報に意識を向けるチャンスでもあります。言葉になっていないサインから、相手の感情や考えを読み取ることができます。 これらのステップを意識的に実践することで、あなたの傾聴力は飛躍的に向上するでしょう。そして、それは単なるコミュニケーションスキルに留まらず、経営者としてのあなたの影響力を大きく高めることにつながります。

傾聴力が経営にもたらす具体的な効果

傾聴力は、単なる「良い人」で終わるスキルではありません。それは、企業の成長と発展に直結する、非常に実践的で強力な経営ツールなのです。

効果①:従業員のモチベーション向上と定着率アップ

社員の声に耳を傾け、彼らの意見や悩みを真剣に受け止めることで、社員は「自分は大切にされている」「会社に貢献したい」と感じるようになります。これにより、エンゲージメント(会社への愛着や貢献意欲)が高まり、モチベーションが向上します。

モチベーションの高い社員は生産性が高く、離職率も低下します。Gallup社の調査(Who’s Responsible for Employee Engagement)によると、マネージャーによる影響がエンゲージメントにおける要因の70%を占め、エンゲージメントの高いチームでは、マネージャーとの「継続的な対話」「コーチング」「強みの活用支援」など、良質なコミュニケーション習慣が共通して見られることが示されており、傾聴がいかに重要であるかがわかります。

効果②:イノベーションの創出と問題解決の加速

現場の社員や顧客の声には、ビジネスチャンスや問題解決のヒントが隠されています。傾聴によってそれらの「生の声」を吸い上げることができれば、既存の枠にとらわれない新たなアイデアが生まれたり、問題の根本原因を早期に発見し、迅速に解決したりすることが可能になります。

例えば、製造業の現場で働く社員が「この工程に無駄が多い」と話しているのを真剣に聞けば、コスト削減や生産性向上の大きなヒントになるかもしれません。顧客が「こんな商品があったらいいのに」と何気なく言った一言が、新商品の開発につながることもあります。

効果③:顧客満足度の向上とロイヤルティの構築

顧客の声を真剣に聞くことは、顧客満足度を高める上で不可欠です。顧客のニーズや不満を正確に把握することで、より質の高い製品やサービスを提供できるようになります。顧客は、自分たちの声が届いていると感じることで、企業への信頼感を深め、リピーターとなり、さらには自社のファンになってくれるでしょう。

効果④:リーダーシップの強化と組織力の向上

傾聴力は、リーダーシップを発揮する上で非常に重要な要素です。部下の話を聞き、彼らの意見を尊重することで、リーダーは信頼される存在となります。信頼されるリーダーのもとでは、部下は安心して意見を述べ、積極的に行動するようになり、組織全体のパフォーマンスが向上します。また、傾聴を通じて社員一人ひとりの強みや潜在能力を理解することは、適切な人材配置や育成にもつながり、結果として組織全体の力を底上げすることになります。

効果⑤:リスクマネジメントと危機管理能力の向上

現場の声に耳を傾けることは、潜在的なリスクを早期に発見し、危機を未然に防ぐことにもつながります。例えば、製品の不具合、サービスの不満、社員間の人間関係のもつれなど、小さなサインを見逃さずに聞き取ることができれば、それが大きな問題に発展する前に手を打つことができます。

トップダウンだけでは気づけない現場の情報を吸い上げることで、経営判断の精度を高め、予期せぬ事態への対応力を強化することができます。

傾聴力を高めるための日々のトレーニング

傾聴力は、一朝一夕で身につくものではありません。日々の意識的なトレーニングによって磨かれていくスキルです。

意識的に「聞く」機会を作る

- 1on1ミーティングの実施: 部下一人ひとりと定期的に短時間の面談を行い、仕事の進捗だけでなく、彼らの悩みや目標、キャリアプランについて聞く機会を設けます。

- 現場巡回と対話: オフィスだけでなく、工場、店舗など、現場に足を運び、そこで働く社員に積極的に声をかけ、彼らの日常や課題について話を聞く時間を取ります。

- 顧客との直接対話: 営業担当任せにせず、経営者自らが顧客訪問やアンケート、ヒアリングに積極的に参加し、顧客の生の声を聞く機会を増やします。

1on1ミーティングについては以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

「聞く」ことに集中するための環境整備

- 情報源をシャットアウト: 相手の話を聞く際は、スマートフォンの通知をオフにする、PCの画面を閉じるなど、集中を妨げる要素を排除します。

- 物理的な姿勢: 相手に体を向ける、メモを取りながら聞くなど、聞く姿勢を整えることで、自然と集中力が高まります。

- 時間的な余裕を持つ: 焦って聞くのではなく、十分に時間を確保し、相手が安心して話せる心理的な余裕を持つことが重要です。

フィードバックを求める

自分の傾聴力がどれくらい向上しているかを知るためには、周囲からのフィードバックが有効です。

- 信頼できる部下や同僚に尋ねる: 「私の話の聞き方で、改善できる点はありますか?」と率直に尋ねてみましょう。

- 自己評価と振り返り: 会話の後、「あの時、もっとこう聞けばよかった」「相手の気持ちを本当に理解できていたか?」など、自分自身の聞き方を振り返る習慣をつけましょう。

読書やセミナーで学ぶ

傾聴力に関する書籍を読んだり、コミュニケーションスキル向上のためのセミナーに参加したりすることも有効です。専門家から体系的に学ぶことで、より深く傾聴の理論と実践を学ぶことができます。

傾聴の実践を「意識化」する

日々の会話の中で、「今はアクティブリスニングを意識しよう」「相手の感情を汲み取ってみよう」など、具体的な目標を持って実践することが重要です。無意識に行っていた会話を、意識的な傾聴のトレーニングの場に変えることができます。 これらのトレーニングを継続することで、あなたの傾聴力は着実に向上し、経営者としての視野を広げ、より良い経営判断を下すための強力な武器となるでしょう。

Q&A

Q1: 傾聴は社員の甘やかしになりませんか?

A:いいえ、決して甘やかしにはなりません。傾聴は、相手の意見や感情を受け止めることですが、それは「相手の言うことを何でも聞く」こととは異なります。傾聴の目的は、相手を深く理解し、その上で適切な判断や行動をすることです。

例えば、社員の不満を聞いたとしても、それが会社の規律を乱すものであれば、その不満を受け止めつつも、適切な指導や教育を行うのが経営者の役割です。傾聴を通じて社員の背景を理解することで、単に「ダメだ」と切り捨てるのではなく、社員が納得できる形で問題解決を図ることができます。むしろ、傾聴しない方が、社員は不満を募らせ、組織に不和が生じる原因となります。

Q2: 忙しくて、社員や顧客の話をじっくり聞く時間がありません。どうすれば良いでしょうか?

A:経営者であるあなたが多忙であることは重々承知しております。しかし、傾聴は「時間をかければ良い」というものではありません。質を意識することが重要です。

- 短時間集中: たとえ5分でも10分でも、相手と向き合う時はその時間に集中し、他の業務を一切行わないようにします。

- 聞く姿勢の明確化: 「今から〇分間、あなたの話を聞く時間にしましょう」と明確に伝えることで、相手も効率的に話す意識が生まれます。

- アポイント制の導入: 毎日特定の時間を「オープンオフィスアワー」として設定し、社員や顧客が自由に相談に来られる時間帯を設けるのも一つの方法です。

- 非公式な場での傾聴: ランチタイムや休憩時間など、非公式な場での会話でも、意識的に傾聴の姿勢を取ることで、多くの情報を得ることができます。

時間がないと感じる時こそ、傾聴を通じて得られる情報や信頼関係が、結果的に時間の節約につながることを理解することが大切です。

Q3: 相手の話を聞いていると、つい自分の意見を言ってしまいます。どうしたら良いですか?

A:れは多くの方が悩む点です。まず大切なのは、「自分はつい意見を言ってしまう傾向がある」という自己認識を持つことです。

- 心の中で「聞く」に集中する意識を持つ: 相手が話し始める前に、「今日はまず聞くことに徹しよう」と心に決めてみましょう。

- メモを取る習慣をつける: 相手の話を聞きながらメモを取ることで、自分の意見を口に出す代わりに、情報を整理する行為に集中できます。

- 質問を投げかける練習をする: 自分の意見を言う前に、「それは具体的にどういうことですか?」「その時、どう感じましたか?」など、相手に話を促す質問を投げかける練習をします。

- 沈黙を恐れない: 相手が話し終わった後、すぐに反応せずに数秒の「間」を置くことを意識します。この沈黙が、あなたが意見を言うのを一時停止させるクッションとなります。

最初は難しいかもしれませんが、意識的に訓練を繰り返すことで、自然と相手の話を聞くことに集中できるようになります。

Q4: 傾聴力を高めることで、具体的にどのような経営課題が解決できますか?

A: 傾聴力は、多岐にわたる経営課題の解決に貢献します。

- 売上向上: 顧客のニーズを深く理解することで、顧客に響く製品・サービス開発や提案が可能になり、結果として売上向上につながります。

- コスト削減: 現場の社員の声を聞くことで、無駄な業務プロセスや非効率な作業を発見し、コスト削減に直結する改善策を見つけられます。

- 人材育成・組織活性化: 社員の悩みやキャリア志向を傾聴することで、適切な人材配置や能力開発の機会を提供でき、組織全体の活性化に貢献します。

- リスク回避: 潜在的な問題点や不正の兆候を早期に察知し、大きなトラブルに発展する前に手を打つことで、企業のリスクを軽減します。

- 競合優位性の確立: 市場や顧客の「生の声」から、競合他社が気づいていないビジネスチャンスを発見し、新たな事業展開や差別化戦略を立てることができます。

傾聴力は、経営における「情報」と「信頼」という二つの重要な要素を強化する力であり、その強化が様々な経営課題の解決に直結します。

まとめ:傾聴は未来を創る経営力

「聞き上手な人はなぜ自分の話をしないのか?」

その答えは、彼らが「相手を深く理解し、相手の力を引き出し、より良い関係性を築くこと」に全力を注いでいるからに他なりません。それは、単なる人当たりの良さではなく、経営における強力な戦略的思考なのです。

多くの中堅中小企業の経営者様と向き合ってきて痛感するのは、経営者の「聞く力」は、企業の成長と直結するということです。顧客の声に耳を傾け、社員の悩みに寄り添い、市場の動向を敏感に察知する。これらの「聞く」行為が、新たなビジネスチャンスを生み出し、組織を活性化させ、持続的な成長を可能にします。

真の傾聴力とは、相手を理解し、尊重し、そして共に未来を創っていくための、まさに経営の根幹をなす力です。今日から、一つでも多く、意識的に「聞く」ことを実践してみてください。

あなたの会社が、そしてあなたが、より一層輝かしい未来を築いていくことを心から応援しております。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)