唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「うちの社長はまだ50代だし、健康そのもの。万が一のことなんて、まだまだ先の話だ!」

もしあなたが会社の経営者や役員、あるいは幹部社員としてこのように考えているとしたら、その認識は今すぐ改める必要があります。会社の存続を揺るがす最大の危機の一つが、正に「準備なき社長の突然の不在」なのです。

病気や不慮の事故は、年齢に関係なく誰にでも突然訪れます。特に、創業社長やカリスマ経営者のリーダーシップに依存している企業ほど、それが会社に与える衝撃は計り知れません。社長という「心臓」を失った会社は、血流が止まり、あっという間に機能不全に陥るのです。

これは決して大げさな話ではありません。実際に、社長の急逝によって、昨日まで順調だった会社が、

- 金融機関からの融資がストップし、資金繰りが急激に悪化する

- 主要な取引先から「今後の取引は白紙で」と通告される

- 相続問題で親族が対立し、会社の株式がバラバラになる

- 優秀な従業員が将来を不安視し、次々と辞めていく

といった事態に直面するケースは実際にあるのです。

本コラムでは、「社長の突然死」がもたらす生々しい現実と、そうした最悪の事態を回避するために、今からすぐに取り組むべき具体的な対策について、専門用語を極力使わずに分かりやすく解説していきます。

これは、決して他人事ではありません。あなたの会社と、従業員、そしてその家族の未来を守るための、いわば「経営の防災マニュアル」です。ぜひ最後までお読みいただき、自社の備えについて真剣に考えるきっかけにしていただければ幸いです。

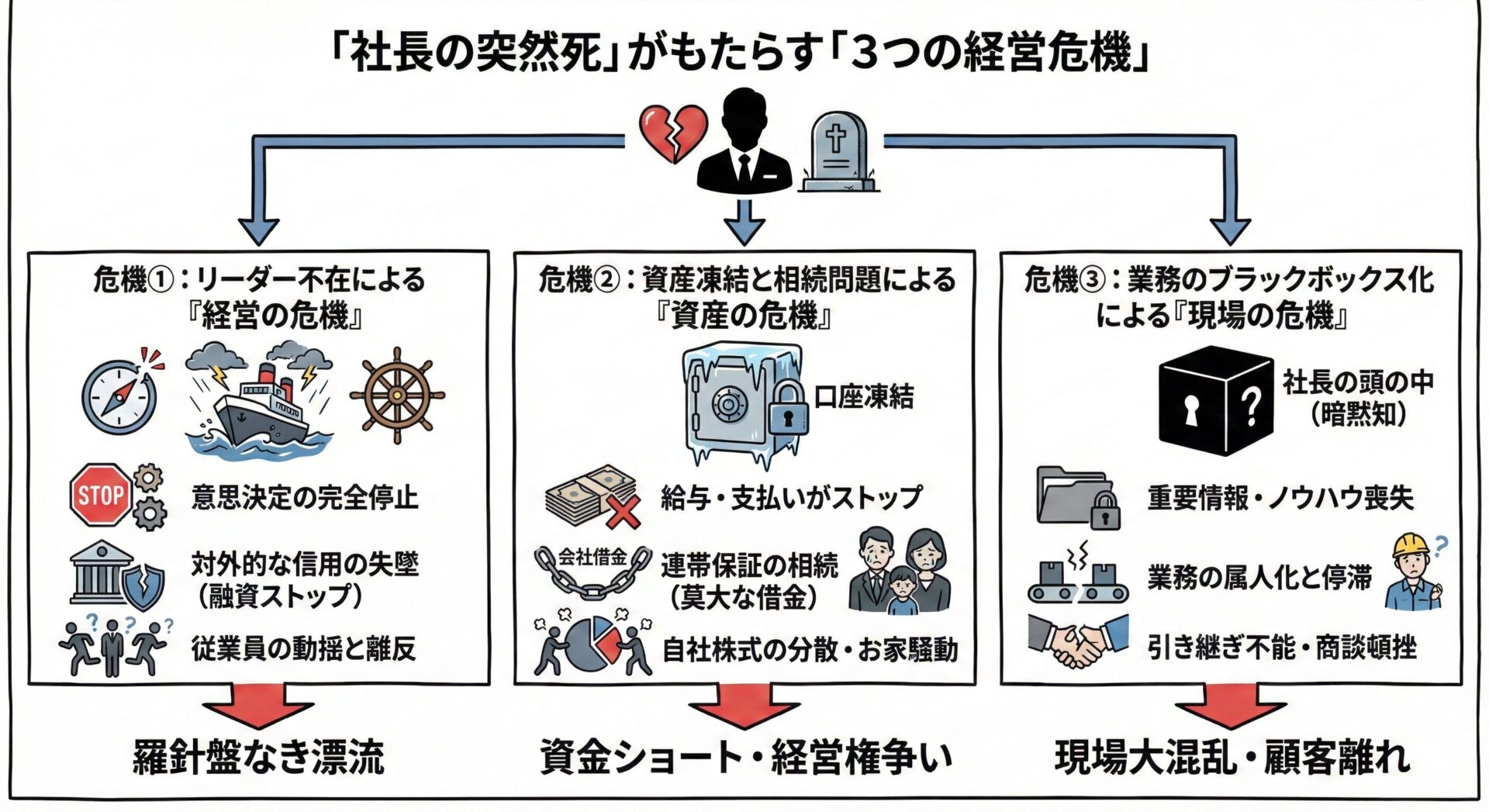

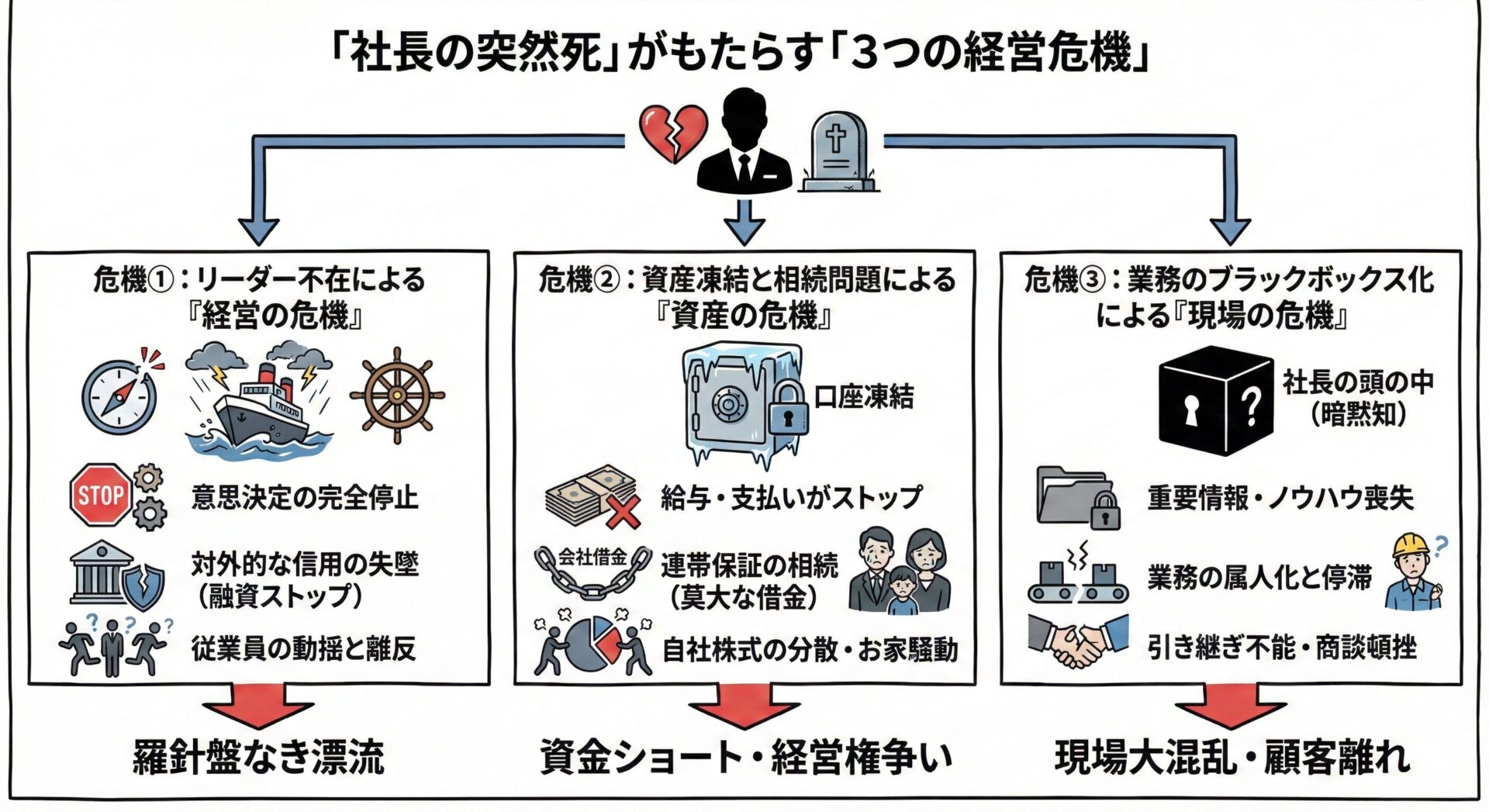

社長の突然死がもたらす「3つの経営危機」

危機①: リーダー不在による「経営の危機」

中小企業において、社長は単なる最高経営責任者(CEO)ではありません。営業のトップであり、技術開発の中心であり、資金繰りの責任者であり、そして従業員の精神的支柱でもあります。その社長が突然いなくなると、会社は羅針盤を失った船と同じ状態になります。

- 意思決定の完全停止:新規事業の判断、重要な契約の締結、設備投資の決断など、社長が担っていたあらゆる意思決定がストップします。これにより、ビジネスチャンスを逃すだけでなく、日々の業務すら滞ってしまう可能性があるのです。

- 対外的な信用の失墜:「あの社長がいたから取引していた」「社長の顔で融資を決めていた」という取引先や金融機関は少なくありません。社長の死は、そのまま会社の信用の失墜に直結します。金融機関は即座に会社の財務状況を再評価し、最悪の場合は新規融資の停止や既存融資の一括返済を求めてくることさえあります。これは「期限の利益の喪失」と呼ばれ、会社にとって致命傷となりかねません。

- 従業員の動揺と離反:頼れるリーダーを失った従業員の動揺は計り知れません。「この会社はこれからどうなるのだろうか?」「自分の給料はちゃんと支払われるのか?」といった不安が蔓延し、社内の士気は著しく低下します。特に、優秀な人材ほど将来を悲観し、早期に転職してしまうリスクが高まります。

危機②:資産凍結と相続問題が引き起こす「資産の危機」

次に襲い掛かるのが、会社の「お金」と「権利」に関する危機です。これは法的な問題が絡むため、非常に厄介です。

- 会社の銀行口座の事実上の凍結:亡くなった社長個人の口座は、死亡が確認された時点で金融機関によって凍結されます。一方、法人口座は会社と社長が別人格なので、法的には凍結されません。しかし多くの中小企業では、社長一人が法人の実印や通帳、キャッシュカードを管理していることが多いため、社長が亡くなると誰も口座を動かせない「事実上の凍結状態」に陥り、従業員の給与支払いや仕入れ先への支払いができなくなる危険性があります。これを防ぐには、複数の役員が口座管理に関わる体制を構築し、緊急時のアクセス方法を共有しておくことが重要です。

- 「会社の借金」と「社長個人の借金」の混在:中小企業の多くは、金融機関から融資を受ける際に社長個人が連帯保証人になっています。社長が亡くなると、この個人保証の義務は相続人に引き継がれます。つまり、後継者やご家族が会社の莫大な借金を背負うことになるのです。これを回避するには、相続放棄という選択肢もありますが、その場合は社長が所有していた自社株式などのプラスの財産も全て手放すことになり、会社の経営権を失います。

- 自社株式の相続と分散リスク:後継者がいない場合、社長が保有していた自社株式は、法定相続人(配偶者や子供たち)に法律で定められた割合で相続されます。もし相続人の中に経営に関心のない人がいたり、相続人同士の仲が悪かったりすると、議決権が分散し、経営方針を巡って対立が起こる可能性があります。最悪の場合、「会社を売却して現金化したい」と主張する相続人が現れ、経営が迷走・停滞する「お家騒動」に発展します。

危機③:業務のブラックボックス化が招く「現場の危機」

社長の頭の中にしか存在しない情報やノウハウは、想像以上に多いものです。これらが失われることで、会社の現場は大きな混乱に見舞われます。

- 重要情報の喪失:社長しか知らない取引条件、長年の付き合いで培われた人脈、製品開発の重要なノウハウ、難解なクレームの対応方法等、文章化されていない「暗黙知」が失われ、業務が立ち行かなくなるケースは後を絶ちません。

- 業務の属人化と停滞:「この件は社長にしか分からない」「社長の承認がないと進められない」といった業務が多ければ多いほど、会社の機能は麻痺します。社長がトップ営業マンだった場合、主要な売上が一瞬にして消し飛ぶこともあり得ます。

- 引き継ぎの不能: 突然の死の場合には、当然ながら引き継ぎの時間などありません。進行中のプロジェクトや重要な商談が全て宙に浮き、残された従業員では対応できず、顧客からの信頼を失う結果につながります。

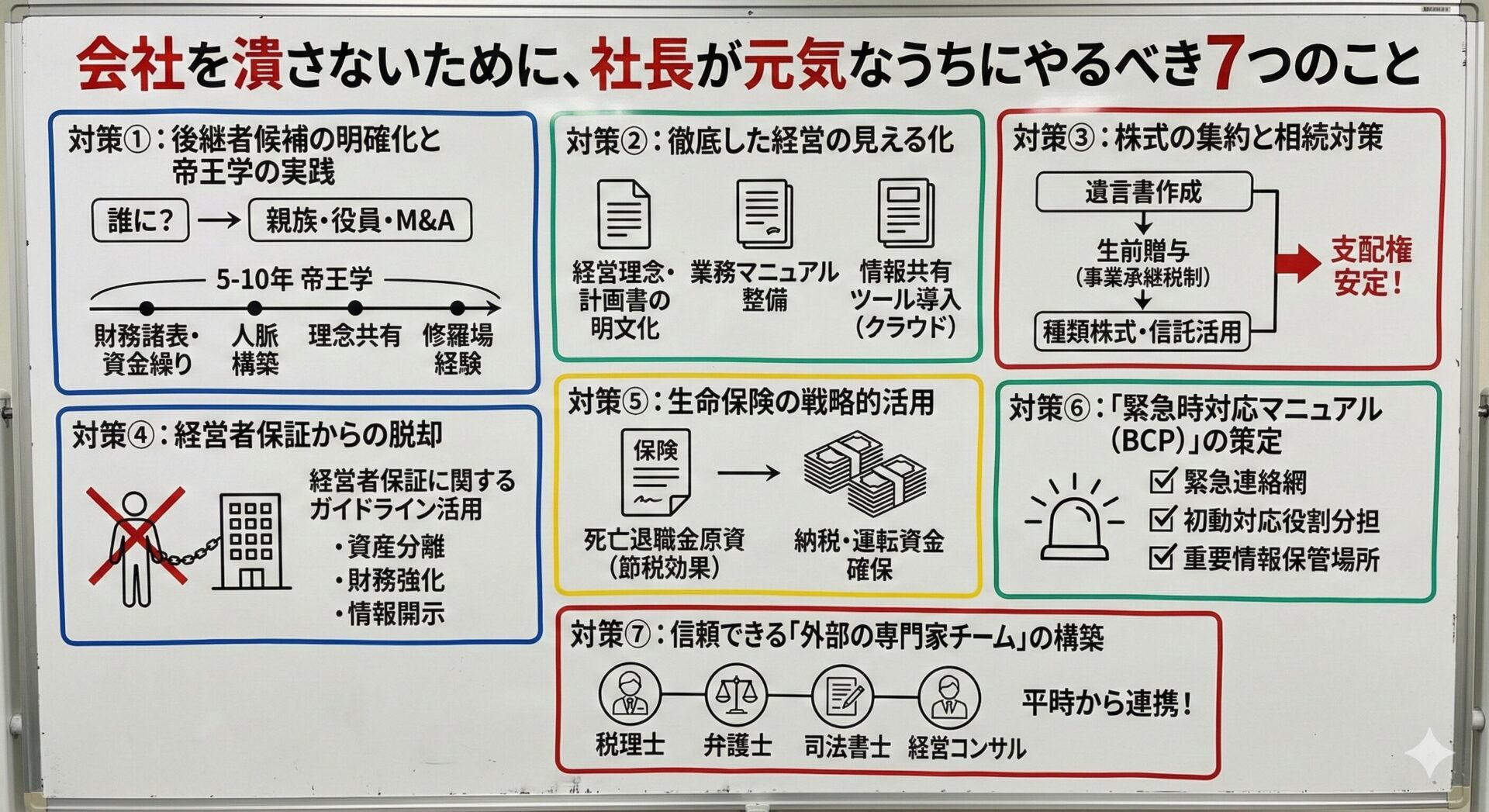

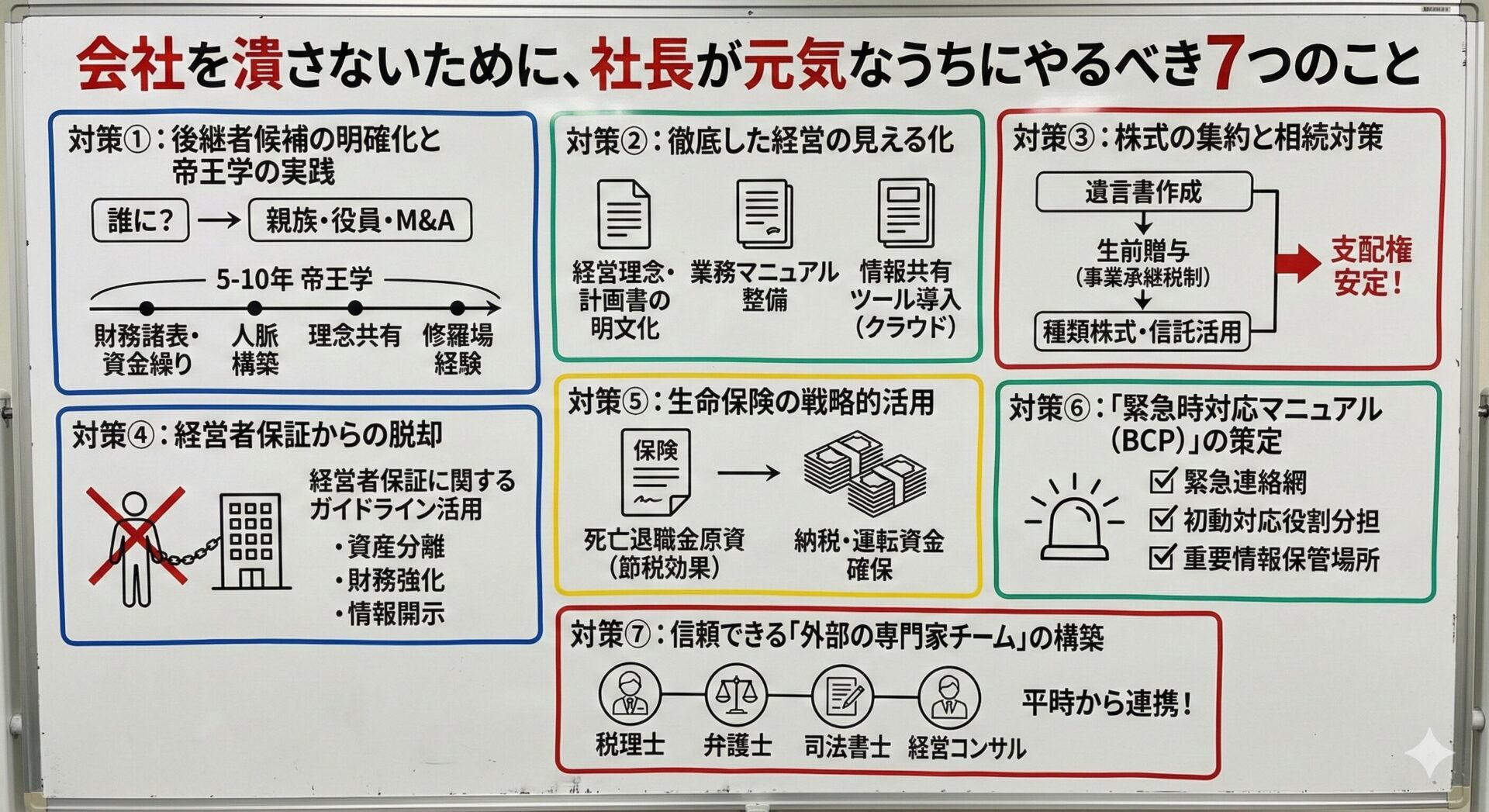

【事前対策】会社を潰さないために、社長が元気なうちにやるべき7つのこと

ここまで読んで、事の重大さをご理解いただけたかと思います。しかし絶望する必要はありません。社長が元気なうちに適切な「備え」をしておくことで、これらの危機のほとんどが回避・軽減できます。

本章では、今すぐ着手すべき7つの対策をご紹介します。

対策①:後継者候補の明確化と帝王学の実践

「後継者がいない」と嘆く前に、まず「誰に継がせるか」の選択肢を真剣に考えることから始めます。

- 親族内承継:ご子息やご令嬢、甥や姪等。最も心情的に受け入れやすい一方、本人の意欲や能力の見極めが不可欠です。無理強いは禁物です。

- 役員・従業員承継:長年会社に貢献してきた役員や従業員に会社を託す方法です。経営理念への理解が深く、社内の支持も比較的得やすい場合もありますが、株式を買い取るための資金力が課題となります。

- 第三者承継(M&A):外部の企業や個人に会社を売却する方法です。近年、後継者不在の解決策として最も増えている選択肢です。従業員の雇用を守り、事業を成長させられる最適なパートナーを見つけることが重要です。

候補者を決めたら、すぐにでも「帝王学」、すなわち経営者としての教育を始めるべきです。単に業務を教えるだけでなく、最低でも5〜10年かけて、以下の経験を積ませてください。

- 財務諸表の読解と資金繰りの実践:会社の数字を理解し、お金の流れを管理する能力。

- 金融機関や主要取引先との関係構築: 社長に同行させ、顔と名前を売らせる。

- 経営理念やビジョンの共有:なぜこの会社は存在するのか、どこへ向かうのかを徹底的に叩き込む。

- 修羅場の経験:小さな失敗を経験させ、そこから学ぶ機会を与える。

対策②:徹底した経営の見える化

社長の頭の中にある情報を「誰もが見える形」にすることが、属人化を防ぐ最大の防御策です。

- 経営理念・経営計画書の明文化:会社の存在意義や目標について、誰の目でも確認できるような明らかな形にして全社で共有します。これは、社長不在時における判断の拠り所となります。

- 業務マニュアルの整備:「誰がやっても同じ品質」を担保するためのマニュアルを作成します。特に、社長しか知らない・わからない業務は最優先で文章化・データ化してください。

- 情報共有ツールの導入:クラウドストレージやチャットツールなどを活用し、顧客情報やプロジェクトの進捗状況などをリアルタイムで関係者が共有できる体制を構築します。

対策③:株式の集約と相続対策

会社の支配権を安定させるため、株式に関する対策は最重要課題です。これは弁護士や税理士といった専門家の知恵が不可欠です。

- 遺言書の作成:「誰に」「どの財産を(特に自社株式を)」相続させるかを明確に指定します。法的に有効な「公正証書遺言」を作成しておくことで、相続争いを未然に防ぐ効果が期待できます。

- 株式の生前贈与:後継者が決まっている場合、毎年110万円の基礎控除の範囲内で株式を贈与していく方法や、「事業承継税制」という特例措置を活用して、贈与税・相続税の納税を猶予・免除してもらう方法があります。

- 種類株式や信託の活用:議決権のない株式(無議決権株式)を発行して経営に関与しない相続人に渡したり、信託銀行などに株式を信託して議決権の行使を任せたりと、経営権を安定させるための様々な手法があります。

対策④:経営者保証からの脱却

社長個人のリスクを切り離すことは、残される家族を守るために必須です。そのためには、「経営者保証に関するガイドライン」を活用するとよいでしょう。

近年、金融庁と中小企業庁は、安易な個人保証に依存しない融資を推進しています。経営者保証に関するガイドラインでは、①法人と個人の資産が明確に分離されている、②財務基盤が強化されている、③財務状況の正確な情報開示が行われている、という3つの要件を満たすことで、経営者保証なしでの融資や、既存の保証契約の見直し・解除が可能になる道筋が示されています。まずは取引金融機関に相談し、保証解除に向けた交渉を始めるべきです。

対策⑤:死亡退職金と納税資金を確保する生命保険の戦略的活用

生命保険は単なる死亡保障ではありません。事業承継においては、会社と家族を救うための強力な財務ツールとなります。

- 死亡退職金の原資確保:社長に万が一のことがあった場合、会社から遺族へ「死亡退職金」を支払うことができます。これは会社の経費(損金)として計上でき、相続税の計算上も「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税となるため、大きな節税効果があります。この支払原資として、会社が契約者・受取人となる生命保険が活用されます。

- 納税資金・運転資金の確保:後継者が自社株を相続する際の相続税納税資金や、社長の死による信用不安を乗り越えるための当面の運転資金(代償分割の交付金など)を、保険金で確保することができます。これにより、後継者は資金繰りに窮することなく、経営に集中できます。

対策⑥:「緊急時対応マニュアル(BCP)」の策定

BCP(事業継続計画)というと難しく聞こえるかもしれませんが、要は「万が一の時に、誰が、何を、どの順番でやるかを決めておくこと」です。最低限、以下の項目を一枚の紙にまとめておくだけでも効果は絶大です。

- 緊急連絡網:役員、従業員、社長の家族、顧問税理士、弁護士、司法書士、取引金融機関の担当者、主要取引先などの連絡先リスト。

- 初動対応の役割分担: 誰が社内の指揮を執るか、誰が対外的な窓口になるか。

- 重要情報の保管場所:銀行の貸金庫の鍵、実印・銀行印、経理データ、各種契約書、保険証券などの保管場所とアクセス方法の明記。

これを社長だけでなく、後継者候補や信頼できる役員と共有しておくことが重要です。

対策⑦:信頼できる「外部の専門家チーム」の構築

社長一人の力で、これら全ての対策を完璧に行うのは不可能です。平時から、それぞれの分野の専門家と連携し、いつでも相談できる「外部の経営チーム」を構築しておきましょう。

- 顧問税理士: 相続税対策、株価評価、事業承継税制の活用

- 弁護士: 遺言書作成、種類株式の発行、法的なトラブルの予防・対応

- 司法書士: 不動産や株式の名義変更(登記)手続き

- 経営コンサルタント: 事業承継計画の全体設計、後継者育成、M&Aのサポート

これらの専門家と定期的にコミュニケーションを取り、自社の状況を共有しておくことが、いざという時の迅速な対応につながります。

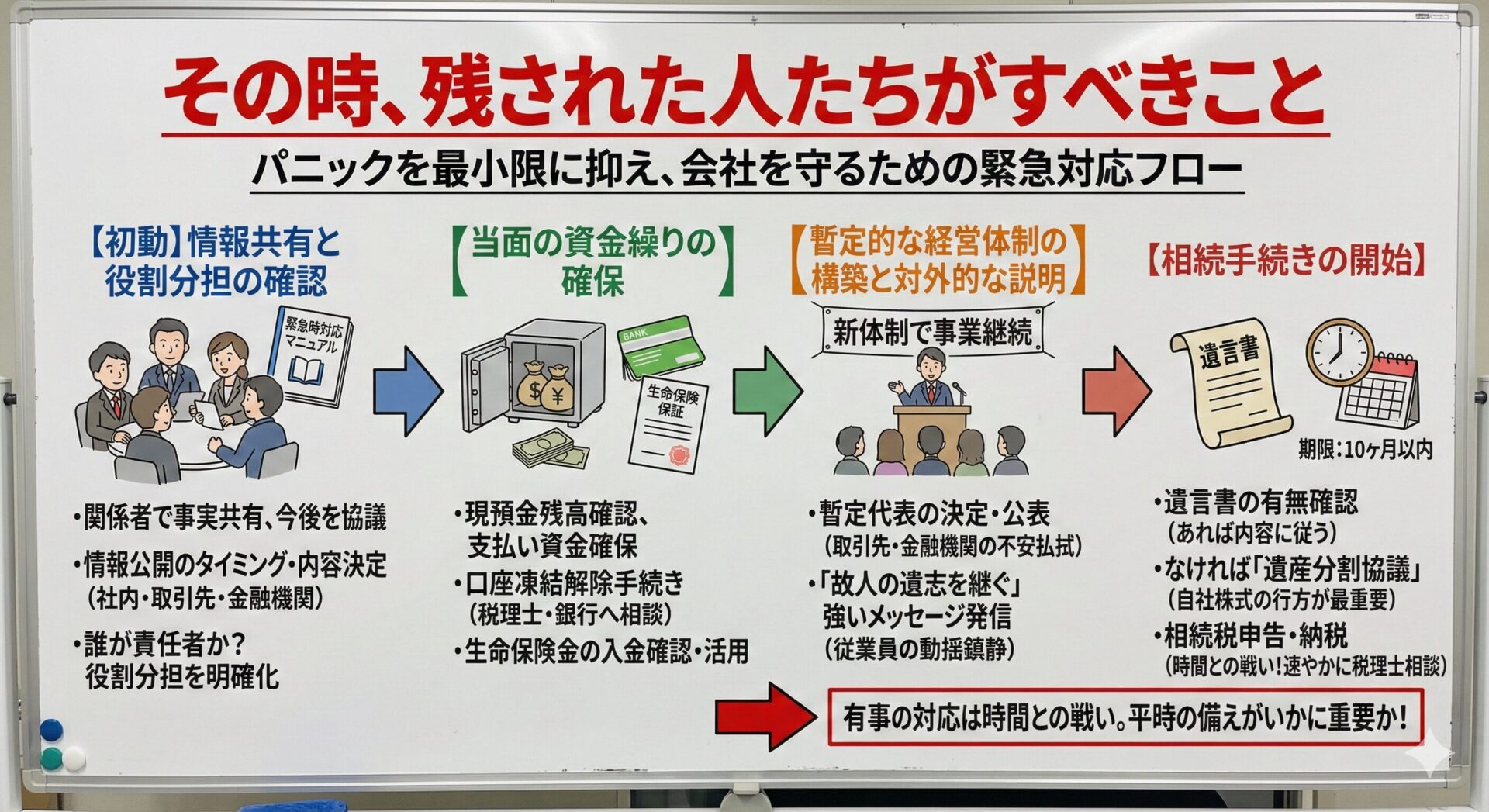

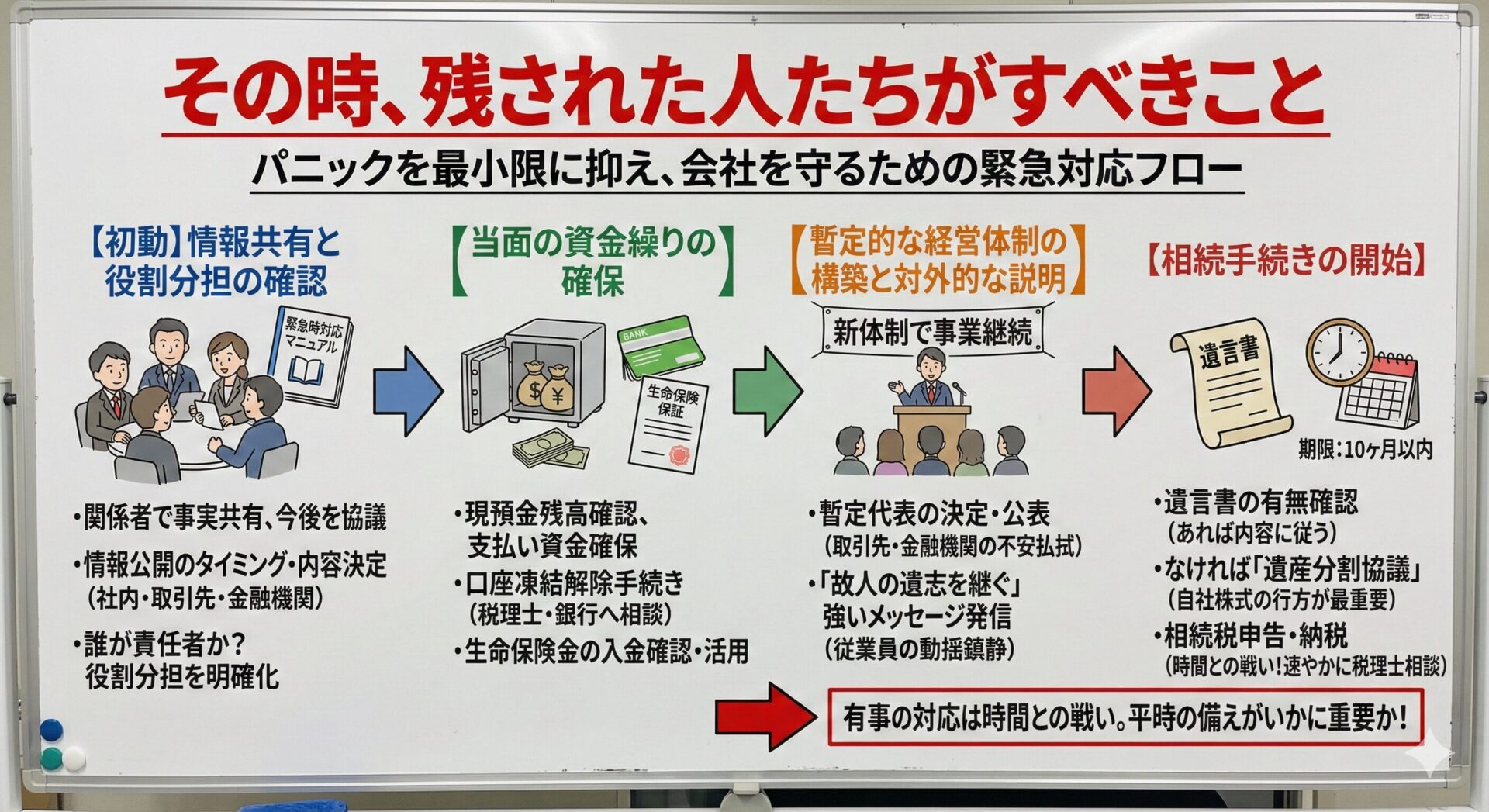

【有事の対応】その時、残された人たちがすべきこと

事前対策を講じていても、いざその時が来れば残された人々は動揺します。しかし、やるべきことを知っているだけでパニックを最小限に抑え、会社を守る行動を取ることができます。

- 初動:情報共有と役割分担の確認

- まずは緊急時対応マニュアルに基づき、限られた関係者(役員など)で事実を共有し、今後の対応を協議します。

- 社内外への情報公開のタイミングと内容を慎重に決定します。従業員への説明、主要取引先や金融機関への連絡など、誰が責任者となって行うかを決めます。

- 当面の資金繰りの確保

- 会社の現預金残高を確認し、当面の支払いに充てる資金を確保します。

- 法人口座が事実上凍結されている場合は、すぐに顧問税理士や金融機関に相談して代表者変更の手続きを進め、口座の凍結を解除します。生命保険金が会社に入れば、大きな助けとなります。

- 暫定的な経営体制の構築と対外的な説明

- 取締役会で暫定的な代表者を決め、対外的に公表します。これは取引先や金融機関の不安を払拭するために極めて重要です。

- 「故人の遺志を継ぎ、新体制で事業を継続していく」という力強いメッセージを発信し、従業員の動揺を鎮めます。

- 相続手続きの開始

- 遺言書の有無を確認します。遺言書があれば、その内容に沿って手続きを進めます。

- 遺言書がない場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産を相続するかを決定します。自社株式の行方が最も重要です。

- 相続税の申告と納税は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。非常にタイトなスケジュールのため、速やかに税理士に相談を開始します。

これらの有事の対応は、まさに時間との戦いです。平時の備えがいかに重要か、お分かりいただけるでしょう。

Q&A

Q1. 社長が個人で会社の借金の連帯保証人になっています。社長が亡くなった場合、この借金はどうなりますか?

A. はい、連帯保証人としての地位(債務)は、原則として法定相続人に相続されます。つまり、ご家族が会社の借金を返済する義務を負うことになります。これを避けるためには、以下の選択肢があります。

- 相続放棄:死亡を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てることで、借金も資産も一切相続しない方法です。会社の借金を免れることができますが、自社株式などのプラスの財産も全て手放すことになるため、会社の経営権は失われます。

- 限定承認:相続したプラスの財産の範囲内でのみ、借金を返済する方法です。会社の資産を一部引き継ぎつつ、負債を限定的に処理できる可能性があります。しかし、手続きが複雑であり、専門家の助言が不可欠です。

最も望ましいのは、生前に「経営者保証に関するガイドライン」を活用することで、個人保証そのものを解除しておくことです。

Q2. 社長の死亡が分かると、本当に会社の銀行口座は凍結されるのですか?

A. 正確には、亡くなった社長個人の口座は直ちに凍結されます。法人口座は会社と社長は別人格のため、理論上は凍結されません。しかし現実には、中小企業では社長一人が法人の実印や銀行印、キャッシュカードを管理しているケースが非常に多く、社長が亡くなると誰も口座を動かせない「事実上の凍結状態」に陥ることがよくあります。これを防ぐためには、平時から経理担当役員など複数の人間が印鑑や通帳を管理できる体制を整え、代表者変更の手続きを迅速に行えるよう準備しておくことが重要です。

Q3. 親族にも社内にも後継者が見当たりません。打つ手はないのでしょうか?

A. 決してそんなことはありません。近年、後継者不在の解決策として、第三者への事業承継、いわゆるM&A(企業の合併・買収)が非常に増えています。東京商工リサーチの「2024年『後継者不在率』調査」によると、全国の企業の後継者不在率は62.15%にも上ります(引用元:株式会社東京商工リサーチ「2024年『後継者不在率』調査」)。後継者不在の解決策として、近年M&A(企業の合併・買収)が非常に増えています。M&Aというと「会社を身売りする」というネガティブなイメージを持つ方もいますが、実際は、自社の技術や従業員の雇用を守り、より大きな資本のもとで事業をさらに成長させるための、非常に有効かつ前向きな戦略です。良いパートナーが見つかれば、創業者利益を確保し、ハッピーリタイアすることも可能です。

しかし、M&Aは単なる売買ではありません。買い手企業との文化や経営方針が合わない場合、従業員のモチベーション低下や事業の停滞を招くリスクもあります。そのため、M&Aを検討する際は、専門家と相談しながら、自社の理念や従業員を大切にしてくれる最適なパートナーを見つけることが非常に重要です。

Q4. 対策を始めるべきタイミングはいつですか? まだ早い気もするのですが…。

A. 結論から申し上げますと、「今すぐ」です。事業承継対策には、後継者育成や相続税対策など、5年、10年といった長い時間が必要なものがほとんどです。「まだ早い」ということは決してありません。むしろ、対策が遅れれば遅れるほど、打てる手は少なくなっていきます。 社長が心身ともに健康で、判断力がクリアなうちにこそ、腰を据えて事業の未来を考えるべきです。この記事を読んだ今日が、あなたの会社にとって最も若い日です。ぜひ、最初の一歩を踏み出してください。

まとめ

本コラムでは、「社長の突然死」というショッキングなテーマについて、その現実と具体的な対策を解説してきました。

社長が不在となった会社を待ち受けるのは、「経営」「資産」「現場」の3つの危機です。これらは瞬く間に会社を蝕み、最悪の場合、倒産という結末を迎えることになります。しかしこれらのリスクは、社長が元気なうちに「先を見越した準備」をすることで、十分にコントロールすることが可能です。

- 後継者を決め、育てる

- 経営を「見える化」する

- 株式と相続の問題をクリアにする

- 個人保証を外す

- 生命保険で資金を準備する

- 緊急時のルールを決めておく

- 専門家チームを作る

これらの対策は、どれも一朝一夕にできるものではありません。だからこそ、一日でも早く着手することが、社長であるあなたの最後の、そして最大の責任と言えるでしょう。

最高の事業承継対策は、社長ご自身がいつまでも健康で会社を率いることです。しかし、未来は何が起こるか分かりません。事業を我が子のように大切に育ててきたのであれば、その未来を守るための「備え」を万全にしておくこと。それこそが、真の経営者の姿だと私は信じています。

あなたの会社は、明日社長がいなくなっても、本当に大丈夫ですか?

この問いに、胸を張って「はい」と答えられる盤石な体制を、共に築き上げていきましょう。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)