唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「経営者の仕事って、かっこいい!」

「社長なの?きっとすごい稼いでるんでしょ?うらやましい」

多くの方がそんなイメージをお持ちかもしれません。しかし、実際に数多くの経営者と膝を突き合わせてお話しする中で、彼らが抱える悩みは、私たちが想像するよりもはるかに深く、そして多岐にわたることを痛感してきました。

「社員が思うように育たない」

「新しい事業になかなか踏み出せない」

「資金繰りが不安だ」

日夜、会社の舵取りを担う経営者たちは、孤独な戦いを続けています。

このコラムでは、これまでのコンサルティングの過程で私が実際に耳にし、解決を支援してきた経営者のリアルな悩みをランキング形式でご紹介します。単なる課題の列挙ではなく、それぞれの悩みに対する具体的な解決策や、成功した企業の事例も交えながら、明日からでも実践できるヒントをお届けします。このランキングが、今まさに同じ悩みを抱えている経営者の皆さんの羅針盤となり、事業を次のステージへと進める一助となれば幸いです。

経営者の悩みランキングTOP10

第10位:事業承継・後継者問題

事業承継は、企業の存続に直結する重要な課題です。帝国データバンクの調査によると、後継者が「いない」、または「未定」とした企業の割合は52.1%となっています。

「誰に会社の未来を任せるか」という非常にデリケートな問題だからこそ、多くの経営者が後回しにしてしまいがちな問題でもあるのです。

- 後継者候補が見つからない、育成が進まない:親族内承継が難しくなっている現代では、社内外からの後継者探しが課題となります。

- 経営理念やノウハウの伝承:単に株式を譲るだけでなく、会社の文化や経営者自身の想いをどう引き継ぐかが問われます。

- 従業員の雇用・取引先との関係維持:後継者が決まることで、従業員や取引先が不安にならないよう、丁寧な説明と配慮が必要です。

【解決策のヒント】

事業承継は一朝一夕に進むものではありません。少なくとも5〜10年以上の時間をかけて計画的に進めることが成功の鍵です。後継者候補の早期選定と育成プログラムの構築、外部の専門家(弁護士や税理士、経営コンサルタントなど)との連携、そしてM&A(企業の買収・合併)も選択肢の一つとして検討することが重要です。

第9位:人手不足と採用難

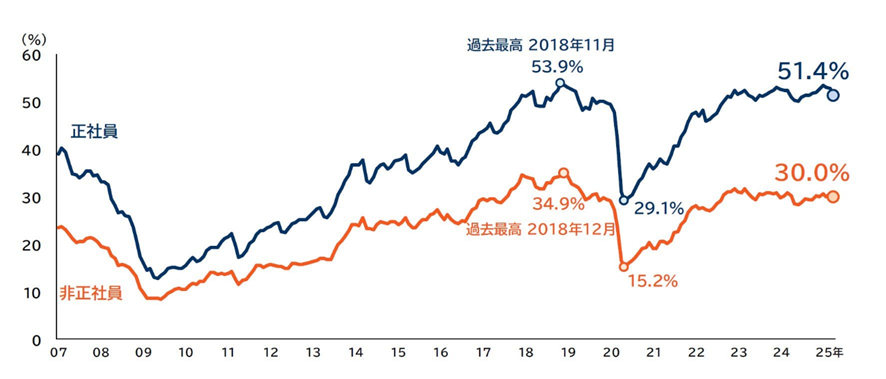

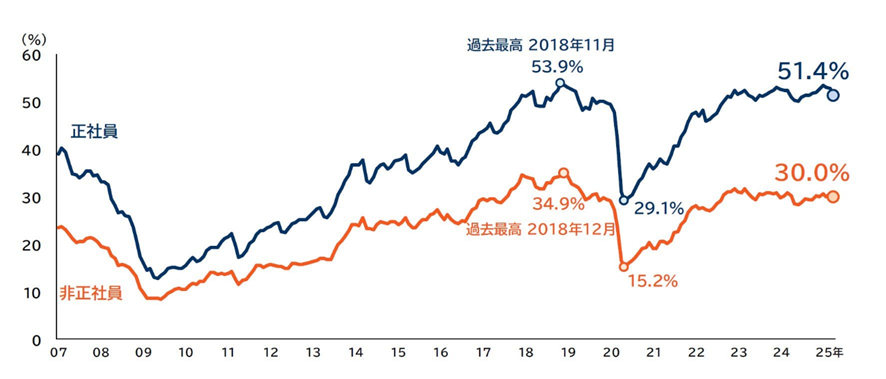

多くの経営者が口を揃えて言うのが、「よい人が採用できない」という悩みです。少子高齢化が急速に進む日本では、労働人口の減少が深刻な問題となっており、帝国データバンクの調査によると、正社員不足の企業は51.4%、非正社員では30.0%と高止まりしています。

- 求人を出しても応募がない:給与や福利厚生面では大企業に劣るため、優秀な人材が集まりにくい。

- 採用してもすぐに辞めてしまう:会社の文化や仕事内容が合わず、早期離職につながる。

- 既存社員の負担増:人手不足により一人ひとりの業務量が増え、既存社員のモチベーション低下や疲弊を招く。

【解決策のヒント】

求人広告の出し方を見直すだけでなく、自社の魅力を再定義する「採用ブランディング」が不可欠です。給与や待遇以外の、働きがい、成長機会、会社の理念や文化を前面に押し出すことで、共感してくれる人材を引きつけられます。また、採用後の定着率を高めるために、入社後のフォローアップ体制やメンター制度を整えることも重要です。

採用については、以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

第8位:デジタル化(DX)の遅れ

「DX」という言葉を耳にしない日はないほど、デジタル化の波は経営に不可欠なものとなっています。しかし、多くの経営者が「どこから手をつけていいかわからない」と悩んでいます。

- 専門知識を持つ人材がいない:IT担当者がいない、もしくはいても専門的な知見に乏しい。

- 投資コストへの不安:初期費用や運用費用がどれくらいかかるか不透明で、踏み切れない。

- 従業員の抵抗感:新しいシステムやツールを導入することに対し、従業員が戸惑いや拒否感を示す。

【解決策のヒント】

いきなり大規模で高額なシステムを導入する必要はありません。まずは、日々の業務で無駄が多いと感じる部分(例:経費精算、勤怠管理、情報共有など)を特定し、そこからスモールスタートでデジタルツールを導入することをおすすめします。国や自治体の補助金制度を積極的に活用し、専門家のアドバイスを受けながら、自社に合った形で少しずつデジタル化を進めることがポイントです。

DXに関するコラムは以下にまとめてありますので、もしよろしければお読みください。

第7位:資金繰りの悪化

経営者にとって、常に頭の片隅にあるのが「お金の悩み」です。特にコロナ禍以降、資金繰りに苦労する企業は増加しました。

- 売上があっても利益が出ない:原材料費の高騰や人件費の増加により、売上が上がっても手元にお金が残らない。

- キャッシュフローが回らない:「キャッシュフロー」とは、会社の事業活動におけるお金の流れのことです。売上は上がっているのに入金が遅く、支払いばかりが先に出てしまい、資金がショートする危険性をはらむことがあります。

- 借入金への依存:事業拡大や設備投資のために借入を重ねるが、返済の目処が立たず不安を抱える。

【解決策のヒント】

資金繰りの改善には、まず自社のキャッシュフローを正確に把握することが第一歩です。日々の現金の出入りを詳細に管理し、無駄な経費を削減する「コスト削減」や、売掛金の早期回収、買掛金の支払いの調整などを行う「キャッシュフロー経営」を徹底しましょう。また、新たな資金調達の選択肢(補助金、助成金、融資制度)についても常に情報収集しておくことが重要です。

資金繰りについては以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

第6位:社員のモチベーション低下

「うちの社員、どうもやる気がないんだよな…」

これもまた、多くの社長が抱える共通の悩みです。経営者がどんなに熱意を持って経営に臨んでいても、それが社員に伝わらないと組織全体の活力が失われてしまいます。

- 経営理念・ビジョンの浸透不足:会社が何を目指しているのか、自分の仕事がどう貢献しているのかが分からず、ただ目の前の業務をこなすだけになってしまう。

- 人事評価制度への不満:頑張りが正当に評価されていないと感じると、モチベーションは一気に低下します。

- 風通しの悪い職場環境:上司や経営者への意見が言いにくい、人間関係がギクシャクしているなど、働きにくい環境もモチベーション低下につながります。

【解決策のヒント】

社員一人ひとりが「自分ごと」として会社の成長に関われるような仕組みづくりが重要です。具体的には、経営理念やビジョンを社員と共有する機会を増やす、公平で納得感のある評価制度を構築する、そして何より経営者自身が社員の声に耳を傾ける「傾聴の姿勢」を示すことが大切です。

以下の記事でも従業員のモチベーション向上のヒントとなる内容を解説していますので、もしよろしければお読みください。

第5位:新しい事業・サービス開発の停滞

「このままでいいのか…」「何か新しいことを始めたいけど、何から手をつけていいかわからない」

既存事業が安定しているからこそ、次の成長の柱が見つけられないという悩みを抱える経営者も少なくありません。

- リソース不足:新しい事業に割く人材や資金、時間が足りない。

- 失敗への恐れ:多額の投資が無駄になるリスクを考えると、なかなか一歩が踏み出せない。

- 市場の変化への対応の遅れ:顧客のニーズや競合の動向を正確に把握できず、時代に取り残されてしまう。

【解決策のヒント】

新事業開発は、必ずしも一発逆転のホームランを狙う必要はありません。まずは既存事業の強みを活かし、その延長線上でできることを模索する「隣接領域への展開」がリスクを抑えながら進められます。また、外部のコンサルタントや専門家との連携、他社との共創(コラボレーション)も有効な手段です。

新規事業開発については以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

第4位:マーケティングの不足

どれだけ良い商品やサービスを持っていても、その存在を消費者に知ってもらわなければ売上にはつながりません。

- 自社の強みが明確になっていない:競合他社と比べて、自社が選ばれる理由、つまり「差別化ポイント」が不明確なままになっている。

- 効果的なPR方法がわからない:SNSやWeb広告など、情報過多の時代にどうやって自社をアピールすればいいか迷っている。

- マーケティングに割く予算や人材がない:営業活動は行っているが、マーケティング(市場調査や広告宣伝活動)には手が回らない。

【解決策のヒント】

マーケティングとは、自社の存在価値を顧客に伝え、信頼を築く活動です。まず、自社が「誰に、何を、どのように提供しているのか」を言語化し、一貫したメッセージを発信することが重要です。WebサイトやSNSを戦略的に活用し、顧客との接点を増やすことで、認知度を高め、ファンを増やすことができます。

マーケティングについては以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

第3位:マネジメント・管理職育成の課題

社員のパフォーマンスを最大限に引き出すためには、それを支える管理職の力が不可欠です。しかし、多くの企業で管理職の育成が追いついていません。

- プレイングマネージャーの増加:管理職自身が実務を抱え込み、部下の育成やマネジメントに手が回らない。

- 部下とのコミュニケーション不足:働き方の多様化(リモートワークなど)により、部下の状況を把握しづらくなっている。

- 指導方法が分からない:部下の能力を引き出す効果的な指導法や、ハラスメントに配慮したコミュニケーションの取り方を学んでいない。

【解決策のヒント】

マネジメントはスキルです。研修制度を導入したり、外部の専門家によるコーチングを受けたりして、体系的に学ぶ機会を提供することが重要です。また、経営者自身が「マネージャーは支援者である」という役割を明確に伝え、彼らが実務から離れてマネジメントに集中できるような環境を整えることも大切です。

プレイングマネージャーやマネジメント・管理職については、以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

第2位:組織・企業文化の醸成

「ウチの会社には、まとまりがない」「なんとなく雰囲気が悪い」

これは組織の成長を阻害する大きな要因です。組織・企業文化は、従業員の行動や意思決定に大きな影響を与えます。

- 従業員間の対立や連携不足:部署間の壁が高い、部門間で責任のなすりつけ合いが起こる。

- 経営者の想いが伝わらない:トップダウンの指示ばかりで、社員が会社の未来に共感できていない。

- 変化への適応力が低い:新しいやり方を試すことへの抵抗感が強く、組織全体が硬直化している。

【解決策のヒント】

よい企業文化は、従業員一人ひとりの日々の行動から作られます。経営理念やビジョンを浸透させるための定期的な共有会や、部門横断型のプロジェクトを立ち上げるなど、コミュニケーションを活性化させる仕掛けが有効です。また、経営者自身が率先して変化を恐れず、チャレンジする姿勢を見せることで、組織全体の風土を変えることができます。

組織については以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

第1位:社長自身の孤独・ストレス

栄えある第1位は、意外に思われるかもしれませんが、社長自身の孤独とストレスです。事業の責任を一身に背負い、誰にも相談できず、一人で決断を下さなければならない。この重圧は、想像を絶するものがあります。

- 誰にも本音が言えない:従業員には不安な顔を見せられない、家族には心配をかけたくない。

- 決断の重圧:すべての決断が会社の命運を左右するため、常にプレッシャーにさらされている。

- 仕事とプライベートの境界線がない:24時間365日、仕事のことが頭から離れず、心身ともに休まる暇がない。

これは、どれだけ売上が上がっていても、どれだけ従業員に恵まれていても、多くの社長が共通して抱える、最も根深い悩みです。

【解決策のヒント】

まず重要なのは、一人で抱え込まないことです。同業種の経営者仲間との交流会に参加したり、異業種交流会に顔を出したりして、同じ立場の仲間と本音で語り合う時間を持つこと。また、信頼できるコンサルタントや顧問弁護士、税理士など、外部の専門家に相談し、客観的な意見をもらうことも有効です。そして何より、自分自身をケアする時間を意図的に作り、リフレッシュすることが、長く経営を続ける上で最も大切なことです。

経営者の孤独、ストレスについては以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

Q&A

Q1:課題が山積みで、何から手をつければいいか分かりません。

A:お気持ちは痛いほど分かります。多くの経営者が同じように感じています。大切なのは、まず課題に優先順位をつけることです。緊急度と重要度の2つの軸で整理してみましょう。例えば、「キャッシュフローの改善」は緊急度も重要度も高い最優先課題です。一方で、「企業文化の醸成」は時間はかかりますが、会社の未来を作る重要な課題です。まずは会社の血液である「お金の流れ」を安定させ、次に売上や利益に直結する課題、そして組織や人材の課題へと、一つひとつ着実に取り組むことが、結果的に会社を大きく成長させる一番の近道です。

Q2:社員のモチベーションが低く、指示待ちの状態です。どうすれば主体的に動く組織になりますか?

A:社員が主体的に動かないのは、個人の資質の問題だけでなく、「仕組み」の問題であることがほとんどです。ポイントは2つあります。1つ目は「明確なゴールと役割の共有」です。会社がどこを目指しているのか(ビジョン)、その中で社員一人ひとりが何を期待されているのかが分かれば、人は動きやすくなります。2つ目は「心理的安全性」の確保です。失敗を恐れずに挑戦できる、意見が言いやすい環境を経営者自らが作ること。これらが満たされて初めて、社員は「やらされ仕事」から「自分ごと」へと意識を変え、自ら考えて行動するようになります。

Q3:経営コンサルタントに相談するのは初めてです。唐澤さんは具体的にどのように会社に関わってくれるのですか?

A:ご不安に思われるのは当然です。私のコンサルティングは、評論家のように外からアドバイスするだけのものではありません。まずは社長であるあなたの想いや悩みを徹底的にお聞きし、会社の現状を客観的に分析します。その上で、単なる「べき論」ではなく、20年以上の経験で培った「現場で使える具体的な打ち手」を社長と一緒になって考えます。そして最も重要なのが、その打ち手を「実行」する段階です。現場に入り込み、社員の皆さんとコミュニケーションを取りながら、目標達成まで共に汗をかく「伴走者」であり、社長が誰にも言えない本音を吐露できる「右腕」のような存在でありたいと考えています。

Q4:他のコンサルタントと、唐澤さんの「強み」や「違い」は何ですか?

A:私の強みは、コンサルティングだけではなく、対話を通じて社長の中から気づきを引き出す「コーチング」のアプローチも取り入れている点です。20年以上の経験に基づき、社長の思考を深める「質の高い問い」を投げかける信頼できる「壁打ち相手」となります。最終的なゴールは、コンサルタントに依存せず、社長が自ら考え抜き、決断できる「自走する力」を身につけていただくことです。

Q5:結局のところ、会社を良くするために経営者として最も大切なことは何でしょうか?

A:様々な課題や解決策がありますが、突き詰めると、最も大切なのは「経営者自身の『本気』と『覚悟』」だと私は確信しています。現状を変えたい、会社を成長させたいという社長の強い意志がなければ、どんな優れた戦略も絵に描いた餅で終わってしまいます。社員は、社長の言葉以上にその背中を見ています。孤独で重圧のかかる決断の連続だと思いますが、その覚悟さえあれば、会社は必ず変われます。そして、私たちコンサルタントは、その覚悟を決めた社長が道に迷った時、壁にぶつかった時に、進むべき道を照らし、共に乗り越えるためのパートナーです。一人で抱え込まず、ぜひその想いをお聞かせください。

まとめ

このランキングを通して、もしあなたが「ああ、この悩み、まさに私だ…」と感じたなら、それは決してあなた一人が抱えている悩みではありません。多くの経営者が、そして私も含め、多くのコンサルタントが、同じ課題を乗り越えようと奮闘しています。

経営者の仕事は、孤独なマラソンに似ています。しかし、あなたは一人ではありません。今回のランキングで挙げた悩みは、解決できないものなど一つもありません。大切なのは、「この課題にどう向き合うか」、そして「誰の力を借りて、どう乗り越えるか」です。 この記事が、あなたが抱える悩みを言語化し、解決への第一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。もし、ご自身の会社の状況について、より深く相談したいことがあれば、いつでもお気軽にお声がけください。あなたの事業の成功を心から応援しています。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)