唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「給与水準は同業他社に見劣りしないはずなのに、なぜか社員の定着率が悪い」

「新しい設備を導入し、職場環境を整えても、社員たちの表情はぱっとしない」

「ボーナスを奮発した直後ですら、社内に活気が生まれない…」

これまで数多くの中堅中小企業の経営者のみなさまと膝を突き合わせ、組織の悩みに向き合ってまいりました。その中で、冒頭のような「良かれと思ってやっている施策が、なぜか従業員の心に響かない」という、もどかしく、そして深刻なご相談を幾度となくお受けしてきました。

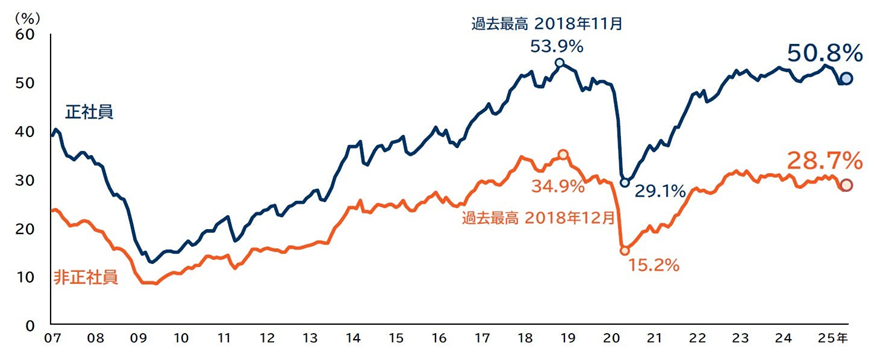

特に、昨今は人手不足が深刻化しています。帝国データバンクの「人手不足に対する企業の動向調査(2025年7月)」によれば、正社員が不足していると感じる企業は50.8%と、依然として高水準で推移しています。中堅中小企業にとっては、一人の優秀な社員の離職が、事業の根幹を揺るがしかねない時代です。

そのような中で、多くの経営者が「従業員満足度」の重要性には気づいています。しかし、その従業員満足度の高め方となるとつい「給与」や「福利厚生」といった目に見える待遇改善に偏りがちです。もちろん、それらも重要な要素ではあります。しかし、それだけでは社員が心から「この会社で働き続けたい」「もっと会社に貢献したい」と思う本当のやる気を引き出すことはできません。

では、一体何が足りないのでしょうか?

その答えのカギを握るのが、今回ご紹介する「衛生要因(えいせいよういん)」と「動機づけ要因(どうきづけよういん)」という考え方です。

この二つの要因を正しく理解し、バランスの取れた施策を打つことこそが、社員の不満を解消し、真のモチベーションを育み、ひいては企業の持続的な成長を実現する最短ルートなのです。

本コラムでは、コンサルタント歴20年の経験で培った数々の事例を交えながら、この理論をいかにして中堅中小企業の現場で活かすか、具体的かつ実践的に解説していきます。 「なるほど、うちの会社に足りなかったのはこれだったのか!」と、膝を打っていただけるはずです。ぜひ最後までお付き合いください。

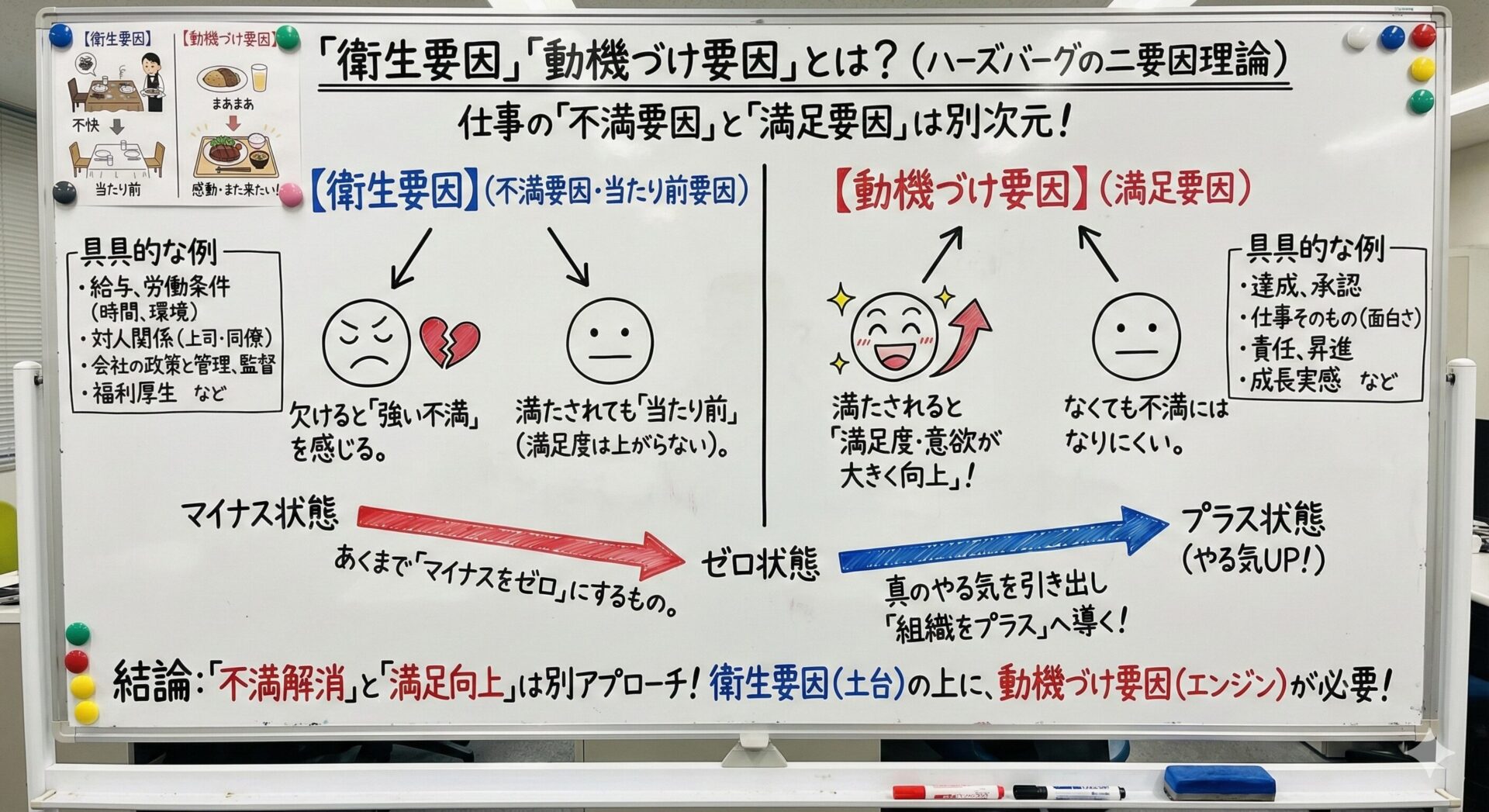

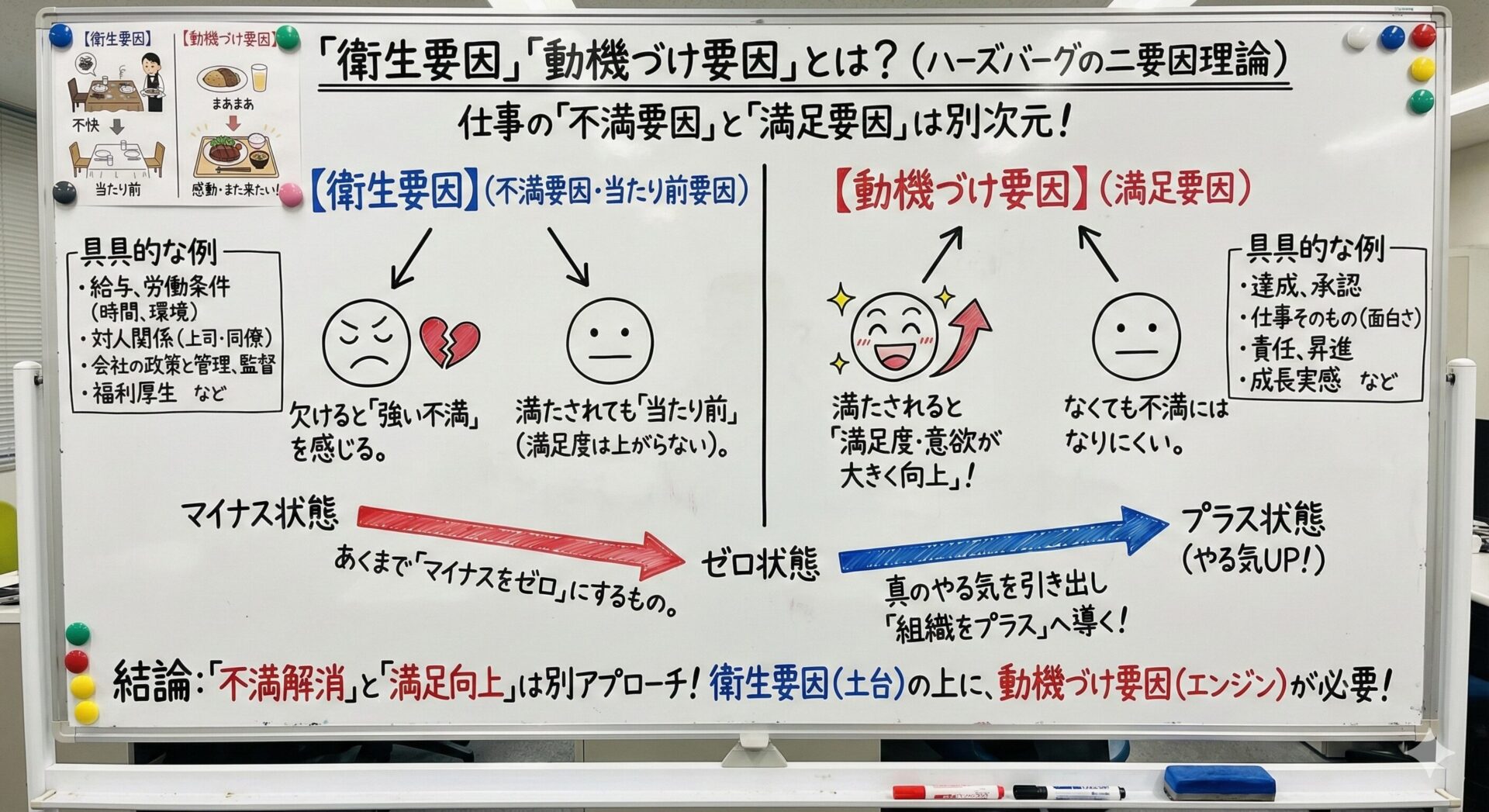

そもそも「衛生要因」「動機づけ要因」とは?(ハーズバーグの二要因理論)

まず、この理論の基本を押さえましょう。

「衛生要因」と「動機づけ要因」は、アメリカの臨床心理学者フレデリック・ハーズバーグが提唱した、仕事における満足と不満に関する理論(二要因理論)に出てくる言葉です。彼は、数多くのビジネスパーソンへのインタビューを通じ、人が「仕事で不満を感じる要因」と「仕事で満足を感じる要因」は、全く別の次元にあることを発見しました。これを理解するために、身近な例で考えてみましょう。

あなたがとあるレストランに行ったとしましょう。もしテーブルや食器が汚れていたり、店員の態度が悪かったりしたら、料理が運ばれてくる前から不快な気持ちになりますよね?これが「衛生要因」です。お店が清潔で、店員の接客態度がよいのは「当たり前」のことであり、それが満たされているからといって、料理の味への満足度が格段に上がるわけではありません。しかしそれが欠けていると、人は強い不満を感じます。

一方で、たとえお店が清潔であっても、肝心の料理が平凡な味だったらどうでしょうか?「まあ、こんなものか」と思うだけで、そこに感動はありません。しかし、もしその料理がシェフのこだわりが詰まった、息をのむほど美味しいものだったとしたら、「この店に来て本当によかった!ぜひまた来たい!」と心から満足するはずです。これが「動機づけ要因」です。満たされると満足度が大きく向上し、やる気につながります。

これを会社組織に置き換えると、以下のようになります。

- 衛生要因:これらが満たされなくても直接的に不満を感じるが、満たされても満足度が上がるわけではない要因。「当たり前要因」「不満要因」とも呼ばれる。あって当たり前のもの。具体的には、会社の政策と管理、監督、給与、対人関係(上司・同僚)、労働条件(労働時間、職場環境など)、福利厚生等が挙げられます。

- 動機づけ要因:これらが満たされると満足度が大きく向上し、意欲が高まる要因。「満足要因」とも呼ばれる。なくても不満にはなりにくいが、あると非常に嬉しいもの。具体的には、達成、承認、仕事そのもの、責任、昇進、成長等が挙げられます。

・衛生要因とは、満たされなくても直接的に不満を感じるが、満たされても満足度が上がるわけではない要因のこと。

・動機づけ要因とは、満たされると満足度が大きく向上し、意欲が高まる要因のこと。

ここで重要なのは、「不満を解消すること」と「満足度を高めること」は、別々の取り組みが必要だということを理解することです。多くの企業が陥りがちなのは、給与や労働条件といった「衛生要因」の改善ばかりに注力し、「動機づけ要因」へのアプローチが疎かになってしまうケースです。衛生要因は、いわばマイナスをゼロにするためのものです。真のやる気を引き出し、組織をプラスの状態に導くためには、「動機づけ要因」が不可欠となるのです。

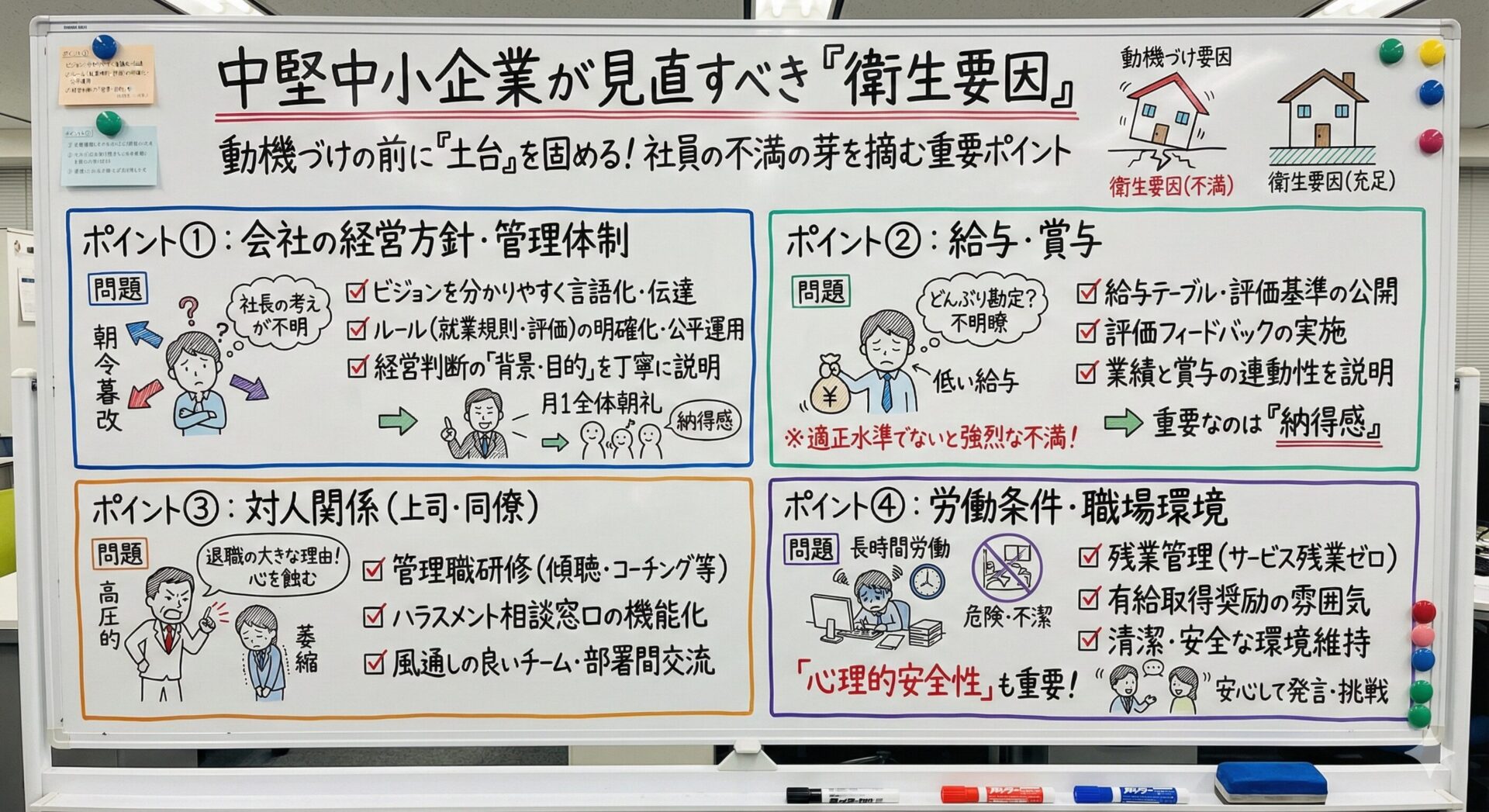

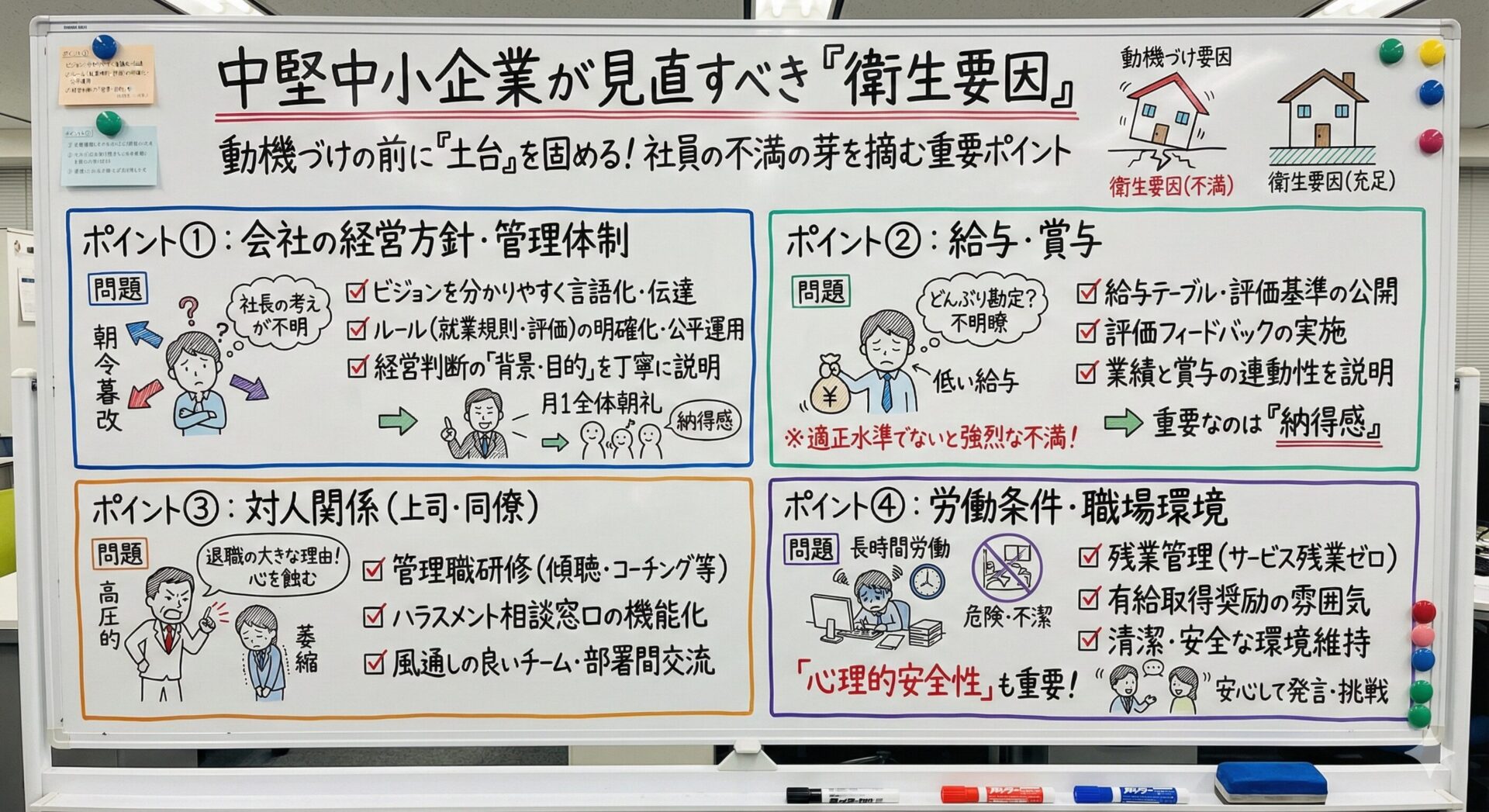

中堅中小企業が見直すべき「衛生要因」

動機づけ要因が重要とはいえ、土台である衛生要因がグラついていては、その上に立派な家は建ちません。まずは、社員の不満の芽を摘む「衛生要因」の充足から始めましょう。ここでは、私がコンサルティングの現場で見てきた、中堅中小企業が特に注意すべきポイントを解説します。

ポイント①:会社の経営方針・管理体制

中小企業では、経営者と社員の距離が近いことが強みである一方、社長の鶴の一声で方針がコロコロ変わる「朝令暮改」が起こりがちです。経営理念やビジョンが社員に共有されておらず、「社長が何を考えているのか分からない」状態は、社員にとって大きなストレス(不満)となります。

- チェックポイント

- 会社の目指す方向性(ビジョン)は、社員が理解できる言葉で伝えられていますか?

- 就業規則や評価制度など、会社のルールは明確で、公平に運用されていますか?

- 経営判断の背景を、幹部や社員に丁寧に説明していますか?

ある製造業のA社では、社長が情熱的である一方、思いつきで指示を出すことが多く、現場は常に混乱していました。私はまず、社長に「なぜその指示が必要なのか」という背景や目的を、必ずセットで伝えることを徹底していただきました。さらに、月1回の全体朝礼で、会社の現状と今後の見通しを社長自身の言葉で語る場を設けました。これにより、社員は「自分たちの仕事が会社のどこにつながっているのか」を理解できるようになり、不満の声が劇的に減少しました。

本テーマについては、以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

ポイント②: 給与・賞与

「給与は衛生要因だから、上げても満足度は上がらない」というのは、あくまで「適正な水準であれば」という前提付きです。業界水準や地域の相場、そして本人の貢献度に見合わない低い給与は、間違いなく強烈な不満要因となります。重要なのは、金額そのものだけでなく、「なぜこの金額なのか」という社員の納得感です。評価制度が曖昧で、社長のどんぶり勘定で昇給や賞与が決まっていると社員に感じさせてしまうと、不信感は募る一方です。

- チェックポイント

- 給与テーブルや評価基準は明確に存在し、社員に公開されていますか?

- 評価面談などを通じて、評価結果のフィードバックをきちんと行っていますか?

- 会社の業績と賞与の連動性は、社員に説明されていますか?

ポイント③: 対人関係(上司・同僚)

多くのビジネスパーソンにとって、退職の大きな理由の一つが「人間関係」です。特に、上司との関係性は衛生要因の中でも極めて重要です。高圧的な上司、部下の意見に耳を傾けない上司、責任を押し付ける上司がいる職場は、それだけで社員の心を蝕んでいきます。

- チェックポイント

- 管理職に対して、部下とのコミュニケーションに関する研修を行っていますか?(傾聴、コーチングなど)

- ハラスメントに関する相談窓口は設置され、機能していますか?

- チーム内の風通しは良いですか?部署を超えたコミュニケーションはありますか?

ポイント④: 労働条件・職場環境

長時間労働の常態化、休日の取りにくさ、危険・不潔な職場などは、心身の健康を直接脅かす衛生要因です。近年は、物理的な環境だけでなく、「心理的安全性」も重視されています。「こんなことを言ったら怒られるかもしれない」「失敗したら責められる」といった不安なく、誰もが安心して発言・挑戦できる環境が、不満を減らし、ひいては生産性を高めます。

- チェックポイント

- 残業時間は適切に管理されていますか?サービス残業はありませんか?

- 有給休暇の取得を奨励する雰囲気はありますか?

- 職場は清潔で、安全に仕事ができる環境が保たれていますか?

心理的安全性については、以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

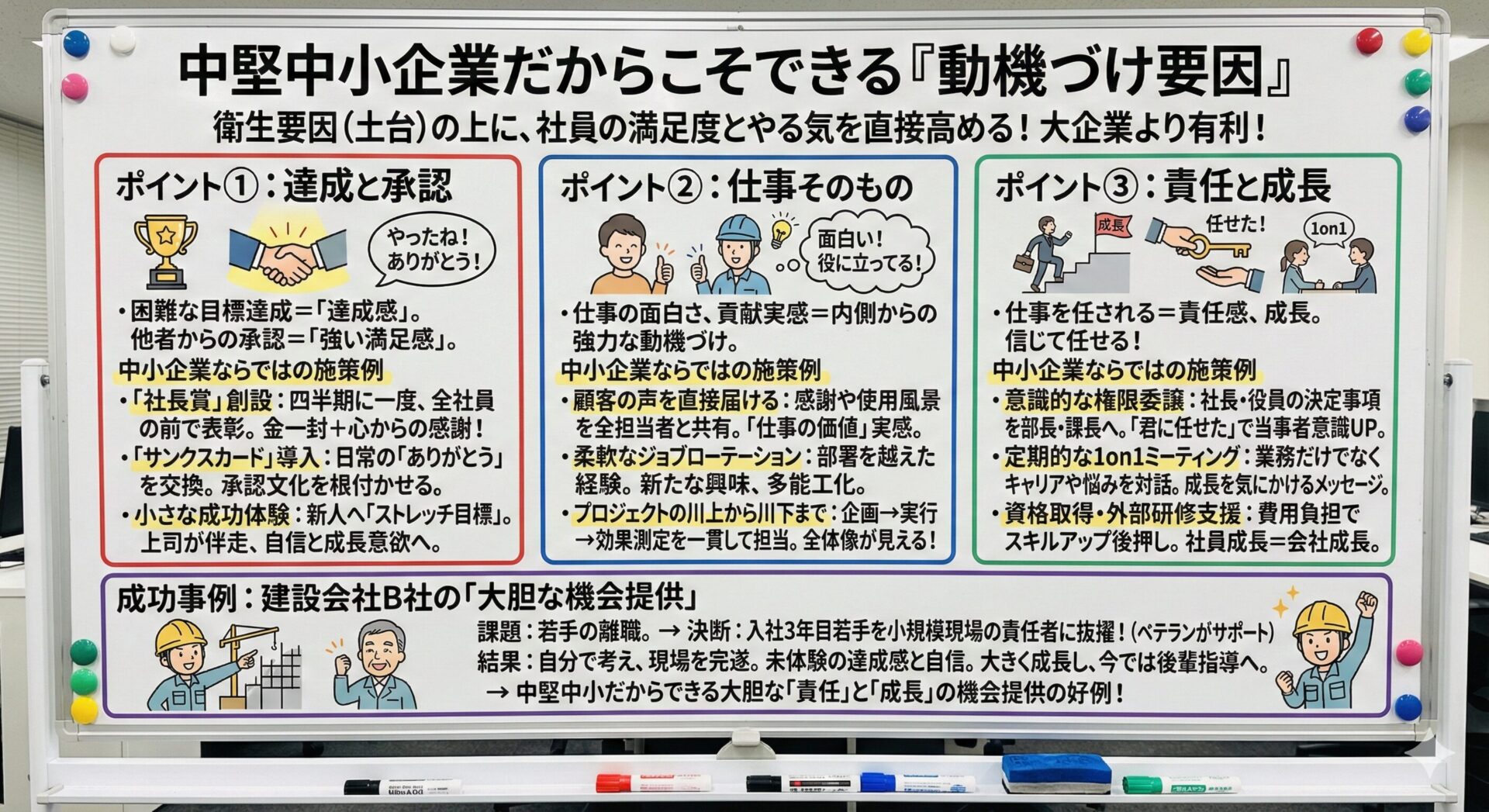

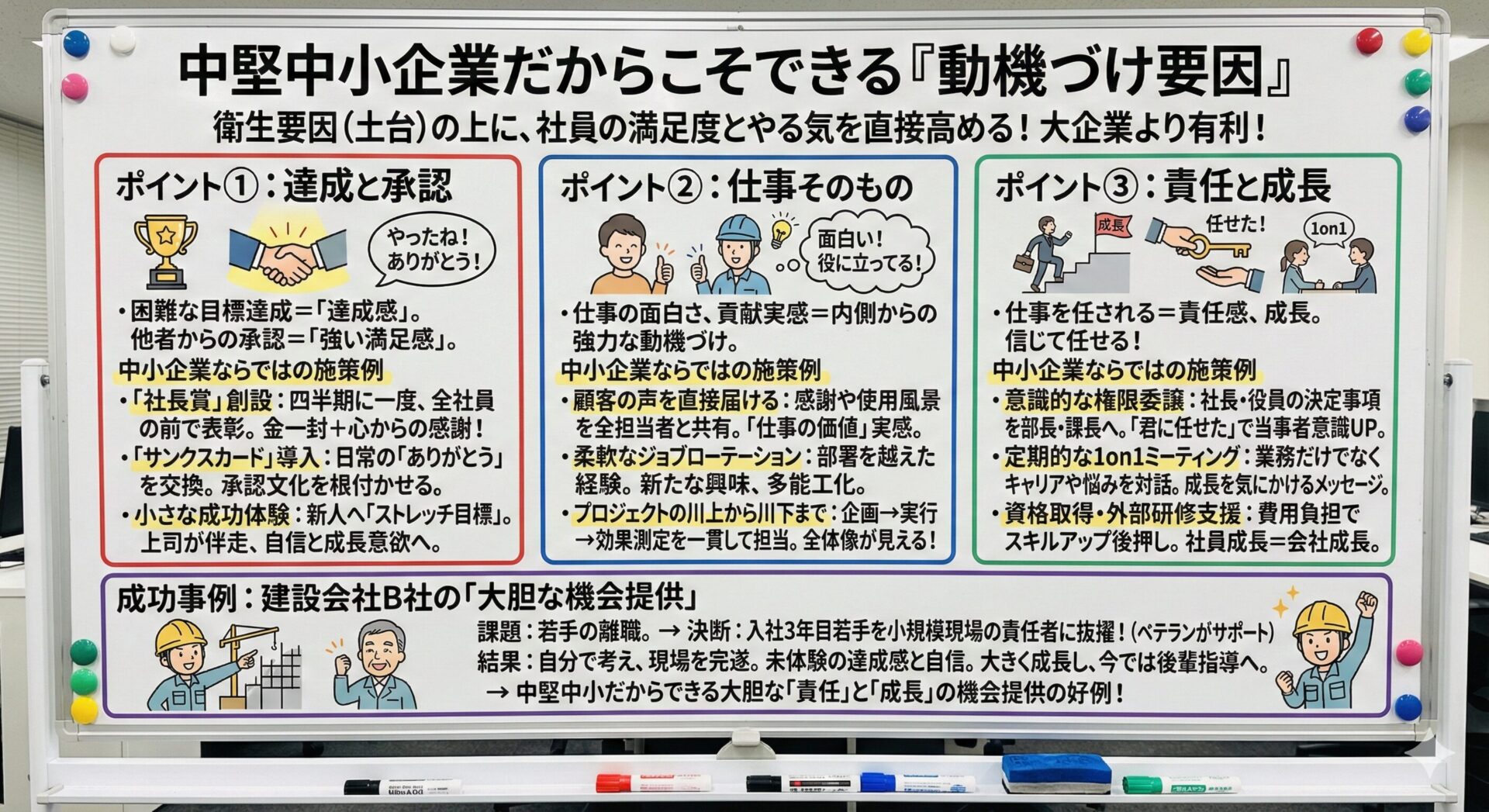

中堅中小企業だからこそできる「動機づけ要因」

衛生要因という土台を固めたら、いよいよ社員の満足度とやる気を直接高める「動機づけ要因」の強化に取り掛かりましょう。これは、大企業よりもむしろ、経営者と社員の距離が近く、柔軟で迅速な意思決定ができる中堅中小企業の方が、有利に進められる領域です。

ポイント①: 達成と承認

人は、困難な目標を自らの力で乗り越えた時に「達成感」を覚え、それを他者(特に上司や経営者)から「承認」されることで、強い満足感を得ます。

- 中小企業ならではの施策例

- 「社長賞」を創設する: 四半期に一度、素晴らしい成果を上げた社員やチームを、社長自らが全社員の前で表彰し、その功績を具体的に褒め称える。金一封だけでなく、社長の心からの「ありがとう」が何よりの報酬になります。

- 「サンクスカード」を導入する: 社員同士が日々の業務の中で感じた「ありがとう」をカードに書いて渡し合う制度。承認の文化を組織全体に根付かせることができます。

- 小さな成功体験をデザインする: 新人や若手社員には、少し頑張ればクリアできる「ストレッチ目標」を設定し、上司が伴走しながら達成をサポートする。成功体験の積み重ねが自信と成長意欲に繋がります。

ポイント②:仕事そのもの

「この仕事は面白い」「自分の仕事が誰かの役に立っている」という感覚は、内側から湧き上がる強力な動機づけになります。

- 中堅中小企業ならではの施策例

- 顧客の声を直接届ける: 営業担当だけでなく、製造や開発、バックオフィスの担当者にも、顧客からの感謝の声や製品が実際に使われている様子を共有する。「自分の仕事の価値」を実感できます。

- 柔軟なジョブローテーション: 本人の希望や適性に応じて、部署の垣根を越えた業務を経験させる。仕事への新たな興味を引き出し、多能工化にも繋がります。

- プロジェクトの川上から川下まで任せる: 大企業では分業化されがちな業務も、中小企業なら一人の担当者が企画から実行、効果測定まで一貫して携われるチャンスがあります。仕事の全体像が見えることで、面白みとやりがいが増します。

ポイント③:責任と成長

人は、仕事を「任される」ことで責任感を持ち、成長します。裁量権を与え、信じて任せることが社員を一人前に育てます。

- 中堅中小企業ならではの施策例

- 権限委譲を意識的に行う: これまで社長や役員が決めていた事項を、思い切って部長や課長に任せてみる。「君に任せた」という一言が、社員の当事者意識を格段に高めます。

- 「1on1ミーティング」を定期的に実施する: 上司と部下が1対1で、業務の進捗だけでなく、キャリアの希望や悩みについて対話する場を設ける。会社が自分の「成長」を気にかけてくれている、というメッセージになります。

- 資格取得や外部研修への参加を支援する: 会社の費用負担で、社員のスキルアップを積極的に後押しする。社員の成長は、そのまま会社の成長に直結します。

ある建設会社のB社では、若手社員の離職が課題でした。そこで社長は、これまでベテラン社員が担当していた小規模な現場の責任者を、入社3年目の若手に任せる決断をしました。もちろん、ベテランが相談役としてサポートする体制は整えました。最初は戸惑っていた若手社員も、自分で考え、職人を動かし、現場を完成させた時、これまで感じたことのない達成感と自信に満ち溢れていました。この経験を通じて彼は大きく成長し、今では後輩を指導する立場になっています。これは、中堅中小企業だからこそできる、大胆な「責任」と「成長」の機会提供の好例です。

1on1ミーティングについては以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

Q&A

Q1. 予算が限られている中小企業では、まず何から手をつければよいでしょうか?

A. まずは、お金をかけずにできることから始めましょう。衛生要因であれば「経営方針の明確化と共有」、動機づけ要因であれば「承認」です。

具体的には、

- 衛生要因対策: 月に一度、30分でも良いので、社長が会社の現状や考えていることを自分の言葉で話す場を設けてみてください。これだけで「社長が何を考えているか分からない」という不満は大きく改善されます。

- 動機づけ要因対策: 社員の小さな頑張りを見つけて、「〇〇さん、ありがとう。あの資料、とても助かったよ」と具体的に声をかけることを、今日から意識してみてください。社長や上司からの「承認」は、コストゼロでできる最も効果的な動機づけの一つです。

まずはこの二つを徹底するだけでも、社内の空気は確実に変わります。

Q2. 従業員が何に不満を感じ、何を求めているのか、どうすれば把握できますか?

A. 最も有効なのは「対話」です。具体的には2つの方法をお勧めします。

- 匿名アンケートの実施: 「給与」「人間関係」「仕事のやりがい」など、衛生要因と動機づけ要因に関する項目を網羅した簡単なアンケートを、匿名で実施します。これにより、普段は言いづらい本音を吸い上げることができます。

- 定期的な個人面談(1on1ミーティング): Q&AのA1でも触れましたが、これは非常に重要です。評価面談のような堅苦しいものではなく、「最近どう?」「何か困っていることはない?」といった気軽な対話の場を、全社員と定期的に持つことです。上司が部下の話を「聴く」姿勢に徹することがポイントです。

これらの活動を通じて得られた声こそが、貴社が取り組むべき課題を教えてくれる、何よりの道しるべとなります。

Q3. 理論は分かりましたが、うちの会社で具体的にどう活用すればよいか、やはりイメージが湧きません。

A. そのお気持ち、よく分かります。理論を自社に落とし込むのは、最も難しい部分です。もしそう感じられたら、一度、自社の施策を「衛生要因」と「動機づけ要因」に仕分けてみることをお勧めします。例えば、紙に一本の線を引き、左側に「衛生要因に関する施策」、右側に「動機づけ要因に関する施策」を書き出してみてください。「給与改定」「オフィス移転」「社員旅行」などは左側へ。「社長賞」「新規プロジェクトの立ち上げ」「研修制度」などは右側へ。 こうして可視化してみると、「うちは衛生要因に偏っていたな」とか「動機づけの施策がほとんど打てていなかった」といった、自社の傾向が客観的に見えてきます。そこが、次の一手を考えるスタートラインです。一人で考えるのが難しければ、私のような外部の専門家にご相談いただくのも一つの有効な手段です。

まとめ:従業員の満足は、企業の未来を創る

本コラムでは、働く人の満足度を左右する「衛生要因」と「動機づけ要因」について、私のコンサルティング経験を踏まえながら解説してきました。

改めて、重要なポイントを振り返ります。

- 「不満を減らす」衛生要因と、「満足度を高める」動機づけ要因は別物である。

- 給与や労働条件といった衛生要因を整えることは、不満をなくすための「土台固め」にすぎない。

- 社員の真のやる気を引き出し、会社を成長させるには、達成、承認、仕事のやりがい、責任、成長といった動機づけ要因へのアプローチが不可欠である。

- 特に中小企業は、経営者との距離の近さや組織の柔軟性を活かし、独自の動機づけ施策を打ちやすいという強みがある。

人材が会社の最も重要な資産であることは、言うまでもありません。しかし、その資産の価値を最大限に引き出せている経営者様は、決して多くはないのが実情です。

従業員は、単なる労働力ではありません。一人ひとりが感情を持ち、承認されたいと願い、成長したいと望んでいる生身の人間です。彼ら、彼女らが抱える不満のサイン(衛生要因の欠如)を見逃さず、そして、心からのやる気に火をつけるスイッチ(動機づけ要因)を押してあげること。それができるのは、現場に最も近い、経営者であるあなた自身です。 「衛生要因」と「動機づけ要因」。この2つの武器を手に、ぜひ貴社の組織改革の第一歩を踏み出してください。従業員の満足そうな笑顔と、会社の活気が増していくのを実感できた時、経営者であるあなたの満足度も、きっと最高のものになるはずです。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)