唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

みなさんは職場での「上下関係」について、どのように感じているでしょうか?特に中堅中小企業では、経営者や役員、管理職と一般社員の距離感が近い一方で、規模が大きい会社と同じように組織を階層的にまとめようとする動きが強まることがあります。上司は部下に対して「もっと自分を敬ってほしい」「指示を素直に聞いてほしい」、一方で部下は「上司が高圧的だ」「まるで自分を支配しようとしている」と感じることもあるかもしれません。

このコラムでは、「なぜ上下関係にこだわるのか?」という疑問にフォーカスし、その背後にある支配欲や不安、プライドといった人間心理を解説します。さらに、実際に中堅中小企業の経営や組織マネジメントに携わるうえで、上下関係をより健全に築くためのヒントも提示します。すぐに実践できる内容にまとめましたので、ぜひ最後までお読みいただき、社内コミュニケーションや組織マネジメントの改善に役立てていただければと思います。

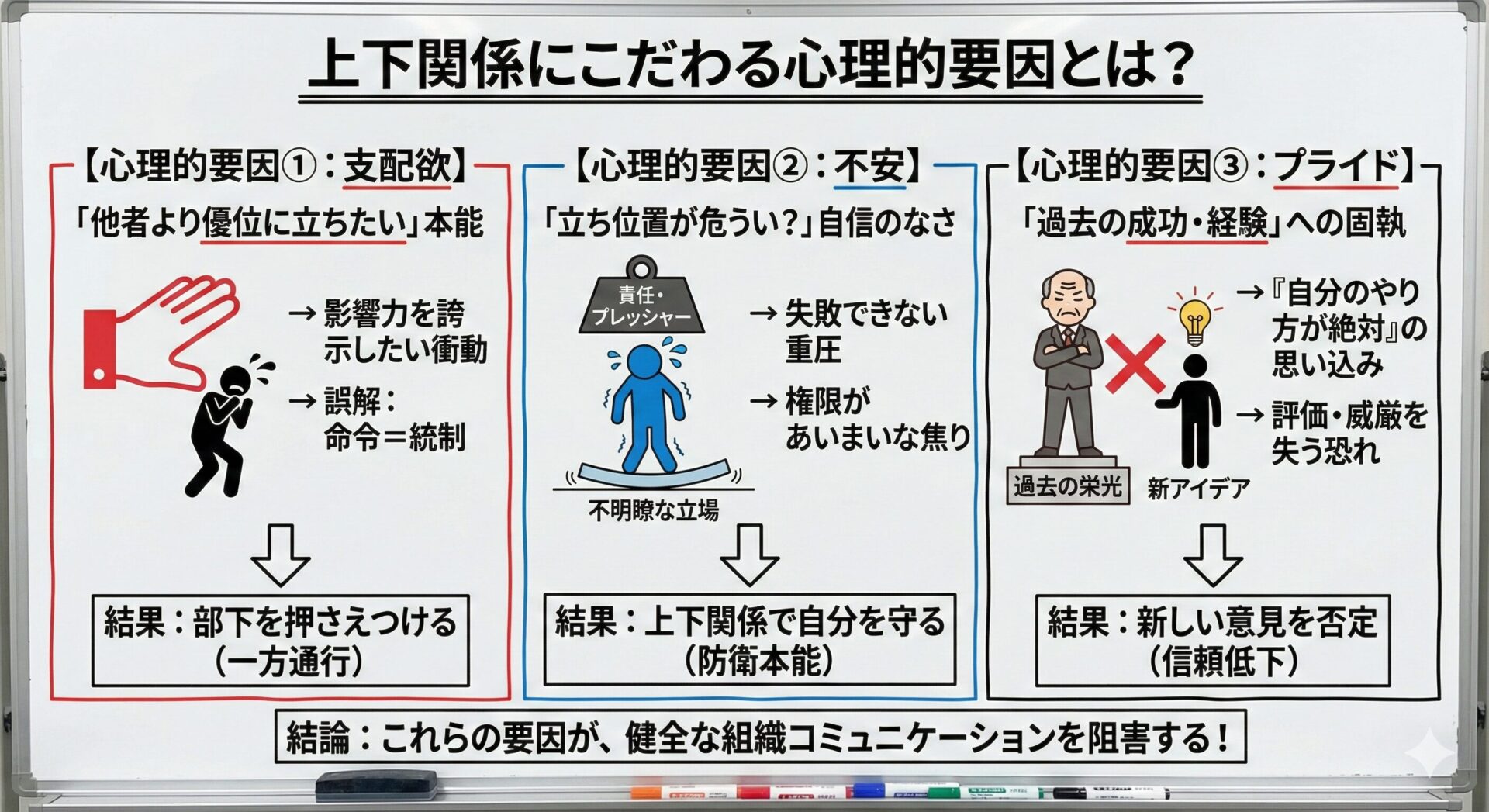

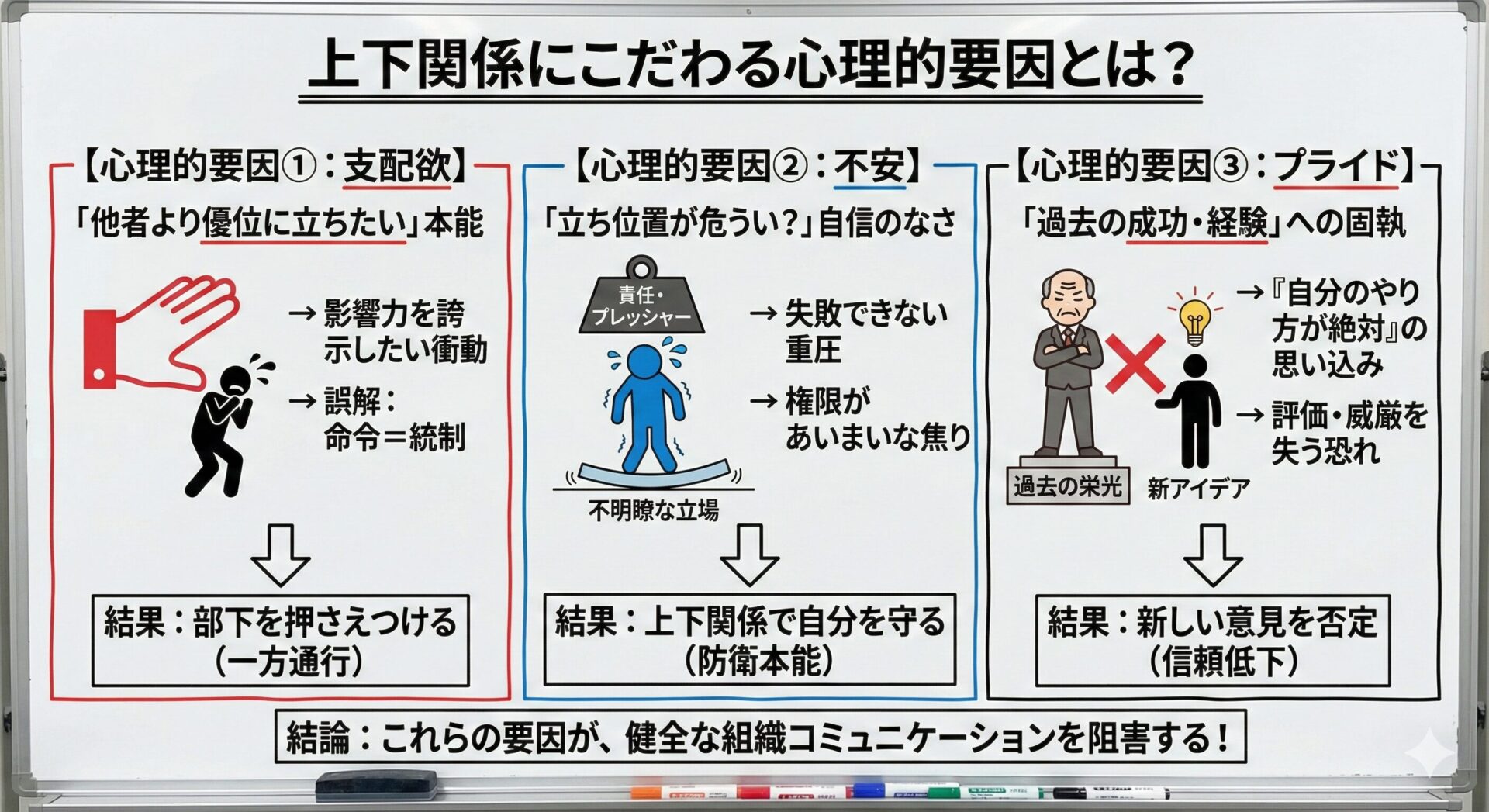

上下関係にこだわる心理的要因とは?

心理的要因①:支配欲

人間は、「他者に対して優位に立ちたい」という思いを本能的に持っています。これは「支配欲」と呼ばれるものです。企業経営の現場でも、リーダーシップを発揮する上で一定のコントロール意識は必要ですが、必要以上に強い支配欲が働いてしまうと、部下を強く押さえつけたり、相手の意見を無視したりという問題行動が起きがちです。

- 「自分の影響力を大きく見せたい」という衝動

経営者や管理職は会社の「顔」です。その立場にいると、自然と「自分がどれだけ影響力を持っているか」を意識しやすくなります。ここで支配欲が強い人は、「さらに力を誇示したい」と感じ、より強い発言や態度を取りがちです。 - 「命令=統制」と考えてしまう誤解

リーダーが適切な指示や助言を行うことは大切ですが、それが「命令=部下を思い通りに動かす」となると、部下にとっては苦痛になり、コミュニケーションも一方通行になります。

心理的要因②:不安

上下関係に対する過度な意識の裏には、「組織内の自分の立ち位置が危ういのではないか?」という不安が隠れていることも多いです。特に変化の激しい時代や、組織が拡大・縮小を繰り返す中堅中小企業では、自分が安心して仕事ができる拠り所を求める気持ちが強くなるケースを見ることがあります。

- 「これ以上は失敗できない」というプレッシャー

経営者や管理職は結果責任を負わされる立場です。特に中堅中小企業では、経営体力に限界があるため、ちょっとした経営判断の失敗が会社に大きなダメージを与えることがあります。その重圧ゆえに心の余裕がなくなり、上下関係を手段として自分を守りたいと考えてしまうわけです。 - 「社内での立場が不明瞭」という焦り

組織体制が明確でない企業ほど、役職と権限があいまいなになるケースが多いです。管理職なのに部下が少ない、あるいは権限が限定されているといった状況に直面すると、「本当に自分はリーダーなのか?」と疑問を抱き、不安を解消するために上下関係を強調してしまうことがあるのです。

心理的要因③:プライド

最後に、大きく作用するのが「プライド」の問題です。「自分はこれだけ長く苦労してきた」「こんなに頑張ってきたんだ」という思いから、部下や後輩に対して強い態度を取ってしまうことがあります。特に伝統的な企業文化の名残がある組織や、在籍年数が過度に重んじられる風土の会社では、プライド意識が強まる傾向にあります。

- 「自分のやり方こそ正しい」という思い込み

経営トップやベテラン管理職にありがちなのが「自分はこれまで成功してきたし、やり方は間違っていない」という固執です。若手や新しいアイデアを否定しがちになり、それを強引に押し通そうとする態度は、部下との信頼関係を損ねる原因となります。 - 「社内外での評価を落としたくない」という恐れ

中堅中小企業の場合、ベテラン社員ほど外部からの評価が下がることや社内での威厳を失うことを恐れます。社会人としての評価や社内で築いた立場を守ろうとする防衛本能から、あえて上下関係を強調することで立場を守ろうと考えるのです。

上下関係がもたらすメリットとデメリット

ここまで上下関係を重視する背後には「支配欲」「不安」「プライド」の3つの心理があると述べてきました。しかし、上下関係そのものが悪いかと言えばそういうわけではありません。組織を運営していく上で、リーダーが存在し、指示系統が明確であることは大きなメリットとなります。

ここではメリットとデメリットを整理しましょう。

メリット

- 意思決定の迅速化

経営者や管理職を中心とした指示系統が確立されていると、会社としての方針を素早く決めることができます。特に機動力の高さを強みとする中堅中小企業では、環境変化に素早く対応するためにも、トップダウンでの意思決定が役立ちます。 - 責任の所在が明確になる

誰が最終決定を下しているのかが明確になるため、トラブルや問題が起きた際にも責任所在がはっきりしやすいというメリットがあります。 - 指揮命令系統のシンプル化

人数の限られた中堅中小企業では、上下関係がシンプルに整理されていた方が業務運営がスムーズになります。指揮命令系統の混乱が少なく、社員一人ひとりが「誰の指示に従うべきか」を正確に把握できるからです。

デメリット

- 風通しの悪さ

トップダウンがあまりに強すぎると、現場の声や若手のアイデアが経営陣に届きにくくなります。新しいアイデアが採用されにくくなることで、イノベーションが起きづらくなる可能性があります。 - 対人関係のストレス増大

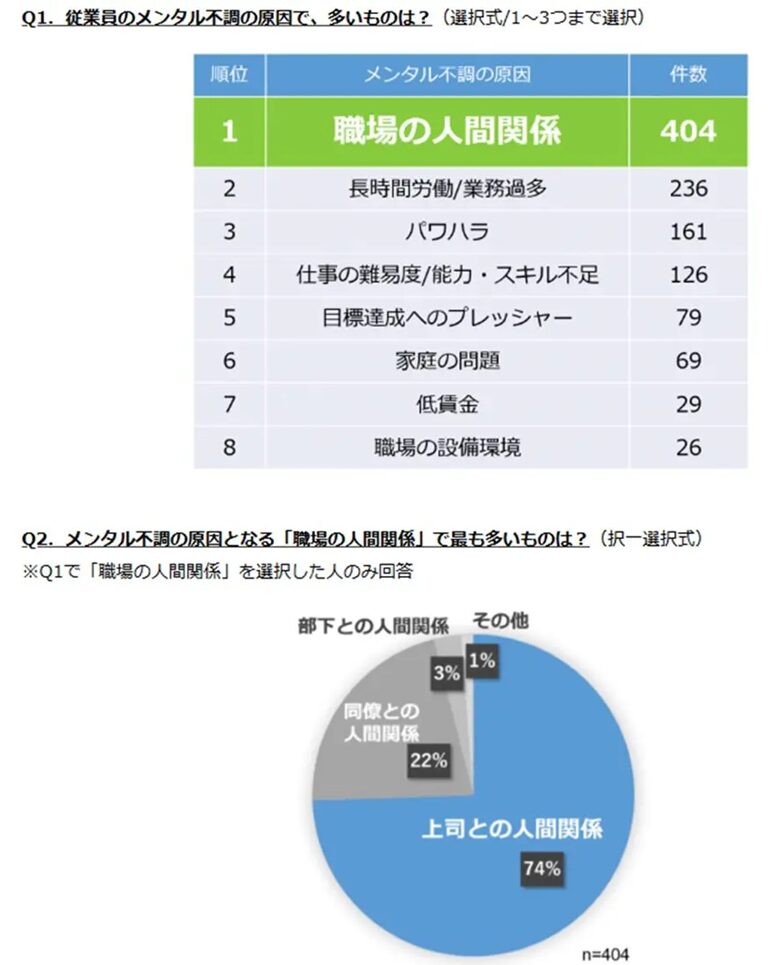

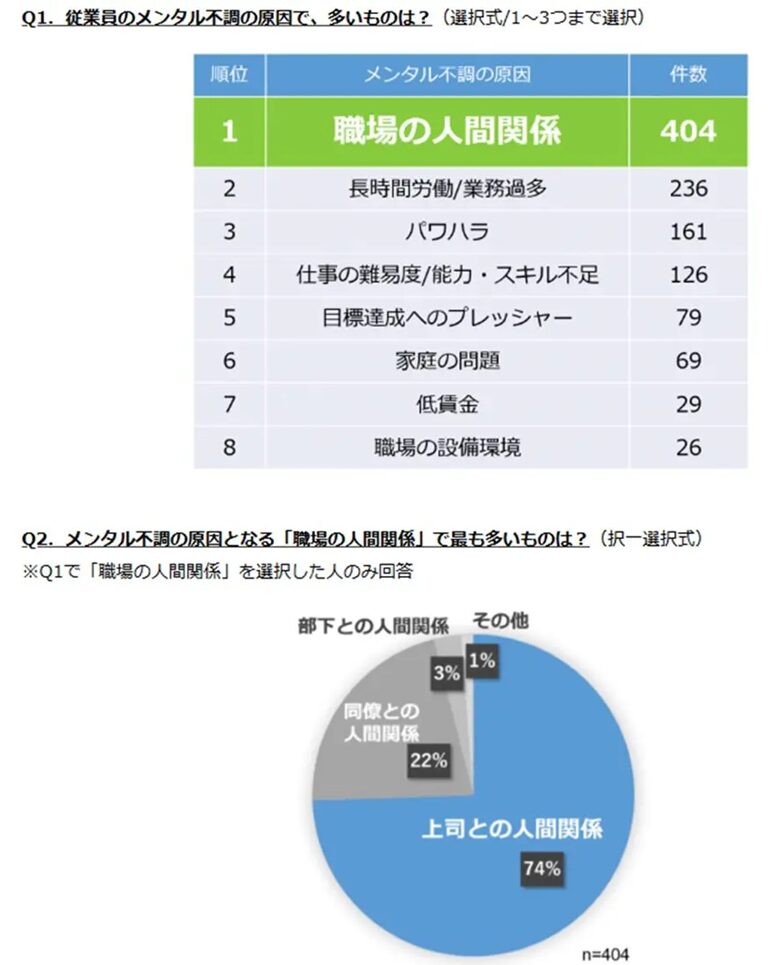

上位者が「支配欲」「不安」「プライド」に振り回されると、部下との関係が悪化し、社内の士気が下がります。これは離職率の上昇や、人材育成の停滞につながる恐れもあります。実際、産業保健支援サービス「first call」を提供する株式会社Mediplatの「従業員のメンタル不調に関するアンケート調査」によると、従業員のメンタル不調の原因として「職場の人間関係」が最も多く挙げられ、その中でも約7割が「上司との人間関係」を主な原因として指摘しています。

- 発性が育たない

部下は常に上司の顔色をうかがうようになり、自分の意見を発信しにくくなります。このような状態が続くと社員の成長や主体性の発揮が阻害され、組織全体が停滞するリスクがあります。

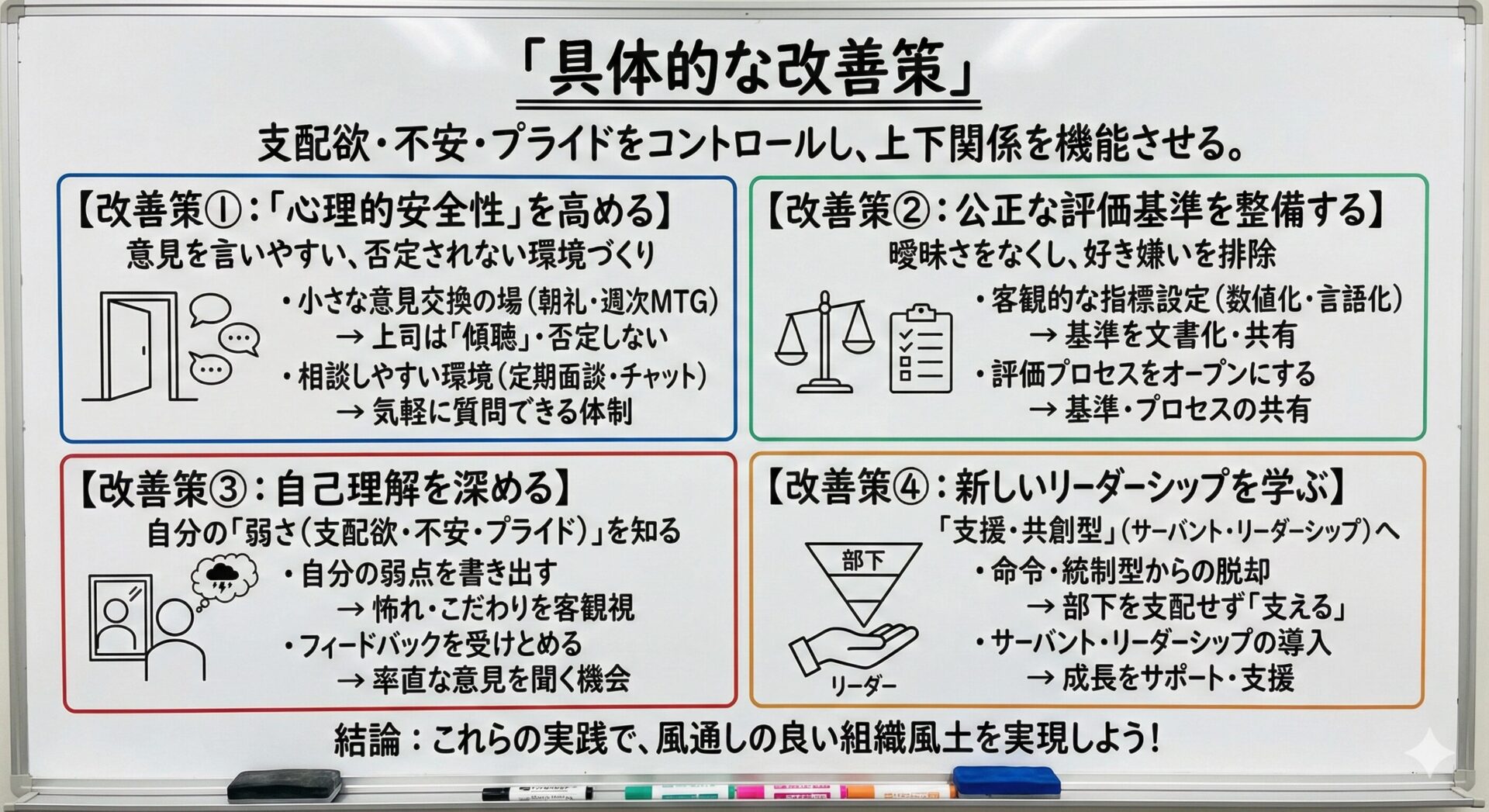

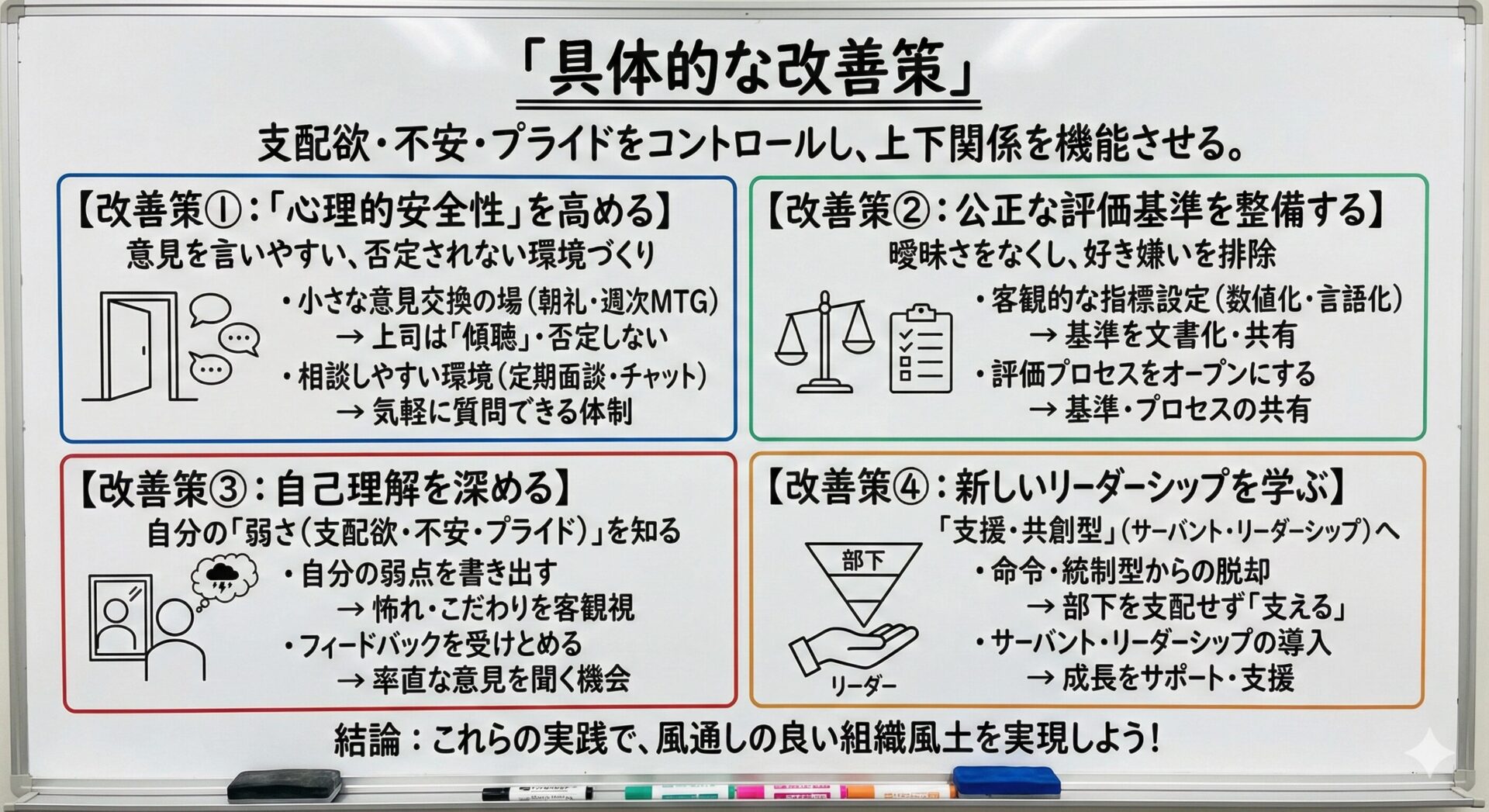

具体的な改善策

上下関係をうまく機能させるには、経営者や管理職が自分自身の「支配欲」「不安」「プライド」をコントロールすることが大切です。ここからは、実際にすぐ実践できる改善策をいくつか紹介いたします。

改善策①:「心理的安全性」を高める

部下が意見を言いやすい環境、反対意見や疑問を口にしても否定されない雰囲気を作ることです。自分が指示を出すだけでなく、部下からの声を吸い上げ、取り入れる姿勢を見せることで、支配欲の過度な暴走を防ぐだけでなく、部下の不満やストレスも軽減できます。

- 小さな意見交換の場を増やす

朝礼や週次ミーティングで「最近感じたこと」「顧客からの声」「改善点」など、簡単に共有する時間を設ける習慣をつくります。上司は傾聴に徹する姿勢を意識し、否定的なコメントは最小限に抑えましょう。 - 相談しやすい環境づくり

経営者や管理職は忙しいものですが、「今は話しかけても大丈夫かな?」と部下がためらってしまうような雰囲気を作らないことが大事です。面談の機会を定期的に設けたり、チャットツールなどを導入して、気軽に質問や相談ができる体制を整えるのも有効です。

心理的安全性については以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

改善策②:公正な評価基準を整備する

評価制度が曖昧だと、管理職が自分の好き嫌いで部下を差別的に扱うなど、権力構造が歪んでしまいがちです。

- 客観的な指標を設定する

売上目標、顧客満足度、プロジェクト完遂率など、数値で測れる部分はできるだけ客観的に評価するのが望ましいです。定量化が難しい仕事に対しても、評価の基準を明確に言語化し、文書化して共有しましょう。 - 評価プロセスをオープンにする

どのような基準で評価されるのか、どのようなプロセスで昇給・昇格が決まるのかを、会社全体にオープンにすることが大切です。

人事評価については以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

改善策③:自己理解を深める

経営者や管理職がまず取り組むべきなのは「自分自身の弱さを理解すること」です。支配欲も不安もプライドも、突き詰めれば「自分を守りたい」「認められたい」という人間の弱さや欲求に基づいています。

- 自分の弱点を書き出す

「自分が怖れていること」「自分がこだわり過ぎていること」などを紙に書き出し、客観的に見つめる作業をおすすめします。これによって、自分がどういう場面で不安やプライドを刺激されやすいかを把握できます。 - フィードバックを受けとめる

部下や同僚からのフィードバックを求め、「自分はどのように見えているか」を率直に聞く機会を設けるのもよいでしょう。最初は抵抗があるかもしれませんが、トップや管理職がフィードバックを歓迎する文化が根づくと、上下関係にとらわれない風通しのいい社風が実現しやすくなります。

改善策④:新しいリーダーシップモデルを学ぶ

従来型の命令・統制型リーダーシップではなく、「支援・共創型リーダーシップ」にシフトすることで、組織全体が活性化していきます。サーバント・リーダーシップ※の考え方を取り入れると、上下関係の主従が反転し、「部下を支配する」ではなく「部下を支える」というマインドが生まれます。これによって過剰な支配欲や不安、プライドを和らげる効果が期待できます。

※直訳すると「奉仕のリーダーシップ」で、リーダーが部下の成長をサポートし、彼らが能力を最大限発揮できるよう支援する考え方のこと

Q&A

Q1. 上下関係がある程度必要なのはわかりますが、フラットな組織を目指すべきという意見もあります。どちらが正しいのでしょうか?

A. どちらが「正しい」というよりも、会社の規模やビジネスモデル、メンバーの個性などに合わせて選択することが重要です。規律やスピードが重視される現場なら、ある程度の上下関係を保つことが有効です。一方で、クリエイティブなイノベーションが求められる場面では、フラットで自由度の高い組織のほうが成果を出しやすい場合があります。

Q2. 上下関係を否定するわけではないのですが、どうしても上司が高圧的で怖いです。改善を促すにはどうすればいいでしょうか?

A. まずは会社内の信頼できる人、もしくは人事部門(あるいはそれに準ずる窓口)があれば相談してみてください。一人で抱え込むと、上司のパワーハラスメントがエスカレートする可能性があります。経営者や役員がこの問題をしっかり認識し、改善に向けたアクションが取られることが重要です。また、実際にコンサルタントなど外部専門家へ相談するのも有効な手段です。

Q3. 若手に「上司に対してもっと気を遣え」と指導するのは悪いことでしょうか?

A. 「挨拶や礼儀を大切にする」といった基本的なマナー指導は組織運営に必要です。しかし、行き過ぎた上下関係の強要(個人崇拝のようなもの)は逆効果で、若手の心を閉ざすリスクがあります。「上司に敬意を払う」のと「過度に上下関係を強調する」ことは別物だと意識するとよいでしょう。

Q4. 経営者としてのプライドを保ちつつ、組織内で謙虚に振る舞う方法はありますか?

A. 経営者である以上、周囲の人からお墨付きを得たいという気持ちは自然なものです。ただし、「自分が評価されたい」という思いをむき出しにしすぎると逆に信頼を失いかねません。一つの方法は「組織の成功を最優先に考えている」という姿勢を示すこと。部下の意見やアイデアを尊重し、成果をみんなで喜び合う姿勢は、周囲からの尊敬を得やすく、結果的にプライドを高めることにもつながります。

まとめ

上下関係に強くこだわる背景には、「支配欲」「不安」「プライド」という人間の根源的な感情が大きく影響していることがわかりました。これらは誰もが持つ自然な感情です。

しかし、経営者や管理職がそれらの感情を必要以上に暴走させてしまうと、社内コミュニケーションを阻害し、組織の成長を止めてしまう原因にもなります。逆に、上手にコントロールすることで、組織のメリハリを保ちつつ、風通しの良い職場づくりが可能になります。

- 上下関係はゼロにするのが目的ではない

組織運営において、リーダーシップや指示系統は必要不可欠です。しかし、同時に対話やコミュニケーションを大切にしないと、組織の自発性や柔軟性が失われてしまいます。 - 自分の弱さ・欲求を見つめ直すことが大切

支配欲や不安、プライドは、リーダーとしての役割や長年培ってきた実績と深く結びついています。まずは「自分自身が何を恐れ、何を満たしたがっているのか」を理解することで、より良いリーダーシップが発揮できるでしょう。 - 公正な評価と心理的安全性の確保

組織内で上下関係を保ちつつも対話を促進するためには、評価制度の透明化と心理的安全性の向上が重要です。自分のポジションを無理に守ろうとするのではなく、組織全体の成果を最大化するアプローチにシフトすることで、上下関係にともなう歪みを減らすことができます。

本コラムで取り上げた内容をヒントに、自社の組織風土をぜひ見直してみてください。変化の激しい時代だからこそ、組織内のコミュニケーションや人間関係を最適化することが、これまで以上に重要な競争力となるはずです。みなさんの会社が、上下関係を上手に活かしながら、社員一人ひとりが生き生きと働ける職場になることを願っています。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)