唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

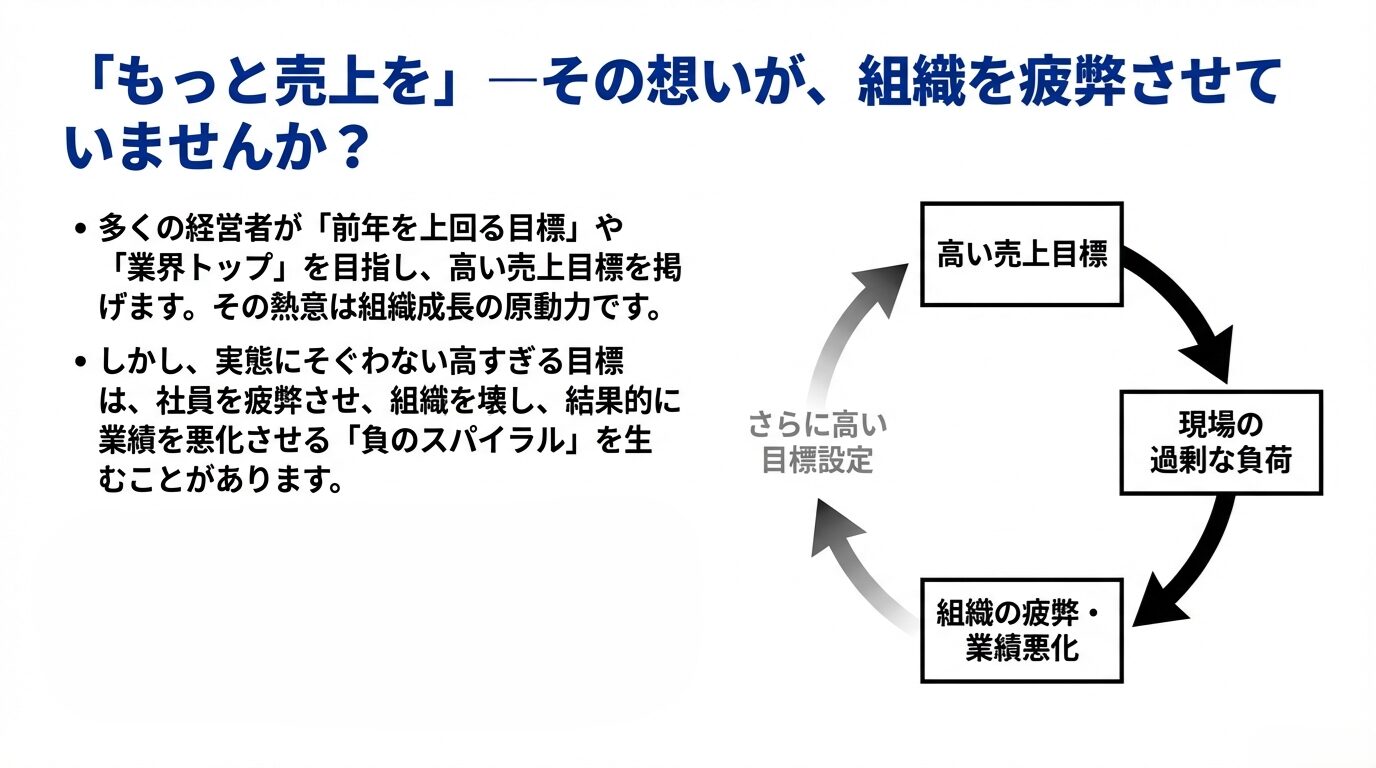

本コラムでは、より具体的なテーマとして「目標設定」――特に「売上目標の適正水準」に焦点を当てたいと思います。多くの企業では、「とにかくもっと売上を伸ばしたい!」「前年を上回る達成度を示さなければ!」という願望やプレッシャーから、ついつい「実態にそぐわない高すぎる売上目標」を掲げがちです。しかし、そのことがもたらす悪影響に気づかずに苦しんでいるケースも少なくありません。

組織力を最大限に発揮し、健全かつ継続的に成長するためには、企業はどのように目標を設定すればよいのでしょうか?私自身、中堅中小企業向けの経営コンサルタント様々な企業を支援してきましたが、その中で最も多い相談の一つが「どうすれば社員を疲弊させず、組織を壊さず、持続的に成果を出し続ける売上目標を設定できるか?」というものです。

このコラムでは、そんな現場のリアルな悩みに寄り添いつつ、「正しい目標設定」のポイントを整理しながら解説していきます。どうか最後までお付き合いください。

「利益を出すには2つしかない」原理原則から振り返る

利益を出す方法は2つしかない

詳細は以下の記事でも解説していますが、まず「利益を出す方法は2つしかない」という大原則を思い出してみましょう。

「利益=売上-費用」なので、利益を出す方法は以下の2つです。

- 方法①:売上を増やすこと

- 方法②:費用を削減すること

以下の記事でも解説していますので、お読みください。

これだけ見ると極めてシンプルですが、実際の経営現場では「売上を増やすためには。新商品開発や販路拡大、顧客ニーズの発掘など複数の手段を組み合わせる必要がある」「コスト削減といっても、安易に販促費を下げてしまっては売上が低下する恐れがある」など、様々な工夫や調整が不可欠です。

特に「売上を増やす」という面では、企業が掲げる売上目標が社員の行動を左右します。売上目標があまりに低ければ組織の成長意欲が損なわれる可能性があり、逆に高すぎれば社内のストレスや負荷が過剰になってしまい、結果的に業績が悪化するケースも見受けられます。

「売上至上主義」の落とし穴

中小企業庁「2023年版 中小企業白書」では、中小企業が継続的に成長するために重要なのは、「自社の強みを明確化し、選択と集中を行う」ことや「従業員のモチベーション管理と投資」である、といった趣旨の指摘があります。むやみに「売上を上げろ!」と社員に喝を入れるだけでは、組織活性化は実現しづらいと考えられます。

実際に私が見てきた企業でも、経営者が「もっと売上を伸ばして業界トップを目指そう!」という強い思いから、大幅な売上アップを目標に掲げたところ、現場で過度なノルマによる競争や営業担当者同士のトラブルが頻出し、結果的に離職者が増えて業績不振に陥った例を見たことがあります。目標そのものは「経営者の熱い思い」の表れではありますが、それを受け取る社員たちの負荷が過剰になり、マイナスのスパイラルが生じてしまうことがあるのです。

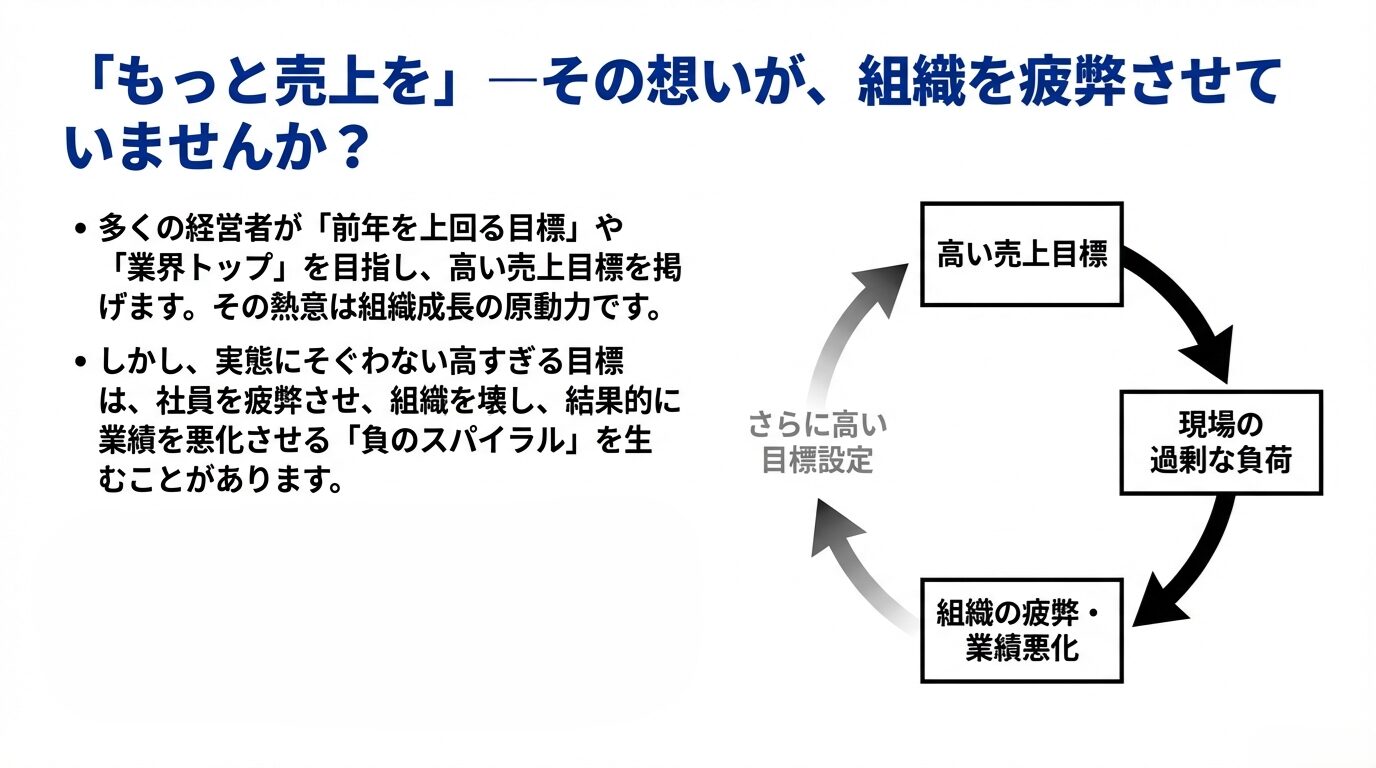

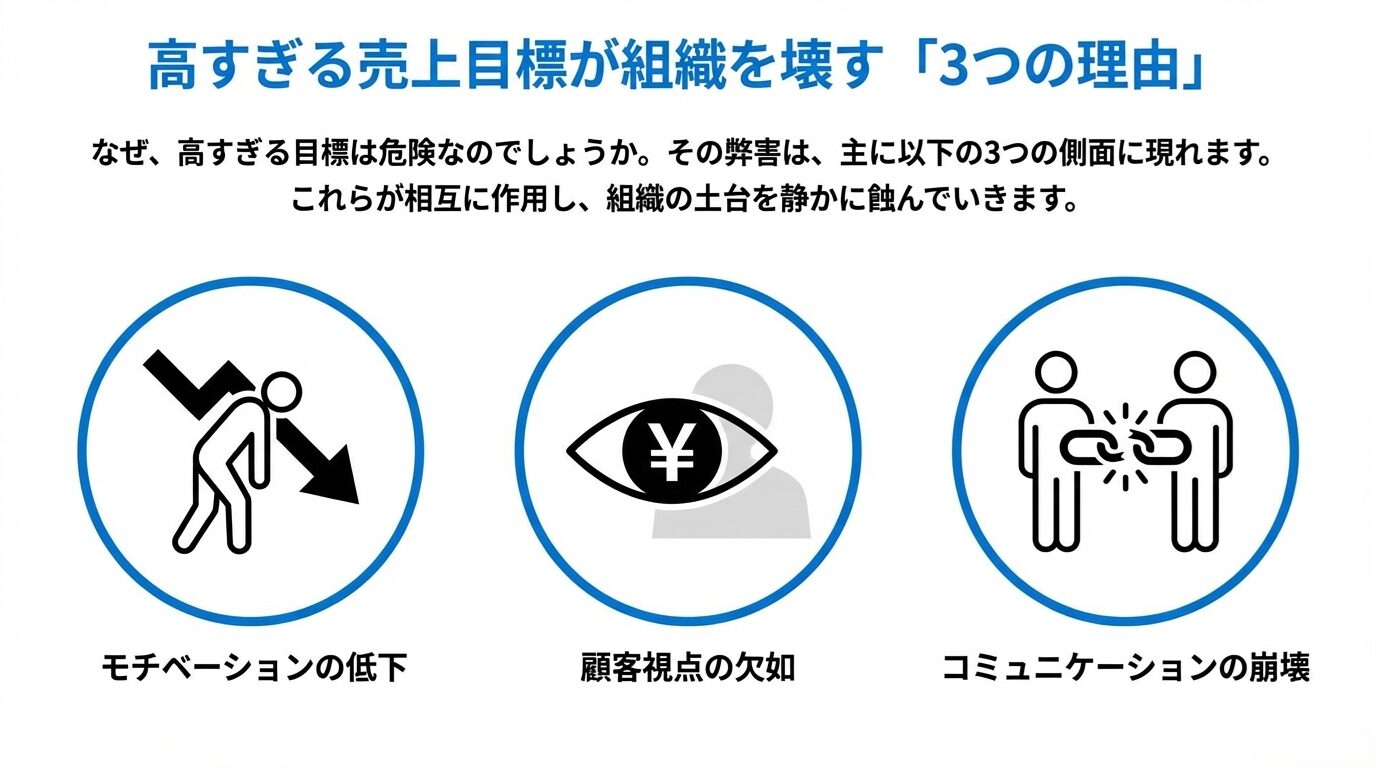

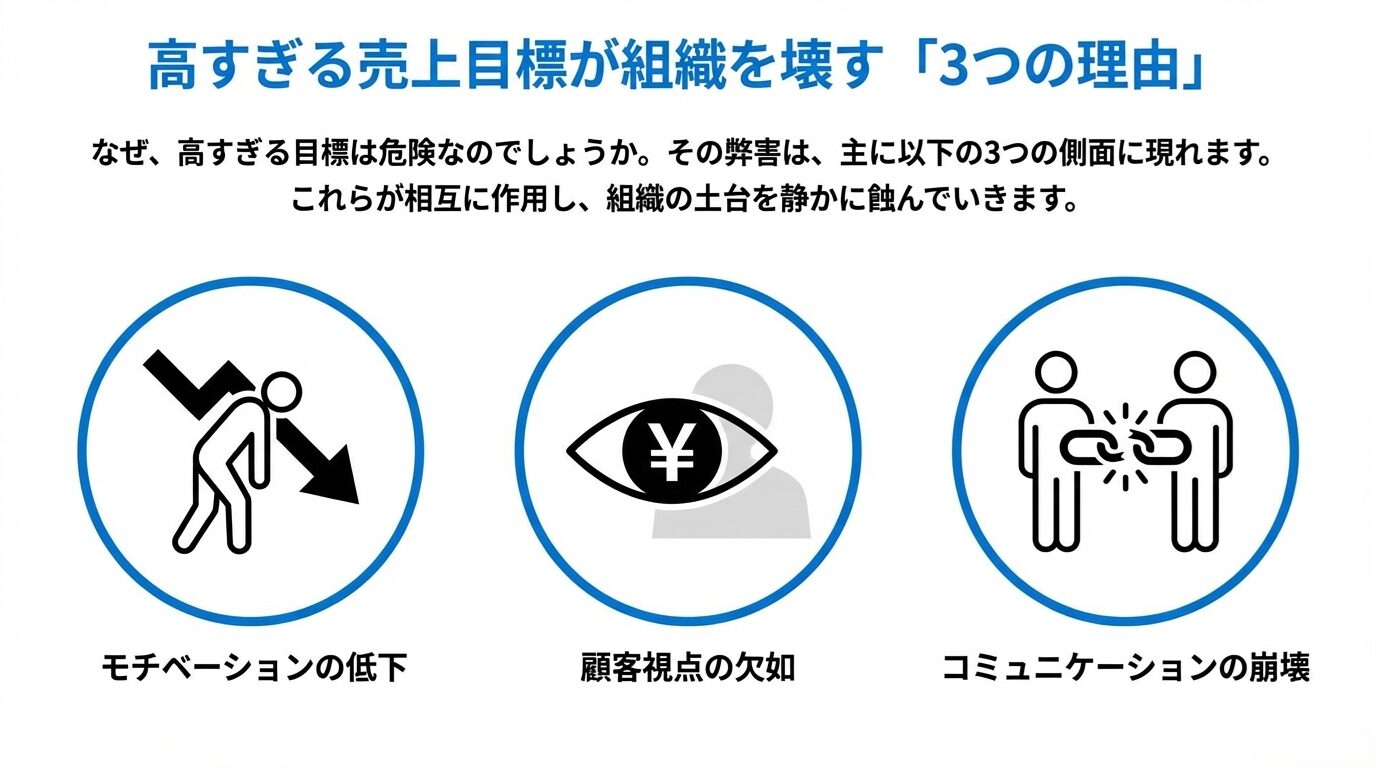

高すぎる売上目標が組織を壊す理由

では、なぜ「高すぎる売上目標」は組織を壊してしまうのでしょうか?大きく以下の3点の理由があげられます。

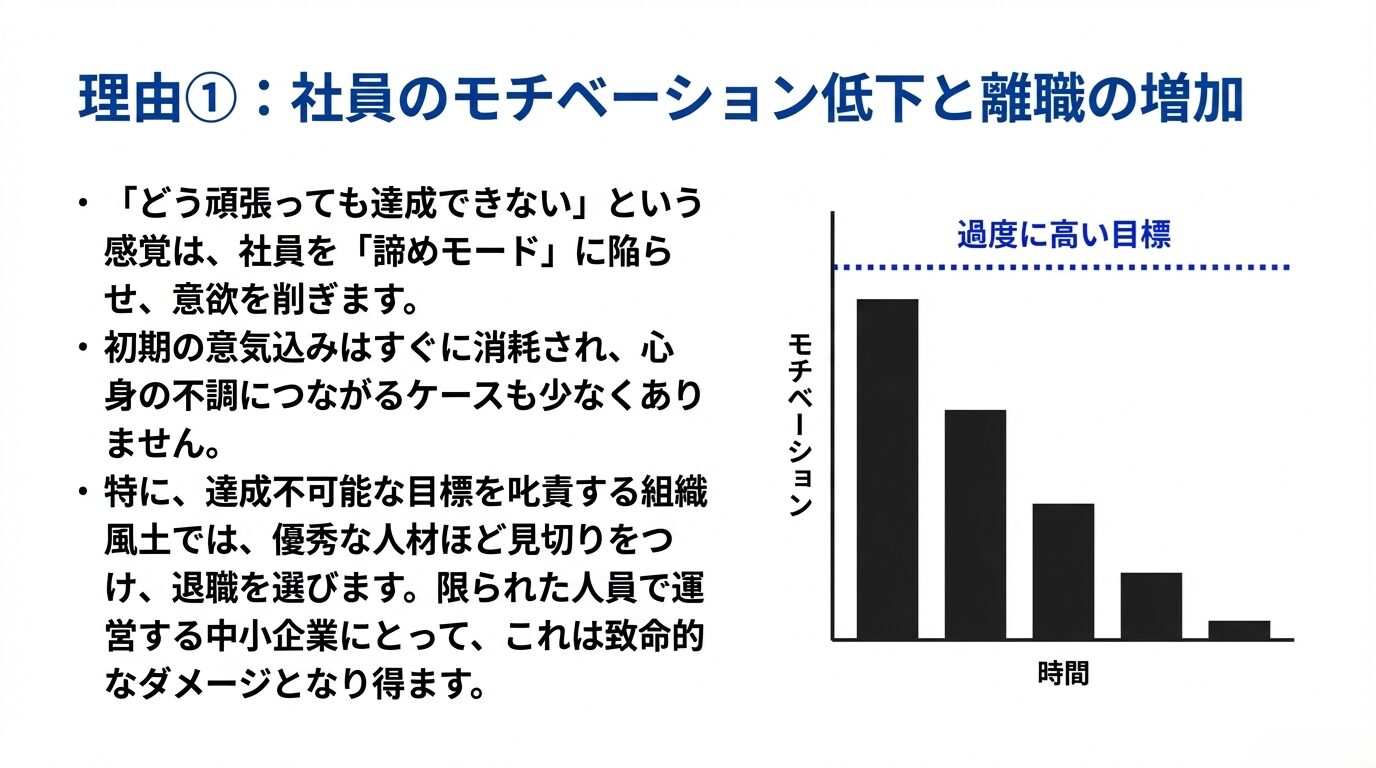

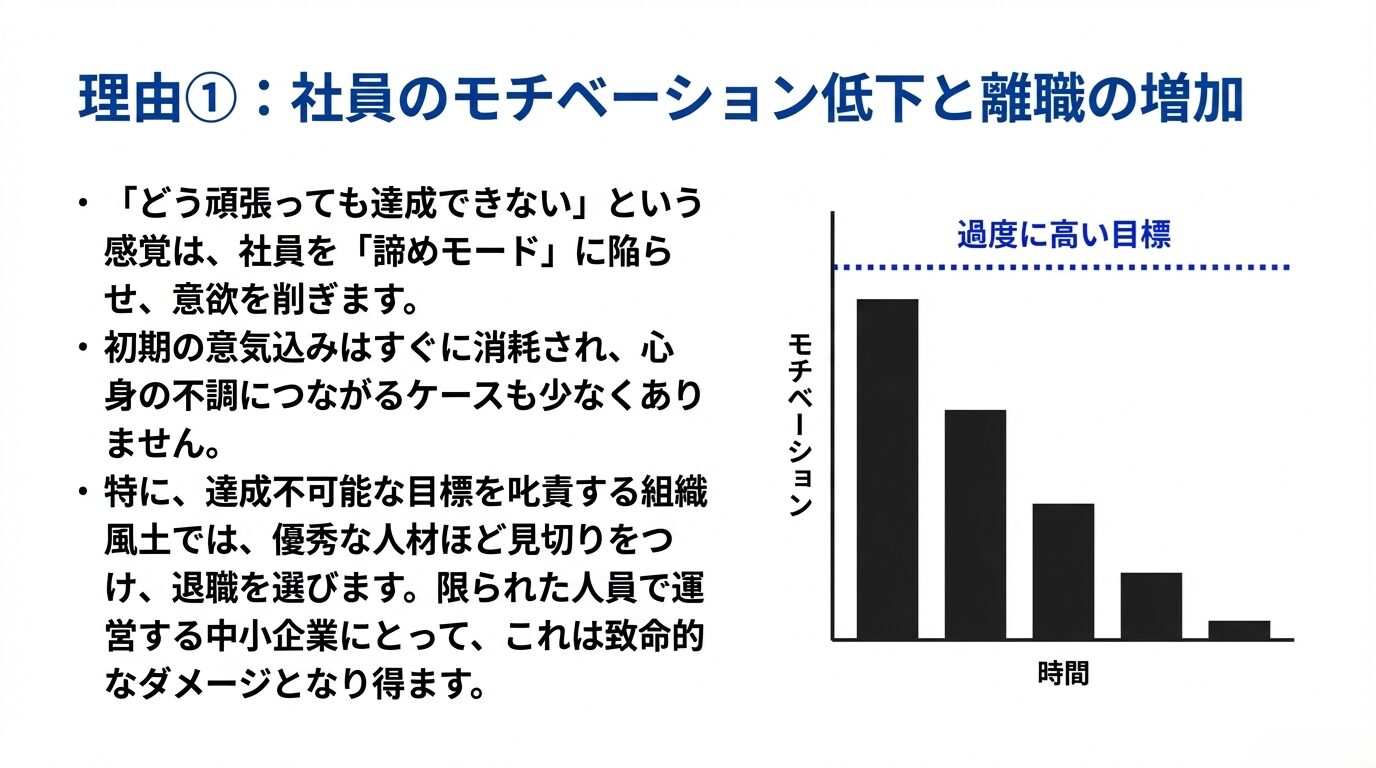

理由①:社員のモチベーション低下と離職の増加

目標が過度に高い場合、社員は「どう頑張っても達成できない」という諦めモードに陥りやすくなります。最初は「よし、やってやるぞ!」と意気込んでいても、実際に行動してみると目標への距離があまりに大きいため、消耗していってしまいます。そうなるとモチベーションは徐々に低下していき、極端な場合は心身の不調をきたすケースもあります。さらに、達成不可能な目標を「なぜ達成できないんだ!」と叱責するような組織風土になってしまうと、社員は心理的に追い詰められ、退職を考える人も出てきます。特に中堅中小企業では、限られた人員で業務を回しているため、優秀な人材が辞めてしまうと経営全体に大きなダメージを与えかねません。

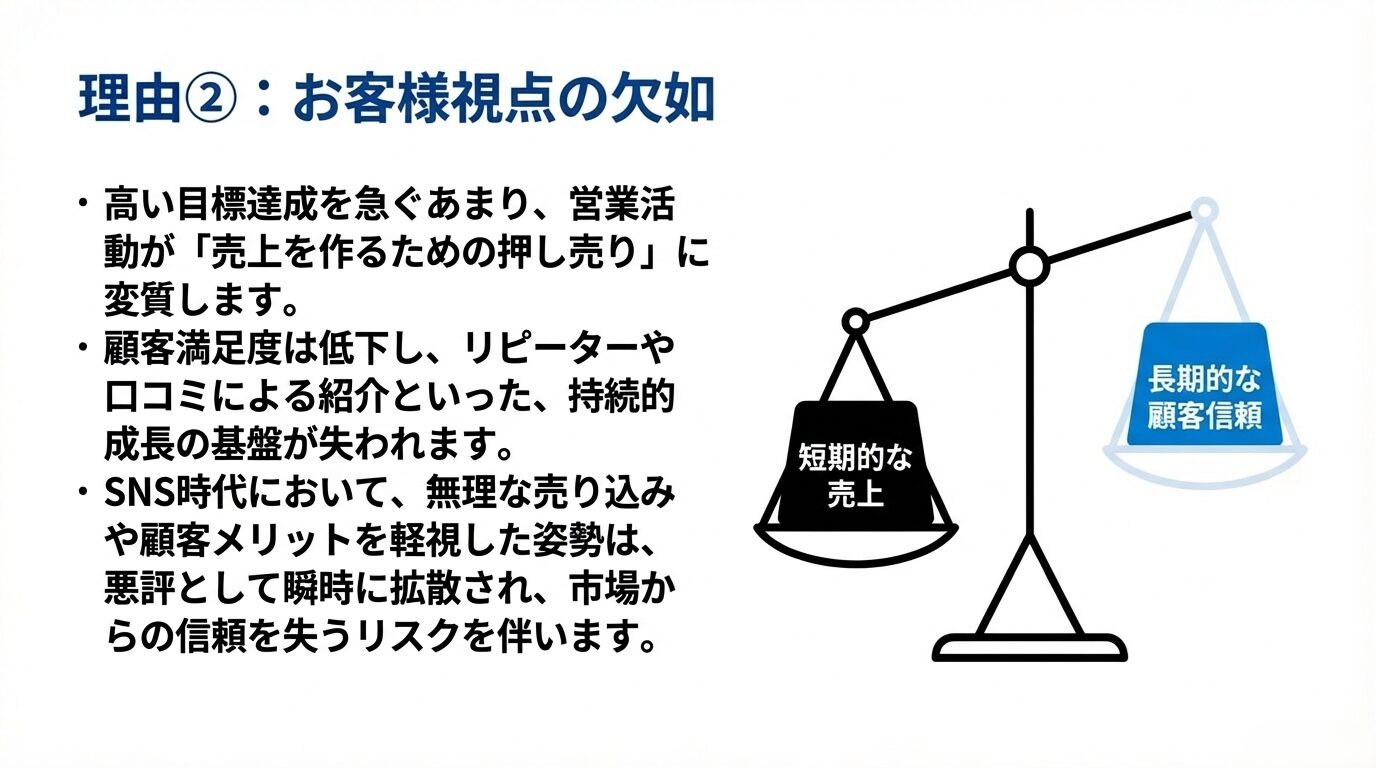

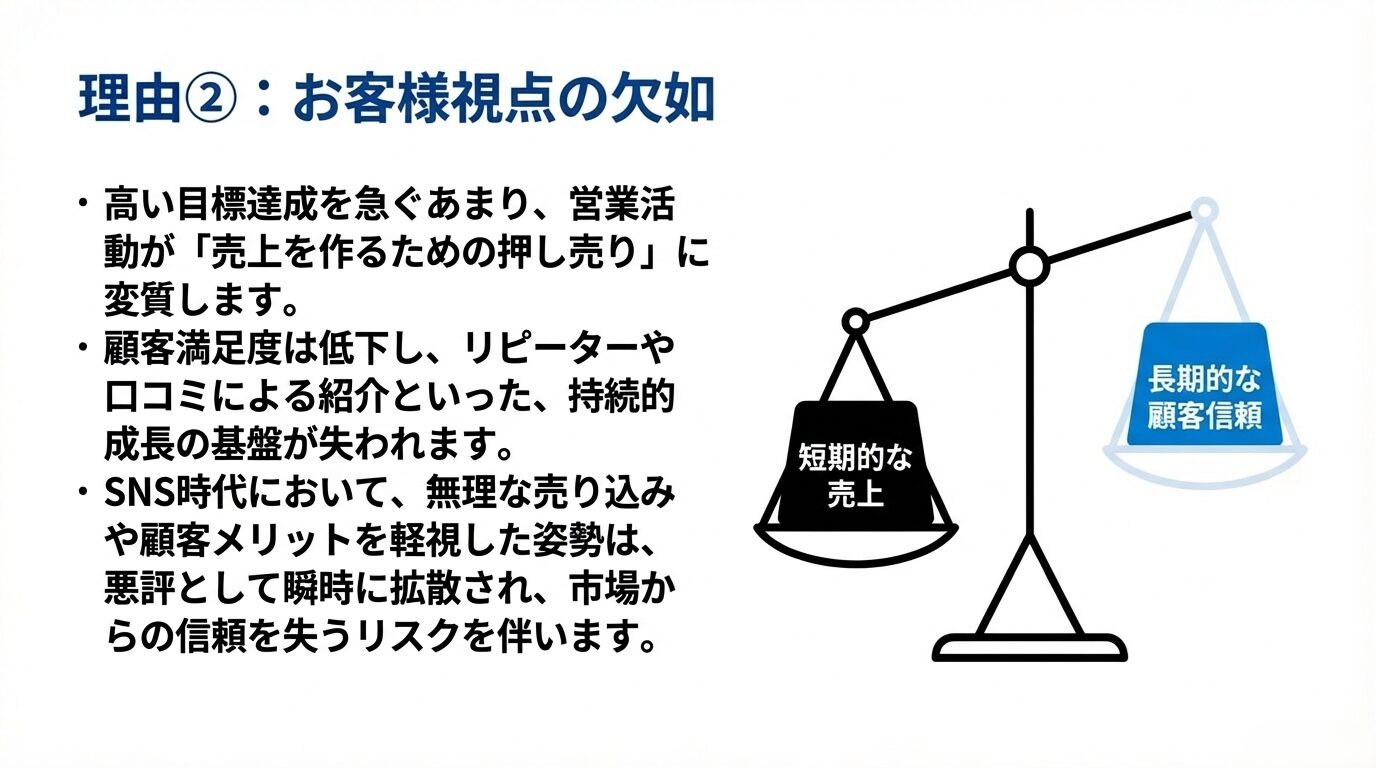

理由②:お客様視点の欠如

高い売上目標を追うあまり、目先の数字を優先する体質に陥ってしまうと、お客様の立場を忘れてしまいがちです。営業活動が「売上を作るための押し売り」になってしまうと、顧客満足度は徐々に低下し、結果としてリピーターや口コミ紹介の獲得が難しくなります。近年はSNSの普及もあり、企業の評判がすぐに拡散しやすい時代です。無理な売り込みや顧客メリットを軽視した商品・サービス提供は、悪評としてSNS上で格差され、すぐに市場の反発を招きます。そうした事態を防ぐためにも、売上目標だけではなく、「顧客からの信頼獲得」や「サービス品質」などを同時にモニタリングする視点が必要です。

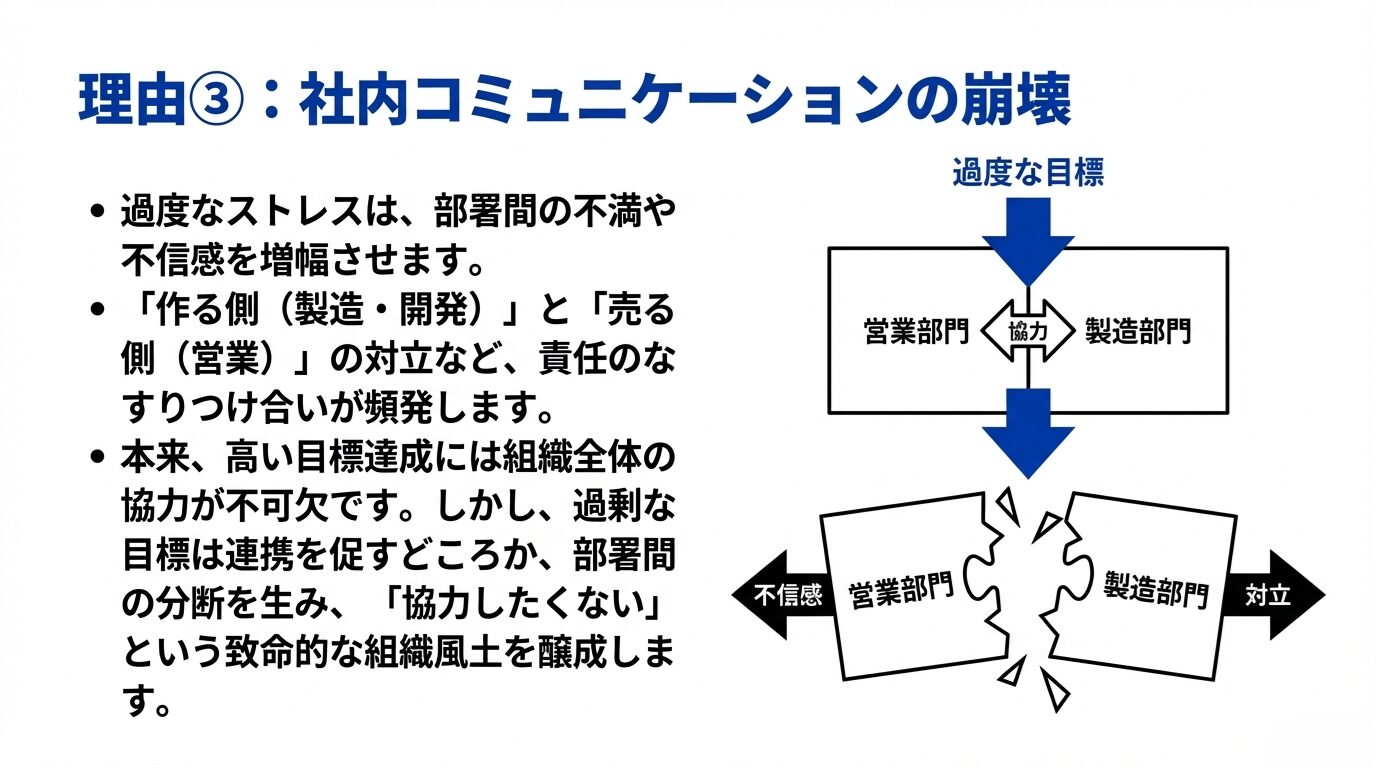

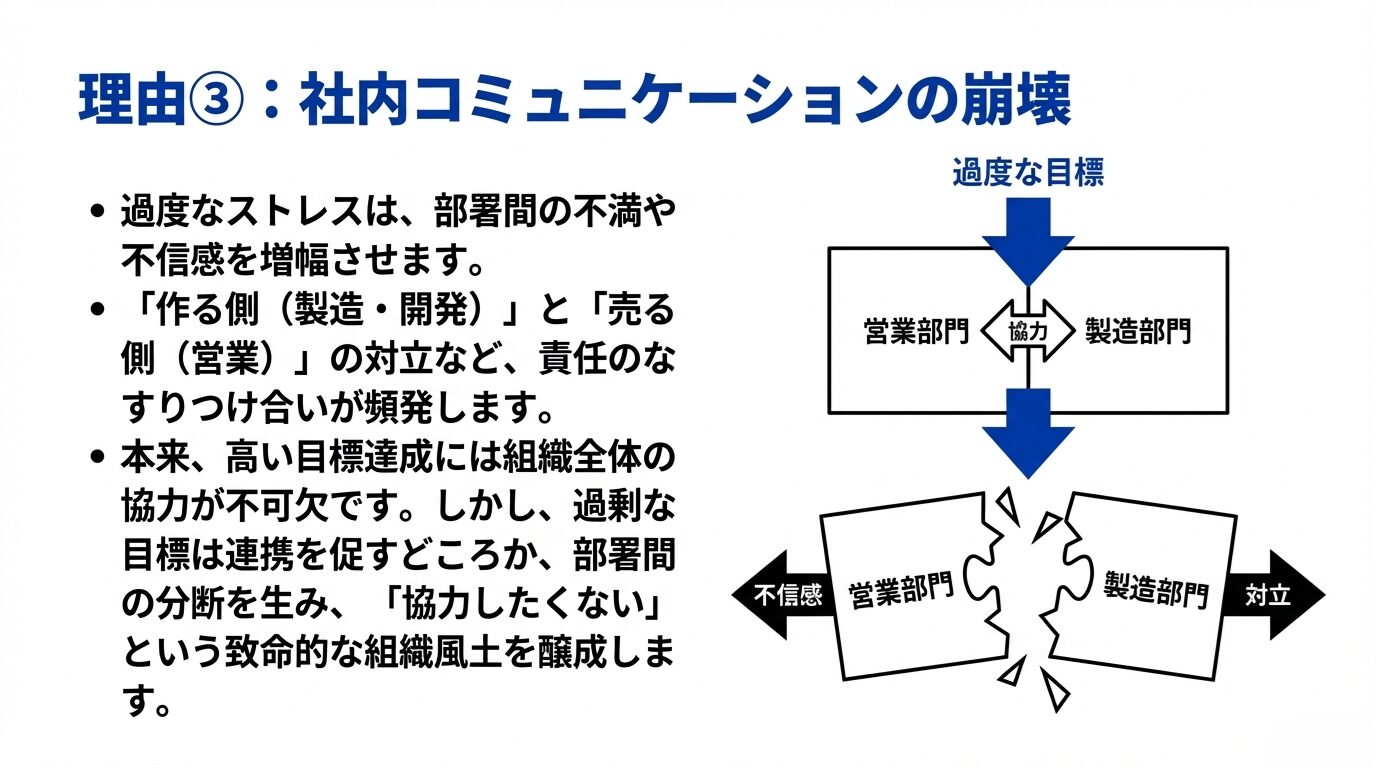

理由③:社内コミュニケーションの崩壊

高すぎる目標が課せられると、各部署・社員間で不満や不信感が高まるケースがあります。営業部門は「作る側(製造や開発)」がもっと商品を改善してくれないから達成できないと責め、製造部門は「売る側(営業)」の準備や進め方が甘いから売れないのだと対立する――こうした分断は中堅中小企業ほど深刻化しやすいです。そもそも組織全体が協力し合わなければ、高い目標を掲げたところで達成は困難です。しかし、過度にストレスフルな目標設定は、社内連携を促すどころか部署間の対立を生み、最終的には「もう協力したくない」という風土を生み出すことにもつながりかねないのです。

正しい目標設定の考え方

それでは、どのように売上目標を設定すればいいのでしょうか?ここではまず、正しい目標設定を行う上での考え方をお伝えします。

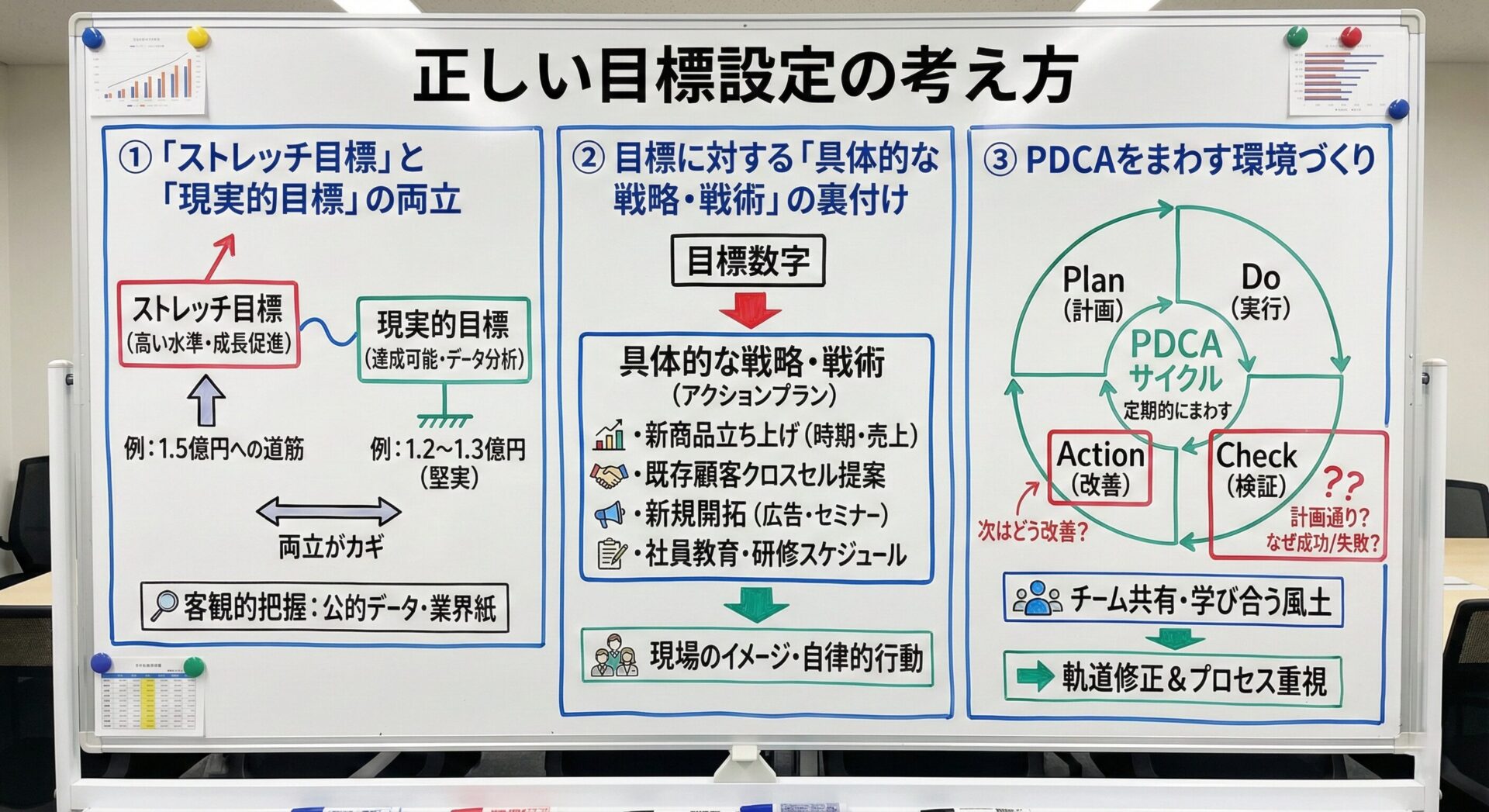

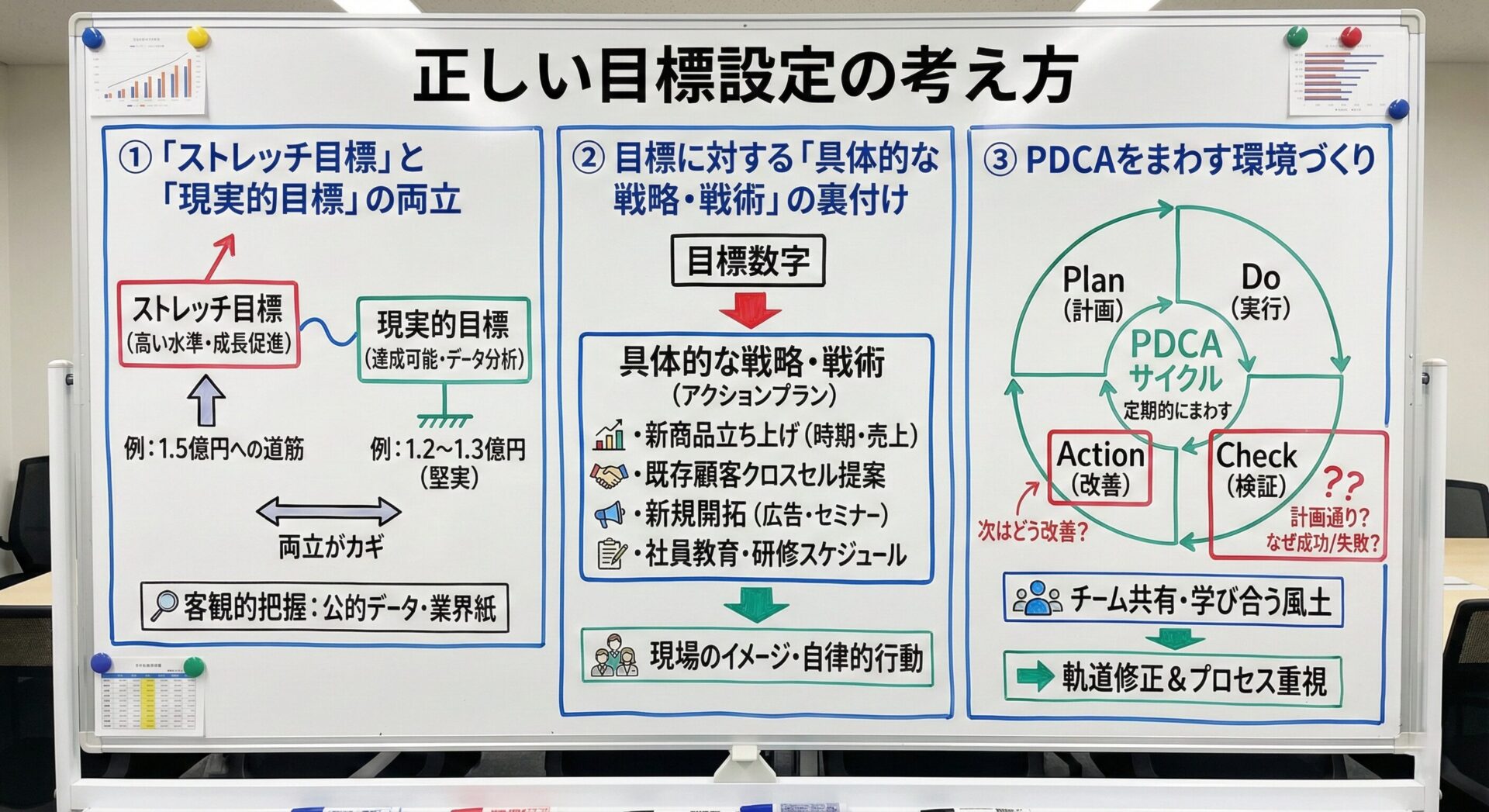

考え方①:「ストレッチ目標」と「現実的目標」の両立

目標は低すぎても社員のやる気を損ないかねません。一方で先述の通り、目標は高すぎるのも問題です。そこでカギとなるのが、「ストレッチ目標」と「現実的目標」をうまく組み合わせることです。

- ストレッチ目標:現状よりも明らかに高い水準を設定し、組織や個人の成長を促すもの。

- 現実的目標:過去の実績や市場規模、リソースなどを冷静に分析した上で「これなら達成可能」と見込める水準。

例えば、年間売上1億円規模の企業が「来年は3億円を目指す!」という場合、いきなり3倍をストレッチ目標とするのは、そこに明確な裏付けやシナリオがない限り、現場に大混乱をもたらす可能性が高いです。一般論にはなりますが、現実的には1.2億円〜1.3億円を狙い、その上で「達成できたらさらに1.5億円の道筋を検討する」というように段階を踏むほうが堅実な目標設定と言えるでしょう。市場動向や自社の強みを分析する際に、帝国データバンクや中小企業庁の各種調査、業界紙など信頼できる公的データの確認を行い、自社の置かれた位置を客観的に把握することも欠かせません。

考え方②:目標に対する「具体的な戦略・戦術」の裏付け

ただ目標数字を掲げるだけではなく、「それをどのように達成するのか?」という戦略や戦術のプランが具体的に固まっている必要があります。例えば、下記のようなアクションプランを明示するのです。

- 新商品の立ち上げ時期と売上見込み

- 既存顧客への追加提案やクロスセルの戦略

- 新規顧客開拓に向けた広告宣伝、セミナーの実施計画

- 社員教育や研修の具体的なスケジュール

目標とアクションプランがセットになれば、現場で働く社員たちも「どのように動けばいいか」をイメージしやすくなり、自律的かつ協力的な姿勢が育まれます。私も多くの中堅中小企業の経営計画書や経営方針書を拝見することがありますが、目標数字しか書かれていないケースを驚くほど多く見ます。そのような会社の社員に話を聞くと、「目標数字はいつも示されるが、それをどうやって達成するかがわからない」と口をそろえて言います。

考え方③:PDCAをまわす環境づくり

目標と戦略を打ち立てたら、「Plan(計画)→Do(実行)→Check(検証)→Action(改善)サイクル」を定期的にまわすことが肝要です。特にCheckとActionを疎かにしてしまう企業が少なくありません。

- 「計画どおりに実行できたのか?」

- 「なぜ成功(あるいは失敗)したのか?」

- 「次はどのように改善すべきか?」

これらをチーム内で共有し、学び合う風土をつくることで、「高すぎる目標かどうか」を逐次見直し、軌道修正しやすくなります。売上の成果だけを見るのではなく、施策の過程に注目する姿勢が大切です。

具体的な目標設定の手法

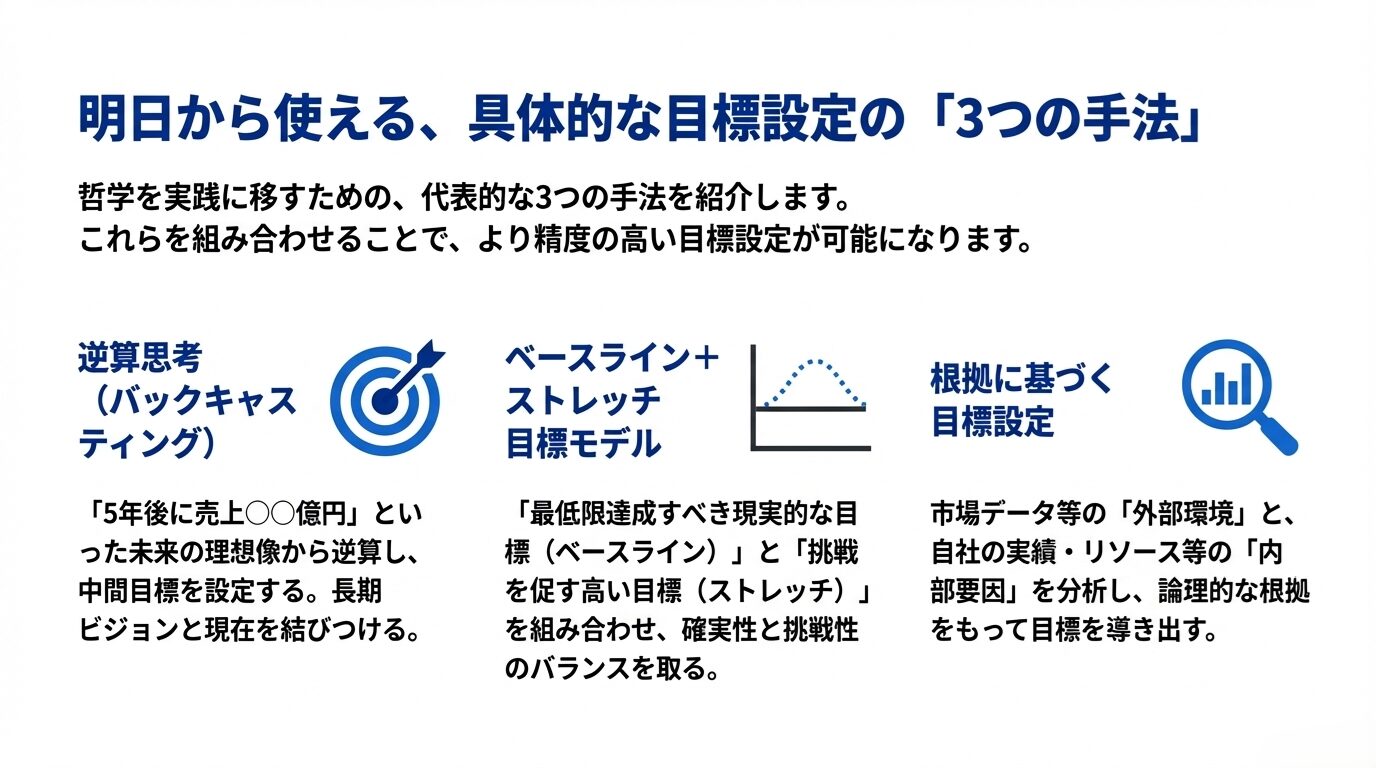

ここでは、具体的な目標設定の3つの手法を紹介します。

逆算思考(バックキャスティング)

将来の理想的なゴールをまず定め、そこから逆算して必要なステップや中間目標を設定する手法です。いわゆる「ゴールから計画する」アプローチであり、最終ゴールから逆方向に計画を立てることで最短経路での達成を図ります。具体的には、「5年後に売上〇〇億円規模の企業になる」というゴールに対し、3年後・1年後に到達すべき売上、高めるべき市場シェアや顧客数などを段階的に定めます。

逆算思考により長期ビジョンと現在の戦略を結び付けられる一方、あまりに遠い将来のゴールだと不確実性が高まります。そのため、中間目標を置くことや積み上げ思考(現状から積み上げて考える手法)と併用することも重要です。ゴールから逆算する発想は中期経営計画の策定にも活かされ、組織が目指す将来像から逆向きに現在の営業戦略をデザインできます。

以下の記事では、短期・中期・長期の経営計画の違いを解説しています。ご興味がある方はぜひお読みください。

ベースライン+ストレッチ目標モデル

前述の「考え方①:「ストレッチ目標」と「現実的目標」の両立」に基づく手法です。近年多くの企業が採用する目標設定法で、「最低限達成すべき現実的な目標(ベースライン)」と「更に挑戦を促す高い目標(ストレッチ)」を組み合わせる方法です。まず事業継続に必要な最低ラインの売上を算出し(例:必要利益から逆算した売上など)、そこに市場成長の余地や企業として実現したい成長分を上乗せしてストレッチ目標とします。ストレッチ目標とは、「もう少し頑張れば届く」レベルの難易度で設定された挑戦的な目標を意味し、社員に「頑張ればできそうだ」と思わせる水準でモチベーションを高める効果があります。例えば、「最低限前年比5%増」をベース目標とし、「可能性を追求して前年比8%増」をストレッチ目標と定めるといった形です。このモデルにより、確実性と挑戦性のバランスを取った売上目標管理が可能になります。実務では、ベースラインを社外向けコミットメント(予算計画値)に、ストレッチを社内向け挑戦目標に位置付けるといったケースもあります。

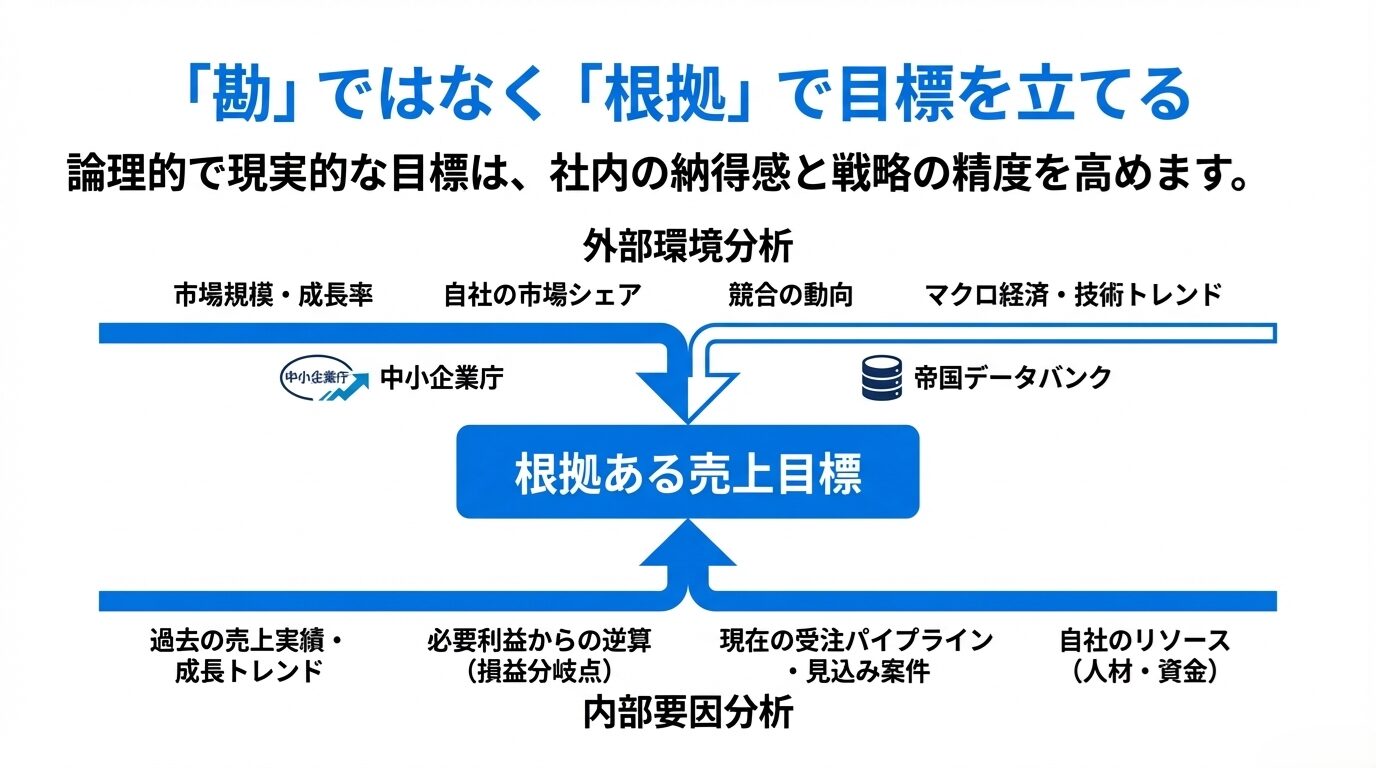

外部環境・内部要因に基づく根拠のある目標設定

「根拠のない数字」を掲げた売上目標は達成確度が低く危険です。正しい売上目標を設定するには、外部環境データと内部要因の分析に裏付けられた論理的根拠が欠かせません。そこで、市場動向など外部要因と、自社のリソースなど内部要因の双方から目標値を導きます。

- 外部環境の分析

まず市場全体の成長率や規模を把握します。市場が年間5%成長見込みであれば、自社も最低その水準の成長を目指す必要がありますし、それ以上を目標とするなら競合他社からシェアを奪う戦略が必要になります。売上高は「市場規模 × 自社市場シェア」で決まるため、目標とするシェアや市場拡大シナリオを検討しましょう。例えば、現在シェア10%で市場規模1,000億円なら売上100億円ですが、3年後に市場が1,200億円へ拡大しシェア12%を目指すなら売上目標は144億円となります。こうした市場規模に基づくトップダウン視点は、企業の成長ポテンシャルを客観的に捉えるのに有用です。また競合環境も重要な外部要因です。主要競合の成長率・戦略を分析し、それに対抗または凌駕する目標を設定します。例えば、競合が新製品投入で20%成長を計画している場合、自社もそれを踏まえた目標値と施策を検討する必要があります。さらにマクロ経済の見通しや法規制の変化、技術トレンドなども売上に影響し得るため、経営環境全般を視野に入れて目標設定の前提を構築します。景気後退期には保守的に、追い風の市場では思い切った拡大目標を掲げるなど、環境に即した目標値の補正も根拠ある判断となります。 - 内部要因の分析

自社の現在の状況と過去データも綿密に検討します。まず現状把握として、経営計画や事業計画を確認し、戦略上注力する事業領域や重視する指標を整理します。例えば、今期は新規事業に経営資源を投下する方針であれば、既存事業の売上目標は敢えて抑え気味に設定する、といった判断も必要となるでしょう。次に必要利益からの逆算です。持続的経営のために必須の利益水準を定め、それを確保するための最低限の売上高(損益分岐点を超える売上)を計算します。ここが前述のベースライン目標の土台となります。その上で過去の売上実績や成長率のトレンド分析を行います。直近数年間の実績推移を洗い出し、特需や一時的要因で跳ねた数字があれば平準化して考慮します。例えば昨年売上急増したのが一過性の大口取引によるものであれば、今年はそれを差し引いてベースを見積もる必要があります。過去データと現在の案件状況から将来の売上予測を立てます。見込み顧客(リード)数や受注パイプラインの金額、商品・サービスの受注残など客観的データに基づき「今期末までの売上はいくらになりそうか」を予測します。この予測値は現状の戦力で達成可能な現実ラインと言えます。

以上の外部・内部分析によって、市場成長率や競合動向など外部要因に基づくトップダウン視点と、自社の実績・能力に根差した内部要因からのボトムアップ視点を融合させた、根拠ある売上目標を導き出すことができます。論理的かつ現実的な目標数値であれば、社内の理解も得やすく、達成に向けた具体的戦略も立案しやすくなるでしょう。

必要利益からの逆算については以下の記事でも解説しています。ご興味がある方はぜひお読み下さい。

組織づくりとマネジメント面での注意点

適切なインセンティブ設計

売上目標に連動したインセンティブ(報奨金など)を設定する場合、過度な競争や短期的思考が生まれないよう、集団成果や顧客満足度も評価対象に含める工夫が有効です。たとえば、

- 個人の売上額だけでなく、顧客のリピート率や満足度調査も評価要素にする

- チーム単位の協力が必要な大型案件の成果を大きく配分する

など、長期的・総合的に組織が成果を上げる仕組みを作ることで、高すぎる売上目標に翻弄されずに、社員が「顧客志向」で動きやすくなります。

社員との定期的なコミュニケーション

「頑張れ!」「もっと数字を上げろ!」と号令をかけるだけでは、社員は動きません。むしろストレスだけが溜まってしまいます。定期的に1on1ミーティングなどの場を設けて、社員一人ひとりが抱える課題や不安、提案アイデアを拾い上げることが重要です。もし目標達成に差し支えがあるなら、早めに方針やタスク配分を修正すべきですし、上司や経営者がサポートを申し出る姿勢を示すことも大切です。

人材育成への投資を惜しまない

過度に高い売上目標を短期で狙うよりも、時間はかかっても社員のスキルを底上げし、組織全体の能力を引き上げることが長期的な成果につながるケースが多々あります。例えば、営業研修やマーケティング研修、あるいは新規商品開発のための社内勉強会などへの投資は、一時的にはコスト負担が増すように見えます。しかし、そこで培われた知識・ノウハウが“自社の強み”となり、結果的に強固な経営基盤を築くことに寄与します。

Q&A

Q1:高い目標を掲げないと社員のやる気が出ないのでは?

A: 一般的に「現状維持」の目標では士気が上がりにくいのは事実です。しかし、高い目標なら何でもよいわけではありません。大切なのは「やる気が出て、なおかつ達成可能性が見える」絶妙なラインを見極めることです。高い目標に見合う具体的なアクションプランや経営者のサポートが伴っていれば、社員も前向きに挑戦しようとします。

Q2:目標を途中で変えたり、下方修正すると社員の信用を失わないでしょうか?

A: まず、原則として目標は変えるべきではありません。ただし、目標が現状では企業の存続や発展を危うくする場合や、経営者の未来像(ビジョン)が進化した場合には、前向きな理由で変更を検討するべきです。その上で目標を下方修正するとそいぇも、それ自体が問題というよりも、「見直しのプロセスが説明不足・コミュニケーション不足」だと社員の不信感を招きます。「なぜ下方修正が必要なのか」「今後どう取り組むのか?」を丁寧に共有し、納得感を得ることが重要です。

Q3:どのような指標で目標設定をすればよいですか?

A: 売上のみならず、利益率・リピート率・顧客満足度・新規顧客獲得数など、事業モデルや業界特性に応じて複数の指標を組み合わせることを推奨します。売上目標が達成できても、利益が出ていなければ会社の体力は消耗するばかりですし、既存顧客が離れてしまえば将来的な売上も危うくなります。多面的に見られる指標を設定しましょう。

Q4:社員がモチベーションを維持するために何か工夫はありますか?

A: まずは経営者・上司が社員の成果や成長を正当に評価し、ポジティブなフィードバックを与えることが大切です。また、業務フローを改善し、チーム内の協力体制を整えるなど、社員が“目標達成のために動きやすい環境”を提供することも重要です。目標が達成されなかったとしても、適切に努力を認めることで、次の挑戦につながる前向きな空気を醸成できます。

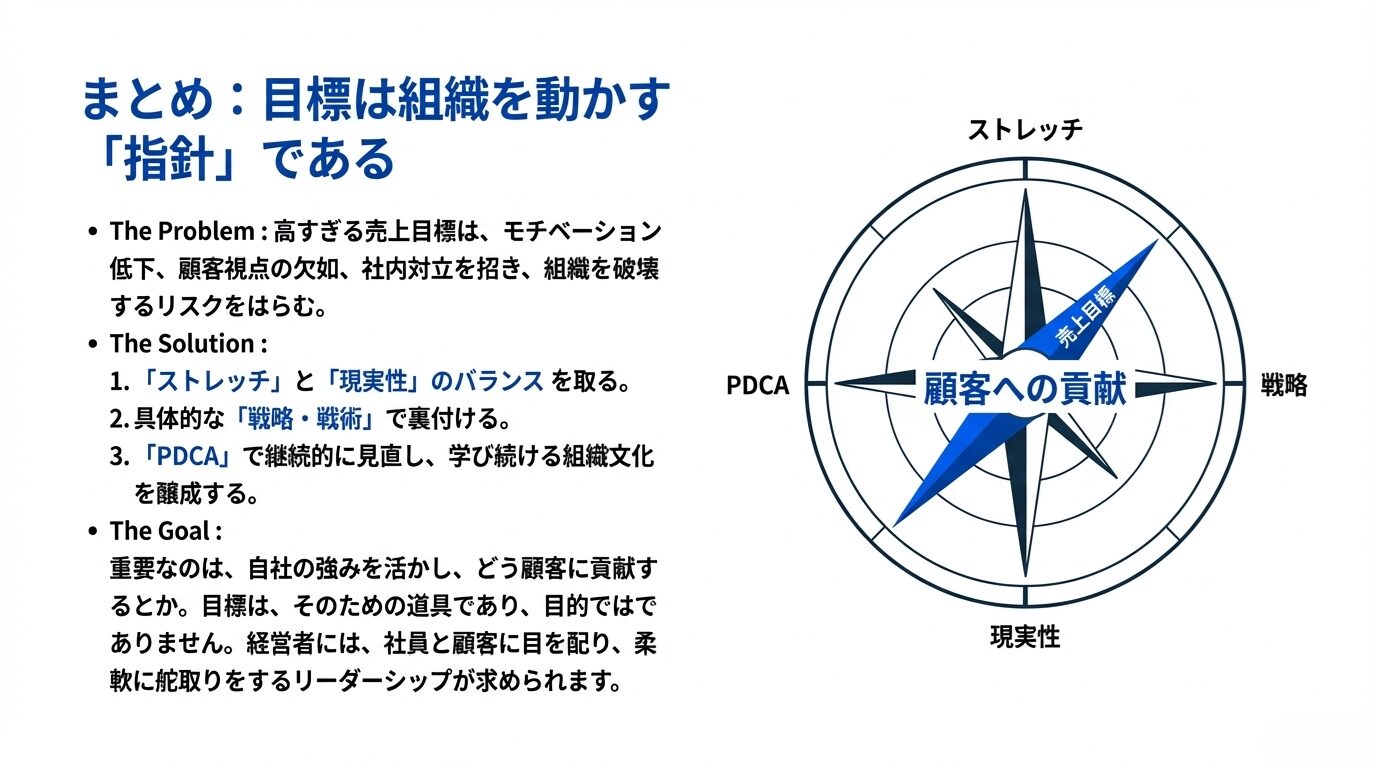

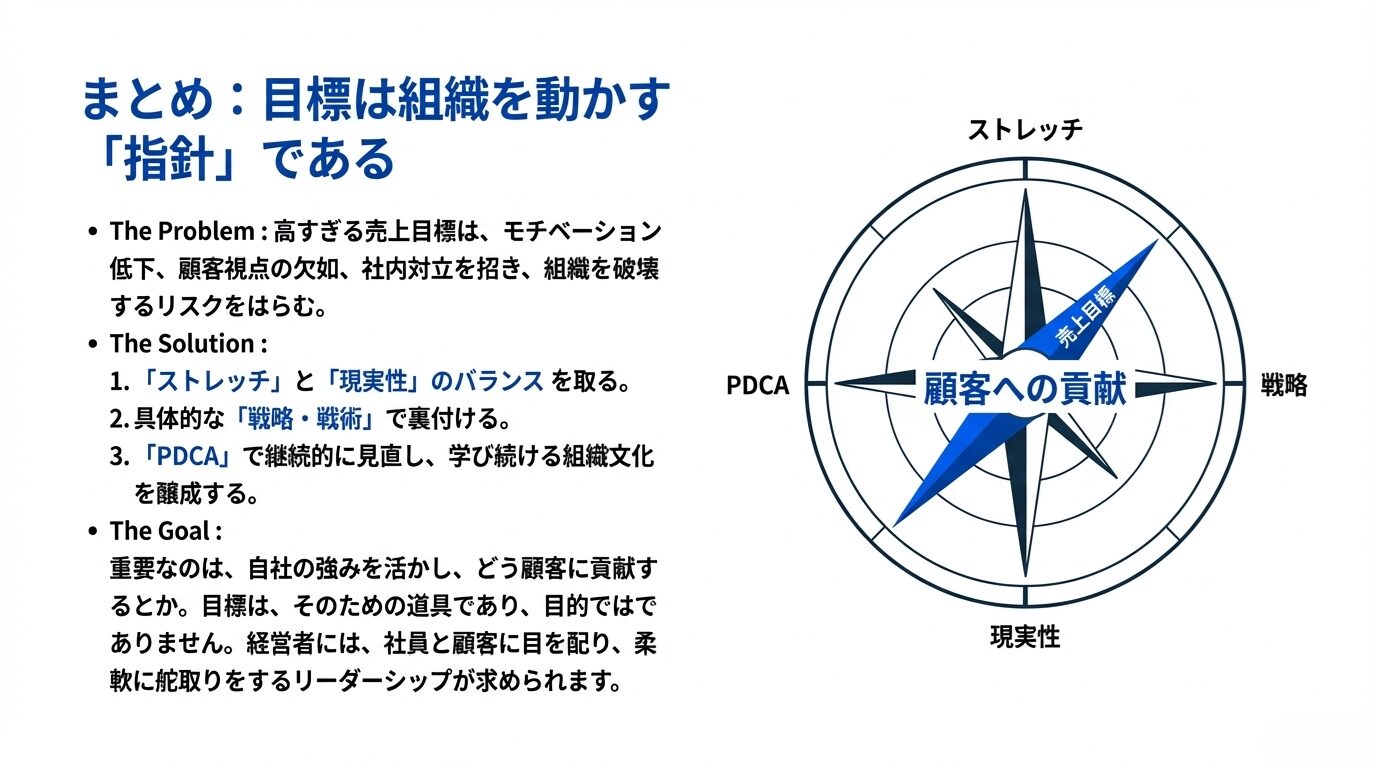

まとめ

高すぎる売上目標は、短期的にはやる気を喚起するかもしれないが、長期的には組織を壊してしまう大きなリスクをはらんでいます。一方で、現実的な目標だけでは企業の成長を加速させられない、というジレンマもあります。そこで必要となるのが、ストレッチと現実性のバランスを取りつつ、具体的な戦略・戦術と組織体制を伴った目標設定を行うことです。

「利益を出すには2つしかない」という経営の基本原理と合わせて考えると、売上を上げる方法やコストを下げる手段を見誤らず、企業として無理なく成長し続けることが最終的なゴールであると再確認できるでしょう。大切なのは、「自社が本当に強みとしているポイントは何か」を見極め、それを活かしてどのように顧客へ貢献するかを常に考え続ける姿勢です。目標は、そのための一つの指針でしかありません。経営者やマネジメント層は、社員の負荷やモチベーション、そして顧客の満足度に目を配りつつ、柔軟に目標を修正できるリーダーシップを発揮していただければと思います。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営ビジョンの明確化から中期経営計画の策定、単年度計画への落とし込み、実行段階の伴走支援までワンストップで支援しています。もし、この記事を読んで「具体的な売上目標の設定について専門家の意見を聞きたい」と感じた方は、下記フォームよりお気軽にご相談ください。初回のご相談(1時間)は無料となっています。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)