唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「一身上の都合」という言葉と同じくらい、経営者や人事担当者を悩ませる退職理由があります。それは、「会社の方針が合わない」という言葉です。特に、手塩にかけて育てたつもりの中堅社員や、将来を期待していた若手からこの言葉を告げられた時、経営者としては「うちの会社のどこが不満だったんだ?」「せっかくのチャンスを与えていたのに…」と、やるせない気持ちになるのではないでしょうか。

中には、「うちの方針に合わないなら、仕方ない。むしろ、早く辞めてもらってよかったのかもしれない」と、自分を納得させている経営者の方もいらっしゃるかもしれません。確かに、その考え方にも一理あります。無理に引き留めても、お互いにとって不幸な結果になることもあります。

しかし、数多くの中堅中小企業の現場を見てきた中で、断言できることがあります。それは、この「会社の方針が合わない」という言葉を、言葉通りに受け取って思考停止してしまう経営は危険だということです。

採用市場が厳しさを増し、一人の人材を採用・育成するコストがかつてなく高まっている現代において、この言葉の裏に隠された社員の「本音」に耳を傾け、自社の経営を見つめ直すことができなければ、優秀な人材は静かに去り続け、組織は徐々に活力を失っていくでしょう。

このコラムでは、多くの経営者が見過ごしがちな「会社の方針が合わない」という言葉の裏に隠された4つの本音を解き明かし、それを踏まえて経営者が今すぐ見直すべき3つの視点を、具体的な事例を交えながら徹底的に解説します。この記事を最後までお読みいただければ、あなたは社員の退職理由に一喜一憂するステージから脱却し、社員が自律的に動き、会社と共に成長していけるような、強くしなやかな組織作りのための具体的なヒントを得られるはずです。

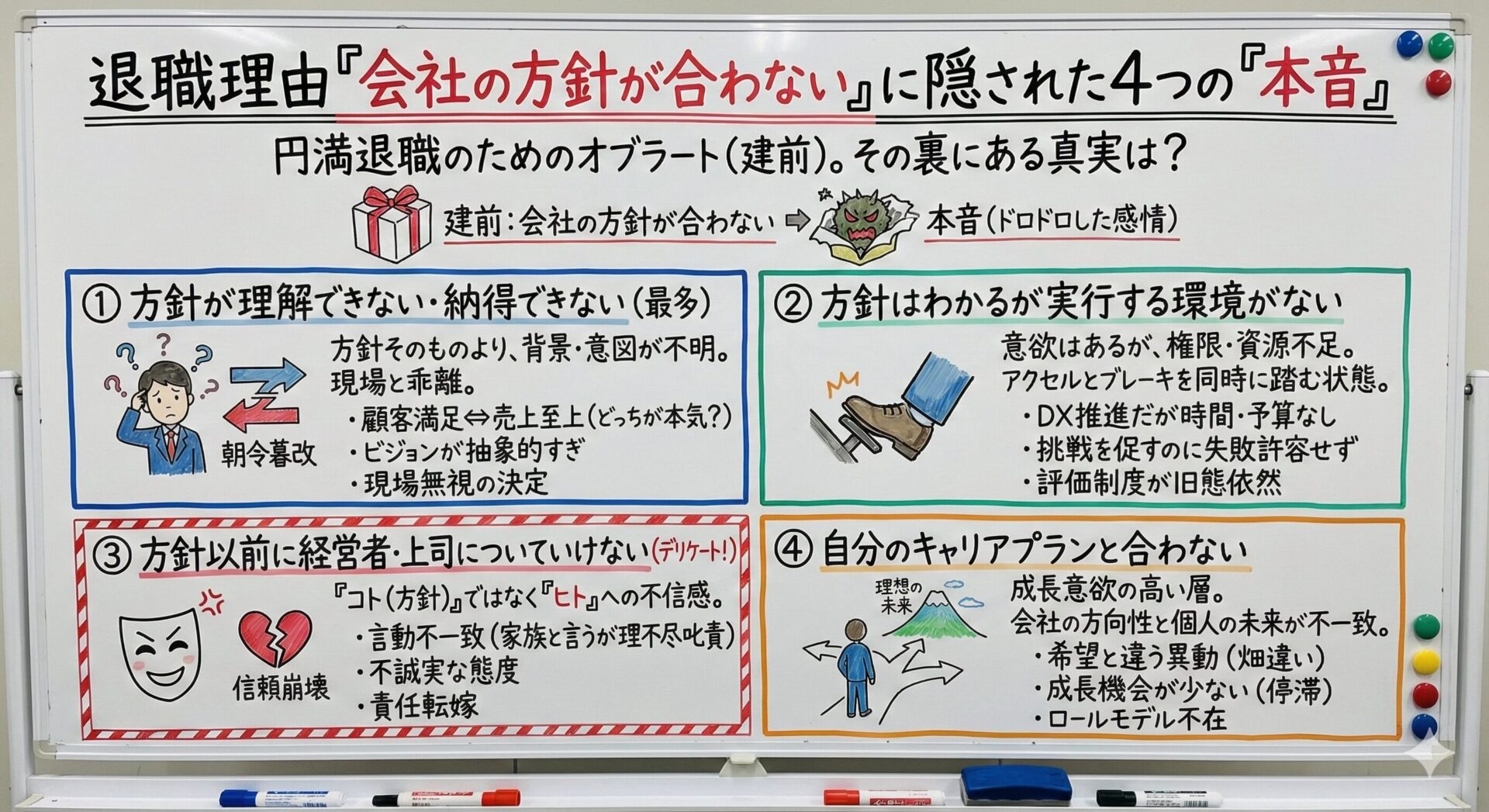

「会社の方針が合わない」に隠された4つの「本音」

社員が退職を決意する際、「会社の方針が合わない」という言葉は、非常に使い勝手のよい言葉です。本音をストレートに伝えて角を立てることを避け、円満に退職したいという気持ちの表れであることがほとんどです。

では、そのオブラートに包まれた言葉の裏には、どのような本音が隠されているのでしょうか?私がこれまで見てきた数多くのケースから、代表的な4つのパターンに分類できます。

本音①:方針が理解できない・納得できない

これは最も多いケースです。経営者が示す方針そのものに反対しているのではなく、そもそも方針が何なのかを正しく理解できていない、あるいは、なぜその方針を掲げるのかという背景や意図に納得ができていない状態です。

- 具体例:

- 「今期は顧客満足度を最優先する!」と社長が宣言した翌週には、「とにかく今月の売上目標を達成しろ!」と檄を飛ばしている(朝令暮改で、どちらが本気なのかわからない)。

- 「業界の常識を覆す、革新的なサービスを創造する」という立派なビジョンを掲げているが、具体的に何をどうするのか、社員には全く示されていない(ビジョンが抽象的すぎる)。

- 経営会議で決定された方針が、現場の実態とかけ離れており、実行不可能だと感じている(現場との断絶)。

このような状況では、社員は「社長の言うことは気分次第だ」「どうせまた思いつきだろう」と、方針を自分事として捉えることができません。結果として、経営者と社員の間に見えない溝が生まれ、「方針が合わない」という諦めの言葉に繋がるのです。

本音②:方針はわかるが実行する環境がない

経営者の示す方針に共感し、その実現に向けて意欲を持っている社員もいます。しかし、いざ実行しようとすると、必要な権限や資源(ヒト・モノ・カネ・情報)が与えられず、行動に移せないというケースです。

- 具体例:

- 「DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進して業務効率を上げるぞ!」という方針が出たものの、現場は日々の業務に追われ、新しいツールを学ぶ時間もなければ、導入するための予算もない。

- 「若手にどんどん挑戦させたい」と経営者は言うが、失敗を許さない組織文化が社内に根付いているため、新しい企画を提案しても「前例がない」「リスクが大きすぎる」と上司に却下されてしまう。

- 高い目標を掲げているにも関わらず、人事評価制度は旧態依然とした年功序列のままであるため、頑張って成果を出しても給与や役職に反映されず、モチベーションが上がらない。

このような状態は、社員にとって「アクセルとブレーキを同時に踏まされている」ようなものです。意欲がある社員ほど、この矛盾に強いストレスを感じ、「この会社では、やりたいことができない」「正当に評価してもらえない」という不満を募らせ、「方針は良いのですが…」という前置きと共に去っていくのです。

本音③:方針以前に経営者・上司についていけない

これは、非常にデリケートでありながら、本質的な問題です。社員は「方針」という”コト”に不満があるのではなく、方針を語る「経営者や上司」という”ヒト”に対して、信頼を失っているケースです。

- 具体例:

- 「社員は家族だ」と公言しながら、気に入らない社員を理不尽に叱責したり、エコひいきしたりする。

- 「誠実であれ」と顧客への姿勢を説く経営者自身が、取引先や社員に対して不誠実な言動をとっている。

- 業績が悪化した途端、それまでの威勢の良さはどこへやら、責任を幹部や社員に転嫁する。

経営者は、社員にとって「会社の象徴」です。その経営者の言動が掲げる方針と一致していなければ、どんなに立派な方針も空虚な言葉にしか聞こえません。人間的な信頼関係がなければ、人々はついてきません。しかし、経営トップに対して面と向かって「あなた自身が信頼できません」などと言うことはできないため、「会社の方針と私の考えが合いませんでした」という、間接的な表現に落ち着くのです。

本音④:自分のキャリアプランと合わない

特に、成長意欲の高い若手や中堅社員に多い退職理由です。会社の進む方向性と、自分自身が思い描く将来のキャリアの方向性が異なるとき、彼らは自身の成長のために転職を決断します。

- 具体例:

- 専門スキルを磨きたいと考えているのに、会社の方針で全く畑違いの部署への異動、あるいは役割の変更を命じられた。

- 会社の事業が安定している(悪く言えば停滞している)ため、このまま在籍していても新しいスキルや経験を得られる機会が少ないと感じる。

- 5年後、10年後の自分の姿が、魅力的なロールモデルである上司や先輩の姿と重ならない。

これは、必ずしも会社に非があるわけではありません。しかし、社員一人ひとりのキャリア観が多様化する現代において、会社が社員の成長を支援する仕組みや、多様なキャリアパスを用意できなければ、「この会社で働き続ける未来が見えない」と感じる社員を引き留めることは難しくなります。

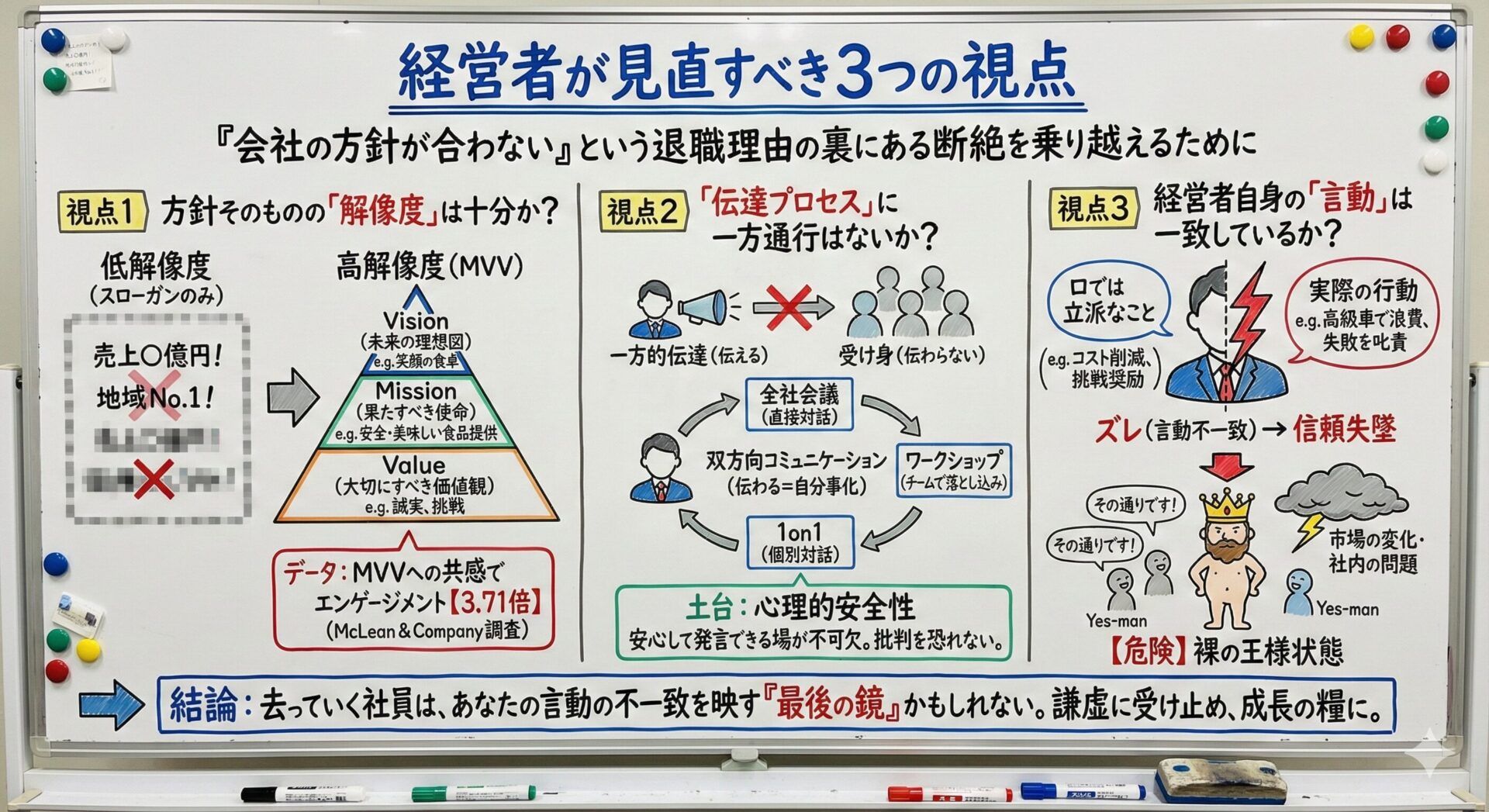

経営者が見直すべき3つの視点

さて、ここまで「会社の方針が合わない」という言葉に隠された本音を見てきました。これらの本音は、すべて「経営者と社員の間の断絶」から生まれています。

では、この断絶を乗り越え、社員が「この会社で頑張りたい」と思える組織を作るために、経営者は何を見直すべきなのでしょうか?ここでは、3つの重要な視点をお伝えします。

視点1:方針そのものの「解像度」は十分か?

「我が社の方針は〇〇だ」と、あなたは即答できるでしょうか?そしてその方針を、社員はあなたと同じように本当に理解しているのでしょうか?

多くの中小企業でありがちなのが、「売上〇億円達成!」「地域No.1を目指す!」といったスローガンだけが方針として掲げられているケースです。これらは目標としては分かりやすいですが、方針としては解像度が低すぎます。

ここで重要になるのが、「ミッション・ビジョン・バリュー」という考え方です。

- ビジョン(Vision): 会社が将来、「どうなりたいか?」という理想の姿(例:この街の食卓を、私たちの作った食品で笑顔にする)

- ミッション(Mission): ビジョンを実現するために、社会に対して「何を果たすべきか?」という使命(例:安全で、美味しく、手頃な価格の食品を、安定的に供給し続ける)

- バリュー(Value): ミッションを遂行する上で、社員が「大切にすべき価値観や行動指針」(例:誠実さ、挑戦、チームワーク)

これらの3つが明確に定義され、一貫性を持っていると、方針の解像度は高まります。社員は「なぜこの目標を目指すのか(ミッション)」「その先にどんな未来があるのか(ビジョン)」「そのために日々何を意識すればいいのか(バリュー)」を理解し、日々の業務と会社全体の方向性がつながり、主体的に行動しやすくなるのです。

McLean & Companyによる最新の調査によると、企業のビジョン・ミッションに「共感・一致」している社員は、そうでない社員に比べて 3.71倍 エンゲージメントが高いという結果が出ました。これは、企業が自社の価値観や目的を明確にし、それを社内に浸透させる重要性を裏付けるデータです。

あなたの会社の方針は、社員が日々の仕事の意味を見出し、誇りを持てるような”解像度”の高い言葉で語られていますか?一度、自社の理念や方針をこの3つの視点で整理し直してみてください。

ミッション・ビジョン・バリューについては以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

視点2:「伝達プロセス」に一方通行はないか?

どんなに素晴らしい方針を掲げても、それが社員に伝わらなければ意味がありません。そして、ここでの最大の落とし穴は、「伝える」ことと「伝わる」ことは全く違うということです。

多くの経営者は、全体朝礼や会議の場で方針を「伝えた」ことで満足してしまいがちです。しかし、社員は一度聞いただけではその真意を深く理解することはできません。むしろ一方的な伝達は、「また社長が何か言っている」という受け身の姿勢を生むだけです。

重要なのは、双方向のコミュニケーションを通じて、方針を「自分事化」してもらうプロセスです。

- 全社会議: 経営者が直接、全社員に対して方針を説明し、その場で自由に質疑応答を受け付ける場を設ける。社長の想いや熱量を直接伝える絶好の機会です。

- 部署ごとのワークショップ: 「会社全体のビジョンを、私たちの部署の目標に落とし込むとどうなるか?」「そのために、明日から何をすべきか?」を、チームで話し合ってもらう。これにより、方針が具体的なアクションに繋がります。

- 1on1ミーティング: 上司と部下が定期的に1対1で対話する時間を設ける。会社の方針と個人のキャリアプランを結びつけたり、業務上の悩みや課題を聞き出したりすることで、納得感を醸成し、信頼関係を深めます。

こうした対話の場を機能させる上で不可欠なのが、「心理的安全性」です。これは、「この組織の中では、自分の意見や素朴な疑問を口にしても、罰せられたり、人間関係が悪化したりしない」と、メンバーが安心して感じられる状態を指します。心理的安全性が低い職場では、社員は「こんな初歩的な質問をしたら、馬鹿だと思われるのではないか?」「反対意見を言ったら、睨まれるのではないか?」と萎縮し、本音を言えません。その結果、経営者は「社員は納得してくれている」と勘違いし、気づいた時には手遅れ、という事態に陥るのです。

経営者自らが、社員のどんな小さな声にも真摯に耳を傾け、反対意見や厳しい指摘を歓迎する姿勢を示すこと。それが、方針が本当に「伝わる」組織風土を作る第一歩です。

心理的安全性、1on1ミーティングについては以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

視点3:経営者自身の「言動」は一致しているか?

最後に、最も重要であり、最も難しいのがこの視点です。結局のところ、会社の方針を最終的に体現しているのは、経営者であるあなた自身の「日々の言動」に他なりません。

社員は、経営者が会議室で語る立派な言葉よりも、廊下ですれ違った時の挨拶や何気ない一言、困難な状況での振る舞いを驚くほどよく見ています。

- 「コスト削減」を掲げながら、自分は高級車を乗り回して経費を自由に使っていないか?

- 「挑戦を奨励する」と言いながら、部下が起こした小さな失敗をみんなの前で厳しく叱責していないか?

- 「風通しの良い組織に」と言いながら、自分に都合の良い意見ばかりを聞き、耳の痛い報告をする社員を遠ざけていないか?

もし掲げる方針とあなた自身の言動に少しでもズレがあれば、社員の心は一瞬で見抜きます。そしてその瞬間に、会社の方針はただの「お題目」となり、経営者への信頼は失墜します。これが前章でお伝えした本音③「経営者についていけない」の正体です。

冒頭で触れた、「方針に合わないなら辞めてもらった方がいい」という考え方。それ自体が間違っているわけではありません。しかし、その考えが強すぎると、自分と考えの違う社員、つまり自分に厳しい意見や異論を唱えてくれる貴重な存在を、自ら切り捨ててしまう危険性を孕んでいます。

本当に危険なのは、イエスマンばかりに囲まれ、自分たちの裸の姿が見えなくなる「裸の王様」状態に陥ることです。そうなると、市場の変化や社内の問題の兆候を見逃し、気づいた時には取り返しのつかない事態になりかねません。

「会社の方針が合わない」と去っていく社員は、もしかしたら、あなたの言動の不一致を教えてくれる、最後の鏡だった可能性もあります。そう捉える謙虚さを持つことが、経営者として成長し続けるために不可欠ではないでしょうか。

Q&A

Q1. 社員の本音を引き出すには、具体的にどうすればいいですか?

A. まずは「場」と「関係性」の構築が不可欠です。改まった面談では、社員も建前で話してしまいがちです。上述した1on1ミーティングを、評価のためではなく「あなたのための時間」として定期的に設けるのが効果的です。その際、上司は「聞く」に徹し、決して話を遮ったり、すぐにアドバイスや説教を始めたりしないことが重要です。また、退職が決まった社員に対して行う「退職者インタビュー」も有効です。利害関係がなくなるため、より本音に近い意見が聞ける可能性もあります。「今後の会社を良くするために、ぜひ君の意見を聞かせてほしい」と真摯にお願いし、人事担当者や可能であれば経営者自らが話を聞くことをお勧めします。

Q2. 理念やビジョンを策定しましたが、なかなか浸透しません。何から手をつければ良いですか?

A. 理念やビジョンを「額縁に入れて飾る」だけで終わらせないためには、具体的な行動に結びつける仕組みが必要です。まず手始めに、評価制度の見直しをお勧めします。例えば、バリュー(行動指針)に「挑戦」を掲げているなら、「新しい挑戦をしたか」「失敗から学んだか」を評価項目に加えるのです。売上などの業績だけでなく、理念に沿った行動(プロセス)を評価することで、会社が何を大切にしているのかというメッセージが明確に伝わります。また、社内報や朝礼などで、理念を体現している社員の行動を具体的に紹介し、称賛することも、文化として根付かせる上で非常に効果的です。

Q3. 厳しいことを言うと社員が辞めてしまうのではないかと不安です。どうバランスを取ればいいですか?

A. 大変重要なお悩みです。これは「厳しさ」の質の問題です。感情的に叱責したり、人格を否定したりするような「理不尽な厳しさ」は、百害あって一利なしです。一方で、会社のビジョンや目標達成のために、相手の成長を心から願って伝える「愛のある厳しさ」は、むしろ信頼関係を深めます。そのために重要なのは、日頃からの関係構築です。普段から社員の働きぶりをよく見て、感謝や承認の言葉を伝え、小さな成功を一緒に喜ぶ。そうしたポジティブなコミュニケーションの土台があって初めて、「君ならもっとできるはずだ」「この点は、会社の方針と違うから改善してほしい」といった厳しいフィードバックが、相手の成長を促すメッセージとして正しく受け取られます。「承認9割、指摘1割」くらいのバランスを意識すると良いでしょう。

まとめ

「会社の方針が合わない」という、たった一言の退職理由。しかし、その奥には、社員一人ひとりの「わかってほしい」という切実な願いが込められています。

それは、

- 「方針が理解できない」という訴えかもしれません。

- 「やりたいのに、できない」というもどかしさかもしれません。

- 「あなたについていけない」という無言の抗議かもしれません。

- 「ここでは成長できない」という未来への不安かもしれません。

これらの声に蓋をし、「合わないなら仕方ない」と割り切るのは簡単です。しかし、その先に待っているのは、変化に対応できず、静かに衰退していく組織の未来です。

今回お伝えした3つの視点、

- 「方針」そのものの”解像度”を高めること

- 「伝達プロセス」を”双方向”にすること

- 「経営者自身」の”言動”を一致させること

これらは、一朝一夕に実現できるものではありません。しかし、経営者であるあなたが、強い意志を持って一つずつ取り組むことで、組織の空気は確実に変わります。

社員の退職理由は、自社と、そして経営者自身を映し出す「鏡」です。その鏡に映った姿から目をそらさず、真摯に向き合うこと。それこそが、採用難の時代を乗り越え、社員が「この会社で、この社長のもとで働きたい」と心から思える、強く魅力的な企業を創り上げるための、唯一の道なのです。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)