唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

私が中堅中小企業を支援する中で、多くの企業が抱える根深く、そして深刻な問題が「人材育成」、特に「教える文化の欠如」です。

「うちはOJT(On-the-Job Training)でやっているから大丈夫だよ」

「昔はみんな、先輩の背中を見て仕事を覚えたもんだ」

「一人ひとり手取り足取り教えている時間なんて、うちみたいな中小企業にはないよ」

もしあなたが少しでもこう思われたなら、本コラムを最後までお読みください。これは決して、精神論や綺麗事の話ではありません。「教えられない」という状態は、あなたが気づかぬうちに会社を静かに蝕み、気づいた時には手遅れになりかねない、極めて危険な経営リスクなのです。

これまで様々な企業の栄枯盛衰を見てきましたが、成長し続ける企業と、停滞・衰退していく企業。その差は、最新の設備や画期的な商品だけではありませんでした。決定的な違いは、人を育て、技術や想いを次の世代につないでいく「教育体制」にあります。

本コラムでは、なぜ「教えられない」職場が危険なのか、その先に待ち受ける悲惨な末路とは何かを、私が現場で見てきた生々しい事例と客観的なデータを交えながら徹底的に解説します。そして、明日からでも始められる具体的な処方箋を提示します。

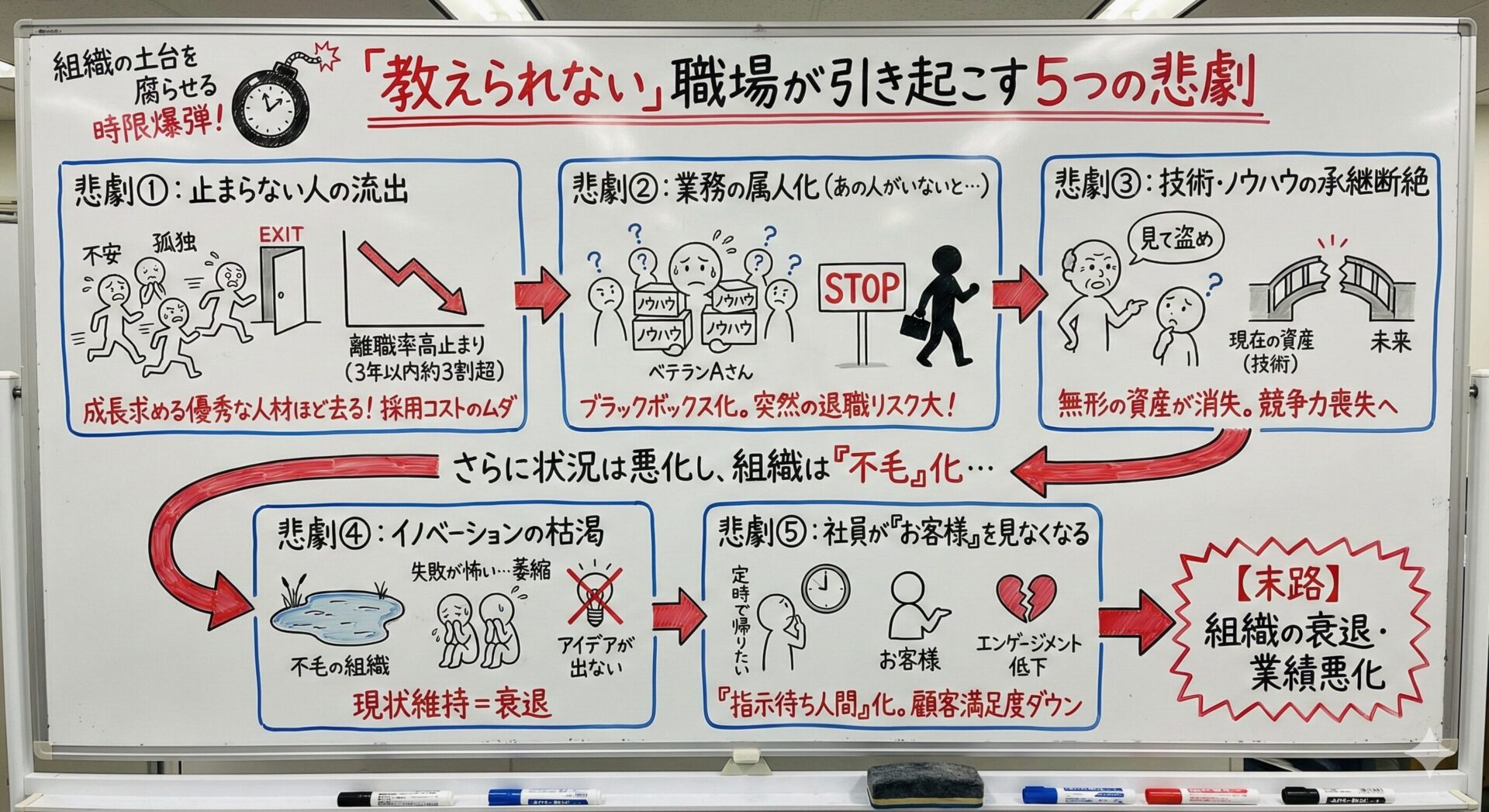

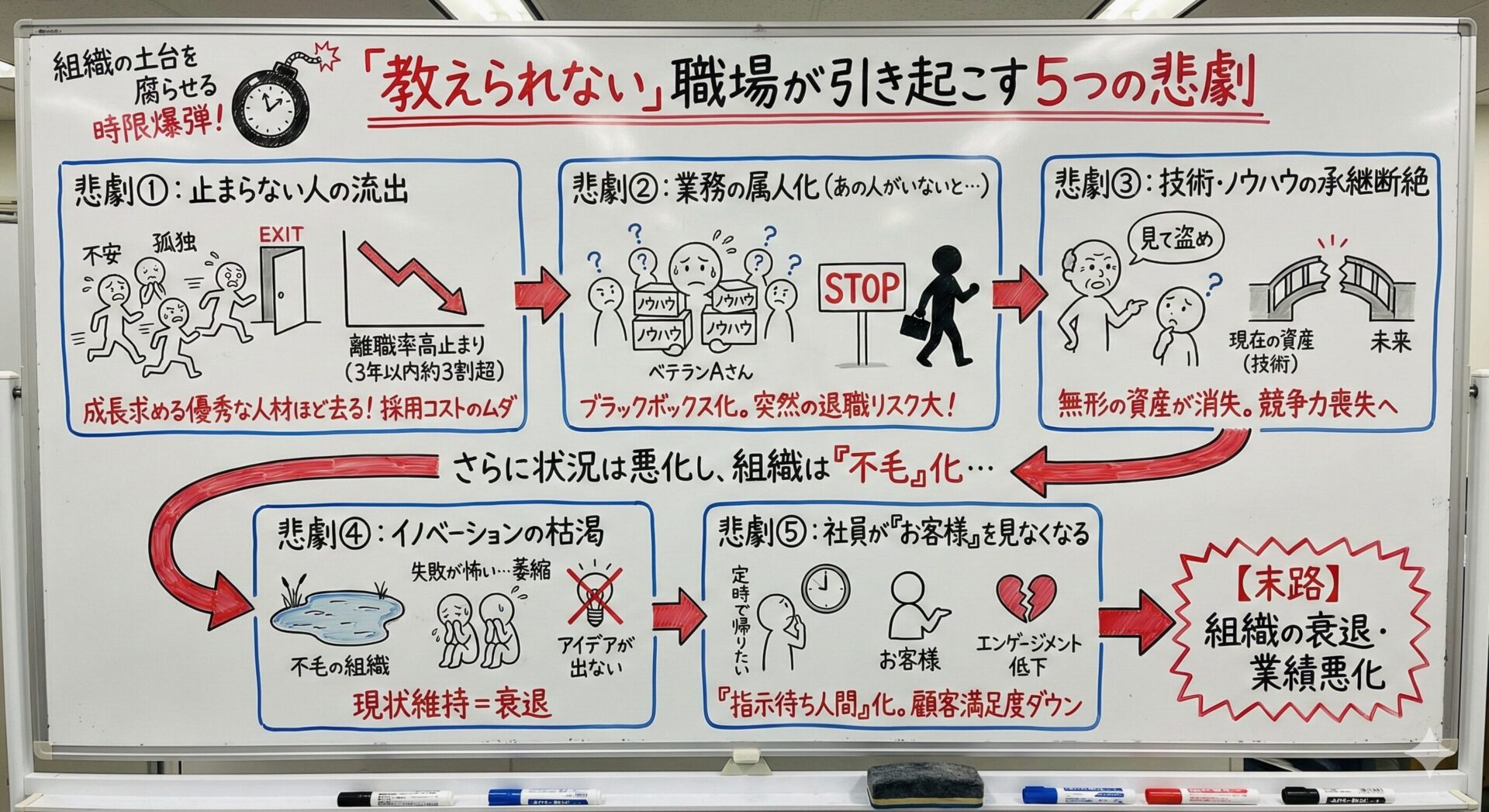

「教えられない」職場が引き起こす5つの悲劇

教育体制が整っていない職場は、例えるなら、いつ爆発するか分からない時限爆弾を抱えているようなものです。すぐには表面化しないため、多くの経営者が見過ごしてしまいます。しかし、確実に組織の土台を腐らせ、やがて深刻な事態を引き起こすのです。

悲劇1:止まらない人の流出

最も分かりやすく、そして経営に直接的なダメージを与えるのが「離職率の増加」です。

- 「何をすれば良いか分からない」という不安

- 「質問しても『見て覚えろ』と突き放される」という孤独感

- 「自分は成長できていない」という焦り

このような環境に置かれた新入・若手社員は、早々に見切りをつけて辞めていきます。厚生労働省のデータによれば、新規学卒就職者の就職後3年以内の離職率は新規高卒就職者38.4%、新規大卒就職者34.9%となっており、依然として高い水準にあります(厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」より)。これは、単に「最近の若者は忍耐力がない」で片付けられる問題ではありません。成長したいという意欲を持つ優秀な人材ほど、成長できる環境を求めて去っていくのです。

考えてみてください。一人を採用するのに、求人広告費、紹介手数料、面接にかかる人件費など、数十万から百万円以上のコストがかかります。その社員が一人前になる前に辞めてしまえば、その投資は全て水の泡となります。そしてまた、新たな採用コストが発生する…この負のスパイラルは、確実に会社の利益を蝕んでいきます。

私がかつて支援したある製造業の会社では、若手従業員の定着率の低さが長年の課題でした。社長は「もっと根性のある若者を採用しないと…」と嘆いていましたが、実態は違いました。現場ではベテラン職人が「俺の技は見て盗め」というスタイルを貫き、若手は萎縮して何も聞けない状態だったのです。結果、3年で半分以上が辞めていくという異常事態に陥っていました。

悲劇2:あの人がいないと仕事が回らない

「この仕事は、Aさんしか分からない」

「Bさんが休むと、途端に業務がストップする」

あなたの会社に、このような状況はありませんか? これは「業務の属人化」と呼ばれる非常に危険な状態です。

教育体制がない職場では、仕事のやり方やノウハウが個人の中に溜め込まれ、組織で共有されません。結果、特定の社員に業務が集中し、その人がいないと仕事が回らないという脆弱な組織が出来上がります。

業務の属人化は、具体的に以下のような問題を引き起こします。

- 生産性の頭打ち: 業務が標準化されていないため、組織全体の効率が上がらない。

- 品質のばらつき: 担当者によってやり方が違うため、製品やサービスの品質が安定しない。

- 不正の温床: 特定の人しか業務内容を把握していないため、チェック機能が働かず、不正やミスが起こりやすくなる。

- 突然の退職リスク: その担当者が突然退職してしまえば、業務が完全にブラックボックス化し、事業継続すら危うくなります。

あるIT企業では、システムの根幹部分を創業期から支えてきた一人のベテランエンジニアに頼りきっていました。社長も全幅の信頼を置いていましたが、そのエンジニアが競合他社に引き抜かれた途端、社内は大パニックになりました。残された誰もシステムの全容を把握しておらず、復旧と再構築に膨大な時間とコストを要しました。これは決して、他人事ではないのです。

悲劇3:技術・ノウハウの承継断絶

中堅中小企業にとって、長年培ってきた独自の技術やノウハウは、何物にも代えがたい「無形の資産」です。しかし、教育、つまり「承継」の仕組みがなければ、その貴重な資産はベテラン社員の引退と共に、いとも簡単に失われてしまいます。

「いつかは教えよう」と思っているうちに、時間は過ぎていきます。ベテラン社員も、日々の業務に追われる中で、自分の持つ技術を体系的に言語化し、若手に伝える訓練など受けていません。結果、感覚的・断片的にしか教えることができず、本質的な部分は受け継がれないまま、時間切れを迎えてしまうのです。

これは、事業承継の問題とも密接に関わっています。社長が自身の経営ノウハウや人脈を後継者にうまく引き継げないのと同じ構図が、現場のいたるところで発生しているのです。技術が途絶えれば、会社の競争力は失われ、やがては市場からの撤退を余儀なくされます。

悲劇4:イノベーションの枯渇

「教えられない」職場は、新しい知識やアイデアが生まれない「不毛の組織」と化します。

- 失敗を恐れる文化の醸成: 教えてもらえない環境では、若手は「下手に新しいことをやって失敗したら、何を言われるか分からない」と萎縮し、挑戦を避けるようになります。

- 多様な視点の欠如: 新しい人材が定着せず、同じメンバーで同じやり方を繰り返すだけでは、組織の考え方は硬直化していきます。外部の新しい知識や若い世代の柔軟な発想が組織に入ってこなければ、時代の変化に対応することはできません。

- 改善提案の消滅: 「言っても無駄」「どうせ変わらない」という諦めが蔓延し、現場からの改善提案なども全く上がってこなくなります。

変化の激しい現代において、現状維持はすなわち衰退を意味します。イノベーションが起きない組織は、ゆっくりと、しかし確実に競争力を失い、市場から取り残されていくのです。

悲劇5:社員が「お客様」を見なくなる

「エンゲージメント」とは、社員が会社のビジョンに共感し、自発的に貢献しようとする意欲のことです。これが高い組織は、活気に満ち溢れています。しかし、「教えられない」職場で働く社員のエンゲージメントは、著しく低下します。

- 成長実感の欠如: 「この会社にいても、自分は成長できない」と感じ、仕事への情熱を失う。

- 承認欲求の不満: 頑張っても誰にも認められず、適切なフィードバックももらえないため、承認欲求が満たされない。

- 組織への不信感: 「会社は自分を大切にしてくれていない」と感じ、会社への信頼や愛着が薄れていく。

エンゲージメントが低下した社員は、指示された最低限の仕事しかしない「指示待ち人間」になります。彼らの関心は、もはやお客様や会社の成長には向きません。「どうすれば楽ができるか」「どうすれば定時で帰れるか」だけを考えるようになります。 このような社員が増えた組織の末路は、想像に難くないでしょう。社内には諦めと不満の空気が蔓延し、顧客満足度は低下、業績も悪化の一途を辿るのです。

なぜあなたの会社は「教えられない」のか?中小企業を蝕む3つの病巣

では、なぜ多くの企業が、これほど危険な「教えられない」状態に陥ってしまうのでしょうか?これは決して、経営者や管理職の怠慢だけで片付けられる問題ではありません。そこには、中堅中小企業が抱えがちな構造的な病巣が存在するのです。

原因1:「時間がない、人がいない」という現実

最も大きな原因は、リソースの圧倒的な不足です。多くの中堅中小企業では、社長自らがトップ営業マンであり、役員や管理職も一人のプレイヤーとして現場の最前線に立っています。いわゆる「プレイングマネージャー」です。自分の目標数字を追いながら、部下のマネジメントも行う。これでは、腰を据えて部下を教育する時間など、物理的に確保できないのが現実です。

「人材育成が重要なのは、頭では分かっている。しかし、目先の売上を達成しなければ会社が回らない」

このジレンマこそ、多くの中小企業経営者が抱える苦悩の正体です。そして、緊急度は低いが重要度は高い「人材育成」は、日々の緊急業務の前に、どうしても後回しにされてしまうのです。

原因2:「OJT」という言葉の危険な誤解

多くの経営者が「うちはOJTでやっている」と言います。しかし、その実態は「OJTという名の放置・丸投げ」であることがほとんどです。

本来のOJT(On-the-Job Training)とは、

- 明確な育成計画(いつまでに、何を、どのレベルまでできるようにするか)

- 指導担当者(トレーナー)の任命と、その指導スキルの担保

- 定期的な進捗確認(面談など)とフィードバック

これらがセットになった、計画的・体系的な教育手法を指します。

しかし、多くの中小企業では、育成計画もなく、指導担当者のスキルもバラバラ。「分からないことがあったら、そのへんの先輩に聞いて」というスタイルが「OJT」だと誤解されています。これでは、教える先輩によって言うことが違ったり、忙しい先輩には質問しづらかったりと、新人は混乱し、孤立するだけです。「OJT」という便利な言葉が、教育体制の不備を隠すための隠れ蓑になってしまっているケースは、後を絶ちません。

原因3:経営トップの「覚悟」の欠如

最終的に、最も根深い原因は「経営トップの覚悟の欠如」に行き着きます。

- 人材育成を「未来への投資」ではなく「目先のコスト」と捉えている。

- 短期的な利益を優先し、長期的な組織づくりを軽視している。

- 「教育は現場の仕事」と考え、経営マターとして捉えていない。

社長が本気でなければ、組織は絶対に変わりません。管理職も「社長が本気じゃないのに、なぜ自分たちだけが苦労しなければならないのか?」と感じ、教育への熱意を失います。 「人が育てられないのは、現場の管理職の責任だ」と考える社長もいますが、それは大きな間違いです。教育体制を構築し、人を育てる文化を醸成するのは、間違いなく経営トップの最重要の仕事なのです。この覚悟なくして、組織の変革はあり得ません。

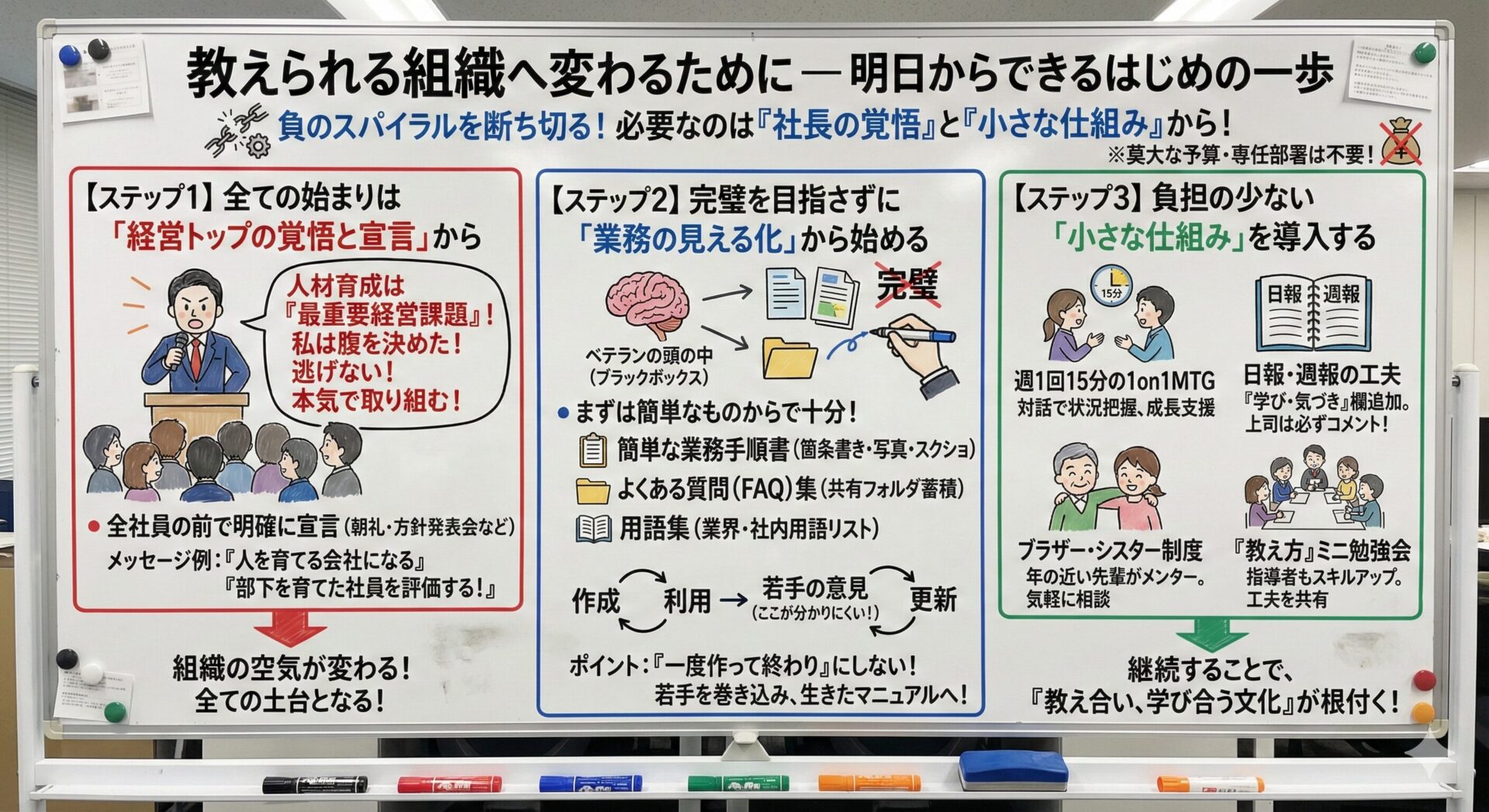

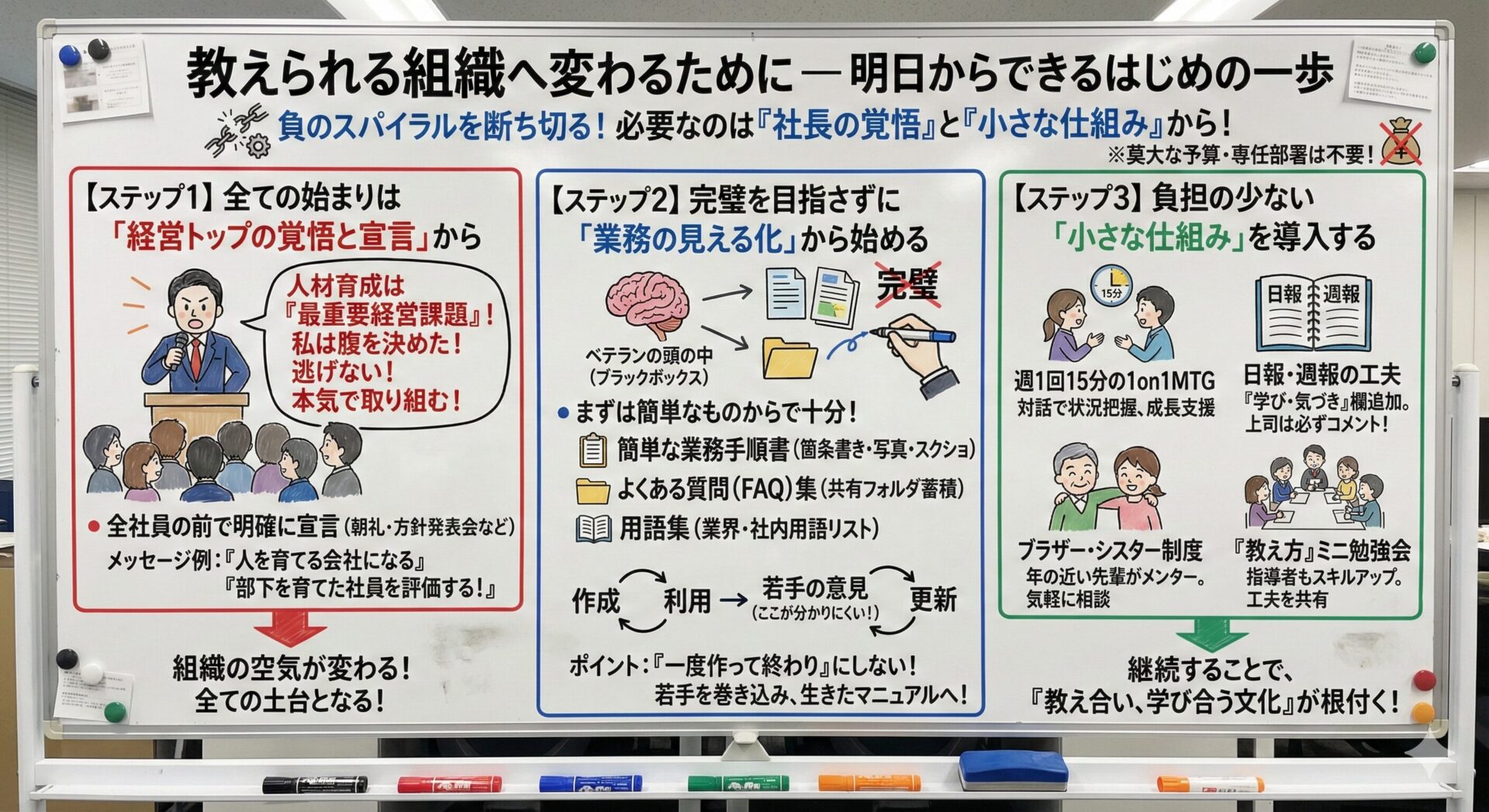

教えられる組織への変わるために-明日からできるはじめの一歩

では、どうすればこの負のスパイラルを断ち切り、「教えられる組織」へと変革できるのでしょうか?莫大な予算や専任の部署など必要ありません。重要なのは、社長の覚悟と、「小さな仕組み」から始めることです。

ステップ1:全ての始まりは「経営トップの覚悟と宣言」から

まず、社長自身が「人材育成は、わが社の最重要経営課題である」と腹を決め、覚悟することです。そして、その覚悟を全社員の前で明確に宣言してください。ぐらい的には、朝礼や経営方針発表会など、全社員が集まる場で、社長自身の言葉でこう語りかけるのです。

「これからの時代を生き抜き、会社を成長させていくために、私たちは『人を育てる会社』になる。教育から逃げることは、会社の未来から逃げることと同じだ。これからは、人材育成に本気で取り組む。売上目標の達成と同じくらい、いや、それ以上に、部下を育てた社員を私は評価する」

このトップの力強いメッセージが、組織の空気を変える第一歩です。社員は「社長は本気だ」と感じ、教育に対する意識が変わります。これが全ての土台となります。

ステップ2:完璧を目指さずに「業務の見える化」から始める

次に着手すべきは「業務の見える化」です。ベテラン社員の頭の中にある知識やノウハウを、少しずつ組織の資産に変えていく作業です。しかし、ここで完璧なマニュアルを作ろうとしてはいけません。完璧を目指すと、負担が大きすぎて必ず頓挫します。

まずは、以下のような簡単なものからで十分です。

- 簡単な業務手順書の作成: 箇条書きや写真・スクリーンショットを使って、業務の流れを書き出す。

- よくある質問(FAQ)集の作成: 新人からよく聞かれる質問とその答えを、共有フォルダなどに蓄積していく。

- 用語集の作成: 業界用語や社内用語をリストアップし、簡単な解説を加える。

ポイントは、「一度作って終わり」にしないことです。実際に使いながら、若手社員自身に「ここが分かりにくいです」「この手順を追加した方がいいです」と更新してもらうのです。こうすることで、マニュアルは生きたものになり、若手社員も当事者意識を持つようになります。

ステップ3:負担の少ない「小さな仕組み」を導入する

いきなり大掛かりな研修制度を導入する必要はありません。日々の業務の中に、教育の機会を意図的に組み込む「小さな仕組み」を導入するのです。

- 週に1回15分の「1on1ミーティング」: 上司と部下が1対1で話す時間を設けます。業務の進捗確認だけでなく、「今、何に困っている?」「この1週間で学んだことは?」といった対話を通じて、部下の状況を把握し、成長を支援します。

- 日報・週報の工夫: 単なる業務報告ではなく、「今日の学び・気づき」「挑戦したこと・失敗したこと」といった項目を追加します。上司はそれに必ず目を通し、一言でも良いのでコメントを返す。これだけで、部下は「見てもらえている」と感じ、内省する習慣が身につきます。

- ブラザー・シスター制度(メンター制度): 年の近い先輩社員を「お世話役(メンター)」として新人に一人つけ、業務のことから精神的なことまで気軽に相談できる相手を作る制度です。指導する側の先輩社員にも、「教える」ことを通じて成長する機会が生まれます。

- 「教え方」のミニ勉強会: 管理職や指導担当者を集め、「どうすれば効果的に教えられるか」について、外部の専門家を招いたり、お互いの工夫を共有したりする場を設けます。教える側もスキルアップが必要です。

これらの仕組みは、どれも大きなコストや時間を必要としません。しかし、継続することで、確実に組織の中に「教え合い、学び合う文化」が根付いていきます。

1on1については以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

Q&A

Q1. OJTと、ここで言う「教育体制の整備」は、具体的にどう違うのですか?

A.両者は対立するものではなく、「教育体制の整備」という大きな枠組みの中に、「計画的なOJT」が含まれるとイメージしてください。多くの企業が陥っている「OJTという名の放置」は、目的地も地図も持たせずに、ただ「出発しろ」と言っているようなものです。これでは遭難してしまいます。

一方、「教育体制が整備されたOJT」とは、

- ゴール設定: 「3ヶ月後には、一人で見積書が作成できる」といった明確なゴールがある。

- 地図(育成計画): ゴールに至るまでのステップ(1週目はこれを学ぶ、2週目はこれを実践する…)が示されている。

- ナビゲーター(指導者): 道に迷った時に相談できる、信頼できる指導者がいる。

- 現在地の確認(定期面談): 定期的に進捗を確認し、軌道修正を行う。

このように、場当たり的ではなく、意図的・計画的に現場での学びを設計することが、「教育体制の整備」の本質です。

Q2. 教える側の社員にばかり負担がかかり、モチベーションが下がってしまわないか心配です。

A. 非常に重要なご指摘です。この問題を防ぐには、2つのアプローチが必要です。

- 評価制度への反映: 最も効果的なのは、「部下をどれだけ成長させたか」を人事評価の重要な項目に組み込むことです。自分のプレイヤーとしての成績だけでなく、チーム全体の成果や部下の成長に貢献した社員がきちんと評価され、報われる仕組みを作ります。これにより、「教えることは自分の仕事であり、評価に繋がる」という認識が生まれます。

- 教えることのメリットの可視化: 人を教えるという行為は、実は教える側にとって最大の学びになります。自分の知識を言語化する過程で、自分自身の理解が深まります。また、部下が成長すれば、自分の仕事を任せられるようになり、結果的に自分の負担が減り、より付加価値の高い仕事に集中できるようになります。この「教えることのメリット」を、経営者や上司が繰り返し伝えていくことが大切です。

Q3. 外部の研修に行かせるだけでは、ダメなのでしょうか?

A. 外部研修も、専門的な知識やスキルを学ぶ上で有効な手段の一つです。しかし、外部研修だけに頼るのは非常に危険です。なぜなら、研修で学んだ知識は、職場で実践し、継続しなければ、すぐに忘れ去られてしまうからです。研修で高まったモチベーションも、日常業務に戻った途端に元に戻ってしまう「研修あるある」です。重要なのは、外部研修(Off-JT)と、職場での実践(OJT)を連動させることです。例えば、「研修で学んだことを、職場でどう活かすか」というアクションプランを発表させたり、上司がその実践を定期的にフォローしたりする仕組みが必要です。社内に「教える文化」がなければ、せっかくの研修費用も無駄になってしまう可能性が高いのです。

Q4. 私たちのような中小企業が、コンサルタントに頼むメリットは何ですか?具体的に何をしてくれるのですか?

A. 私たちのような外部の専門家が入る最大のメリットは、「客観的な視点」と「実行を加速させる推進力」をご提供できる点です。日々の業務に追われていると、自社の問題点に気づきにくかったり、分かっていても何から手をつければ良いか分からなかったりするものです。

私たちがご支援する場合、具体的には以下のようなことを行います。

- 現状分析と課題の明確化: 社長や社員の皆様へのヒアリング、現場の観察を通じて、「教えられない」本当の原因がどこにあるのかを客観的に診断します。

- 貴社に合った教育の仕組みづくり: 企業規模や業種、社風に合わせて、無理なく始められる「業務の見える化」の方法や、「小さな仕組み」の導入を具体的に設計します。テンプレートの押し付けではなく、オーダーメイドの処方箋を作成します。

- 実行の伴走支援: 計画を立てるだけでなく、それが現場に根付くまで、管理職向けの研修を行ったり、1on1ミーティングに同席してフィードバックしたりと、実行段階を徹底的にサポート(伴走)します。

- 社内の潤滑油としての役割: 経営層と現場の間に立ち、双方の意見を翻訳し、時には言いにくいことも代弁することで、改革への抵抗を和らげ、スムーズな導入を促進します。

自社だけでやろうとすると数年かかるような変革を、専門家の知見と経験を活用することで、半年から1年といった短期間で軌道に乗せることが可能になります。未来への時間を買う、と考えていただければ幸いです。

まとめ

本コラムでは、「教えられない」職場がいかに危険であり、その先にどのような末路が待っているか、そして、そこから脱却するための具体的なステップについてお話ししてきました。

「教えられない」職場は、

- 人を去らせ、

- 生産性を下げ、

- 技術を失わせ、

- 挑戦する気概を奪い、

- 社員の心を殺していく

まさに、静かに組織を蝕む病です。

しかし、希望はあります。

人材育成は、一部の大企業だけが取り組める特別なものではありません。社長が強い覚悟を持ち、完璧を目指さず、「小さな一歩」を踏み出すことで、組織は必ず変わることができます。

- まずは、社長の言葉で「人を育てる」と宣言すること。

- 次に、たった一つの業務でも良いので、手順を書き出してみること。

- そして、週に一度、部下と15分だけ向き合う時間を作ること。

この小さな変化の積み重ねが、やがて「教え合い、学び合う文化」を醸成し、人が育ち、定着する強い組織の土台となります。

人材育成は、コストではありません。それは、貴社の未来を創るための、最も確実で、最もリターンの大きい「投資」なのです。今日の話が、貴社の明るい未来を切り拓くきっかけとなることを、心から願っております。もし、自社だけでの変革に限界を感じたり、何から手をつけて良いか分からなくなったりした時は、いつでもお声がけください。20年間、数多の企業の変革に立ち会ってきた経験の全てをもって、貴社の未来づくりを全力でご支援することをお約束します。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)