唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

経営環境の変化がますます激しくなる中、目先の売上や利益に追われるあまり、気づけば「今月の数字はどうだ?」「今期の結果はどうなった?」と今だけを追っている経営者の方は多いのではないでしょうか?もちろん、会社が存続していくためには、日々のキャッシュフローや短期的な収益をしっかりと管理していくことは欠かせません。しかし、一方で5年後、10年後、さらには次の世代まで見据えた経営の舵取りを考えないまま走り続けると、大きな変化の波に適切に対応できなくなるリスクが高まってしまいます。とりわけ中堅中小企業は、人材や資金の面で経営資源が限られています。だからこそ、中長期的に自社をどのように導いていくのか、その「地図」となる中長期計画が重要になります。

私自身、経営コンサルタントとしての経験を積む中で、短期的思考に陥り組織が迷走してしまった事例を見てきました。本コラムでは、中長期計画がなぜ重要なのか、どのように立てて実行すべきなのか、そのポイントをわかりやすくお伝えしながら、中堅中小企業における具体的な活用方法を提案していきたいと思います。

なお、経営計画の必要性については音声でも配信していますので、ご興味がある方は以下のリンクよりお聴きください。

中長期計画とは何か?

「今だけ」の追求と中長期的視点のギャップ

中長期計画とは、企業が数年から10年程度のスパンで、目指す姿や大きな経営方針を具体的に示した計画のことを指します。これは短期的な目標(1年以内の予算や売上目標など)とは異なり、企業がより長い視点でどのようなポジションを築き、どの市場でどんな価値を提供するのかを示す「設計図」とも言えるでしょう。近年は経済のグローバル化やデジタル技術の進歩、そして新型ウイルスの出現、自然災害など、企業にとって予想外の出来事が目まぐるしく起こります。そのような状況下で、企業が生き残り、かつ継続的に成長し続けるためには、日々の数字だけに囚われるのではなく、将来像を明確に描いておく必要があるのです。

中長期計画とは、企業が数年から10年程度のスパンで、目指す姿や大きな経営方針を具体的に示した計画のことである。

中堅中小企業こそ中長期計画が重要

資金力のある大企業であれば、一時的な業績の不調をカバーできたり、多岐にわたる事業ポートフォリオ(企業が持つさまざまな事業や製品の組み合わせのこと)を組んだりすることができるでしょう。一方で、中堅中小企業は限られた人員や資金の中で効率的に経営を回さなければいけません。万一の外的ショック(かつてのリーマンショックや自然災害・新型ウイルスの流行など)が起きた場合、短期的な売上の落ち込みを焦ってその場しのぎの対策に終始していると、大きな損失や撤退を余儀なくされるケースも少なくありません。 そのため、「この不況が過ぎ去ったあと、当社はどんな事業をどんな顧客に向けて展開すべきか?」「3年後、5年後にはどんな組織体制でありたいか?」といったビジョンを明確にしておくことが不可欠です。これこそが中長期計画の役割であり、特に中堅中小企業にこそ必要とされる大きな理由です。

中長期計画を立てるべき理由

理由①:経営判断の軸が明確になる

中長期計画を策定することで、「私たちの会社は何のために存在し、どこに向かっていくのか?」という方向性がはっきりします。この方向性があるからこそ、日々の経営判断が迷わなくなるのです。例えば、「新規事業を検討するとき」「既存事業を縮小すべきかどうか迷うとき」「人材配置をどうするか決めるとき」――これらはすべて、中長期計画で描いたゴールとの整合性で判断できるようになります。

理由②:従業員のモチベーション向上

会社の未来の姿が示されていると、従業員は「自分がこの会社で働き続ければ、こうした未来が待っているのだ」という安心感や期待を抱くようになります。特に近年は、若い世代を中心に、「自分が働く意義」や「成長実感」を求める傾向が強まっていると言われています。会社としての中長期的な展望がぼんやりしていると、従業員の意欲や愛着心が薄れてしまいやすい傾向があるのです。逆に言えば、将来像がしっかり描かれていればこそ、従業員がやりがいを感じてイキイキと働ける環境を整えやすくなるとも言えます。

理由③:外部からの信用力アップ

銀行や取引先、投資家など、外部から資金や協力を得る際に、「われわれの会社は将来、こういう事業領域で成長を狙う」というビジョンや、それを実現するための計画がきちんと示されているかどうかは重要なポイントです。中長期的な投資計画を持つ中小企業は、金融機関との連携においても融資条件などの面で一般的に有利になりやすいと言われています。企業が将来の成長可能性をどう描いているかは、対外的な評価も左右するわけです。

理由④:不測の事態への備え

現代は「VUCA(ブーカ)」の時代とも呼ばれ、先行きが不透明な状況が常態化しています(VUCAとはVolatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguityの頭文字を取った言葉。不確実性が高い状況を指すビジネス用語です)。こうした環境下では、「急な需要変化にどう対応するか」「大きな経済危機が訪れたときにどうするか」など、複数のシナリオを描いておくのが望ましいです。中長期計画を作る過程では、リスクシナリオや代替策についても検討しますので、リスク管理や危機対応力を強化する効果が期待できます。

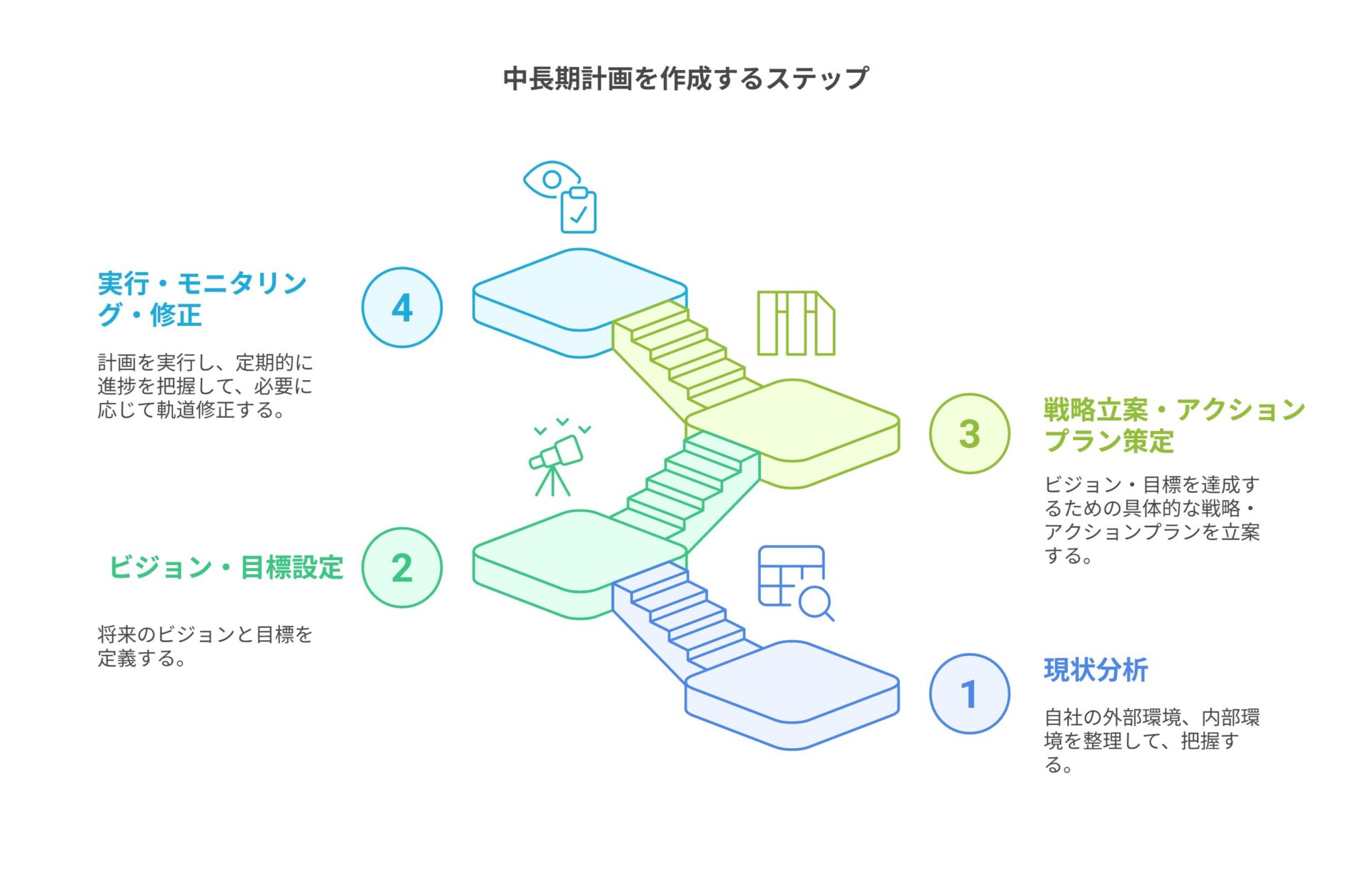

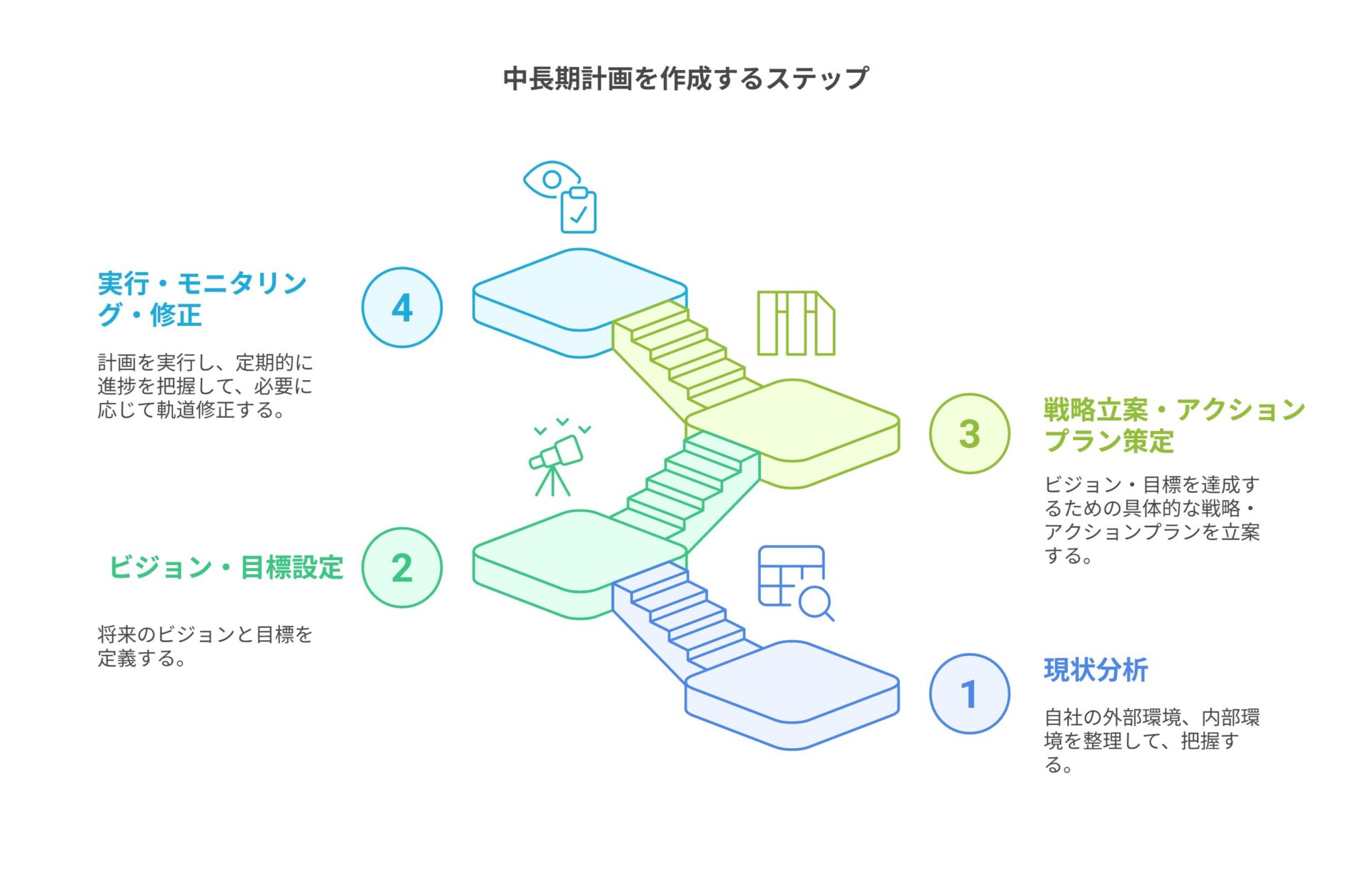

中長期計画を策定するステップ

中長期計画を立てるといっても、何から手を付ければいいのか迷う方も多いでしょう。ここでは大まかな4つのステップを紹介します。

ステップ①:現状分析

まずは自社の強み・弱み、事業環境、競合状況などを整理します。これを行う代表的なフレームワークとして「SWOT分析」があります。SWOT分析とは、Strength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の頭文字を取ったもので、社内外の要因を分析する際に用いられる手法です。特に中堅中小企業では、トップや幹部だけでなく、実務を担う管理職や中堅社員からも意見を聞くことで、現場のリアルな課題や強みを発掘することができます。

以下の記事で「SWOT分析」について詳しく解説していますので、ご興味がある方はぜひお読み下さい。

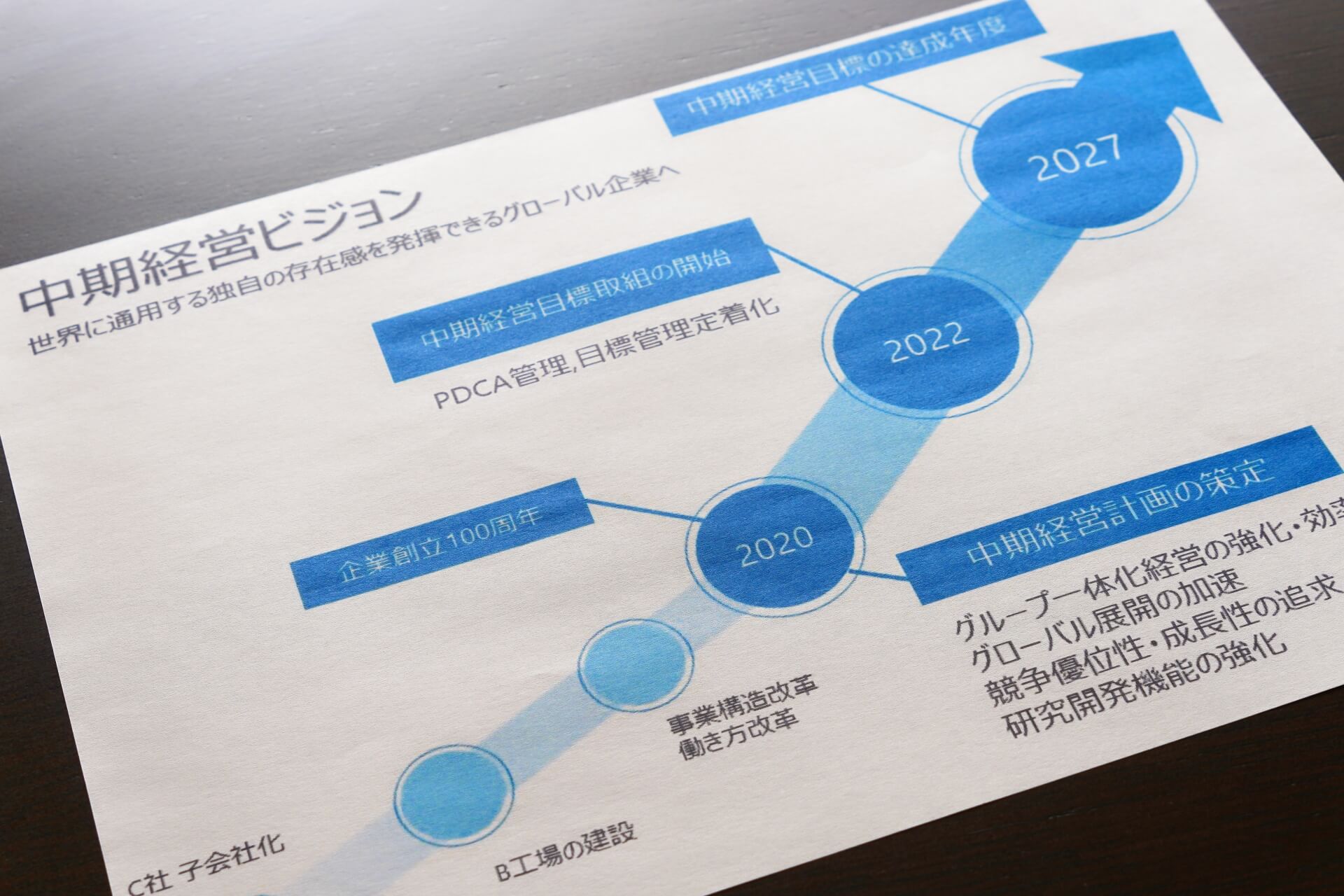

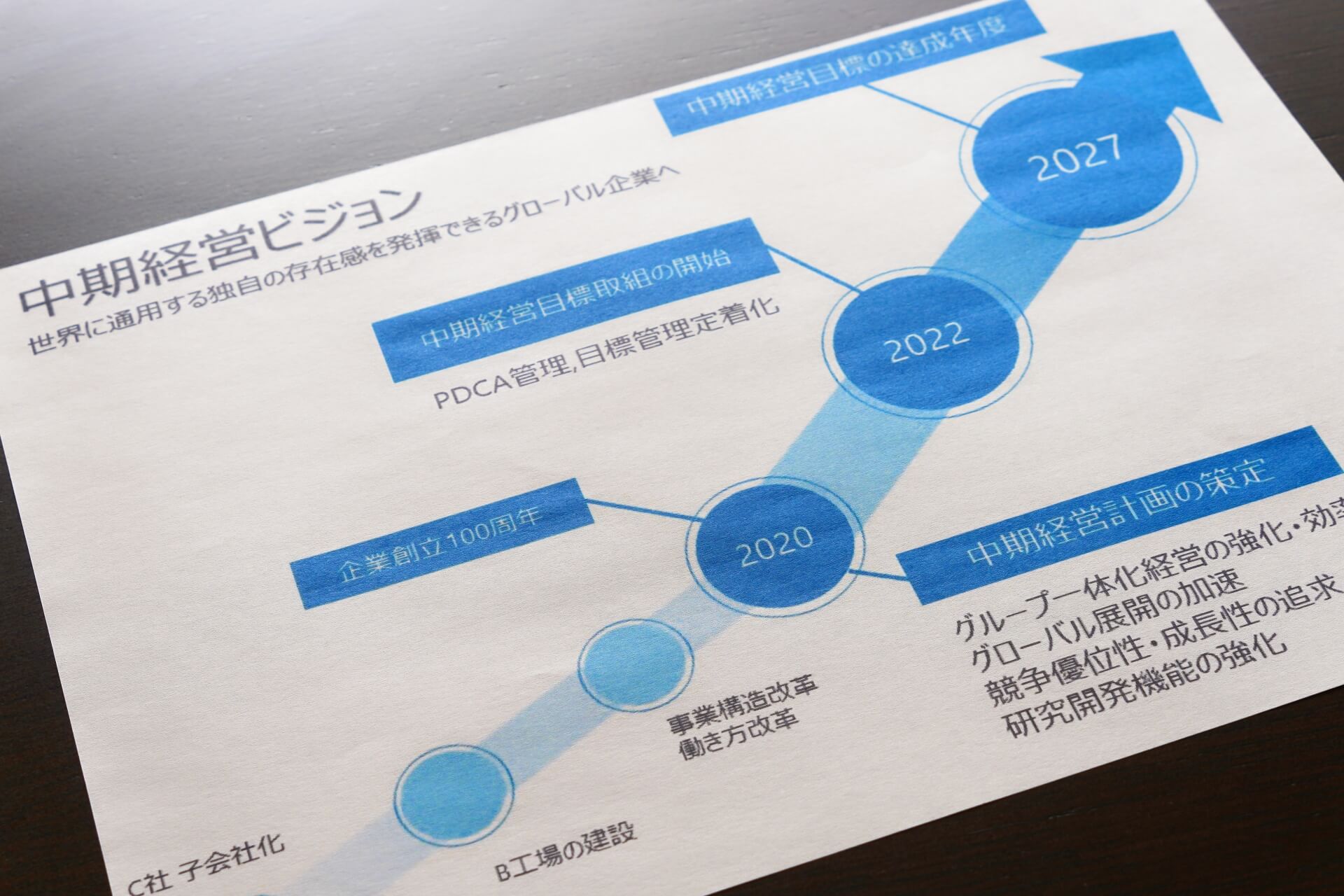

ステップ②:ビジョン・目標設定

現状分析を実施したら、次に「将来どんな会社になりたいか」「どんな顧客に、どんな商品・サービスを提供していきたいのか」というビジョンを描きます。その上で、売上高や利益率、新規事業の進出計画、人材育成方針など、複数の観点から数値目標と定性的な目標を設定しましょう。例えば、製造業であれば「5年後に部品加工の分野で国内トップレベルの技術力を持つ」といった定性的目標に加えて、「海外売上比率を現行の10%から25%へ引き上げる」といった具体的な数値目標を組み合わせるイメージです。

以下の記事で「ビジョン」について詳しく解説していますので、ご興味がある方はぜひお読み下さい。

なお、本コラムではSWOT分析→ビジョン策定の順で記載していますが、これはあくまで文章表現上の便宜的な順序です。例えばビジョンがすでにあるような場合は、その後に改めて外部環境や自社の強み・弱みを分析することで再検証・修正し、「本当に目指すべき姿」「今なら目指せる姿」にアップデートするプロセスとして、SWOT分析を活用します。つまり、実務上は両方を行き来しながら決定するケースが多いということです。ここで最も大切なのは、どのような順序であれ、「机上の空論にならないように、現状分析とビジョン設定を往復し、きちんと整合をとること」です。

ステップ③:戦略立案・アクションプラン策定

ビジョンと目標を設定したら、それを達成するための具体的な戦略・アクションプランを立てます。例えば「既存顧客のシェア拡大を図る」「新規顧客を開拓する」「新しい技術開発に投資する」「デジタルマーケティングを強化する」「社内教育制度を刷新する」など、方針を具体の施策に落とし込み、いつまでに誰が何を行うのかを明記します。また、戦略立案の際にはリスク管理も重要です。もし計画通りに進まなかった場合のシナリオや、外部環境が変化した際の修正方針を、あらかじめ概略でも決めておくと、緊急時に慌てずに済みます。

以下の記事で「ビジョン」について詳しく解説していますので、ご興味がある方はぜひお読み下さい。

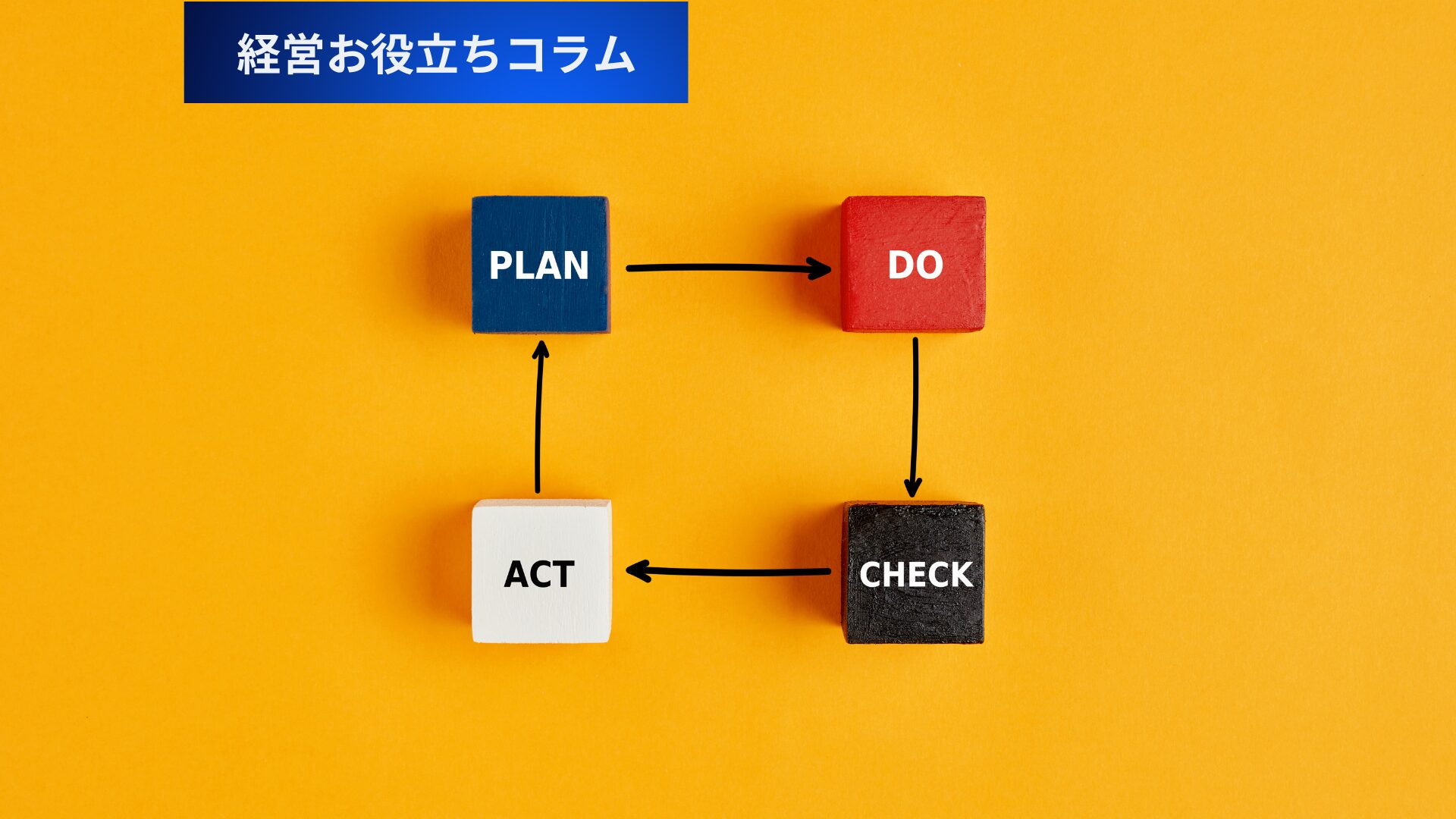

ステップ④:実行・モニタリング・修正

計画は作って終わりではなく、実行し、定期的に進捗を確認し、必要に応じて修正していくことが不可欠です。半年や1年といったタイミングで、計画と実績の差異を分析し、原因を追究したうえで改善策を打ち出しましょう。特に中堅中小企業の場合、外部環境や社内体制の変化によっては軌道修正が必要になることが多々あります。計画が絵に描いた餅にならないよう、現場とのコミュニケーションを密にしながら、柔軟にアップデートする姿勢が重要です。

以下の記事で実行・モニタリング・修正でカギとなる「PDCA」について詳しく解説していますので、ご興味がある方はぜひお読み下さい。

中堅中小企業が陥りやすい課題と対策

課題①:短期的利益を優先しすぎてしまう

業績が厳しい局面や、キャッシュフローが逼迫しているタイミングでは、「まずは今月、今期を乗り切らなくては」という意識が強く働きがちです。結果として、将来への投資や研究開発を後回しにしてしまい、さらに長期的な成長を阻害してしまう悪循環に陥ることがあります。

対策としては、上記のステップでも述べたように、現状のキャッシュフロー状況を踏まえつつも、中長期的なゴールを見据えた投資や戦略を明確に予算化・優先度設定することが必要です。

課題②:属人的経営が抜けきらない

オーナー経営者や創業メンバーのカリスマ性で会社を引っ張ってきた場合、計画という形で「見える化」しなくてもビジネスが回ってしまうケースがあります。ただし、これは規模が拡大するほど限界が来やすい方法です。経営者自身がすべてを指示・判断しなければならない状態が続くと、人が育たないだけでなく、組織の運営が停滞します。私は、この限界を突破することができず、成長が停滞してしまって苦労している経営者を何人も見てきています。

そこで、中長期計画を策定する段階から主要メンバーの意見を取り入れ、全員が自社の将来像を共有する場をつくることが大切です。計画を「トップだけのもの」にするのではなく、管理職や従業員にも理解しやすい形で周知・浸透させることで、属人的経営から脱却し、組織としての競争力を高めることが可能になります。

課題③:情報収集と分析に時間・コストがかけられない

大企業と比べ、中堅中小企業は専門部署が少なく、外部環境の調査や社内データの分析に十分な時間やコストを割けないという声はよく聞きます。確かに、自社単独で膨大な市場調査をするには限界があるかもしれません。

しかし、行政機関や商工会議所などが提供するデータを有効活用したり、業界団体が発行するレポートを参考にするなど、比較的低コストで利用できる情報ソースは意外と多く存在します。例えば、中小企業庁のウェブサイトや、独立行政法人中小企業基盤整備機構が公開している事例や統計情報などは、とても有益な資料が揃っています。これらの情報を積極的に収集し、自社の中長期計画に活用していくことをおすすめします。 また、近年の生成AIのリサーチ能力の向上は目を見張るものがあります。こういったデジタルツールも積極的に活用していくとよいでしょう。

Q&A

Q1.そもそも社長や経営幹部が頭の中で描いているビジョンがあるなら、わざわざ計画にまとめる必要はあるのでしょうか?

A.必要です。ビジョンを頭の中だけで把握している場合、周囲の幹部・従業員に正しく共有されず、方向性のズレが生じがちです。どんな素晴らしいビジョンでも、可視化しなければ幹部・従業員には理解されないと思って間違いないです。中長期計画として言語化・数値化すれば、全社的に認識を合わせやすくなり、社内外への説明責任も果たしやすくなります。また、後から振り返ることで計画と実績のギャップを検証し、学びを得ることも可能です。

Q2.中長期計画を作っても、環境変化が激しくなるとすぐに計画が役に立たなくなりそうで不安です。

A.計画は定期的に見直す前提で策定しましょう。一度作った計画を“絶対”としてしまうと、環境変化に柔軟に対応できません。半年や1年単位で進捗と外部環境の変化を見極め、その都度アップデートしていくことが重要です。むしろ、変化の激しい時代だからこそ、一定の方針と見直しサイクルがセットになった中長期計画が力を発揮します。

Q3.中長期計画を作るにはコンサルタントに依頼しなければいけないのでしょうか?費用が心配です。

A.必ずしもコンサルタントが必要というわけではありません。社内のメンバーや外部の有志との議論でも十分可能です。ただし、自社だけでは見えない客観的な視点や、市場分析・財務分析の手法などを取り入れたい場合は、専門家のサポートを受けるメリットも大きいでしょう。

Q4.従業員に計画を共有しても、結局は他人事になってしまい、実行段階で熱意が薄れてしまいます。どうすればいいですか?

A.従業員を計画策定の初期段階から巻き込むことがポイントです。事後的に「これが会社の中長期計画だ。やってくれ」と押し付けられると、人は当事者意識を持ちにくいものです。計画の草案づくりの段階からヒアリングや意見交換を行い、従業員の考えや疑問を反映し、納得感を得るプロセスを踏むことで、実行フェーズでのモチベーションも格段に上がります。

まとめ

今回のコラムでは、「中長期計画の重要性」と「なぜ中堅・中小企業が特にこれを意識すべきか」を中心に解説してきました。短期的な利益追求も大切ですが、それだけでは経営の軸が定まらず、外部環境が変化した際に柔軟な対応を取るのが難しくなります。中長期計画があることで、企業の未来像が明確になり、判断や行動に一貫性が生まれ、従業員や外部関係者からの信頼も得やすくなるのです。

- 今だけの数字に追われるリスク

→ 将来の方向性が見えず、変化に対応しにくい - 中長期計画を持つメリット

- 経営判断の軸が明確になる

- 従業員のモチベーション向上

- 外部信用力アップ

- 不測の事態への備え

- 策定ステップのポイント

- 現状分析(SWOT分析などを活用)

- ビジョン・目標設定(定性・定量両面)

- 戦略立案・アクションプラン策定

- 実行・モニタリング・修正(定期的に見直しを)

中長期計画をしっかり策定し、腰を据えて取り組んでいる企業は、厳しい経済環境でも生き残り、むしろ次の飛躍へとつなげている事例は少なくありません。一方で、「今だけ」や「目先の業績」だけを追いかけて迷走してしまった企業も見てきました。これまで培ってきた経験から断言できるのは、“中長期計画は企業の未来を創る羅針盤”であるということです。

どんなに優れた計画を立てても、それを実行し続け、適宜修正していく姿勢がなければ成果は出ません。ですが、逆に言えば、実行プロセスを回していく中で社内にノウハウが蓄積し、組織が進化していくのです。まさに“会社を育てる”感覚で取り組んでいただければと思います。 あなたが「今だけ」を追う経営から脱却し、中長期的な視野をもって着実な成長を目指す。このコラムがそんなきっかけになれば幸いです。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営ビジョンの明確化から中期経営計画の策定、単年度計画への落とし込み、実行段階の伴走支援までワンストップで支援しています。もし、この記事を読んで「具体的な経営計画の策定について専門家の意見を聞きたい」と感じた方は、下記フォームよりお気軽にご相談ください。初回のご相談(1時間)は無料となっています。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)

音声で聞く”唐澤智哉の「明日が変わる経営ラジオ」~社長が動く瞬間~”も随時更新中!!