唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「うちの会社は、人がすべてだ」

これは、私が数多くの中堅中小企業の経営コンサルティングに携わる中で、経営者の方々から幾度となく聞いてきた言葉です。企業の成長エンジンが「人」であることは、いつの時代も変わらぬ普遍の真理と言えるでしょう。

しかしその一方で、多くの経営者が「人の問題」で頭を抱えていることもまた事実です。

- 「鳴り物入りで採用した幹部候補が、全く期待外れだった…」

- 「面接ではあんなに優秀そうに見えたのに、なぜ活躍できないのだろうか?」

- 「社員の強みを活かせず、適材適所が実現できていないような気がする」

- 「部下の本心がわからず、気づけばいつの間にか離職してしまった…」

こうした悩みの根源の1つにあるのが、経営者の「人を見る力」です。もしこれらの言葉に一つでも心当たりがあるのなら、本コラムは必ずやあなたのお役に立てるはずです。

現場の最前線で、数多くの経営者のみなさまと伴走してきた経験から断言できるのは、「人を見る目」は、決して天性の才能やセンスではないということです。それは、正しい知識と意識、そして日々の実践によって、誰もが後天的に鍛えることができる「スキル」なのです。

本コラムでは、経営者が「人を見る力」を養うための実践的な方法を、余すところなくお伝えします。小手先のテクニックではなく、明日からの経営判断にすぐに活かせる、本質的な内容に絞りました。「もう、人選びで失敗したくない」「社員の可能性を最大限に引き出したい」と切に願う経営者であるあなたに、この記事をお届けします。

なぜ今、経営者に「人を見る力」が不可欠なのか?

そもそも、なぜ経営者は「人を見る力」を養わなければならないのでしょうか?その理由は、単に「良い人を採用するため」だけにとどまりません。人を見る力の欠如は、経営者が考える以上に深刻なダメージを会社に与えるのです。

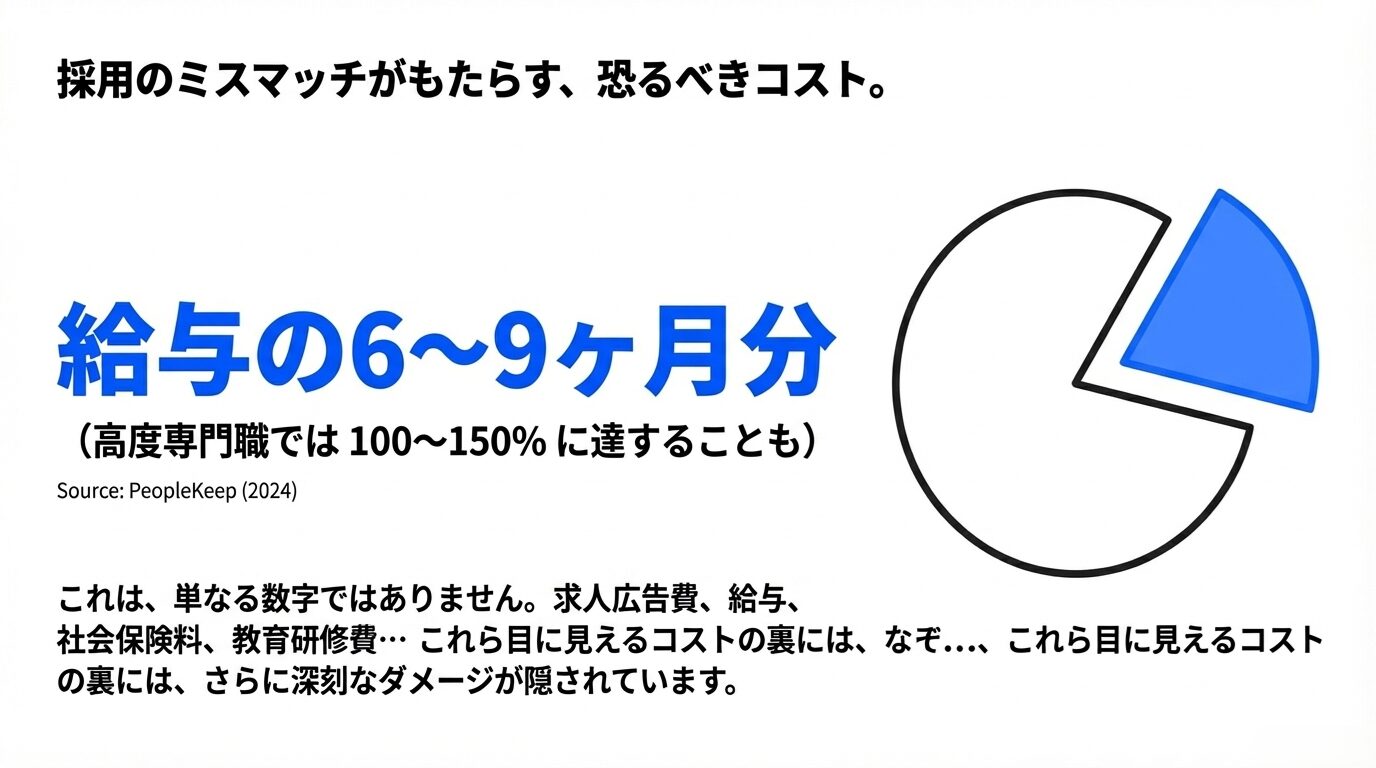

1. 採用ミスマッチがもたらす、恐るべきコスト

まず、最も分かりやすいのが採用におけるミスマッチのコストです。一人の社員を採用し、戦力になるまでには、求人広告費、紹介手数料、給与、社会保険料、教育研修費など、多額の費用がかかります。

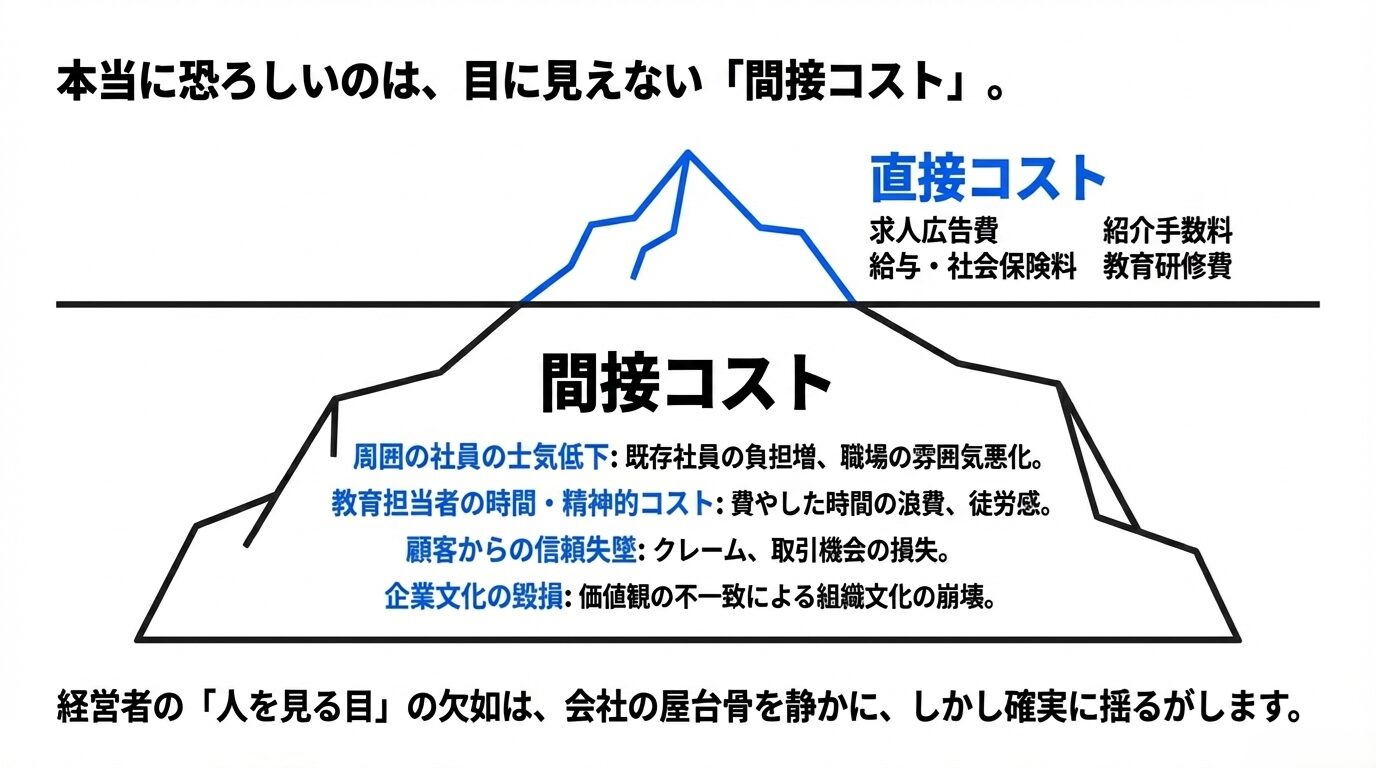

PeopleKeep(2024年)の記事によれば、給与60,000ドルの社員の離職によるコストは、採用・研修費込みで30,000〜45,000ドル(給与の6~9か月分)、高度専門職では100〜150%と推計されています。しかし、これはあくまで目に見える「直接コスト」に過ぎません。本当に恐ろしいのは、以下のような目に見えない「間接コスト」です。

- 周囲の社員の士気低下: 新入社員のパフォーマンスが低い、あるいは早期に離職することで、既存社員の負担が増え、職場の雰囲気が悪化します。

- 教育担当者の時間的・精神的コスト: OJT担当者や上司が費やした膨大な時間が無駄になり、徒労感が残ります。

- 顧客からの信頼失墜: スキルや意欲の低い社員が顧客対応をすることで、クレームや取引機会の損失につながる可能性があります。

- 企業文化の毀損: 会社の価値観に合わない人材が入ることで、これまで築き上げてきた組織文化が崩れるきっかけになり得ます。

これらの間接コストは金額に換算しづらいものですが、会社の成長を確実に蝕んでいきます。経営者の「人を見る目」の欠如は、会社の屋台骨を静かに、しかし確実に揺るがすのです。

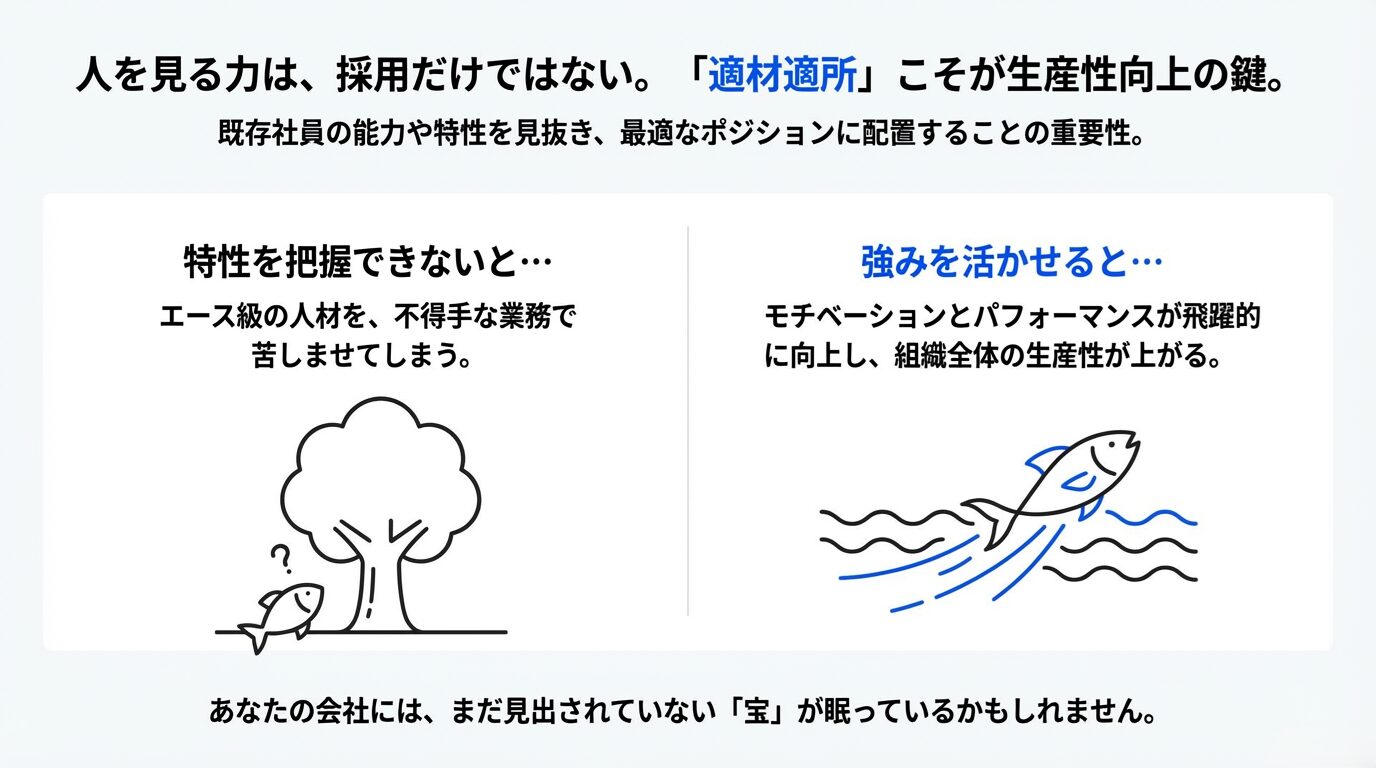

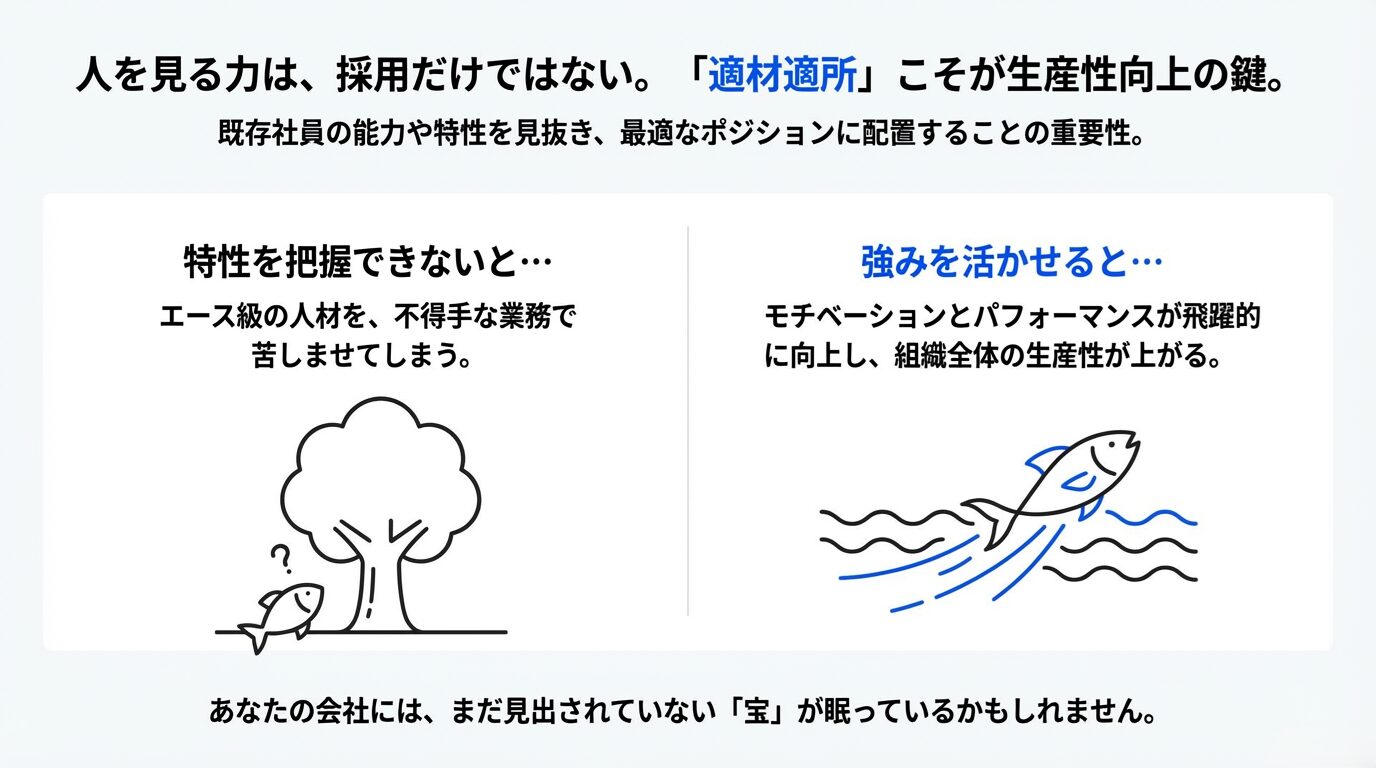

2. 「適材適所」こそが生産性向上の鍵

人を見る力は、採用時だけに求められるものではありません。むしろ既存社員の能力や特性を見抜き、最適なポジションに配置する「適材適所」の実現においてこそ、その真価が問われます。

人は誰しも、得意なこと・不得意なことがあります。情熱を注げられる領域もあれば、全く興味が持てない領域もあるでしょう。経営者が社員一人ひとりの特性を正確に把握できていなければ、本来であればエース級の活躍ができる人材を、不得手な業務で苦しませてしまうかもしれません。

強みを活かせる仕事は、社員のモチベーションとパフォーマンスを飛躍的に高めます。結果として、組織全体の生産性が向上し、イノベーションが生まれやすい土壌が育まれるのです。あなたの会社には、まだ見出されていない「宝」が眠っているかもしれません。それを発掘できるかどうかは、あなたの観察眼にかかっています。

要注意!「人を見る目がない」経営者に共通する5つの過ち

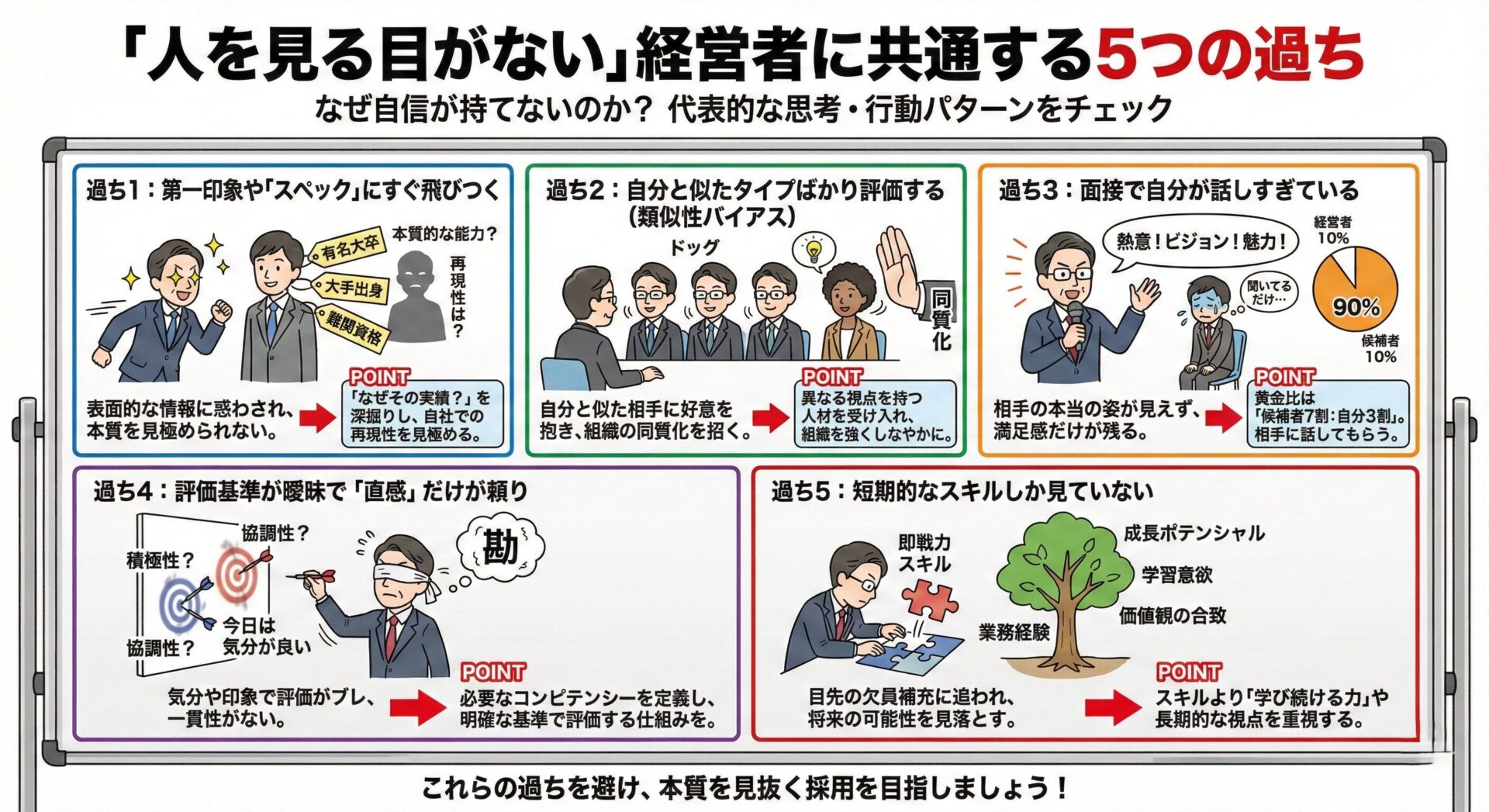

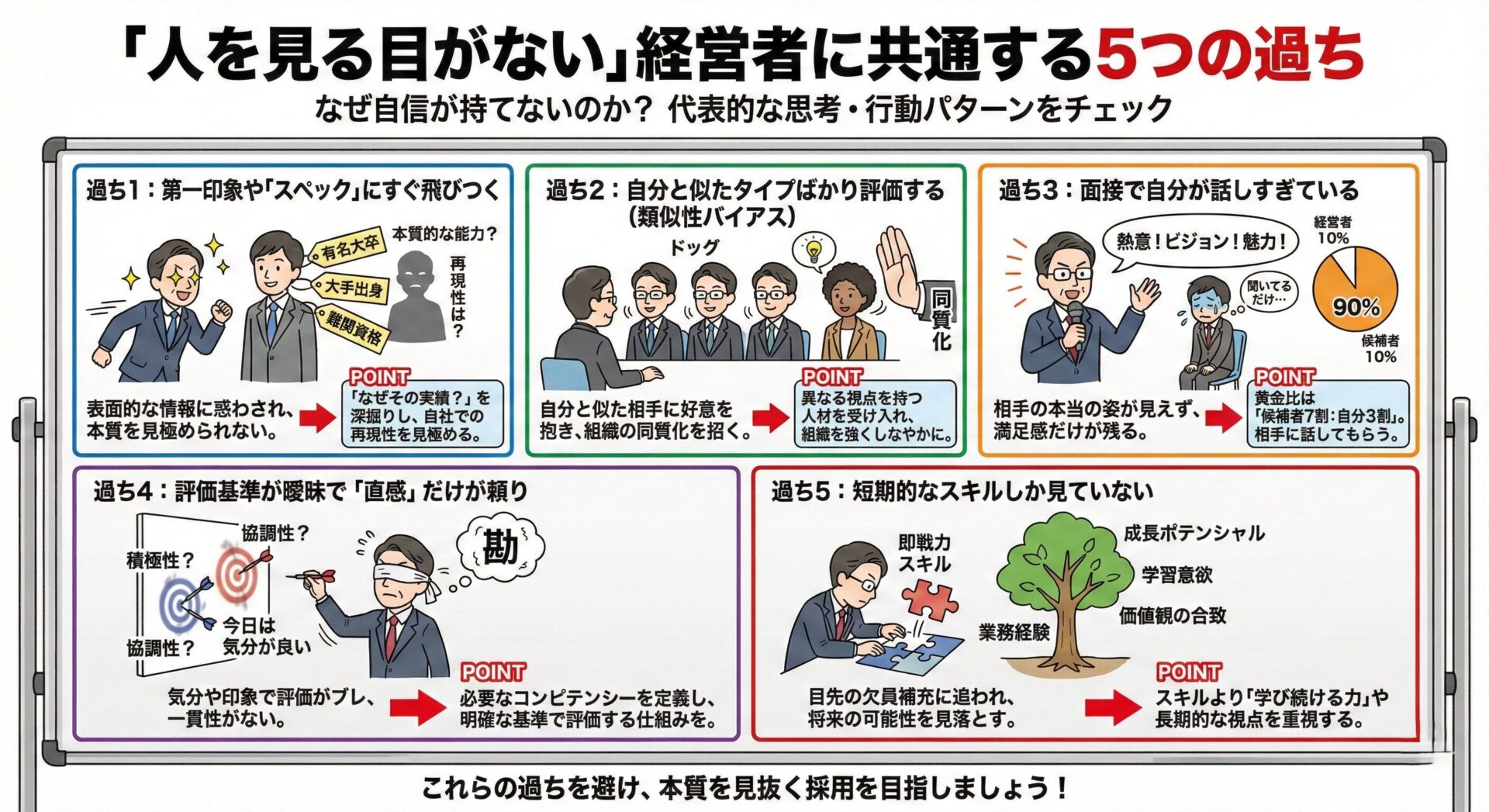

では、なぜ「人を見る目」に自信が持てないのでしょうか。長年の経験から、人を見ることに苦手意識を持つ経営者には、いくつかの共通した思考・行動パターンがあることが分かっています。ここでは、代表的な5つの「過ち」をご紹介します。ご自身に当てはまるものがないか、ぜひチェックしてみてください。

過ち1:第一印象や「スペック」にすぐ飛びつく

これは最も陥りやすい罠の1つです。有名大学卒、大手企業出身、難関資格保有といった、いわゆる目に見えるスペックの高さや、身だしなみが良くてハキハキと話すといった第一印象の良さに、無条件で高い評価を与えてしまうケースです。

もちろん、それらが素晴らしい要素の一部であることには間違いありません。しかし、そのスペックが、自社の事業やカルチャーにおいて本当に必要で、再現性のある能力なのかについては、冷静に見極める必要があります。なぜならば、前職で活躍できた要因が本人の実力ではなく、会社のブランドや潤沢なリソースのおかげだった、ということも少なくないのです。

外面的な情報に惑わされず、「なぜその実績を上げられたのか?」「その経験を我が社でどう活かせるのか?」という本質を深く掘り下げることが重要です。

過ち2:自分と似たタイプの人間ばかりを評価する(類似性バイアス)

人は無意識のうちに、自分と価値観や経歴、考え方が似ている相手に好意を抱き、高く評価してしまう傾向があります。これを心理学では「類似性バイアス」と呼びます。経営者自身が営業出身であれば、同じように営業で成果を上げてきた候補者を高く評価しがちです。技術畑出身であれば、技術的な話で意気投合した候補者に惹かれるでしょう。

しかし、同質性の高い組織は、環境変化への対応力が弱く、イノベーションも生まれにくくなります。自分とは異なる視点や強みを持つ人材をあえて受け入れることで、組織はより強くしなやかになるのです。「自分とは違うが、面白い視点を持っている」と感じる人材こそ、会社に新しい風を吹き込むキーパーソンかもしれません。

過ち3:面接で自分が話しすぎている

特に中堅中小企業の経営者に見られる傾向ですが、自社の魅力やビジョンを伝えたいという熱意が強すぎるあまり、面接時間の大半を自分が話してしまっているケースです。候補者は相槌を打ちながら熱心に聞いているように見えるため、経営者は「手応えあり」と勘違いしがちです。

しかし、面接の主役はあくまで候補者です。候補者の話す時間が7割、面接官が話す時間が3割というのが、相手を深く知るための黄金比率だと考えてください。候補者に心地よく話してもらい、その中から本質を見抜くのが面接官の役割です。あなたが一方的に話している間、相手の本当の姿は何も見えてきません。

過ち4:評価基準が曖昧で「直感」だけが頼り

「これまで何人も見てきたから、会えば大体わかる」と、ご自身の直感や経験則に絶対の自信を持っている経営者もいらっしゃいます。長年の経験で培われた直感は確かに貴重ですが、それだけに頼るのは非常に危険です。なぜならば、その日の体調や気分、あるいは直前に面接した候補者の印象などによって、評価は簡単にブレてしまうからです。ある時は「積極性」を重視し、別の時は「協調性」を重視するといったように、基準が曖昧では、一貫性のある評価はできません。

感覚的な「人柄」だけでなく、自社で活躍するために必要な能力や行動特性(コンピテンシー)を事前に定義し、それに沿って評価を行う仕組みが必要です。

過ち5:短期的なスキルしか見ていない

目先の欠員補充が目的になると、どうしても「即戦力」となるスキルや業務経験ばかりに目が行きがちです。もちろんそれも重要ですが、経営者が見るべきは、その人の「成長ポテンシャル」や「学習意欲」といった長期的な視点です。

今は多少スキルが足りなくても、素直に物事を吸収し、自ら学んで成長し続けられる人材は、数年後には即戦力採用の社員を凌駕する存在になる可能性があります。特に変化の激しい現代においては、特定のスキルよりも、学び続ける力の方がはるかに重要です。その人の根幹にあるスタンスや価値観が、自社の目指す方向性と一致しているかを見極めることが、長期的な成功のカギとなります。

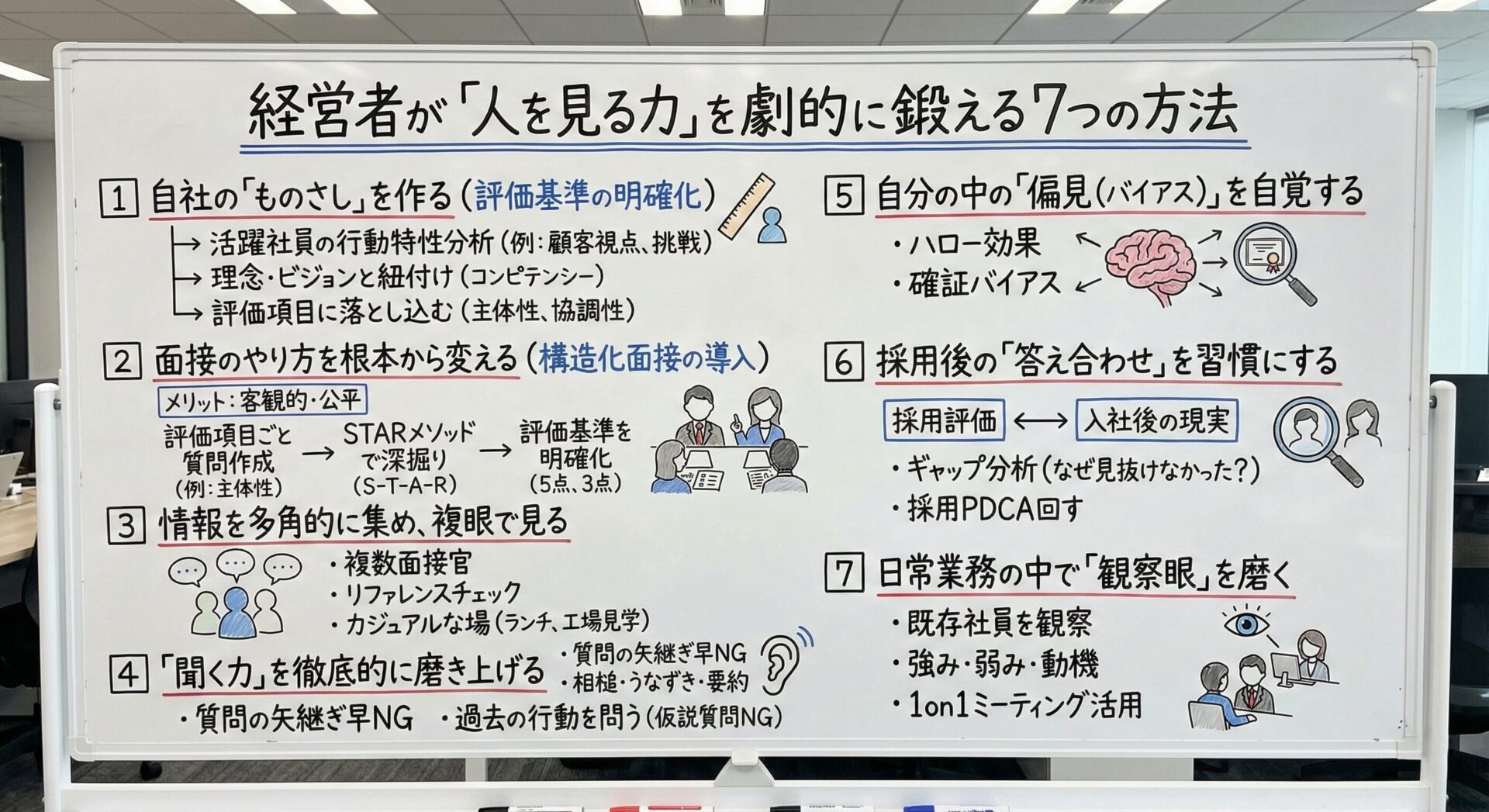

明日からできる!経営者が「人を見る力」を劇的に鍛える7つの方法

では、具体的にどうすれば「人を見る力」を鍛えることができるのでしょうか?ここでは、私がクライアント企業の経営者に必ずお伝えしている、明日からすぐに実践できる7つの具体的な方法をご紹介します。

方法1:自社の「ものさし」を作る(評価基準の明確化)

まず最初に取り組むべきは、「自社にとってのよい人材とはどのような人材か」を定義し、評価の「ものさし」を明確にすることです。感覚的な評価から脱却し、客観的な基準を持つことが全てのスタート地点になります。

- 活躍している社員の行動特性を分析する: まず、現在の社内で高いパフォーマンスを発揮しているハイパフォーマーを数名リストアップします。そして、彼らが日常的にどのような行動をとっているか、どんな考え方をしているかを具体的に書き出します。(例:「常に顧客視点で物事を考えている」「困難な課題にも諦めず挑戦する」「部署の垣根を越えて周囲を巻き込む」など)

- 経営理念やビジョンと結びつける: 次に、書き出した行動特性が、自社の経営理念やビジョンとどう結びついているかを考えます。これが、自社独自の「コンピテンシー(活躍人材に共通する行動特性)」の核となります。

- 評価項目に落とし込む: 分析したコンピテンシーを、「主体性」「協調性」「課題解決能力」といった評価項目に落とし込み、それぞれの項目でどのような行動が求められるかを具体的に言語化します。これを面接時の評価シートの基礎とします。

この「ものさし」を作る作業は、経営者一人で行うのではなく、役員や管理職を巻き込んで行うのが理想です。全員で議論することで、会社が求める人物像への認識が統一され、組織全体の「人を見る目」が向上します。

方法2:面接のやり方を根本から変える(構造化面接の導入)

行き当たりばったりの質問では、候補者の本質を見抜くことはできません。そこでお勧めするのが「構造化面接」という手法です。

構造化面接とは、あらかじめ評価基準(コンピテンシー)に基づいた質問項目を複数用意し、全ての候補者に同じ質問を投げかける面接手法です。面接官の主観や印象に左右されにくく、候補者を客観的かつ公平に比較・評価できるという大きなメリットがあります。Google社をはじめ、多くの先進企業で採用の有効性を高めるために導入されています。

構造化面接は、以下の3つのステップで進めます。

- 評価項目ごとに質問を作成する

方法1で作成したコンピテンシー(例:「主体性」)を評価するために、「これまでの仕事で、指示を待たずに自ら課題を見つけて行動した経験を教えてください」といった具体的な質問を作成します。 - STARメソッドで深掘りする

候補者の回答に対しては、STARメソッドというフレームワークを使って深掘りします。これにより、話の具体性と信憑性が格段に増します。- S (Situation): どのような状況でしたか?

- T (Task): その中で、あなたの課題や役割は何でしたか?

- A (Action): それに対して、あなたは具体的にどう行動しましたか?

- R (Result): その結果、どうなりましたか?

- 評価基準を明確にする

各質問に対して、どのような回答であれば「5点」、どのような回答であれば「3点」というように、評価の基準をあらかじめ決めておきます。

この手法を用いることで、「なんとなく良かった」という曖昧な評価から脱却し、「主体性の項目において、具体的な行動と成果を述べられたため5点」というように、根拠に基づいた評価が可能になります。

方法3:情報を多角的に集め、複眼で見る

一回の面接、一人の面接官だけで判断するには限界があります。できる限り多角的な情報を集め、複眼で候補者を見ることが重要です。

- 複数の面接官で評価する: 経営者だけでなく、現場の責任者や、将来同僚になる可能性のある社員にも面接に参加してもらいましょう。異なる視点からの意見は、一方向からの見方では気づかなかった候補者の側面を明らかにしてくれます。

- リファレンスチェックを活用する: 候補者の同意を得た上で、可能な範囲で前職の上司や同僚に候補者の働きぶりについてヒアリングする手法です。候補者の自己申告だけでは分からない、客観的な情報を得られる可能性があります。ただし、実施する際は個人情報保護に十分配慮し、候補者との信頼関係を損なわないよう慎重に進める必要があります。

- カジュアルな場を設ける: 面接というフォーマルな場だけでは、候補者も緊張して素の自分を出しきれません。ランチや工場見学など、少しリラックスした場で会話することで、普段のコミュニケーションスタイルや価値観、人柄が見えやすくなることがあります。

方法4:「聞く力」を徹底的に磨き上げる

前述の通り、面接は候補者の話を聞く場です。経営者は、相手に気持ちよく、そして深く話してもらうための「聞く力(傾聴力)」を徹底的に磨く必要があります。

- 質問の矢継ぎ早をやめる: 一つ質問したら、相手が話し終わるまでじっくりと待ちましょう。沈黙を恐れてはいけません。相手が考えを整理している「間」も、重要な情報です。

- 相槌・うなずき・要約を効果的に使う: 「なるほど」「それでどうされたのですか?」といった相槌や、相手の話を「つまり、〇〇ということですね」と要約して返すことで、相手は「しっかり聞いてもらえている」と感じ、より本音を話しやすくなります。

- 「過去の行動」を問う質問を徹底する: 「もし入社したら、どう貢献してくれますか?」といった未来の質問(仮説質問)は、誰でも耳障りの良いことを言えてしまいます。それよりも、「過去に同様の困難な状況に直面した時、具体的にどう乗り越えましたか?」といった、過去の事実に基づいた行動質問を重視しましょう。人の本質は、未来の抱負ではなく、過去の行動にこそ表れるからです。

方法5:自分の中の「偏見(バイアス)」を自覚する

人間である以上、誰もが何らかの認知バイアス(無意識の思考の偏り)を持っています。これを完全になくすことは不可能ですが、「自分はバイアスを持っているかもしれない」と自覚するだけで、判断の精度は大きく変わります。

- ハロー効果: 一つの目立った長所(例:高学歴)に影響され、他の部分もすべて優れていると思い込んでしまう偏見。

- 確証バイアス: 自分の最初の仮説(例:「この人は優秀そうだ」)を肯定する情報ばかりを集め、それに反する情報を無視・軽視してしまう偏見。

面接の評価を下す前に、「この評価は、何か特定の情報に引きずられていないか?」「自分に都合の良い解釈をしていないか?」と一歩立ち止まって自問自答する癖をつけましょう。それだけで、大きな判断ミスを防ぐことができます。

方法6:採用後の「答え合わせ」を習慣にする

人を見る力を鍛える上で、極めて重要でありながら、多くの経営者が見過ごしているのが、採用後の答え合わせです。採用した人材が、入社後、面接時の評価通りに活躍しているか、あるいは期待と違った点はどこかを定期的に振り返り、検証するのです。

- 面接時に「主体性が高い」と評価したAさんは、入社後も本当に主体的に行動しているか?

- 面接時に「協調性に懸念あり」と評価したBさんは、実際にチームと上手くやれているか?

もし評価と現実にギャップがあれば、「なぜ面接で見抜けなかったのか?」「どの質問が有効で、どの質問が無意味だったのか?」を分析します。この「採用のPDCAサイクル」を回し続けることで、あなたの「人を見る目」の精度は、経験を重ねるごとに確実に向上していきます。これは、失敗から学ぶ最も効果的なトレーニングです。

方法7:日常業務の中で「観察眼」を磨く

最後は、日々の業務の中で実践できるトレーニングです。人を見る力は、なにも採用面接の場だけで使われるものではありません。むしろ、日々接している既存社員を深く観察することが、最高の訓練になります。

- あの社員は、どんな仕事をしている時に一番輝いているか?

- 困難なプロジェクトに直面した時、どんな反応を示すか?

- 会議での発言の裏には、どんな意図や感情が隠されているか?

- 誰と誰が良好な関係を築いていて、組織の非公式なキーパーソンは誰か?

こうした日常的な観察を通じて、人の強みや弱み、動機、潜在能力を見抜く解像度を高めていくのです。1on1ミーティングなどを活用し、業務の話だけでなく、キャリア観やプライベートな価値観についても対話する機会を設けるのも非常に有効です。 既存社員一人ひとりを深く理解しようと努める姿勢こそが、あなたの「人を見る力」の土台を築き、より強固な組織作りへとつながっていくのです。

1on1ミーティングについては以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

Q&A

Q1. 短時間の面接で、候補者の本質を100%見抜くことは可能ですか?

A. 結論から申し上げますと、不可能です。短時間で本質のすべてを見抜こうと考えること自体が、過ちの始まりかもしれません。重要なのは、「100%見抜く」ことではなく、「判断の精度を極限まで高めるための仮説検証を行う」というスタンスです。

面接とは、履歴書や職務経歴書から立てた「この人は〇〇な強みを持っているのではないか?」という仮説を、対話を通じて検証していく作業です。構造化面接やSTARメソッドといった手法は、その検証精度を高めるためのツールなのです。

また、注目すべきは「一貫性」です。経歴、発言内容、表情、態度、価値観。これらの間に矛盾がなく、一本の筋が通っているかどうか。そこに、その人の本質が垣間見えることがあります。完璧を求めず、限られた情報からより確からしい判断を下すための努力を続けることが肝要です。

Q2. いろいろな手法があるのは分かりましたが、結局最後は「直感」と「データ」、どちらを信じれば良いのでしょうか?

A. 非常に良い質問です。私の答えは、「データで裏付けられた直感を鍛え、それを信じる」です。直感とデータは対立するものではなく、両輪で機能させるべきものです。

まず、構造化面接の評価シートや適性検査の結果といった「客観的なデータ」を用いて、候補者を一定の基準でスクリーニングします。これにより、大きな判断ミスや、個人的な好き嫌いによる評価を防ぐことができます。

その上で、最終候補者が複数名残った場合など、甲乙つけがたい場面で初めて、経営者としての「直感」が活きてきます。ただし、その直感は、単なる当てずっぽうであってはなりません。これまでの成功体験や失敗体験の積み重ね(採用後の答え合わせ)によって磨かれた、「データに基づいた質の高い直感」であるべきです。客観的なデータという土台があってこそ、あなたの経験と直感が真の輝きを放つのです。

Q3. これから会社を支える「幹部候補」を採用・育成する上で、特に重視すべき点は何ですか?

A. 幹部候補を見極める上で、スキルや実績以上に私が重視しているのは、以下の3つの要素です。

- 視座の高さ: 自分の担当業務や部署のことだけでなく、常に会社全体の視点、経営者の視点で物事を考えられるか。発言の中に、「会社全体としては」「全社最適で考えると」といった言葉が自然に出てくるかどうかが一つのサインです。

- 当事者意識: 会社が抱える課題を、他人事ではなく「自分事」として捉え、自ら解決に向けて動き出せるか。評論家で終わらず、泥臭い実行を厭わない姿勢があるかを見極めます。

- レジリエンス(精神的な回復力): これまでのキャリアで、大きな失敗や挫折を経験し、そこから何を学び、どう立ち直ってきたか。成功体験だけを語る人よりも、失敗から学んだ経験を持つ人の方が、予期せぬ困難にも粘り強く対応できる、真の強さを持っていることが多いです。この点は、面接で深く掘り下げて聞くべき重要なポイントです。

これらの要素は、短期的な研修で身につくものではありません。その人が持つ根源的なスタンスであり、会社の未来を託せる人物かどうかを判断する上で、極めて重要な指標となります。

まとめ

本コラムでは、経営者が「人を見る力」を養うための具体的な方法について、私の20年間のコンサルティング経験を基に解説してまいりました。

多くの経営者が陥りがちな過ちから、明日から実践できる7つの具体的なトレーニング方法、そしてよくある疑問まで、幅広くお伝えしましたが、最も重要なメッセージは、「人を見る力は才能ではなく、鍛錬によって習得できるスキルである」という一点に尽きます。

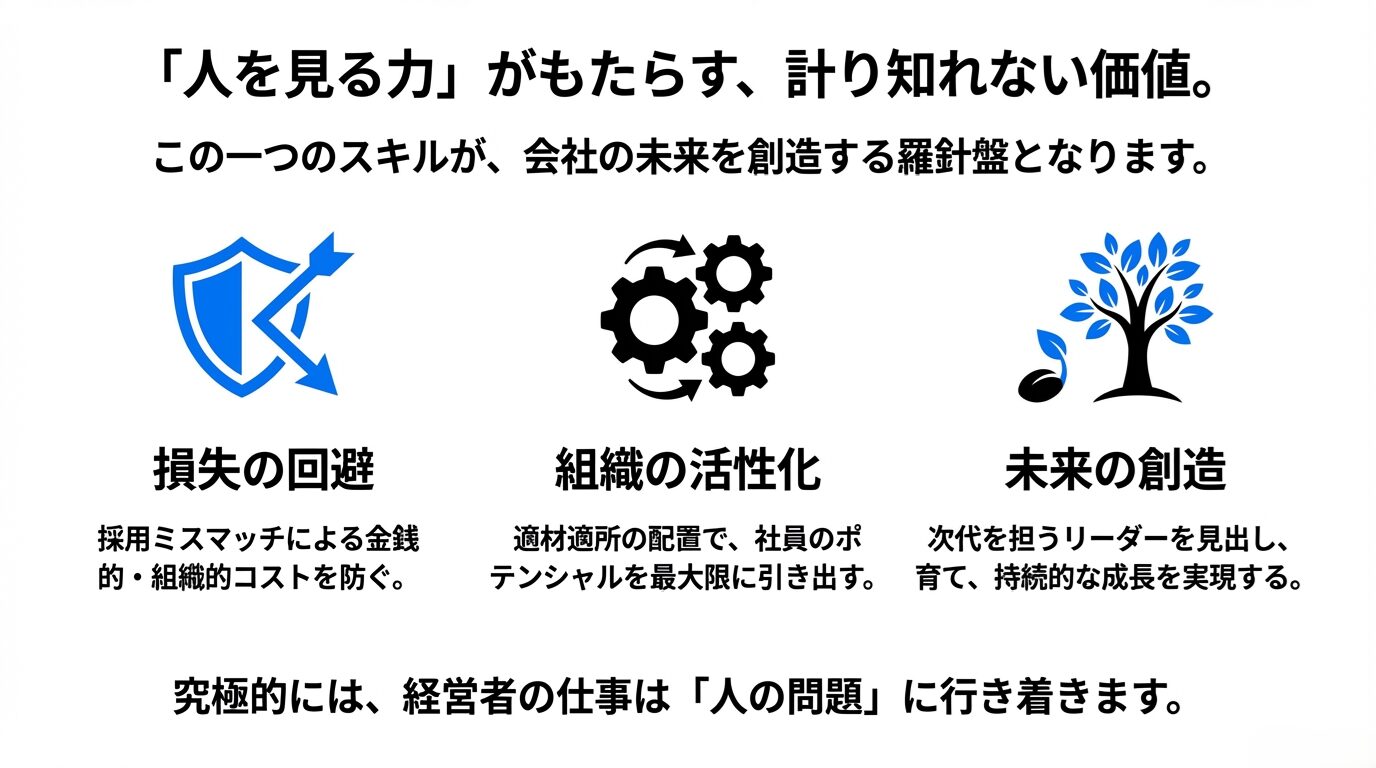

会社の成長は、そこに集う「人」によって決まります。そしてその「人」のポテンシャルを最大限に引き出し、会社の未来を創造する羅針盤となるのが、経営者であるあなたの「人を見る力」に他なりません。

採用のミスマッチによる損失を防ぎ、適材適所の配置で組織を活性化させ、次代を担うリーダーを見出し、育てる。これら全てが、「人を見る力」という一つのスキルから派生する、計り知れない価値なのです。

この記事を読んで、「なるほど」で終わらせないでください。まずは一つでも構いません。明日からの面接で、あるいは社員との1on1で、今日学んだことを実践してみてください。その小さな一歩の積み重ねが、あなたの「人を見る目」を確実に磨き上げ、会社の未来をより明るい方向へと導くはずです。 経営者の仕事は多岐にわたりますが、究極的には「人の問題」に行き着きます。この最も重要で、最も難しい課題に取り組む全ての経営者の方々を、私はこれからも応援し続けます。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)