唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「どうすれば、もっと売上を伸ばせるだろうか?」

「激しい競争の中で、自社が生き残り、成長し続けるためには何が必要なのだろうか?」

これは、多くの経営者が日々頭を悩ませている普遍的な問いではないでしょうか?私自身、経営コンサルタントとして数多くの中堅中小企業の経営者のみなさまと共に、この問いに向き合い続けてきました。

様々な経営課題の根源をたどっていくと、多くの場合、ある一つの本質的な問いに行き着きます。それは、「あなたの会社の顧客は一体誰で、その顧客はどこにいるのか?」という問いです。

「そんなことは分かっているよ」と思われたかもしれません。

しかし、本当にそうでしょうか?

既存の取引先リストが、そのままあなたの会社の「顧客」の全てを定義しているわけではありません。現代経営学の父、ピーター・F・ドラッカーは、その著書『現代の経営』の中で、事業の目的について、こう断言しています。

「事業の目的として有効な定義は一つしかない。それは、顧客を創造することである」

「顧客の創造」、この力強い言葉に事業成長のすべての答えが詰まっていると言っても過言ではありません。

このコラムでは、このドラッカーの名言を深掘りし、経営の本質とは何か、そして明日から具体的に何を実践すべきかを、実践的な視点から分かりやすく解説していきます。このコラムを読み終える頃には、あなたの事業を新たなステージへと導くための、確かな羅針盤を手にしているはずです。

なぜ今、改めて「顧客の創造」なのか?

ドラッカーが「顧客の創造」という言葉を提唱してから半世紀以上が経過しました。しかし、その重要性は色褪せるどころか、むしろ現代においてこそその真価を発揮します。なぜならば、私たちを取り巻く経営環境はますます複雑化し、変化のスピードを増しているからです。

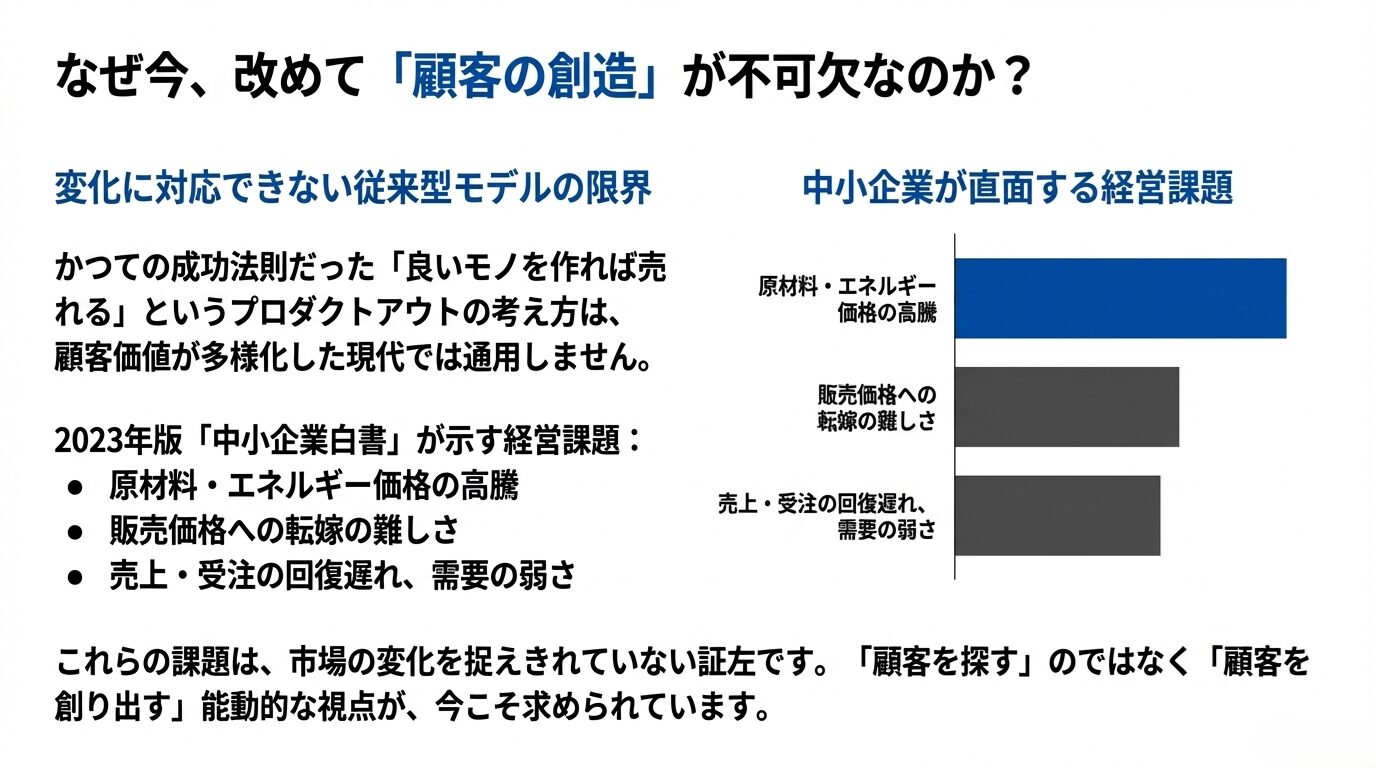

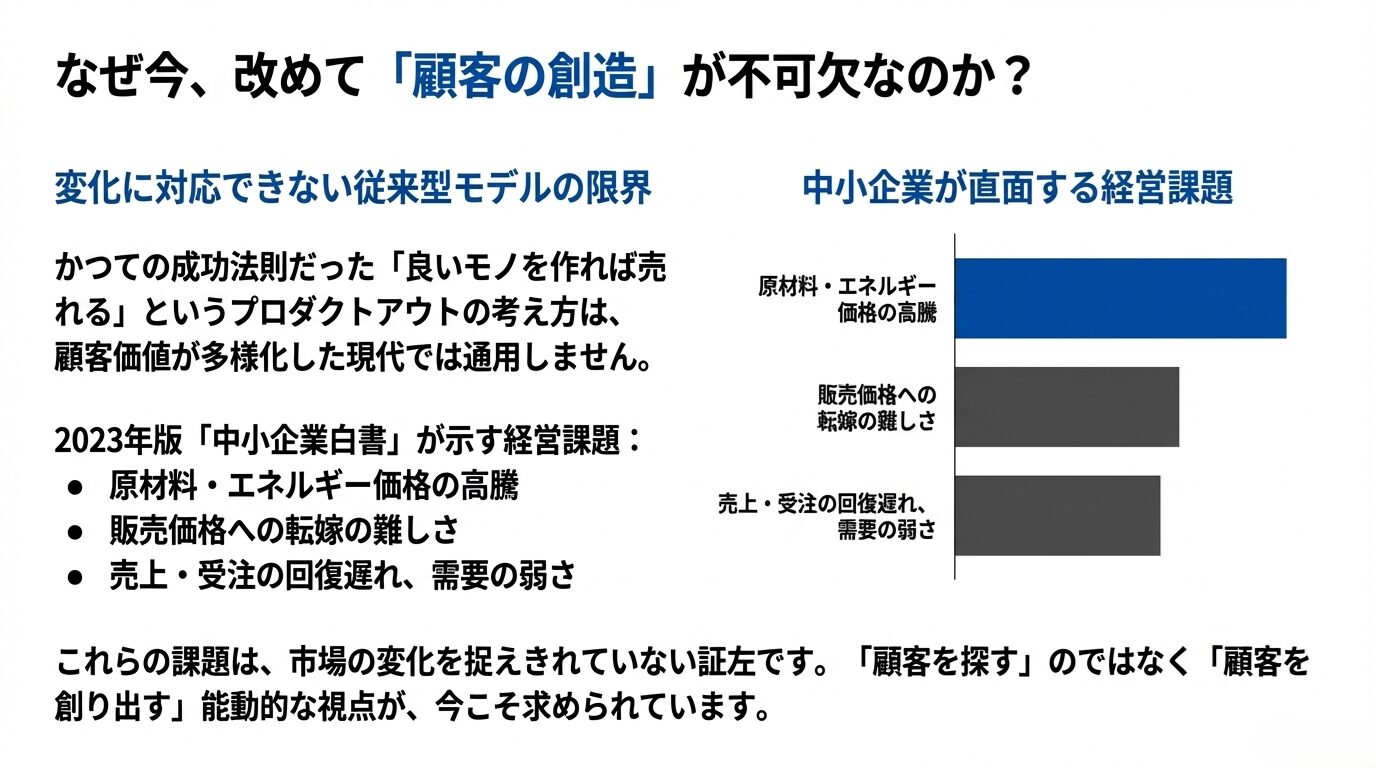

かつて、多くの日本企業は「良いモノを作れば売れる」という考え方(プロダクトアウト)で成功を収めてきました。しかし、現代はモノや情報で溢れ、顧客の価値観は驚くほど多様化しています。単に品質が良い、機能が優れているというだけでは、顧客の心に響き、選ばれる理由にはなり得ません。

実際に、中小企業庁が公表している「2023年版 中小企業白書・小規模企業白書」によれば、多くの中小企業は「原材料・エネルギー価格の高騰」への対応やそれを「販売価格に十分に転嫁できない難しさ」、さらに「売上・受注の回復の遅れや需要の弱さ」を経営上の課題として挙げています。これらの実態は、従来型のビジネス手法や価格決定の仕組みだけでは、顧客ニーズや市場環境の変化を十分に捉えきれなくなっていることの証左といえるでしょう。このような時代だからこそ、「顧客はどこにいるだろうか?」と探すのではなく、「どうすれば、我々の価値を必要とする顧客を創り出せるか?」という能動的な視点、すなわち「顧客の創造」が不可欠なのです。

ドラッカーが説く「顧客の創造」の本当の意味

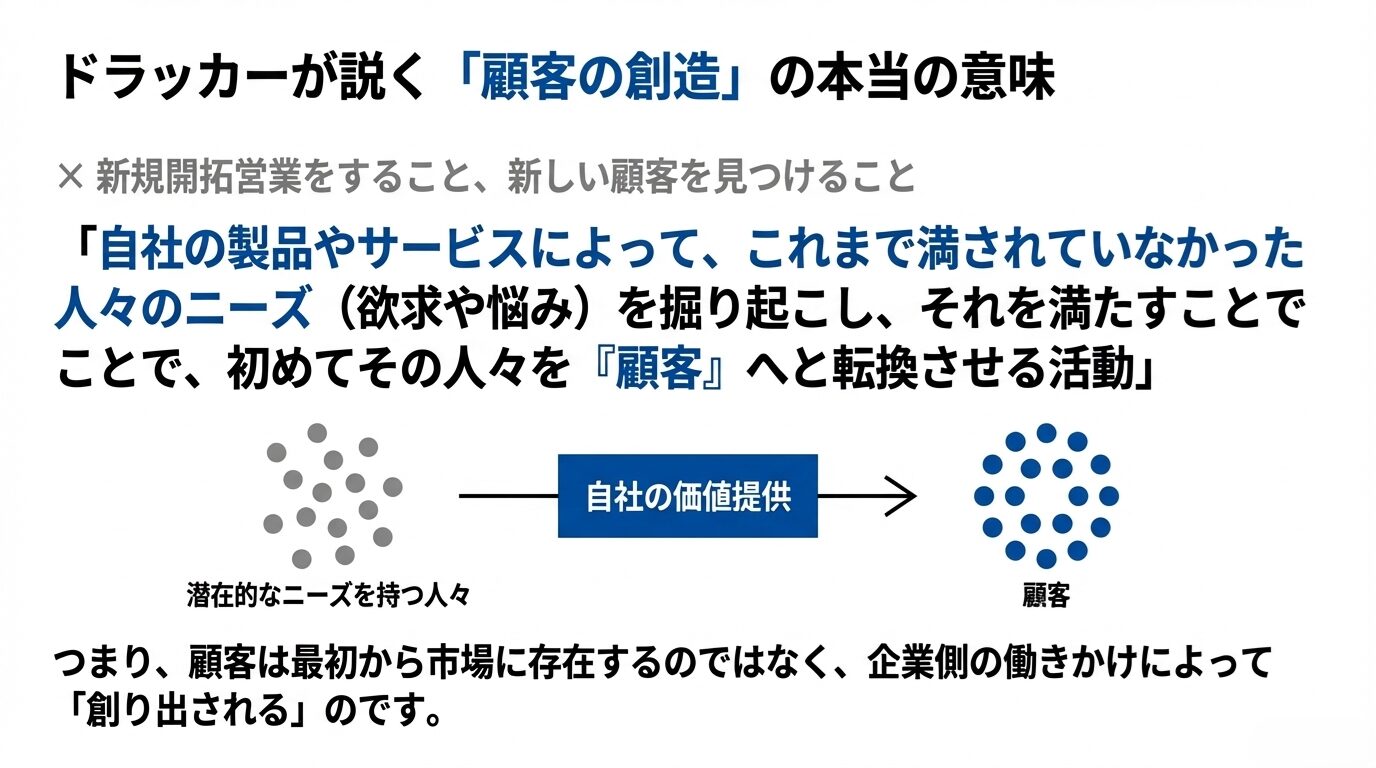

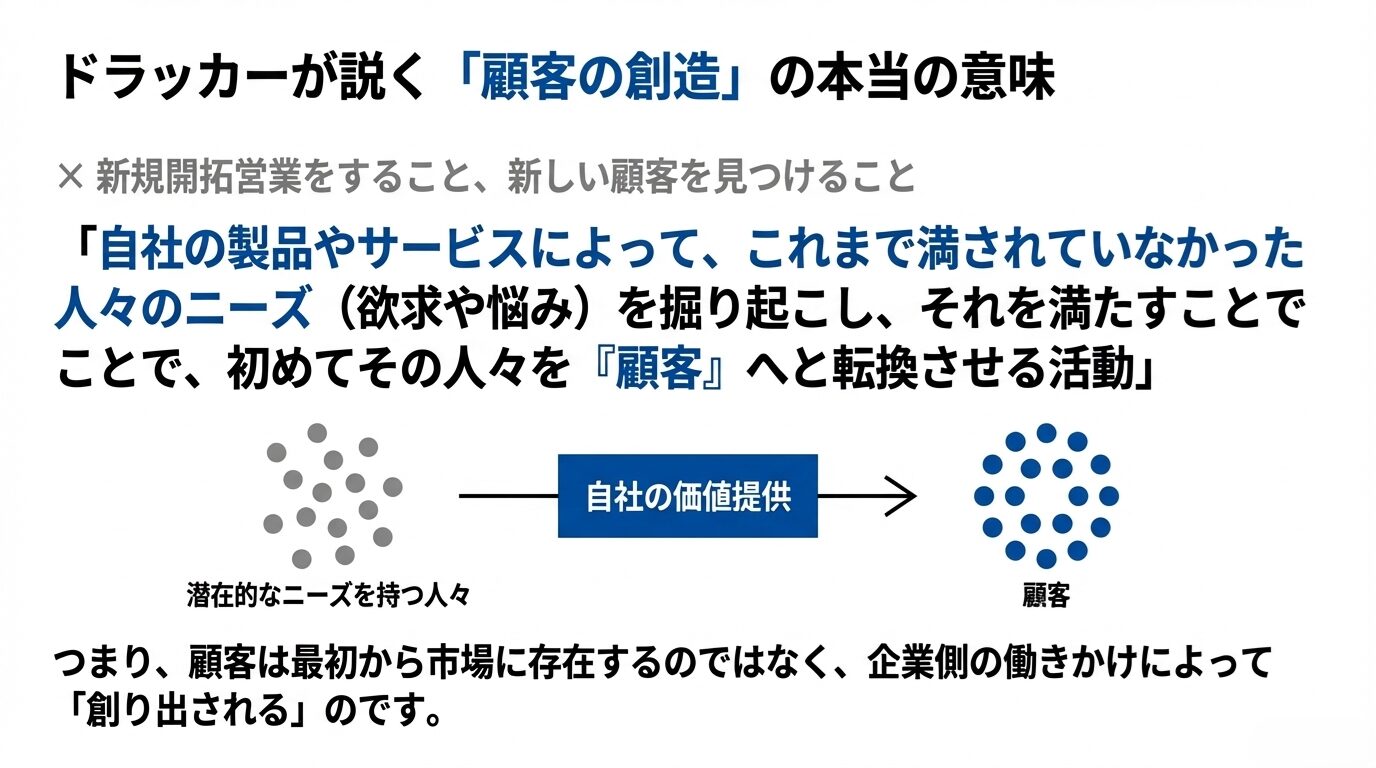

多くの経営者が、「顧客の創造」という言葉を聞いて、「新しい顧客を見つけること」「新規開拓の営業をすること」とイメージしがちです。しかし、ドラッカーの言う本質は、もっと深く、根本的なところにあります。

「顧客の創造」とは、「自社の製品やサービスによって、これまで満たされていなかった人々のニーズ(欲求や悩み)を掘り起こし、それを満たすことで、初めてその人々を『顧客』へと転換させる活動」のことです。つまり、顧客は最初から市場に存在するのではなく、企業側の働きかけによって「創り出される」という考え方です。

「顧客の創造」とは、「自社の製品やサービスによって、これまで満たされていなかった人々のニーズ(欲求や悩み)を掘り起こし、それを満たすことで、初めてその人々を『顧客』へと転換させる活動」のことである。

理解を深めるために、もう少し分解して考えてみましょう。

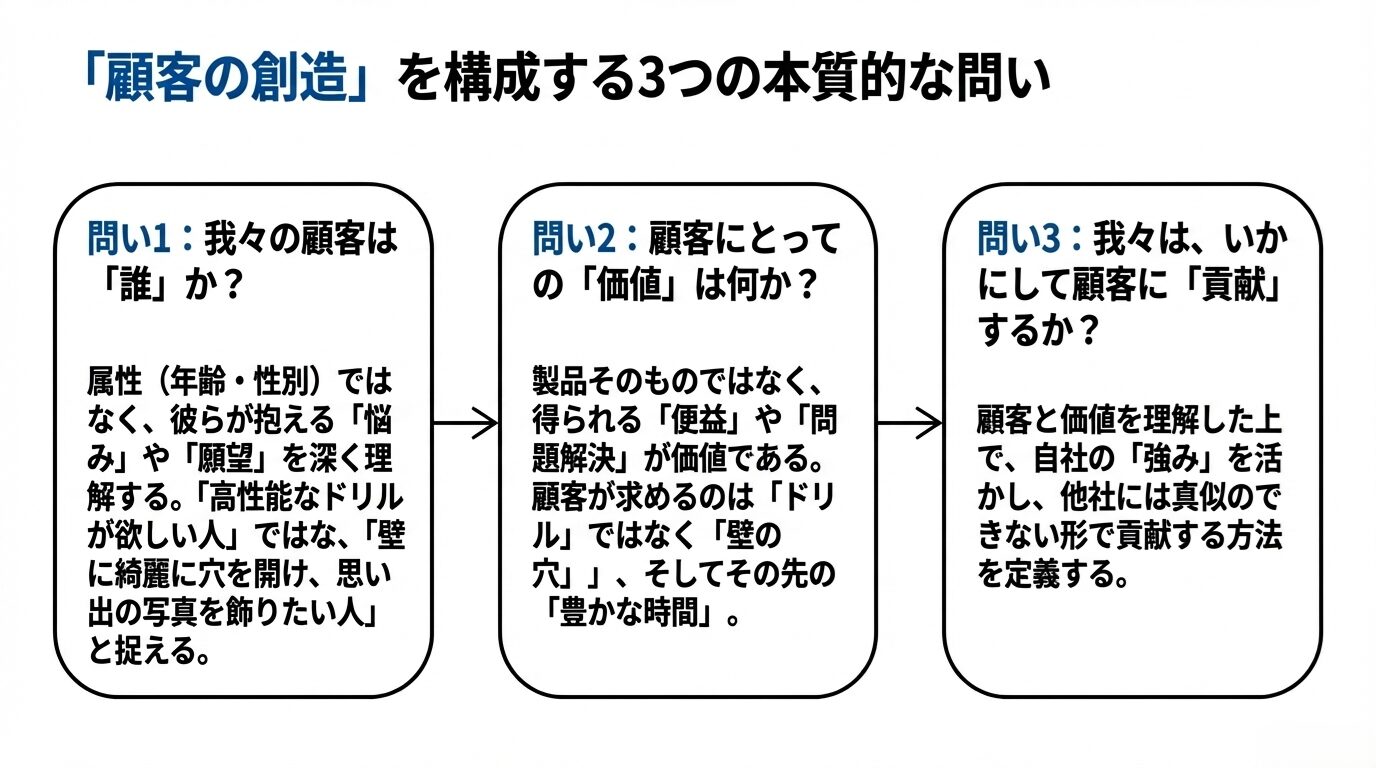

「顧客の創造」は、大きく3つの問いに答えるプロセスから成り立っています。

問い1:我々の顧客は「誰」か?

これは、単なる属性(年齢、性別、地域など)の話ではありません。彼らが「どのような状況で、どのような悩みや願望を抱えているのか」を深く理解することが重要です。例えば、「高性能なドリルを欲しがっている人」ではなく、「壁に綺麗に穴を開けて、思い出の写真を飾りたい人」と捉えることで、提供すべき価値が全く違って見えてきます。

問い2:顧客にとっての「価値」は何か?

顧客は、製品やサービスそのものを買っているのではありません。その製品やサービスを通じて得られる「便益(ベネフィット)」や「問題解決」、あるいは「素晴らしい感情体験」に対してお金を払っています。先ほどのドリルの例で言えば、顧客が本当に求めている価値は「ドリルという機械」ではなく、「壁の穴」であり、さらにその先にある「家族との思い出を慈しむ豊かな時間」なのかもしれません。自社が提供しているつもりの価値と、顧客が本当に感じている価値との間にあるギャップに気づくことが、第一歩となります。

問い3:我々は、いかにして顧客に「貢献」するか?

顧客が誰で、求めている価値が何かを理解した上で、初めて「では、我々はその価値を、どのような製品やサービスを通じて、どのように提供できるか?」という問いに進みます。ここで重要なのは、自社の強み(技術、ノウハウ、文化など)を活かし、他社には真似のできない形で顧客に貢献することです。 この3つの問いに、一貫性のある答えを導き出し、実行していく活動こそが「顧客の創造」なのです。

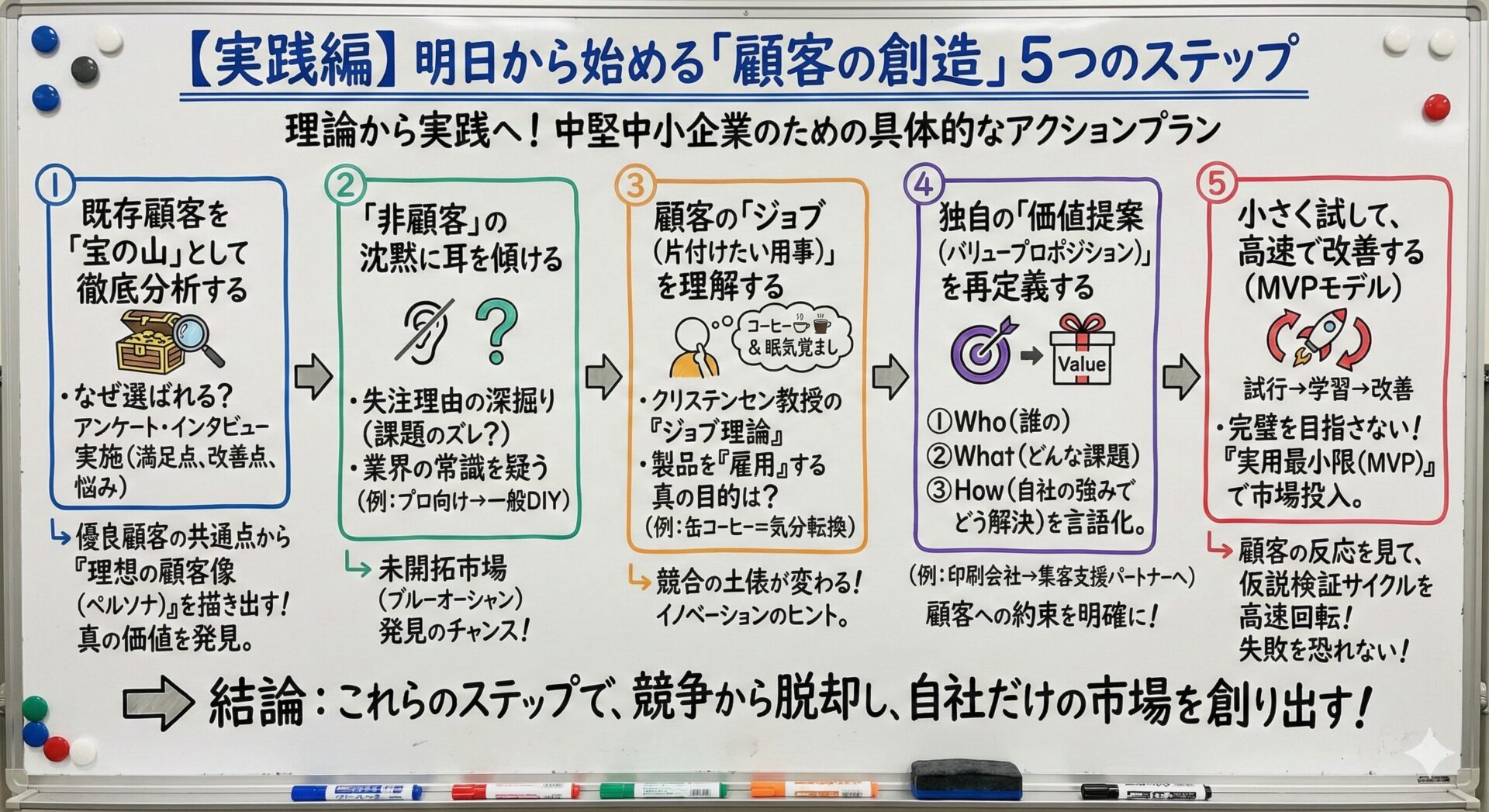

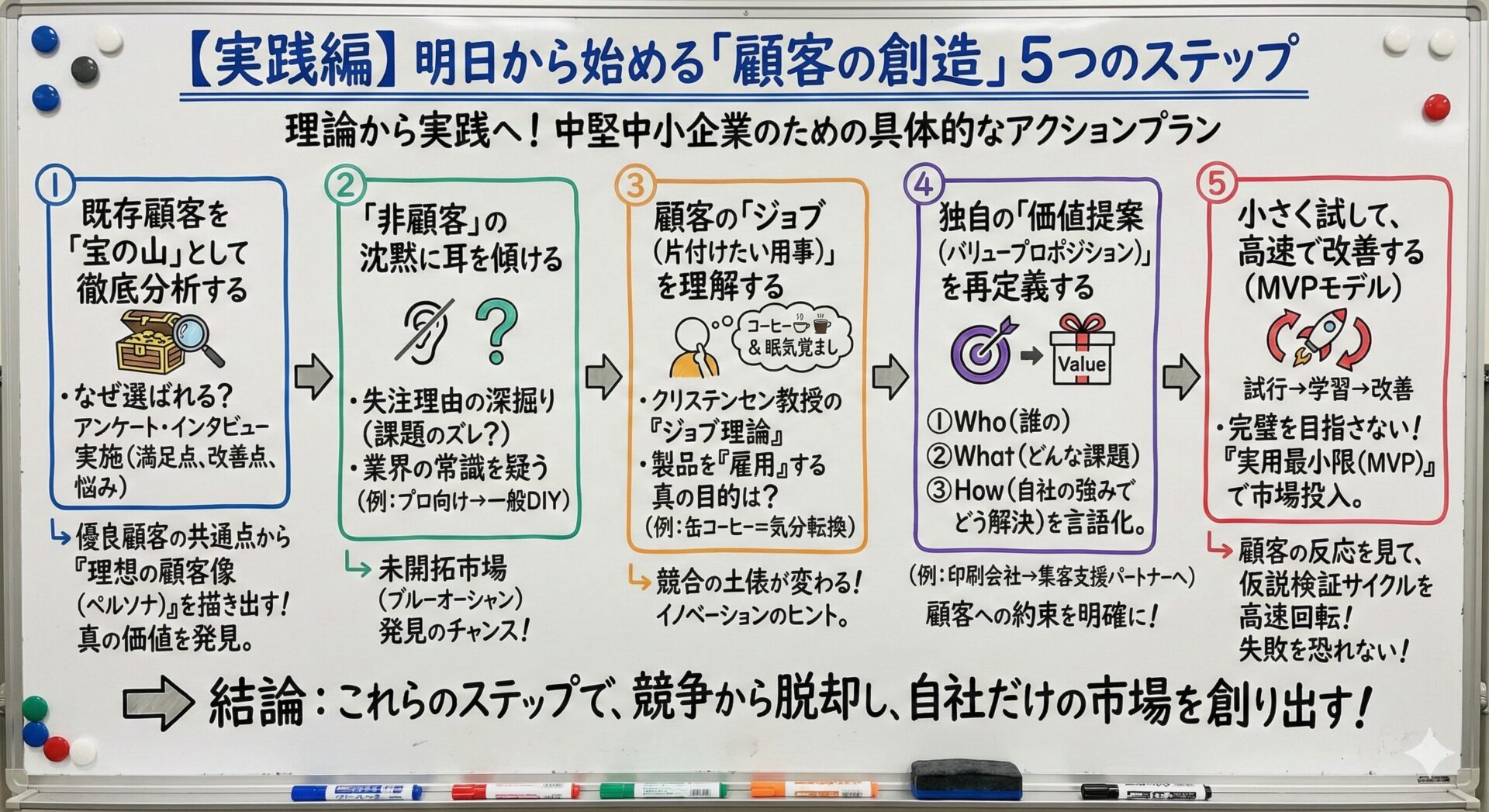

【実践編】明日から始める「顧客の創造」5つのステップ

理論は分かった。では、具体的に何をすればいいのか? ここからは、私がお勧めする、中堅中小企業が「顧客の創造」を実践するための具体的な5つのステップをご紹介します。

ステップ1:既存顧客を「宝の山」として徹底分析する

新しい顧客を創り出すヒントは、足元に眠っています。それは、今あなたの会社を支えてくれている「既存顧客」です。なぜ彼らは、数ある選択肢の中からあなたの会社を選び続けてくれるのでしょうか?

- 顧客アンケートやインタビューを実施する: 「当社のサービス(商品)のどこに満足していますか?」「どのような点が改善されれば、もっと嬉しく思いますか?」「当社と取引する前は、どんなことで悩んでいましたか?」といった質問を投げかけてみましょう。

- 優良顧客の共通点を探る: 売上上位の顧客や、長年取引が続いている顧客には、必ず共通点があるはずです。業種、規模、担当者の役職、購入している製品やサービスのパターンなどを分析し、「自社にとっての理想の顧客像(ペルソナ)」を具体的に描き出します。

この分析を通じて、自社が提供している「真の価値」が明らかになり、次にアプローチすべき潜在顧客の輪郭が見えてきます。

ステップ2:「非顧客」の沈黙に耳を傾ける

既存顧客の分析と同じくらい重要なのが、「非顧客」、つまり「自社を選ばなかった人々」や「市場にはいるはずなのに、まだ顧客になっていない人々」の分析です。

- 失注案件を分析する: なぜ契約に至らなかったのか。「価格が高い」「機能が足りない」といった表面的な理由だけでなく、その裏にある根本的な原因を探ります。「そもそも、我々が解決しようとしていた課題と、お客様が本当に解決したかった課題がズレていたのではないか?」といった視点が重要です。

- 業界の常識を疑う: 「この業界では、こういうお客様しかいない」という思い込みを一度捨ててみましょう。例えば、プロ向けの工具を製造している会社が、その機能性や耐久性に着目し、一般のDIY愛好家やアウトドアを楽しむ人々に新しい価値を提案できないでしょうか?(これは、後述するワークマンの成功事例にも繋がります)

非顧客の分析は、自社の弱みを知るだけでなく、未開拓の市場(ブルーオーシャン)を発見する大きなチャンスとなります。

ステップ3:顧客の「ジョブ(片付けたい用事)」を理解する

ここで一つ、非常に強力な思考ツールをご紹介します。ハーバード・ビジネス・スクールのクレイトン・クリステンセン教授が提唱した「ジョブ理論」です。これは、「顧客は、自らの生活の中で発生する特定の“ジョブ(片付けたい用事)”を遂行するために、製品やサービスを雇用する」という考え方です。

例えば、朝、駅のホームでビジネスパーソンが缶コーヒーを「雇用」するのは、「通勤中に手軽に眠気を覚まし、仕事モードに切り替える」というジョブを片付けるためかもしれません。この視点で考えると、缶コーヒーの競合は、他のコーヒー飲料だけでなく、エナジードリンクやミントタブレット、あるいはスマートフォンで見るニュースアプリ(気分転換)なども含まれてくる可能性があります。

自社の製品やサービスが、顧客のどのような「ジョブ」を片付けるために「雇用」されているのか? これを突き詰めて考えることで、競争の土俵が変わり、新しいイノベーションのヒントが見つかります。

ジョブ理論については以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

ステップ4:独自の「価値提案(バリュープロポジション)」を再定義する

ステップ1から3の分析を通じて得られた洞察を元に、自社の「価値提案(バリュープロポジション)」を、明確な言葉で再定義しましょう。

価値提案とは、「①どの顧客(Who)の、②どのような課題(What)を、③自社の強みを活かして、どのように解決する(How)のか」を簡潔に示した、顧客への約束です。

例えば、ある地方の印刷会社が、単なる「印刷物を安く早く作る」という価値提案から脱却し、「①デザインやマーケティングに詳しくない地域の小規模店舗経営者(Who)が抱える、②『どうすれば新規顧客を集客できるか分からない』という悩み(What)に対して、③印刷で培ったデザイン力と地域ネットワークを活かし、チラシ作成からWebサイト制作、SNS運用支援までワンストップで提供する(How)」という価値提案を打ち出したとします。これにより、同社は単なる印刷業者ではなく、「地域密着型の集客支援パートナー」という新しい存在となり、価格競争からも脱却できるのです。

価値提案(バリュープロポジション)については以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

ステップ5:小さく試して、高速で改善する(MVPモデル)

完璧な計画を立ててからでないと動けない、と考えてはいけません。特に経営資源に限りのある中堅中小企業にとっては、「小さく始めて、素早く学び、改善を繰り返す」アプローチが極めて有効です。

IT業界でよく使われるMVP(Minimum Viable Product:実用最小限の製品)という考え方を応用しましょう。これは、顧客の課題を解決できる最小限の機能を持った製品やサービスをいち早く市場に投入し、実際の顧客の反応を見ながら改善を重ねていく手法です。例えば、先ほどの印刷会社がいきなり全てのサービスを完璧に揃えるのではなく、まずは「チラシデザイン+Web相談」のセットプランを数社限定で提供してみる。そこで得られた顧客の声や成果を元に、サービス内容を本格的にブラッシュアップしていく、といった進め方です。

失敗を恐れず、仮説と検証のサイクルを高速で回すことが、「顧客の創造」を成功に導くカギとなります。

「顧客の創造」に成功した企業の事例

ここでは、「顧客の創造」を見事に成し遂げた、あなたもよくご存知の企業の事例を見ていきましょう。

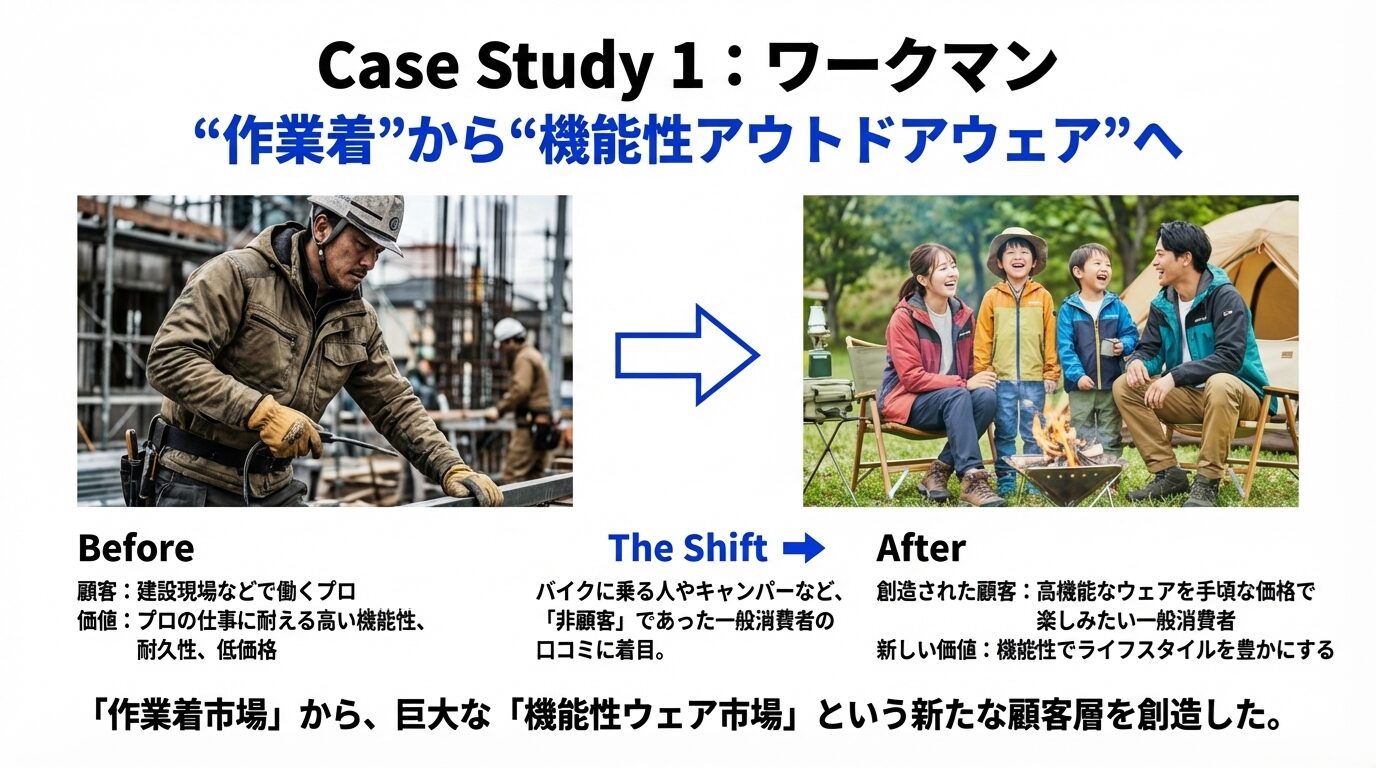

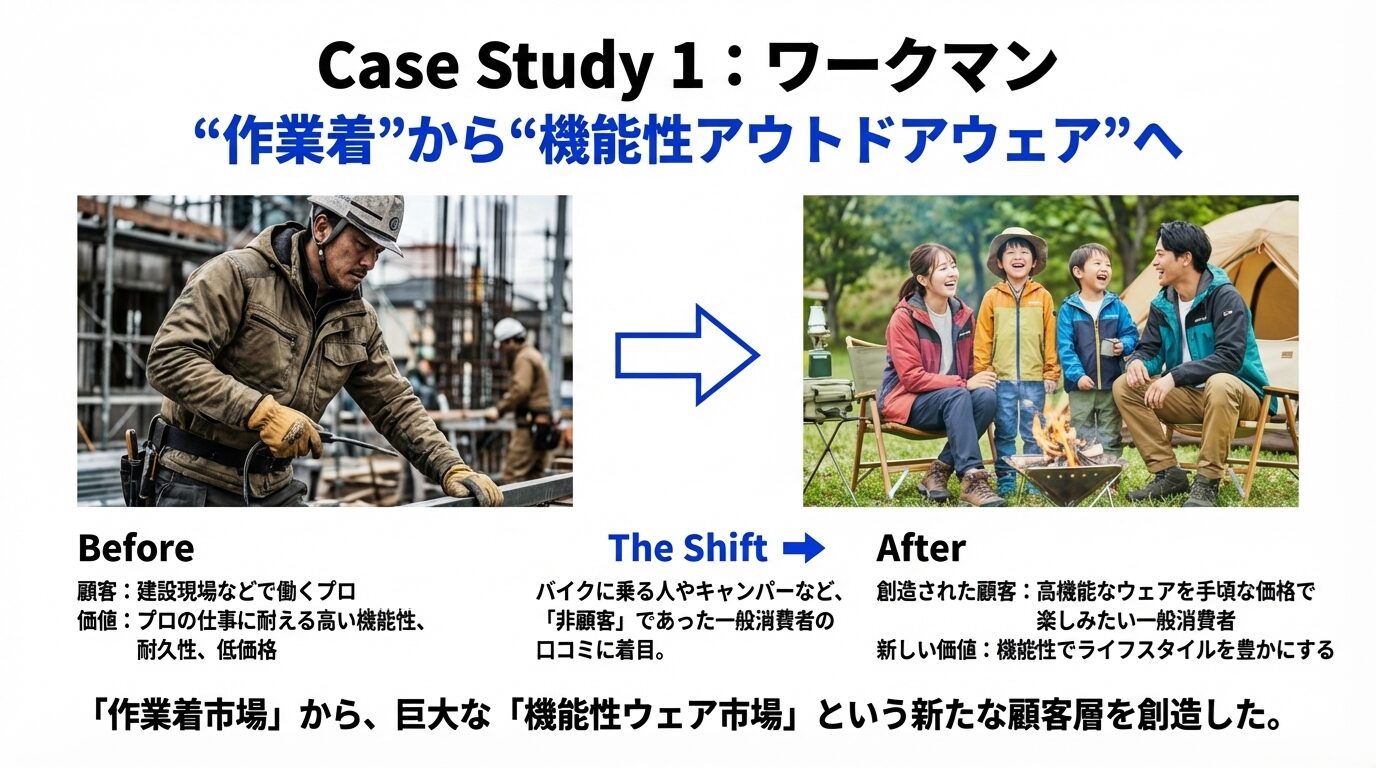

事例1:ワークマン「“作業着”から“機能性アウトドアウェア”へ」

言わずと知れた成功事例ですが、まさに「顧客の創造」の教科書です。ワークマンは元々、建設現場などで働くプロ向けの作業着専門店でした。彼らが提供していた価値は「プロの仕事に耐える、高い機能性と耐久性、そして低価格」です。しかし、ある時点から、その機能性の高さが、バイクに乗るライダーや、釣り、キャンプといったアウトドアを楽しむ一般の人々の間で口コミで広がり始めました。

ワークマンは、この「非顧客」であったはずの一般消費者の存在に気づきます。そして、プロ向けの機能性はそのままに、デザインやカラーリングを一般向けにアレンジした新業態「ワークマンプラス」を立ち上げました。結果として、彼らは「高機能なアウトドアウェアを手頃な価格で楽しみたい」という、これまで市場に潜在的にしか存在しなかった巨大なニーズを掘り起こし、「機能性ウェア市場」という新しい顧客層を創造したのです。彼らは「作業着」を売る会社から、「機能性ウェア」で人々のライフスタイルを豊かにする会社へと生まれ変わりました。

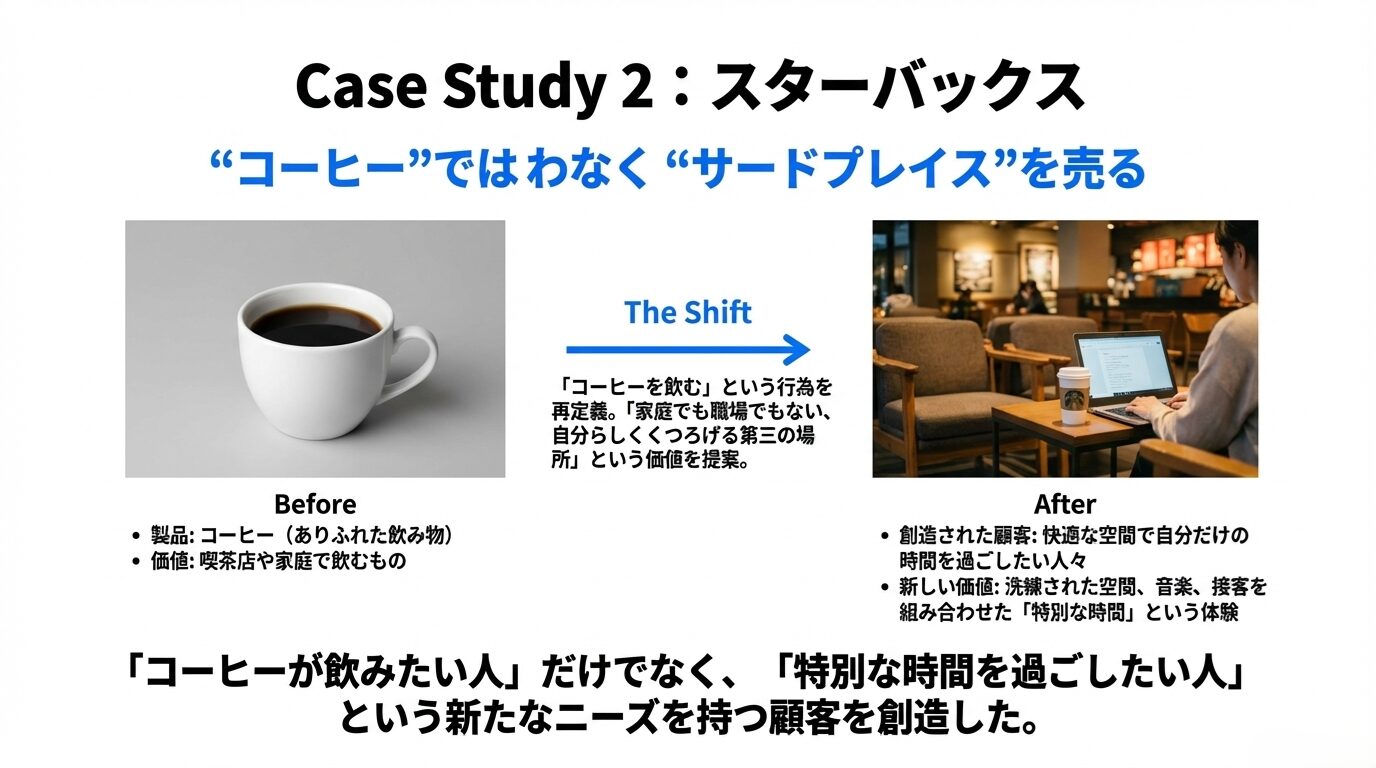

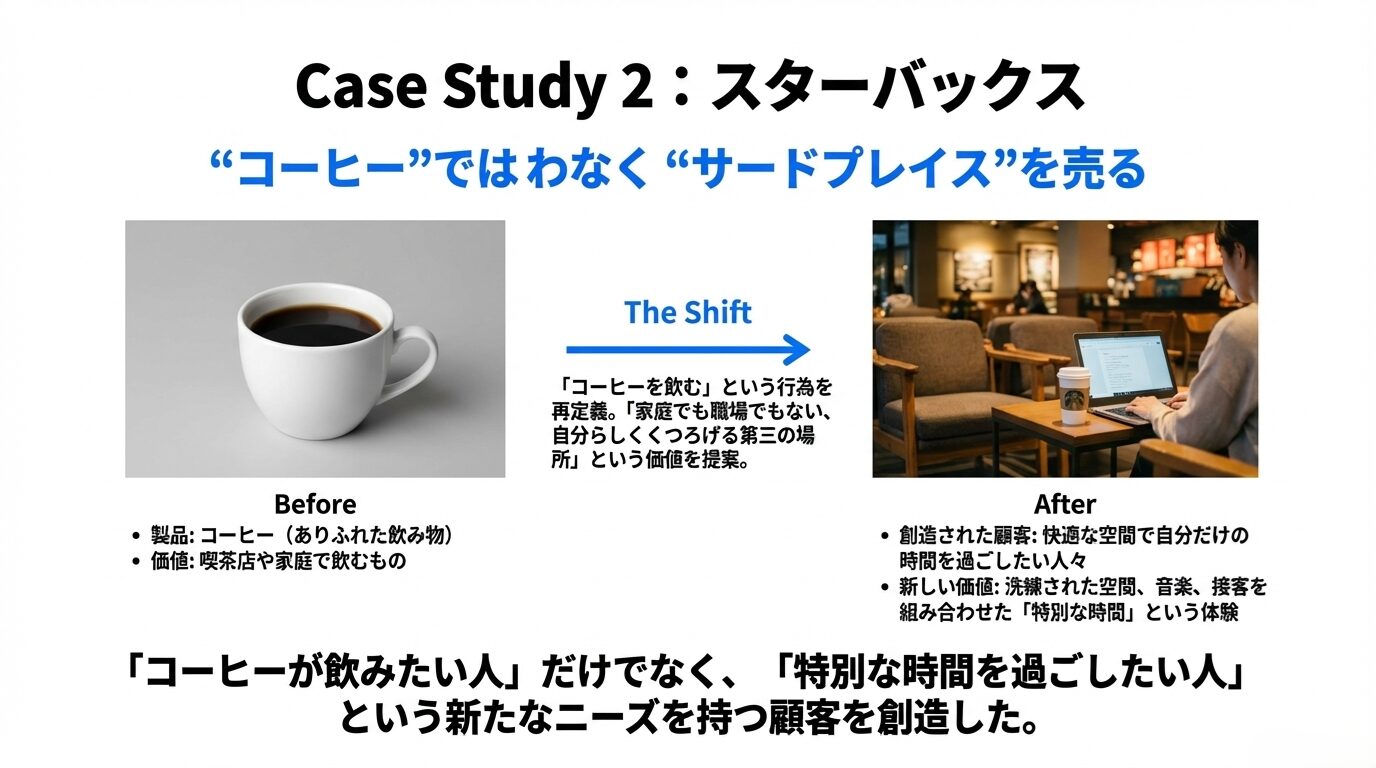

事例2:スターバックス「“コーヒー”ではなく“サードプレイス”を売る」

スターバックスが登場するまで、多くの人々にとってコーヒーは、喫茶店で飲むか、家で淹れるか、あるいはオフィスで飲む、ありふれた飲み物でした。しかし、スターバックスはコーヒーそのものではなく、「家庭(ファーストプレイス)でも、職場(セカンドプレイス)でもない、自分らしくくつろげる第三の場所(サードプレイス)」という新しい価値を提案しました。

高品質なコーヒーはもちろんのこと、洗練された空間デザイン、心地よい音楽、フレンドリーな接客、無料Wi-Fiといった要素を組み合わせることで、「コーヒーを飲む」という行為を、「特別な時間を過ごす」という体験へと昇華させたのです。 これにより、彼らは「高品質なコーヒーを飲みたい人」だけでなく、「ちょっとした空き時間に、快適な空間で自分だけの時間を過ごしたい」という新たなニーズを持つ顧客を創造し、世界的なブランドへと成長しました。

Q&A

Q1. 資金や人材が限られている中小企業でも「顧客の創造」は可能ですか?

A. はい、むしろ中小企業にこそチャンスがあります。大企業は組織が大きく、小回りが利きにくい面があります。「顧客の創造」は、大規模な投資が必ずしも必要ではありません。むしろ、ステップ5で紹介したように「小さく試して改善する」アプローチは、リソースが限られている中小企業の方が得意とするところです。何より、社長自身がお客様と直接対話し、現場の最前線でニーズを感じ取れる距離感の近さは、大企業にはない強力な武器となります。まずは、ステップ1の「既存顧客の分析」から始めてみてください。お金をかけずにできることは、たくさんあります。

Q2. 既存事業が好調な場合でも、新しい顧客の創造に取り組むべきですか?

A. はい、好調な時こそ取り組むべきです。どんなに好調な事業でも、市場環境の変化、競合の出現、顧客ニーズの変化によって、いつか必ず陰りが見えてきます。多くの企業が、業績が悪化してから慌てて新しいことに手を出して失敗します。体力があり、キャッシュフローにも余裕がある好調な時期にこそ、未来への種まきとして「顧客の創造」に取り組むべきです。既存事業で得た利益や知見を、新しい顧客を創造するための投資に振り向けることで、持続的な成長が可能になります。

Q3. 「顧客の創造」と「マーケティング」はどう違うのですか?

A. 「顧客の創造」は、マーケティング活動を含む、より上位の経営概念です。一般的に「マーケティング」というと、広告宣伝、販売促進、市場調査といった活動を指すことが多いかと思います。これらは非常に重要ですが、多くの場合、「すでに存在する顧客(市場)に対して、いかに効率的にアプローチするか」という視点に偏りがちです。 一方、「顧客の創造」は、そもそも「我々にとっての顧客とは誰であるべきか」を定義し、その顧客にとっての価値を創り出すところから始まります。つまり、マーケティング活動の「目的」そのものを創り出すのが「顧客の創造」であり、マーケティングはその目的を達成するための「手段」の一部と捉えると分かりやすいでしょう。

まとめ

本コラムでは、ドラッカーの「顧客の創造」という言葉を道標に、現代の経営における本質と、その実践的なステップについて解説してきました。

最後に、もう一度、この言葉を噛みしめてみましょう。

「事業の目的は、顧客を創造することである」

この言葉は、私たち経営者に、日々の業務に追われる中で忘れがちな、最も大切な視点を思い出させてくれます。それは、「我々の事業は、社会の誰かのために、どのような価値を提供するために存在するのか?」という問いです。

「顧客の創造」とは、単なる売上アップのテクニックではありません。自社の存在意義を問い直し、社会における役割を再定義し、未来に向かって会社を成長させていくための、経営そのものの根幹をなす活動です。それは決して平坦な道のりではないかもしれません。しかし、自社の強みを信じ、顧客と真摯に向き合い、仮説と検証を繰り返す中で、必ず道は開けます。経営とは、変化の波を乗りこなし、未来を自らの手で創り出す、壮大な旅です。そして、その旅の羅針盤となるのが、「顧客の創造」という不変の哲学なのです。

さあ、あなたの会社の「新たな顧客」を創造する旅へ、今日から一歩を踏み出してみませんか? もし、その旅の途中で道に迷うことがあれば、いつでもご相談ください。あなたの会社の航海を全力でサポートいたします。歩を踏み出してください。従業員の満足そうな笑顔と、会社の活気が増していくのを実感できた時、経営者であるあなたの満足度も、きっと最高のものになるはずです。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)