唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「うちの会社は、どうも部署間の連携がうまくいかなくて…」

「企画部門が頑張って新しいアイデアを出しても、営業部門は『そんなの売れないよ』の一言。製造部門も『現場の事情を分かってない』と反発ばかり…」

「各部署は真面目に仕事をしているのに、なぜか会社全体で見ると非効率なことばかり起きている…」

もしあなたが、このような悩みを抱えている中堅・中小企業の経営者、役員、管理職であれば、このコラムはきっとあなたの助けになるはずです。

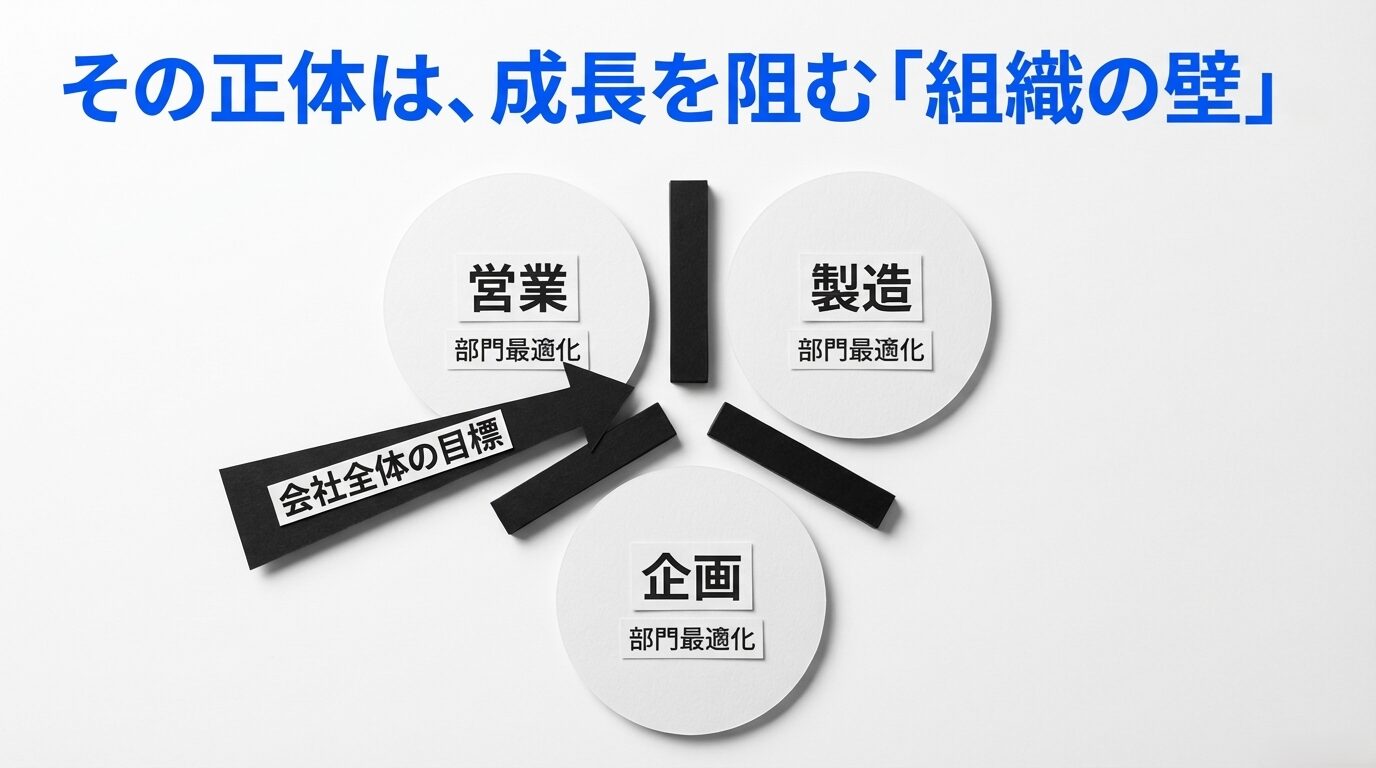

多くの企業で、部署間の連携不足は深刻な問題となっています。各部署がそれぞれの目標だけを追い求めた結果、部門最適化が進み、会社全体としての目標達成が遠のいてしまう。これこそが、成長の足かせとなる「組織の壁」の正体です。

しかし、ご安心ください。この壁は、決して乗り越えられないものではありません。私はこれまで20年にわたり、数々の中堅・中小企業でこの課題と向き合ってきました。その経験から得た知見と実践的な手法を、このコラムで余すことなくお伝えします。

このコラムを読み終える頃には、あなたの会社でも、部署間の連携を強固なものにし、組織を活性化させる具体的な一歩を踏み出せるはずです。

まずは現状確認!組織の「サイロ化」診断チェック

具体的な解決策に入る前に、まずは貴社の状況を客観的に確認してみましょう。以下の項目にいくつ当てはまるかチェックしてみてください。

- [ ] 「隣の部署が今、何に取り組んでいるか」を即答できない社員が多い

- [ ] 顧客からのクレーム対応で、部署間のたらい回しが発生したことがある

- [ ] 部署をまたぐ会議では、建設的な議論よりも「責任の押し付け合い」が目立つ

- [ ] 「営業」「製造」「開発」など、部門ごとに異なる情報管理ツールを使っており、データが連携されていない

- [ ] 人事評価において、自部門の成果のみが重視され、他部門への協力は評価されない

もし3つ以上当てはまる場合、組織の「サイロ化(縦割り構造)」が進行し、経営効率を阻害している可能性が高いと言えます。

部署間の連携がうまくいかない根本的な原因

なぜ、部署間の連携はうまくいかなくなるのでしょうか? その原因は、単にコミュニケーション不足だけではありません。むしろ、構造的かつ心理的な要因が複雑に絡み合っていることが多いのです。

原因1:情報共有の不足とサイロ効果

最も一般的な原因が、情報の分断です。英国のジャーナリスト、ジリアン・テットが著書『サイロ・エフェクト』で指摘したように、専門性を追求して組織を分けると、各部署が「タコツボ(サイロ)」の中に閉じこもり、外部との情報遮断が起きます。

例えば、ある製造業の企業では、生産計画担当が製造現場のボトルネック情報を知らずに無理な計画を立て、納期遅延が頻発していました。情報が血流のように組織全体を巡らなければ、各部署は孤立し、協力するための判断材料すら持てなくなってしまうのです。

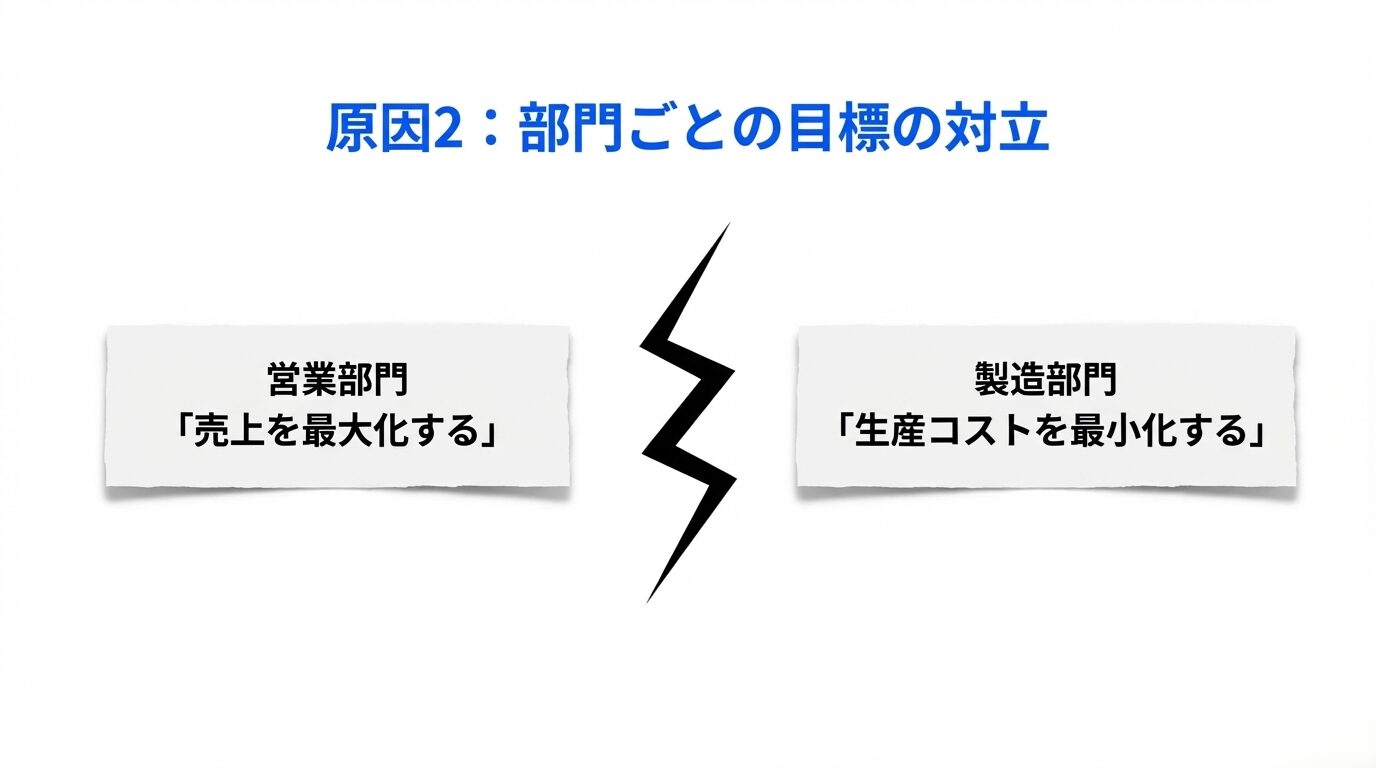

原因2:部門ごとの目標や評価基準(KPI)の不一致

部署間の連携を阻む構造的な壁として、「部分最適を助長する目標設定」があります。

- 営業部門: 「売上最大化(とにかく受注を取りたい)」

- 製造部門: 「生産コスト最小化(効率的に作りたい)」

- 経理部門: 「予算厳守(コストを抑えたい)」

これらは各部門単体では正解ですが、全体で見ると利益相反(トレードオフ)の関係にあります。会社全体の共通目標(KGI)と、それをブレイクダウンした各部門の目標(KPI)が整合していない場合、社員は「自分の部署の目標達成」を優先せざるを得ず、結果として組織全体の利益を損なう行動をとってしまいます。

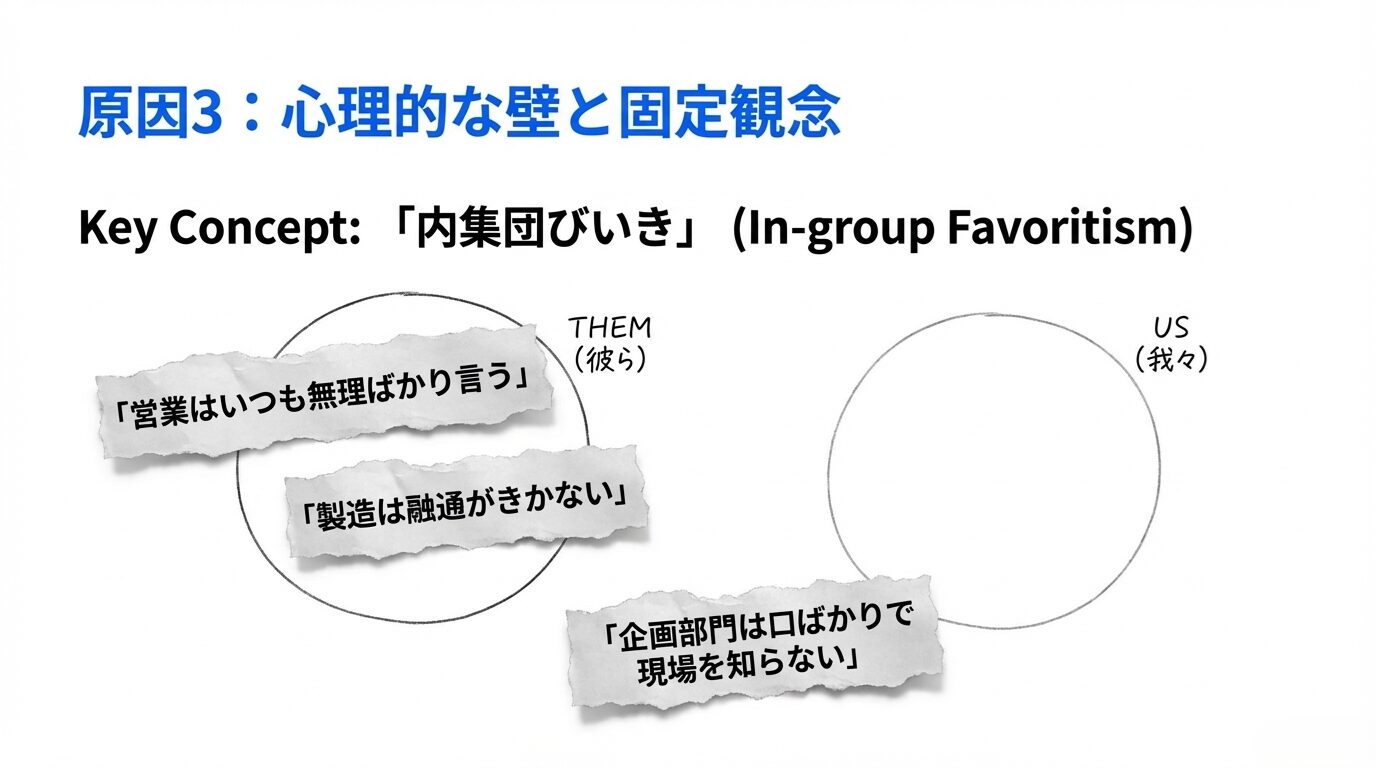

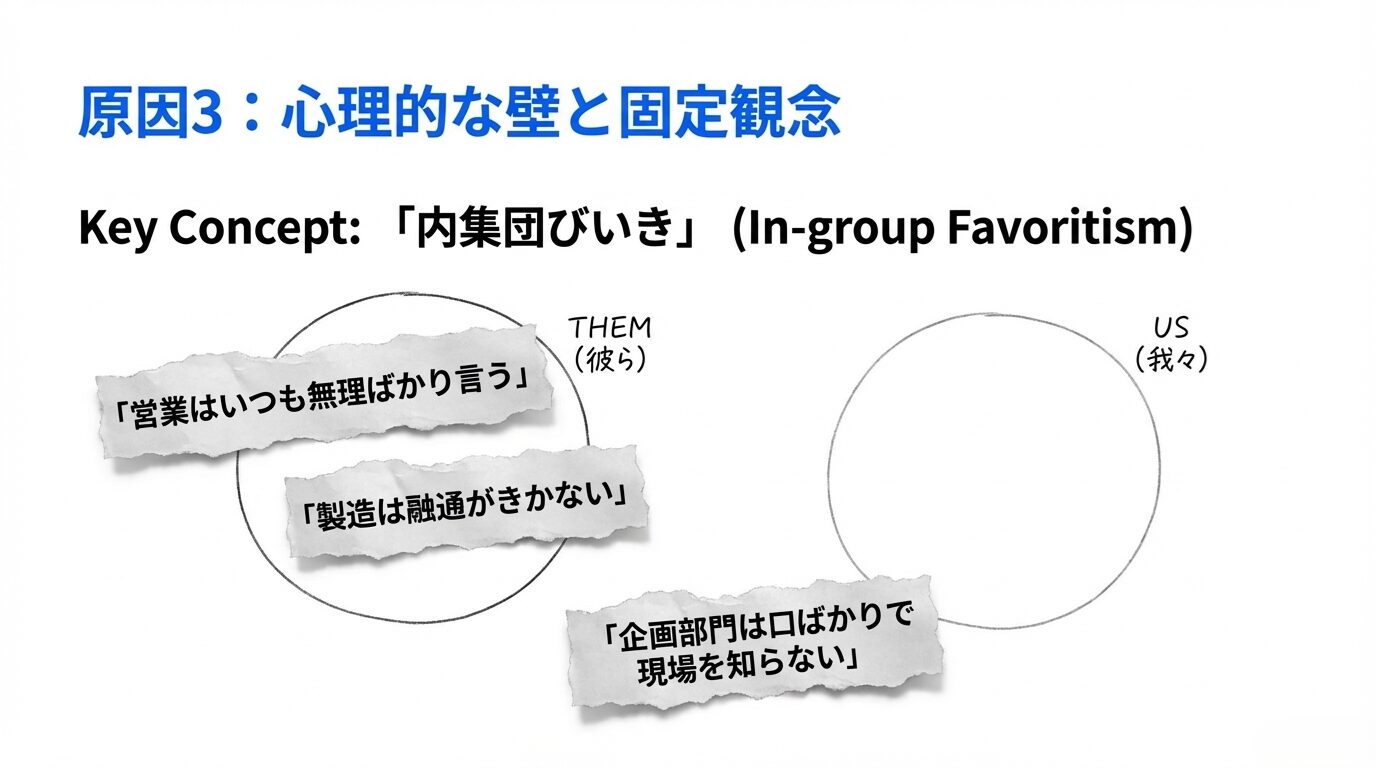

原因3:心理的な障壁と内集団びいき

「営業はいつも無理ばかり言う」

「製造は融通がきかない」

このような対立は、社会心理学でいう「内集団びいき」というバイアスによって強化されます。

人は自分が所属する集団(自部門)を優遇し、外の集団(他部門)に対して批判的・排他的になる傾向があります。この心理的な壁を放置すると、単なる業務上の意見の相違が「あいつらは敵だ」という感情的な対立に発展し、組織の分断が決定的になります。

【実践編】組織の壁を壊す5つの手法

ここからは、私のコンサルタントとしての経験から、実際に効果を上げた5つの手法をご紹介します。これらは、中堅・中小企業でもすぐに実践できる、シンプルかつ強力なアプローチです。

手法1:部門横断型プロジェクトチームの組成

特定の課題解決のために、部署の枠を超えてメンバーを選抜する手法です。

ただし、単に人を集めるだけでは「寄り合い所帯」になり失敗します。成功の鍵は、プロジェクトの憲法とも言える「プロジェクト憲章」を最初に定めることです。

【推奨:プロジェクト憲章に盛り込むべき項目】

| 項目 | 設定内容の例 |

|---|---|

| プロジェクトの目的 | 「新製品Xの上市成功」ではなく「新製品Xにより、顧客層Yのシェアを10%獲得する」と具体的に。 |

| スコープ(範囲) | 企画から発売後3ヶ月の販促活動まで。 |

| メンバーと役割 | リーダー(営業)、サブ(製造)、メンバー(開発・販促)。 |

| KPI(成功指標) | 売上高、開発リードタイムの短縮率、チーム内の相互満足度。 |

| 意思決定ルール | メンバー間で意見が割れた際は、プロジェクトオーナー(役員)が最終決定する。 |

このように役割とゴールを明確化することで、「部門の代表」としてではなく「プロジェクトの一員」としてのアイデンティティが生まれ、利害対立を超えた協力関係が築かれます。

手法2:ジョブローテーションと「隣の部署の1日体験」

相互理解を深めるには、相手の靴を履いてみることが一番です。本格的なジョブローテーションが難しい中小企業では、「隣の部署の1日体験」をお勧めしています。

- 営業担当が製造ラインに入る: 製品が作られる苦労や品質管理の厳しさを肌で感じ、安易な納期短縮や仕様変更を控えるようになる。

- 製造担当が営業に同行する: 顧客の厳しい要望や競合との戦いを目の当たりにし、品質向上やコストダウンの意義を再認識する。

【実践のポイント】

体験後は必ず「報告会」を実施し、「相手の部署のすごいと思ったところ」「もっとこうすれば連携できると思った点」を言語化・共有させることが重要です。

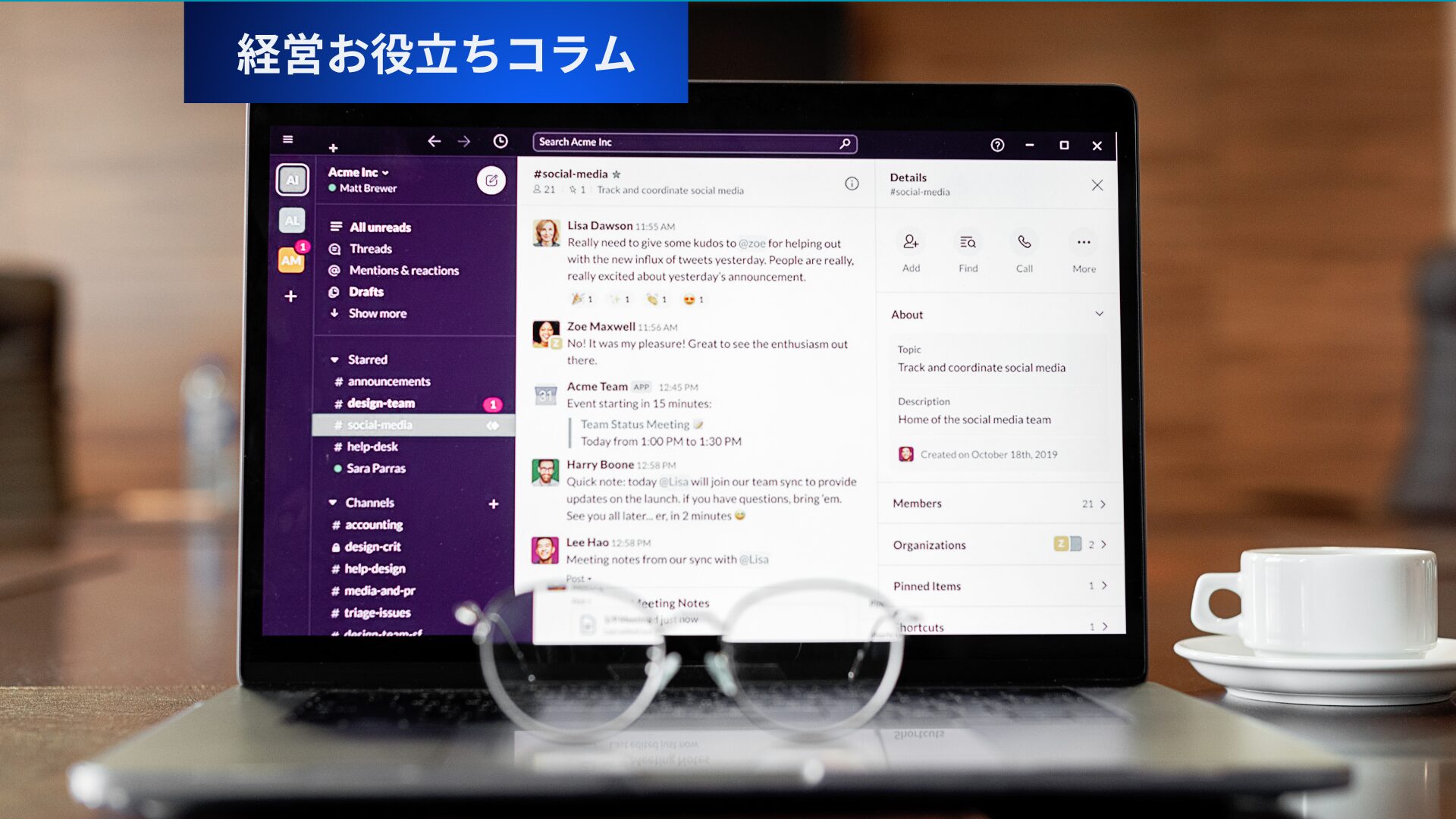

手法3:情報共有を円滑にするツールの導入と文化の醸成

部署間の連携を阻む原因の一つに、情報の「見えにくさ」があります。これを解消するためには、情報共有ツールを適切に導入し、その上で情報を共有する文化を醸成することが不可欠です。

- 情報共有ツールの導入:プロジェクト管理ツール(例:Trello、Asana)、ビジネスチャットツール(例:Slack、Chatwork、Microsoft Teams)、社内wiki(例:Notion)など、様々なツールがあります。重要なのは、会社全体の情報を一元管理し、誰でも必要な情報にアクセスできるようにすることです。例えば、

- 営業報告:日々の営業活動や顧客からのフィードバックを全社で共有できるツールに集約。

- プロジェクト進捗: 各部署の進捗状況をリアルタイムで可視化。

- 会議議事録: 会議で決定した事項や、今後のアクションプランを全社員が確認できる場所に保存。

- 情報共有文化の醸成: ツールを導入しただけでは意味がありません。 「情報は独占するものではなく、共有するもの」 「困った時は一人で抱え込まず、他部署にも協力を求める」 このような文化を経営者や管理職が率先して作り上げる必要があります。

情報共有の透明性を高めることで、部署間の業務に対する理解が深まり、無駄な手戻りや重複作業を防ぐことができます。実際に私のクライアントでも、情報共有強化策1手段として、ビジネスチャットツールの導入をオススメしています。チャットには私も参加し、実際の活用シーンをみなさんにイメージいただけるよう初動では私が積極的にチャットを発信するようにしています。ビジネスチャットツールについては、以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読み下さい。

手法4:人事評価制度への「部署間連携」の項目追加

多くの企業では、個人の成果や所属部署の目標達成度を評価基準にしています。しかし、これだけでは「部署間の連携」が軽視されがちです。そこで、人事評価制度に「部署間連携」や「チームワーク」に関する項目を明確に追加することをお勧めします。

例えば、

- 「他部署への協力度」

- 「他部署からのフィードバック件数や質」

- 「部門横断プロジェクトへの貢献度」

このような項目を評価対象にすることで、社員は自然と他部署との連携を意識するようになります。

【実践のポイント】

- 具体的な評価基準: 「他部署への協力度」のような抽象的な項目ではなく、「他部署から感謝された回数」など、定量的に測れる基準も加える。

- 評価の公平性: 評価者の主観に頼らず、多角的な視点から公平に評価できる仕組みを構築する。

手法5:会社全体を巻き込む「イベント」の活用

最後に、もっともシンプルで、かつ心理的な壁を壊すのに効果的なのが、「会社全体を巻き込むイベント」の活用です。業務とは関係のない場で、部署の垣根を越えて交流することで、人は親近感を覚え、他部署のメンバーを「協力すべき仲間」として認識するようになります。

例えば、

- 部署対抗の運動会やレクリエーション

- 社員旅行

- 社内サークル活動の活性化(野球部、登山部など)

- 部署をシャッフルした懇親会やランチ会

このようなイベントは、単なる福利厚生ではありません。普段は話す機会のないメンバー同士が顔を合わせ、共通の体験をすることで、心理的な距離がぐっと縮まります。もちろん、業務効率を優先するあまり、「そんな非生産的な時間はない」と考える経営者の方もいらっしゃるかもしれません。しかし、人間関係の円滑化は、目に見えない形で企業の生産性向上に大きく貢献します。部署間の対立による無駄な時間やエネルギーの消費を考えれば、むしろ積極的に投資すべき項目なのです。

私の体験談

私が過去にコンサルティングを行ったある製造業の企業では、部署間の連携が弱いことが原因で、多くの問題が発生していました。特に顕著だったのは、お客様との直接接点を持っている強みを活かせておらず、顧客ニーズを新製品開発に活かせていない点でした。

この状況を改善するために、私は以下の施策を提案しました。

- 部門横断型のプロジェクトチームを編成

営業部と製造部のメンバーを中心に、マーケティング部も加えたプロジェクトチームを設立しました。目標は「次世代主力商品の成功を確実にする」こと。チーム全員で月1回のミーティングを行い、進捗状況や課題を共有しました。 - リアルタイムでの情報共有体制を導入

コミュニケーションツールのSlackを導入し、各部門での顧客のフィードバック情報や市場動向のデータ、そしてプロジェクトタスクの進捗状況リアルタイムで共有できるようにしました。さらに、どの部門の社員でも気軽に質問や意見を投稿できるオープンな環境を整えました。 - 共通目標を設定

プロジェクトの成功を全員の目標に組み込み、それを人事評価制度の目標に織り込むことで、部門をまたいだ協力が評価される仕組みを整備しました。これにより、各部門が徐々にですが協力的に行動するようになりました。

その結果、開発された新製品は、市場ニーズを正確に捉えたものとなり、販売初年度で売上が12%増加するという成果を上げることができました。また、この取り組みを通じて、社員の意識も「自分の部門だけでなく、会社全体の目標を達成することが重要だ」というものに変わりました。

この経験を通じて私が感じたのは、部署間の壁を壊すことは単なる業務効率化にとどまらず、企業の持つ潜在能力を引き出し、成長の可能性を大きく広げることに繋がるということです。

小さな一歩からでも良いので、まずは具体的なアクションを始めてみてください。

Q&A

Q1:部署間の連携を強めるために、まず何から始めればいいですか?

A:最初にすべきことは、「対話の機会を意図的に増やすこと」です。多くの組織で、対話は業務上の必要最低限に留まっています。まずは、部署の垣根を越えたランチ会や、部署横断型の勉強会など、気軽なコミュニケーションの場を設けてみましょう。

特に、経営者や管理職が積極的にこうした場に参加し、他部署のメンバーの話に耳を傾ける姿勢を見せることが重要です。上層部が率先して対話の場を作れば、社員もそれに倣うようになります。

Q2:部署間の目標が違うため、どうしても対立してしまいます。どうすればいいでしょうか?

A:これは多くの企業が直面する課題です。解決策は、「部署の目標の上位に、会社全体の共通目標を明確に設定し、共有すること」です。各部署の目標は、あくまで会社全体の目標を達成するための手段であることを、全社員に徹底して周知します。たとえば、「今期は顧客満足度を10%向上させる」という全社目標を掲げたとします。この目標を達成するために、営業部門は「顧客の声のヒアリング件数を増やす」、開発部門は「顧客からの改善要望を30%取り入れる」といった形で、それぞれの部署の目標を紐づけていくのです。

共通の目標を起点とすることで、各部署の行動がバラバラになることを防ぎ、一体感を生み出すことができます。

Q3:部署間の連携強化のために、どのようなツールを導入すればいいですか?

A: ツールはあくまで手段です。重要なのは、「誰でも必要な情報にアクセスでき、コミュニケーションが円滑になる」という目的を達成できるかどうかです。まずは、

- コミュニケーションツール: SlackやMicrosoft Teamsなど、リアルタイムでのやり取りを円滑にするもの。

- プロジェクト管理ツール: TrelloやAsanaなど、業務の進捗状況を可視化するもの。

- 社内wiki: Notionなど、社内の知識や情報を一元管理できるもの。 これらの中から、まずはひとつ、自社の規模や業務内容に合ったものを試してみてはいかがでしょうか。

Q4:人事評価制度に「部署間連携」の項目を追加するメリットは何ですか?

A:評価制度に連携項目を追加することで、社員は自然と他部署との連携を意識するようになります。これにより、

- 社員の行動変容: 部署間の協力を積極的に行うようになる。

- 組織の一体感向上: 全社的な目標達成に向けた意識が高まる。

- 心理的な壁の解消: 助け合いが当たり前の文化が醸成される。 などのメリットが期待できます。単なる精神論ではなく、評価という具体的なインセンティブを設けることで、組織の文化を根本から変えていくことができます。

Q5:部署間の連携強化は、具体的にどういった効果がありますか?

A: 部署間の連携を強化することで、以下のような効果が期待できます。

- 顧客満足度の向上: 部署が一体となって顧客の課題解決に取り組むことで、より質の高いサービスを提供できます。

- 生産性の向上: 情報共有がスムーズになり、無駄な手戻りや重複作業が減少します。

- イノベーションの創出: 部署の垣根を越えたアイデア交換が活発になり、新しい製品やサービスが生まれやすくなります。

- 社員のモチベーション向上: 孤立感がなくなり、他部署のメンバーと協力しながら仕事を進めることで、仕事へのやりがいが高まります。

まとめ:組織の壁を壊し、会社の成長エンジンに

ここまで、部署間の壁が生まれる原因と、それを壊すための5つの実践的な手法について解説しました。

- 部門横断型プロジェクトチームの組成:共通の目標で一体感を生み出す。

- ジョブローテーションと1日体験:他部署の仕事への共感を育む。

- 情報共有ツールの導入と文化の醸成:情報の透明性を高め、無駄をなくす。

- 人事評価制度への項目追加:連携を個人の評価に結びつける。

- 会社全体を巻き込むイベントの活用:心理的な距離を縮める。

これらの手法は、どれか一つだけを行えば良いというものではありません。各社の状況に合わせて、複数の手法を組み合わせ、継続的に取り組むことが成功の鍵です。

組織の壁を壊すことは、社員一人ひとりの働きがいを高めるだけでなく、企業の生産性を向上させ、新たなイノベーションを生み出すための不可欠なプロセスです。ぜひ、このコラムを参考に、あなたの会社でも組織の壁を壊し、会社をさらなる成長へと導く「協力し合う組織」への変革を始めてみてください。

もし、具体的な実行プランや、自社の課題に合わせたアドバイスが必要であれば、いつでも私にご相談ください。20年にわたる経験と実績を活かし、あなたの会社を全力でサポートさせていただきます。

経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)