唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

経営者になって間もない方から、「こんなにも孤独感に苛まれるとは思わなかった」という声を耳にすることがあります。実際に経営を任された途端、同じ目線で相談をできる人が急激に減り、仲間と思っていた存在がライバルになり、あるいは外部の取引先に対してこれまで以上に配慮が必要になったりと、本心をなかなか吐露できない場面も多いでしょう。また、経営の責任を負うプレッシャーや社員への給料の支払いなど、常に「最終決定権と責任は自分自身にある」という重圧を伴う立場でもあります。

筆者自身、経営コンサルタントとして多くの中堅中小企業の社長や後継者のみなさまをサポートしてきました。その過程では、「経営者の孤独」にまつわる悩みを聞き、いくつかの解決策を共に模索してきました。

本コラムでは、その経験と知識から、なぜ経営者は孤独を感じやすいのか、どのように乗り越えればよいのか、また具体的にどのような思考や行動をとると経営にプラスの効果が生まれるのかを解説していきます。読み進めていただくことで、「ああ、私と同じように悩んでいる経営者はたくさんいるんだなぁ」「こういうアプローチを試すと、孤独感をやわらげながらより良い会社経営につながるのかもしれない」と感じていただけるようにまとめてあります。ぜひ最後までお付き合いください。

経営者が感じる「孤独」の正体

孤独の背景にある「情報格差」と「責任感」

経営者は、すべての責任を最終的に引き受ける立場にあります。社員や周囲の人々に比べると、社内外における機密情報や重要事項にも触れる機会が格段に多い一方で、その情報をオープンにできる相手は非常に限られています。周囲に漏らすわけにいかない経営判断や従業員の雇用・人事の問題など、「相談したくても相談できない」ジレンマが日常的に生じやすいのです。

さらに、中堅中小企業の場合、大企業よりも社長や役員個人の決断がダイレクトに会社の命運を左右する場面が多々あります。売上の伸び悩みが続くと、スタッフを守るために借入を行ってでも資金の工面をしなければならないかもしれません。あるいは、新規事業に打って出て飛躍を狙うか、安全策をとり現状を堅持するかを判断しなければならないかもしれません。いずれにせよ、その選択の重責は経営トップ一人ひとりの肩にのしかかることになることため、そこに「孤独」が宿ってしまうのです。

中堅中小企業における「孤独」が起こりやすい構造

日本国内の企業の99%以上が中小企業であり、全従業員の約70%が中小企業に属しています。中小企業では、組織内部に豊富な専門知識や幅広い経験を持つスタッフが十分にいるとは限りません。経営企画担当や人事・労務の専門家など、大企業なら分業で取り組むような業務も、経営者自らが現場に深く関わり、複数の役割を抱えるケースが非常に多いのが現実です。例えば、管理部長が事実上は経営者の右腕として総合的な事業運営にタッチしているといったケースはありますが、それでも「最終決断を下すのは社長」という構図が変わることはありません。

大手企業であれば、専門部署や役員会議などで議論を細分化し意思決定を分担することもできますが、中堅中小企業の社長は、ワンストップであらゆる問題に向き合う必要があります。そのため、「人材不足」と「全部を背負うプレッシャー」が相まって、より強い孤独感を感じやすい状況にあるのです。

「社内外からの期待」と「実像」のギャップ

経営者という肩書きは、多くの人々から「成功者」「リーダーシップを持つ人物」という目で見られがちです。しかし実際には、成長過程の中堅中小企業ほど、人材確保や資金繰り、取引先との関係構築などで四苦八苦しているケースが少なくありません。特に後継者として会社を継いだ場合、「創業者の時代と同じように業績を伸ばさなければならない」「自分の代で会社をダメにするわけにはいかない」「業績低迷の責任を自分が負うのは当然だ」というプレッシャーが、社内外からの期待として常に付きまといます。その「期待感」と、経営者自身の悩みや不安とのギャップが徐々に自分を追い詰め、「自分以外に誰にもわかってもらえない」という孤独感を増幅させる要因にもなり得るのです。

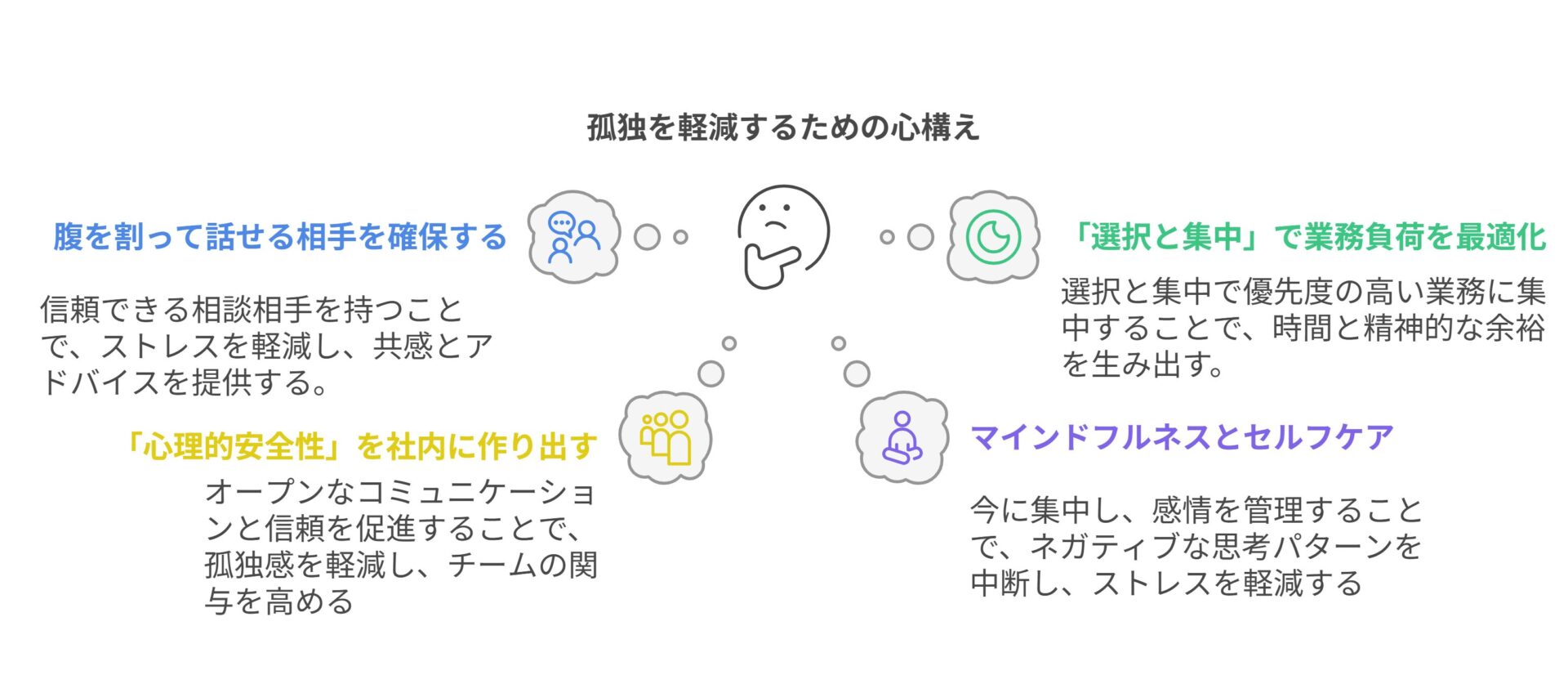

孤独を軽減するための心構え

心構え①:「腹を割って話せる相手」を複数確保する

経営者になると、「気軽に打ち解けられる相談相手」が意外なほど減ってしまいます。とはいえ、頭の中の悩みやプレッシャーを誰にも話さず抱え込むと、ストレスが限界を超えてしまう可能性も否めません。そのためにも、経営者コミュニティや異業種交流会、また信頼できる外部のコンサルタントなど、少しずつ「腹を割って話せる相手」を増やしていくのがポイントです。特に、同じ経営者の立場であれば、「自社の内部情報はわからないが、経営者が何を悩むかは理解できる」という共感が期待できるでしょう。同じような悩みを持つ仲間や先輩経営者からアドバイスをもらうと、自社に合った解決策までスムーズにたどりつくケースもあります。さらに他業種の経営者やコンサルタントは客観的視点を持っているので、視野が広がり、自社内だけでは想像できなかった選択肢を提案してくれることがあるのです。

心構え②:「選択と集中」で業務負荷を最適化

人員や資本に限りのある中堅中小企業では、常に複数の業務を同時並行で進めなければいけない状況に陥りがちです。結果として、社長や役員、管理職といった立場の人たちが「何でも屋」になり、時間と心の余裕を失いがちになります。そこで有効なのが、「選択と集中」という経営思考です。有名な概念ではありますが、簡単にいうと「自社にとって本当に必要な事業領域や施策に経営資源を集中させ、優先度の低い事業や過剰に抱えている業務を思い切ってカットする」ことです。なぜ選択と集中が孤独感の軽減につながるかといえば、業務を削減すればするほど、経営トップ自身の本来やるべき領域に時間と頭脳を振り向けやすくなるからです。経営者が「何でも屋」を脱して本質的な課題にフォーカスすることで、外部アドバイザーなど専門家との連携もしやすくなり、悩みを相談しやすい時間や気持ちの余裕を生むという効果もあります。

心構え③:「心理的安全性」を社内に作り出す

社内で経営者が孤独を感じる原因のひとつに、「周囲が本音を言ってくれないから、自分ひとりで考えざるを得ない」という状況があげられます。表面的に「社長、大丈夫ですよ」とは言ってくれるが、真の課題や改善点を示してくれない。これでは経営トップが常に「ひとりぼっち」の思考になってしまいます。このような時こそ注力したいのが「心理的安全性」を社内に作り出す取り組みです。心理的安全性とは、組織の中で自分の意見を自由に言える、失敗や意見相違をしても排除・攻撃されない環境のことを指します。具体的には、定例ミーティングや1対1の面談で「今感じている問題や不安を、役職にかかわらず率直に話せる場」を用意すると効果的です。経営者自身も失敗談や不安をオープンに語ることで、「トップがこんなに素直に話してくれるのなら、自分も提案や意見を言ってみよう」という社員の心理が促されるでしょう。社内のコミュニケーションが円滑化し、経営者の「情報の偏り」が和らぎ、孤独感が軽減されることに期待できます。

心構え④:「マインドフルネス」と「セルフケア」の重要性

近年、ストレスマネジメントの手法として「マインドフルネス」という言葉が注目されています。これは簡単に言うと、「今、この瞬間に集中し、自分の思考や感情を客観的に観察する」アプローチです。孤独感に陥ったとき、思考はネガティブ方向へループしがちです。しかしマインドフルネスの習慣を身に付けると、ネガティブ思考の連鎖を一旦止め、自分の感情を冷静に見つめるきっかけを得られます。経営者が常に高いパフォーマンスを発揮するうえでも、メンタルヘルスを維持する“セルフケア”は欠かせません。例えば、1日5分〜10分、目を閉じて呼吸に意識を向ける時間を持つだけでも効果が期待できます。心を落ち着かせる時間が習慣化すれば、自分の孤独感や不安を一歩離れた客観視点でとらえられるようになるでしょう。

「孤独」を逆手に取り、組織変革を進める

孤独こそが「変革のきっかけ」になる

経営者としての孤独をただネガティブに捉えるだけでなく、「今のままではいけない」と痛感するチャンスととらえる方法があります。事実、筆者が見てきた成功企業の経営者は、孤独や悩みをバネにして動き出すケースが少なくありません。例えば、社員や周囲の人が次の一手を提案してくれないのであれば、それを逆手に取り「自分が新しい施策を率先して作り出してみよう」と考えるのです。孤独感を強い原動力に変え、経営トップ自らが新ビジネスや新サービスの立ち上げを推進した例も多数あります。大事なのは、孤独で辛い状況に埋没して無力感を感じるのではなく、「この孤独感から抜け出すには組織全体をもう一段成長させるしかない」という意識に切り替えていくマインドです。

「アクションプラン」を明確に示し、周囲を巻き込む

経営者が新しい取り組みを始めようとする際、「孤独を感じながら試行錯誤している」と周囲から思われるより、「会社が新しい方向性に向かうために、まず社長が先頭を切って走っている」というポジティブな印象を与えたほうが、社員や役員、取引先にとっても安心感が大きいものです。そのためには、アクションプランやロードマップを社内外に対して明確に示すことが大切です。具体的な数値目標、導入するシステムやツールの概要、担うべき役割分担などをできるだけわかりやすく共有しましょう。そうすることで、社員も「このプロセスで自分はどのように貢献できるのか」を理解しやすくなり、自発的に協力しようという意識が芽生えやすくなります。また、経営者にとってアクションプランを明確化することは、自らが抱える不安を整理する作業でもあります。「本当にこれはうまくいくのだろうか」と孤独に沈んでいた思考を「プランニング」という形で見える化することで、客観的に見直す余地が生まれます。

「変革」の成果は公正に評価し、チームで称える

会社の変革に成功したときに、ぜひ経営者として意識してほしいのが「周囲と喜びを共有する」ことです。経営が軌道に乗ってくると、前述のような孤独感がやわらいでくる一方で、成功を経営者一人の手柄として語るケースも散見されます。しかし、組織の力を結集させた結果である以上、そこで得られた達成感はチーム全体で称え合うほうが、今後のモチベーションも高まります。具体的には、社内表彰のようなイベントを開き、「この新規事業のアイデアは●●部門が大きく貢献してくれました」と公に発信するとよいでしょう。こうした姿勢が根付くと、組織は次のステップでも一致団結しやすくなり、経営者の悩みを共有・分担しようという「心理的安全性」もさらに高まっていくのです。

「孤独」を乗り越える上で押さえたいポイント

ポイント①:客観的な指標やデータを用いて考える習慣

主観的な孤独感に陥っている時は、どうしても思考が感情的に偏りがちです。そこで一度、売上高や利益率、顧客満足度調査など、客観的な指標やデータを参照しながら経営を見直すことをおすすめします。例えば、自社の経常利益率が同業他社の平均と比べてどうなのか、社員の離職率や採用状況は業界の水準と比較して高いのか低いのか――こういった外部の客観データと照らし合わせることで、悩みの正確な原因を特定しやすくなり、孤独な決断を少しでも第三者視点で緩和できる可能性が高まります。

ポイント②:経営の「オンライン化」によるネットワークの拡大

デジタル技術が発達した現代、インターネットを活用して全国の経営者が簡単につながれるコミュニティが増えています。オンライン会議やウェビナー(オンラインセミナー)などで気軽に情報交換できるサービスは、地方の中小企業でも利用しやすくなりました。「地元には相談できる経営仲間がいない」という悩みを持っていたとしても、オンラインなら物理的な距離に関係なく同じ境遇の人たちとの交流が可能です。筆者のクライアントでも、地方の工場を営む経営者がオンラインの勉強会に参加したことをきっかけに、東京や大阪の経営者とつながり、製品開発や販売チャネルの開拓につながった事例があります。このように「オンライン化」が進むことで、孤独感を解消するだけでなく、新規ビジネスパートナーやアイデアを得られるチャンスが広がっているのです。

ポイント③:成功体験の「棚卸し」と「自信」の再確認

孤独を感じる時は、「自分のやり方」に疑問を抱く場面が多いものです。しかし、経営者が現在の地位に至るまでの道のりには、大なり小なり成功体験が必ずあるものです。改めて過去の事業成功や困難克服の経験を振り返ってみることで、「自分にもこんなにできることがあった」と再確認でき、自信を取り戻すきっかけになります。特に中堅中小企業の経営者は、会社規模が小さい中でも取引先の信頼を着実に勝ち得ていたり、地域での確固たる地盤を築いていたり、社員とのチームワークが強固だったりと、他社にはない強みを必ず持っているものです。孤独感に支配されそうな時こそ、自らや会社が積み重ねてきた足跡を「棚卸し」することで、自信を取り戻すことはとても有益な取組みとなります。唐澤経営コンサルティング事務所では、コーチングを通じて経営者の成功体験の棚卸もサポートしています。

Q&A

Q1.孤独を感じながらも、社員には「自信のある姿」を見せるべきでしょうか?

A.結論からいえば、「自信がない部分」を闇雲に隠す必要はないと私は思います。もちろん、経営者たるもの、常に不安そうな姿を社員に見せていれば、社員は不安に思い、会社の雰囲気が悪化する懸念があります。しかし、そのすべてを隠してしまうと、社員は「経営者がどういうことで悩んでいるのか」を全く理解できず、サポートしたくても何もできません。適度に「不安だがここは踏ん張る」「こういうリスクがあるが挑戦しよう」という姿勢を示すことで、社員は経営者の人間性に触れることができ、むしろ「この社長と一緒に会社を良くしていきたい」と考えてくれる可能性が高まると私は思うのです。

Q2.孤独を相談する相手として、家族(配偶者や親兄弟など)に話すのは適切でしょうか?

A.家族に対して悩みを打ち明けること自体は、心理的な安心を得る面ではプラスに働きます。ただし、経営の専門知識や事情に疎い家族にとっては、会社の問題を深く理解することが難しい場合もあります。そのため、家族のサポートは「感情面」をケアしてもらうことを中心とし、「具体的な経営判断」については外部のコンサルタントや経営仲間に相談する、という役割分担がおすすめです。

Q3.独りきりの意思決定で大きな失敗をしたとき、社員からの信頼が一気に失われるのではないかと不安です。どう対処すればいいでしょうか?

A.失敗したときは、原因の分析と再発防止策を示すことが重要です。単に「ごめんなさい」で終わるのではなく、「何が原因で失敗したのか」「これからどう修正していくのか」を社員と共有し、具体的なアクションを行うことで、むしろ信頼回復につなげることができます。経営者が自己保身に走らず、失敗をオープンに検証し改革に取り組む姿勢を示せば、社員は「この人は失敗を次に活かせるリーダーだ」と評価してくれるでしょう。

Q4.同じ悩みを持つ経営者同士でコミュニティを作るメリットは何でしょうか?

A.最大のメリットは「自分だけが悩んでいるのではない」とわかることです。異なる業種・地域でも、根本的な悩みやプレッシャーは似通っていることが多いものです。悩みを共有できるだけでなく、他社の成功事例や失敗事例を聞くことで、自社の課題を俯瞰する視点も身に付きます。また、そこからビジネスパートナーが生まれたり、新たな販路開拓や技術提携などに発展する可能性もあります。

まとめ

経営者という立場に身を置くと、どうしても「最後の砦」としての責任の重さから、誰にも話せない孤独感を抱えがちです。しかし、孤独を感じたときこそ、それを「変革のきっかけ」に変えるチャンスが潜んでいると考えることもできます。腹を割って話せる相手を作り、情報を客観的に整理して、心理的安全性のある組織風土を構築し、セルフケアや客観データを活用する――そうした一つひとつの行動が、経営者の孤独をやわらげるだけでなく、会社の成長や従業員の意識変革に着実につながっていくのです。

私のコンサルタント人生の中で、多くの中堅中小企業経営者が孤独に悩みつつも、そこから新たな価値を生み出し、会社をさらなる発展へ導いた事例を見てきました。難局を乗り越えるヒントは、実は自分の内面やすぐ近くのコミュニティに潜んでいることも多いものです。もしあなたが経営者として「こんなに孤独になるとは思わなかった」と感じているのであれば、その孤独を逆手に取り、社内体制を一歩前進させる絶好の機会と捉えてみてはいかがでしょうか?変化を恐れず、新たなつながりや情報を積極的に取り入れることで、あなたの経営者としての視野と判断の質は必ず広がることでしょう。そして、その先には「孤独を乗り越えた先の真の手応え」が待っているはずです。

最後までお読みいただきありがとうございました。もし本コラムで紹介した事例やヒントが、あなたの経営に少しでも役立つようでしたら幸いです。孤独という「経営の宿命」を力に変え、ぜひあなたの会社をより良い方向へ牽引していただければと思いま

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)