唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「業績を伸ばしたい」「従業員のモチベーションを高めたい」という思いで企業経営・組織運営をしている中で、職場の雰囲気が悪くなるといった問題を経験された経営者や管理職の方は多いのではないでしょうか?たとえ少数であっても、雰囲気を悪くする従業員や役員が存在すると、士気低下・離職率の上昇・組織の生産性低下など、企業にとって大きなダメージとなりかねません。業績改善や組織力強化に取り組む上で、人間関係のネガティブな影響をどのようにして取り除くかは、経営において非常に重要なテーマです。

本コラムでは、「職場の雰囲気を悪くする人」の心理に焦点をあて、その特徴や背景、さらに具体的な関わり方や対処法を解説します。社内の空気が悪くなった時、「この人はなぜこのような言動をするのか?」と悩んだ経験をもつ経営者の方も多いはずです。その悩みを解消するヒントとして、本稿の内容を活用していただければと思います。

「職場の雰囲気を悪くする人」とは?

まず、「職場の雰囲気を悪くする人」と聞いて、どのようなイメージをお持ちでしょうか?例えば、以下のような言動が想定されます。

- 常に否定的・批判的な発言をする

- 愚痴や不満を周囲にまき散らす

- 嫉妬や対抗心をあからさまに表す

- 周囲に悪影響を及ぼすような態度(パワハラ的行動など)を取る

- 自分の保身・利益優先で、チームワークを乱す

このような言動は周囲のモチベーションを低下させ、生産性にも悪影響を及ぼします。時に、大きなトラブルの火種にもなります。では、なぜ彼らはこのような言動を取ってしまうのでしょうか?その背景には、さまざまな心理的要因が絡んでいると考えられます。

「職場の雰囲気を悪くする人」の心理背景

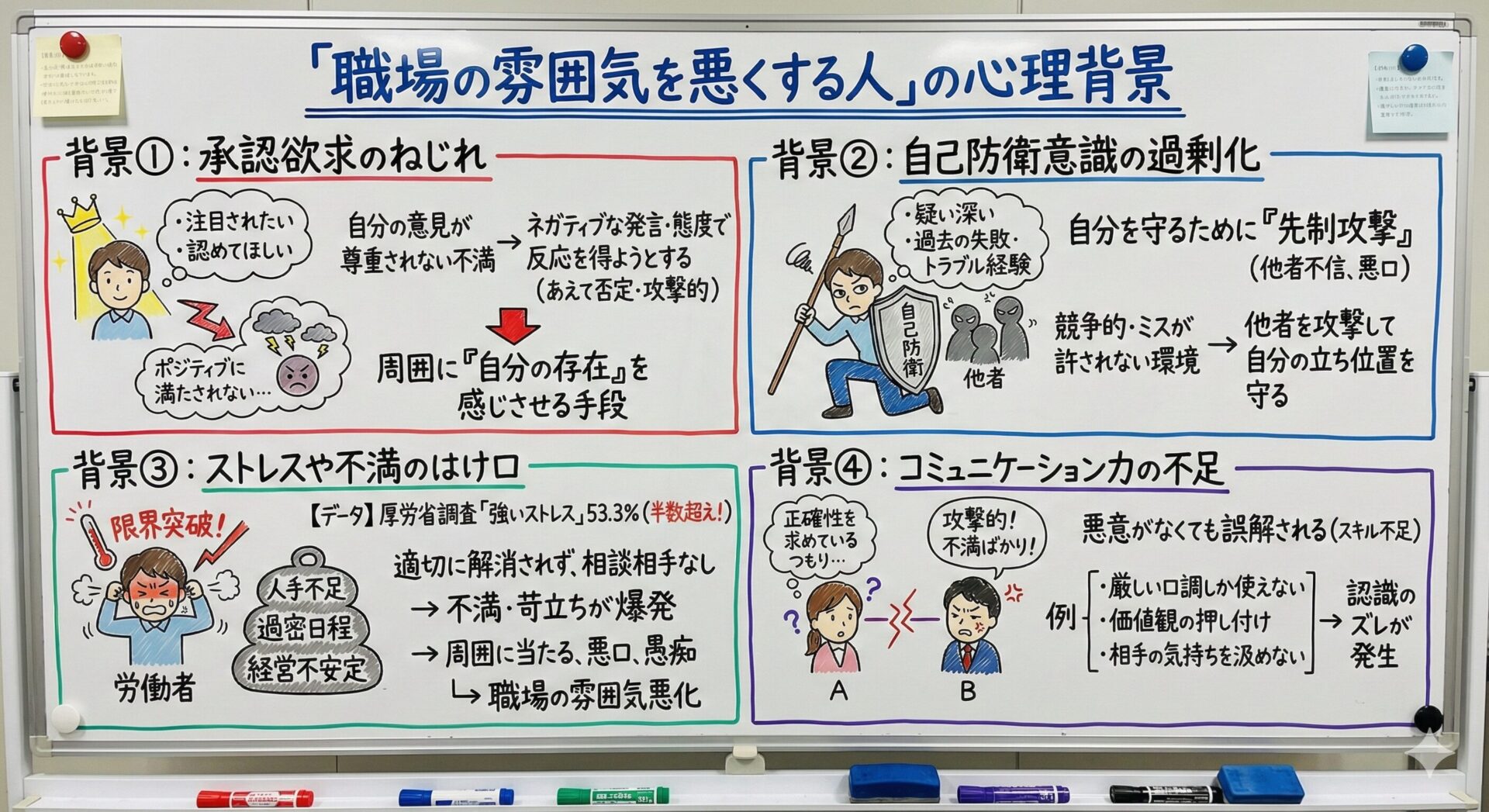

背景①:承認欲求のねじれ

職場で周囲の注目を集めたい、あるいは自分の存在意義を認めてほしいという思いが強いものの、それがポジティブな方法で満たされないとき、人はしばしばネガティブな発言や振る舞いをすることによって周囲からの反応を得ようとします。「自分の意見が尊重されていない」「評価されていない」という不満が強いほど、否定的な意見をあえて強調したり、攻撃的な態度を取ったりすることで、周囲に「自分の存在」を感じさせようとするのです。

背景②: 自己防衛意識の過剰化

過去の失敗体験や、人間関係のトラブルを経験してきた人ほど、周囲に対して疑い深くなり、自分を守るために先制的に攻撃的な態度を取ることがあります。これが職場の雰囲気を悪くする言動(他者への不信感の表明、悪口など)につながる場合があるのです。特に業務上のミスが許されにくい環境だったり、過度に競争的な組織文化がある企業では、他者を攻撃することで自分自身の立ち位置を守ろうとする心理が働きやすくなります。

背景③:ストレスや不満のはけ口

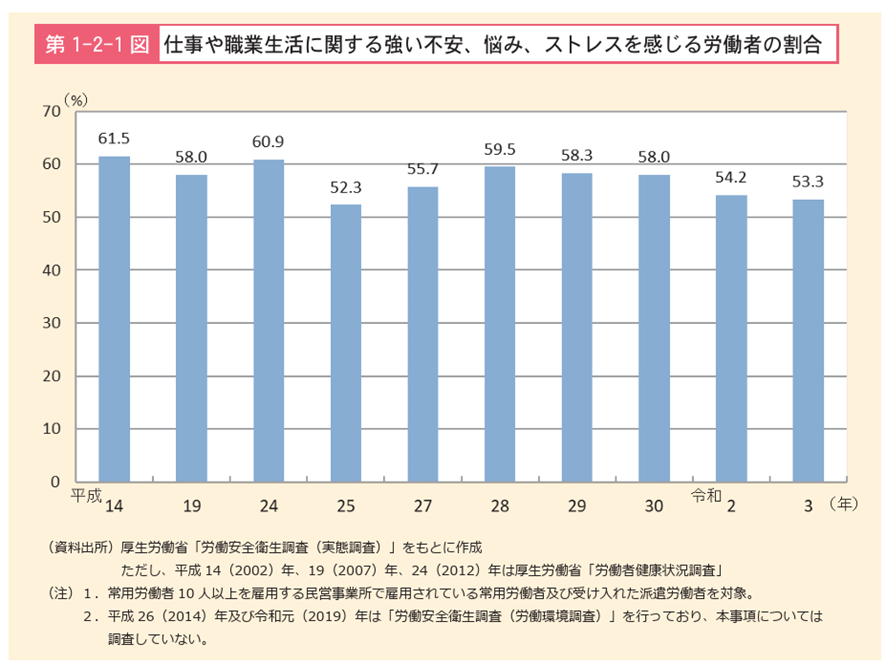

厚生労働省の調査によると、仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合は53.3%であり、半数を超えています。特に中堅中小企業においては、人手不足や過密スケジュール、経営の不安定要素などが重なり、従業員のストレスが高まりがちです。

こうした状況で適切にストレスが解消されず、相談相手もいないまま「限界を超えた状態」に陥ると、不満や苛立ちが言動に出やすくなります。その結果、周囲に当たる、悪口を言う、愚痴をこぼすといった形で、職場の雰囲気を悪化させる要因になるのです。

背景④:コミュニケーション力の不足

悪意がなくても、意図せず周囲に不快感を与えてしまう人もいます。これは、コミュニケーションスキルの不足が原因である場合があります。例えば、「厳しい口調しか使えない」「自分の価値観を押し付けがち」「相手の気持ちを汲めない」などの特性があると、本人は「厳しさではなく正確性を求めているつもり」でも、周囲からは「攻撃的」「不満ばかりの人」と受け取られてしまうのです。

職場の雰囲気を悪くする人が及ぼす影響

影響①:チーム全体のモチベーション低下

チームメンバー同士の信頼感や働きがいの低下は、生産性の低下だけでなく離職率の上昇にもつながります。ネガティブ発言が目立つ人が1人いるだけでも、チーム全体のパフォーマンスに大きく影響するのです。

影響②: 社内コミュニケーションの停滞

雰囲気が悪い職場では、会話の量が減り、相互理解が進みにくくなります。お互いの意見を率直に言えなくなることで、新たなアイデアや問題解決策が生まれにくくなるだけでなく、誤解や対立が起きやすくなります。

影響③:組織文化への悪影響

ひとたび職場がネガティブな雰囲気に染まってしまうと、新しい従業員や既存の従業員がそれに同調しやすくなります。すると、組織全体の文化として「陰口が当たり前」「批判的・攻撃的な意見が通りやすい」状態が固定化してしまい、改善が難しくなる可能性があります。

「職場の雰囲気を悪くする人」への関わり方

ここからは、経営者や管理職が実践できる具体的な関わり方について解説します。大切ことは、相手の否定的な言動に対してただ対立するのではなく、「なぜそのような言動をしているのか?」を理解し、組織全体をよりよい方向に導くことです。

まずは冷静に観察し、背景を把握する

怒りや苛立ちを感じる言動があったとしても、まずは冷静に「本人が何を求めているのか?」「どういうストレスや不安があるのか?」を見極めることが重要です。先に挙げた承認欲求のねじれや自己防衛が原因なのか、ストレスのはけ口を探しているのか、ただコミュニケーションに問題があるのか、などを判断します。背景を知ることで、的外れな対応(ただ叱責する、問題を無視するなど)を避けることができます。

適切なフィードバックを与える

「周囲のモチベーションを下げる言動をしている」という事実を本人が認識していないケースも少なくありません。「最近の発言で周囲がどう感じているか?」「なぜ、その言動が組織に悪影響をもたらすのか?」を、できるだけ具体例を示しながら伝えることが重要です。

しかし、叱責口調で一方的に責めると、本人はさらに防衛的な態度を取り、状況が悪化する可能性があります。ポイントは「建設的なフィードバックを丁寧に行う」ことです。「○○さんの専門知識や経験は頼りになる。ただ、こういった場面での発言がきつく受け取られ、周囲が意見を言いづらく感じているようだ」といった形で、ポジティブな要素と合わせつつ指摘します。

ストレスマネジメントの機会をつくる

本人にストレスが溜まっている、あるいは家族やプライベートにおいて悩みがあるなどの背景が確認できる場合は、経営者や管理職としてストレスマネジメントの仕組みを整えることが求められます。具体的には次のような施策が考えられます。

- 定期的な面談・1on1ミーティングを行う

- 外部のカウンセリングサービスや産業カウンセラーと連携し、相談先を確保する

- 業務負荷が過度になっていないか定期的にチェックする

「不満や悩みを言えば解決に向けて動いてくれる」という安心感があるだけでも、職場の雰囲気は改善しやすくなります。

ポジティブな行動を評価・承認する

承認欲求が満たされず、ネガティブな振る舞いをしてしまう人に対しては、逆にポジティブな行動を取ったときに適切な承認や賞賛を与えることが効果的です。「問題点を率直に指摘してくれるのは助かる。さらに代替案を示してもらえたおかげで、皆の理解が進んだよ。」など、本人のプラスになる面を明確に伝える。そうすることで、「否定や批判だけで注目を集めようとする」という悪循環を断ち切る一助になります。

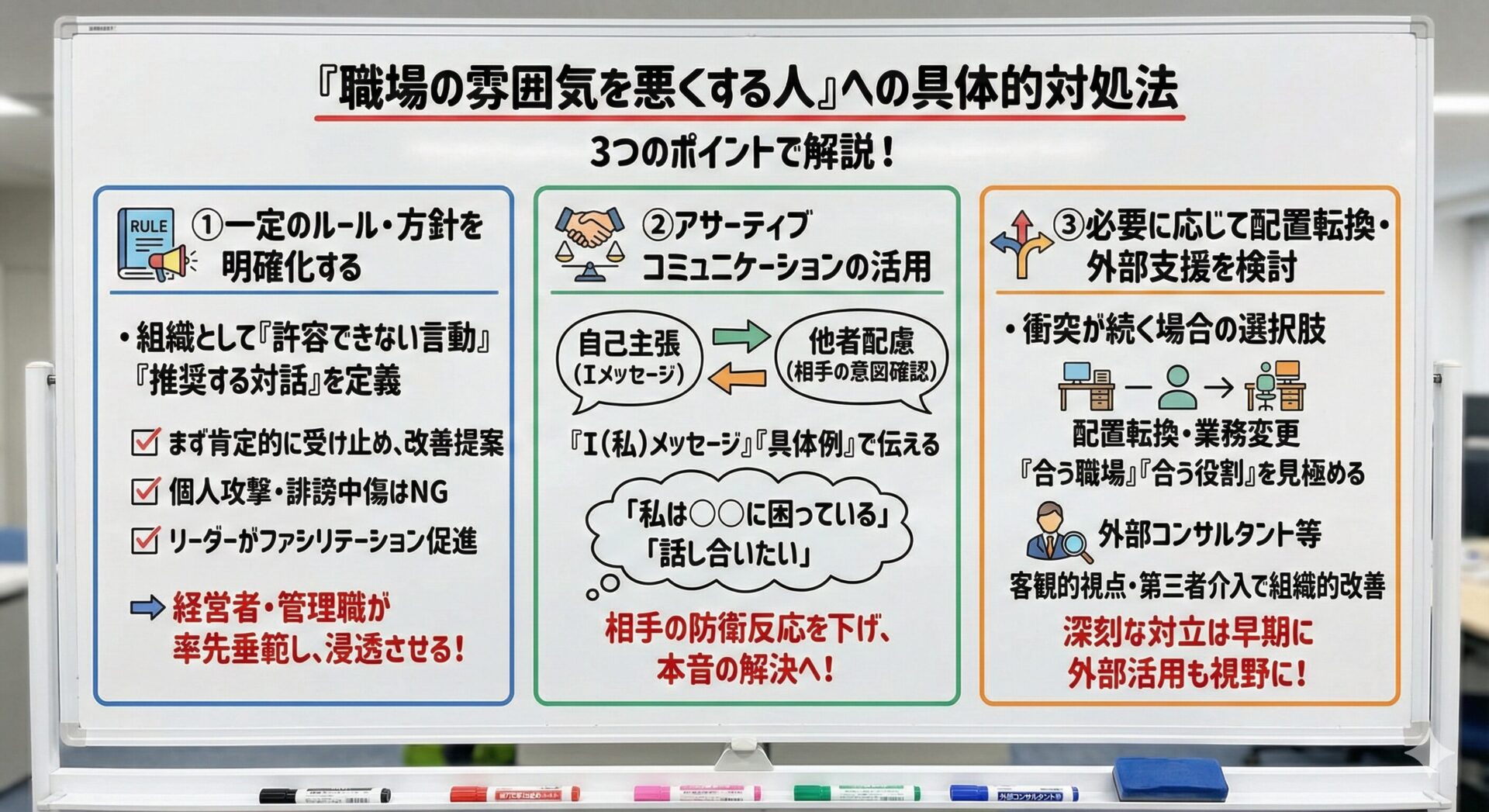

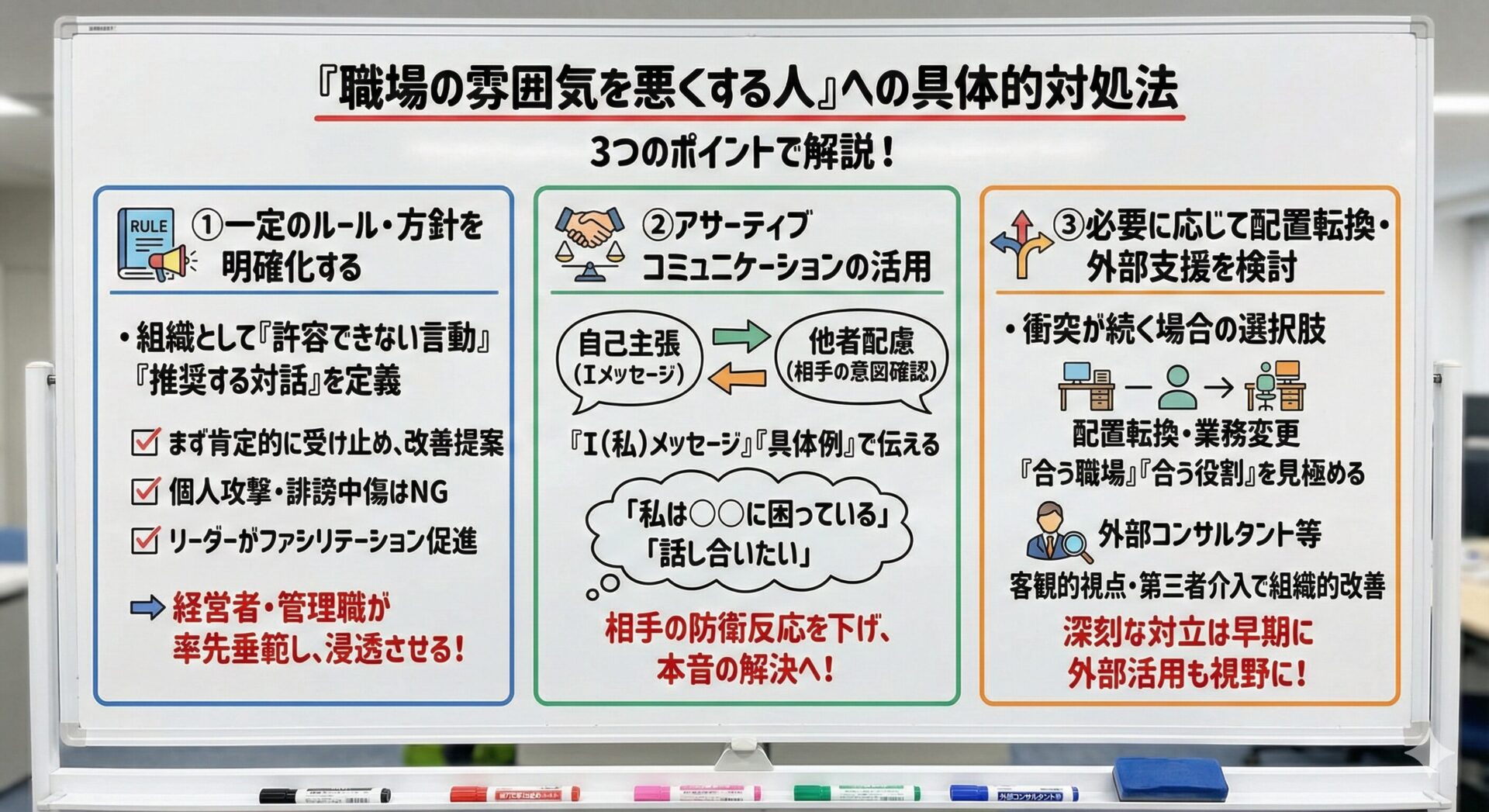

「職場の雰囲気を悪くする人」への具体的対処法

ここでは、「職場の雰囲気を悪くする人」に対する具体的な対処法を3点挙げさせていただきます。

対処法①:一定のルール・方針を明確化する

組織として「こういう言動は許容できない」「こういうコミュニケーションを推奨する」というルールや方針を明確にすることは、問題行動を抑制する上で大きな効果があります。例えば、以下のような指針を打ち出すことが考えられます。

- チーム内で意見交換するときは、まず相手の発言を肯定的に受け止めたうえで改善点を提案する

- 個人攻撃や誹謗中傷は認めない

- 建設的な対話を促進するためのファシリテーションをリーダーが行う

こうしたルールを一度策定したら、経営者や管理職自身が率先垂範し、組織の隅々まで浸透させる必要があります。

対処法②:アサーティブコミュニケーションの活用

アサーティブコミュニケーションとは、「自己主張」と「他者への配慮」を両立させる伝え方のことです。「I(私)メッセージで語る」「具体例を用いる」「相手の意図も確認しながら進める」といった点が特徴になります。例えば、相手の態度に困っている場合でも、「あなたはダメだ」「こうするのが正しい」と断定的に言うのではなく、「私は○○さんのこういう点に困っている」「どうすれば互いに気持ちよく働けるか話し合いたい」と伝えるのです。

アサーティブな会話は、相手の防衛反応を下げ、本音のやり取りを可能にするため、問題解決に有効な手段です。

対処法③:必要に応じて配置転換・外部支援を検討する

どうしても当人が同じ部署やメンバーと衝突し続ける場合は、配置転換や業務内容の変更を検討してみるのも手です。本人の能力や特性を踏まえ、「合う職場」「合う役割」を見極めることで、負の連鎖を断ち切れる可能性があります。

また、外部のコンサルタント等に相談することで、客観的な視点から状況を分析し、組織的な改善策を提案してもらうアプローチも一つの選択肢です。特に長期的かつ深刻な対立が生じている場合、早期に第三者の介入を図ることが後々の大きなトラブルを防ぐことにつながります。

Q&A

Q1. 「職場の雰囲気を悪くする人」がマネージャーや役員の場合はどう対応すればいい?

A. 上位ポジションの人が雰囲気を悪くしている場合、周囲はなかなか指摘できず、問題が長期化しやすいです。まずは、同格またはさらに上席の役員・経営者が客観的に状況を把握し、本人へ具体的なフィードバックを行う体制を整えることが重要です。もし指摘をする立場の人がいなければ、第三者(外部コンサルタントなど)を活用して本人にフィードバックを実施するのも一案です。

Q2. 部下が雰囲気を悪くしているとき、上司としてどこまで踏み込んだ対応をすべき?

A. 結論から言えば、早めかつ適切に踏み込むべきです。何もしないままにしておくと、周囲の離職やモチベーション低下を招き、結果的に組織が大きなダメージを受けます。ただし、踏み込むと言っても「力ずくで抑え込む」ことが目的ではなく、本人の背景や心理を理解し、必要に応じて改善策やサポートを提示する形を目指してください。

Q3. 改善策を打ってもなかなか効果が出ない場合、どうすればいい?

A. 組織の人間関係や文化は、一朝一夕には変わりにくいものです。定期的なフォローアップを行い、必要に応じて施策を見直すことが大切です。また、経営者・管理職にとっては、「社内全体のコミュニケーション活性化」「従業員エンゲージメント向上」のための取り組みを粘り強く継続する覚悟が欠かせません。組織改革には一定の時間がかかるため、焦らずに長期的視点で取り組みましょう。

Q4. 具体的なデータを引用したいが、どう探したらいい?

A. 厚生労働省や各種経済団体(日本生産性本部など)が発表する調査レポート、あるいはギャラップ社のような海外の調査機関も参考になります。「従業員満足度」「職場のコミュニケーション」「ストレスやメンタルヘルス」に関するキーワードで検索を行えば、多くの調査データやレポートが得られます。経営者として数値を把握しておくことで、説得力のある社内説明が可能になります。

まとめ

職場の雰囲気を悪くする人がいると、組織の生産性や従業員のモチベーションに大きな影響を及ぼします。ただし、そうした言動の背景には「承認欲求のねじれ」「過剰な自己防衛」「ストレスのはけ口」「コミュニケーションの問題」など、多様な要因が存在します。経営者や管理職の方にとって重要なのは、まず冷静に状況を分析し、適切なフィードバックやストレスマネジメントの場を提供することです。

特に中堅中小企業では、人材が限られるがゆえに、1人のネガティブな言動が組織全体に及ぼすインパクトが大企業以上に大きくなる傾向があります。したがって、経営者や管理職は「組織の雰囲気づくり」を意識しながら、早めに問題点を見つけ出し、必要な対策を打っていくことが欠かせません。

- ポイント1:相手の心理背景を理解する

- ポイント2:建設的なフィードバックとアサーティブコミュニケーションを心がける

- ポイント3:ストレスマネジメントや相談体制を整え、早期介入を図る

- ポイント4:組織としてのルールや文化を明確にし、上層部も率先垂範する

これらの対策を総合的に行うことで、ネガティブな言動による弊害を最小限に抑え、逆にポジティブな組織文化を醸成するきっかけにすることも可能です。実際に私がこれまで携わったコンサルティングの現場でも、職場の雰囲気が改善されると生産性が向上し、売上に好影響が出たケースは珍しくありません。

「人が集まる職場、成果が上がる組織」を作り上げるためには、経営者やリーダーの方々が率先して「関わり方」を変えていくことが不可欠です。どうか本コラムの内容を、あなたの会社の組織改善や人材育成の参考にしていただければ幸いです。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。

もし、この記事を読んで「自社の組織にも当てはまるかもしれない」「具体的な対処法について専門家の意見を聞きたい」と感じた方は、下記フォームよりお気軽にご相談ください。初回のご相談(1時間)は無料となっています。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)