唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「毎日忙しく動いているのに、全然儲からない」「売上はそこそこあるのに、利益が残らない…」──こんな悩みを抱えている中堅中小企業経営者の方は、少なくありません。いわゆる「貧乏暇なし」状態とは、正に目の前の業務に追われ続けながらも、肝心の利益が思うように伸びず、組織全体が疲弊してしまう状況を指します。実は、この問題は多くの中堅中小企業で起こりがちであり、いつのまにか「忙しさ」が常態化してしまうことで、経営改善に着手しにくくなるケースが多いのです。

経営コンサルタントとして、私が多くの中堅中小企業を支援してきた中で感じた「貧乏暇なし」経営が起こる背景と、そこから抜け出すための具体策を、本コラムでじっくり解説してまいります。あなたが抱えている「忙しいのに儲からない理由」を明らかにし、「儲かる仕組みづくり」のヒントを得られるように構成しました。

本コラムを通して、経営者や役員、管理職であるあなたが、単なる火消しではなく、根本的な改善策を見いだすきっかけになれば幸いです。

「貧乏暇なし」経営とは何か?

「貧乏暇なし」と聞くと「仕事が山積みで忙しいのに、収益が伴わない状態」をイメージされるかと思います。実際に、日本の中小企業は、労働力不足や物価高騰といった厳しい経営環境の中で多忙を極めていますが、利益率の改善には至っておらず、依然として多くの企業が低収益に苦しんでいます。中小企業庁の『2024年版中小企業白書』によれば、売上高や利益率は大企業が増加する一方、中小企業は発注側の売上価格低下の動きの中で低迷しています。

もちろん、我が国の構造的な問題や業界のトレンドがその一因でもありますが、一方で社内の仕組みや戦略上の問題が原因である場合も少なくありません。例えば、次のような状況が典型的に見受けられます。

- 属人的な業務が多い

社内でノウハウが共有されず、担当者個人に業務が集中してしまい、結果的に時間外労働や作業ミスが増えてしまう。 - 単価の安い仕事ばかり受注している

「とりあえず仕事を受注してこよう」と焦るあまり、採算性の低い案件に人員を割いてしまう。 - 業務の優先順位がつけられていない

緊急対応や新規案件の処理で手一杯になり、利益を生むべき重要プロジェクトが後回しになりがちとなっている。 - 経営指標や損益管理が曖昧

どの事業や商品がどのくらいの利益を生み出しているのか正確に把握していないため、打つべき施策を見誤っている。 - 業務プロセスのムダが放置されている

旧態依然としたやり方を継続しているため、無駄な手作業や二重入力などが発生している。デジタルツールの活用が進まず、毎日慌ただしく過ぎる。

このような状況に当てはまる場合は、「貧乏暇なし」の入り口に立っていると言えるでしょう。もちろん、どの企業も多かれ少なかれ、繁忙期で多忙になることはあることです。しかし、「貧乏暇なし」が常態化してしまうと、結果的に大きな損失を生むリスクが高まることもまた事実です。

なぜ「忙しいのに儲からない」状態が続くのか?

理由①:短期目標ばかり追いかけてしまう

中堅中小企業においては、資金繰りや営業目標のプレッシャーから、どうしても「目の前の受注を逃さないこと」が最優先になるケースが多いです。売上が多少低い案件でも、「やらないよりはましだ」と考えて受注してしまい、その結果、採算性の低い業務に人手やリソースを取られてしまう。こうした積み重ねが、「忙しいのに儲からない」経営の土壌を作り出します。資金繰りに課題を抱える企業ほど、低採算案件でも積極的に受注せざるを得ず、結果として利益率が下がる傾向があります。これは短期的にはキャッシュフローを確保できる一方で、長期的視点を欠いた経営となりがちです。

理由②:付加価値を高める余裕がない

「貧乏暇なし」の状態では、商品やサービスの付加価値を高める時間や人材の余裕がなくなります。加えて、組織内の属人化が進んでいる場合、イノベーションの芽を育てる余裕など到底ありません。働いている従業員も日常業務で手一杯のため、業務改善に取り組む余力を失ってしまい、非効率な作業フローがさらに放置される悪循環に陥ります。

理由③:経営管理の仕組みが未整備

例えば、部門やプロジェクトごとの収益管理がしっかりできていない、損益計算がリアルタイムにわからない、予実管理(予算と実績の管理)がずさんである──こういった状態では、儲からない仕事に多くのリソースを割いてしまっていても気づきにくくなります。さらに、長期的な視点での事業計画や投資計画が不透明なままでは、成長性の高い事業に経営資源を集中させる判断もできず、目の前の「忙しさ」に引きずられ続けることになります。

理由④:社内コミュニケーションの断絶

意外に見落とされがちなのが、部門間や上司と部下間のコミュニケーション不足です。「現場レベルでは忙しいが、経営層には状況が正しく伝わっていない」「忙しそうだと思っていたが、どの業務に時間がかかっているか把握していない」といった状況では、本当のムダや改善ポイントを特定しにくいのです。結果的に適切な戦略が立てられず、現場任せの状態が続いてしまいがちです。

「貧乏暇なし」から脱却するための具体策

ここからは、実務現場で私が提案してきた具体的な解決アプローチをいくつかご紹介します。一つひとつはシンプルな対策ですが、現場で地道に実行することで着実に成果を上げられます。

採算管理を徹底する

まずは「儲からない案件にはリソースを割かない」という明確な方針を持つ必要があります。とはいえ、実際には取引先の事情や長年の付き合いもあって簡単に整理できない場合もあるでしょう。そこで、プロジェクトごと、商品・サービスごとに「採算ライン」を明確に定め、利益が一定水準を下回る案件に対しては、値上げ交渉やコスト削減対策を検討する姿勢が重要です。例えば、顧客別の収益性をABC分析(商品や顧客をA・B・Cランクに分ける)するだけでも、どこに経営資源を優先的に注ぐべきか見えてきます。細かいコスト項目が分からない場合は、簡易的な原価計算でも構いません。最初は精度が低くても構いませんので、まずは数値化にチャレンジしてみることが重要です。

以下の記事では、「よい売上」と「悪い売上」の違いを解説しています。もしご興味があれば、ぜひお読みください。

業務プロセスの標準化・自動化

属人的な業務や二重入力の多い業務プロセスは、忙しさを増幅する大きな要因です。ITツールやシステム投資というと「コストがかかる」「うちの企業規模では必要ない」と敬遠されがちです。しかしクラウド型のサービスなどであれば、月額数千円で利用できるツールもあり、長期的には大きな時間・人件費の削減につながります。また、難しいシステム導入をする前に、まずは作業手順のマニュアル化やテンプレート化を検討しましょう。属人化している担当者の業務を洗い出し、チェックリストや手順書を整備するだけでも、効果は大きく現れます。

以下の記事では、どこからデジタル化に着すべきかを解説しています。もしご興味があれば、ぜひお読みください。

売上拡大よりも「付加価値向上」を重視する

中堅中小企業が疲弊してしまう典型例は。「数をこなして売上を増やそう」としてしまうことです。もちろん、売上の拡大自体を否定するわけではありませんが、単価の安い案件を大量に受注してしまうと、かえって現場が逼迫し、ミスやクレームにつながるリスクも高まります。そこで、今一度、商品やサービスに付加価値を付け、その価値をしっかりと顧客に伝える工夫をしてみましょう。具体的には以下のような取り組みが考えられます。

- 顧客が求めるサービスを掘り下げ、セット販売やアフターサポートを強化することで客単価を上げる。

- 既存の商品に新たな機能やサービスを追加し、差別化を図る。

- 「作業型」から「コンサルティング型」へシフトして、ノウハウ提供の価値を高める。

以下の記事では、価格競争から脱却するための「バリュープロポジション」の作り方を解説しています。もしご興味があれば、ぜひお読みください。

生産性向上と働き方改革を両立させる

「忙しいのに儲からない」企業は、往々にして従業員が過重労働や長時間労働に苦しんでいるケースが多いです。こうした環境では、従業員のモチベーションやサービス品質が下がるのも当然で、結果的に経営効率を大幅に損ねます。働き方改革というと大企業中心の話題と思われがちですが、中小企業こそ生産性向上とセットで取り組む必要があります。具体的には次のポイントを検討するとよいでしょう。

- スケジュール管理の徹底:必要以上の残業が発生しないよう、タスク管理ツールの導入や稼働状況の見える化を進める。

- 柔軟な勤務形態の導入:リモートワークやフレックスタイムなど、効率的に働くための制度整備を積極的に行う。

- 業務を削減・外注する:コア業務に集中できる体制を整えるために、経理や受注管理など定型業務を外部委託することも検討する。

しっかりと余裕を生み出せれば、従業員が付加価値を生み出す業務に時間を振り向けられるようになり、結果的にサービス品質や売上高が向上するケースも多々あります。

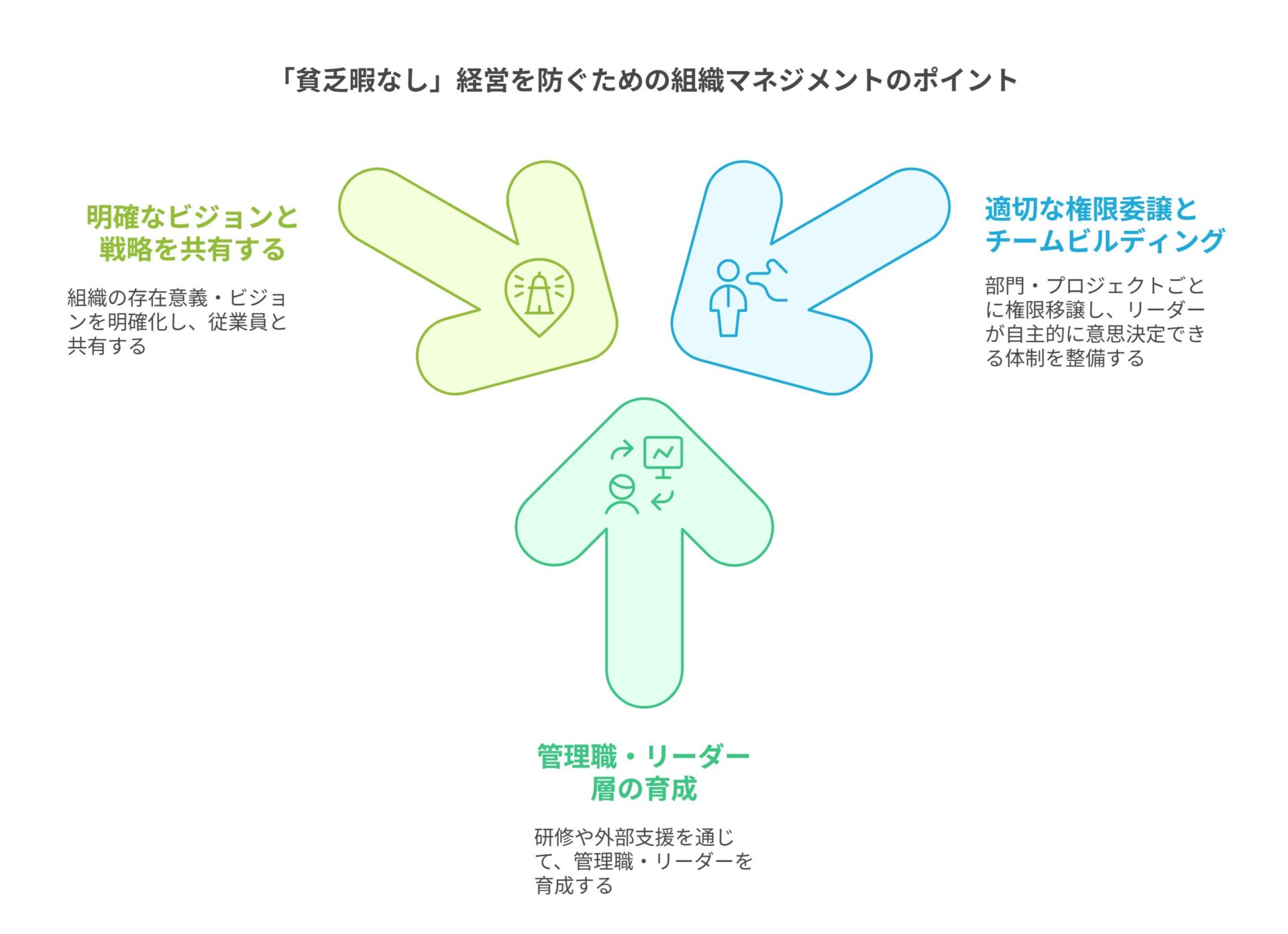

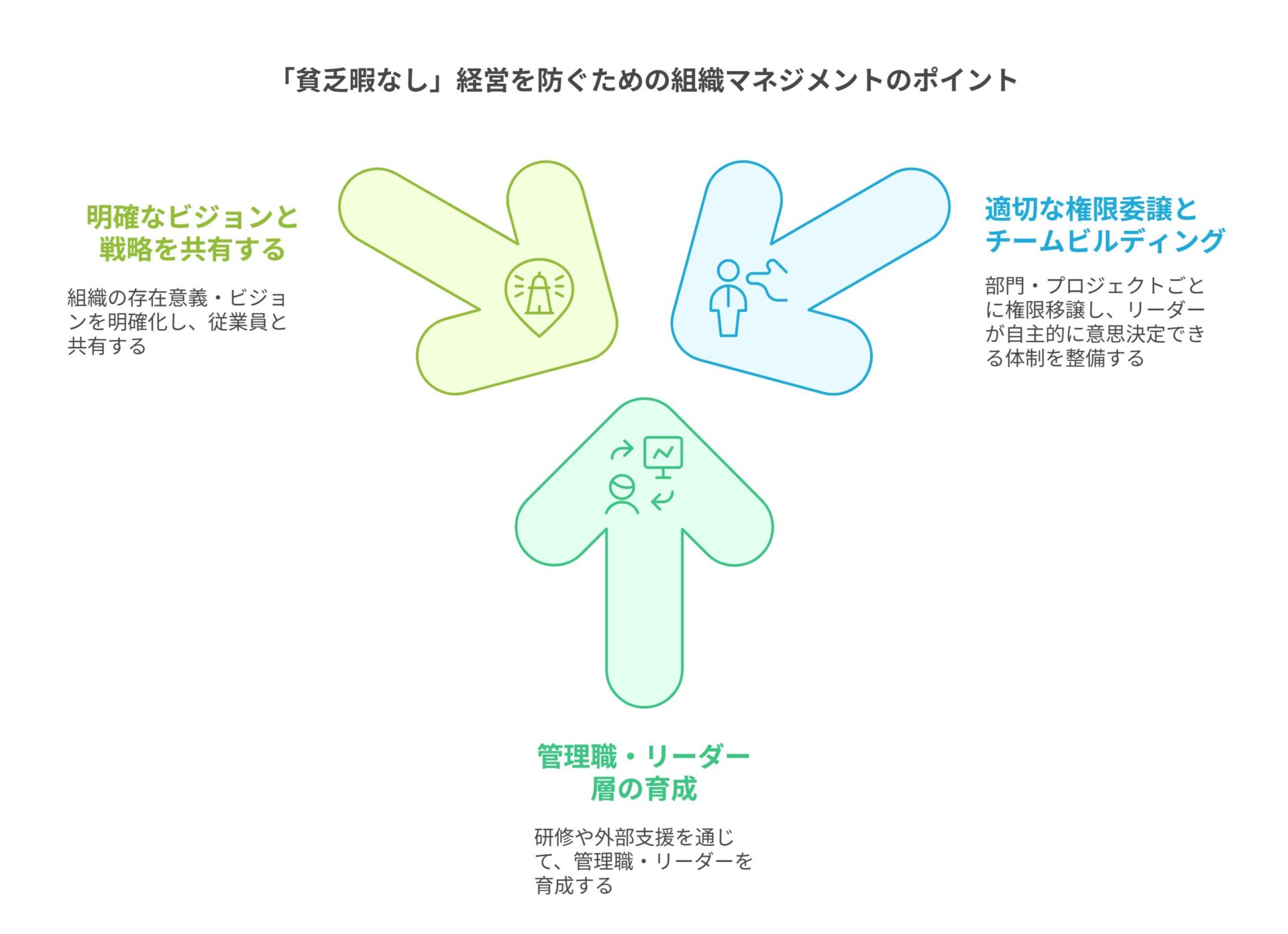

「貧乏暇なし」経営を防ぐための組織マネジメントのポイント

ここでは、組織マネジメント面からのポイントを3つご紹介します。

ポイント①:明確なビジョンと戦略を共有する

経営者が「なぜこの事業をやるのか」「どこに向かっているのか」というビジョンを明確化し、従業員と共有することは極めて重要です。会社として取り組むべき優先順位が明確でなければ、現場レベルで「忙しいのに儲からない」仕事にリソースを使ってしまうのも無理はありません。

以下の記事では、「経営ビジョンの作り方」について解説しています。もしご興味があれば、ぜひお読みください。

ポイント②:管理職・リーダー層の育成

管理職やリーダーが火消し役だけに終始している組織では、組織としての成長は望みにくいものです。彼らこそ、業務効率化や仕組みづくり、部下の育成などに積極的に取り組むべき存在です。ところが、管理職自身が日々の業務に忙殺されているケースは少なくありません。経営者は、彼らに仕組みを整える役割を担ってもらい、必要に応じて研修や外部支援を受けられるようサポートすることが大切です。

以下の記事では、「管理職の心得11選」を解説しています。もしご興味があれば、ぜひお読みください。

ポイント③:適切な権限委譲とチームビルディング

すべての意思決定が経営者の一存で進む組織では、判断の遅れや属人化が進む傾向があります。また、せっかく優秀な人材がいても、その能力を活かせないままになるのは大きな損失です。部門ごと・プロジェクトごとに権限を委譲し、リーダーが自主的に意思決定できる体制を整えれば、経営者や役員はより戦略的な仕事に専念できます。そのためには、リーダー間のコミュニケーション強化やチームビルディングの取り組みが欠かせません。

以下の記事では、「経営者が現場から離れられない理由と解決策」について解説しています。もしご興味があれば、ぜひお読みください。

Q&A

Q1.利益が出ない仕事を断るのは怖いのですが…

A.気持ちはよくわかります。「せっかくの仕事を断れば、次のチャンスを逃すのではないか」という不安は、多くの経営者や営業担当が抱えがちです。しかし、実際に採算性の低い案件を無理に受注し続けると、利益どころか社内リソースを圧迫し、他の有望案件に手が回らなくなります。

まずは「利益ライン」を明確にし、その基準に照らし合わせて、値上げ交渉など改善策を探ってみましょう。どうしても断るのが難しい場合でも、条件の見直しやコスト削減を徹底するなど、利益率アップにつながるアクションを取る努力が必要です。

Q2.業務効率化といっても、大がかりなIT化はコストがかかるのではないですか?

A.必ずしも大きな投資が必要とは限りません。たとえば無料または低価格で利用できるクラウドツールを導入し、データ入力やファイル共有の効率を上げるだけでも、大きな時短効果が期待できます。さらには、システム導入の前に、各業務のムダ・重複を洗い出してペーパーレス化やマニュアル整備を進めるだけでも、業務負荷は大幅に軽減されるはずです。

投資に見合うリターンが得られるかを慎重に検討しつつ、段階的に取り組むアプローチをおすすめします。

Q3.付加価値を高めたいのですが、具体的に何から始めれば良いですか?

A.付加価値を高めるには、まず顧客目線で『どんな問題を解決したいか』を深掘りすることがカギになります。たとえば製品の機能を少し変えるだけでなく、導入支援やアフターフォローまで含めた総合的なサポートを提供することで、顧客が感じる価値は飛躍的に高まります。

また、自社が得意とするノウハウや独自の技術を洗い出し、それをサービスやコンサルティングという形で提案するのも一つの方法です。少し視点を変えるだけで、収益性の高い新しいビジネスモデルが見えてくることは珍しくありません。

Q4.働き方改革を実践すると、ますます忙しくなりそうで怖いのですが…

A.働き方改革は「時間を短くするために仕事量を削る」だけではありません。むしろ、業務の優先順位を見極めて、無駄な業務を減らし、生産性を高める取り組みです。具体的には下記のような効果が期待できます。

- 一人ひとりの稼働状況が見える化され、タスクアサインが適切になる。

- 定型業務の自動化や外注化によって、コア業務に集中できる。

- 効率的に働くことで従業員の疲労が軽減され、モチベーションが高まる。

「人手を増やす」「残業を削る」だけでは不十分なので、現場と連携しながら段階的に実施していきましょう。

まとめ

「貧乏暇なし」経営の状態に陥る背景には、「忙しさ」に埋もれたまま、根本的な改善策を先送りしてしまう組織体質が存在します。逆に言えば、業務プロセスの標準化や採算管理の徹底、付加価値向上施策やマネジメント改革に着手することで、この状況から抜け出す道は必ず開けます。

私が中堅中小企業の支援に携わってきた中で強く感じるのは、「忙しくても、結果的に儲かる仕組みづくり」に成功している企業は、例外なく以下のポイントを押さえているということです。

- 採算管理を徹底し、利益率の低い案件に対しては改善策を模索する。

- ITツールや業務マニュアルの活用で、業務効率化を地道に進める。

- 商品やサービスの付加価値向上をめざし、価格競争に埋もれない独自性を追求する。

- 余裕をもった働き方を実現し、従業員が高付加価値業務に集中できる環境を整える。

- 経営ビジョンを社内で共有し、管理職やリーダーに権限を委譲して組織力を高める。

こうした取り組みを継続的に実行することで、会社全体の生産性を高めながら、忙しい時期と余裕を作る時期を計画的にコントロールしていくことが可能になります。

もちろん、最初からすべてを完璧に行うのは難しいかもしれません。しかし、一歩ずつ着実に前進することで、「貧乏暇なし」に陥らない体質を作ることは決して不可能ではありません。

経営は日々の積み重ねです。目の前の忙しさに振り回されるだけでなく、「いま本当に取り組むべきことは何か?」を常に問いかけながら、社内の仕組みや戦略を最適化していきましょう。成果が出始めるまでには一定の時間が必要ですが、適切な手を打てば必ず組織に変化が生まれ、「忙しいのに儲からない状態」から抜け出す突破口を見いだせるはずです。 あなたの企業が、「貧乏暇なし経営」から脱却し、さらに大きな成長を実現するための一助となれば幸いです。ぜひ、自社の経営状況を改めて見直し、一歩踏み出していただければと思います。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中堅中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。

経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)