唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

「うちの会社も、もっと柔軟な働き方を導入したいんだけど、現場が回らなくなるのが心配で…」

中堅中小企業の経営者の方から、こんな相談をよく耳にします。特に時短勤務は、育児や介護と仕事の両立を支援する上で非常に有効な制度です。しかし、その一方で、「残されたメンバーの負担が増える」「業務の属人化が進む」といったしわ寄せが生じ、現場が疲弊してしまうという悩みを抱えている企業も少なくありません。

私が中堅中小企業のコンサルティングを行う中で痛感するのは、時短勤務を単なる制度として導入するだけでなく、現場が疲弊しないための仕組み作りがいかに重要かということです。大企業のように潤沢なリソースがない中小企業だからこそ、限られた人員で最大のパフォーマンスを発揮するための工夫が求められます。

本コラムでは、時短勤務によって生じるしわ寄せを防ぎ、現場の生産性を維持・向上させるための実践的な方法を、具体的な事例やデータも交えながらご紹介します。明日からでも実践できるヒントが満載ですので、ぜひ最後までお読みいただき、貴社の働き方改革に役立てていただければ幸いです。

なぜ時短勤務で「しわ寄せ」が生まれるのか?そのメカニズムを理解する

時短勤務がしわ寄せを生むのは、決して制度そのものに問題があるわけではありません。その根本原因は、以下の3つのメカニズムが複合的に絡み合っていることにあります。

1. 業務量の再分配が不十分なまま放置される

時短勤務者による減少した勤務時間分が、他のメンバーに業務が再分配されない、あるいは再分配されたとしても、その総量が減らないままでは、当然ながら残されたメンバーの業務負担は増加します。

- 「あの人がいないと仕事が回らない」という属人化:特定の業務が特定の個人にしかできない属人化が進んでいると、時短勤務者が担当していた業務が滞り、結果的に他のメンバーがその業務を引き継ぐことになります。引き継ぎが不十分な場合は、さらに大きな負担となります。

- 「早く帰る人がいるから、残業は当たり前」という意識:周囲のメンバーが「時短勤務の人がいる分、自分が残業してカバーするのは仕方ない」という意識を持ってしまうと、業務改善や効率化の意識が薄れ、恒常的な残業体質に陥りやすくなります。

2. コミュニケーション不足による連携の悪化

時短勤務者の勤務時間が短くなることで、チーム内のコミュニケーションが不足し、情報共有がスムーズに行われなくなることがあります。

- 情報共有の漏れや遅れ:勤務時間の違いから、会議や打ち合わせのタイミングが合わないケースが増え、重要な情報が共有されないまま業務が進んでしまうことがあります。これにより、手戻りや二度手間が発生し、全体の効率を低下させます。

- チーム内での不公平感の醸成:「あの人は早く帰れてずるい」「自分ばかり大変な思いをしている」といった感情がチーム内に広がり、職場の雰囲気が悪化するケースもあります。これは、コミュニケーション不足が原因で、時短勤務者の業務内容や貢献度が周囲に理解されていない場合に起こりやすくなります。

3. マネジメント層の意識とスキルの不足

現場の状況を把握し、適切な対応を取るべきマネジメント層(管理職)の意識やスキルが不足していると、しわ寄せはさらに深刻化します。

- 「制度を導入すれば終わり」という認識:制度を導入しただけで、その後の運用や現場への影響を考慮しないマネジメントでは、問題は解決しません。

- 業務の可視化や再設計ができない:誰がどの業務をどれくらいの時間で担当しているのかを把握できていない、あるいは業務の効率化や再設計の具体的な方法を知らないマネジメント層では、抜本的な解決策を打ち出すことができません。

これらのメカニズムを理解することが、しわ寄せを防ぐための第一歩となります。

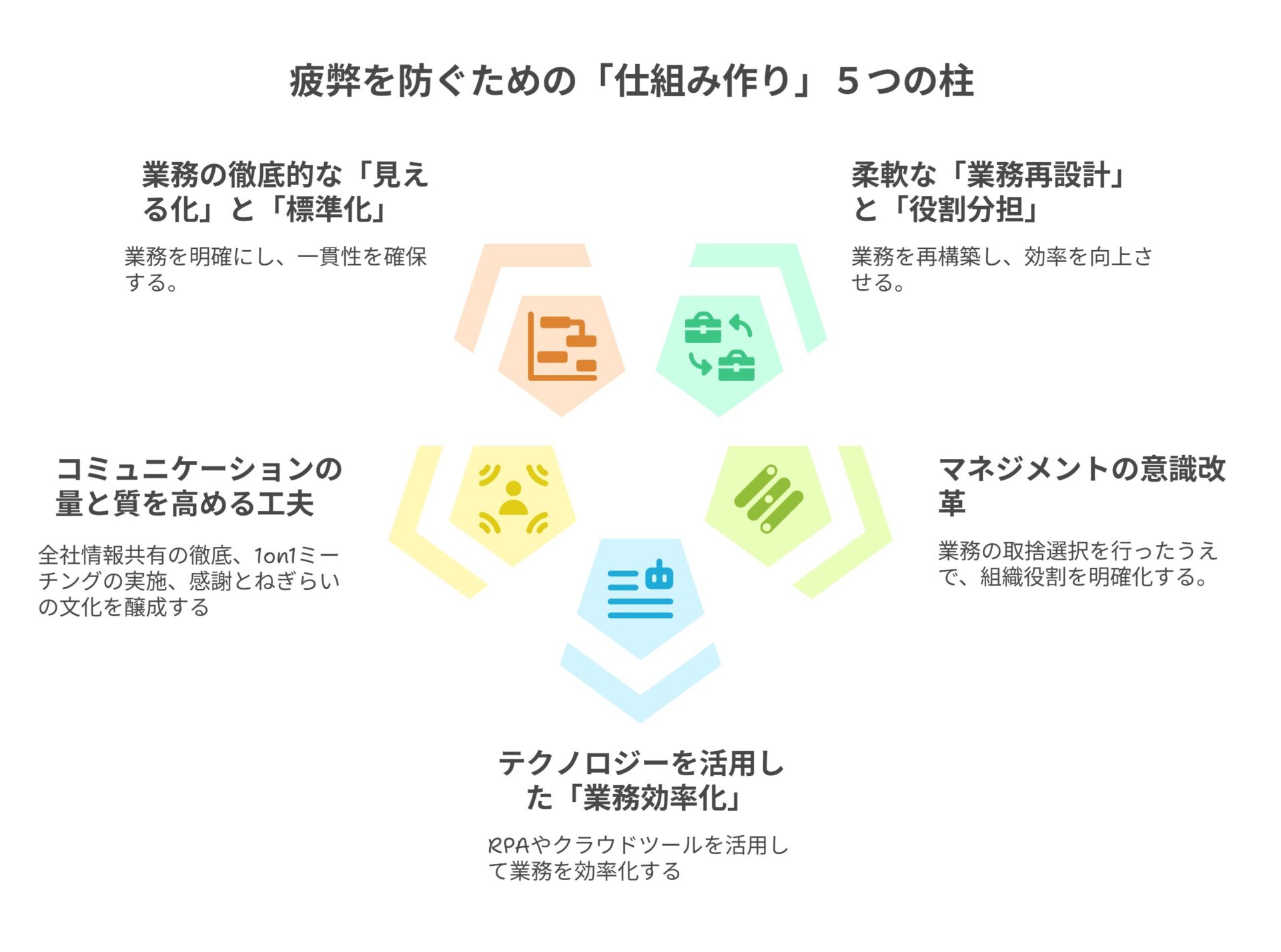

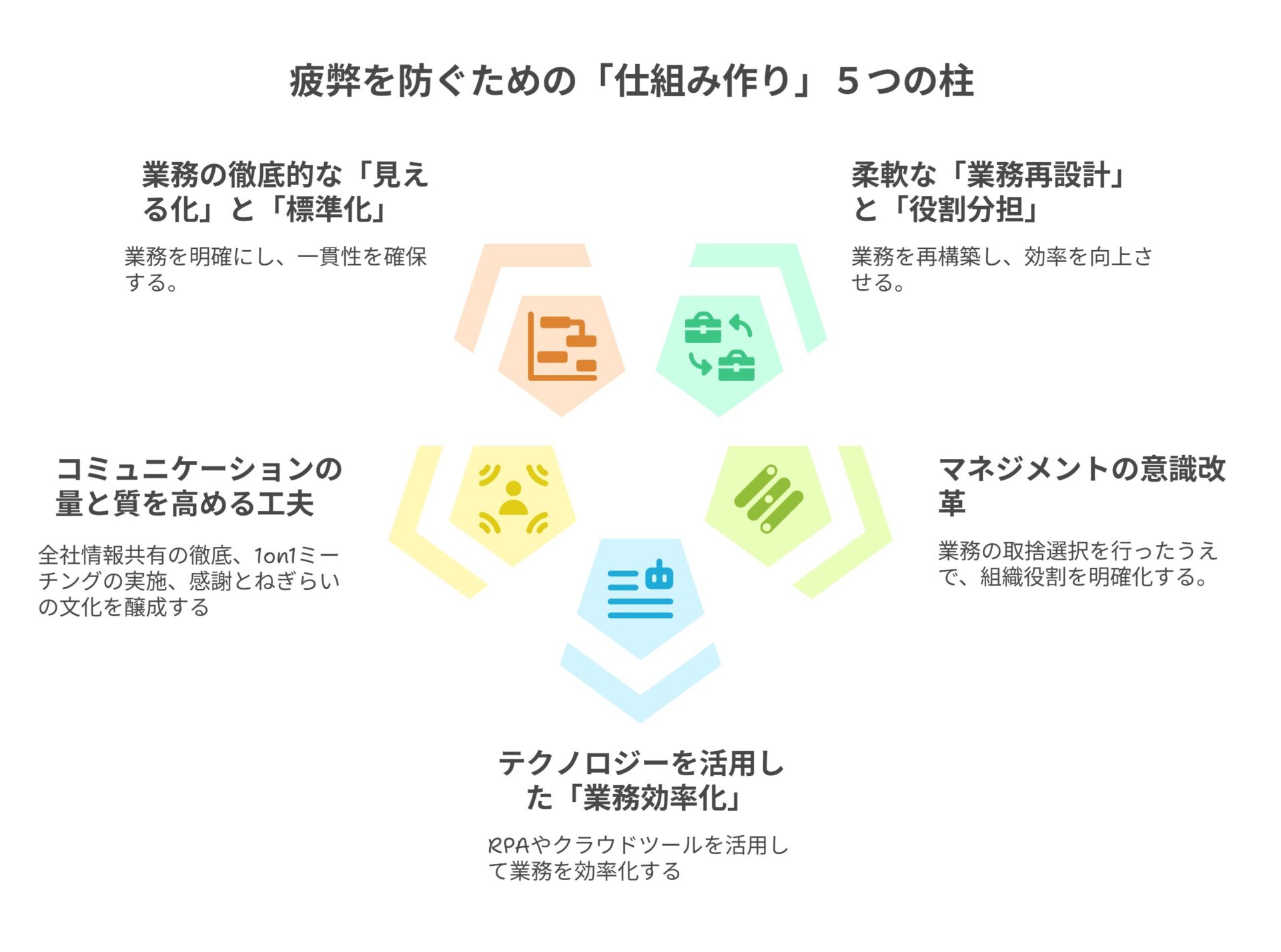

現場が疲弊しないための「仕組み作り」5つの柱

ここからは、時短勤務のしわ寄せを防ぎ、現場が疲弊しないための具体的な仕組み作りについて、5つの柱に分けて解説していきます。

柱①:業務の徹底的な「見える化」と「標準化」

まず何よりも重要なのは、業務内容を見える化し、誰でも同じ品質で業務を遂行できる標準化を進めることです。これは、時短勤務者が安心して業務を離れられるだけでなく、残されたメンバーの負担を軽減し、有給取得や急な欠員が出た際にも対応できる組織を作る基盤となります。

全業務の棚卸しと可視化

まずは、部署やチーム内の全ての業務を洗い出し、リストアップします。そして、それぞれの業務について以下の点を明確にします。

- 業務内容の詳細:具体的に何をするのか、どんな手順で進めるのか。

- 担当者:誰がその業務を担当しているのか。

- 所要時間:その業務にどれくらいの時間がかかっているのか。

- 重要度・緊急度:その業務の会社にとっての重要度や、対応の緊急性はどの程度か。

- 必要なスキル・知識:その業務を行うために必要なスキルや知識は何か。

- 業務頻度:週に何回、月に何回発生する業務なのか。

これらの情報を、Excelシートやホワイトボード、あるいは専用のタスク管理ツールなどを用いて見える化します。ここで重要なのは、「こんな細かいことまで?」と思うような業務まで、すべて書き出すことです。

業務プロセスの標準化とマニュアル作成

業務の棚卸しが終わったら、次は各業務の標準化を進めます。

- 手順書の作成:誰が行っても同じ品質で業務が遂行できるよう、具体的な手順書(マニュアル)を作成します。写真や図、動画なども活用すると、より分かりやすくなります。

- フォーマットの統一:報告書、企画書、申請書などのフォーマットを統一することで、業務の効率化と品質の均一化を図ります。

- ナレッジ共有の仕組み化:個人の経験やノウハウを組織全体で共有できる仕組みを作ります。例えば、社内Wikiや共有ドライブを活用し、よくある質問とその回答、過去の成功事例などを蓄積していくことが有効です。

■標準化のメリット:

- 業務の引き継ぎが容易になる:時短勤務者だけでなく、異動や退職があった際にもスムーズな引き継ぎが可能になります。

- 品質の均一化」:誰が担当しても一定の品質を保てるようになります。

- 教育コストの削減:新入社員や異動者の教育にかかる時間を短縮できます。

- 業務改善のヒント:業務を標準化する過程で、無駄な作業や改善点が見えてきます。

柱②:柔軟な「業務再設計」と「役割分担」

業務の見える化と標準化ができた上で、次に重要なのは、柔軟な業務の再設計と適切な役割分担を行うことです。

業務の優先順位付けと取捨選択

全ての業務が同じ重要度を持つわけではありません。業務の棚卸しで明確になった重要度や緊急度に基づき、優先順位をつけます。

- 「やめる業務」を決める:意外と多くの企業で見られるのが、「惰性で続けている業務」や「効果の薄い業務」です。そのような業務は、思い切ってやめる決断も必要です。

- 「効率化できる業務」を見つける:例えば、手作業で行っているルーティン業務をシステム化したり、複数の部署で行っている同様の作業を統合したりすることで、大幅な効率化が可能です。

- 「外注できる業務」を検討する:自社で行うよりも、専門業者に委託した方が効率的でコストも抑えられる業務もあります。例えば、経理業務の一部やITサポートなどです。

複数担当制・チーム制の導入

特定の業務が特定の個人にしかできない属人化を解消するために、複数担当制やチーム制を導入します。

- 2名体制、3名体制:重要な業務には、必ず2名以上が担当できる体制を整備します。これにより、一人が休んでも業務が滞るリスクを減らせます。

- チーム全体での業務共有:チーム内で特定の業務を特定の個人に任せきりにするのではなく、チーム全体で業務内容を共有し、協力して遂行する意識を高めます。

時短勤務者に合わせた業務アサイン

時短勤務者には、勤務時間内で最大のパフォーマンスを発揮できるような業務アサインを検討します。

- 集中力を要する業務:短時間で高い集中力を必要とする業務を優先的にアサインすることで、生産性を維持しやすくなります。

- 定型業務の集約:勤務時間が限られているため、非定型業務やイレギュラー対応を減らし、定型業務を集約するのも有効です。

- 専門性を活かせる業務:時短勤務者のスキルや専門性を最大限に活かせる業務をアサインすることで、モチベーション向上にも繋がります。

柱③:テクノロジーを活用した「業務効率化」

中小企業だからこそ、テクノロジーを積極的に活用し、業務効率化を図るべきです。RPAやクラウドツールは、少ない投資で大きな効果を生み出す可能性があります。

RPA(Robotic Process Automation)の導入

RPAとは、パソコンで行う定型的な業務をソフトウェアロボットが自動化する技術です。例えば、データの入力、ファイルの移動、メールの送受信、Webサイトからの情報収集など、人間が繰り返し行う単純作業を自動化できます。

- 経理業務の自動化: 請求書の作成、入金確認、会計ソフトへの入力などを自動化。

- 営業事務の効率化: 顧客情報の登録、契約書の作成、見積書の自動生成など。

- 人事・総務業務の効率化: 従業員データの管理、給与計算の一部、各種申請書の処理など。

中小企業向けの安価なRPAツールも登場しており、専門的な知識がなくても導入しやすい環境が整ってきています。RPAについては以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

クラウドツールの活用

クラウドツールは、インターネット上で提供されるソフトウェアサービスのことです。初期費用を抑えられ、どこからでもアクセスできるため、場所や時間にとらわれない働き方を支援します。

- グループウェア・コミュニケーションツール:Slack、Chatwork、Microsoft Teamsなどを活用し、チャット、Web会議、ファイル共有などを円滑にします。これにより、時短勤務者との情報共有もスムーズに行えます。

- タスク・プロジェクト管理ツール:Trello、Asana、Backloなどを用いて、誰がどのタスクをどれくらいの進捗で進めているのかを共有し、チーム全体の状況を可視化します。

- SaaS(Software as a Service)の導入:CRM(顧客関係管理)やSFA(営業支援)などの専門的なシステムをクラウドで導入することで、業務効率化とデータ活用を促進します。

クラウドと従来型のオンプレミスとの違いについては、以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

柱④:コミュニケーションの「量と質」を高める工夫

時短勤務は物理的な勤務時間の制約を伴うため、意識的にコミュニケーションの量と質を高める工夫が必要です。

定期的な1on1ミーティングの実施

上司と時短勤務者間で、週に1回や2週に1回など、短時間でも構わないので1on1ミーティングを定期的に実施します。

- 業務の進捗確認:抱えている業務の進捗状況を確認し、困っていることや課題がないかを聞き取ります。

- 懸念事項の共有:時短勤務者が感じている不安や、チーム内で発生している課題などを共有する場を設けます。

- フィードバック:時短勤務者の貢献を評価し、具体的なフィードバックを行うことで、モチベーションを維持します。

これにより、日々の業務の連携がスムーズになるだけでなく、時短勤務者の孤立を防ぎ、心理的な負担を軽減できます。

1on1ミーティングについては以下の記事でも解説していますので、もしよろしければお読みください。

全社的な情報共有の徹底

特定の情報が特定の部署や個人に滞留する情報格差をなくし、会社全体で情報を共有する文化を醸成します。

- 社内ポータルの活用:会社の重要な情報(経営方針、各部署の取り組み、社内イベントなど)を一元的に集約し、社員がいつでもアクセスできるようにします。

- チャットツールの活用:業務連絡だけでなく、ちょっとした相談や情報共有にも積極的にチャットツールを活用します。

- 部門間の連携強化:他部署との連携が必要な業務においては、定期的な合同ミーティングや情報共有会を設けることで、スムーズな連携を図ります。

感謝とねぎらいの文化醸成

時短勤務者を支える周囲のメンバーへの感謝とねぎらいの気持ちを言葉や行動で示すことが重要です。

- 経営層からのメッセージ:社長や役員が、時短勤務制度の重要性や、それを支える社員への感謝のメッセージを定期的に発信する。

- 管理職の意識改革:管理職が、時短勤務者への配慮だけでなく、周囲のメンバーへの負担軽減策を積極的に講じ、感謝の気持ちを伝える。

- サンクスカードや表彰制度:感謝の気持ちを伝えるサンクスカードの導入や、チームワークに貢献した社員を表彰する制度を設けることも有効です。

このような文化は、チーム全体の協力体制を強化し、不公平感を軽減することに繋がります。

柱⑤:マネジメント層の「意識改革」と「スキルアップ」

これまでの4つの柱を支える上で、最も重要なのがマネジメント層(管理職)の意識改革とスキルアップです。彼らが率先して「仕組み」を理解し、実行する推進役となる必要があります。

働き方改革に関する研修の実施

管理職を対象に、時短勤務制度の意義、しわ寄せを防ぐための具体的な方法、部下とのコミュニケーション術などに関する研修を実施します。

- 制度の理解促進:単に制度の内容を知るだけでなく、なぜこの制度が必要なのか、会社としてどういう未来を目指しているのかを理解する。

- 多様な働き方への理解:時短勤務者だけでなく、様々な働き方をする社員がいることを理解し、それぞれの状況に応じたマネジメントを学ぶ。

- ハラスメント防止:時短勤務者やその周囲の社員に対する不当な扱い(マタハラ・パタハラなど)を防ぐための意識啓発も重要です。

業務進捗管理・評価制度の見直し

時短勤務者の評価においては、勤務時間ではなく、成果や貢献度で評価する仕組みへの見直しが必要です。

- 目標設定の明確化:時短勤務者であっても、達成すべき目標を明確に設定し、その進捗を定期的に確認します。

- プロセス評価の導入:成果だけでなく、目標達成までのプロセスやチームへの貢献度なども評価項目に加えることで、勤務時間だけでは測れない価値を評価します。

- 定期的なフィードバック:評価面談だけでなく、日頃から具体的なフィードバックを行い、成長を促します。

経営層によるコミットメント

「働き方改革」は、一部の部署や個人任せにするのではなく、経営層が率先してコミットメントを示すことが不可欠です。

- メッセージの発信:社長や役員が、時短勤務制度の重要性や、多様な働き方を支援する企業の姿勢を明確に発信し続けます。

- 成功事例の共有:社内で時短勤務を成功させている部署や個人の事例を積極的に共有し、他の部署や社員のモチベーションを高めます。

- リソースの投入:業務効率化のためのIT投資や、社員のスキルアップのための研修費用など、必要なリソースを惜しまずに投入します。

経営層の強いリーダーシップなくして、真の働き方改革は実現できません。

Q&A

Q1: 時短勤務は、社員の「わがまま」ではないか?

A: いいえ、決してわがままではありません。育児・介護休業法に基づき、事業主は育児や介護を行う社員の勤務時間を短縮する制度を導入することが義務付けられています。これは、少子高齢化が進む日本社会において、労働力の確保と持続可能な社会の実現のために非常に重要な制度です。

むしろ、社員が育児や介護を理由に離職してしまうことは、企業にとって大きな損失です。経験豊富な人材の流出は、新たな人材の採用・育成コストがかかるだけでなく、企業のノウハウや競争力低下に直結します。時短勤務は、社員のライフイベントとキャリア継続を両立させ、優秀な人材を企業に留めるための重要な投資と捉えるべきです。

Q2: 業務の属人化が進んでいて、時短勤務者の業務を誰もカバーできない。どうすればいいか?

A: まずは、現状の業務をすべて棚卸し、誰が何をどれくらいやっているのかを可視化することから始めましょう。次に、その業務をマニュアル化し、誰でも一定レベルで遂行できるようにします。最初は時間と手間がかかるかもしれませんが、将来的な業務の引き継ぎや効率化を考えれば、必ず必要な投資です。

そして、特定の業務を一人に任せきりにするのではなく、複数担当制やチーム制を導入し、複数の社員がその業務を担当できるようにします。最初は難しく感じるかもしれませんが、まずは「この業務とこの業務は、この2人で担当する」といったように、小さな範囲から試してみてはいかがでしょうか。同時に、ITツールを活用してルーティン業務を自動化することも、属人化解消に大いに役立ちます。

Q3: 周りの社員から不満の声が上がっている。どう対応すればいいか?

A: 周囲の社員から不満の声が上がるのは、主に「業務負担の増加」と「不公平感」が原因です。これに対しては、以下の3つのアプローチで対応することが重要です。

- 業務負担の軽減策を明確にする: 不満の根本原因である業務負担を軽減するための具体的な対策(業務の効率化、再分配、ITツールの導入など)を、経営層や管理職が主導して実施し、その進捗を社員に定期的に伝えることが重要です。口先だけでなく、具体的な行動を示すことで、社員の納得感を得やすくなります。

- コミュニケーションの機会を増やす: 「柱4:コミュニケーションの『量と質』を高める工夫」で述べたように、チーム内のコミュニケーションを活発化させることが不可欠です。定期的な1on1ミーティングや、チーム全体での情報共有会を通じて、それぞれの状況や気持ちを理解し合う機会を設けましょう。時短勤務者からも、周囲への感謝の気持ちや、自身ができる貢献について発信してもらうことも有効です。

- 会社のビジョンと制度の意義を共有する: 経営層から、なぜ時短勤務制度が必要なのか、会社としてどのような働き方を実現したいのかというビジョンを繰り返し、明確に発信しましょう。社員一人ひとりの働き方が尊重されることが、結果として企業の成長に繋がるというメッセージを伝えることで、制度への理解と協力を促します。

不満の声に耳を傾け、それを真摯に受け止める姿勢が、社員の信頼を得る上で最も重要です。

Q4: 時短勤務制度を導入しても、結局誰も利用しない。どうすればいいか?

A: 制度があっても利用されない背景には、「利用するとキャリアに響くのではないか」「周囲に迷惑をかけるのではないか」といった不安が潜んでいることが多いです。これを解消するためには、以下の対策が有効です。

- トップからのメッセージ発信: 経営層が率先して、「時短勤務は当たり前の働き方であり、キャリアに悪影響は与えない」というメッセージを強く、継続的に発信しましょう。

- 成功事例の共有: 実際に時短勤務を利用して活躍している社員の事例を社内で積極的に共有し、ロールモデルを示すことで、「自分も利用できる」という安心感を与えます。

- 利用しやすい雰囲気作り: 管理職が、部下に対して「困ったことがあればいつでも相談してほしい」「時短勤務は遠慮なく利用してほしい」といった声かけを積極的に行い、心理的なハードルを下げます。

- 評価制度の見直し: 「柱5:マネジメント層の『意識改革』と『スキルアップ』」で述べたように、勤務時間ではなく、成果や貢献度で評価する仕組みを徹底し、制度利用が評価に不利に働かないことを明確にします。

制度は「箱」に過ぎません。その箱を安心して開けられる「雰囲気」と「仕組み」を作ることが、利用促進には不可欠です。

まとめ:中小企業こそ「仕組み」で強くしなやかな組織へ

時短勤務のしわ寄せを防ぎ、現場を疲弊させないための仕組み作りは、一朝一夕にはいきません。しかし、本コラムでご紹介した「業務の見える化・標準化」「業務再設計・役割分担」「テクノロジー活用」「コミュニケーション強化」「マネジメント改革」の5つの柱を地道に実行していくことで、貴社は必ず変われます。

中堅中小企業は、大企業のような潤沢な人員や資金がないからこそ、「仕組み」で強く、しなやかな組織を作る必要があります。限られたリソースを最大限に活かし、社員一人ひとりが能力を発揮できる環境を整えることが、結果として企業の競争力向上に繋がります。

現代社会において、多様な働き方を許容し、社員のライフイベントとキャリアを両立できる企業こそが、優秀な人材から選ばれる企業となります。これは、人口減少社会に突入した日本において、中小企業が生き残っていくための重要な戦略の一つです。

もし、貴社で具体的な取り組みを進める上で壁にぶつかったり、さらに詳細なアドバイスが必要な場合は、ぜひ私にご相談ください。貴社の状況に合わせた最適な解決策を、実践的な視点から共に考え、実行を支援させていただきます。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。

経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)