唐澤経営コンサルティング事務所の唐澤です。中小企業診断士・ITストラテジストの資格を持ち、20年以上にわたり、中堅・中小企業の経営戦略立案や業務改革、IT化構想策定などのコンサルティングに従事してきました。

このコラムでは、私のこれまでのコンサルティング経験をもとに、中堅中小企業の経営に役立つ情報を発信しています。

中堅・中小企業と接点を持つ中で、組織変更を頻繁に行う会社を見ることがあります。組織変更が頻繁に行われると、現場では「また組織が変わった…」「新たな上司のもとで仕事するのに慣れなくて大変だ…」といった社員の声が上がりがちです。外部の目から見れば「なぜこんなに何度も組織を変更する必要があるのだろうか?」と疑問を抱くケースを目の当たりにすることがあるのも事実です。

本コラムでは、私がこれまで培ってきた経験をふまえて、「なぜ組織変更が多発するのか?」という根本的な理由を探りたいと思います。あわせて、組織変更のメリット・デメリットや、変革を成功させるための実務的なポイントについても解説いたします。ぜひ最後までお読みいただき、あなたの会社経営の参考にしていただければ幸いです。

組織変更が多い企業の特徴

組織変更とは、組織図の再編成や事業部門の統廃合、役職名・責任範囲の見直しなど、会社の仕組みや構造を変えることを指します。中堅・中小企業において組織変更を頻繁に行っている企業には、いくつか共通する特徴が見られます。。

特徴①:市場環境の変化に追われている

自社がターゲットとする市場や顧客ニーズが激しく変わる場合、その変化に対して企業は迅速に組織を切り替えて対応せざるを得ません。

例えば、DX(デジタルトランスフォーメーション)への対応を急ぐ企業や、感染症拡大・原材料高騰といった外部要因へ柔軟に対応しなければならない企業などは、事業部の統廃合や新規事業部の立ち上げを含む組織変更を短期間で繰り返すことがあります。

特徴②:経営者のビジョンが明確である

経営者が明確なビジョンや方向性を持ち、それをスピーディに実行する姿勢がある場合、組織をタイムリーに組み替えることがあります。これは、ビジョン達成への手段を柔軟に修正していくアクションとも言えます。大手企業と比較して、中堅・中小企業はトップの意志決定が早いため、組織再編を迅速に行える特徴があります。

特徴③:現状に満足せずに「攻めの経営」を志向している

積極的に事業を拡大しようとする企業は、新規事業・新プロジェクトに合わせて組織構造を再設計する必要に迫られます。その結果、部門の増設・名称変更・リーダーの入れ替えなどが頻繁に行われるのです。

特徴④:属人的な判断が多い

一方で、注意が必要な特徴もあります。中堅・中小企業の場合、経営者の個人的な判断や信頼する幹部の意向が組織変更に大きく影響を与えることがあります。しっかりとした戦略やデータに基づかないまま「とりあえず部署を分けてみよう」「あの部門はあのリーダーに任せた方がうまくいくだろう」といった属人的な決定を重ねた結果、短期間で複数回の組織変更が起こるケースも少なくありません。

【自己診断】あなたの会社の組織変更は「戦略的」か「場当たり的」か?

頻繁な組織変更には「良い頻度」と「悪い頻度」があります。 前述の特徴を踏まえ、あなたの会社の組織変更がどちらの傾向にあるか、以下のチェックリストで確認してみましょう。

A:戦略的な組織変更(攻めの変革)

- [ ] 変更の目的が「経営ビジョン」と明確に紐付いている

- [ ] 変更前に、期待する成果(KPI)が設定されている

- [ ] 現場に対して「なぜ変えるのか」の説明が十分に行われている

- [ ] 変更後、一定期間の検証サイクル(PDCA)が回っている

B:場当たり的な組織変更(守り・混乱の変革)

- [ ] 特定の個人の処遇を決めるために組織図を変えている

- [ ] 「うまくいっていないから」という理由だけで、とりあえず形を変える

- [ ] 変更後のルールや責任分担が曖昧なままスタートしている

- [ ] 現場から「またか」という諦めの声が聞こえる

もしBの項目に多く当てはまる場合は、組織変更自体が目的化し、現場の疲弊を招いている可能性があります。

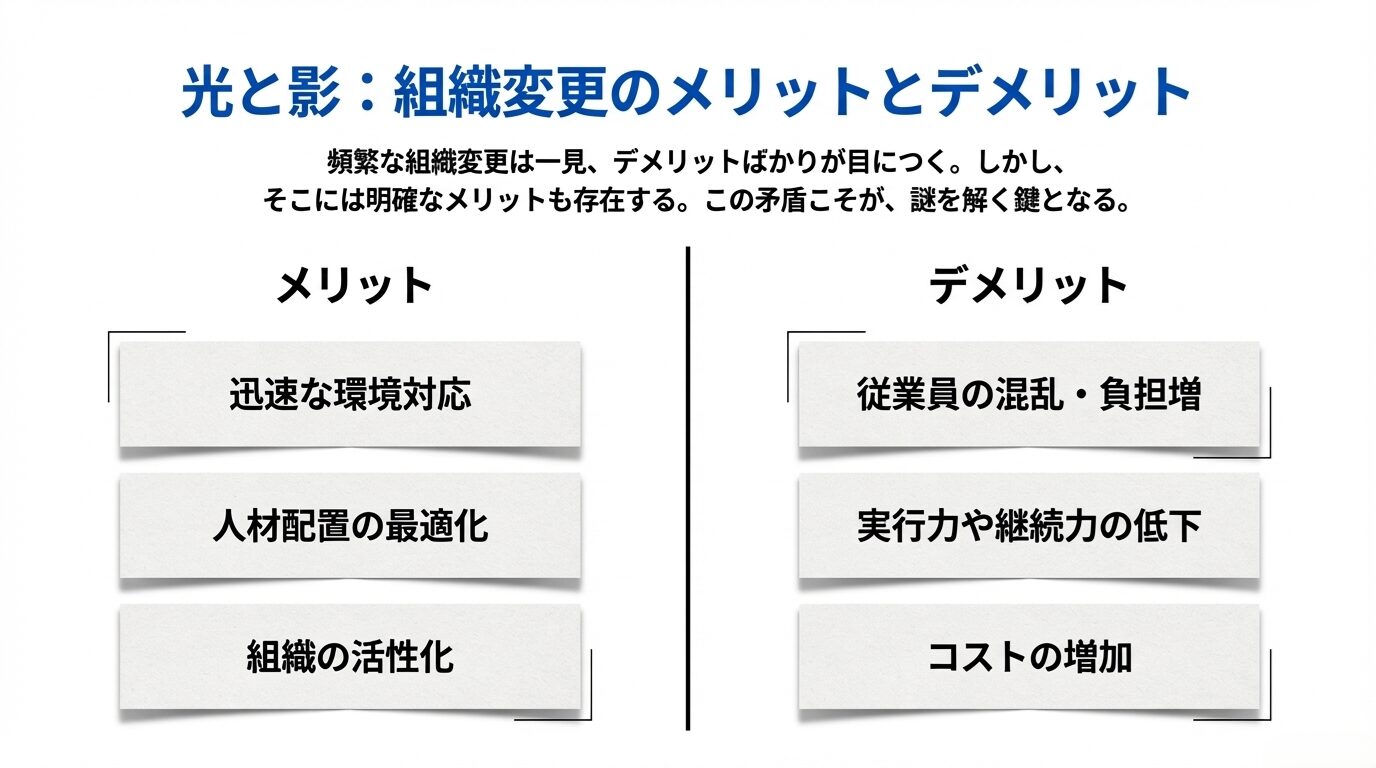

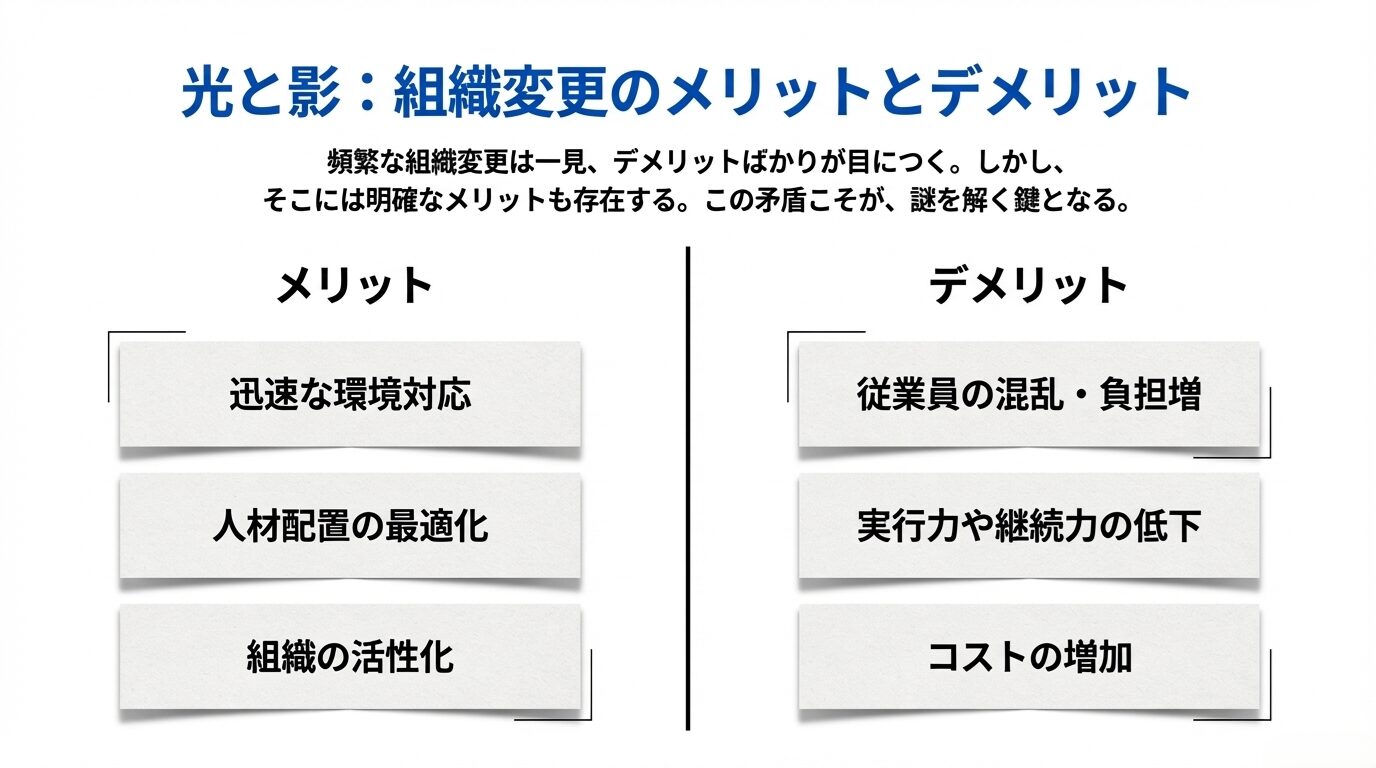

組織変更のメリットとデメリット

頻繁に組織変更を行うのは一見デメリットばかりが目につきがちですが、実際にはメリットも存在します。ここではメリット・デメリットの両面を整理しておきましょう。

組織変更のメリット

- 迅速な環境対応

市場や顧客の変化に合わせ、現場の混乱を最小限に抑えながら迅速に組織を再編できれば、ビジネスチャンスを逃しにくくなります。 - 人材配置の最適化

社内での実績や適性をしっかりと見極めながら、人材を柔軟かつ迅速に配置転換できる点は、中堅中小企業にとっての強みとなります。 - 組織の活性化

組織変更がマンネリ化を打破し、新たなモチベーションを生み出すことがあります。新しいリーダーやチーム体制が刺激になり、社員のやる気が高まる場合があります。

組織変更のデメリット

- 従業員の混乱・負担増

組織体制が変わるたびに社内ルールの変更や上司・同僚との関係性構築が必要となり、現場が混乱しやすくなります。 - 実行力や継続力の低下(Jカーブ効果の無視)

一般的に変革直後は一時的にパフォーマンスが落ちる(Jカーブ効果)と言われます。せっかく定めた戦略が形になりかけたタイミングで再度変更が入ると、回復・成長期に入る前に計画が打ち切られてしまい、成果が出ないまま終わるリスクがあります。 - コストの増加

名刺や看板、ウェブサイトの情報修正など、目に見える直接コストに加え、社員のモチベーション再構築や研修にも労力を割く必要があるため、総合的なコストがかさみがちです。

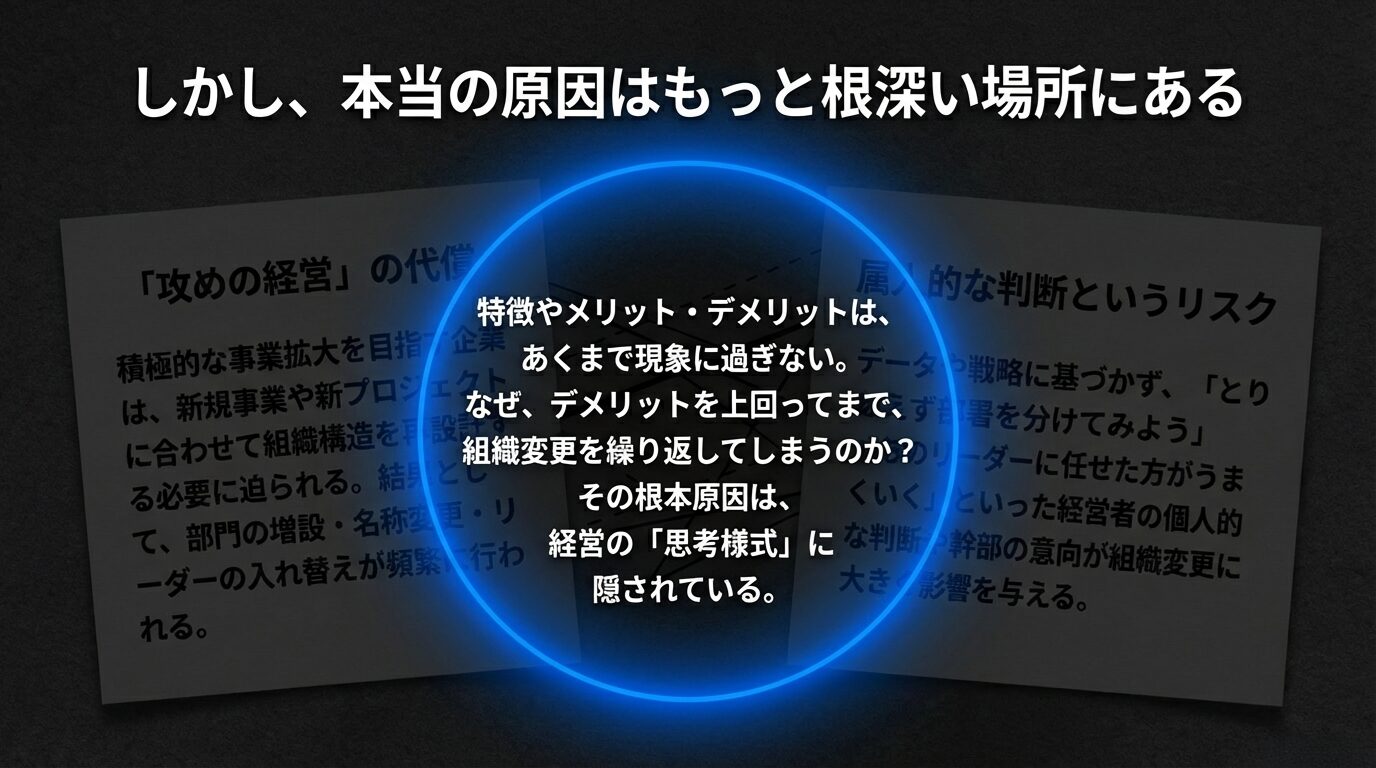

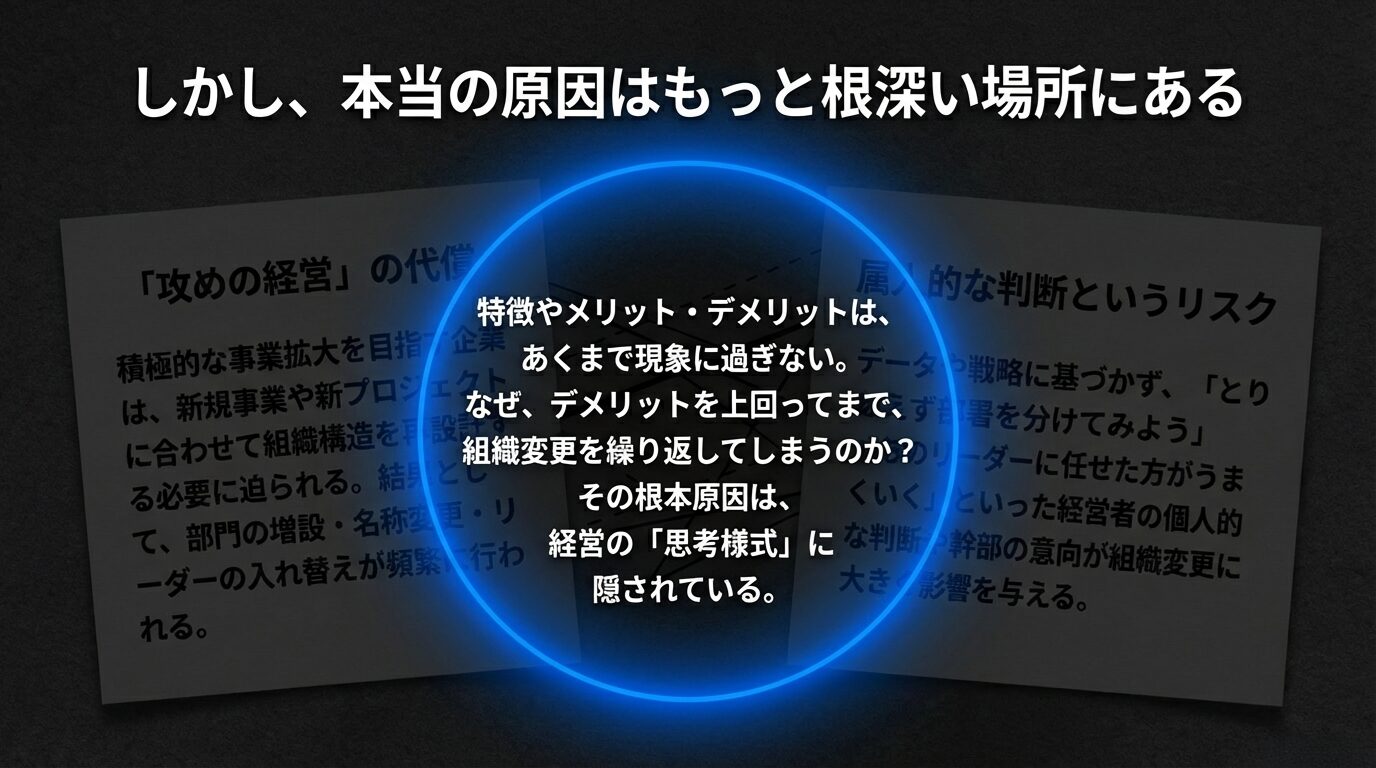

頻繁に組織変更を行う根本的な理由

ここからは、なぜ頻繁に組織変更を行ってしまうのか、その背景にある理由を掘り下げます。

理由①:組織構造を「魔法の杖」と勘違いしている

組織変更によって新しい部や課、プロジェクトチームを作れば、それだけで問題が解決すると期待してしまう経営者や幹部を見ることがあります。そして何より、組織変更は目に見えるわかりやすい手法です。そのため組織変更は、経営者や幹部にとって「上位者としての仕事をしている」という錯覚に陥りやすい打ち手の1つなのです。しかし、組織構造を変えるだけで業績が劇的に改善するわけではありません。重要なのは、その組織に所属する人材の力をどのように引き出すかです。組織変更はあくまでもそのための手段であり、「組織構造を変えればなんとかなる」という安易な考え方は禁物です。

理由②:PDCA(計画→実行→検証→改善)の不徹底

PDCAサイクルを徹底しないまま組織を変更してしまうと、新たな方針を打ち出した後の検証・改善が不十分なままで、次の組織変更に進んでしまいます。改善段階での学びやデータ活用が不十分だと、いつまでも同じような失敗を繰り返すことになります。

理由③:属人的リーダーシップによるトップダウン

経営者や幹部の個人的な好みや相性だけで判断した組織変更には、明確な論理やデータが伴わないことが多いです。そのため、感情的で場当たり的な改革になりがちです。属人的なリーダーシップは、スピード感と柔軟性を生む一方で、現場の混乱が大きくなりかねないリスクを孕(はら)んでいます。

理由④:外部環境の激変への対応

外部環境の変化により、市場そのものが短期間で大きく変質し、既存のビジネスモデルが通用しなくなることがあります。例えば、社会情勢やテクノロジーの進化により、従来までの販売チャネルが機能しなくなったり、消費者の購買行動が急激に変わったりするケース等です。ここ数年の例で言えば、新型コロナウイルス感染症の拡大やウクライナ情勢に起因した原材料高騰などが挙げられます。こうした環境変化に順応するために、組織変更を次々と打って出る企業もあります。

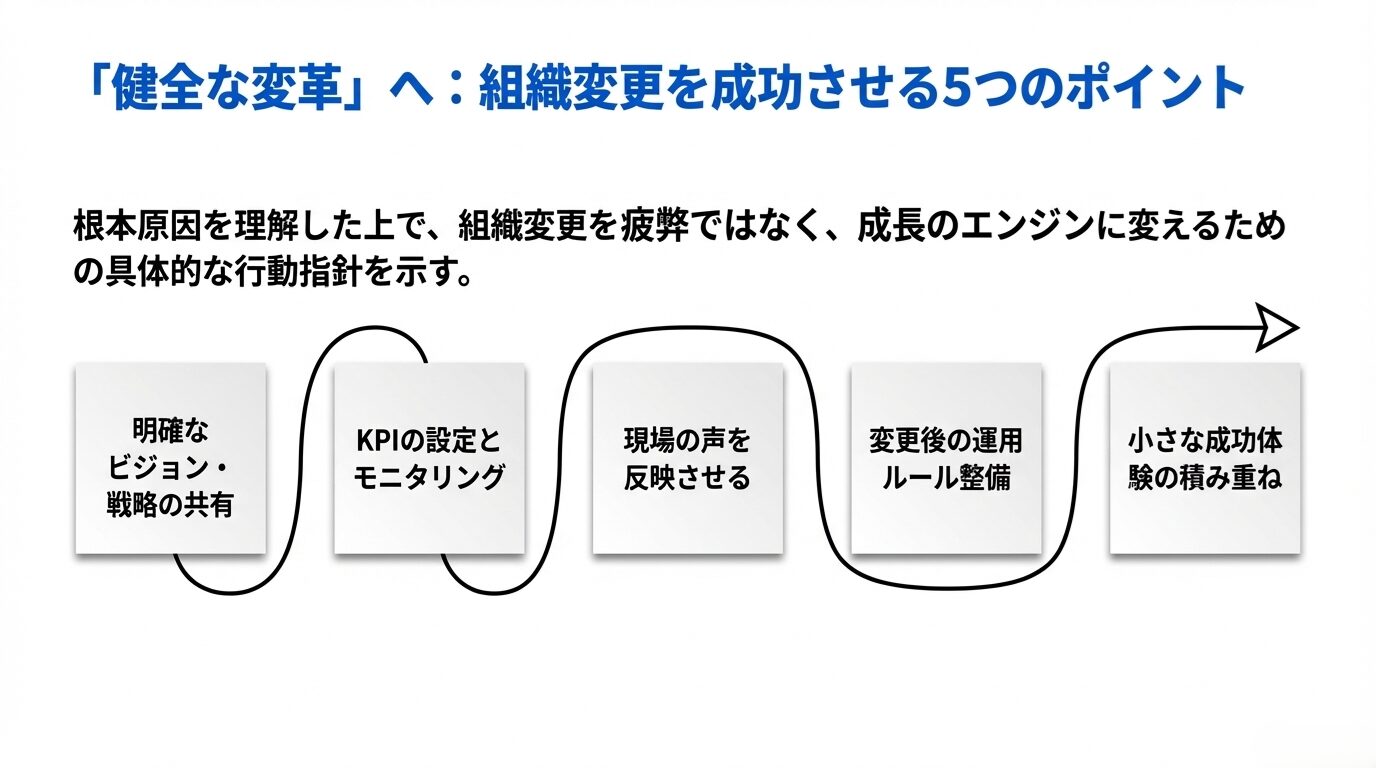

組織変更を成功させるためのポイント

頻繁に組織変更を行う企業には、それなりの理由があります。しかし、仮に理由があったとしても、その方法が適切でなければ現場は疲弊してしまい、成果は出にくくなってしまいます。以降では、組織変更を成功に導くためのポイントを5つお伝えします。

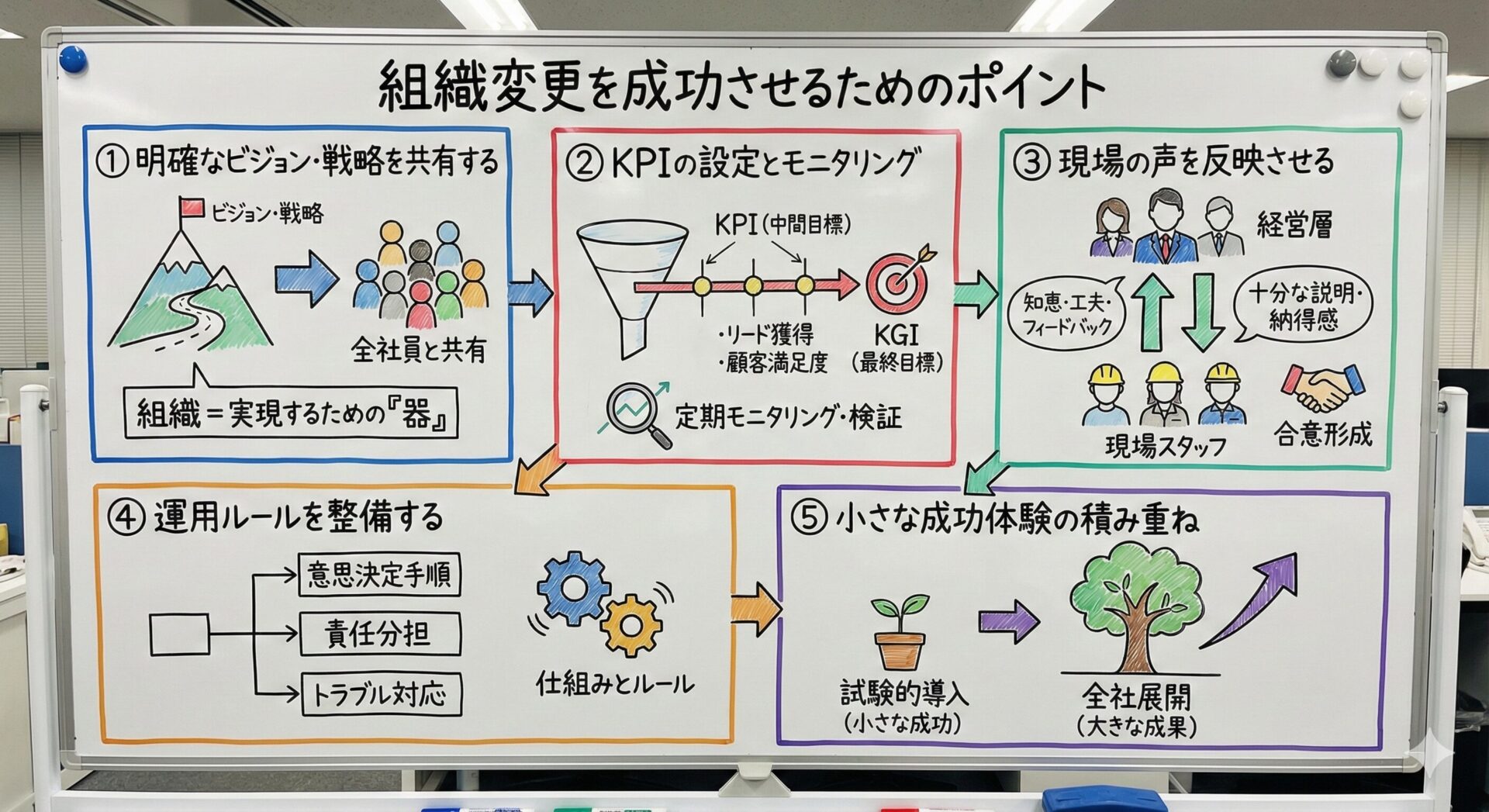

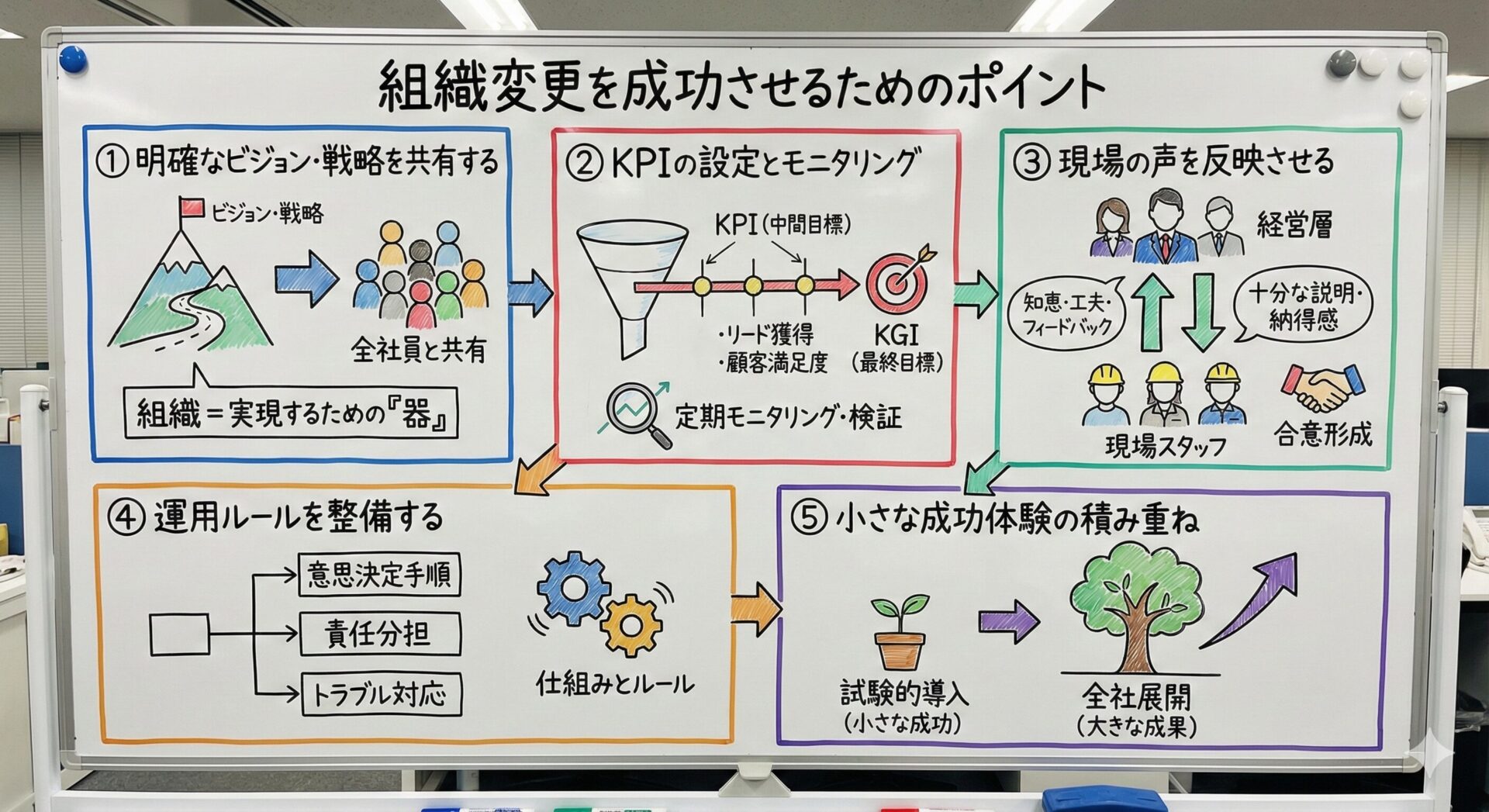

ポイント①:明確なビジョン・戦略を共有する

組織変更の前に、自社のビジョンや戦略を改めて言語化し、社内外にしっかり共有しましょう。組織は、あくまでビジョンや戦略を実現するための「器」でしかありません。企業が目指す方向性に合わせた組織体制であるかを常に検証しながら、変更する意義と目的を明文化し、社員にも理解してもらうことが大切です。

ビジョン、経営戦略については、以下の記事で解説していますので、もし詳しく知りたい方はお読みください。

ポイント②:KPI(重要業績指標)の設定とモニタリング

組織を変えたら終わりではなく、「どの程度成果が出るか」を測定するためにKPI(重要業績指標)を設定しましょう。KPIとは、わかりやすく言い換えれば「中間目標」のことです。例えば、売上高や利益率が最終目標(これをKGI(重要目標達成指標)と言います)の場合だけではなく、顧客満足度やリード(見込み客)の獲得数、あるいは新製品開発の速度などが中間目標としてのKPIの例です。これらのKPIを定期的にモニタリングし、組織再編がプラスに働いているか検証することで、次の改善策をより的確に打ちやすくなります。

KPIについて以下の記事でも解説していますので、もし詳しく知りたい方はぜひお読みください。

ポイント③:現場の声を反映させる

組織をどう変えるかは経営者や幹部だけでなく、実際に業務を行う現場スタッフの知恵や工夫が大きく活きます。トップダウンだけで決めた変更事項について、現場には「納得感を得るための十分な説明」と「フィードバックの場」が必要となります。ここで「決めたんだらかとにかく言われた通りやれ!」だけといった乱暴な方法で済ませてしまうと、社員のモチベーションは下がり、期待するほどの成果を得られないまま終わってしまうことも多いです。

現場への納得感を得るための十分な説明と合意形成をせずに、思いついたことをどんどん指示として落とす経営者を見ることがあります。このような場合、多くの会社は組織としての機能不全に陥っています。このような会社にコンサルティングに入った場合は、まず経営者に対して組織が機能不全に陥っている実情を認識してもらった上で、現場の声を反映させた合意形成プロセスを構築する支援をしています。

ポイント④:組織変更後の運用ルールを整備する

新体制になったとしても、組織横断での意思決定手順やプロジェクト推進の方法、トラブルが発生したときの責任分担など、運用ルールが整っていないと混乱を招いてしまいます。組織図だけ描いて「はい、スタート」では組織は有効に機能せず、不十分です。会社の規模に応じたルールと仕組みを整えることが大切です。

ポイント⑤:小さな成功体験の積み重ね

大掛かりな再編を一度にやるのはリスクが高い場合があります。むしろ、まずは一つの部署やプロジェクトで新しい体制を試験的に導入し、そこでの成功体験や失敗からの学びを全社に展開する、といったアプローチが現場の理解を得やすいです。早期に得られた成功体験が、組織全体のポジティブな空気を生むきっかけにもなります。

Q&A

Q1. 組織変更はどのくらいの頻度が適切でしょうか?

A. 一概に「何年に一度」といった形で頻度を定義するのは難しいですが、重要なのは「明確な目的と成果検証サイクルがあるかどうか」です。少なくとも一度の組織変更で設定した目標やKPIを追いかけ、改善ポイントを洗い出す時間を確保することが大切です。あまりに短期間で何度も組織を変えると、社員の混乱を招き、成果検証が追いつかない恐れがあります。

Q2. 組織変更時に社員をスムーズに巻き込むコツはありますか?

A. コツとしては、まず「情報の透明性」を意識することです。経営者や上層部がどのような目的で組織変更を考えているのか、どのような成果を期待しているのかを丁寧に説明し、現場からの不安や意見を受け止める場を設けましょう。また、必要に応じて研修やオリエンテーションを実施し、新体制での動き方を周知徹底することも大切です。

Q3. 役員や管理職だけでなく現場リーダーへの教育は必要でしょうか?

A. 組織変更が起きると、管理職やリーダー層に求められる役割が大きく変わることがあります。したがって、役員や部長クラスだけでなく、現場を束ねるリーダー層への教育やフォローは非常に重要です。新体制の狙いや具体的な運用指針を理解しないまま、ただ現場を指示・監督していると不満や混乱が広がる可能性があります。

Q4. 組織変更と同時に企業文化も変わってしまうのでしょうか?

A. 組織変更によって企業文化(社風)が大きく変わることはありますが、必ずしも「変わってしまう=悪い」というわけではありません。企業文化は時代や環境の変化に応じて変容していくものでもあります。大事なのは、自社の強みを失わないようにしつつ、必要な部分は積極的にアップデートしていくことです。

まとめ

頻繁に組織変更が起こる企業には、それぞれ固有の事情や背景が存在します。とくに中堅中小企業においては、トップダウン型でスピーディに対応できるという強みがある一方、ビジョンや戦略の共有が不十分なまま場当たり的に組織をいじってしまい、現場が疲弊してしまうケースも少なくありません。

組織変更そのものは企業を活性化させる有効な手段となり得ます。しかし、その頻度が高いことが必ずしも良いというわけではなく、継続的な検証と改善が伴わなければ、成果には結びつきません。重要なのは「本来の目的や戦略と合致しているか」「組織変更が自社のビジョン達成のために役立つか」「現場が納得し動ける環境を整えられるか」という点です。さらに、成功体験や失敗の学びを社内に共有しながら、少しずつ改善を重ねていく姿勢が問われます。

私自身、20年の経営コンサルタントとしての経験を通じて、多くの企業が組織変更に苦戦しながらも模索を続ける姿を見てきました。組織は「人そのもの」と言い換えてもいいほど重要なテーマです。だからこそ、経営者の皆さんには、組織変更を「ただの配置換え」や「魔法の杖」として捉えるのではなく、長期的な視点で戦略とセットで考えていただきたいと思います。

もしあなたの会社でも「組織をどう再編すればいいか悩んでいる」「組織変更をしているが、いまいち効果が感じられない」というお悩みがあれば、ぜひ社内の声を聞き、ビジョンや戦略を改めて整理してみることをおすすめします。そのうえで必要に応じて専門家のアドバイスを得るのも一つの手です。変革のスピードと方向性を正しく見極め、会社全体が活気を帯びるきっかけとなる組織変更を実現しましょう。

私たち唐澤経営コンサルティング事務所では、「コーチング」と「コンサルティング」を組み合わせ、中小企業の経営課題解決と成長戦略の策定を強力にサポートいたします。

経営に関するご相談や無料相談をご希望の方は、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。

経営者が抱える経営課題に関する

分からないこと、困っていること、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・ご質問・ご意見・事業提携・取材なども承ります。

初回のご相談は1時間無料です。

LINE・メールフォームはお好みの方でどうぞ(24時間受付中)